戴望舒在其诗作《雨巷》中塑造了一个“撑着油纸伞,独自彷徨在悠长、悠长又寂寥的雨巷”的姑娘,实际上,油纸伞寄托的不止有哀伤。作为一介意象,油纸伞寄托了很多,可以是江南烟雨里的街巷女子,也可以是大雨滂沱时的落寞诗人,更可以是撑伞戏水的俊朗少年。一把油纸伞,承载的不只是个人的喜怒哀乐,还有中华文明几千年的文明薪火。传承直至今日,即使是一把伞,也能看得见文化脉搏。

实用之起,写意之兴

油纸伞是一种用涂上桐油的纸做伞面的竹架雨伞,从历史的角度对油纸伞起源进行追溯,就不得不回到“伞”这一工具在中国的起源。相传,伞由春秋时期鲁班的妻子发明,“劈竹为条,蒙以兽皮,收拢如棍,张开为盖”。受制于伞的制作材料多为竹或木,极易降解,伞这一器物究竟在何时出现在中国,考古学界也难下定论。同样的,油纸伞也很难给出一个准确的出现时间。

不过,关于油纸伞,中国古代典籍中不乏记载,沈括在《梦溪笔谈》中提到“以新赤油伞,日中覆之”,宋应星在《天工开物》中谈及“凡糊雨伞与油扇,皆用小皮纸”。或许,在东汉蔡伦改进造纸术之后,人们就尝试把桐油刷在伞纸上进行防雨,毕竟相较于兽皮,改良后的造纸术成本低廉。根据侥幸残存下来的出土实物,我们可以发现,在唐朝时,油纸伞就从中国传入东亚近邻日本与朝鲜,并且在明代,油纸伞开始成为普通大众的日常实用工具。

除了实用以外,一些文人墨客也在伞面上题诗作画用以抒怀写意。唐朝诗人陆龟蒙就曾写到“伞欹从野醉,巾侧任田歌”,这里的“伞”,根据后世研究与推测,就很有可能是油纸伞。不管是以油纸伞为基础进行文学创作,还是围绕油纸伞这一意象进行艺术发挥,在中国文艺史上都是颇为丰富的。

在长期的历史发展进程中,不同地区对油纸伞这一事物做出了自己的发展,比较著名的有贵州印江油纸伞、湘中石鼓镇油纸伞和泸州分水油纸伞等。

20 世纪 70 年代以后,在价格低廉、实用方便的尼龙折叠伞的大力冲击之下,手工油纸伞因其复杂工艺及耗时耗力的问题逐渐退出市场,制伞企业纷纷关门停产,众多制伞工人也另谋他路。21 世纪初,随着我国对非物质文化遗产保护力度的加大以及城市旅游产业的兴起,油纸伞开始走向复兴之路。今天,就让我们从泸州油纸伞看起,来认识这一柄小小的油纸伞究竟有怎样的魅力。

如切如磋,如琢如磨

中国的油纸伞种类很多,制作程序上在许多细微之处也有不同,但大体是类似的,可以分为7个步骤。

1.削伞骨

从山上砍回竹子,晾干后将其劈削成大小长短不一的竹片,也就是伞骨,在伞骨上钻孔,再用砂纸将伞骨打磨光滑。

削伞骨的老人

2.组合伞架

用线绳穿孔而过,将伞骨逐一组合成伞架。这里会用到各种手法,比如穿线、渡线,各地叫法不同,但大多都使用线绳将其固定。

3.煮晒伞架

将伞架放于国内,烧沸水蒸煮伞架,目的是防虫防蠹,延长伞架的使用寿命,蒸煮之后将伞架放太阳底下晾晒。

制作伞骨与伞架

4.裱构皮纸

裱糊在伞架上的纸是一种耐水性能绝佳的专用纸,名为“构皮纸”。并在裱纸上刷以桐油,也有其他地方用“柿子油”等特殊油类。

5.美化伞面

如果只是实用的话,这一步是可以省略的,但是随着时代变迁,油纸伞越发成为一种用于美化装饰的物品,因此这一步也就无可或缺了。在伞面上绘画或题写诗词,花鸟鱼虫、唐诗宋词均可登上伞面。

美化后的伞面

6.安装伞柄

用来削制伞柄的也是竹子,不过出于韧性和硬度的考虑,更多使用箭竹。此外,为了使伞柄美观大方,一般会在伞柄上雕饰一些花纹。

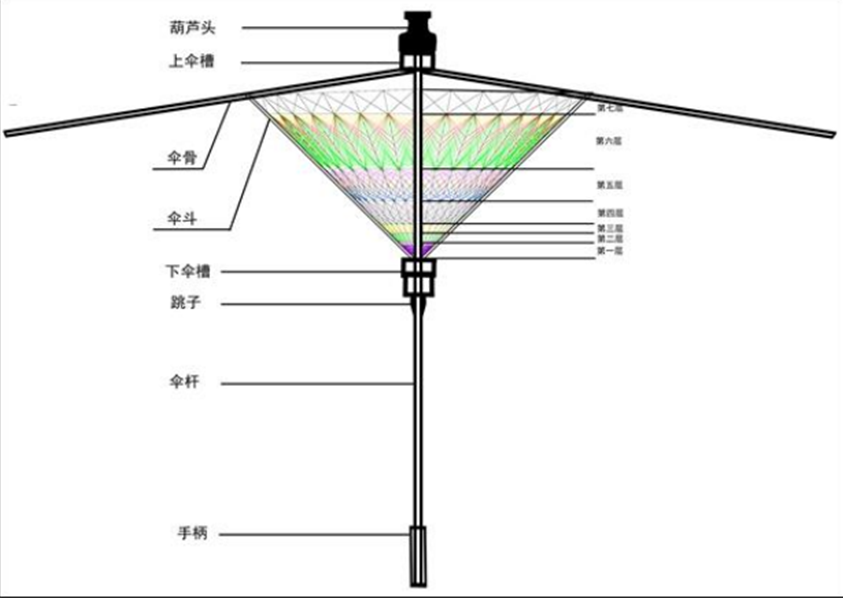

泸州油纸伞结构图

7.漆桐油

在伞面、伞骨上刷桐油。桐油即可防水,又能防蠹虫。

桐油果

造物之美,哲思之韵

一、吉祥的寓意

虽说“伞”在读音上通“散”,但是当伞变成油纸伞以后,油纸二字通“有子”,又成了对美好生活的祝福与期望。四川地区,女孩出嫁时家里往往会送一把油纸伞,表达对幸福生活的祝愿。并且,油纸伞在形状上也是颇为吉祥的,展开为圆形,寓意着团圆美满;在材质上,通体多为竹子打造而成,节节高升的内涵也孕育其中。

此外,油纸伞上绘制的图案或是诗词也大都有着美好的寓意,“龙凤呈祥”“八仙过海”“喜鹊闹梅”等等中国传统象征着吉祥征兆的意象通过油纸伞的伞面得以体现。不管是作为礼物还是自己使用,油纸伞都透露着浓厚的吉祥寓意,体现着我们中国人对美好未来的殷切期望。

二、精神的寄托

泸州地区的油纸伞中有一个特殊种类:红油伞。红色在我国历史上意义非凡,代表着吉祥与喜庆。在当时的婚俗之中,除了红盖头这样遮盖新娘面部的方式,部分地区也有着用红色油纸伞遮住脸部的习俗,给人一种“犹抱琵琶半遮面”的神秘感,同时鲜艳的红色也使新娘面容更加红润,增添喜庆的氛围。像在著名的《白蛇传》中,许仙与白蛇在西湖断桥之上就以一把红伞为媒,书写了一段传奇佳话。

并且,油纸伞有着宗教的意味,在许多地区,油纸伞受到了高规格的礼遇,它那美丽的身影出现在许多宗教庆典之上,崭新的油纸伞作为遮蔽物被高高撑在神轿上——因为油纸伞既象征着圆圆满满的生活,也具有挡恶辟邪的功能。

部分地区为新娘撑伞的传统

三、文化的载体

所谓“雅俗共赏”,这个词语在泸州油纸伞身上体现的可谓是淋漓尽致。上至皇亲贵族,下至黎民百姓,都可以有属于自己的一把油纸伞。底层的百姓用一把油纸伞加以遮阳避雨,落魄的文人用一把油纸伞书写自己的志向情怀,当权的贵胄用一把油纸伞彰显自身的权威。虽然伞的形状、样式、颜色各有不同,装饰有贫穷与富贵之分,但归根结底,不都是一把油纸伞吗?作为文化的载体,油纸伞中承载了中华民族几千年历史的风雨兴衰。

我国劳动人民心灵手巧,在生产生活中创造出无数的民间手工艺品,这些品种繁多的民间手工艺品是民族文化的代表。油纸伞是劳动人民的伟大创举,倾注劳动人民的情感,承载着民族文化心理,是科学性、实用性、艺术性的完美结合油纸伞传承了传统的手工技艺,以独特的工艺性体现着悠久的历史价值体现民俗文化价值。

匠心独运,未来可期

20 世纪 70 年代以后,在价格低廉、实用方便的尼龙折叠伞的大力冲击之下,手工油纸伞因其复杂工艺及耗时耗力的问题逐渐退出市场,制伞企业纷纷关门停产,众多制伞工人也另谋他路。21 世纪初,随着我国对非物质文化遗产保护力度的加大以及城市旅游产业的兴起,油纸伞开始走向复兴之路。比如2008 年,泸州的分水油纸伞申报国家非物质文化遗产。油纸伞经历了从无品牌到有品牌的历程,这一国家级非物质文化遗产的保护、传承及创新发展开始走上法制化和正规化的道路。

四川泸州的毕六福,第一批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,被誉为中国“伞王”。毕家祖祖辈辈都是生活在分水岭街上的人,他家做油纸伞的历史,到他这一代已经连续不断整整六代了。毕六福1975年中学毕业后,和全国成千上万的知识青年一样,上山下乡,到“广阔天地”去接受贫下中农的再教育。后来,知青返城,他于1980年回到分水镇。当时的政策是:回父母单位参加工作。毕六福顺理成章回到父母的单位——分水油纸伞厂。但是,后续工业制伞的冲击和桐油的涨价,直接影响了油纸伞的成本和利润。在这样的困局之下,毕六福再一次以过人的胆识,在没人承包的情况下,把伞厂承包下来。2006年,国家启动非遗保护。分水油纸伞迎来了新的发展,成为了泸州市级非遗。到2008年,分水油纸伞被列入了四川省国家级非物质文化遗产代表性项目名录。2009年,毕六福被确定为国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人。

毕六福

“油纸伞除了能够遮风蔽雨,还有多子多福的美好寓意。趁我现在还做得动,希望把一身的技艺都传下去。”传承人毕六福动情地说道。油纸伞也许谈不上什么大国重器,但能给人们带来美好,对于一件传统技艺来说,已经足够了。

文化瑰宝,千古流芳

穿竹为骨,系纸为裳。几竿竹子,几张伞纸,一个人,一双手,在前人的智慧和勤劳之下,一柄油纸伞便诞生了。

历时千年,现在我们中国人可能已经不会用油纸伞遮风挡雨了,毕竟在新式尼龙伞不管是材质还是耐用性都更胜一筹。但是,泸州油纸伞作为装饰品或是礼品的美学价值始终存在,不管是作为待客赠品还是屋内装饰品,泸州油纸伞所传承的中华艺术美学至今依然受用。

材质并不昂贵,出身并不显赫,风吹日晒,雨露洗礼,油纸伞所承载的是中华几千年的文化,也有着每一个平凡中国人对幸福生活的向往。油纸伞或许廉价,但是制作他的人和使用他的人的心愿无价。不管是中华文明还是中国人,都有我们只属于自己的骄傲与美好。

【参考文献】

[1]赵雅丽,梅少云,卢上尉. 泸州分水油纸伞渡线工艺研究[J].轻纺工业与技术,2021,50(4):68-70.

[2]邱意之. 泸州分水油纸伞工艺及创新探析[J]. 创意设计源,2019(4):47-51.

[3]张璇. 四川泸州分水油纸伞穿工工艺研究[D]. 重庆:重庆大学,2015.

[4]汤喜辉,王安霞.泸州分水油纸伞的艺术特色及传承与保护研究[J].现代装饰(理论),2014(11):207-210.

[5]张静,赵伯飞.中国伞文化审美意识[J].陕西学前师范学院学报,2018,34(09):122-126.

[6]曹国洪.泸州油纸伞传统手工技艺特色[J].艺术与设计(理论),2018,2(08):141-143.

[7]朱蕾. 油纸伞制作技艺的保护与传承[D].中国艺术研究院,2016.

博物馆里的中国 第四组

文案丨刘震堃 舒泽翊 朱振瑜

排版丨蒋欣路

图片丨网络

指导教师丨胡盈

·玄鸟至