中国传统古建筑

是我国宝贵历史文化遗产

不同地理环境和人文情况

造就我国丰富多样的建筑面貌

在历史洪流中

它们留下独有的文化烙印

和生动的艺术色彩

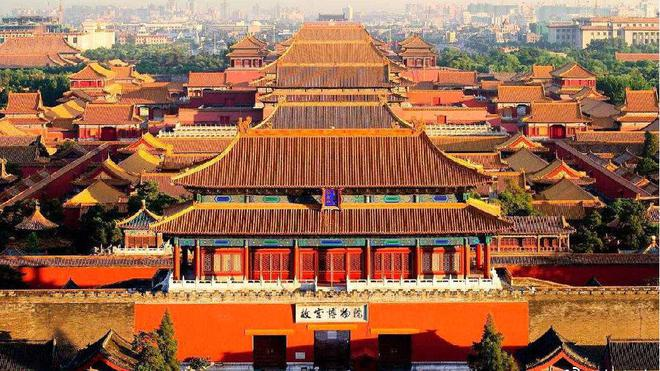

以“上善若水”为典型的中华传统文化

它的魅力早已融入了人们的日常生活

当西方在追寻以砖石结构

来搭建建筑的暴力美学时

中国传统的木结构建筑

则以“以柔克刚”的特点

在抵抗地震冲击力方面大放异彩

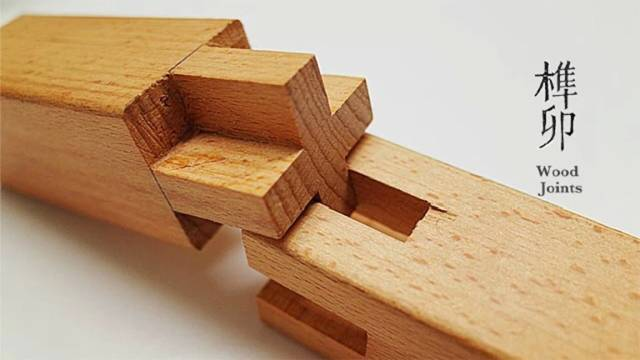

木制结构、抗震、美观

当这几个关键词组合在一起

就让人很容易想到“榫卯结构”

从功能角度来讲

榫卯是木质器物之间起连接作用的一种结构

凸出部分叫榫

凹进部分叫卯

通过木材的多与少、高与低、长与短之间的巧妙组合

有效地限制木件向各个方向的扭动

起到联接和固定的作用

不仅十分美观

而且抗震减压效果极佳

——实——✦

缥缈层檐凤翼张,南山相望郁苍苍。

七重宝树围金界,十色雯华拥画梁。

山西应县佛宫释迦塔(应县木塔)

是中国古代传统建筑接触抗震能力的集中代表

木塔抗击地震的关键

在于整体浮筏式基础、斗栱、榫卯

其中榫卯结合,刚柔并济

有着巨大的耗能作用

所谓“榫卯万年牢”

正是榫卯的巧妙连接方式

才让应县木塔屹立千年而不倒

榫卯结构为何如此牢固呢?✦

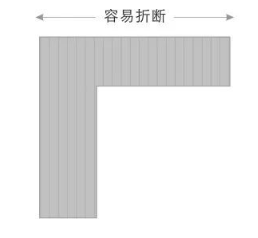

一、木材性质的扬长避短

木质材料由纵向纤维构成

故而纵向具备更高强度和韧性

横向则极易折断

榫卯通过改变受力方式

使受力点均作用于纵向

最大程度的提高材料的牢固性

二、结构上的亦步亦趋

同样是材料的特质

导致木质材料极易潮湿变形

榫卯在同质同构的连接方式下

可以使整体建筑共同收缩或舒张

提高整体结构的负荷能力

相比于铁钉等金属构件

也少了易于生锈导致结构松动的可能

2017年《紫禁城的秘密》纪录片中

按照1/5大小还原的寿康宫建筑

经过最高10.1级的仿真地震强度

建筑也只是整体发生轻微位置偏移

但仍然屹立不倒地立在那里

——华——✦

中国古代建筑

在注重实用的基础上

也十分注重美观程度

榫卯结构的出现

让这种华丽更上一层楼

榫卯结构的连接方式

突出严丝合缝、不留痕迹

兼具艺术的美感与线条的顺滑

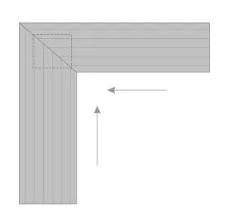

来看一些简单的榫卯连接过程

感受榫卯的完美契合

(斗栱)

(传统粽角榫)

(高束腰抱肩榫)

(中式榫卯)

(端口关节式榫)

(挂肩四面平榫)

(日式榫卯)

(交叉半榫)

榫卯

在木构的内部实现了圆融

与哲学中“阴阳互补、虚实相生”的道理不谋而合

既是中华智慧的结晶

亦是中华文脉的延续

众多榫卯结构的组合

形成更加恢弘的建筑

(上海世博会中国馆——东方之冠)

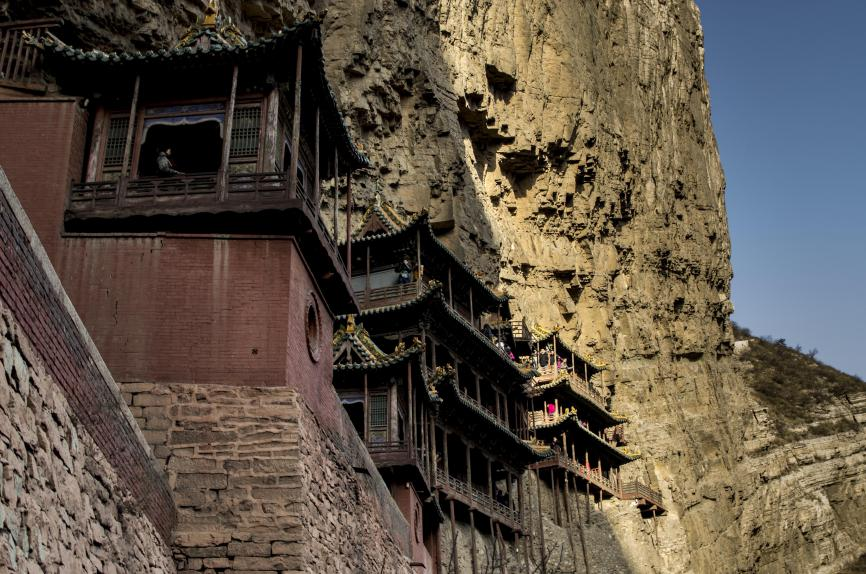

(山西省大同市浑源县——悬空寺)

(Tamedia媒体大厦)

在感慨古人智慧的同时

我们也应该走出一些想当然的误区

纠正那些关于榫卯的错误认知

一、古代建筑并非完全依靠榫卯搭建

“钉头磷磷,多于在庾之粟粒;

瓦缝参差,多于周身之帛缕”

《阿房宫赋》中的这段话

就足以说明古代用钉子之多

只是古代的生产力水平

使得钉子的制作成本极高

才导致榫卯所占的比例更大

除钉子外

某些榫卯结构也会用胶加固

古代多用鱼鳔胶来固定

其作为榫卯结构的辅助

遇热水可以化开

使得整个榫卯结构

可以拆卸也可以修补

二、榫卯结构并不是中国独有的

中国最早发现的榫卯结构

是七千年前的河姆渡

然而几乎同一时间

在德国北部的莱比锡

也出现了榫卯结构

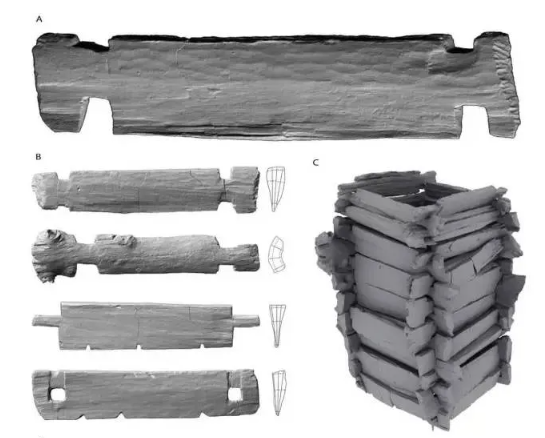

(德国出土的古老榫卯结构)

榫卯是整个前工业社会的现象级产物

只是我国文明产生较早

且大规模工业生产来得太迟

使我国榫卯结构得以应用与发展

有了充足的时间厚度和发挥空间

故而我国古代人民对榫卯有更深的感情

中国古代民居建筑

虽大多数运用榫卯结构

但却又有很强烈的地方特色

让榫卯结构在不同的环境下

有着不同方式的呈现

如果你想更多地了解中国古代

不同地方不同风格的民居建筑

那就扫描下方二维码

观看“中国民居鉴赏”展览

来进行深入的了解吧!

识别二维码观看

“中国民居鉴赏”

来源:神州共享

扫码关注