被孙中山誉为“西北革命巨柱”的井勿幕先生,15岁留学日本,17岁加入同盟会,20岁时发表《20世纪之新思潮》《兴办西北实业要论》等论著。23岁即领导陕西同盟会人光复陕西,其后他继续领导“讨袁护国”和“反段护法”斗争。直至被奸佞害命,时年尚不足31岁。

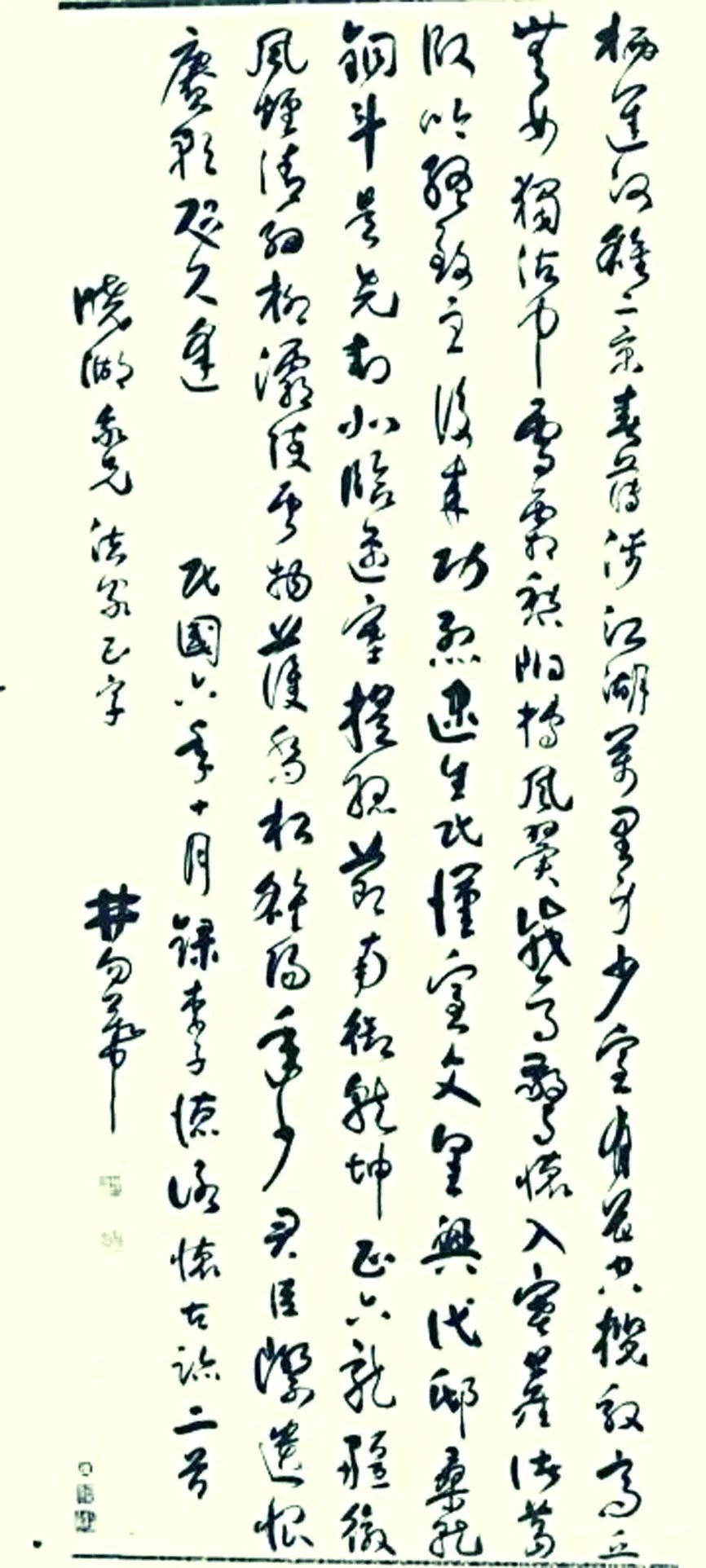

《录李因笃咏怀古迹诗》

井勿幕先生的一生是投身革命的一生,短暂而又辉煌,可歌可泣。前人论述颇为详尽,唯独对其书法艺术一直无人关注,故不揣冒昧,对井氏书艺做一梳理浅析,使有道方家见而教我。

书法虽为小技,作为文化交流的基本技能,写的是一个人的学养,而非手艺。观乎一人之书法,首在学问,次在实践。而一人之学养无外乎先天才情和后天之家学,师承及交游。

井勿幕出身富家,虽家道中落,幼岁即拜严师门下,文从家馆杨仲笏,武学魏金钟。人谓“生而颖异,读书过目成诵,文字书法,若出天成”。这说明井勿幕有极好的天赋和良好的家馆开蒙。十三岁入川求学,在重庆读书一年多的时间里,与杨庶堪,朱之洪,熊克武,但懋辛等革命青年结为志同道合的挚友。其“经三峡,下武汉宁沪,尽交川楚吴越之英雄志士”,冒险出洋,入日本东京大成学校,成为陕西籍最早的自费留日学生,年届十五结识了孙中山等同盟会诸英杰。辛亥革命后,井勿幕即散遣士卒,身走沪上偿读书夙愿。后拜在章太炎门下,潜心音韵国学。

井勿幕的求学之路因革命生涯而时续时断,论文凭,终生一无所获;论学识,无人可以小觑;论成就,今人仍须仰视。景梅九有诗赞曰:“井君秦甲士,时称不世才。盎盂函宇宙,英爽挟风雷。百里奚苗裔,周公瑾又来。小乔歌一曲,回首向燕台”。

综上所述,可见井勿幕天赋异禀,家学正脉,名师指点,交游俊杰。加之书生本色,好学不倦。因而尽管他英年早逝,所留书法作品极少,但从中仍能窥斑知豹,领略他的书法风采。

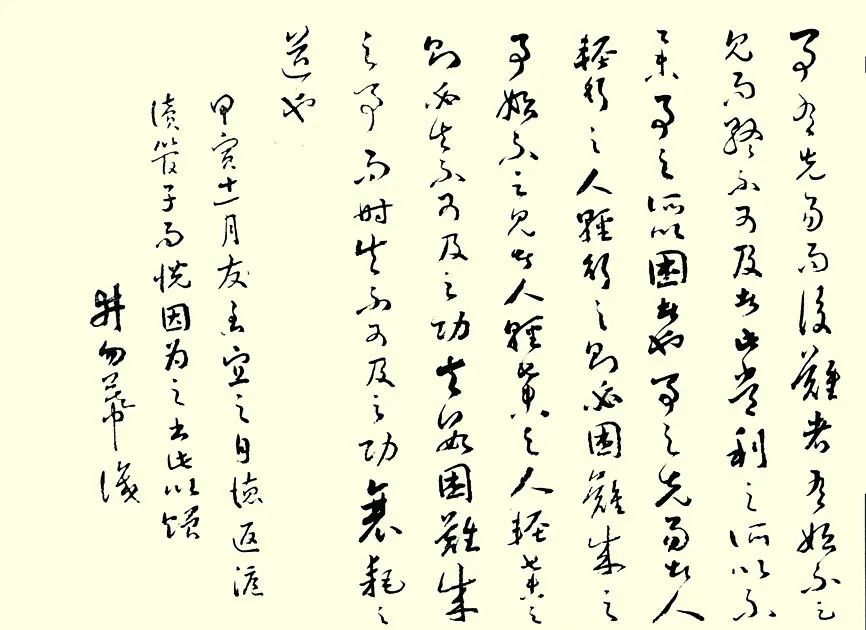

1914年书赠李仪祉的《录管仲语》

现存中国国家博物馆的《致常铭卿信》(含信封)就明显看出井勿幕的不同书风:信封上的地址姓名字迹比较工整,是典型的魏碑风格的行楷。说明井氏开蒙习书是从魏碑起步,这也是那个时代的学风。信件内容则是非常成熟的二王草书,有王羲之《十七帖》和孙过庭《书谱》的典型风格。整通三页信札写得气韵贯通,文雅藴籍,有谦谦君子之风貌。与此风格相近的还有1914年书赠李仪祉的《录管仲语》,书写平和而内含刚健,灵动而不失静气,自然萧散,洋溢着晋人风韵。现藏陕西历史博物馆的《黄季刚答客问》抄本,则是写得恣意奔放,遒劲流畅,直抒胸臆,尽显书生本色。表达了对同为章太炎门下师兄黄侃学识的赞赏和钦佩,真情流露,真力弥漫!另外现在能看到的井勿幕书法条幅有三件,分别是《录李因笃咏怀古迹诗》《录李太白诗》《录钱起诗》由于是正式赠送友人的书法条幅,写得庄重大气,是典型的二王草书,又有受时代书风影响的因素,明显有清人包世臣,吴让之的草书影子。这也是清末民初的流行书风。

就书法成就而言,井勿幕先生可谓天资聪颖,出手不凡。与同为革命先驱的同乡于右任、茹欲立、寇遐、胡景翼等并驾齐驱,各有千秋。惜英年早逝,否则成就会更大,于百花齐放的民国书坛有重要的一席,熠熠生辉!

作者:路增远

编辑:田佳琦

审核:张乐利