瓷博会随笔

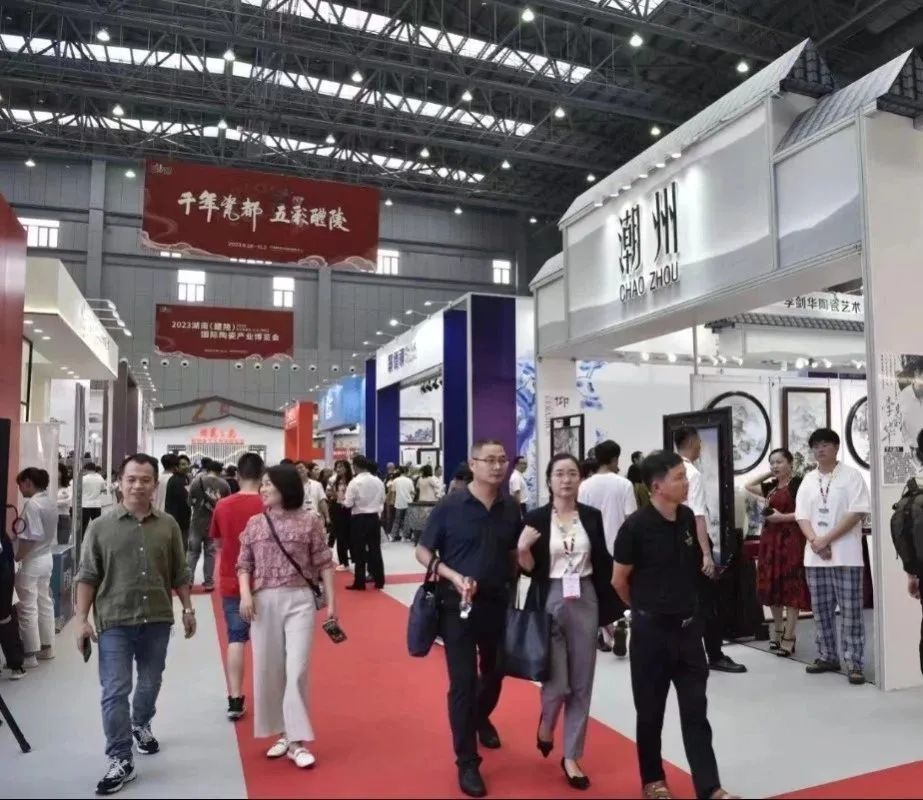

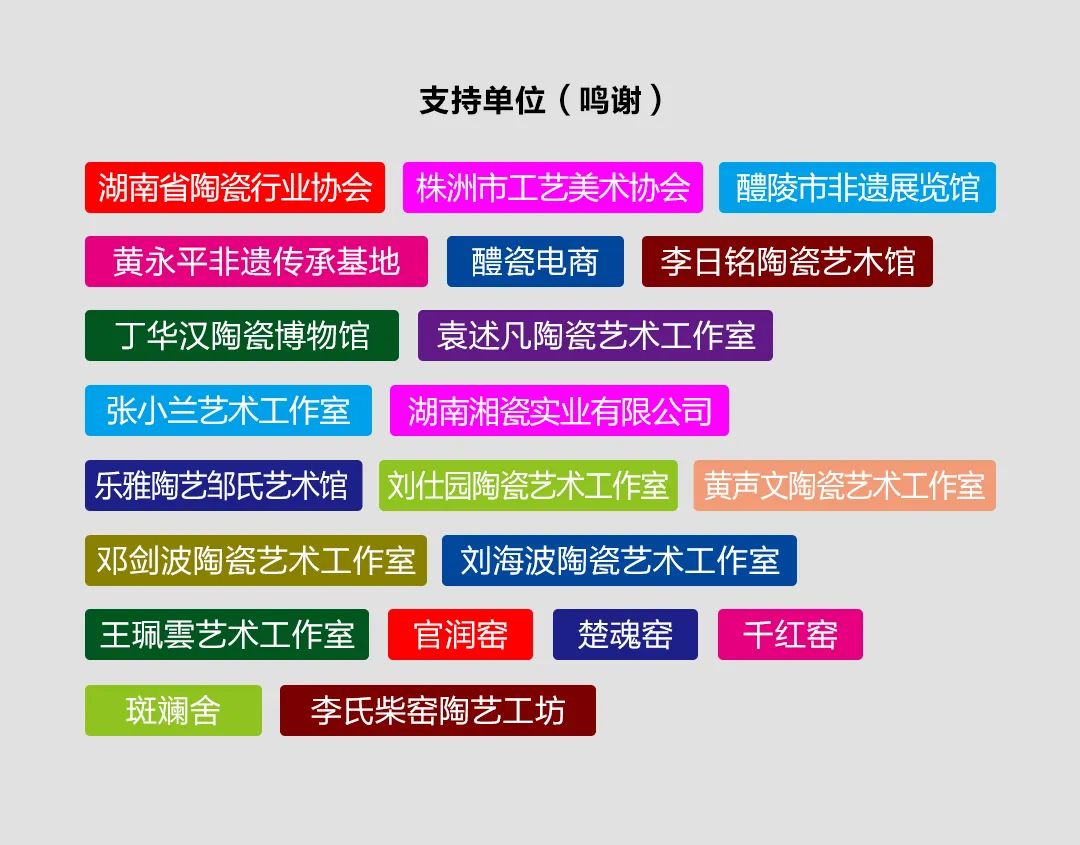

自7月份参加中陶协北京展以后,9月28日,大瓷裔再次盛装参加家门口的瓷博会,可以说是精神饱满,信心百倍,更有主场的优越感,又对市场充满期待,毕竟是展示醴陵的一次大机会,也是对醴陵一次大检验,北京展带着一些思考和不确定,以试试看的心态,沉淀和夯实对外出参展以及目标市场新的认知,瓷博会却是势在必行,不上舞台,永远只是看客,三年的时间,虽没有沉落,却也有些许无可奈何和无能为力,剩下的就是坚守,好在死扛到底还太有人在(值得尊敬)也许都是“因为喜欢,所以坚持”,瓷博会也在多重声浪中顺利举行,醴陵几十家企业隆重登场,大有登台领舞之势,振臂一呼,全国11个重点产区也跃跃欲试,更有来自全球24个国家参展商积极参加,在醴陵,来一场后疫情时代的以“瓷”会友,以“醴”相待的假日狂欢。

从来分享展会后感,都是提亮点,找问题,期待下一次的更加完善,其实这些都是表面现象,真正对一次展会的理解,应该多维度的思考,应该有一整套的基础逻辑思维。

一,流量是生意的本质

无论任何性质的展览,最终都是商品的交易和变现,是通过这种线下形式,简单直接让商品直接触达用户,有曰“一看都是人,卖啥都能成,一看没有人,卖啥都不成”本次瓷博会,多少还是印证这一民间打油诗。

二,政府是基础流量的保证

一个五线开外的小城,人口不足100万,自身购买力极其有限,引周边流成了展会首要任务,切勿舍近求远,以长株潭为主,萍乡次之,覆盖周边200公里为半径的范围,湖南全省8500多万人口,这个范围人口应该不会少于2000万吧。

三,宏观政策定位是展览成功的关健

展会的形式和内容从来都是决定成功与否的关键,醴陵目前还不能象景德镇一样自带流量,所以展会性质至关重要,打造一个周边流量池用户“假日游玩,陶瓷捡漏”的一个概念固化并有所期待的展会,也许是瓷博会初始阶段比较接地气的定位。

四,文旅融合及配套服务仍然是展会成功与否的主要因素

文旅融合,打造与陶瓷相关的打卡地,网红地,做好做强体验经济,为每一届瓷博会提前预热和间接引流。

还是不落俗套,说一说亮点和问题吧!

亮点一,政府主导中心化传播,官媒宣传引流功劳至上,自媒体的跟进功不可没,特别是“炒粉节”和“捡瓷”的连续,持续发酵为此次瓷博打下坚实的流量基础,

亮点二,龙头品牌的榜样和引领作用,夯实了展会内容,高大上的红官窑展厅,一场新品发布,是醴陵陶瓷的再次冲锋号角,瓷酒堂的封坛仪式,拉满生活的仪式感……

问题一,做好瓷博会,重要的是信心,政企合力,官民齐心,才能保证瓷博会越来越好,瓷博会需要包容,也需要胸怀与格局,需要外省产区的支持和捧场,本地企业更希望里外一致,同等对待,更需要有团结的信念和信心,要让大家不光感觉到“生于华厦,何其有幸”,同样有“立于醴陵,何其荣幸”的满足感……

其它的留给大家说说吧!

图片提供:手机摄影-无鸣

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

技术支持:瑾安文化