探寻

甘肃省非遗展示展销会

探寻展馆日

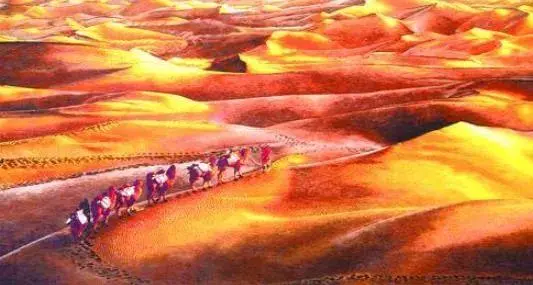

盛夏时节,万木竞秀,繁花似锦。6月26日上午,由中共甘肃省委宣传部指导,甘肃省文化和旅游厅、中共酒泉市委、酒泉市人民政府共同主办的甘肃省非遗展示展销暨全省非遗文创大赛系列活动在敦煌市“乐动敦煌”文旅综合体盛大开幕。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视非遗保护传承工作。2019年8月,习近平总书记在敦煌考察期间,就甘肃省文化研究、保护、传承工作做了重要指示。习近平总书记在全国调研时,就非遗保护作出了一系列重要论述和重要指导批示,这为我们扎实做好非物质文化遗产的系统性保护,指明了前进方向,提供了根本遵循。

6月27日,陇原觅秘实践团队队员来到“乐动敦煌”文旅综合体参观甘肃省非遗展示展销会,对前来参展的非遗传承人们进行了采访。

凉州剪纸

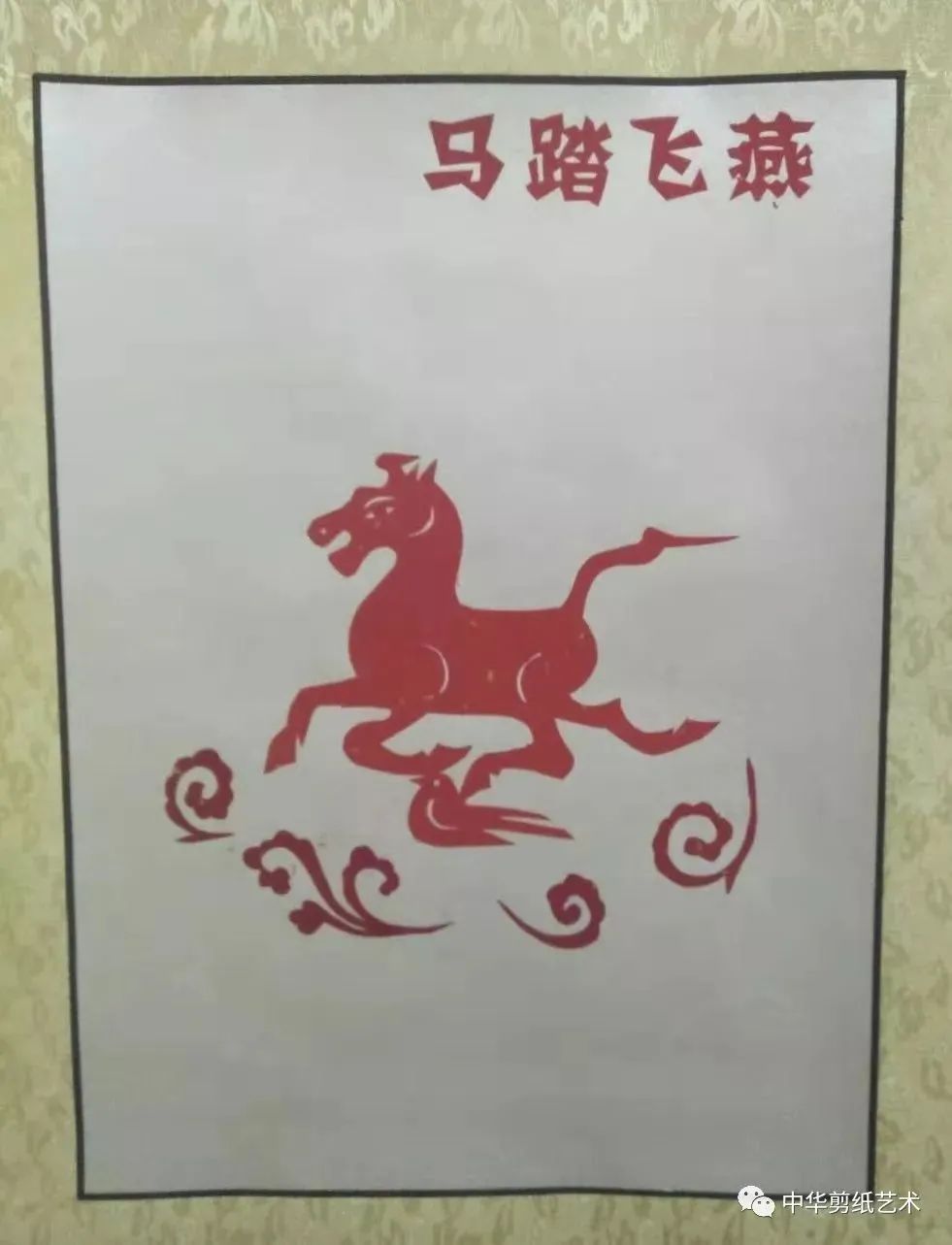

武威地处甘肃省河西走廊东端,悠久的历史孕育了灿烂绚丽的文化,凉州剪纸就是其中之一。凉州剪纸是流传于凉州区武南镇一带的民间传统装饰艺术之一,有着悠久的历史,因其材料易得、成本低廉,作品样式千姿百态、形象生动而深受广大人民群众喜爱。

传承人简介:郑霞,曾从事教育事业,为甘肃民间协会会员,甘肃省美术协会会员、武威市“陇原巧手”经纪人、甘肃省剪纸艺术传承人、非遗进校园授课老师。自幼受祖母和母亲的影响,爱好美术、剪纸艺术,创作了许多深受百姓喜爱的作品,得到社会各界的赞赏和好评。优秀作品“爱心天鹅”“天马行空,自在武威”“祖国万年青”“天马行空耀武威”“一带一路”“金猴献瑞”“马踏飞燕,好运来”“天马故乡,葡萄酒城”等剪纸作品在全国各省市区大赛中多次获奖。2020年10月创作的《铸牢中华民族共同体意识剪纸系列作品》被西北民族大学博物馆永久收藏。

天祝土族盘绣

土族盘绣用料考究,加工精细,以黑色纯棉布做底料,再选面料贴上。盘绣是丝线绣,有红、黄、绿、蓝、桂红、紫、白等七色绣线,绣时一般七色俱全,配色协调,鲜艳夺目。盘绣的针法十分独特,操针时同时配两根色彩相同的线,一作盘线,一作缝线。成品厚实华丽,经久耐用。盘绣的图案构思巧妙,具有浓郁的民族风格,包括法轮(土语称为“扩日洛”)、太极图、五瓣梅、神仙魁子、云纹、菱形、雀儿头、富贵不断头、人物、佛像等几十种样式。一千多年来,盘绣以为主,亦在姊妹、妯娌、婆媳间传承。土族盘绣主要表现在土族人的头饰、衣领、衣鞋袜等上。土族盘绣在2006年入选国家非物质文化遗产目录。

平凉古法染蓝

清代有诗云:“染衣刈(yi)蓝草,织布种木棉。”甘肃省平凉市灵台县拥有悠久的蓝染历史,据《中国工艺美术史》记载,在唐代,蓝染不仅在宫廷和民间盛行,还被用于军士制服的印染。蓝染在服饰上的艺术效果,可以从唐代著名陶瓷唐三彩陶俑的形象中看出。敦煌莫高窟唐代壁画中,从供养人的服饰上,也可以窥探出蓝染工艺的工艺特色。2019 年 3 月,平凉市灵台县蓝染技艺被公布为市级非物质文化遗产保护项目。2022 年,平凉市非物质文化遗产一条街布设古法蓝染非遗文创工作室等 10 处非遗展馆,古老的蓝染技艺被更多人熟知。

01

制作靛蓝:从板蓝根里提纯植物颜色做染料,将板蓝根叶子在水中浸泡三天左右,等到水变成深蓝色就可开始打靛,最后是养蓝,这需要一个漫长的过程。

02

画:如同油画是将颜料印到画布上,蓝印花布即是将染料印于布匹上。不同的是,油画用笔刷去刷,蓝染用模板来印。制作模板第一步,需要将心中的图案画好。

03

刻:将描好的图案贴于塑料板或者涩柿纸上,将留白的部分刻空。

04

敷:蓝染模板贴布,将黄豆粉加水拌和成“印花防染浆”,用刮浆板把防染浆剂刮入花纹空隙漏印在布面上,防染浆剂敷好以后必须晾干才可浸染。

05

染色

06

晾晒

07

清洗

传承人简介

李梅,平凉市级非遗古法蓝染传承人,灵台县皇甫谧文化旅游发展公司总经理、灵台县民间文艺家协会主席、平凉市民间文艺家协会副主席。她还是灵台县手工编织协会会长,平日里不仅自己开工作室做手工,还参加当地妇联和社区巧手培训,已培训妇女学习手工技术达上千人。李梅以蓝色美学家居产品设计为主题,将蓝印花布设计成布偶、饰品、挂件、背包、鞋子等,在兰洽会、崆峒文化旅游节、陇原巧手产品等活动展示,深受民众喜爱。

李梅,平凉市级非遗古法蓝染传承人,灵台县皇甫谧文化旅游发展公司总经理、灵台县民间文艺家协会主席、平凉市民间文艺家协会副主席。她还是灵台县手工编织协会会长,平日里不仅自己开工作室做手工,还参加当地妇联和社区巧手培训,已培训妇女学习手工技术达上千人。李梅以蓝色美学家居产品设计为主题,将蓝印花布设计成布偶、饰品、挂件、背包、鞋子等,在兰洽会、崆峒文化旅游节、陇原巧手产品等活动展示,深受民众喜爱。

景泰刺绣

刺绣,又名"针绣",俗称"绣花"。以绣针引彩线(丝、绒、线),按设计的花样,在织物(丝绸、布帛)上刺缀运针,以绣迹构成纹样或文字。陇绣的特点是厚重、神秘,多半以历史纹饰为重点,以装饰功用为目的,兼以花卉虫鸟乃至人物,形式有香包、挂片、衣袖、桌裙、毛套、枕顶、鞋垫等,针法有着独特的遗传,以平针、扎针、齐针、绷针、叠锁、垫绣、补绣、打节、圆金等一系列工序,完成的刺绣作品给人以敦厚、朴实又带历史荒蛮的艺术风格和原始生命的壮美感。

刺绣

高承叶,景泰刺绣传承人,甘肃省工艺美术大师,甘肃省工艺美术协会会员,白银市铜城工匠,白银市首批民间艺术大师,中国民间艺术协会会员,白银市民间艺术协会会员、理事。2004年,热爱手工刺绣的她免费带领下岗女工和留守妇女做起了手工刺绣;2012年至2014年,拜师苏州高级刺绣艺术大师孙秋英门下学艺;2015年受京绣世家杜红君指点学习京绣,后结合陇绣、京绣、苏绣三派技艺创下独属自己风格的刺绣技艺。近年来,高承叶还充分运用培训和联合经营的方式,为残疾人及家属创造了诸多灵活就业条件,有效缓解了残疾人家庭的经济负担,辐射带动近三百余名残疾人及其家庭实现了就业、创业。

我们了解到,随着政府的大力推广,非遗技艺正在通过展销会、“非遗进校园”等活动走进大众视野,越来越多的人开始了解中国的非遗文化,非遗技艺也在一次次展销、授课中传承。随着政府、社会和个人的共同努力,非遗技艺正以一种全新的姿态迎接未来。在不断创新的尝试中,非遗技艺正在融入现代设计、科技等领域,焕发出新的生命力。我们相信,在这股强大的推动力下,非遗技艺必将绽放出更加绚丽的光芒,为中华文化的传承做出更加重要的贡献。

抖音

bi

li

bi

li

图片|杨雁君 李昶瑾

文案|李昶瑾

编辑|范家铭