影像议会每月会围绕影像与创作问题进行一次讨论,“谈话录”专栏包含了每次讨论中能够给人启发或值得不断思考的对话,希望对有同样困惑的同好有所帮助。

影像议会集体参观了影像上海博览会,结束后,我们讨论了这次博览会的作品,分享了彼此的感受,也对影像和创作进行了更多的思考。

老师:看了这个展览有什么喜欢的作品吗?

学生:我可能会对体现社会批判性的,还有那种画面里有秩序感的、体现哲学的照片比较敏感一点。

老师:可以举一些例子吗?

学生:像吴鼎那种充满了理性和秩序的画面我就很喜欢,还有贝尓纳·弗孔拍摄的有关童年的影像,比较贴近我生活的这种作品也会很打动我。

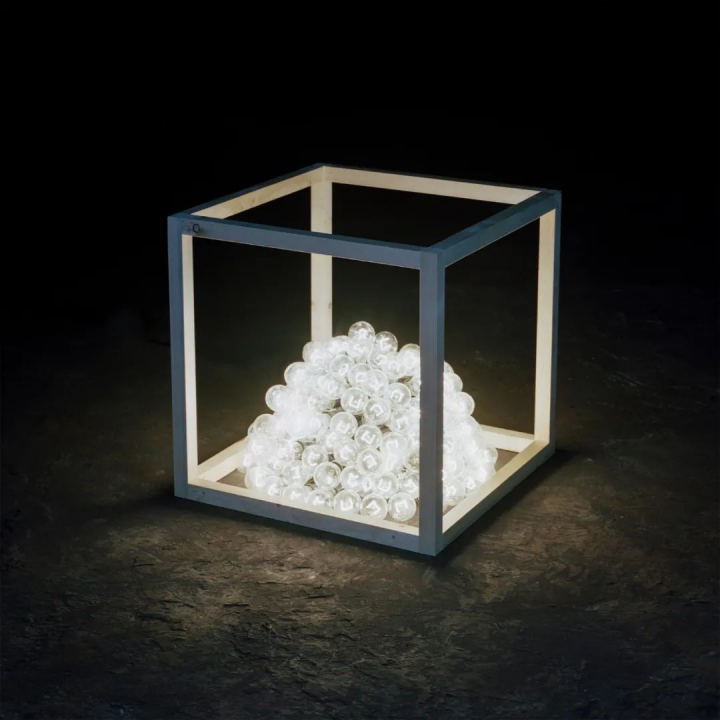

吴鼎 《由锥形山体组成的无限可能性》

老师:的确,这类能让人唤起共同记忆和感受的作品始终都是能够跨越时代打动人的。

学生:我还比较关注生态环境类的作品,有时候我会跳出人类的视角去看这些事件。我常常觉得我们被文明所淹没,被我们自己创作出来的东西所淹没。

老师:是的,感觉自己被活埋了。被知识活埋了,被思想活埋了。我觉得这也是大家都有的一种共同处境。你喜欢的这些点,我就觉得以后都可以转化成你的想法和作品,你可以尝试着去做,用你的方式去表达、表现出来。表现的关键是你要有话就要说,有什么东西想要表达,有表达的冲动。至于用什么媒介、方法、形式、风格,其实都可以尝试,不要被媒介、方法、形式、风格这样的东西束缚。就像我们一进门看到的那个影像装置,也可以尝试做这样的创作。不要局限在影像里面。拍不一定最重要的,拍完以后怎么用它更重要。“怎么用照片?”这是一个问题。用照片的方式体现了你的思考,你的问题意识。

学生:但我现在还是觉得自己太重形式了,没法跳过形式去思考内容。

老师:我们强调“那个”不是要你否定“这个”。学构图,学美的造型,这是个基本功,但不要被这些因素异化。异化的意思就是手段与目的的倒置。我们的目的是通过构图、形式、风格、方法等因素来表达自己的感受、情绪、思考及困惑,是通过创作来更好地认识自己。而不是让自己为了这些因素而“创作”。在摄影的历史上有过非常强调形式、沟通、方法、样式的阶段,但那是与特殊时期的特殊情况相适应。另外,不等于摄影史上说的都是对的,都是唯一正确的,历史都是人写的,都是有局限的,都是充满错误和偏见的。我们只是用摄影史中的观点、案例作为参考,来找到适合自己的理解摄影或历史、文化,乃至理解现实世界与自我的路径。而这样的参考很可能就是建立在批判的前提上的。

在20世纪20至30年代,以德国的包豪斯为代表的新摄影、新浪潮,就非常重视创作手段、方法、形式、效果等表象上的元素。为什么会诞生这样的创作?虽然在当时有很复杂的具背景,在很大程度上,对抗绘画的评价标准是一股很重要的推动力。因为那个时候非常强调美学,认为美是能够赋予人以神圣性,让人成为神一样的存在,所以人们创造美就是在表现人性。当时摄影追求的那种机械的美,追求摄影特有的美,目的是要寻求摄影的独立性和主体性,希望能够不再按照绘画或艺术的标准来理解摄影,强调摄影独有的特性和功能。这个时代已经过去了,但它对我们现在仍然是有意义的,意义在于那种试验性、前卫性、批判性、对权威的挑战性等等,但不是把他们表现的形式作为唯一标准。摄影或者说照相机,归根结底是个工具,能有好的构图,能拍出漂亮的照片,这是一种能力。但是创作者真正的能力还在于“我可以不用它”,就是当我知道这个方式不适合我的表达和创作的时候,可以毫不犹豫地选择不用它。而不是为了这些因素而扭曲自己、忽视自己的真实状况。

拉兹洛·莫霍利-纳吉作品

打个比方,假如我是个作家,我写了一段很美的语句,但是和我现在在创作的作品毫不相关,或者不能让我很好地表达自己的想法,那我就不应该用它。有取舍的能力在一定程度上说明你是有思考的能力,证明了你有判断能力。其实很多摄影家都这样,有一张他觉得很好的作品,他会完全被这个这张照片控制,一直围绕这张照片去想“我该怎么用这张照片?”但如果被一张好看的照片控制住,那就就很麻烦了。创作不是单纯表现喜好,即使你很喜欢这张照片,但放在作品里是违和的,你完全可以不用它,下一次再说。

所以我就觉得注重结构和你所关注的问题是不矛盾的,你可以被形式所吸引,你可以喜欢,可以练构图,没问题。但是与此同时不要忘记了你刚刚说过的那些吸引你的问题,那才是关键所在,考虑好了问题,再把形式放进去,一切形式都是你的工具。可能在这些背后有一个更加需要你去思考的事,就是“我如何过好我的生活?”,如果不是按照父母给我安排的,这个社会给我安排的方式生活,那么我要如何去独立地生活,过好我的生活。这也与你的创作息息相关。因为你对这个世界的理解,往往是源自于你具体、琐碎、平淡、转瞬即逝却又不容忽视的生活。你的创作首先是让你认识自己,然后才是跟别人沟通交流。

因此刚刚你说的你关注的那些问题里,批判是重要的,童年是重要的,生态也是重要的,这些问题都是你去思考自己该活成什么样的途径。

比如童年这个问题,童年决定了我们其实很大一部分的东西,对吧?所以我要重新去思考我的童年是什么?那么弗孔做出那样的作品,从某个角度来讲,我可以说他的童年不一定过成那样,他童年要是真的那么幸福,他就不这么做了,他很可能过得并不舒服,所以他在作品里呈现一个希望能够过的童年。正因为绝大多数的人都没有办法过上那么幸福的童年,所以看到他的作品的时候才会有共情,这是我们共同的梦想。

捉迷藏,《悠长假期》系列,贝尔纳·弗孔

提到这个的目的是要说明,创作者需要去思考如何把自己的问题转化成大家的问题。这并不是说你在做作品的时候就想着“我要把我自己的作品变成大家的,我要把我的问题变成大家的问题”,而是你自然而然地和自己对话,琢磨自己的问题,把你的问题讲清楚,那么大家自然也就明白了。因为个人的问题实际上就是群体的问题,是很多人在生活中都会面对或遭遇的,艺术家的作品提供了一种解决思路,或者说可能性。