星宿,是天文学术语,寓指日、月、五星栖宿的场所。一宿通常包含一颗或者多颗恒星。古人将黄道附近划分为二十八组,俗称"二十八宿"。因为二十八宿环列在日、月、五星的四方,很像日、月、五星栖宿的场所,所以称作"宿"。

星宿,中国古代星座的代称。星宿可以是一组星星,也可以是单个星星。

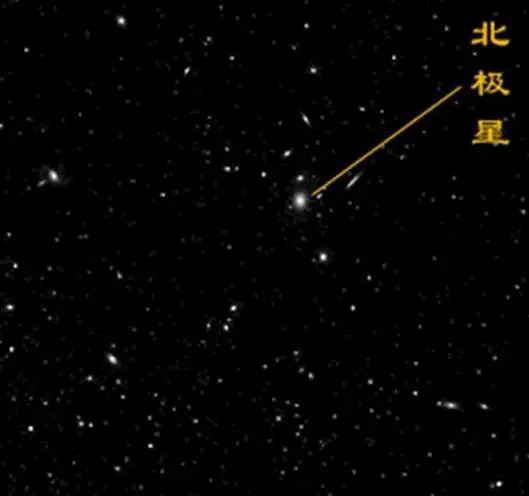

1、北极星

北极星是天空北部的一颗亮星,离北天极很近,差不多正对着地轴。从地球上看,它的位置几乎不变,因此可以靠它来辨别方向。北极星是小熊星座中最亮的一颗恒星,距离地球约400光年,质量约为太阳的4倍,是离地球最近的造父变星,中国古代称它为“勾陈一”或“北辰”。在星座图形上,它正处于小熊的尾巴尖端。

古人认为北极星是天的中心,把北极星当作天的中心,认为众星都绕着它转。天球从东向西的旋转,形成了星辰的东升西落现象。但是北极星正好位于天球的北极点上,天球的旋转轴正好穿过它,所以人们看北极星,就好像是整夜未动似的,而且像是在天球的中心。古代人称北极星为“中宫”、“帝星”,而且以它为标准,合周围其它各星为一垣,称紫微垣,作为天帝之室,太一之精。古代天文学中的三垣、四象和二十八宿,都是以北极星为中心来定位和划分的。

而实际上,北极星是移动的,只是移动很缓慢,因此古人错认为北极星不动。由于岁差的原因,北极星也在变更。三千年前周代以帝星为北极星,隋唐宋元明以天枢星为北极星,一万二千年以后,织女星将会成为北极星。

2、三垣

中国古代为了认识星辰和观测天象,通常以北极星为基准,以北斗七星为核心来划分五宫,分别为东西南北中。其中,中区即是在地球上所看到的环绕北极和接近头顶上空的星区位置;其它东、西、南、北四区分别根据其形状特征而划分为青龙、白虎、朱雀、玄武四区。

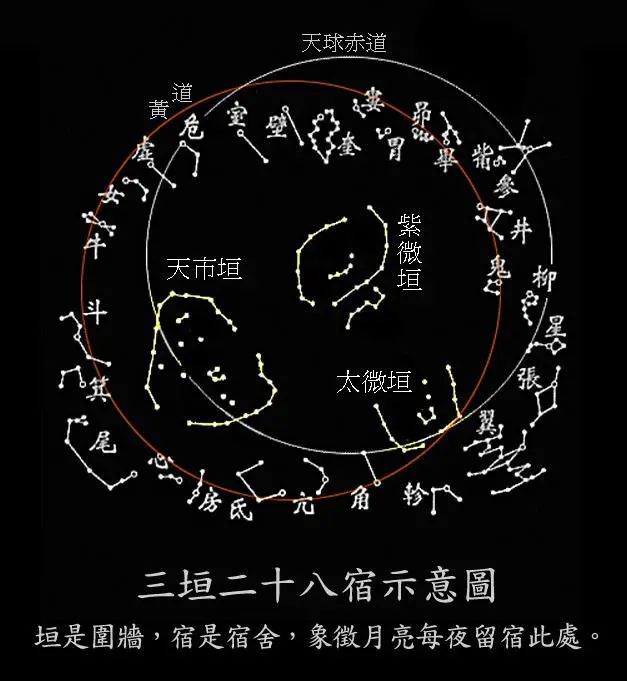

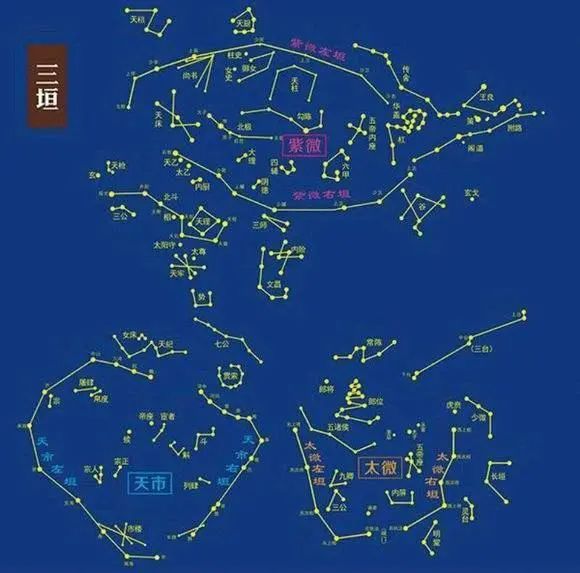

中区又有三个大区,各区都有东、西两边的星左右环列,其形如墙垣,故曰为“三垣”,分别是紫微垣、太微垣、天市垣。每垣都是一个比较大的天区,内含若干星座。“三垣”是中国古代划分星空的星官之一,与黄道带上的“二十八宿”合称,即为“三垣二十八宿”。

【紫微垣】

紫微垣是三垣的中垣,居于北天中央,所以又称“中宫”,或“紫微宫”。“紫微宫”即皇宫,紫微垣中的各星也多数以官名命名。它以北极为中枢,东、西两藩共十五颗星,两弓相合,环抱成垣。整个紫微垣据宋皇佑年间的观测记录,共合37个星座,附座2个,正星163颗,增星181颗。它的天区大致相当于现今国际通用的小熊、大熊、天龙、猎犬、牧夫、武仙、仙王、仙后、英仙、鹿豹等星座,如天皇大帝、太子、太尊。

家喻户晓的北斗七星就在紫微垣中,古人认为它是皇帝外出乘坐的御车。北斗七星是由天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光七颗星组成的,位于大熊星座的尾巴上,因其形状极像舀酒的斗而得名。斗身由四颗星组成,斗柄由3颗星组成。其中连接斗身和斗柄的天权星,被认为是主管文运的“文曲星”。古时候人们崇拜那些文章写得好而被朝廷录用为大官的人,认为他们是“文曲星下凡”。例如吴敬梓《范进中举》中“这些中老爷的都是天上的文曲星”,就是指的这个意思。

北斗七星的勺柄又称“天罡”。道教认为北斗丛星中有三十六个天罡星,七十二个地煞星。其中每个天罡星各有一神,共有三十六位神将。道士在作法时,常召请他们下凡驱鬼。小说《水浒》受这种迷信说法的影响,将梁山泊一百零八名大小起义头领附会成天罡星、地煞星降生。

北斗七星在不同的季节和夜晚的不同时间,出现在天空的方位不同,所以古人就根据斗柄的方向和位置来决定季节与时间。

【太微垣】

太微垣是三垣的上垣,位居于紫微垣之下的东北方,北斗之南,约占天区63度范围。它以五帝座为中枢,共含20个星座,正星78颗,增星100颗。它包含室女、后发、狮子等星座的一部分。“太微”即政府的意思,星名也多用官名命名,如三公、九卿、虎贲、从官、幸臣等。

【天市垣】

天市垣是三垣的下垣,位居紫微垣之下的东南方向,约占天空的57度范围。大致相当于武仙、巨蛇、蛇夫等国际通用星座的一部分,包含19个星座,正星87颗,增星173颗。它以帝座为中枢,成屏藩之状。“天市”即集贸市场,所以星名多用货物、星具等市场的经营内容命名,如斗、斛、肆、楼等。

天市垣里有一颗重要的恒星,就是织女星,又称为“天孙”,是天琴座的主星。在织女星的旁边,有四颗星星构成一个小菱形,传说这个小菱形是织女织布的梭子。织女星位于银河西岸,与东边牛宿隔着银河遥遥相对,人们发挥丰富的想象力,编成了 “牛郎织女”的故事。织女星为全天第五位亮星,呈青白色光辉。由于地轴的进动,公元14000年织女星将成为新的北极星。

3、二十八宿

“二十八宿”是中国传统文化中的主题之一,广泛应用于中国古代天文、宗教、文学及星占、星命、风水、择吉等等术数中。不同的领域赋予了它不同的内涵,相关内容非常庞杂。它的最初起源,目前虽然尚无定论,但是史学界公认的说法是“二十八宿”最早用于天文,所以它在天文学史上的相当重要的地位。随县出土的战国时期曾侯乙墓漆箱(见左图),上面首次记录了完整的二十八宿的名称。

古代天文学家为了观测日、月、五星运行而划分了二十八个星区,用来说明日、月、五星运行所到的位置,这二十八星区就是“二十八宿”,又叫“二十八舍”或“二十八星”。

4、四象

为了方便识记,古人又把“二十八宿”按照东、南、西、北四个方位分为四组,每组七个星宿,并把四组星宿分别想象为苍龙、朱雀、猛虎、玄武的形象,这就是叫作“四象”。下面将对它们作简单介绍。

【东方苍龙】

仿佛飞舞在春天及夏初夜空的一条巨龙,故而称为“东方苍龙”,它包含角宿、亢宿、氐宿、房宿、心宿、尾宿、箕宿七宿。

【南方朱雀】

好像一只展翅飞翔的朱雀,出现在寒冬及早春的夜空,故而称为“南方朱雀”,包括井宿、鬼宿、柳宿、星宿、张宿、翼宿、轸宿七宿。

【西方白虎】

宛如一头猛虎跃出深秋至初冬的夜空,故而称为“西方白虎”,包括奎宿、娄宿、胃宿、昴宿、毕宿、觜宿、参宿七宿。

【北方玄武】

好似蛇首龟身出现在夏天及秋初的夜空,故而称为“北方玄武”,包括斗宿、牛宿、女宿、虚宿、危宿、室宿、壁宿七宿。

5、分野

古代占星家为了用天象变化来占卜人间的吉凶祸福,将天上星空区域与地上的国州互相对应,称作“分野”。也就是将地上的州、诸侯国划分为十二个区域,使两者相互对应。就天而言,称为“十二分星”;在地而言,称为“十二分野。”

中国殷商时期就有了“十二次”,即星纪、玄枵、阪訾、降屡、大梁、实沈、鹑首、鹑火、鹑尾、寿星、大火、析木,类似于今日西方的“黄道十二宫”。最早见于《左传》、《国语》等书,其所反映的分野大体以十二星次为准。战国以后也有以二十八宿来划分分野的,如《淮南子·天文训》:“星部地名,角、亢郑,氐、房、心宋,尾、箕燕,斗、牵牛越,须女吴,虚、危齐,营室、东壁卫,奎、娄鲁,胃、昴毕魏,觜巂、参赵,东井、舆鬼秦,柳、七星、张周,翼、轸楚。”

后又因十二星次与二十八宿互相联系,从而两种分野也在西汉之后逐渐协调互通。具体说就是把某星宿当作某封国的分野,某星宿当作某州的分野,或反过来把某国当作某星宿的分野,某州当作某星宿的分野。如王勃《滕王阁序》:“豫章故郡,洪都新府。星分翼轸,地接衡庐。”是说江西南昌地处翼宿、轸宿分野之内。李白《蜀道难》:“扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。”参宿是益州(今四川)的分野,井宿是雍州(今陕西、甘肃大部)的分野,蜀道跨益、雍二州。扪参历井是说入蜀之路在益、雍两州极高的山上,人们要仰着头摸着天上的星宿才能过去。

6、重要星宿介绍

【昴宿】

昴宿是西方白虎七宿的第四宿,位于金牛座,由七颗星组成,又称“七姐妹”或“旄头”(旗头的意思)。以前的水手,常借数这区域内的星星数目,来测量视力。唐代李贺诗中“秋静见旄头”的“旄头”指的就是昴宿。

【心宿】

心宿,二十八宿之一,东方苍龙七宿的第五宿,位于苍龙肾脏位置。心宿由太子星、大火星、大辰星三颗星组成,是夏季第一个月应候的星宿。心宿属于天蝎座,心宿三星组成了蝎子的躯干。其中,中间的大火星是一颗红巨星,呈红色,因其亮度和颜色极像火星,同时两星的运行轨道都在黄道而得名。《诗经·七月》中有“七月流火,九月授衣”句,其中“火”指的就是心宿中的大火星。“七月”相当于公历的八月,“流火”是说大火星的位置已由中天逐渐西降,“七月流火”即表示暑气已退,天气渐渐变凉。

【参宿和商宿】

参宿是西官白虎七宿中的第七宿,居白虎之前胸位置,古时晋之分野。从冬季到次年的初夏,参宿都是夜空中非常醒目的星宿。其中,参宿第四星是一颗红超巨星,它是夜空中除太阳外第十二亮的恒星。在冬季夜空中,它与大犬座的天狼星、小犬座的南河第三星组成冬季大三角。

商宿是“心宿”的别称。在夜晚天球中,参宿在西,心宿在东,二者在星空中此出彼没。《左传》中记载了一个与之相关的故事,远古帝王帝喾生有两个儿子,一个叫阙伯,一个叫实沈。弟兄俩整日吵闹不休,最后竟发展到兵戎相见的地步,帝喾只好把弟兄俩分开。阙伯被派到商丘,成为商朝始祖,以商星为族星;实沈被派到大夏,成为夏朝的始祖,以参星为族星。从此,弟兄俩永不相见。曹植诗有“面有逸景之速,别有参商之阔”,杜甫诗“人生不相见,动如参与商”等,用来比喻人分离不得相见。

【牛宿】

牛宿是玄武七宿的第二宿,又称“牵牛”,位于天鹰座,由六颗星组成,因其星群组合如牛角而得名。在古代天象学中,牛宿多主凶,所以牛郎织女也逃不过命运的悲剧。《宋史·天文志三》中有云:“牛宿六星,天之关梁,主牺牲事。”牛宿中最著名的是牵牛星,又叫牛郎星,是夏秋夜空中最亮的星,在银河东边。

抬头仰视夏天的夜空,很容易看到三颗最亮的主星,分别就是天琴座的织女星、天鹰座的牛郎星和天鹅座的天津四星。三颗星用假想的线连起来,恰好像一个三角形,被称为“夏季大三角”。因此,观星的人就把它们选定为星座的“天标”,除了阴天都能看到它。

END

本解读摘录自清铧书院

《学语说智能平板》

原文+译文+注释+背诵

+作品概况+作者信息

全方位学习阅读无障碍