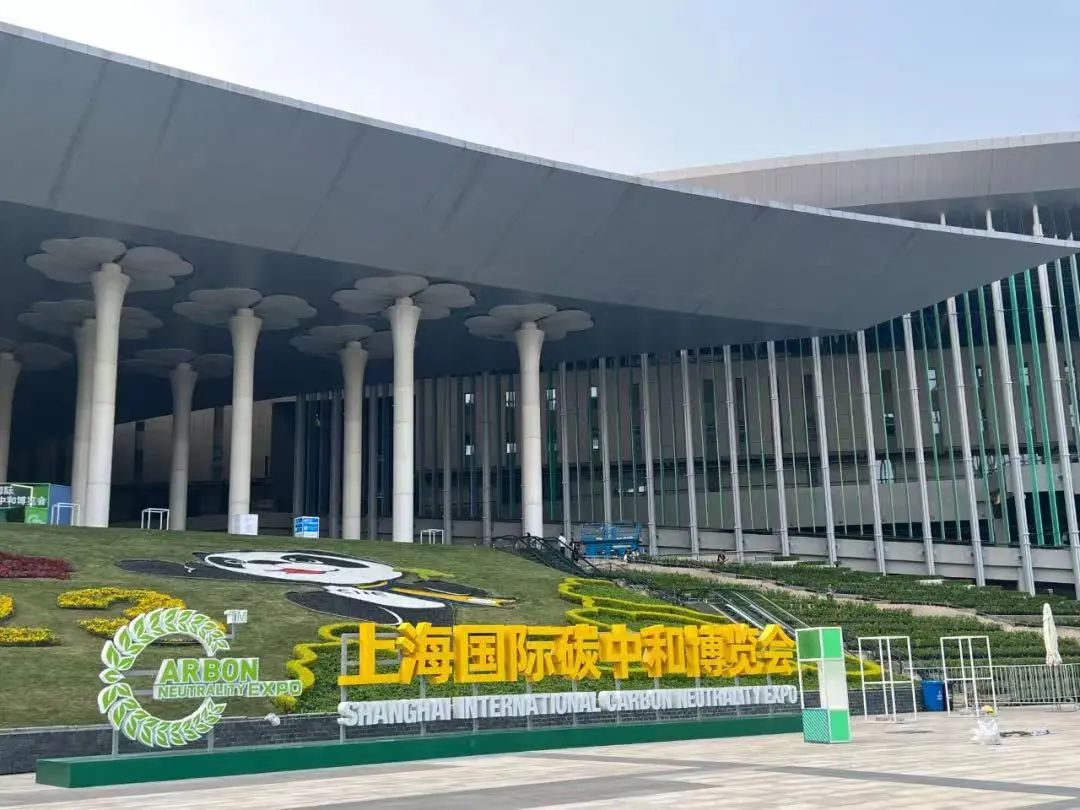

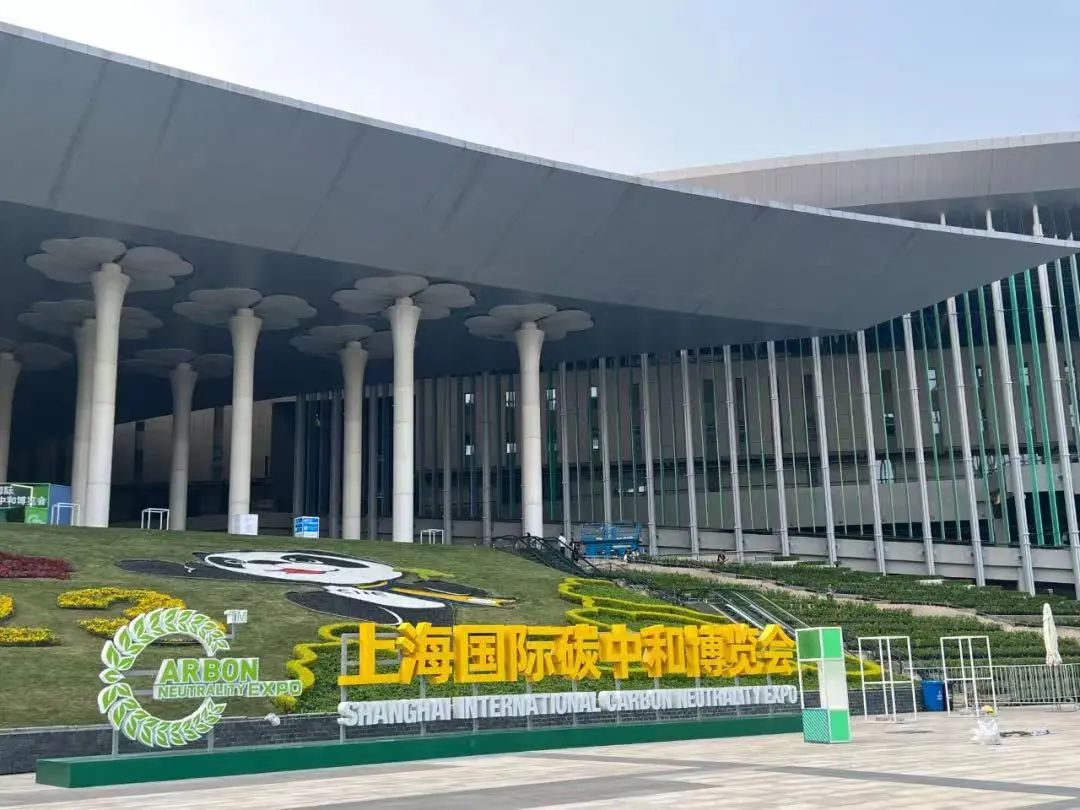

6月11日-14日,“2023上海国际碳中和技术、产品与成果博览会”在国家会展中心(上海)举办。作为国内首个以“碳中和”为主题的博览会,上海国际碳中和博览会涵盖能源转型、节能增效、循环经济、实践探索、低碳服务、低碳交通等六大板块,以“走向碳中和之路”为主题,聚焦节能低碳技术、产品与成果展示,搭建全产业链各类主体对接、合作、交流的公共平台。作为可再生二次能源,氢能具有清洁低碳且可存储的特征,是我国在“走向碳中和之路”上实现能源转型的重要途径。实现碳中和必须在非电领域推动新的技术发展和应用,随着氢能逐步解决安全性、经济性、技术工艺成熟度等问题,将成为很好的解决方案。首先,可再生能源消纳能力的提升滞后于发电占比的提升。实现碳中和必须依赖大规模可再生能源发电,但风电、光伏间歇性、波动性强,电网消纳压力较大。使用离网风电、光伏资源电解制氢,可以实现电能的大规模、长周期储存,为缓解消纳压力提供了有效途径。其次,我国油气自给率低,不利于保障能源安全和构建双循环格局。绿氢来源丰富、应用广泛,与绿电耦合后有望提升能源自给率,同时带动国内绿色低碳产业,能够为经济高质量发展注入新动能。最后,工业等下游领域脱碳困难。氢能是零碳、高效、无污染的“万能燃料”,热值是同等重量汽油的3倍,在交通、冶金、化工等广泛领域拥有替代化石能源的潜力。因此,多家企业在能源转型、低碳交通等领域加速布局氢能产业。氢能也成为本次碳博会的一大亮点。

将长三角打造成为

整体竞争能力最强的燃料电池产业集群

本次碳博会上,以氢能汽车产业化发展为主题举办了2023长三角燃料电池产业高峰论坛暨燃料电池产融对接路演会,旨在抓住新能源低碳化新风口,带动燃料电池与金融产业双向奔赴。

上海市经信委智能制造推进处处长韩大东表示,经过多年积累,上海氢能行业核心技术与关键产品不断突破,示范应用持续推广,企业呈现快速发展态势,发展质量持续提升,在国内保持领先地位。但在产业发展过程中,还存在一些难点、堵点亟需突破。上海市相关部门正在协同研究解决路径,推动在临港、嘉定等重点区域开展示范试点。下一步,上海将继续积极贯彻国家产业发展战略,充分发挥上海的龙头带动作用,对标行业最高标准和最高水平,打造整体竞争能力最强的燃料电池产业集群。

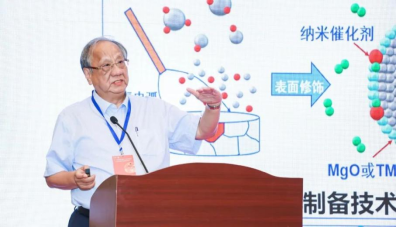

中国工程院院士、上海交通大学教授丁文江在论坛上分享了《上海交大氢能源研究进展》。丁文江表示氢能源是解决“碳达峰、碳中和”的唯一途径。2022年12月份,团队试制出世界首台标准化镁基固态储氢车,这种储氢车可以储存1.5吨的氢气,是常规气态储氢的4到5倍,而且可以在常温常压下储运。此外,丁文江还表示,基于固态储氢存储和运输量大、安全性高等优势,具有广泛的应用场景,总体可概括为三个方面:可以长距离、大规模运输的“走天下”场景,存储弃风、弃电的“储余能”场景,以及热电联供的“进万家”场景。不过,因为固态储氢储放氢的过程需要能量介入,镁基固态储氢装置在实际应用中需要跟各种场景匹配,控制储放氢的能量损耗和成本是关键点。

据介绍,本次展览规模达10万平方米,有来自15个国家和地区的近600家企业参与本届碳博会。其中,中国石化、上海电气、申能集团、临港集团、中国船舶、马士基等多家企业“氢”装上阵,展现其在氢能领域的产业布局、创新技术与产品成果。

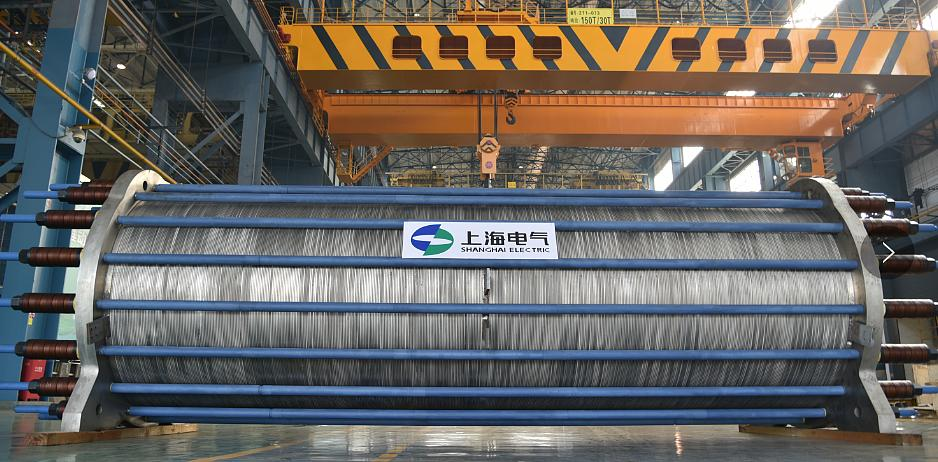

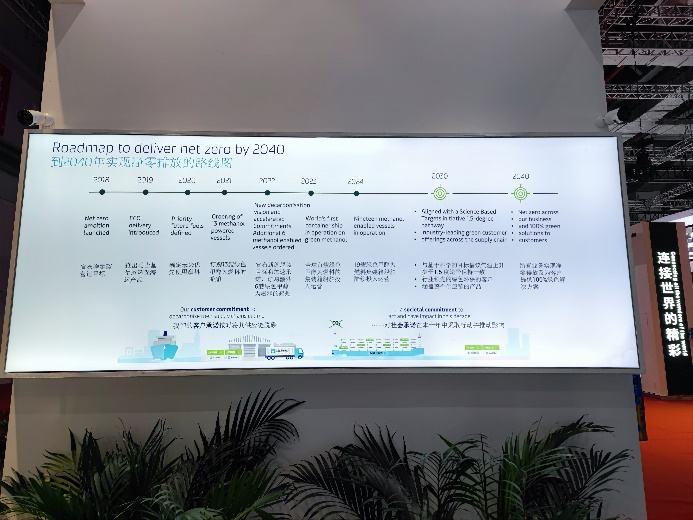

中国石化通过氢能产业沙盘展现了其当前的氢能产业布局。据介绍,中国石化炼油能力和加氢站数量在全球均排名第一,其每年氢气生产利用量约为445万吨,是全国最大的氢气生产利用主体。目前,中国石化锚定打造中国第一氢能公司的目标,建立了涵盖“制储运加用研”的氢能全产业链条,聚焦氢能交通、绿氢炼化两大领域,大力发展氢能一体化业务,推动绿色化转型发展。中国石化目前已建成9家炼化企业的氢纯化及充装设施,合计燃料电池总供氢能力1.9万标方/时,累计建成98座加氢站,并稳步推进新疆库车、内蒙古鄂尔多斯等大型风光融合绿氢示范项目,通过技术优化降低了绿氢生产成本,也正在攻克当下譬如波动性可再生能源制氢以及高压长距离管道输氢、储氢材料等技术。中国石化认为,氢能未来可期。本届碳博会上,上海电气集中展现新能源装备的阶段性成果,展出其在新能源赛道风光储氢四大新品,分别为:16+兆瓦全海域大容量风机、20吉瓦异质结光伏整线装备、500千瓦/3000千瓦时模块化液流电池、2000标方/时碱性电解槽。其中,此次于碳博会上展出的2000标方/时碱性电解槽产品,是目前国内单体产氢量最大的电解水制氢产品,最大产氢量可扩容至2500标方/时,满足风光大基地、绿色化工/冶金等大规模制氢、用氢应用场景需求。此外在氢能领域,上海电气积极构筑“制储加用”环节核心装备集群。据介绍,上海电气可提供氢能“制、储、加、用”全产业链核心装备,为客户提供“可再生能源发电+电解水制氢+绿色化工/制储加一体站/氢储能”系统解决方案。在示范应用方面,上海电气建成国内首个应用于工业园区的“绿氢制-储-用”一体化示范项目,同时也是国内规模最大的可满足300标方/时PEM电解槽多功能测试验证平台。本届碳博会上,申能集团携旗下电力、燃气、金融、氢能、环保等板块的低碳实践集中亮相。其中,“遇见”氢能绿廊——上海氢能全产业链专项展是最大的亮点之一,展示了氢能全产业链的相关技术及最新产品。据介绍,申能作为氢能领域的先行者,目前形成了“三纵三横”发展战略。“三纵”是指三条高端装备制造路线,在氢气制备方面,申能与液化空气集团、上海化学工业区将建设上海规模最大的气氢和液氢充装中心;在储运设备方面,申能拥有国内领先的高压储运技术;在燃料电池方面,申能入股的氢晨科技发布了业内首个单堆300千瓦大功率燃料电池电堆,投资的氢能企业鲲华科技和鲲鹏氢能,发布了全球首套单堆250千瓦氢燃料电池发动机系统。除此之外,申能打造上海氢能基地、省外产业链应用一体化基地、氢能多元应用场景等三大横向示范应用场景,实现氢能应用完整商业闭环。本次碳博会上,“国际氢能谷”是临港集团展区的一大看点和亮点。“国际氢能谷”围绕“氢能产业链、服务链、场景链”主题,在本届碳博会上以国际氢能谷总体规划沙盘的形式首次完整展现园区风貌。“国际氢能谷”首期规划面积1.55平方公里,依托临港新片区的开放优势和制度优势,现已聚集康明斯、陕汽德创、氢晨科技等30余家氢能产业链上下游企业,形成了包括氢能整车、发动机系统、核心部件、关键材料、高端装备、场景应用、基础设施、检测认证为一体的全产业格局,是国内最具代表性的氢能产业发展的集聚地之一。6月11日碳博会开幕当天,临港集团还发布了包括氢晨科技“H3300燃料电池电堆”在内的“临港集团杯”绿色低碳十大创新技术产品,以及包括氢能中运量T2列车及氢能公交、国际氢能谷氢能产业服务等临港园区十大绿色场景。本次碳博会上,中国船舶展示了此前顺利下水的国内首艘入级中国船级社的氢燃料电池动力船“三峡氢舟1号”的模型。“三峡氢舟1号”采用氢燃料电池和锂电池动力系统,通过加注35MPa压缩氢气,采用氢燃料电池将氢气和氧气的化学能直接转换成电能后为全船提供电能,实现全程零污染排放。船舶为钢铝复合结构,总长49.9米,型宽10.4米、型深3.2米,定员80人。其氢燃料电池额定输出功率500千瓦,最高航速达到每小时28公里;巡航航速20公里每小时状态下,续航里程可达200公里。同时,中国船舶还在碳博会上展示了21万吨氨燃料散货船以及甲醇燃料大型游轮的模型。此外,中国船舶还以沙盘的形式展示了“风光氢热储一体化”领域的产业布局。据介绍,将依托新能源基地,利用可再生能源电解水制氢技术,积极推进“风光氢储”一体化项目,为绿氢与可再生能源融合发展探索经验,切实拓宽新能源应用场景,形成新能源就地消纳优势。作为全球航运物流业绿色转型先行者,马士基通过到2040年实现净零排放的路线图展示了其在碳中和及端到端业务发展方面的情况及规划。马士基努力实现端到端供应链脱碳,积极推动集装箱船队使用绿色甲醇替换传统燃料。其率先提出了建造甲醇双燃料船舶的计划,截至目前共订造了19艘碳中和甲醇集装箱船舶。其中1艘为支线船舶,是全球首艘绿色甲醇为燃料的集装箱船舶,2023年投入运营;另外18艘设计运力为16,000-17,000 TEU的大型远洋船舶,将于2024至2025年陆续投入运营。本次碳博会以海量的技术成果展示、顶尖科学家的思想碰撞,促进经济社会发展绿色低碳转型。这其中,发展氢能产业是助力能源系统绿色低碳转型的重要支撑。氢能,未来可期。

文章来源中国氢能联盟研究院及网络等公开渠道

责编 | 卢常佳 编辑 | 王策

转载请注明出处