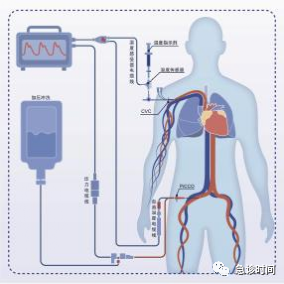

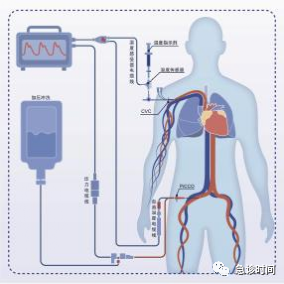

脉搏指示连续心输出量(pulse indicator continuous cardiac output,PiCCO)监测技术被广泛应用在感染性休克 [1]、急性呼吸窘迫综合征 (acute respiratory distress syndrome, ARDS)[2-3]、严重烧伤 [4]、器官移植 [5]、心脏手术 [6] 等患者的血流动力学管理,指导临床决策。其测量的准确性受到测量通路、定标时间间隔、临床治疗等因素影响 [7],且医护人员对 PiCCO 监测技术相关知识及操作技能匮乏 [8-9],故目前临床实践间差异较大,然而,目前尚无 PiCCO 监测技术操作管理相关指南及规范标准。为促进 PiCCO 监测技术在临床使用的规范性,特邀多中心重症医学及护理学专家组成专家组,围绕 PiCCO 监测技术这一关键问题,结合国内外最新研究进展和现有标准、规范及指南,通过函询、线上/线下专家讨论会等方式,经过反复讨论、修改,达成共识。本共识采用澳大利亚 JBI 循证卫生保健中心证据分级系统 (2014 版 )[10] 对纳入的证据进行等级划分; 综合考虑FAME原则(证据的有效性、可行性、适宜性和临床意义)、JBI 推荐强度分级原则(考虑利弊平衡、证据质量、患者价值观和意愿,以及成本等综合因素)及专家组意见来确定推荐等级。围绕 12 个核心临床问题共形成 26 条共识意见。1 PiCCO 监测技术的适应证与禁忌证有哪些?

相对于中心静脉压 (central venous pressure,CVP) 和肺动脉楔压,PiCCO 监测技术所获取的全心舒张末容积 (global end-diastolic volume,GEDV) 和胸腔内血容量 (intrathoracic blood volume,ITBV) 作为心脏前负荷容积指标,受呼吸和心脏功能影响较小 [11-12]。而基于心肺交互关系的前负荷动态指标每博变异度 (stroke volume variety,SVV) 及脉压变异(pulse pressure variability, PPV)较 CVP、GEDV 等静态前负荷指标能更好地预测容量反应性 [8]。PiCCO 监测技术可提供反映心脏收缩力的参数,如经肺热稀释技术所测得的间歇的心功能指数(cardiac function index,CFI) 和全心射血分数 (global eject fraction,GEF) 以及脉搏轮廓波形分析技术所获得的连续心脏指数(pulse contour cardiac index,PCCI) 及左心室收缩力 (dpmx)。无论是在动物实验还是临床试验中,CFI 和 GEF 的绝对值与超声心动图测量的左心室射血分数间均存在良好的相关性 [13-16],其变化趋势也保持一致 [13-14, 17],尤其是在给予正性肌力药物后的变化 [14, 17]。PiCCO 监测技术还可提供反映血管张力的指标,如体循环阻力指数(systemic vascular resistance index,SVRI) 及动态动脉弹性评估(dynamic arterial elastance,Eadyn=PPV/SVV),结合前负荷、心功能可帮助确定休克的类型和最佳治疗方案。相对于 SVRI,Eadyn 能更好地体现体循环血管对于血管活性药物及容量的反应 [18-19],用以指导血管活性药物的使用及安全撤离 [20-22]。此外,血管外肺水指数 (extravascular lung water index,EVLWI)>10 mL/kg 是危重患者 (多数为脓毒症) 普遍的肺水肿诊断标准,而且血管外肺水 (extravascular lung water,EVLW)与危重患者预后显著相关 [23]。研究显示脓毒症患者的 EVLWI明显高于普通外科手术患者,提示 EVLWI 值在不同疾病中存在异质性 [24],联合应用肺血管通透性指数 (pulmonary vascular

permeability index,PVPI)、EVLWI 和 ITBV 等参数,有助于预测肺水肿发生的风险和类型的判断 [25]。推荐意见 1: 适应证: 适用于需要进行容量状态、心功能、血管张力、血管外肺水评估等血流动力学监测的重症患者。(证据等级: Level 5,推荐级别: 强推荐)

推荐意见 2: 禁忌证: 穿刺部位存在严重的外周血管疾病或解剖结构改变、局部皮肤软组织感染; 严重凝血功能障碍。(证据等级: Level 5,推荐级别: 强推荐)

2 PiCCO 动脉置管操作管理

2.1 置管部位选择

置管部位首选股动脉,其尖端大致位于髂总动脉,受外界环境影响小,能更精准的反映温度变化。成人也可选用腋动脉、肱动脉; 如果通过桡动脉进行置管,则需要 50

cm 长的专用导管使其尖端达到锁骨下动脉,置管难度增加,且一旦导管脱出 > 5 cm 将导致经肺热稀释测量不准确 [26],因此不建议常规使用。推荐意见 3: 首选股动脉作为热稀释导管的留置血管,还可选用腋动脉、肱动脉,不推荐常规使用桡动脉置管。(证据等级: Level 5,推荐级别: 强推荐)

2.2 置管操作

操作流程: 解释说明、知情同意→物品准备→超声评估 (可选择) →体位摆放→备皮→消毒→铺无菌洞巾→局部麻醉 →导管置入→连接换能器冲洗管路→确认波形→导管固定。注意事项 :

(1)超声血管评估及穿刺引导:

超声不仅可以评估目标血管的解剖结构、管径、血流、有无血栓等情况,还可实时观察进针过程 [27],帮助早期发现导管移位及与操作相关的并发症(气胸、局部血肿等)[28]。一项关于超声引导下的动脉导管置入 Meta 分析 [29](19 项 RCT; 3229 例患者)显示: 与传统触诊技术相比,使用超声引导可提高首次穿刺成功率,减少穿刺次数,缩短穿刺成功时间,且血肿发生风险降低。在腋动脉导管置入过程中,超声引导可以防止对臂丛神经等周围结构的伤害 [30]。推荐意见 4: 推荐在置管时采用超声引导。(证据等级: Level 1,推荐级别: 强推荐)

(2)无菌操作:

为减少感染性并发症,所有动静脉置管操作(包括急诊操作)均应采取无菌技术。隔离防护: 在进行动脉导管穿刺时,需标准七步洗手法洗手,穿戴无菌隔离衣、手套、外科口罩和帽子,放置无菌手术洞巾完全覆盖患者,用无菌材料包裹超声探头,并使用无菌导电糊 [31-32],可加用护目镜,以尽可能降低血液喷溅引发疾病传播的风险 [31]。皮肤消毒: 一项纳入 2 546 例重症患者的多中心 RCT 研究显示,与 5% 聚维酮碘乙醇相比,2% 氯己定乙醇在预防导管相关感染方面更有优势,但在严重皮肤不良反应发生方面略高 [33]。一项比较不同种类及浓度皮肤消毒剂效果的 Meta 分析 [34] 显示: 1% 氯己定乙醇溶液更能降低导管相关血流感染(catheter related bloodstream infection, CRBSI) 的发生风险,其次为 0.5% 氯己定乙醇、2% 氯己定和 10% 聚维酮碘溶液。目前在临床实践中使用的氯己定乙醇溶液浓度较多,但是在减少 CRBSI 方面的最佳浓度仍需进一步研究。备皮: 一项关于外科手术术前消毒的网状 Meta 分析(19 项 RCT)[35] 显示,与剃毛刀备皮相比,术前用剪刀、化学脱毛或不脱毛的患者手术部位感染明显减少 (RR 0.55,95%CI 0.38~0.79; RR 0.60,95%CI 0.36~0.97; RR 0.56, 95%CI 0.34~0.96)。推荐意见 5: 置管操作均应使用无菌技术。可剪掉置管部位的毛发进行备皮,而不要用剃毛刀。推荐使用氯己定乙醇溶液消毒皮肤。(证据等级: Level 1,推荐级别: 强推荐)

3 PiCCO 监测技术具体操作流程

推荐意见 6: PiCCO 监测需按照标准操作流程进行。(证据等级: Level 5,推荐级别: 强推荐)

步骤一: 评估动静脉通路通畅情况。检查信号稳定性及中心静脉压力、动脉压力波形,进行方波试验。

步骤二: 将动、静脉通路上的换能器均置于右心房水平(腋中线第四肋间)进行压力调零。

步骤三: 测量中心静脉压,如果不使用连续测量,手动输入中心静脉压。并输入患者实际身高、体重。

步骤四: 暂停经中心静脉导管输注的大量液体(输注速度> 300 mL/h)至少 30 s。待患者血液温度的基线稳定后经中心静脉导管主腔快速(5 s 内)稳定注射温度指示剂。10 min 内至少重复 3 次,取其平均值。

步骤五: 记录相关参数。PiCCO 监测技术操作见图 1。

注意事项: (1)严格无菌操作。(2)注意各导联线及电缆线连接正确。选择中心静脉导管主腔连接温度感受器,为减少温度指示剂在体外的温度改变,最多只使用一个三通,并尽量不使用延长管。(3)进行经肺热稀释测量时,温度指示剂通常选用生理盐水,温度应当低于患者的血温 12°C以上,可选择冰生理盐水(< 8°C)或室温生理盐水(< 24°C),患者体温过低或者环境温度过高时不宜用室温 液体注射。注射量建议成人为 15 mL 低于 8°C的冰生理盐水,婴儿、儿童、超重患者依据不同 PiCCO 厂家操作说明。综合考虑患者体重、指示剂温度及血管外肺水情况,应保证温度指示剂在测量点引起的最大温度下降值(ΔT)大于 0.15°C。(4)在注射温度指示剂的过程中,操作者应避免将整个注射器握在手中,以免手温影响测量的准确性。(5)热稀释测量的结果与最近 10 min 内间断测量的平均值相差 15% 以上时,应重新测量。

4 PiCCO 监测校准时间间隔

脉搏轮廓分析法通过专有算法从动脉压力波形的几何特性估算每搏输出量,进行实时监测 [36],但准确性会随着时间的变化而下降 [37-40]。PiCCO 通过执行经肺热稀释技术来校准脉搏轮廓分析参数,减少两者间的误差,使得两项技术测得的心输出量(cardiac output,CO)取得一致。关于校准时机及时间间隔目前尚存在争议。Godje 等 [41]报道了在 8~44 h 无校准期间脉搏轮廓分析的结果是可以接受的,但并未报道不同校准间隔子集的偏差和百分误差。Gruenewald 等 [42] 的研究发现脉搏轮廓分析与经肺热稀释测量结果的一致性维持在校准后 2~24 h 不等。在心脏前负荷和血管张力无明显变化的蛛网膜下腔出血患者中,重新校准间隔长达 24 h 的情况下脉搏轮廓分析所测得的心输出量(COpc)准确性未发生显著下降 [43]。然而,Hamzaoui 等 [44]研究显示,仅在热稀释校准后的第 1 小时内,脉搏轮廓分析所测的心指数(Cardiac index,CI)(CIpc)与经肺热稀释所测得的 CI(CItd)误差百分比低于 30%,但在 6 h 的校准间隔内,其误差高达 37%。Boyle 等 [45] 研究显示,仅在热稀释校准后的前 2 h 内,CIpc 绝对校准量< 15%。频繁重复热稀释测量可能会导致液体负荷并影响血流动力学本身。当需要更准确地解释血液动力学状况时,应及时进行脉搏轮廓分析的校准。作为最低限度的共识,大多数制造

商建议至少 8 h 需重新校准; 对于血流动力学不稳定的患者,适当增加校准次数; 当体循环阻力(systemic vascular

resistance,SVR)上下波动大于 20% 应重新校正。当出现一些临床变化,如腹内压增加 [46]、出血 [47]、容量复苏 [46]、建立体外循环 [48] 等均与 CIpc/COpc 的准确性降低有关。ICU 患者群体中,治疗和生理随时可能发生显著变化,因此,基于较短的时间间隔、患者状况及治疗变化的认识进行校准可能更为合适。推荐意见 7: 建议至少每 8 h 进行一次经肺热稀释法校准。当血流动力学不稳定时,可适当增加校准频率。对于大量失血失液、液体复苏或循环突然变化等情况,需重新进行校准。(证据等级: Level 5,推荐级别: 强推荐)

5 CVC 置管部位对 PiCCO 监测结果的影响?

为准确评估容量,应尽量缩短温度指示剂进入右心房前经过的路径而造成热量损失,因此中心静脉导管(central

venous catheter,CVC)置管开口应位于上腔静脉内,颈内静脉或锁骨下静脉是首选的穿刺静脉。当锁骨下静脉误入同侧颈内静脉时,PiCCO 测量结果发生严重偏倚,表现为 CI,GEDVI 和 EVLWI 显著高估 [49]。当高度怀疑导管移位时,应及时进行 X 线平片或超声检查。由于烧伤创面等原因不能进行颈内/锁骨下静脉置管时,可通过股静脉留置 CVC,

该部位置管可导致热稀释时间延长,参与热稀释测量的液体量增加,所测量的 CI、GEDVI、EVLWI 等结果偏高 [50]。已有 PiCCO 制造商在监测界面上设置了不同静脉置管部位选项,进行 GEDVI 的自动校正 [51]。当热稀释导管和 CVC 位于同一侧腹股沟时,股动脉前端的热敏电阻可感受到同侧股静脉注射冷盐水时的局部温度变化,造成热稀释曲线异常,数据不准确 [52-53]。推荐意见 8: 首选锁骨下静脉或颈内静脉作为温度指示剂的注射通道。当股静脉作为温度指示剂注射通道时,需在仪器中(若可选)选择相应的中心静脉置管选项。(证据等级: Level 5,推荐级别: 强推荐)

推荐意见 9: 不推荐将 PiCCO 动脉导管和 CVC 置于同一侧腹股沟。(证据等级 :Level 5,推荐级别 :强推荐)

推荐意见 10: 当导管发生移位时,会对 PiCCO 测量值产生影响,因此应先通过 X 线平片或超声确认静脉导管头端位置。(证据等级: Level 3,推荐级别: 强推荐)

经外周放置的中心静脉导管(peripherally inserted central

catheter,PICC)作为危重患者常用的静脉通路之一,置管难度及操作风险均低于 CVC。有相关研究证实经 PICC、CVC测量的 CVP 值具有较高的一致性 [54]。在紧急情况下可选用经 PICC 测量 CVP[55]。关于 PICC 导管是否可以进行经肺热稀释测量一直存在争议。D'Arrigo 等 [56] 一项诊断性研究显示:

经 PICC(单腔 4 Fr/双腔 5 Fr)进行经肺热稀释测量可导致 CI、GEDVI、EVLWI 和心搏量指数(stroke volume index,SVI)的显著高估,特别是使用双腔 5 Fr PICC 时更为明显。该团队后期研究进一步比较了使用单腔 5Fr PICC、三腔 6 Fr

PICC 与 CVC 三种方法行经肺热稀释测量,结果发现其误差可以忽略不计 [57],提示这两种 PICC 导管均可以用于 PiCCO监测。当患者不宜放置 CVC 时,可考虑使用单腔 5Fr PICC作为温度指示剂通道进行经肺热稀释测量。若需要多腔输液

时,可考虑三腔 6 Fr PICC 导管。推荐意见 11: 由于存在高估测量值的风险,单腔 4Fr 或双腔 5Fr 的 PICC 不适宜用于 PiCCO 监测,但单腔 5 Fr 或三腔 Fr 的 PICC 可使用。(证据等级: Level 3, 推荐级别: 弱推荐)

6 机械通气对 PiCCO 监测结果的影响?

SVV 及 PPV 可指示患者所处的 Frank-Starling 心功能曲线上的位置,用以判断容量反应性 [58-59]。但这两项技术仅在窦性心律、潮气量≥ 8 mL/kg 且无自主呼吸的机械通气患者中具有较高的准确性 [60]。当机械通气患者的潮气量≤ 6 mL/

kg 时,机械通气诱发的左心室前负荷周期性变化不明显,此时这两项指标的预测敏感性低 [61]。此外,动物实验结果提示,腹腔内高压不影响 PPV 测定的准确性 [62-63]。呼气末正压 (positive end-expiratory pressure,PEEP) 对EVLW的影响复杂,最终结果尚不明确。一方面,PEEP 可降低 EVLW,其机制可能是 PEEP 挤压某些肺血管,减少了温度指示剂的分布容积; 此外,PEEP 通过减少心输出量,降低肺毛细血管静水压,限制了温度指示剂的肺血管外分布。另一方面,PEEP 也可增加 EVLW,其机制可能是 PEEP 通过改善一些原先膨胀不全的区域,减少了由缺氧性肺血管收缩所造成的温度指示剂到达这些区域的阻碍; PEEP 还增加了 CVP,这可能会阻碍 EVLW 通过淋巴回流,这两个因素均会使温度指示剂在肺血管外的分布增加 [7]。在临床中,很少有探讨这些机制的净效应研究。一项研究显示在 ARDS 人群中,经肺热稀释所测得的 EVLW 和 CT 所测得的肺重量,在一个很宽的 PEEP 范围内(10~20 cmH2O)两者都有很强的相关性 [64],这说明PEEP 对 EVLW 的最终影响似乎不大。推荐意见 12: SVV 和 PPV 仅在无自主呼吸、潮气量≥ 8 mL/kg 且无心律失常患者中才可准确预测其液体反应性。PEEP 对 EVLW 的影响尚不明确。(证据等级: Level 5,

推荐级别: 强推荐)

7 俯卧位时对 PiCCO 监测结果的影响?

目前俯卧位研究主要集中在 ARDS 或急性肺损伤(acute

lung injury, ALI)患者,其能够避免机械通气相关肺损伤,提高氧合能力,改善肺循环,降低右心室后负荷,改善血流动力学 [65]。少量临床研究探讨了俯卧位对这些患者 PiCCO 测量结果的影响。Jozwiak 等 [66] 发现 ARDS 患者俯卧位时,GEDVI 和 CI 增加,可能与中重度 ARDS 患者俯卧位后肺血管阻力有所下降相关。另一项纳入了 107 例 ARDS 患者行 197 次俯卧位治疗的观察性研究 [67] 显示: 18%~32% 的俯卧位治疗可使患者的 CI 和 GEDVI 增加,但在恢复仰卧位后是可逆的,作者推测俯卧位增加 CI 的机制在于增加了左心室前负荷。然而,关于俯卧位状态下 EVLW 变化趋势的研究结果不一,尚需更多的临床研究证实。Brücken 等 [68] 对 16 例接受改良俯卧位(135°)的 ARDS/ALI 患者进行经肺热稀释测量发现,EVLWI 和 GEDVI 在俯卧位期间保持升高趋势,恢复仰卧位后回落至基线水平。然而,McAuley等 [69] 证明了俯卧位对 EVLWI 的积极作用,即EVLWI在俯卧位开始时一过性升高,之后会出现显著下降。De

Rosa 等 [70] 也发现在 7 例无心脏和肺合并症的机械通气新型冠状病毒肺炎患者中出现同样的效果,俯卧位 18 h 后EVLWI 显著降低。推荐意见 13: ARDS 患者采取俯卧位时,部分患者会出现 GEDVI 和 CI 增加,而 EVLW 的变化趋势尚不明确。(证据等级: Level 3,推荐级别: 弱推荐)

8 肾脏替代疗法 (renal replacement

therapy,RRT) 对 PiCCO 监测结果的影响?

当透析导管位于温度指示剂经过的路径时(如中心静脉导管位于股静脉,透析导管位于上腔静脉),会使部分温度指示剂随透析导管进入体外循环,从而造成温度指示剂的损失。若推注温度指示剂的中心静脉导管与透析导管距离较近(如中心静脉导管和血透导管同时穿刺在上腔或下腔),推注的温度指示剂可能会被透析导管直接抽吸进入体外循环,造成更大量的温度指示剂损失,影响 PiCCO 监测

的准确性。然而,部分临床研究却表明,透析导管的位置并不影响经肺热稀释技术的测量结果 [71-73]。可能与 CO 相比,体外回路中的血流量有限,即使存在温度指示剂流失,这种损失也较小。有研究表明血流量与 CO 的比率< 0.5 似乎不会影响热稀释技术的准确性 [74],这也解释了这些研究的结果 [71-73],因为其血流量与 CO 的比率分别为 0.03[71]、0.01~0.02[72]、0.04~0.06[73],均小于 0.5。推荐意见 14: RRT 透析导管位置对 PiCCO 的测量结果影响较小,但不建议将 PiCCO 动脉导管和 RRT 透析导管置于同一侧腹股沟。(证据等级: Level 3,推荐级别: 强推荐)

RRT 时大量的室温置换液进入体内,开启与关闭的瞬间可造成血温的波动。在 Geith 等 [71] 的研究中,采用持续缓慢低效透析(sustained low efficiency dialysis, SLED)模式,其冷的液体交换量更高(SLED 中的透析液速度为 9 L/h,连续静脉-静脉血液滤过为 2 L/h),会造成更显著的温度变化。因此中断 RRT 或者中断后再运行的瞬间可引起温度基线变化,从而对热稀释测量产生影响,诸多临床研究 [71, 75-78] 建议不要在中断或再启动 RRT 时进行热稀释,应该在血温达到稳态时再进行测量。推荐意见 15: RRT 运行时对 PiCCO 的测量结果影响较小,但是不宜在 RRT 启动、中断或停止即刻进行热稀释测量,应等待血温稳定后再进行。(证据等级: Level 3,推荐级别: 强推荐)

血泵速度加大,体外血流量以及血泵所产生的血液湍流随之增大,温度指示剂在体外的损失就越大,从而低估 CO,高估 EVLW。然而 Geith 等 [71] 的研究认为血流速度在150~260 mL/min 时对 PiCCO 测量无影响。当血泵速度达到350 mL/min 时,也未发现其对 PiCCO 测量值产生显著影响 [73]。推测与 CO 相比,体外回路中的血流量有限,所造成的温度指示剂损失不至于引起测量结果的显著变化。推荐意见 16: RRT 运行时血泵速度对 PiCCO 的测量结果影响较小。(证据等级:Level 3,推荐级别: 弱推荐)

9 体外膜式氧合(extracorporeal

mmbrane oygenation,ECMO) 对

PiCCO 监测结果的影响?

越来越多的证据表明,根据 CO 优化体外血流对于有效的 ECMO 治疗至关重要 [79]。这就需要在进行 ECMO 治疗之前和治疗期间监测 CO。然而,在 ECMO 运行期间进行 CO 测定时,温度指示剂可能流失到高流量的体外循环中。研究表明,经肺热稀释技术在低流量(80~350 mL/min)体外器官支持(如 RRT)期间是可行的 [71-73, 75]。因为与 CO 相

比,体外回路中的血流量有限,造成的温度指示剂流失也较小。Redwan 等 [80] 研究显示,低流量(0.5~1.5 L/min)VV-

ECMO 不影响经肺热稀释技术进行血流动力学监测。Herner等 [81] 研究显示,在 VV-ECMO(流量约 3 L/min)启动后,GEDVI 和 EVLWI 均高于启动前 ;股静脉 CVC 离 ECMO 引流导管的距离较颈静脉 CVC 更近,推注温度指示剂时热量损失更为明显,由此所造成的 GEDVI 和 EVLWI 增量更为明显; 治疗期间对于脉搏轮廓分析技术所得参数 (收缩压和舒张压,SVV 和 PPV) 及 CI 不受 ECMO 运行的影响。Loosen等 [82] 对 7 名行 VV-ECMO 治疗的患者分别在不同血流量(6

L/min、4 L /min 、2 L/min)及撤除 ECMO 后进行经肺热稀释测量发现 :GEDVI 、CO 不受 ECMO 血流量的显著影响;

与撤除 ECMO 相比,当血流量为 6 L/min 时 EVLWI 显著增加 (P= 0.003 5)。其研究团队 [83] 发表的另一项包含 20 名行VV-ECMO 治疗的患者在不同血流量(6 L/min、4 L /min 、2

L/min)下经肺热稀释测量显示: 增加 ECMO 血流量会改变热稀释曲线,导致 EVLWI 增加,GEDVI、ITBVI 降低。因此,在高流量体外循环时,EVLWI 有增加趋势,而反映容量指标的 ITBV 或 GEDV 的变化趋势仍未确定。经肺热稀释技术不适合用于 VA-ECMO,因为大量温度指示剂会进入 ECMO 回路中,由于水箱的加温作用而产生不准确的计算。目前缺乏 VA-ECMO 治疗期间 PiCCO 监测的数据支持。推荐意见 17: 低流量(< 1.5 L/min)VV-ECMO 治疗不影响经肺热稀释技术获得的血流动力学参数。随着体外血流量的增加,经肺热稀释技术测得的 EVLW 有增加趋势,而反映容量指标的 ITBV 或 GEDV 的变化趋势仍不明确。(证据等级: Level 3,推荐级别: 弱推荐)

10 主动脉内球囊反搏(intra-aortic

balloon pumping,IABP)对 PiCCO 监测结果的影响?

使用 IABP 会导致监测到的动脉脉搏波形发生巨大变化、以致无法识别,造成脉搏轮廓分析法无法测量; 而经肺热稀释法测量注射温度指示剂后,到达动脉导管尖端的血液温度改变的程度不受影响。在动物实验中,无论使用或不使用 IABP,采用 PiCCO 测定与传统的肺动脉热稀释测定方法表现出良好的一致性 [84]。推荐意见 18: 接受主动脉内球囊反搏治疗的患者,无法使用动脉脉搏轮廓分析技术进行监测,但仍可使用经肺热稀释技术。(证据等级: Level 5,推荐级别: 弱推荐)

11 特定疾病对 PiCCO 监测结果的影响?

在临床实践中应警惕一些疾病状态对 GEDV 和 EVLW 测量的影响。如主动脉瘤的患者中,如果使用股动脉导管,由于动脉瘤本身的体积,GEDV 会被高估,此时建议使用肱动脉或腋动脉 PiCCO 导管置管 [85]。瓣膜功能不全,尤其是主动脉瓣功能不全的患者,可引起热稀释注射液反流,延长温度指示剂传递时间,或者干扰热稀释曲线 [86]。当患者存在大量胸腔积液时,温度指示剂也将扩散至胸水中,造成 EVLW 被高估 [87]。然而,一项回顾性研究发现,去除胸腔积液反而会增加 EVLW,这可能是因为减轻了胸腔积液周围的肺不张 [88]。在肺栓塞患者中,由于肺血管阻塞,温度指示剂在肺内分布减少,造成 EVLW 被低估,在此情况下,CO 和 GEDV 的测量仍然是正确的 [89]。对于肺叶切除或单肺通气时也会造成 EVLW 测量不准确 [90-91]。推荐意见 19: 应注意特定疾病对 PiCCO 监测结果的影响。(证据等级 :Level 5,推荐级别: 强推荐)

12 PiCCO 监测期间需要进行哪些维护?

12.1 评估

PiCCO 监测技术中所使用的动静脉导管在使用前要进行详细的评估,包括患者病情、穿刺局部皮肤状况、导管功能及留置必要性等方面。有效的评估是维护导管的前提,也是导管留置期间患者治疗安全的保障 [92]。推荐意见 20: 每日评估导管留置必要性、敷料/固定装置的完整性及皮肤损伤的潜在风险。(证据等级:Level 5, 推荐级别: 强推荐)

12.2 消毒液的选择

使用符合国家相关规定的皮肤消毒剂进行日常维护管理 [93]。多项研究显示 :与其他消毒剂相比,不同浓度的氯己定乙醇能显著减少细菌定植或导管相关性感染,但在减少 CRBSI 方面尚未达成一致 [33, 94-95]。一项比较不同种类及 浓度皮肤消毒剂效果的网状 Meta 分析 [34] 显示: 1% 氯己定乙醇溶液更能降低 CRBSI 的发生风险,其次为 0.5% 氯己定乙醇、2% 氯己定和 10% 聚维酮碘溶液。国外部分权威的感染相关指南推荐皮肤消毒时选用> 0.5% 氯己定乙醇 [31]、2% 氯己定乙醇 [96],但在其更新版本中未进行审查与更新。美国输液护理学会发布的 2021 年第 8 版《输液治疗实践标准》强调消毒时首选氯己定乙醇,若有禁忌,可选择聚维酮碘、70% 酒精或氯己定溶液。应自然待干,避免擦拭、扇动或吹干皮肤 [97]。我国国家卫生健康委发布的

《血管导管相关感染预防与控制指南》(2021 年版)[98] 建议采用含氯己定乙醇浓度 >0.5% 的消毒液进行皮肤局部消毒。目前在临床实践中使用的氯己定乙醇溶液浓度较多,但是在减少 CRBSI 方面的最佳浓度仍需进一步研究。对于皮肤完整性受损的患者,2019 年中国《临床静脉导管维护操作专家共识》建议可先用生理盐水清洗,再用聚维酮碘消毒 [99]。推荐意见 21: 选用氯己定乙醇溶液进行皮肤消毒。若对其不耐受,可选择聚维酮碘、70% 酒精或氯己定溶液。皮肤完整性受损的患者,先使用无菌生理盐水清洗,再使用聚维酮碘溶液消毒。(证据等级: Level 1,推荐级别: 强推荐)

12.3 敷料选择及更换时间

敷料应选择无菌透明、透气性好的敷料,方便评估导管穿刺部位。若穿刺部位存在出血、渗出或患者大量出汗时,可使用无菌纱布覆盖 [98]。对黏胶过敏、皮肤病变及皮肤完整性受损的患者,可选用无菌纱布敷料,必要时选择水胶体等具备治疗效果的敷料 [99]。一项连续 11 年的真实世界研究 [100] 显示: ICU患者使用氯己定抗菌敷料可显著降低 CRBSI。目前氯己定抗菌敷料,已被美国疾病预防和控制中心(CDC)(2017)[101]、美国输液护士协会(INS)(2021)[97]、英国 NHS/NICE(2019)[102]、

美国医疗保健流行病学会(SHEA)(2022)[103] 等权威协会推荐。但对于皮肤脆弱或有复杂皮肤病者,建议谨慎使用氯己定敷料,需监测敷料部位有无红斑和皮炎 [97]。敷料更换时间应根据敷料的种类及固定装置更换的频率确定,使用任何敷料都必须保持清洁、干燥、完整及穿刺处无菌状态。临床相关指南 [97-98] 建议常规更换: 无菌透明敷料至少每周更换 1 次,无菌纱布敷料至少 2 d 更换 1 次,极度危重或烧伤等特殊情况患者非常规更换。如果发现穿刺口渗出、分泌物多或敷料松动、卷边,也需要增加敷料更换的频率 [104-106]。但是,过度频繁的更换敷料可能会增加医用黏胶剂相关性皮肤损伤等发生风险,破坏皮肤完整性,增加局部感染 [106-107]。推荐意见 22: 应使用无菌透明敷料覆盖穿刺点。如患者出汗较多、穿刺点渗血渗液时可用无菌纱布覆盖。对于高风险非隧道式置管患者,可使用氯己定敷料。(证据等级: Level 5,推荐级别: 强推荐)

推荐意见 23: 无菌透明敷料至少 1 次/周,无菌纱布敷料至少 1 次/2 d 进行更换。若穿刺部位发生渗液、渗血或敷料出现卷边、松动、污染及完整性受损时,应及时更换。(证据等级: Level 5,推荐级别: 强推荐)

12.4 动脉导管与附加装置更换时间

每天观察患者导管穿刺点及全身有无感染征象。当患者出现穿刺部位炎症或全身感染表现,怀疑发生 CRBSI 时,建议综合评估是否拔管 [98]。压力传感器及系统内其他组件(包括相关管路,持续冲洗装置和冲洗溶液)应当每 96 h 更换一次。冲管过程中遇有阻力或回抽无回血,应确定原因,避免暴力冲管 [97]。冲洗液(生理盐水、含肝素钠溶液等)选择需综合考虑患者因素、预留导管时间及导管阻塞风险等 [108-109]。推荐意见 24: 若无感染征象或导管功能障碍,导管不宜常规更换。压力传感器及系统内其他组件在严格无菌操作下每 96 h 更换一次。(证据等级: Level 5,推荐级别: 强推荐)

12.5 并发症监测与预防

与普通外周动脉导管相似,PiCCO 动脉导管有临床意义的并发症较少。一项来自 6 个国家 14 个 ICU 的多中心

数据 [110] 显示: 514 根 PiCCO 导管中出现局部小血肿(4.5%)、渗液(3.3%)、穿刺部位炎症(2%)、导管相关感染(0.78%)、

缺血(0.4%)、脉搏减弱(0.4%)、股动脉血栓(0.2%)等并发症。尽管相关并发症发生率低,但穿刺部位细菌定植或感染仍是临床上值得关注的问题。因各项研究对感染的定义不同,所以总体感染率很难估计。另一项汇总了 49 项研究、近 31 000 根动脉导管的 Meta 分析 [111] 发现动脉 CRBSI 为 3.4/1 000 根导管、0.96/1 000 导管日;与桡动脉置管相比,股动脉导管感染风险显著增加 (RR1.93, 95% CI为 1.32~2.84)。然而,2020 年一项比较了 2 256 根股动脉导管

与 4 117 根桡动脉导管的研究发现两组的 CRBSI 相近 (0.4% vs.0.5%),但股动脉导管组的细菌定植率较高 (8.6% vs. 6.4%)[112]。遵循无菌操作、超声引导下置管可减少相关并发症发生。此外,需观察置管侧肢体的血运状态,定期监测远端脉搏,

尽早发现血栓形成,可表现为远端脉搏减弱、动脉血压波形衰减或消失、指/趾发绀甚至坏疽 [27]。推荐意见 25: 监测期间,及时识别导管相关血流感染。观察穿刺侧肢体温度、颜色及远端动脉搏动情况,及时识别栓塞风险。(证据等级: Level 5,推荐级别: 强推荐)

12.6 导管内采血

留置的 PiCCO 动脉导管可满足危重患者频繁采集血样本的需求。2023 年一项多中心前瞻性研究 [113] 发现: 从动脉导管采集血培养与从静脉穿刺采集血培养的污染率,对血流感染判断的敏感性、特异性、阳性预测值和阴性预测值均相似。提示在紧急情况下动脉导管抽取血培养可替代静脉穿刺采血。然而,导管内采血不当不仅会降低血标本

质量,影响检测结果,干扰临床决策; 还会增加导管感染及堵塞风险 [114]。在采血过程中,需遵循严格的无菌技术和标准的血管内导管护理。为了避免样本中含有肝素或生理盐水,在采集血标本时,会浪费一定的血量,频繁的抽血会造成医源性失血过多。使用闭环式导管系统可减少医源性失血、腔内污染和 CRBSI[97]。推荐意见 26: 建议使用闭环系统从导管内采血,采血前后严格无菌操作。在疑似血流感染的危重患者中,动脉导管抽取血培养可替代静脉穿刺采血。(证据等级: Level 5,推荐级别: 强推荐)

PiCCO 监测技术因具有微创性、可动态连续测量、灵敏精确度高、数据全面、操作简单、并发症较少等诸多优点,近年来被广泛用于重症患者血流动力学监测。PiCCO 监测技术得出的一系列重要临床参数可为临床决策提供客观的数据参考,而规范操作是保证监测数值准确的基础,医护人员需熟练掌握 PiCCO 操作步骤及相关注意事项。本共识考虑了现有的国内外文献、最佳证据和临床经验,专家组从 PiCCO 监测的适应证/禁忌证、置管操作、测量流程、数据准确性的影响因素及监测期间的维护等具体核心问题进行了总结,旨在提高医疗质量、加强团队协作,为患者提供更精准、专业、科学的服务。

PiCCO 监测技术操作管理共识专家组. PiCCO 监测技术操作管理专家共识[J]. 中华急诊医学杂志, 2023,32(6): 724-735.