用文字向世界讲述曾随历史

随州六件“国宝”级文物亮相

“丹甲青文——中国汉字文物精华展”

文字的诞生是中华民族文明的肇启

作为世界上迄今为止持续使用时间最长的文字,汉字凝聚了中国人千年来生生不息的智慧与创造力。

5月26日,“丹甲青文——中国汉字文物精华展”在上海市奉贤区博物馆开展,出土于随州曾随墓葬的六件“国宝”级文物惊艳亮相,用精美的工艺和珍贵的铭文,诉说着一段令人惊叹的曾随历史。

本次展览展出来自全国10个省市、26家文博单位的文物189件(组),带领观众走进文化、走进历史、走进文字,探寻中华民族文明之基。

随州参展的六件藏品为祖辛鼎、铜罍、曾侯丙方缶、带盖方壶、 镈钟、铜鼎,分别出自叶家山、文峰塔、枣树林墓地。

祖辛鼎

铜罍

曾侯丙方缶

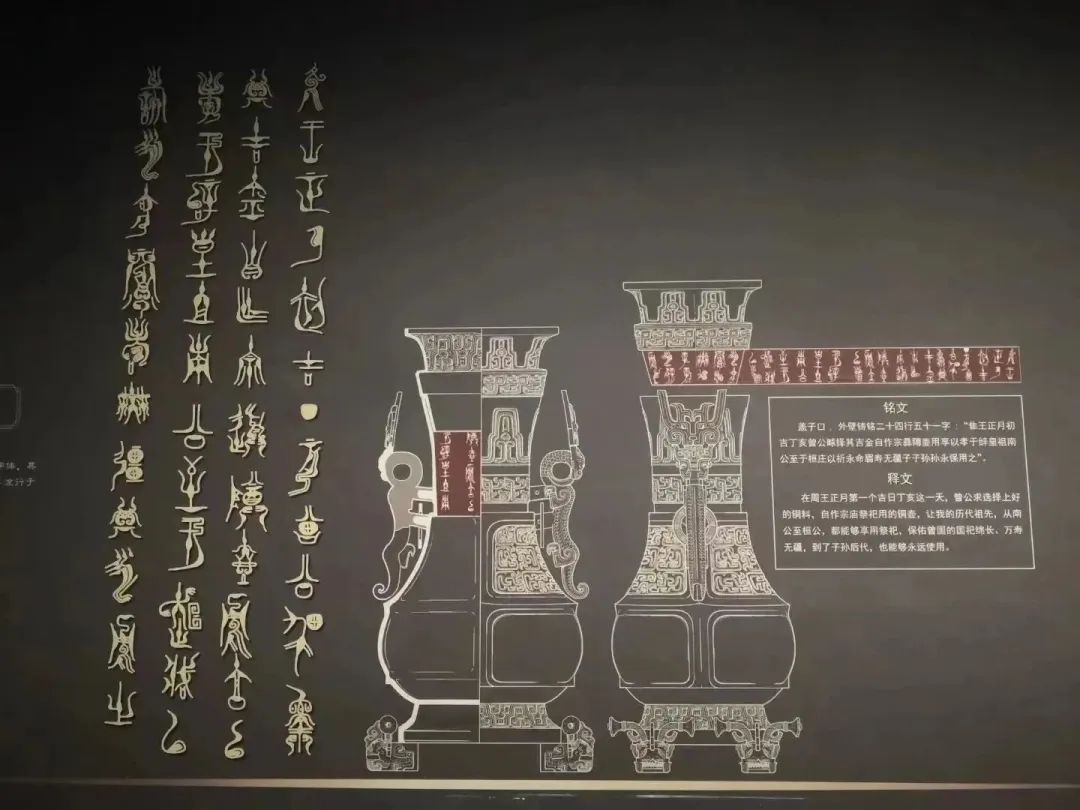

带盖方壶

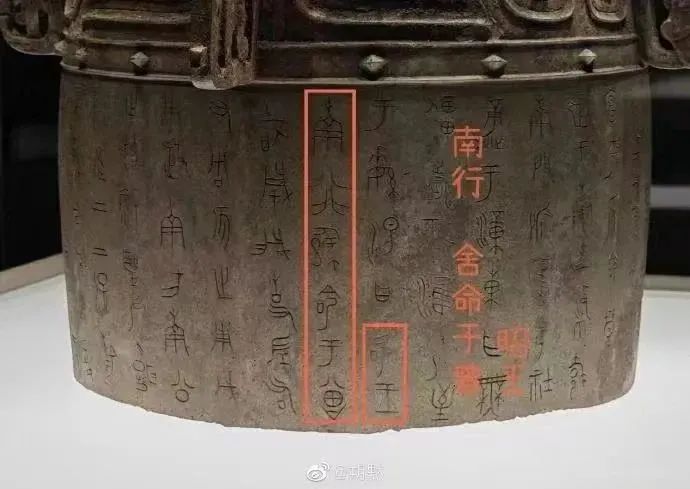

镈钟

铜鼎

随州叶家山西周墓地、文峰塔东周曾国墓地、枣树林春秋曾国贵族墓地分别获评2011年度、2013年度、2019年度“中国十大考古发现”,曾侯墓群被评为中国“百年百大考古发现”。这些墓葬出土文物十分丰富,保存完好,价值重大,特别是金文资料众多,起到“证经补史”的作用。使曾国成为考古学文化序列最完整的周代封国,也弥补了两周时期诸多考古空白。

此次展出中的带盖方壶、镈钟、铜鼎出自枣树林墓地,均为首次赴外省展出。

枣树林墓地发现6000余字铭文,是新世纪考古发现最大的一批春秋时期金文资料,涉及“昭王南征”等历史事件,是一次突破性的发现。

其中带盖方壶的盖口和壶颈内壁共铸有铭文98字,“曾公求择其吉金自作宗彝尊壶,用享以孝于辞皇祖南公至于桓庄”,为丰富曾国世系提供了新的出土文献材料;单件镈钟铭文达226字,为研究周王朝开发南土提供了新材料,铭文中部分古地名为研究周代“金道锡行”等重大学术问题提供了新线索。

此外,铜鼎、铜壶铭文字体为鸟虫篆书写,是目前所见最早的鸟篆体铭文。

随州市博物馆负责人介绍,面对后疫情时代文旅行业复苏大环境,博物馆着力实施“曾随文化走出去”战略,今年以来先后与福建漳州博物馆、安徽安庆博物馆联合举办曾随文化主题展览,下半年将联合四川博物院、江苏吴中博物馆举办专题展览,用曾随文物讲好中国故事。

往期回顾

01

02

03

04

国家一级博物馆

海峡两岸考古教学交流基地

武汉大学历史学院大学生实习实训就业创业基地

中南民族大学文物与博物馆学专业实习基地

武汉音乐学院大学生实习实训基地

湖北省中小学生研学旅行实践教育基地

随州市直机关党员干部教育基地

随州市科普教育基地

随州市中小学生研学旅行基地

扫码关注

随州市博物馆

欢迎您!

— 扫码关注 —

随州市博物馆

欢迎您!

扫码关注

随州市博物馆

欢迎您!