中国共产党的最高学府为什么用这四个字作为校训?

实事求是

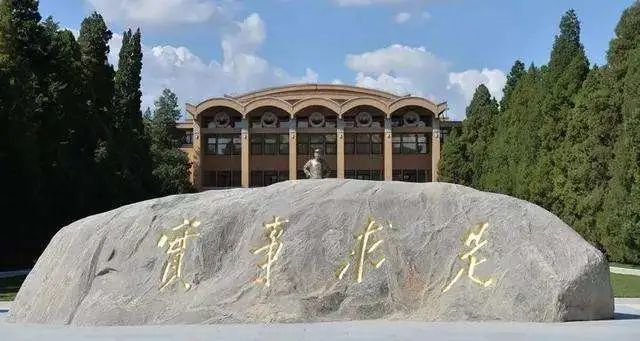

坐落于北京西郊的中共中央党校,被视为中国共产党轮训培训中高级领导干部和优秀中青年干部的最高学府。似乎有些许神秘的这里,是否隐藏着中共的成功“秘笈”?

当人们走进这所“影响中国未来”的学校,视线便会立刻被大门内醒目镌刻在校训石上的四个大字——“实事求是”所吸引。

很多人没有意识到,中国道路的成功密码、中国共产党百年来的坚持,就这样直接地呈现于所有人面前。在一众沉稳、朴素风格的建筑前,时时警示、训诫着一批批学员。

在古语中,“实事求是”一词,最早出自东汉班固编撰的《汉书·河间献王传》,书中用“修学好古,实事求是”称赞河间献王刘德的治学态度。唐代颜师古所作的注,将“实事求是”一词解释为:“务得事实,每求真是也。”意即,研究学问,追求事物的原理,必须掌握充分的事实根据,用事实说话,然后再从事实中找出真实的结论。

中共领导人用中国成语对辩证唯物主义和历史唯物主义世界观和方法论作出了高度概括。“‘实事’就是客观存在着的一切事物,‘是’就是客观事物的内部联系,即规律性,‘求’就是我们去研究。”毛泽东1941年在延安干部会上所作的报告《改造我们的学习》中对实事求是进行了阐释。由此,古老的词语被打上时代的烙印,朴素的智慧成为一代又一代共产党人的共同坚守。

1943年,毛泽东在延安中央党校题写了“实事求是,力戒空谈”八字,“实事求是”自此成为中央党校校训,并在中共历史上占有极其重要的地位。

中国共产党是靠实事求是起家和兴旺发展起来的。新民主主义革命时期,实事求是让中国共产党破除教条主义倾向,推进马克思主义与中国具体实际相结合;改革开放背后,正是“解放思想、实事求是”思想路线推动中国发展经济、改善民生、融入世界;中共十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把实事求是贯穿到治国理政各个方面、各个环节,引领人民,迈向中华民族伟大复兴。

历史清晰地一再印证,什么时候坚持实事求是,中国共产党就能够形成符合客观实际、体现发展规律、顺应人民意愿的正确路线方针政策,中共和人民事业就能够不断取得胜利。

遵义会议是中国共产党历史上生死攸关的转折点,在邓小平看来,会议精神的精髓就是“实事求是”。正是以此为理论武器,一场关于真理标准问题的大讨论,冲破“两个凡是”的思想禁锢,重新确立了中共实事求是、一切从实际出发、理论联系实际的思想路线。

在庆祝改革开放40周年大会上的讲话中,中共中央总书记习近平指出,40年来,我们解放思想、实事求是,大胆地试、勇敢地改,干出了一片新天地。“因地制宜、精准扶贫”、不设定GDP增长目标等施政新做法,无不是对“实事求是”理念的践行。

从延安的艰苦奋斗,到肩负大国复兴重任;从积贫积弱、百废待兴,到世界第二大经济体;从抗日战争时期的民族危亡,到新冠疫情下的生死攸关……直面不同的环境、使命、挑战,中国共产党靠“实事求是”屡屡在关键时刻力挽狂澜。

正如习近平总书记所说:“实事求是是马克思主义的精髓,是我们共产党人的重要思想方法。我们过去取得的一切成就都是靠实事求是。今天,我们要把中国特色社会主义事业继续推向前进,还是要靠实事求是。”

百年来,面对复杂的国内外形势,中国共产党带领人民攻坚克难,走过从追赶时代到与时代并行,再到开创未来的求索之路。其间所总结出的“实事求是”四字,不仅刻在中央党校的巨石上,亦早已深入人心。

“以身殉志”的他为什么能在狱中写出13万字的“明志”经典?

方志敏

100多天,16篇文章,436页,13万余字……你能想象一个身陷囹圄、面临生死考验的人,克服难以想象的困难和伤痛折磨,竟能写下十几万字的传世经典吗?

这个人叫方志敏,在中国,这个名字并不陌生,他的那篇《可爱的中国》被连续多年收入中小学课本,仅单行本就陆续出版20多种。

不过,80多年前,身处环境险恶的监狱,方志敏为何能写下这么多文章,而这些文章又如何“越狱”留给后人?

时光倒回至1935年1月,时任红十军团军政委员会主席的方志敏,在率部北上抗日的路上遭敌军伏击不幸被俘,当年2月,他被囚禁在南昌。

入狱不久,一直都保持沉默的方志敏提出“想写点东西”,敌人以为这个共产党“重犯”要交代“罪行”“秘密”,便给他提供了笔墨纸砚和桌椅。

在狱中,方志敏不仅受尽折磨而且重病在身,身体极为虚弱。不过,在生命最后的日子里,他依旧凭借毅力,坚持写作。

因为要应付敌人搜查,方志敏在许多张稿纸上都写上一段无关紧要的话,这写几句,那写几句,看不出逻辑,但是他把这些片段暗自编号,待到深夜,按编号誊抄下来。

为了保存文稿,他夜深时掀开床头的墙纸,一点点划掉砖缝的泥,墙砖松动后慢慢地拔出一块,垫在枕下,再把文稿藏入墙洞,用草纸糊住,挡在床板后。

在写作的同时,为了把文稿传出去,方志敏与狱中的共产党人取得了联系,并对看守进行教育、感召。最终,方志敏狱中手稿分四批,通过胡逸民、向影心、高易鹏、程全昭四个人传出,多次转手,几经艰险,终留于世。

1935年8月6日,方志敏在赣江江畔英勇就义,时年36岁。

很多年后,毛泽东亲自为他题写了墓碑,邓小平为《方志敏文集》题写了书名,而“方志敏”这个名字,在一代代中国共产党人心中,成了永远的精神丰碑。

《我从事革命斗争的略述》《可爱的中国》《清贫》《狱中纪实》……13万余字,记述着一位共产党员对于信仰的忠诚,对于国家的挚爱。

“到那时,到处都是活跃跃的创造,到处都是日新月异的进步,欢歌将代替了悲叹,笑脸将代替了哭脸,富裕将代替了贫穷,康健将代替了疾苦……”

80多年后的今天,他笔下“可爱的中国”巍然屹立在世界东方。

“清贫,洁白朴素的生活,正是我们革命者能够战胜许多困难的地方!”

80多年后的今天,他笔下“洁白朴素的生活”,依然是每个共产党人应有的政治底色。

习近平总书记曾提到,自己多次读方志敏在狱中写下的《清贫》,每次读都受到启示、受到教育、受到鼓舞。“那里面表达了老一辈共产党人的爱和憎,回答了什么是真正的穷和富,什么是人生最大的快乐,什么是革命者的伟大信仰,人到底怎样活着才有价值。”

这则“招募启事”,为何引起习近平的注意?

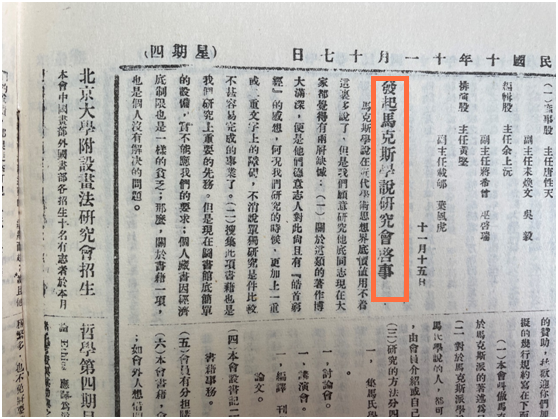

《北京大学日刊》1921年11月17日第四版刊登的

《发起马克斯学说研究会启事》

为什么一则招募启事,会引起中国最高领导人习近平的注意?为什么回顾中国共产党的百年奋斗历程,可以从这则招募启事说起?

将时针回拨一个世纪,那是1921年的11月,一则“发起马克斯(思)学说研究会启事”刊登在北京大学日刊之上。这份“迟来”的招募启事,公开宣布了北京大学马克思学说研究会的存在——本会“以研究关于马克思派的著述为目的”“对于马克思派学说研究有兴味的和愿意研究马氏学说的人,都可以做本会的会员”。

“迟来”,是因为该研究会早在1920年3月便由北京大学图书馆主任李大钊发起成立。为规避当局审查的风险,研究会一直以相对“秘密”的状态活动。

这则招募启事显示,研究会已有19名成员,其中不乏后来大家熟悉的邓中夏、高君宇、何孟雄等中共早期党员。他们收集了多种有关马克思学说的外文资料,将其翻译成中文,“便于国人研究学习”。

今天,这些译本和这则招募启事已成为珍贵史料,收藏在北京大学图书馆。2014年,习近平来到北京大学考察,在看到这些史料时,他感慨地说:追根溯源,看来源头在这里啊。

的确,研究多认为,马克思学说研究会是中国系统研究和传播马克思主义的源头。它亦为中共的成立作了组织上的准备。

同时,它还成为马克思主义中国化的早期符号。这一点,仅从与其密切相关的一个“斋”上就可见一斑——“亢慕义斋”。

这个名字中西合璧、颇为雅致的“斋”,是研究会的小型图书馆。“亢慕义”,是德文“共产主义”的音译;“斋”,则是中国知识分子素来对书斋的雅称。二者的结合,正代表着西方马克思主义学说与中国文化的结合。

在这里,李大钊组织研究会成员对马克思学说进行收集、讨论、讲演、编译,开启了马克思主义中国化的早期实践。

尽管名叫“斋”,但研究会成员并不认为马克思主义仅限于“书斋里的学问”,也经常走到民众中去宣讲,建立与工人、民众的联系。

理论联系实际、密切联系群众……这些被认为是马克思主义中国化、中国共产党获得成功的经验,已然从最初仅有19人的研究会中就体现出来。

在此后一百年的时间里,马克思主义中国化潮起浪涌,相继产生毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,以之为指导,中国共产党也从最初只有几十名党员的政党,发展为今天拥有9100多万党员的世界第一大党。

正如中共中央总书记习近平所言,我们党的历史,就是一部不断推进马克思主义中国化的历史,就是一部不断推进理论创新、进行理论创造的历史。“背离或放弃马克思主义,我们党就会失去灵魂、迷失方向。”

而中国共产党领导的中国,也在马克思主义中国化的进程中,实现站起来、富起来、强起来的转变,深刻改变了自身,也启示世界:

没有先进理论的指导,没有秉持先进理论的先进政党的领导,中华民族就无法改变被压迫、被奴役的命运,中国就无法团结统一、繁荣富强。

这样的目标,或许与研究会成立的初衷不谋而合——“我们的意思在凭着这个单纯的组织,渐次完成我们理想中应有的希望。”《发起马克思学说研究会启事》如此写道。

这名革命烈士为什么能用两枚铜钱“换”八十斤铜像?

两枚铜钱价值几何?能换来什么?一个烧饼还是两个馒头?而在八十多年前,在山东省兰陵县的土地上,一位共产党员的两枚铜钱曾“换”来八十斤重的铜像,这到底是怎么回事呢?

事情要追溯到1940年初夏,时任中共鲁南区委书记的赵镈带队检查工作途中,他的军马受惊跑进路边老百姓的瓜田,踩坏了两个西瓜。对此,赵镈非常自责,连忙从马褡子里摸出两枚铜钱放到西瓜上作为赔偿。后来,他又专门找到瓜田主人赔礼道歉。

看似是一件小事,但对于赵镈这样的共产党员来说,时刻将群众利益放在第一位,几乎已经成了“本能”。在山东沂蒙根据地,党员干部、部队官兵不仅严格执行“三大纪律、八项注意”,还主动帮助当地百姓挑水、砍柴、扫院、拾粪、拉犁,做各种农活。

细节之处,更能充分体现共产党人对群众利益的重视和维护:拴马的时候要把马嘴罩起来,生怕战马啃了老百姓的庄稼;挖野菜时要远离村庄,宁可自己多跑些路,也要把近处的野菜留给老百姓。

人民群众的情感最为质朴、纯粹和炽烈。你对百姓五寸好,百姓还你一尺情。因此,当赵镈在国民党顽固派制造的“银厂惨案”中落入敌手,并被反动派残忍杀害后,当地群众自动自发筹集80斤铜钱,熔化后铸成赵镈铜像立于他的墓前。

一边是区区2枚铜钱,一边是沉重的80斤铜像,两个数字看似完全不对等,为什么却偏偏能构成这样的特殊“等式”呢?因为共产党人对群众的深情,与人民对共产党的厚意,都不是能用简单的“数量”和“重量”来衡量的。

当人民群众看到无数个像赵镈这样的共产党人始终以维护群众利益为己任,不惜为老百姓过上好日子而奋斗牺牲,自然会发自内心地拥护和支持中国共产党及其领导的人民军队。

党心换民心,黄土变成金。所以,每每回头看那段艰苦卓绝而又激情燃烧的岁月,我们总是感动于乡亲们“最后一碗米,用来做军粮”的无私;动容于群众“最后一尺布,用来做军装”的奉献;慨叹于老百姓“最后一个儿子啊,送他上战场”的付出。

历史和现实都一次次地证明,中国共产党的根基在人民、血脉在人民、力量在人民、成败也在人民。相信群众、依靠群众、服务群众,始终保持同人民群众的血肉联系,既是中共区别于其他政党的显著标志,也是其跳出历史周期率,在长期执政中获得最广泛群众基础和最深厚力量源泉的根本原因。

正如习近平总书记强调的那样,江山就是人民,人民就是江山,人心向背关系党的生死存亡。赢得人民信任,得到人民支持,党就能够克服任何困难,就能够无往而不胜。

在新的征程中,每个共产党人都应牢记这一点,深入群众中间,与人民群众紧密结合起来,中国共产党就会如种子植根于沃土中一样,获得源源不断的力量,带领人民从一个胜利走向另一个胜利。

来源:共产党员网

图片来源于网络