有些展览看完,会记住几件名作。而看完《偶然!激浪派!》,留在脑海里的是一种感知——偶然。

它听上去轻巧,像一次偏离、一次临时起意,却能让艺术从被供起来穿越回到它发生的那一刻。

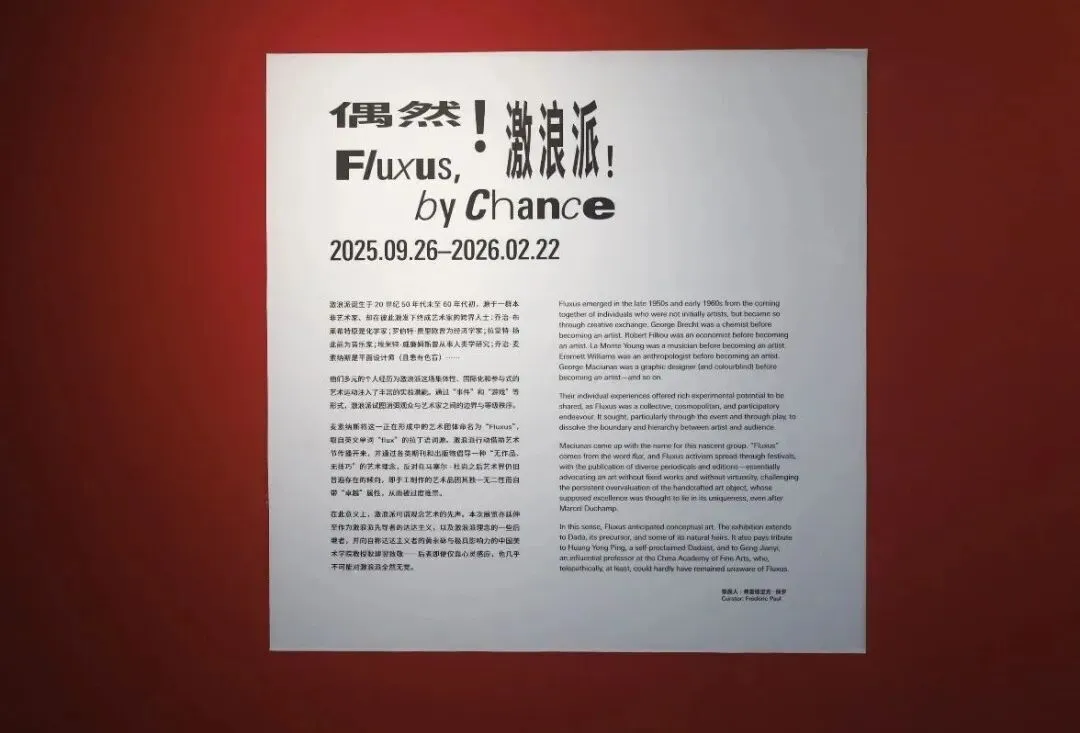

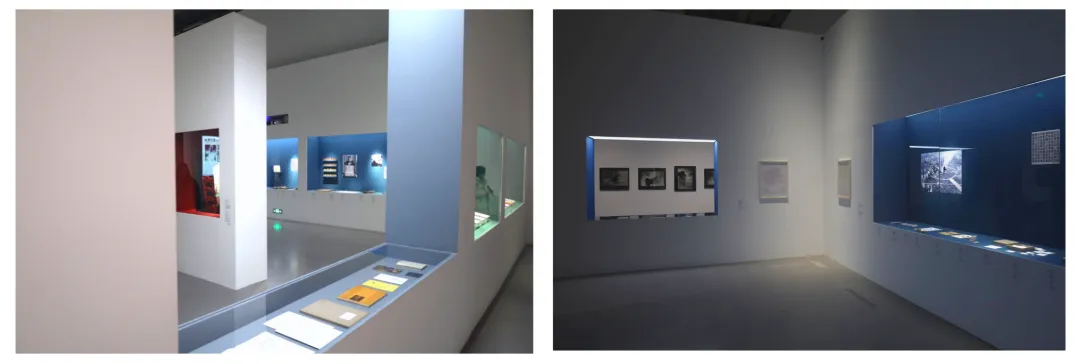

西岸美术馆与蓬皮杜中心五年展陈合作项目特展单元“偶然!激浪派!”——作为国内首个全面、系统性梳理激浪派的大型展览,自去年9月26在西岸美术馆开始了它的展出,将一直持续到今年的2月22日。激浪派近年来已成为同济大学设计类专业史论考察的重点内容之一。

展览并不急于把激浪派安放进一条稳定的艺术史叙述里,去回顾一段年代的先锋史,而是不断展示着艺术的退行机制。坚持着提示人们,艺术不必永远是唯一的作品,它也可以是一句指令、一次动作、一个可被复制的盒子,甚至是一场被允许的失控。

展览对日常的处理很明确。平凡物件进入艺术语境后被重新观看,日常动作一旦被框定,就像成为舞台。这条线索能把许多作品串起来。

这件作品是丹尼尔·斯波里于1961年创作的《淋浴》。它看上去像一幅画,但却更为立体。浴室不再被描绘,而是被搬来占据现场。放进激浪派的语境里,它几乎像一则不动声色的事件,悄悄模糊着媒介的边界,也拆掉艺术品原作的稀缺性。最终意识到,被观看的不是淋浴头或画作本身,而是他们如何把日常物一步步变成可被陈列的对象。不解释,不说服,让观众自己处理冲突。

冲突本身,就是作品开始发生的地方。

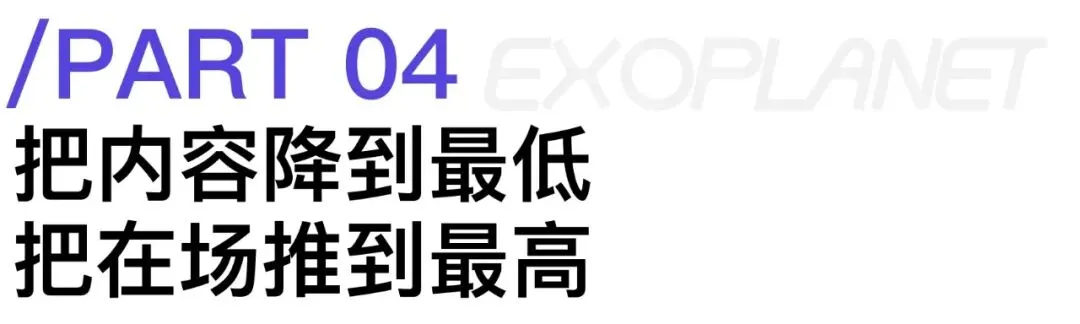

小野洋子《眨眼》的作品极为简短,短到观众还没来得及建立意义预期,它就结束了。

但也正因为短,它将把注意力反弹给了观看者,人们下意识地会注意到自己的眨眼、呼吸、尴尬与专注。当内容极简,剩下的就是纯粹的在场,让观众承担更多意义的生成。

耿建翌的作品往往克制、简短,但会把行动结构提出来,如何计时,如何重复,如何在最小动作里制造差异。正如耿建翌《两个四拍》和《穿衣的一个七拍》这两件展品,先锋的作品不一定靠夸张形式,也可以靠对过程的精准控制与松动,用最小化策略和极少的元素,就让人开始重新审视自己在日常生活中一直忽视的常用动作,把注意力集中到关系与节奏上。

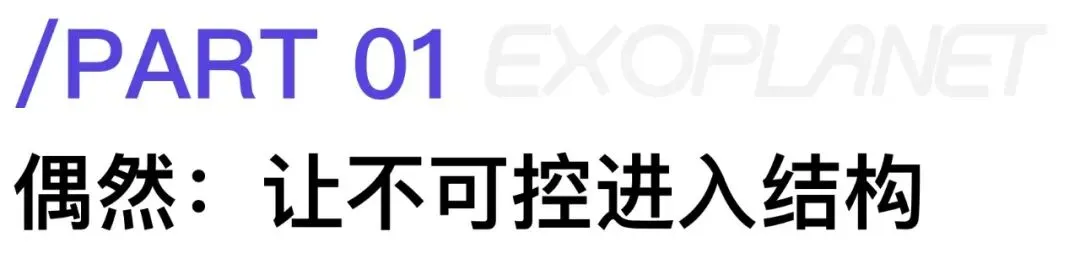

展览对复制的讨论并不轻飘。它把复制当作激浪派的一种核心态度。

激浪派对抗“原作”的神秘光环,反对稀缺性被捧成价值的核心,也警惕艺术在市场里被迅速商品化。

他们选择从形式上先动手,大量制作可无限复制的复数作品,比如出版物、小盒子、卡片、乐谱……价格低廉,携带方便,传播轻巧。想让艺术学会离开美术馆和画廊,先进入日常的手里、口袋里、邮寄的路上。打破唯一性的神话,让艺术更民主和亲民。

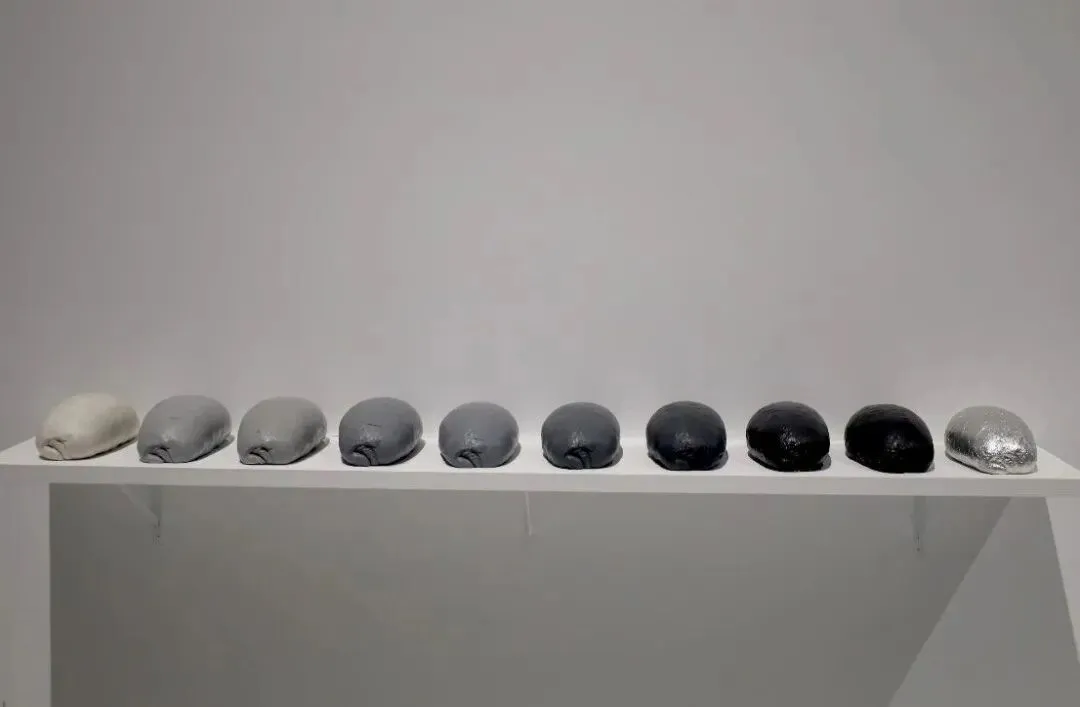

激浪派艺术家鲍勃·沃茨于1964年创作的《十条面包》中,用石膏做出一排面包的形体,并以不同深浅的灰色逐一涂绘,最终指向一件被铝箔包裹的面包。色阶从哑光灰过渡到金属反光,把视线从朴素的日常物一步步引向被包装、被凝视的对象。

作为激浪派的重要成员与先锋,沃茨始终在艺术与生活的边界处工作。他不追求传统雕塑的完整叙事与稳定形式。而是把价值判断拽回现实,不断追问面包到底是食物,还是符号?艺术到底是精神价值,还是某种被市场与制度加持出来的稀缺商品?

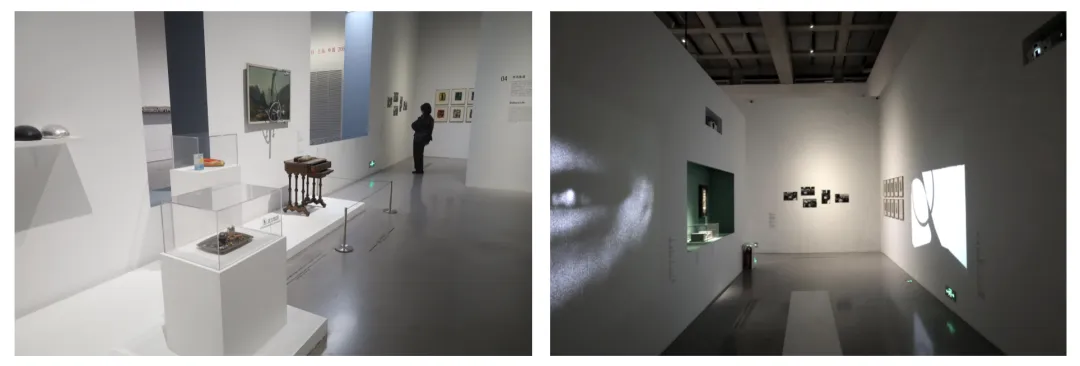

罗伯特·菲利乌1972年创作的《冻结的展览》,把展览从墙面与展厅里抽离出来,收拢进一组可携带、可翻阅、可再次发生的材料之中。天鹅绒、木材与纸张构成了它的外壳与触感,册页、卡片与照片则像展览的碎片被整齐保存。

作品在这里不急于成为那份神秘的原作,而是生成了一套可以被复制、被递送、被带走的展览机制。让艺术回到人的手里、进入日常,进入每一次被打开、被传阅、被重新组合的瞬间。

激浪派的“偶然”从来不是看运气的完全随机,而是更像一套被精心搭好的框架。先把规则搭起来,边界划清楚,框架稳稳立住。过程一旦开始,艺术家随即把手从方向盘上移开,把对结果的执念放下,让行动自己推进,让时间把细节一寸寸写完,意义也在参与者的介入里慢慢生成。

这里的不控制并不是放任。恰恰相反,它本身就隐藏着最深的控制——一种把决定权让渡出去的规则。艺术家不再亲手制作最终作品,而是像作曲家一样,写下简短、开放的指令或乐谱。这些指令可以是文字、图示或符号,任何人只要遵循,即可演奏出作品。艺术家只负责设定条件,剩下的交给偶发、交给现场、交给每一次不可复制的经过。

??外星人小编拍摄

??外星人小编拍摄

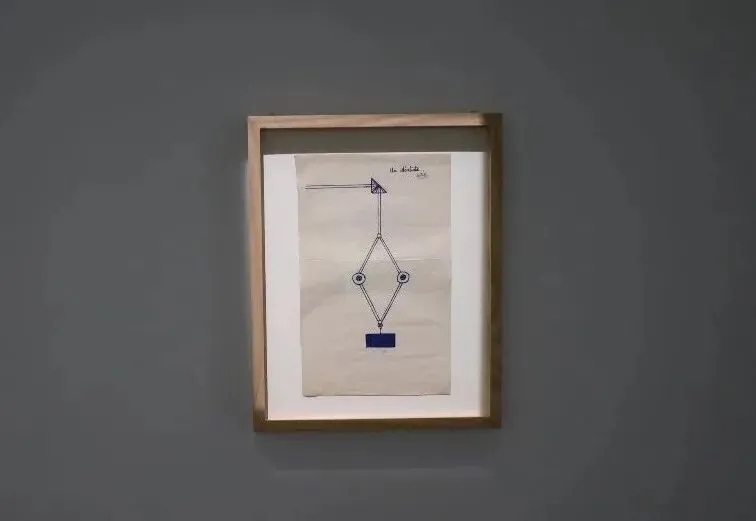

这件作品是激浪派艺术家乔治·布莱希特的方案式绘图《三种装置》。通过用手写文字、示意图和局部上色,把三个看似日常的装置情境拆解出来。不以做出一个唯一的完成品为目标,而是把艺术转化为一套可被执行、也可被误读的指令。

日常物件被规定、被命名、被摆放,但真正的效果要等到在现实空间中发生,甚至允许偶然与偏差介入。也因此,它既是图纸,也是观念。让观众意识到,艺术可能只是一次简单的摆放、一段文字的指向,以及由此触发的观看方式的变化。艺术家不再是唯一主宰,观众也不只是被动接收。艺术家提供边界与规则,用户在规则里生成不同的结果。至此,艺术不再是一个答案,而是一类可能。

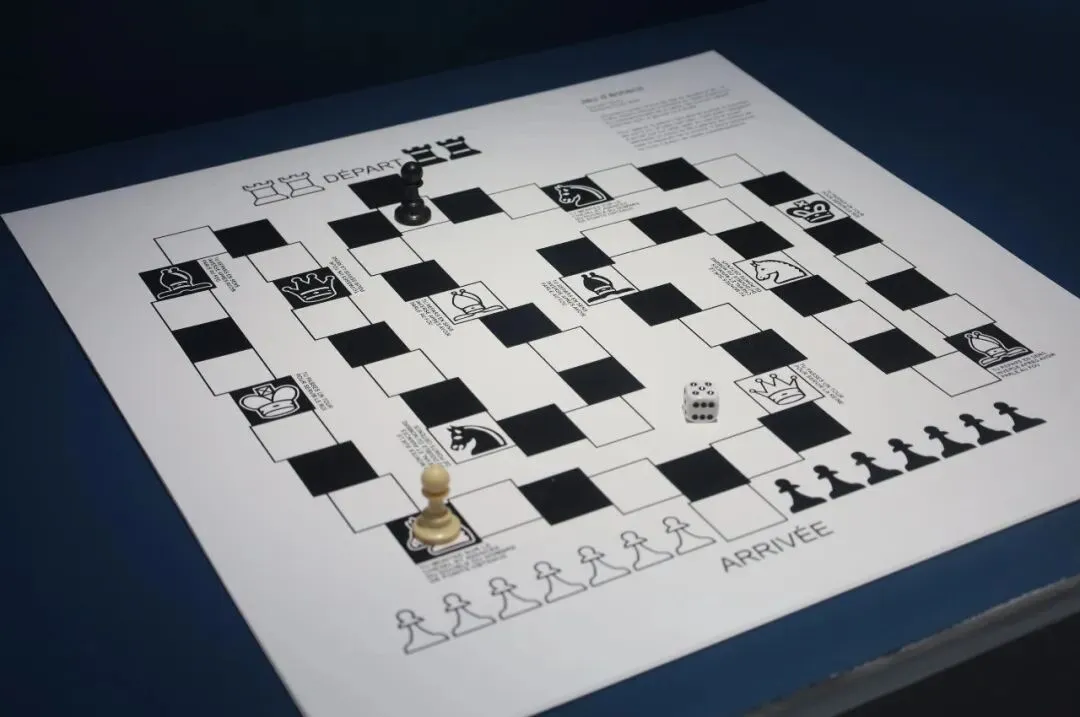

激浪派一直对“游戏”、“规则”、“指令”有兴趣,是因为这些东西可以把艺术从被观看的对象变成可运行的系统。站在克劳德·克洛斯基的《国际象棋》前,会很自然地想到:艺术是不是必须通过刻板作品的表达来成立?还是说,一套规则、一场对局、一段被组织起来的时间,也可以是艺术?用规则来解放,用框架来释放不确定性。激浪派做的,是把规则本身推到台面上,让人看见规则如何塑造行为。

展览并未止步于西方艺术史叙述。而是将激浪派的精神延伸到中国当代语境,讨论其在本地化的回响。

黄永砯的《无题》以一组摄影记录呈现出他将中国古代占卜《易经》的操作。通过占问来决定作品命运或展览吉凶,将其转化为一次有形的艺术事件。

把《易经》的偶然性与占问系统引入当代艺术实践,在体现黄永砯“用西方打东方、用东方打西方”跨文化批判的同时,带着对偶然与禅意的思考,也与激浪派强调的“事件”、指令性文本与对艺术与日常界限的消解产生共鸣。

黄永砯在1987年创作的作品《中国绘画史和西方现代艺术简史在洗衣机洗两分钟》同样以动作压过解释,权威文本被丢进洗衣机,将秩序感本身搅灭。

和“厦门达达”焚烧作品的宣言不谋而合:

“不消灭艺术,生活不得安宁”。

“激浪”,从来不是一段已经完成的历史,而更像一种持续运行的系统。他们反对固定作品与稀缺性崇拜,挑战手工艺术品被过度抬高的唯一价值,在不确定中保留行动的余地,在日常里重新分配注意力,在传播中把创作权交还给更多人。

也正因为如此,“偶然”才会成为这次展览的标题与方法。策展人弗雷德里克·保罗解释过,“by chance”有两层含义:既是偶然、偶发,也是机遇与机会。而在当下,生活被流程、预案与算法填满时,激浪派鼓励着人们保持反问的态度:

当一切都被要求可预测、可管理时,是否我们还愿意为不可控的偶发事件保留空间?

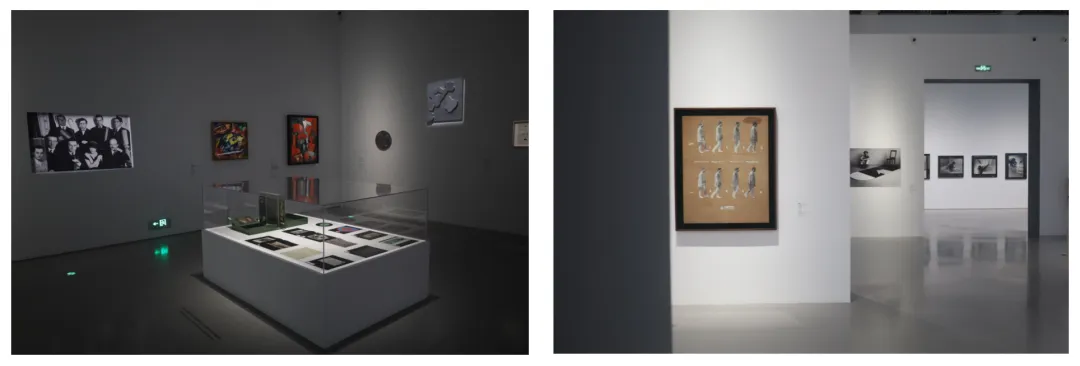

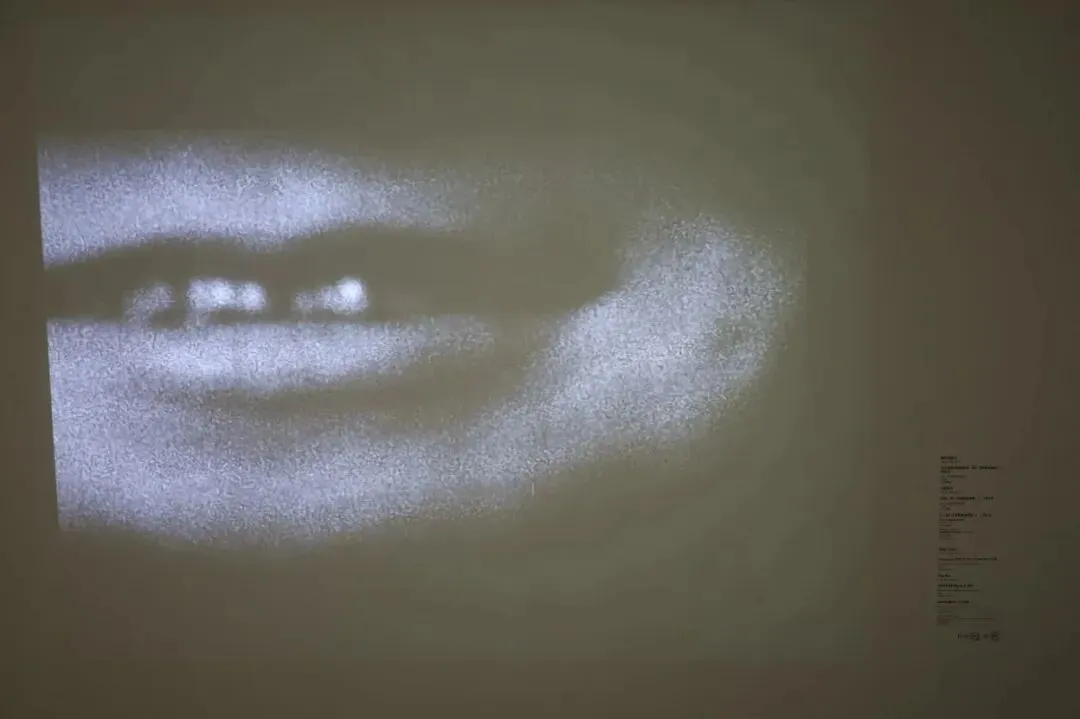

展览的动线清晰,但章节并不追求完全对齐,“造一个迷”和等待着观者给出自己的谜底,本就是激浪派的手段。

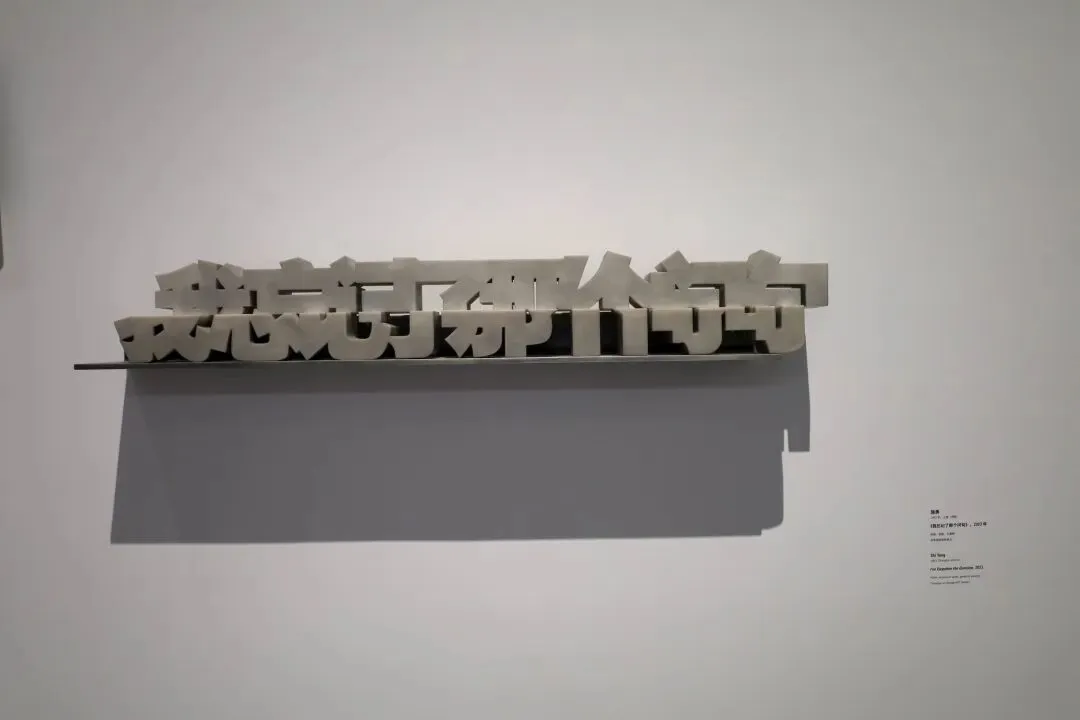

而尾声的“我忘记了那个问句”仿佛一道冷静的收束,回应着开头的《理想主义者》。冷色的大字把追求答案的冲动轻轻撤走。

遗忘反而成了一种抵抗,清空被训练过的提问方式、放下预设的理解框架,让新的问题重新浮现。

??外星人小编拍摄

??外星人小编拍摄

走出展览时,那排看似荒谬的红色文字“狮子山 上海动物园 长宁区 上海 中国2069年2月4日 喂食时间”仍会留在脑中。一个具体地点,一个遥远到荒诞的时间,它把展览延长成一个未完成的预约,激浪派的思考不会在此刻结束,它只是被放进未来,等待某个时刻再次被触发。

?

外星人设计电台

外星人设计电台是一档外星人原创的设计文章专栏,世界宽广,那就让作为设计师的我们,帮你推开一些意想不到的窗户,从设计的角度出发,触及不一样的信息,激发不一样的思考。在这里,我们对话各种各样的人,讨论新鲜有趣的故事。我们也尝试着线上或者线下能够做更多,打开一些新体验。