第三批禁止出国(境)展览文物目录(青铜器类)

| 西周害夫(hú)簋 | ||||

| 西周逨盘 | ||||

贮 贝 器

贮贝器是古滇国(今云南滇池周边,战国至西汉时期)特有的青铜礼器与财富容器,也是滇文化最具代表性的器物类型,因器内专门贮藏海贝(当时滇国的货币,多为从东南亚传入的环纹贝、货贝)而得名,流行于战国晚期至西汉中期,主要出土于云南晋宁石寨山、江川李家山等滇王及贵族墓葬。

贮贝器兼具财富贮藏和礼仪祭祀属性,是滇国王室、贵族专属的礼器,用于祭祀、盟誓、宴乐等重要仪式,也是权力与地位的象征。主体多为青铜铸造,基本形制以束腰筒形、鼓形为主,部分为罐形,底部多设三足(兽爪足、牛足、虎足等),两侧常饰虎形、牛形耳,融合滇文化特有的猛兽图腾。高端贮贝器的器盖会铸造立体圆雕群像场景,采用失蜡法、分铸铸接等精湛工艺,人物、动物、建筑刻画栩栩如生,是滇国青铜铸造的最高水平体现。

铜鼓、铜贮贝器、青铜扣饰并称滇文化 “三大标志性器物”,区别于中原青铜礼器(鼎、簋、尊等),是西南边疆少数民族青铜文明的独特创造,也是古滇国社会、经济、宗教的物质载体。

三骑士铜鼓

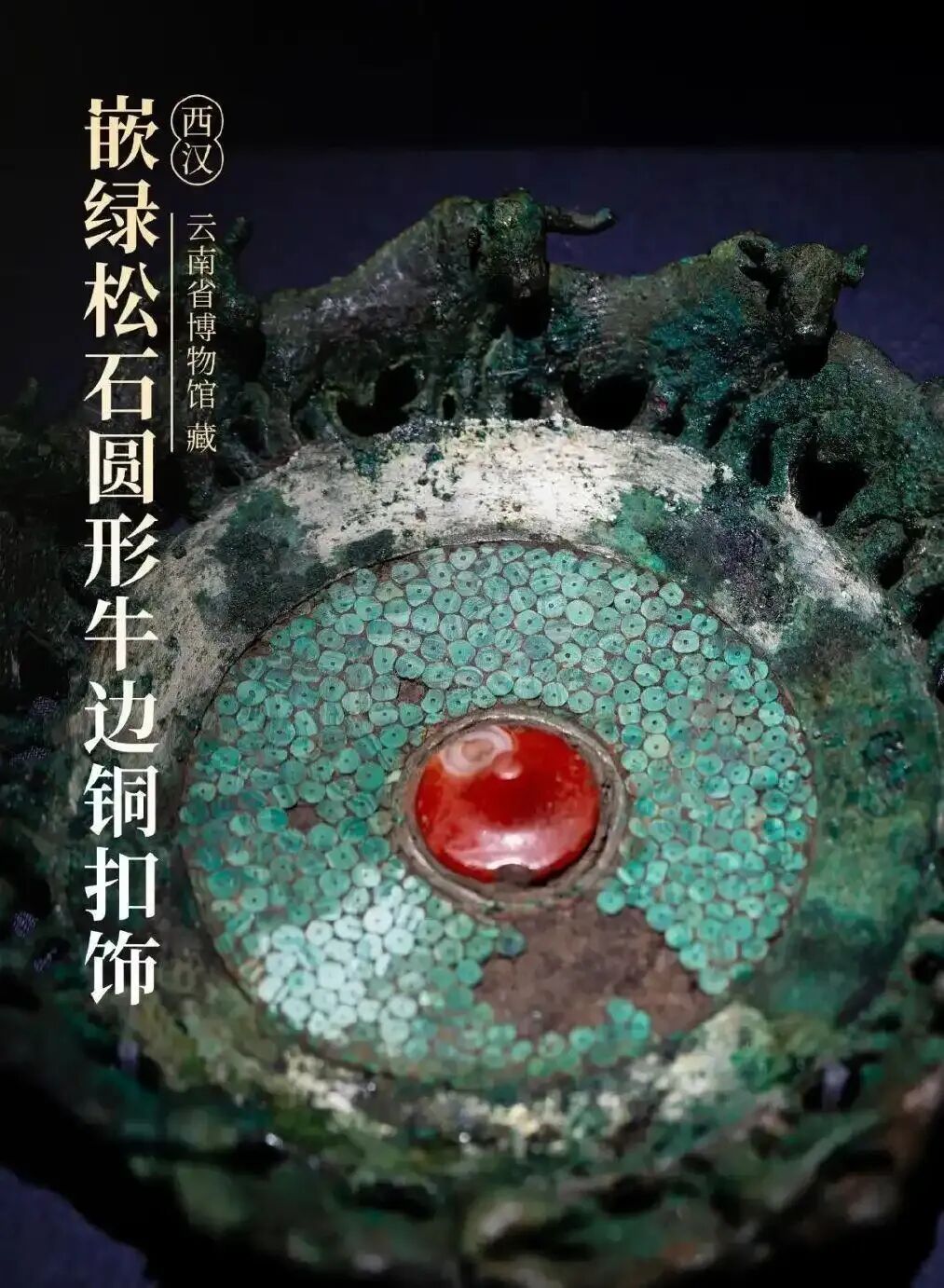

嵌玉石长方形猴边铜扣饰

八牛贮贝器

贮贝器的精华在于器盖的场景铸造,不同器物对应古滇国不同的社会生活与仪式,是 “立体的青铜史书”:

贮贝器不仅是古滇国商品交换、货币制度的直接证据,更以器盖场景的独特形式,弥补了古滇国无文字记载的史料空白,直观还原了古滇国的祭祀、生产、战争、宴乐等社会生活全貌,是解读西南夷文明与中原文化交流融合的关键器物。

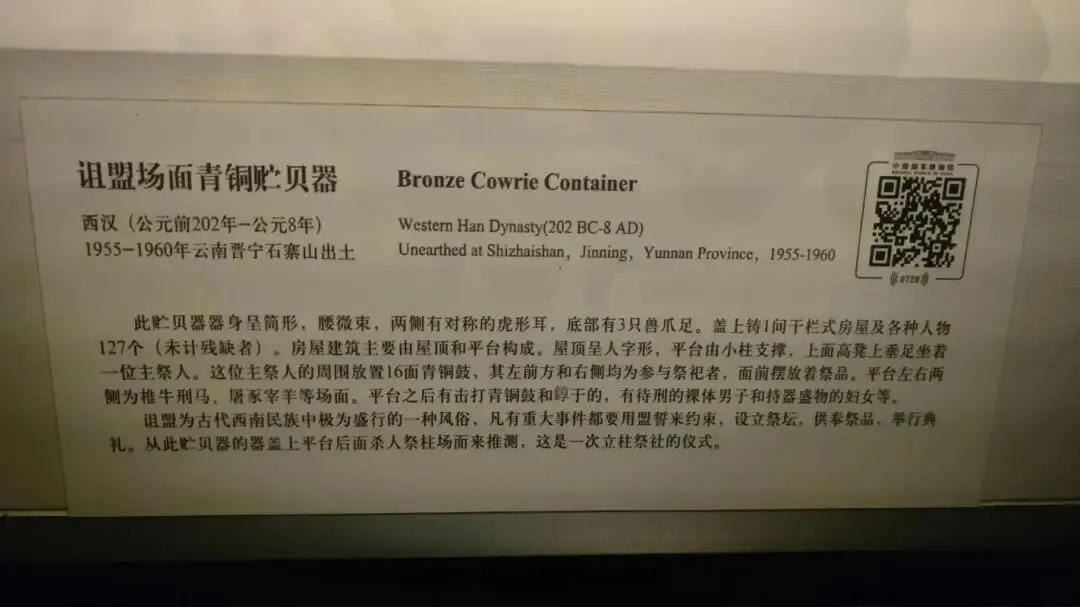

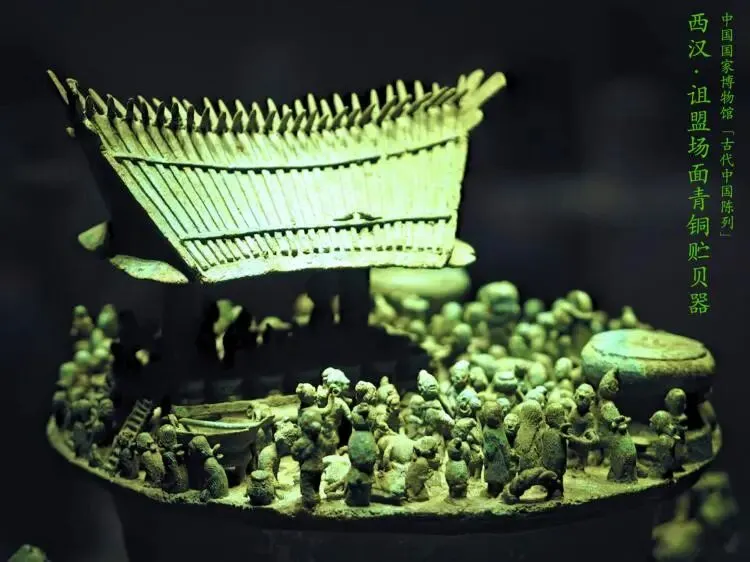

第三批禁止出境展览文物青铜器类中有两件贮贝器,分别是西汉诅盟场面贮贝器和西汉杀人祭柱场面贮贝器,皆出土于云南晋宁石寨山,本文将这两个贮贝器合在一篇文章予以介绍。

古 滇 国

古滇国是中国古代西南边疆一个神秘而辉煌的少数民族政权,存在于战国初期至东汉初年(约公元前5世纪中叶至公元1世纪初),以滇池为中心,疆域涵盖今云南中东部地区,是中华文明多元一体格局中的重要组成部分。

据《史记·西南夷列传》记载,楚国将领庄蹻于公元前278年率军进入滇池地区,征服当地“靡莫之属”等部落,后因归路被秦国切断,遂“变服,从其俗”,就地称王,建立滇国。这一事件标志着滇地从部落联盟向早期国家形态的转变。尽管庄蹻带来楚文化,但他及其部众迅速融入本地社会,未强行推行楚制,反而吸收土著文化,形成独特的“滇文化”体系。

西汉元封二年(公元前109年),汉武帝为打通西南通道、打击匈奴势力,派兵临滇。滇王尝羌举国归附,请求“置吏入朝”。汉朝遂设立益州郡,赐予“滇王之印”,实行“郡国并行”制度——既保留滇王对本地民族的统治权,又由中央派遣郡守实施行政管辖。这一政策体现了汉王朝对边疆地区的柔性治理智慧。出土于晋宁石寨山的金质“滇王之印”与河泊所遗址发现的“滇国相印”、“益州太守章”封泥相互印证,确凿证明了中央政权对滇地的有效统治。

石寨山古墓群

石寨山古墓群位于云南省昆明市晋宁区上蒜镇石寨村,是战国至汉代古滇国国王及其家族臣仆的墓地,也是中国西南地区最具代表性的青铜文化遗址之一。该墓群因出土“滇王之印”而蜚声中外,实证了《史记·西南夷列传》中关于古滇国的记载并非虚言,填补了西南边疆历史文献的空白。

1956年,在第六号墓中发现一枚金质篆书“滇王之印”,重约90克,印面边长约2.4厘米,钮为蟠蛇形。这一发现与《史记》中汉武帝“赐滇王王印”的记载完全吻合,成为中原王朝治理西南边疆的重要物证。

自1955年起,先后进行了五次大规模发掘,清理墓葬86座,出土文物近5000件(套),包括青铜器、金银器、玉器、海贝等,其中以“四牛鎏金骑士铜贮贝器”“西汉诅盟场面贮贝器”等为代表,生动展现了古滇国的社会结构、宗教仪式与经济生活。

四牛鎏金骑士铜贮贝器

石寨山古墓群与邻近的河泊所遗址共同构成“石寨山大遗址”,出土的“益州太守章”封泥、汉代简牍等文物,证明西汉时期中央政府已在云南设立益州郡,行使有效管辖,为中华文明“多元一体”格局提供了关键考古支撑。

古滇国尚未发现成熟文字系统,其历史主要通过青铜器上的立体雕塑来记录。如贮贝器盖上铸造的祭祀、战争、纳贡、纺织等场景,堪称“无声的史书”,为研究无文字民族的历史提供了独特范本。

多件器物显示女性在宗教活动中居于主导地位,如“杀人祭柱场面贮贝器”中乘肩舆的主祭贵族妇女,可能反映母系氏族传统的延续。同时,墓葬规格差异显著,表明当时已存在严格的等级制度。

什 么 是 诅 盟

“诅盟”是古代中国西南地区,尤其是古滇国(今云南一带)盛行的一种具有浓厚宗教与政治色彩的盟誓仪式。它不仅是部落之间缔结联盟、解决争端的重要手段,也是统治者强化权力、凝聚族群的社会实践。《周礼》设有“诅祝”之官,专司盟诅事务,区分“大事曰盟,小事曰诅”。可见“诅”字原意为一种正式的礼仪行为,后因强调“违誓受罚”的后果,逐渐衍生出“诅咒”之意。

“诅盟”即“歃血为誓、立约结盟”,是一种通过祭祀神灵、杀牲献祭、饮血为信等方式,使参与各方在神明见证下达成政治或军事协议的仪式。其核心在于“以神监盟”,借助超自然力量约束人间契约,增强盟约的神圣性与约束力。据《华阳国志·南中志》记载:“其俗征巫鬼,好诅盟,投石结草,官常以诅盟要之。”这说明在汉代的南中地区(今云南、贵州一带),诅盟不仅是民间习俗,也被官府用作治理边疆民族的重要手段(汉朝在设立益州郡后,面对“夷不奉官”的现实,采取“见巫随巫”的策略,利用本地人信奉的诅盟仪式进行政治谈判与权力整合,实现“以夷治夷”的柔性统治。)。

古滇国凡遇战争、结盟、继位、纳贡等大事,必举行诅盟仪式。仪式通常由贵族或巫师主持,在特定祭坛上设供品、击铜鼓、奏乐舞,并以人或动物作为牺牲,表达对天地神灵的敬畏。诅盟仪式往往由地位崇高的贵族或女性主祭人主持,如“西汉诅盟场面铜贮贝器”器盖上,一位佩戴蚌蛤耳环、玉壁手镯的女性端坐于干栏式建筑高台上,周围环绕16面铜鼓,象征其掌握宗教与政治双重权威。由于古滇国尚未形成成熟文字系统,历史与规则多靠口传与仪式传承。诅盟作为一种公开、可视化的集体记忆载体,起到了规范行为、强化认同的作用,堪称“无字社会的法治雏形”。

什 么 是 杀 人 祭 柱

“杀人祭柱”是古滇国一种重要的宗教祭祀仪式,核心是以活人献祭于特定铜柱或木柱之上,通过血腥仪式祈求神灵庇佑、庆祝丰收、确立权力或驱除灾祸。这一仪式不仅是古滇人信仰体系的集中体现,也反映了其社会结构与权力运作方式。

滇人认为血是通往永恒的桥梁,人牲之血可沟通天地,取悦农神或祖先神灵。祭祀常与农业周期相关,如播种前祈雨、收获后谢神,故又称“祭农神仪式”。部分学者认为,“祭柱”即“祭祖”,铜柱象征氏族血脉的延续。

吊人青铜矛

No115:西汉诅盟场面贮贝器

该贮贝器以青铜整体铸造而成,分为器身和器盖两大部分。器身呈圆筒状,饰有蛇纹、牛虎搏斗等浮雕元素,融合了滇文化与草原文化的影响。器盖是核心所在,铸有一座干栏式建筑及127个圆雕人物(部分残缺未计),最小人物仅2厘米,却眉眼清晰、姿态生动,堪称古代青铜铸造技艺的杰作。建筑为“人字形”屋顶,由小柱支撑平台,中心设高凳,主祭人端坐其上,周围环绕16面青铜鼓,象征权力与神谕。

器盖上的立体群像,真实再现了古滇国“杀祭诅盟”的盛大仪式,可分为多个功能区域:

祭祀区:主祭人头戴叠片冠冕,梳银锭髻,佩戴蚌蛤式耳环与玉璧形手镯,腹前悬圆形扣饰,跣足高坐于后柱前,推测为女性贵族或滇王本人。其身份尊贵,可能是母系氏族传统的延续者。

乐舞区:平台之后有击打青铜鼓和錞于的乐师,营造庄严氛围。

刑杀与准备区:左右两侧分别为椎牛、刑马、屠豕、宰羊等场面,体现祭祀的血腥与隆重。有待刑的裸体男子,反映战俘或罪犯作为牺牲者的社会现实。妇女持器盛物,奴隶准备食物,显示各阶层参与其中。

核心祭祀场景:中央立有一根高约9厘米的铜柱,柱身盘绕两条蛇,顶端立一虎,象征图腾崇拜或“社”的象征(有学者认为“柱即祖”),柱旁一名裸体男子双臂反缚,发辫系于木牌之上,即将被处决,是典型的“人牲”形象,附近另有戴枷跪地者、受刑者,以及持刀执剑的行刑者,气氛肃杀。

主祭人与随从:一位乘肩舆的贵族妇女位于画面显要位置,似为主祭人,其侧有两名持物女子和一名男性随从,体现女性在古滇国宗教活动中的重要地位,这一现象可能反映母系氏族传统的遗存,与中原父权社会形成鲜明对比。

社会生活与集市贸易:尽管祭祀场面血腥,但周围人群并未惊恐,反而呈现出日常生活的平静,多名妇女手持筐篮,盛放农作物、鱼肉等物;男子执布帛、纹锦,似在进行交易,学者认为,此类祭祀不仅是宗教行为,也是社会经济活动的中心,类似“庙会”性质。