雪菊语文工作室课题研究博览五十五

巧借“互联网+” 构建“三三三”校本培训模式

——“互联网+教育”背景下中华优秀传统文化校本培训实践

课题主持人:

中山市东区紫岭小学 晏利红

课题缘起

(一)宏观必要性

2014年4月,教育部出台《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》;2017年1月,国务院印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》;2019年12月15日,中国教育学会传统文化分会发布《中小学传统文化教育指导标准》;2021年1月,教育部发布《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》。一系列重要指示和决策,体现全社会高度关注中华优秀传统文化教育,特别是中小学中华优秀传统文化教育问题。

(二)现实紧迫性

通过查阅资料、问卷调查、走访考察等方式,我们发现当前中小学教师存在以下问题:一是传统文化知识储备不深、知识薄弱的现象普遍存在;二是教师教育教学的感染力不强,教学方法和手段相对滞后,教学技能掌握不足。但是考察优秀传统文化专项培训,我们又发现面向教师的中华优秀传文化专项培训课程相对较少。

(三)校本可行性

校本培训具有“为了学校,在学校中,基于学校”的特点,有利于开展分层、分类、分科的中华优秀传统文化培训。本课题的研究有利于落实上级文件精神,直面教师中华优秀传统文化素养和教学技能提升的需要,丰富中华优秀传统文化国家培训、市镇培训之下的第三级培训——校本培训的内涵,探索教师中华优秀传统文化培训的一条“草根化”解决策略。

研究内容

(一)挖掘内容,建设适切的中华优秀传统文化校本课程;

(二)利用平台,探索灵活的中华优秀传统文化研修样态;

(三)学用转化,形成有效的中华优秀传统文化研修方式。

研究成果

课题按照“保障投入发挥校本培训效益、及时反馈提高校本培训兴趣、实践探究推进校本培训成果转化、团队共进对抗学习惰性”的思路开展校本培训,从提升教师中华优秀传统文化素养入手,基于“互联网+教育”背景下个性化培训理念和学用结合的实践性培训理念,聚焦中华优秀传统文化校本培训“三三三”模型的研究。

(一)构建了文化通识课程、学科研修课程、学校特色课程三种“适”而“微”的专精性校本培训课程;

(二)形成了专家骨干引领式、自学.反思.交流式、案例实践研修式三种灵活的研修样态;

(三)结合“体系完整、少授专精、自我导向、活在当下、学用结合”五原则,融合umu、钉钉app、学校微信公众号等“互联网+”多维研修平台,推进了线上学习、集中展示、线下校本实践“三位一体”混合研修过程,帮助教师夯实统文化知识储备,提升教师教学技能。

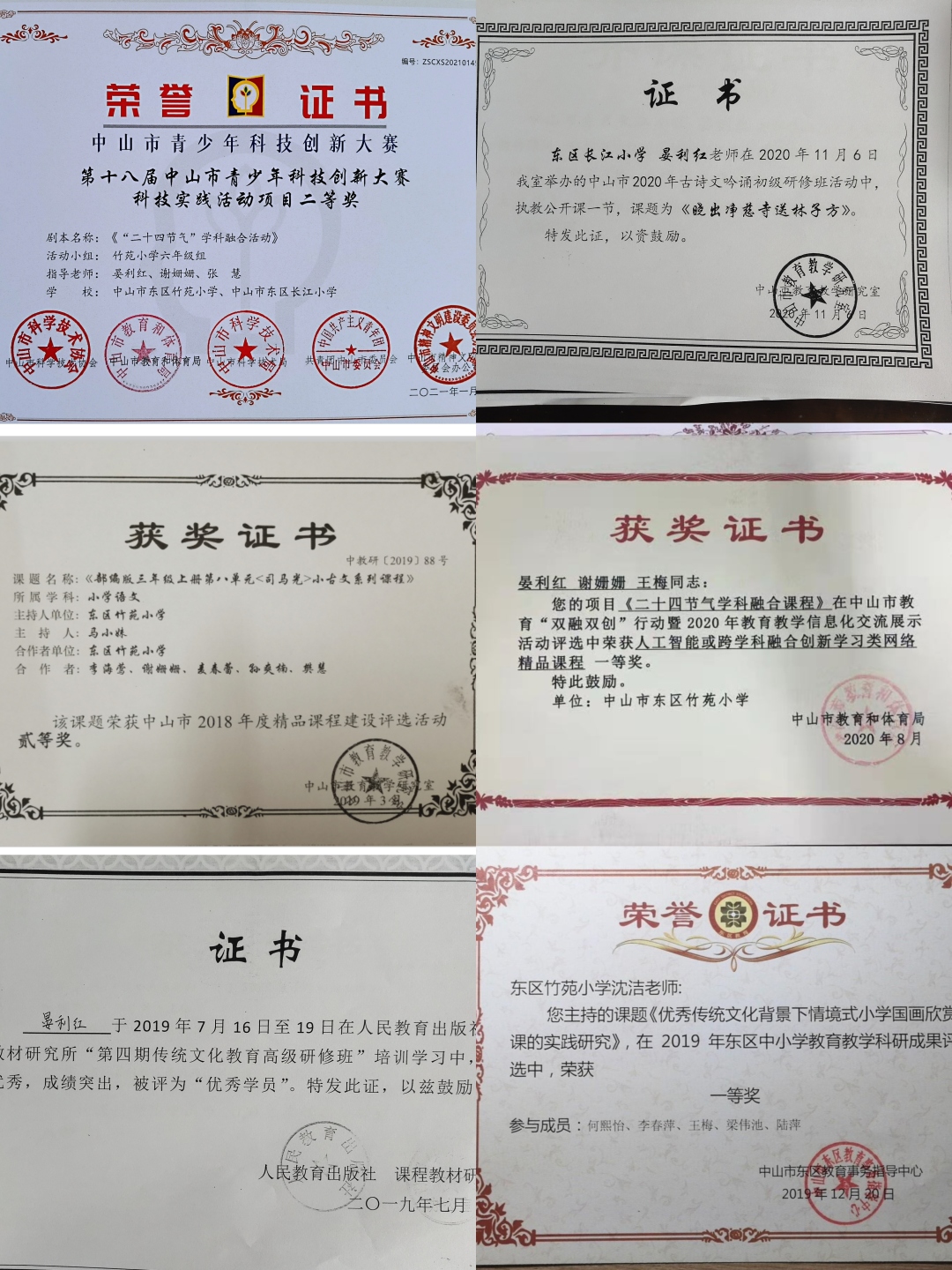

成果辐射

在梁雪菊老师的多次指导下,本课题的开展,有效提升了教师的专业化水平,增强了学校教科研氛围,提高了教师的问题意识和中华优秀传统文化教育能力。截止2021年8月,本课题成员主持或参与的4个子课题在中山市第十一届教科研成果评选、东区街道第三届区级课题成果评选中获奖,发表论文5篇。此项目于2021年12月获得中山市第十二届教科研成果基础教育类二等奖。