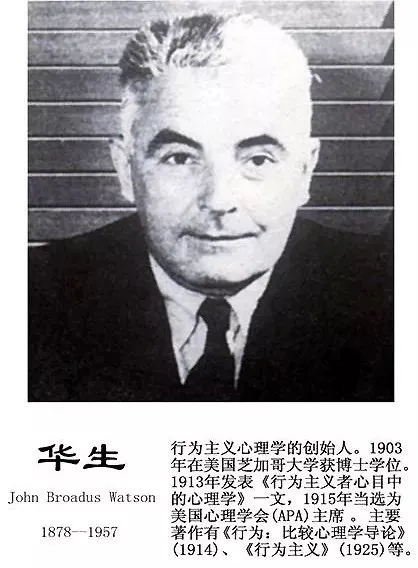

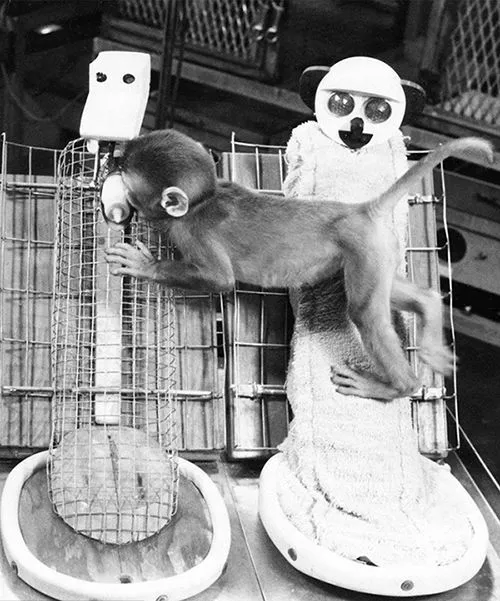

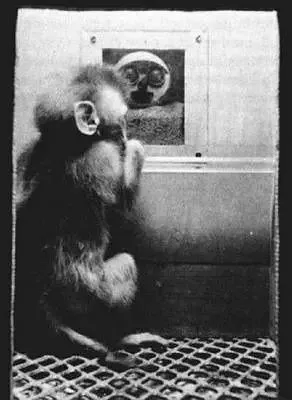

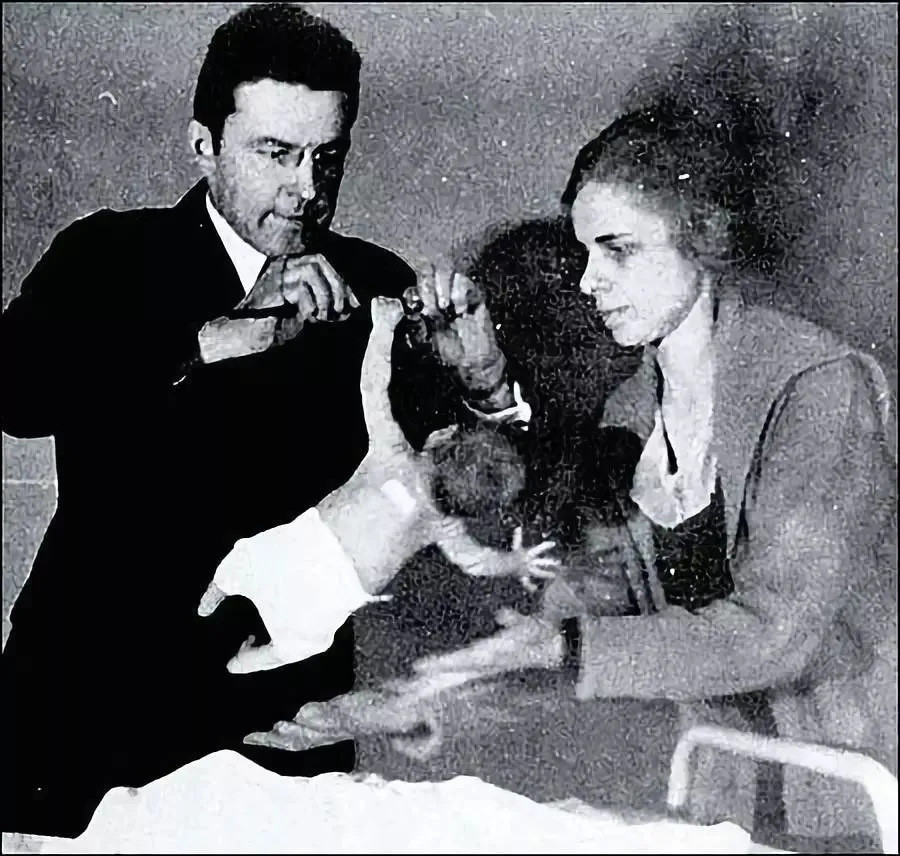

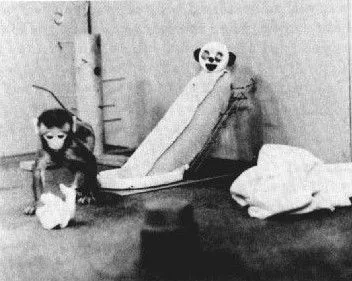

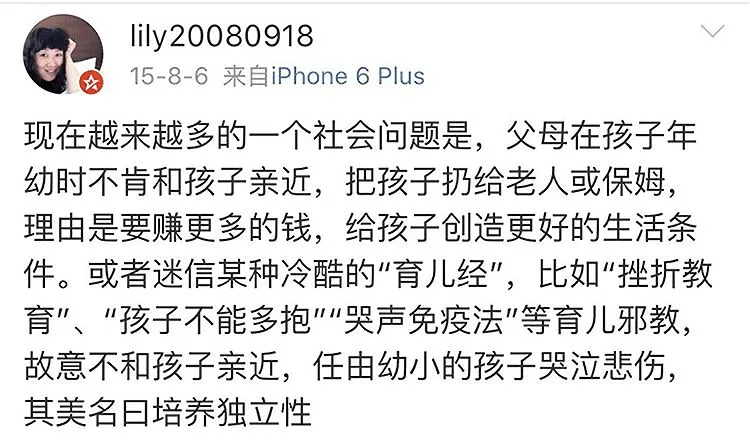

作为一名心理教师,我经常给老师和家长们做关于心理学和家庭教育指导的讲座,经常给他们讲孩子在成长过程中需要的心理营养和依恋关系。每次提到孩子的养育,我就会想起那些为之探索和研究的心理学家以及他们的实验。上世纪三四十年代,美国心理学家、行为主义心理学创始人华生,提出了一个非常著名的理论:“孩子对爱的需求,源自于他对食物的需求,满足了他对食物的需求,就满足了他对爱的需求,所以母亲只需要给宝宝提供足够食物就可以了。母亲不能和孩子过度亲密,过度亲密会阻碍孩子的成长,使孩子在成人后非常依赖母亲,从而难以独立难以成才。”华生为此还专门写了一本书 ——《婴儿和儿童的心理学关怀》。“要把孩子当作机器一样训练和塑造:得像对待成人那样对待孩子,尽量不要亲吻和拥抱孩子,不要让孩子坐在母亲大腿上,不要轻易地满足孩子,就算孩子哭泣,也决不能心软,以免他们养成依赖父母的恶习……”这套理论在上世纪三四十年代,风靡了整个美国,接着又影响了西方多个国家。后来流行的哭声免疫法、延迟满足法、婴儿独立睡眠法等,其核心思想皆源于此。这个人就是 —— 哈里·哈洛(Harry Harlow)。恒河猴 94% 的基因和人类相同,它对外界刺激所做出的反应,和人类非常类似或相近。哈洛把刚出生婴猴放进笼中,然后用两个假猴子代替母猴。一个假猴是用铁丝做的,胸前安装了一个奶瓶,可以 24 小时提供奶水。如果按照华生 “有奶就是娘” 的理论 —— 孩子对爱的需求,源自于他对食物的需求,满足了他对食物的需求,就满足了他对爱的需求。但实验结果出人意料,所有参与实验的婴猴,都选择了没有奶瓶的 “绒布妈妈”。几乎在所有时间里,小猴都会挂在 “绒布妈妈” 身上,只有感到饥饿难耐时,它才会跑到 “铁丝妈妈” 那里吃奶。但只要一吃饱,它就会迅速回到 “绒布妈妈” 怀里。有的小猴甚至饿了也不愿过去,它们把身子挂在 “绒布妈妈” 身上,只把头探到 “铁丝妈妈” 那边吃奶。他制作了一些发条玩具,比如恐怖的大蜘蛛、会敲鼓的小熊等,然后将它们放进笼子里。小猴害怕极了,立即奔回去抱住 “绒布妈妈”,趴在妈妈怀里,慢慢地安静下来。哈洛又将 “绒布妈妈” 移到另一间房间,然后用发条玩具继续恐吓。小猴更加害怕了,但即使再害怕,它也不奔向 “铁丝妈妈”,而是眼巴巴地望着另一边的 “绒布妈妈”。

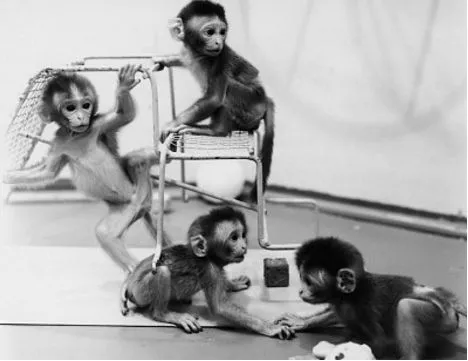

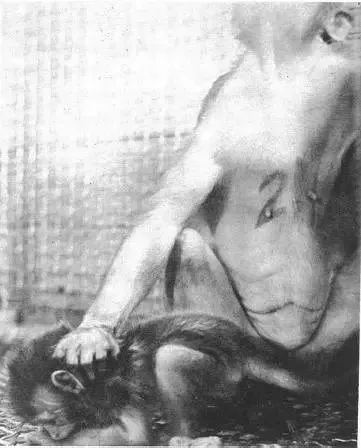

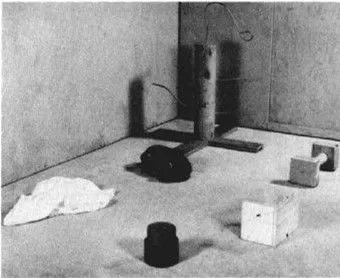

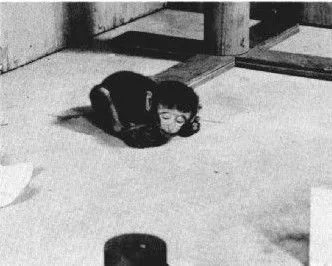

如果没有 “绒布妈妈”,小猴子就蹲在地上,团成一团,战栗、吃手指、摇摆、尖叫……“母爱的本质,绝对不是简单地满足孩子的饥饿和干渴的需求,它的核心是接触性关怀:拥抱、抚摸、亲昵。”所以,父母对孩子的养育,不能仅仅停留在喂饱的层次上,要想孩子能够健康成长,就一定要为他提供触觉、视觉、听觉等多种接触性关怀。但这批不是由真猴而是由 “绒布妈妈” 养育的猴子,长大后出现了一系列问题。当哈洛把这些猴子,放归到正常的猴群当中后,发现它们几乎无法与其他猴子相处。“这些猴子孤僻、抑郁和自闭,有的还出现了自残性和攻击性,对周围的一切都抱有敌意,不能和其他猴子一起玩耍,也不愿跟其他猴子待在一起。”哈洛由此想到了一个问题 —— 它们具备养育后代的能力吗?哈洛通过实验发现:所有公猴都失去了寻偶和交配能力。而母猴呢,也根本不愿交配。把经验丰富的公猴放进去,母猴们就会拼命抵抗,公猴满身是伤不得不认怂。哈洛发明了一个 “强暴架”,以此固定母猴身体,使公猴能够骑到母猴身上。于是哈洛又把一批婴猴放了进去,让可以摇摆的 “绒布妈妈” 养育它们,并保证婴猴每天有半小时的时间和真正的猴子一起玩耍。实验非常成功,这样哺育长大的猴子,成年后基本都正常了。于是哈洛得出结论 —— 运动和玩耍,是母爱另外两个重要的因素。“只给食物和拥抱,不给孩子充足的运动和玩耍,脑部控制运动和平衡的感官系统,与触觉及运动相连的情感系统等,都会受到非常大的影响。也就是说,脑功能会失常,表现为暴力、幻觉以及精神分裂。”1958 年,美国心理学会年会上,哈洛做了一个著名的演讲,演讲的题目叫 ——《母爱的本质》。“爱存在三个变量:触摸、运动、玩耍。如果你能提供这三个变量,那就能满足一个灵长类动物的全部需要。”这个演讲,不仅震动了整个美国,也颠覆了美国社会一直倡导的哺婴方式。二战时,许多婴儿被送到了孤儿院。尽管孤儿院给予了足够的温饱,但大部分婴儿还是去世了。大家都觉得很奇怪,推断婴儿可能是死于细菌或疾病传染。于是政府规定 —— 照顾婴儿的修女,要与孩子保持距离,并在婴儿床之间隔上布帘。只有一个孤儿院除外 —— 其养育的婴儿,死亡率特别低。一位医生于是偷偷前去调查,结果发现这里的一位修女违反了规定,她每天晚上值班的时候,都会抱起一个个婴儿,进行温柔地轻抚和按摩。事情由此真相大白 —— 触摸、运动和玩耍,才是真正的灵丹妙药。德国皇帝腓特烈二世,做过一个残酷的实验,他将很多刚出生的婴儿从父母身边带走,集中在一起,然后由护工专门喂养。只给予充足的食物,但没有任何情感互动,结果,这些婴儿全都死掉了。斯皮茨在《医院制度》一书里,记录了他在育婴堂观察到的现象:“那些仅仅获得食物给养的弃婴,由于没能获得养育者的触摸和情感互动,会变得异常安静、孤僻和忧郁,很多婴儿不到一周岁就死亡了,一部分婴儿虽然活了下来,但难以像正常孩子那样发育,甚至不能坐、立和交谈。”那个担忧母爱过度的心理学家华生,在自家孩子身上贯彻了自己的理念:结果他自己三个孩子全得了抑郁症,大儿子作为一名精神科医生自杀身亡了,二女儿也多次自杀,另一个儿子一直流浪,靠他的施舍才能生活。倡导并践行“行为主义婴儿训练法”的华生家族,悲剧同样在第三代延续:华生的外孙女Mariette记忆中,妈妈Mary沉默易怒,秘密酗酒,并曾经多次试图自杀。Mariette自己也是酒精成瘾者,并多次考虑自杀。哈洛觉得实验还不够充分,于是在实验一的基础上,他又做了一个实验 —— 旷场实验。他把幼猴放进一个不熟悉的小房间,房间里放满了很多物品,积木﹑毯子﹑带盖容器﹑折纸等,都是幼猴喜欢玩弄的东西。当房间里仅有 “铁丝妈妈” 或者没有任何妈妈的时候,幼猴都非常害怕和紧张,或是抱着头缩在墙角,或是蜷缩在毯子上,对周围的玩具不理不睬。当房子里有 “绒布妈妈” 时,幼猴会立刻冲过去,紧紧抱住 “绒布妈妈”。

过了一会儿以后,幼猴会把 “绒布妈妈” 当作安全之源,大着胆子去触碰那些玩具,轻轻摸一下掏一下,然后迅速返回 “绒布妈妈” 怀里,然后又试着去触碰那些玩具,如此循环往复,跟人类孩子一模一样。

当哈洛将 “绒布妈妈” 拿走后,幼猴就会抱头缩在墙角,表现出非常害怕的样子,给再多玩具也不要。

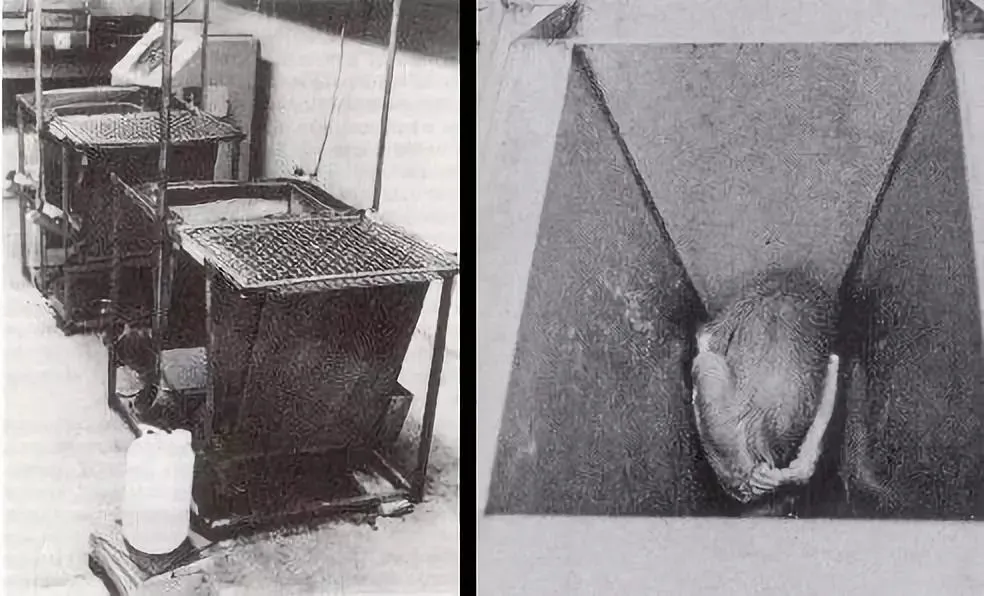

● 独立并不是 “孤立” 和 “狠心” 培训出来的。恰恰相反,得到细心呵护、温柔拥抱、及时回应的孩子,孩子反而更容易离开妈妈怀抱去独立探索,成为更加独立、更能适应社会的人。● 越是得到爱抚和疼爱的孩子,就越会敞开内心,变得开朗。而越是得到关注少的孩子,就越是会封闭自己的内心,漠视周围环境,孤僻不合群。为了继续探索母爱缺失可能引发的问题,哈洛又做了一个实验 —— 长期缺母实验。一群小婴猴出生后,哈洛不让它和任何假妈妈接触,就让它们孤独地呆在笼子里,只是定时地给予食物。在小猴 “无母” 地生活 8 个月之后,哈洛将它们放进了拥有 “绒布妈妈” 和 “铁丝妈妈” 的房间里。结果它们不会奔向任何一个妈妈,因为它们从来没有跟妈妈相处的经验。它们大都抱着自己,摇摆身子、瘫倒在地,然后发出绝望的尖叫声。而更可怕的是,这些小猴长大后,完全无法融入猴群,非常胆小、非常惧怕其他猴子,同时具有非常强的自残性和攻击性。当其他猴子欺负它们时,它们就开始自残,撕扯自己的毛,咬自己的胳膊和腿。(和我们现在的一些学生有没有很像)幼猴在出生后,一旦跟母亲分离超过 90 天,这种伤害就无法弥补,即使此后再跟母亲或其他伙伴相处,也永远无法成长为正常的猴子,因为某个 “关键期” 被错过了。一旦错过,那扇门就被永远地关闭了,情感纽带便再也无法建立。于是哈洛得出了结论 —— 孩子出生之后的6 个月,是建立良好母爱的最重要时期。因为小猴的 90 天,差不多就是人类的 6 个月。“孩子出生后,父母特别是母亲,要避免与孩子的长期分离。长期分离会对孩子造成巨大伤害。”最后,哈洛做了一个非常残忍的实验,这个实验叫 ——绝望之井。哈洛制造了一个个漏斗型小黑屋,让小猴们头部朝下吊了两年,底部有个容器可以获取食物。刚开始的时候,小猴会不断顺着峭壁往上爬,但发现无法逃离后,便孤独绝望地安静了下来。两年后,将小猴放出来时,它们已经得了重度抑郁症。喜欢远离猴群,呆呆地坐着,完全失去了猴子应有的活力,且拥有极强的自闭、自残和攻击倾向。哈洛试过很多药物和利用集体生活对它们进行治疗,但都没能得到多大的改善。哈洛由此得出结论 —— 从这些小猴身上,我看到了人类最惨重的精神疾病是怎么来的。“对灵长类动物来说,早期严重而持久的孤立,会导致孩子心理残伤和死亡,这种影响直至终生。”攻击性,并非天生,而是因无回应的绝境而生。严重缺乏回应的婴儿,内心会产生两个激烈情绪:哈洛的这一系列实验,因为非常残酷残忍,受到了很多人的批评和斥责,但这一系列实验的贡献实在是太大了,它扭转了风行欧美的育婴方式。所以哈洛的恒河猴代母实验,后被誉为 “20 世纪最伟大的心理学实验”。殊不知,孩子在幼年时期,如果没有得到足够的触摸、运动和玩耍,长大后往往性格内向,不合群、抗压能力差,自我价值感低,社交能力比较弱,甚至会抑郁、自闭、自残和充满攻击性。现在的父母都喜欢说一句话 —— 不让孩子输在起跑线上。但大部分父母并不知道,真正的起跑线其实在婴儿时期。对孩子真正的富养,不是给最多的钱,不是给最好的食物,而是给最多的陪伴。《柳叶刀》有一个调查,结果显示:中国抑郁症患者已达 9400 万。2016 年,中国疾病预防控制中心发布了一个数据:中国每 13 人中就有 1 个精神障碍患者,中国青少年自杀率已经排在了世界第一。抑郁症的成因虽然非常复杂,自杀的原因也涉及多个方面,但毋庸置疑,其中极为致命的一个成因,就来自于 “婴童” 和 “幼年”。 【投稿须知】公众号《许兴华数学》诚邀全国各地中小学数学教师、教研员和数学爱好者热情投稿!来稿时请注意以下五点:

【投稿须知】公众号《许兴华数学》诚邀全国各地中小学数学教师、教研员和数学爱好者热情投稿!来稿时请注意以下五点:

(1)来稿请注明真实姓名、工作单位、联系方式(无具体工作单位和真实姓名的投稿,一般都不会采用)。

(2)来稿一般要求同时用word文档和PDF格式的电子稿件(防止不同版本的Word打开时出现乱码)。另外,也接受少数著名教师的手写稿(手写稿必须清晰可读)。

(3)每篇文章请认真审查复核,防止错误发生,来稿文责自负。如有抄袭,则有可能被举报并受到有关著作版权部门的追责。

(4)投稿邮箱:chinamatha@163.com;或加主编微信xuxinghua168投稿(加时请注明:投稿).(5)本公众号对优秀作者和名师一般会附上“作者简介”,以让广大读者更好地了解作者的研究成果和方向,以便进一步学习作者的相关数学思想或解题方法。

【投稿须知】公众号《许兴华数学》诚邀全国各地中小学数学教师、教研员和数学爱好者热情投稿!来稿时请注意以下五点:

【投稿须知】公众号《许兴华数学》诚邀全国各地中小学数学教师、教研员和数学爱好者热情投稿!来稿时请注意以下五点: