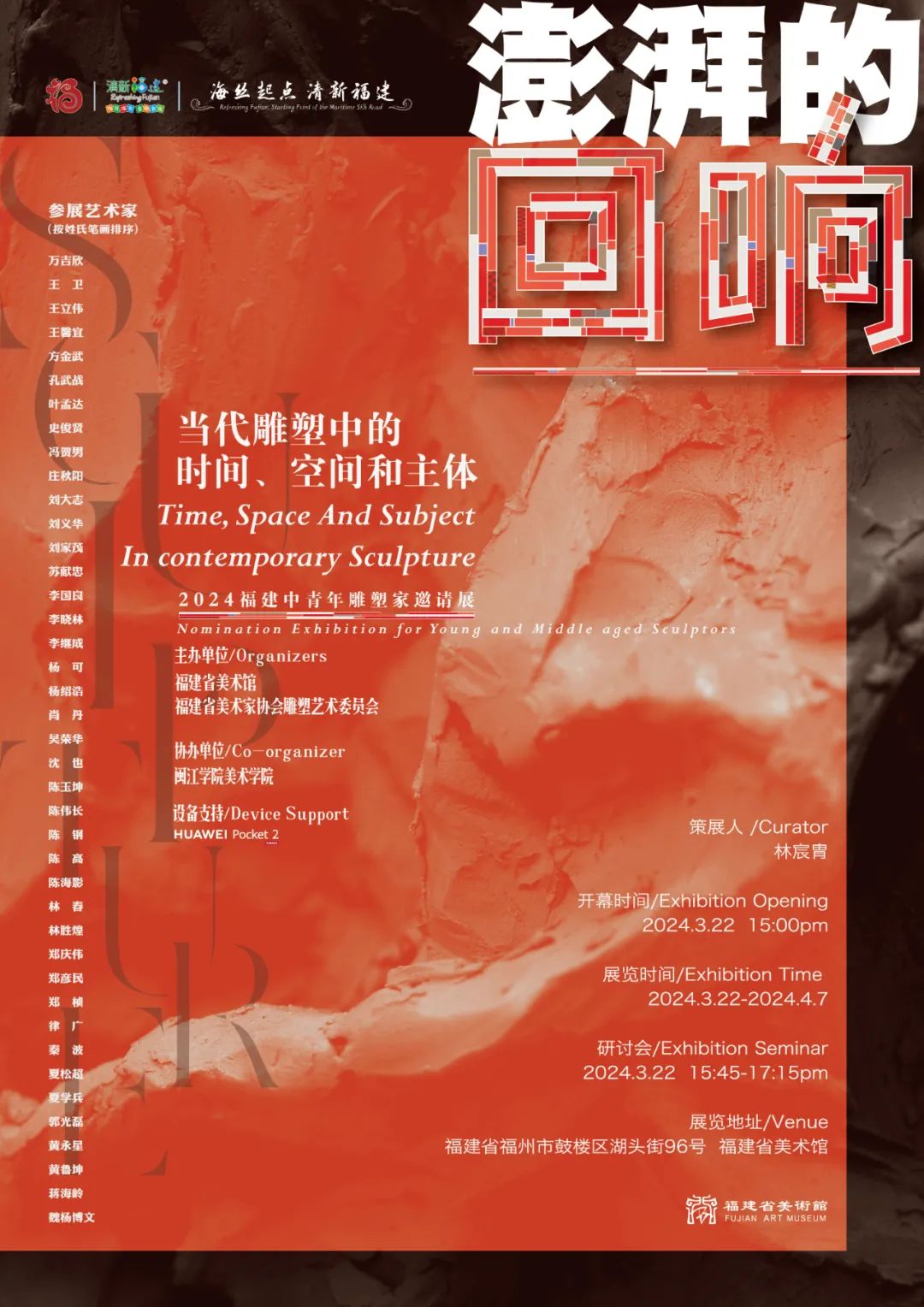

展览前言

Exhibition Preface

在过去数百年间,有许多时刻预示着艺术向公共空间的转向。1623年,贝尼尼(Gian Lorenzo Bernini)创作的“大卫”雕塑不再孤悬于神坛,而是设定了一个最佳观赏角度,当观众站在与大卫对阵的巨人歌利亚的视角时,愤怒的大卫顿时化身成一件锐利的武器;这是贝尼尼首次在雕塑中设置了特定的观众角色,艺术凭借公众完成了它的理想状态。18世纪以前的欧洲,艺术品往往被封存于私人藏品库中而处于无名状态,直到1793年,卢浮宫作为公共博物馆面向公众开放,艺术品开始被赋予名称,以便于公众识别和欣赏,艺术面向公共空间开放的同时也认定了它的存在。进入20世纪,艺术品向公众的展示成为常态;1982年约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)在德国卡塞尔着手种植七千棵橡树,这件作品最终由市民共同完成,公众开始参与艺术创作。

从1623到1982年,这些特定的时间节点展现了艺术是如何走向公共空间的,艺术的创作和接受主体又是如何转向公众的。然而与此同时,人们对时间本身的认知和界定也在发生着变化,随着数字孪生技术的发展,虚拟与现实、过去与未来之间的界限越来越模糊,时间也被赋予了多重维度。特别是当公众能够随意使用人工智能技术生成所谓的艺术品时,那种建立在线性时间基础上的,不断挑战过去艺术风格的艺术创造模式受到了挑战。在这种背景下,我们不得不重新思考艺术是什么,创造又有什么边界。

本次展览试图呈现当代雕塑家对以上问题的思考与探索,展览围绕时间、空间和主体这三条线索展开。在时间层面,雕塑家们不再坚持传统雕塑永恒不变的纪念碑式时间,而是窥探到时间脆弱易逝的一面;他们讨论现代时间的流动性和断裂性、中国古典时间的弥散与循环、自然时间的生长与溃败,试图揭示时间在当下的各种可能。在空间层面,雕塑家们不再满足于用底座割裂空间与作品的关系,而是运用抽象的听觉、嗅觉或视觉元素填充实体空间,并占据观众的心理空间;他们将作品融入一个公共空间中,让观众在作品中穿行,使观众参与作品,成为作品的一部分。在主体层面,雕塑家们也不再执着于以一己之力完成整件作品,他们除了用作品表达自己对人物的深刻理解,使得观众在作品中与自己相遇,产生思想上的会通;他们还赋予作品开放性和互动性,邀请观众参与作品的互动,让观众参与创造作品的多样形态。

雕塑家们在当下的多样探索体现了当代雕塑的新方向,即借助个人创作赋予普通民众以参与、创作艺术的权利。在这种开放且自由的状态下,当代雕塑拓开了一片新的文化公共空间,雕塑家们以蓬勃的艺术创造力,在广阔的社会空间里收获了澎湃不息的热烈回响。

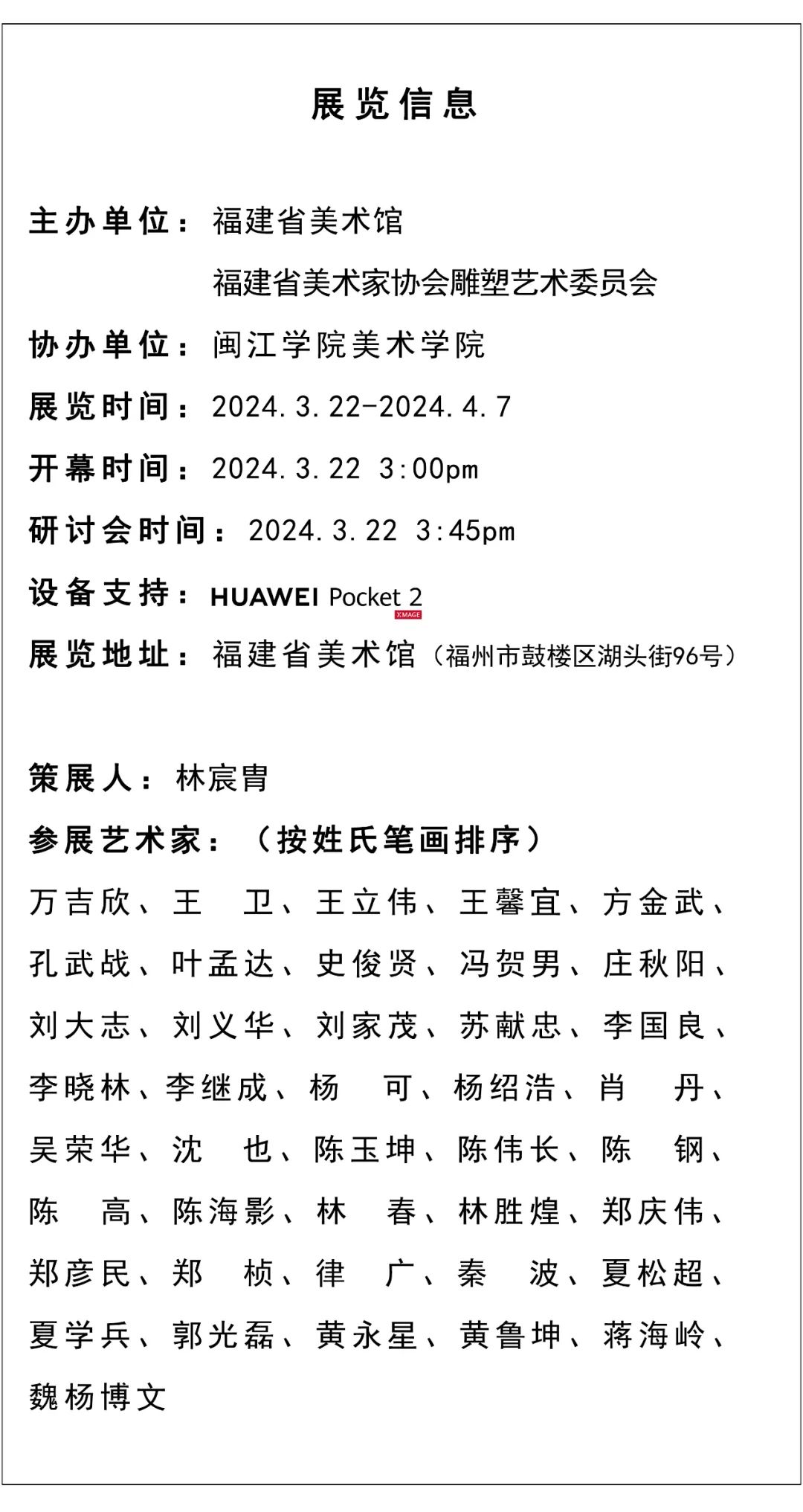

林宸胄

2024.3.19

策展人介绍

CURATOR

林宸胄

美术理论研究者、策展人、艺术家。

现任福建师范大学硕士生导师,福建省高层次引进人才(2019),中央美术学院艺术学理论博士(2016)。

参与及主持国家级、省级科研课题数项,在北京、福州等地先后策划展览三十余场,近年研究领域包括公共艺术理论与实践、现当代美术公共转型及新技术艺术伦理等。