纵观历史长河,

龙文化始终贯穿中华文明的发展进程。

龙之形成

凝结着中华民族的想象与创造;

龙之演化

经历了由多元趋向统一的过程;

龙之形象

包含着多元文化的融合共处;

龙之意象

承载着以爱国主义为核心,

团结统一、爱好和平、

勤劳勇敢、自强不息的民族精神。

“中国龙——甲辰年贺岁展”正在南京市博物馆(朝天宫)多功能厅展出。我们将陆续推出本次展览系列解读,以“中国龙”的鲜明意象,挖掘阐释中华文明的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性。

本期带您探寻——中国龙的多元起源。

朝天宫宫墙 团龙图案

龙是一种想象的动物,来源于华夏先民们的自然崇拜思想。但它的原型究竟是什么?千百年来人们不断追问,却至今仍未找到确切的答案。

关于龙的起源,众多专家、学者从民族学、历史学、考古学等方面进行了广泛的研究,提出了许多假说。有人说龙是先民们以蛇、鳄鱼等现实动物为原型经过艺术加工而创造出的生物形象,有人说龙是古人对于雷电、云雨、星象等自然现象而产生的奇妙联想,还有人说龙是上古时代诸多氏族部落通过兼并、重组而最终形成的一种综合性的图腾崇拜。

闻一多先生关于龙图腾的阐述

闻一多先生关于龙图腾的阐述

如果从考古学的角度寻找一些实证的话,可以发现新石器时代是中国龙文化形成、发展的重要时期,我国各地先后考古发掘出各种不同的“龙”形遗物和遗迹。

兴隆洼文化辽宁阜新查海遗址出土的巨型石堆龙,距今约有8000年的历史,是迄今为止发现年代最早、形体最大的龙的形象。它以石块堆积而成,位于整个遗址聚落的中心,应与图腾崇拜和祭祀有关。

兴隆洼文化巨型石堆龙(距今8000年)

辽宁阜新查海遗址出土

再从稍晚各地出土的各种龙形遗存看,长江中下游、黄河中下游、西辽河流域等地区相继进入文明阶段以后,其社会上层也普遍形成了龙崇拜的迹象。

仰韶文化蚌塑龙(距今约6000年)

河南濮阳西水坡遗址M45出土

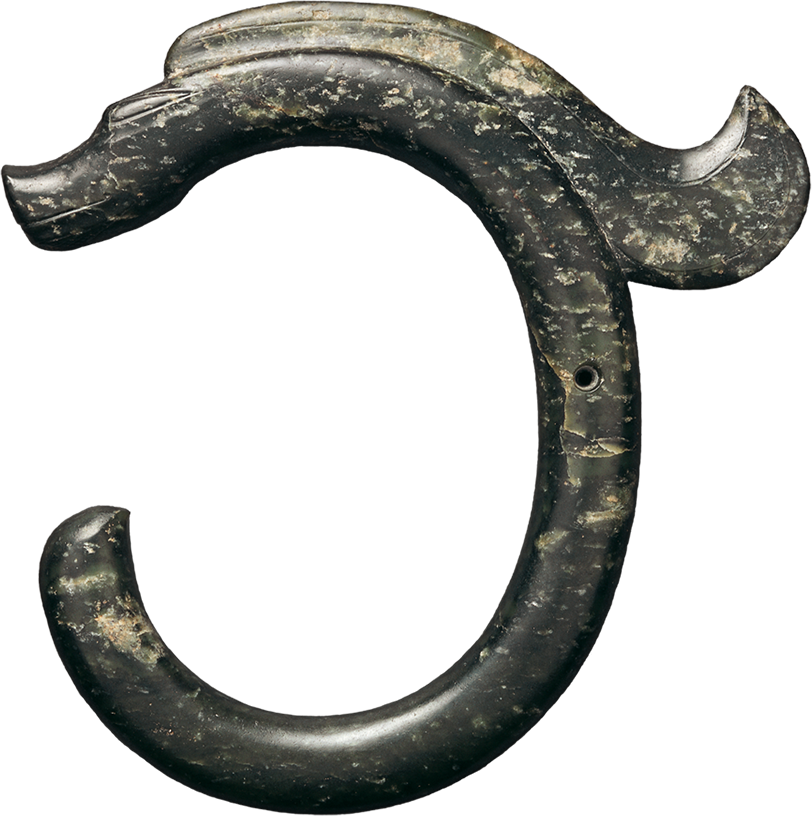

红山文化玉C形龙(距今6000-5000年)

内蒙古翁牛特旗三星他拉村出土

△中国国家博物馆藏

红山文化玉猪龙(距今6000-5000年)

辽宁建平牛河梁遗址采集

△辽宁省博物馆藏

凌家滩文化玉龙(距今5600-5300年)

安徽含山凌家滩遗址出土

△安徽省文物考古研究所藏

良渚文化龙首纹玉镯(距今5300-4300年)

浙江余杭瑶山遗址M1出土

△良渚博物院藏

陶寺文化蟠龙纹陶盘(距今4300-3900年)

山西襄汾陶寺遗址出土

△中国社会科学院考古研究所藏

二里头文化绿松石龙形器(距今3700年)

河南偃师二里头遗址出土

△中国社会科学院考古研究所藏

考古学家苏秉琦先生曾提出,古代中国文明起源的火花,“真如满天星斗”,呈现为高度多元性,多中心,四散分布的特点。不同的区域性文化族群有着不同的信仰和观念,他们所创造出的龙形象,必然各不相同。中国早期的龙形文化遗存,分布广泛,形象迥异,生动诠释了古代中国文明起源的多元性与复杂性。

南京,地处长江下游,拥有独具优势的山水自然环境,是长江文明的肇始地之一。60万年前,南京就已有了人类活动。南京地区发现的新石器时期遗址众多,兼具南北早期文明的文化因素,具有鲜明的地方特征。在这些史前遗址中,也发现了龙形文化的遗存。

南京高淳薛城遗址,是迄今已知南京地区面积最大、年代最早的史前聚落遗址,距今6300至5500年。2021年,遗址内发现一处巨大的蚬壳堆塑遗迹,由河蚬杂以螺壳、蚌壳等水生贝类外壳堆塑而成,自东向西南方向铺陈,外形酷似一只趴伏的鳄鱼。

南京薛城遗址蚬壳堆塑遗迹

(南京师范大学薛城遗址考古队供图)

鳄鱼是早期“龙”形象的重要来源之一,也有学者认为这是“龙”的初形。鳄鱼在古文献中即被称为“鼍(tuó)龙”、“猪婆龙”。据推断,薛城蚬壳堆塑遗迹的原型可能为湖荡地区常见的扬子鳄,与先民的原始信仰、图腾崇拜有着密切的关系。

新石器时代·龙形玉饰件

南京浦口营盘山遗址出土

△南京市博物总馆藏

南京浦口营盘山遗址也是南京早期文明的重要遗址之一,距今约5000多年,是一处新石器时期原始社会氏族的公共葬地。该遗址出土的随葬品中多达半数都是玉器,其中包括2件龙形玉饰件,是目前南京地区发现的时代最早的龙形文物。它们具有鲜明的地域文化特色,凝结着聚落时代的南京先民的创造力和想象力,为南京龙文化起源提供了重要实证。

随着中华文明的发展,诸多文化之间的互动和交流也越来越频繁,越来越密切,经过多次撞击、融合,最终凝聚成多源、一统的中国传统文化。形态各异的“龙”形象经过先民们的整合和创造,也从多元走向一体,逐步确立起后世神龙的雏形。

参考文献:

1. 王树强、冯大建:《龙文——中国龙文化研究》,天津:南开大学出版社,2012年。

2. 李竞恒:《早期中国的龙凤文化》,北京:人民出版社,2018年。

展览名称

中国龙——甲辰年贺岁展

展览地点

南京市博物馆(朝天宫)多功能厅一楼

展览时间

2024.1.26—2024.3.31

星标⭐️博物南京

第一时间收到展览/活动信息哟

#博物南京#展览解读#南京市博物馆

撰稿| 胡婧

编辑| 孙望,审校| 杨晓慧,监审| 吴阗、宋燕、毛晓玲。素材来源:南京市博物馆。部分图片素材来源于⽹络,如有侵权,请联系删除,⽂章及插图版权属于原作者。