国际美妆时尚博览中心

·中国馆

中国古代妆容变迁(二)

一唐朝与宋朝

Makeup Changes

Makeup Changes

中国古代妆容变迁

上期小编介绍了汉朝和魏晋南北朝的妆容变迁

发现虽然各个时代的审美观念不同

但从古至今,人们都没有停下过追求美的脚步

今天我们继续追溯唐朝与宋朝的妆容变迁吧~

PART.01

唐朝—鼎盛时期

(公元618年—公元712年)

初唐:从简约保守转向华丽绽放

从简约的旧朝遗韵开始

武则天生于武德七年(公元 624年),贞观十一年(公元 637年)十四岁时入宫,当了十二年才人,太宗去世后随没有子女的嫔妃们一起入感业寺为尼。贞观距唐代开国不远,女装风格与北朝后期、隋类似,崇尚纤细的身形,妆饰相对保守、简单,尚未形成夸张浓烈的风格。此时的宫中嫔妃,应该多妆面浅淡,略施粉黛,朴素而清秀,梳着高髻,身穿大袖襦衫,束着裙腰极高的长裙;而身份较一般的女性,则可能更多穿着窄袖衫子和间裙,发型以各种鬟髻为主。

初唐“双螺髻、却月眉、梅花妆”复原

正所谓“红衫窄裹小撷臂”,初唐女性上衣多为交领或圆领襦衫,日常一般穿着窄袖短衫子,裙腰位置也极高,甚至束至胸上腋下,几近领口。宫女、婢女在室外行走或劳作时,还会在腰胯部束带,将裙摆收高以便于行事。普通发型仍有浓郁的隋风,鬓发收拢服帖,头顶则以低矮的层叠盘绕型发髻为主,或盘绕成单髻,或带鬟双髻。面妆多是浅淡的白妆,眉形也或纤细或短小,唇色淡雅、唇形小巧,整体呈现收敛、含蓄的状态。反映贞观十五年(公元641年)唐太宗接见吐蕃使臣故事的《步辇图》中,宫人正是如此打扮。

初唐“画斜红、分捎眉”的胡服女子妆容复原

高髻之风已经出现。宫中贵妇喜好挽发后收拢至脑后,再自下翻转而上成髻,或即文献所称的“唐武德中,宫中梳半翻髻”。这种高髻出现之后,很快自上而下流行至民间。贞观八年(公元634年),唐太宗征调数万民夫修建洛阳宫,直言敢谏的中牟县丞皇甫德参上书坚决反对,还特别提到一句“俗好高髻,盖宫中所化”,说民间风行高髻,就是因为宫里嫔妃们所起的不良带头作用。太宗听后勃然大怒,认为皇甫德参的指责完全是毁谤,耍性子说:“难道要我大唐宫中嫔妃都没有头发,你才满意吗?”(此人欲使宫人无发,乃称其意!)后来在魏征的劝谏下,太宗平息怒火,还对皇甫德参进行了赏赐。

步入开放的高宗朝

唐高宗永徽二年(公元651年),武则天再度入宫,之后被封为二品昭仪,开始一步步确立自己在宫中的地位,登上皇后之位。这时唐代女性形象的风格也开始悄然变化,崇尚的身形从纤细瘦弱转为更加挺拔,风气渐开放,妆面也往复杂发展。

在唇两侧点假靥、眉心画花钿、面颊两侧画月牙形斜红的华丽妆面越发常见,成为唐代最具代表性的妆容。高宗显庆三年(公元658年)的执失奉节墓壁画虽然着色草率,但也一一为仕女、舞女在两鬓太阳穴前用大红色绘出一道斜红,额上眉心也点以红饰。

眉形开始往粗阔发展,愈加浓妆重彩。乾封二年(公元667年)的昭陵韦贵妃墓壁画描绘了完整的妆面,不管是乐舞伎、侍女还是墓主韦贵妃本人,画像大多绘出了斜红、腮红以及唇两侧的黑点“假靥”,额头上还有扇面形或花草形的花饰。从图像上看,这一时期黑色面靥是女性竞相追逐的时尚,连韦贵妃本人也不例外,这在其他时代并不多见。

武周时期妆容复原:着花钿、斜红、面靥、吊梢眉、义髻

武周:盛装华丽绽放

唐高宗上元元年(公元674年),高宗称天皇,武则天称天后,政事皆由武后处理。天授元年(公元690年),武则天正式称帝,改国号为“周”,直至神龙元年(公元705年)被迫退位。武则天对有政治象征意味的服装进行了各种创新和改革,几次赏赐高级官员、诸卫将军华丽的绣袍、铭文袍,以猛禽、兽类象征文武官员。同时,随着女性政治地位的大幅提高,日常女装的风格也有很大的转变。这一时期可算是唐代女性形象最从容自信、丰满匀称、曲线优美的一段时间,同时着装风气也最为开放和暴露,首饰、妆饰也逐步走向华丽。在一个女性当权的时代,这是合乎情理的转变。

最引人注目的是对于展露身材的自信。“粉胸半掩疑晴雪”,女性袒露丰满胸部的程度大大增加,甚至在今日看来都略显夸张。裙装惯用红、绿等浓艳强烈的颜色,武则天本人便有名句“开箱验取石榴裙”。上层社会女性衣料越发铺张奢侈,在衣缘用锦料的做法越来越多,甚至整件短袖、褙子均用富丽堂皇的大花锦绣制作。

武则天退位之后,女性一包括她的女儿太平公主、儿媳韦后依然活跃在权势的巅峰,直至玄宗即位。华丽的武周风一直持续到了开元初年(公元713年),而以丰腴为美、衣着宽松、大红妆面的风尚,则是杨贵妃登场之后的后话了。

盛唐:贵妃的红妆时代

开元、天宝几乎是唐代流行变迁最快速的阶段,甚至密集到了三五年便有一变的程度。这次我们就借杨玉环的一生,来看看盛唐开元、天宝时代几十年间,贵妇们从淡雅素净到红妆浓烈的妆饰变迁。

盛唐女子妆容复原:花钿、面靥、桃花妆、涵烟眉

开元初:新君即位后的简朴收敛

神龙革命,武则天退位,但“武周风格”延续了十几年,直到玄宗即位后的开元初期才变为朴素收敛的风格。这与登基之初励精图治、躬行节俭的玄宗有很大关系。

刚当上皇帝的唐玄宗希望一改朝野追求奢靡华丽之旧弊,即位以后连下了几道诏敕,严厉禁断对奢靡的珠玉锦绣的追逐,亲自带头将皇家所藏金银熔铸为铤,将珠玉锦绣焚毁于殿前,令“宫掖之内后妃以下,皆服汗濯之衣,永除珠翠之饰”(《全唐文》),甚至下令妇女们要把之前的锦绣衣物染黑,不准织造华丽面料,各地官营织锦坊也停废。

在这种大风气的引导下,妇女妆饰也一改武周末期的华丽倾向,复杂的额黄花钿、斜红、假靥组合以及发髻上插戴的步摇簪钗、花钿至少在京城中被禁绝。杨玉环生于开元七年(公元719年),幼年在蜀地度过,少女时的杨玉环所见女性妆饰,可能大体上还是简洁利落的模样。

初入两京:精致“开元样”形成

开元十七年(公元729年),十岁的杨玉环因父亲去世来到洛阳,寄住在三叔杨玄建家。开元二十二年(公元734年)七月,咸宜公主在洛阳举行婚礼,杨玉环也应邀参加。公主胞弟寿王李瑁对杨玉环一见钟情,在李瑁生母武惠妃的请求下,唐玄宗当年就下诏册立杨玉环为寿王妃。此时尚处于李隆基治下的第二个十年,长安、洛阳的流行风尚与妆饰,已经完全脱离了武周遗风和开元初年提倡的简朴感,形成了新的“开元模式”,往夸张和精致化发展。

妆面色调大体维持淡雅的风格,以白妆和浅淡的薄红胭脂为主。白妆即面施白粉,是素雅的淡妆,《中华古今注》说梁武帝时宫人“作白妆青黛眉”,又说杨贵妃曾作“白妆黑眉”。虽然后人附会不一定精准,但从开元中期的壁画来看,确实可以看到面无朱色、描绘黛眉的贵妇形象。同时也有在脸颊施涂浅淡红晕的例子,这种浅淡红晕可能即“桃花妆”“飞霞妆”。唐宇文氏的《妆台记》中说:“美人妆面,既傅粉,复以胭脂调匀掌中,施之两颊,浓者为酒晕妆,浅者为桃花妆。薄薄施朱,以粉罩之,为飞霞妆。”先在脸庞上匀敷一层白粉,再在手心匀开红色的胭脂水,涂抹在两颊上。程度最浓的被称为“酒晕妆”,就如喝醉酒泛起的满面红晕一般;浅淡若桃花的就叫“桃花妆”;如果在浅薄胭脂之上再罩一层白粉,白里隐隐透出朦胧的红影,就叫“飞霞妆”。

入宫册妃:步入浓烈的红妆时代

开元二十二年(公元734年),杨玉环被册寿王妃。开元二十五年(公元737年),宠妃武惠妃在兴庆宫去世,玄宗郁郁寡欢。有人进言杨玉环“姿质天挺,宜充掖廷”,于是玄宗将其召入后宫。天宝四年(公元745年),玄宗把韦昭训的女儿册立为寿王妃后,将本是儿媳的杨玉环册为贵妃。由于未立皇后,此时杨贵妃地位就相当于皇后。

或是因为李隆基、武惠妃、杨贵妃等上层的个人喜好转变,或是因为太平盛世富足安逸的经济基础、强盛国力,当时的社会开始崇尚富丽奢靡,贵妇们的身材越发丰腴,审美越发浓烈夸张,逐步迈入“红妆时代”。此时宫廷贵妇的发髻更加宽松,脑后拖垂巨大的发包,收拢聚于顶束成前翘的小髻一二,形成了我们所说“天宝样”的标志性发型。贵妇们装饰花钿,衣着宽松,宽大的长裙束于胸上,下摆拖地,纹样花团锦簇。

盛唐“酒晕妆、桂叶眉”妆容复原

盛唐妆容复原:花钿、面靥、桃花妆、涵烟眉

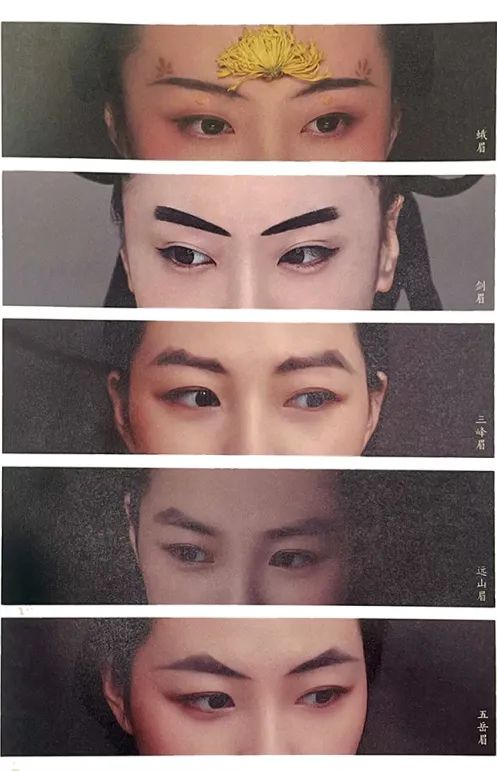

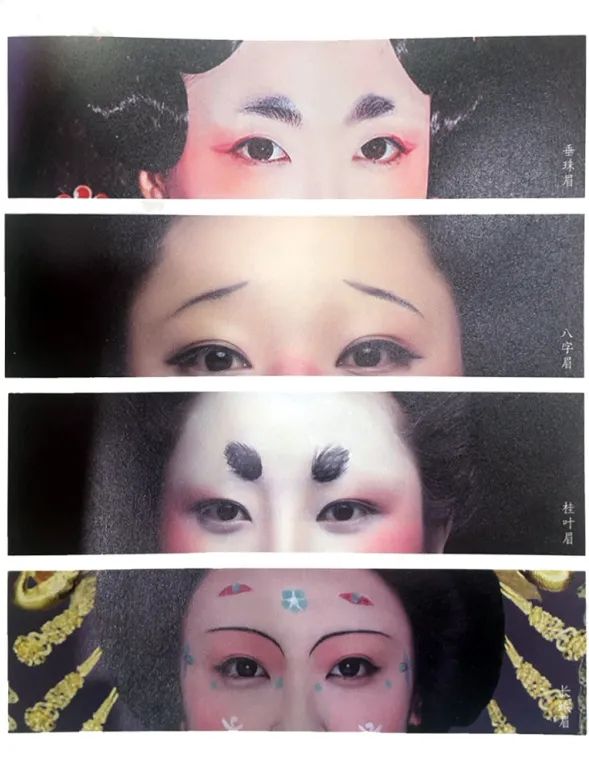

不得不提的还有眉妆。开放浪漫、博采众长的盛世大唐,造型各异的眉形纷纷涌现,且各个时期都有独特的时世妆,堪称中国历史乃至世界历史上眉妆造型最为丰富的时代。

中国古代女子重视画眉和涂胭脂,却鲜少修饰眼睛。文学作品歌咏美目,也多赞颂其自然之美,如“巧笑情兮,美目盼兮”(《诗经》)、“背色直眉,美目缅只”(《大招》)、“两弯似整非整胃烟眉,一双似喜非喜含情目”(《红楼梦》)等,均是含糊地歌咏双目的美丽与含情,而绝少提到描画之事。唐代社会开放包容,且胡风浓郁,因此尽管并不注重眼妆,但有时也可看出些勾画的痕迹,多是勾画上眼线,使眼睛显得细而长,有的眼线甚至延长到鬓发处。大英博物馆所藏的唐代《炽盛光佛并五星图》中的太白金星便是如此。

中唐:时世险妆束

从怪异时世妆层出不穷

到了中唐,发型、妆面开始往更加夸张化发展,怪异的妆容层出不穷,也就是文献中常提到的时世 “险妆”,包括了八字啼眉、乌膏注唇、面涂赭色、血晕横道等。

根据白居易《时世妆》的妆容演绎,八字眉、乌膏注唇、晒伤赭面妆

中唐血晕妆、八字眉演绎

晚唐、五代:西周狂花与素雅汉妆的两极分化

安史之乱后,大唐帝国风雨飘摇,陷人藩镇割据的困境,再也没有当年的雄风。曾经富庶的河西走廊常年为吐蕃人和回鹘人控制。吐蕃统治时代,为了达到长期统治的目的,强行实施蕃化政策,中断了丝绸之路,致使经济凋零、社会动荡,妇女的妆饰也逐渐失去了盛唐时期的富丽与华美。而每逢藩镇威胁到帝国统治之时,大唐就不得不向回鹘求救,支付大量金钱获得回鹘的保护,这使得回鹘榨取了大唐大量的财富,盛极一时。这其间,趁吐蕃统治集团内讧之际,敦煌世族子弟张议潮乘机率众起义,收复了河西十一州的大部分地区,并归顺唐王朝。唐王朝为了嘉奖张议潮,遂在敦煌设立河西归义军,从此,敦煌进入归义军与回鹘政权的交替统治时期。为了统治的需要,归义军家族开始了与回鹘和于阗王室世代政治联姻的历史,直至公元 11世纪初被沙洲回鹘彻底取代。

晚唐妆容复原:娥眉、花钿、面靥、斜红,头上着花钗、插梳、金凤冠

此后中原腹地的政治则分崩离析,财政日渐匮乏。于是,在妆饰文化上便出现了河西与中原腹地的两极分化。一边是绮丽繁复的西州狂花,一边则是日渐淡雅的汉妆回归。在创作于晚唐和五代中原地区内地画作,如《簪花仕女图 》《韩熙载夜宴图》等仕女画像中,女性的妆容越来越趋向于清新淡雅,大有回归素朴之势,与同时期敦煌供养人的妆容风格迥然不同,明显属于两个文化体系,一个是斑斓胡风,一个则是素雅汉妆,而后者则成了后世中国妆容的主流方向。

到了五代前后,发髻越发高耸,“蜀孟昶末年,妇女竞治发为高髻,号朝天髻”,尤其在南方各地如杨吴、南唐、闽国曾辖地所出土的女俑,几乎全数梳夸张的高髻。最为著名的例子是《簪花仕女图》中的女子,她们的头发是从额头往上梳至尺余高再翻向脑后,其上正中插戴垂饰极繁的步摇钗,钗首以鸟雀口衔或花枝垂挂若干缀饰,头顶簪花,脑后又有若干折股钗和花钗。

PART.02

宋朝—转型时期

公元960年—公元1279年

宋:回归朴素

天下诸事,盛极而衰,妆容的发展也不例外。经过了魏晋的广收博取、大唐的发扬光大,中国女性在妆容修饰上一度体现出过度的自信与繁缛。不过,自两宋开始,中国女性的妆容审美再度回归淡雅,重回两汉时期的简约素朴,首饰头面却不期然地出现百花齐放的盛况。

这一抑一扬和两宋的时代背景有直接的关系。

首先,自宋代开始,女性的社会地位出现了极大的转折,两性关系从较为宽松走向严苛。为了防止唐末藩镇割据的重演、避免“女祸”和外戚乱政,宋代加强了集权统治,严禁后妃干政,同时为了防止武官权重,实行重文抑武的政策,大大加强了思想统治。两宋时期形成的“程朱理学”成了宋代官方的指导思想,继而成为整个中国封建社会后期的统治思想。

北宋:淡雅的妆面与精致的头面

宋代整体的妆面回归淡雅精致,被称为 “薄妆”“淡妆”或“素妆”。“香墨弯弯画,燕脂淡淡匀”(北宋秦观 《南歌子》、“玉人好把新妆样,淡面眉儿浅注唇”(南宋辛弃疾 《鹧鸪天》,弯弯细眉、淡淡胭脂、点注樱唇,基本就是北宋中后期女性典型妆面。

北宋妆容复原,黑色娥眉、略浓的胭脂、朱染下唇,梳云尖额角

南宋:素雅白妆与泪妆

宋是“崇文”的时代,审美趋雅致。靖康之难以后,南宋王朝偏居一隅,整体妆饰风格较北宋相比越发收敛。妆面以白妆为主,胭脂用得越发克制。首饰冠子尺才缩小,发髻也更加小巧。如南宋前中期周辉在《清波杂志》中所感慨:“辉自孩提,见妇女装束数岁即一变……后渐从狭小,首饰亦然。”将此描达中的“渐从狭小”作为南宋妆饰的整体概括大体不差。

此外,南宋还有一种特别的“泪妆”,这种面妆以白妆为基础,妆粉施涂较薄,但在眼角点抹白粉,状如泪水充盈欲滴,有种哀愁之美。泪妆在唐、五代已经出现,“宫中妃嫔施素粉于面颊,号泪妆”,到南宋时期泪妆则是“粉点眼角”,仅仅于眼角略施妆粉,更加简单素净。宋代女性在祭扫时常做此妆,周密便记载了南宋临安郊外祭扫的场景:“妇人泪妆素衣,提携儿女,酒壶肴罍。”(《武林田事》) 从“泪妆更看薄臙

脂”“西楼月下当时见,泪粉偷匀”(晏几道 《采桑子》 看,泪妆也是平时的淡雅妆容。

南宋白妆复原,蛾眉泪妆,轻点樱唇

Makeup Changes

古代妆容变迁

——以上文章摘录自《中国妆容之美》

Makeup Changes

以上是小编通过唐、宋两个朝代展现女子妆容变化。

你认为哪个朝代的“妆容”最好看?快来留言分享吧!

下期带来古代妆容变迁完结篇之元、明、清篇

回顾:中国馆—古代妆容变迁之汉、魏晋南北朝

想要感受中华传统服饰的魅力吗~

那就来国际美妆时尚博览中心吧!

汉服新年氛围主题拍摄已开启?

缴费排单拍摄?

拍摄提供妆造➕汉服(也可自带)25张原片,9张精修

预约时间:2月17日(初八)—3月9日接受预约,整体时间2小时左右,小伙伴们安排好时间哦~

新年特惠498元/人,三人组团298元/人。欲购从速,排满结束。

联系方式:扫描下方二维码添加国际美妆时尚博览中心-小美微信预约缴费

联系方式:0572-3827527

地址:浙江省湖州市吴兴区埭溪镇杭长桥南路12288号 国际美妆时尚博览中心