点击上面蓝色字关注我们,了解更多书画资讯

12月7日—15日,浙江书法院首届“书法·之江双年展”——宋韵浙风·全国名家作品邀请展在浙江展览馆展出。

展览分为家国、文韵、盛学、风雅、浙刻5个篇章,涵盖两宋政治、文化、思想、经济、艺术等方面内容,共遴选了100余篇两宋经典诗、词、文,以及20余种宋刻宋碑题跋,邀请120余位全国书法名家参与创作。

“浙江文艺”将以线上展览的形式

分期推送五个篇章的作品

今天,让我们来欣赏——

北宋年间,杭州西湖孤山上住着一个隐士,名叫林逋。此人天性淡泊,自己造了个小园,在门前种了梅花,又养了一对白鹤。林逋在隐居孤山的20余年里,终日吟诗作赋、品茶论道,以梅花、仙鹤为伴。他一生未婚,却因为对梅花的钟爱,在孤山上种植了三百株梅花,以梅花为妻,并为它们写下了“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”的名句。

林逋(967—1028),字君复,卒谥“和靖先生”。北宋隐逸诗人,钱塘(今浙江杭州)人 。幼时刻苦好学,通晓经史百家。书载其性孤高自好,喜恬淡,勿趋荣利。曾漫游江淮间,后隐居杭州西湖,结庐孤山,种梅养鹤,终生不仕不娶,世称“梅妻鹤子”。

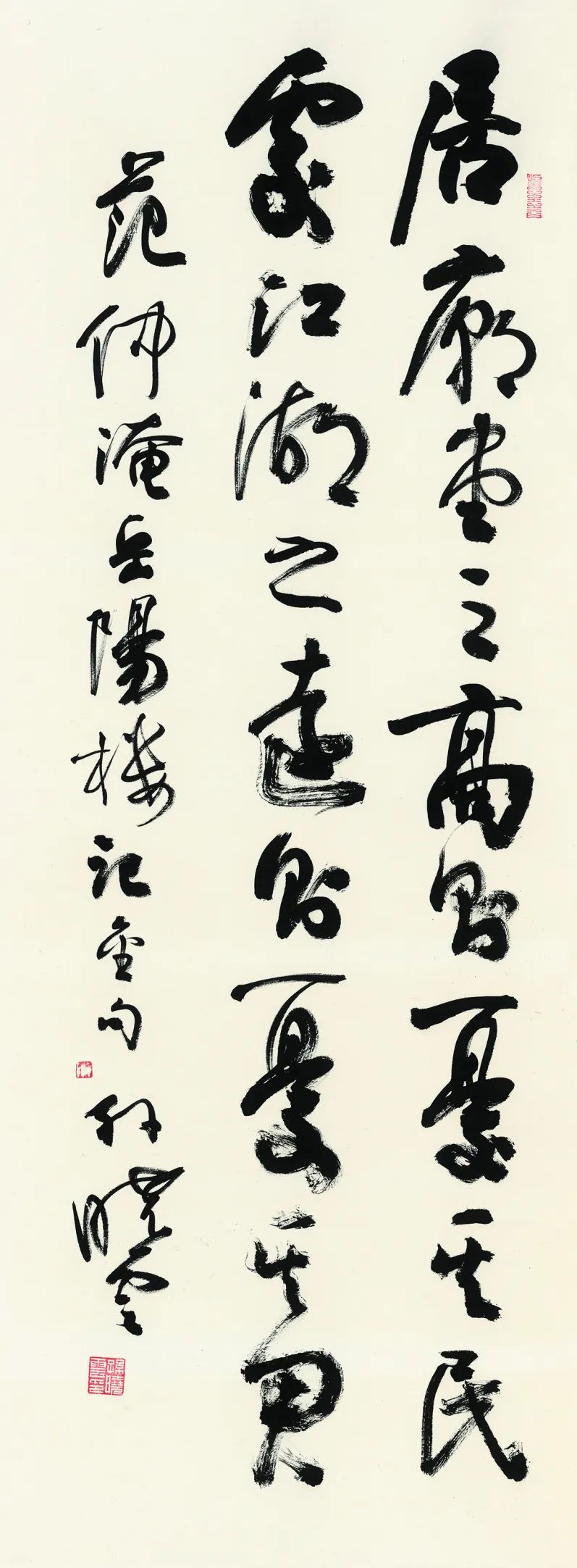

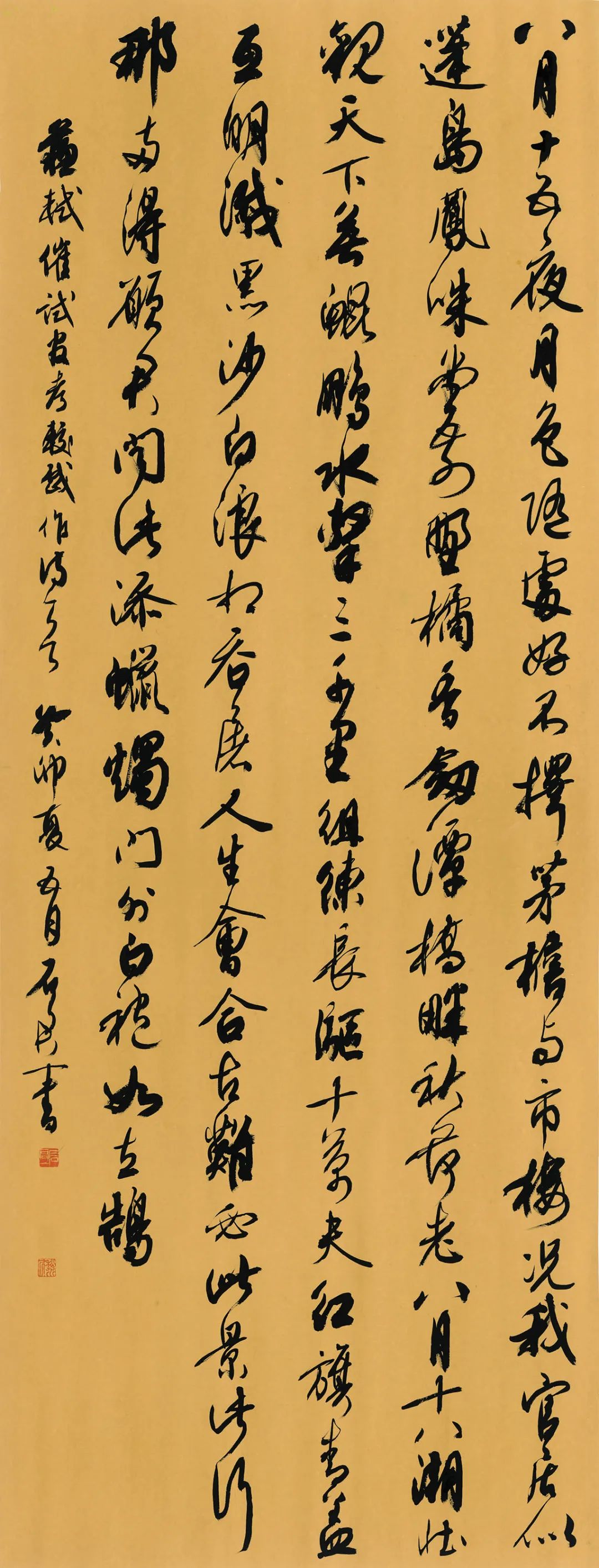

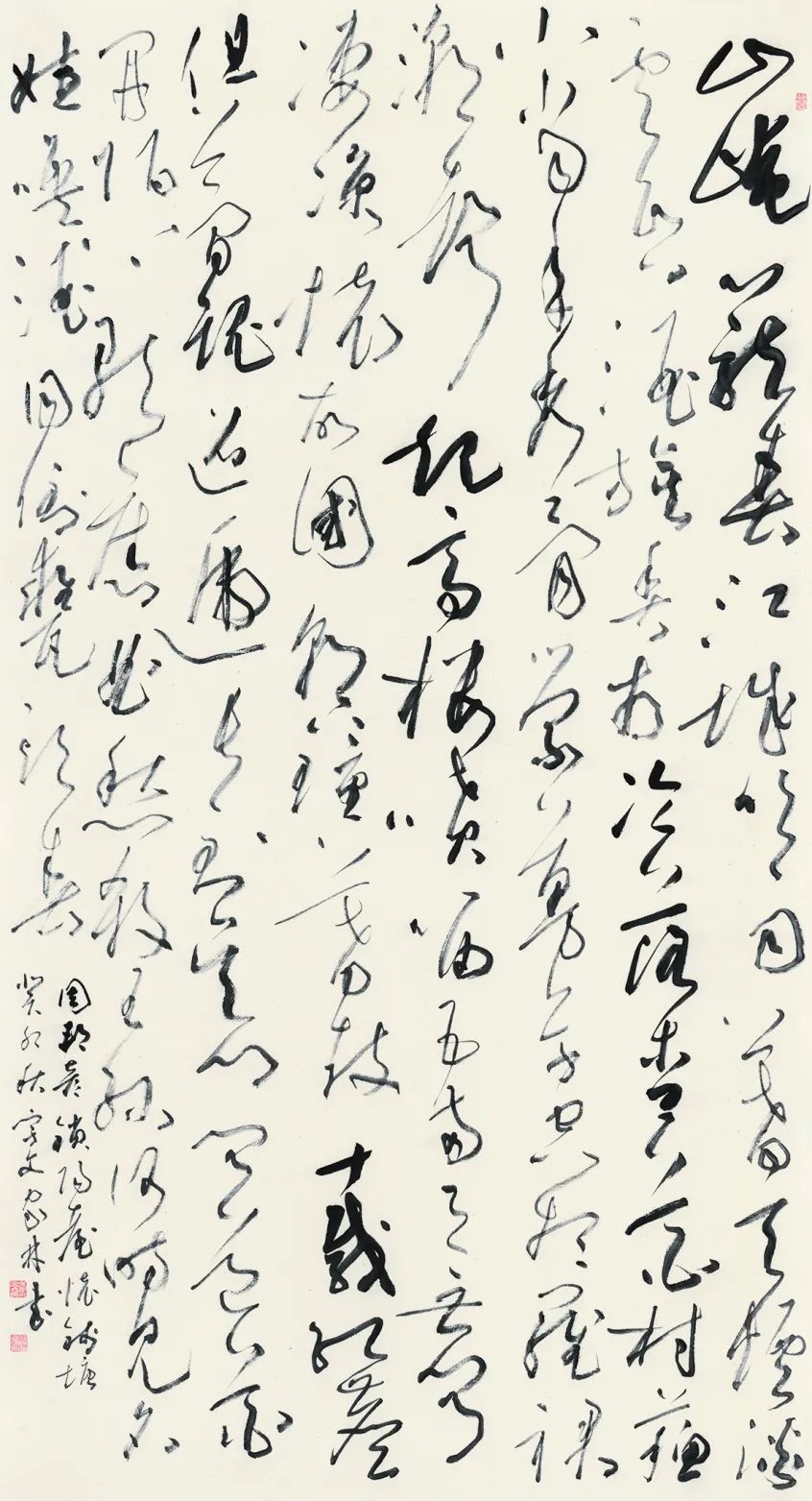

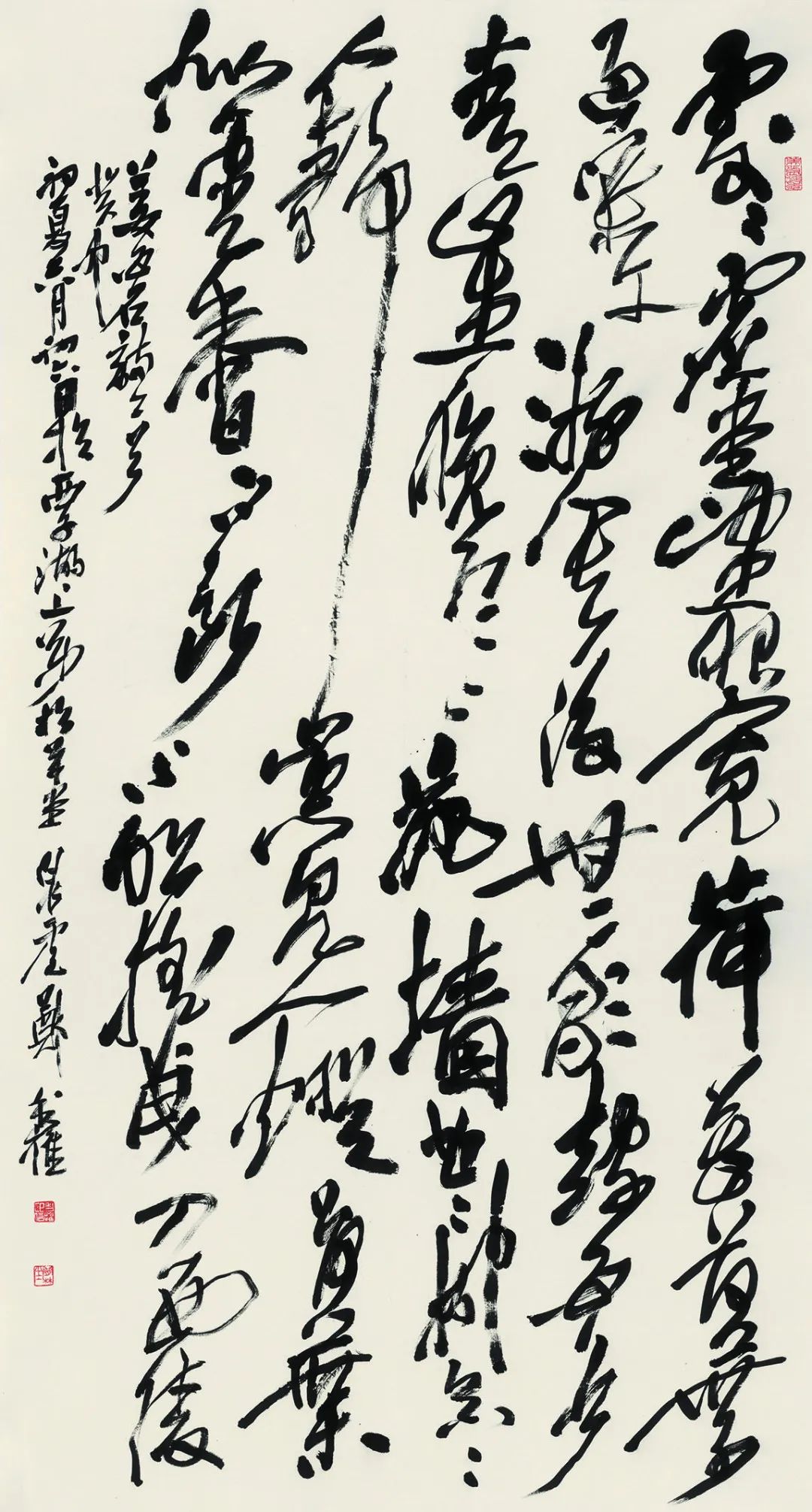

▲丁茂鲁,林逋《山园小梅》,137×68cm

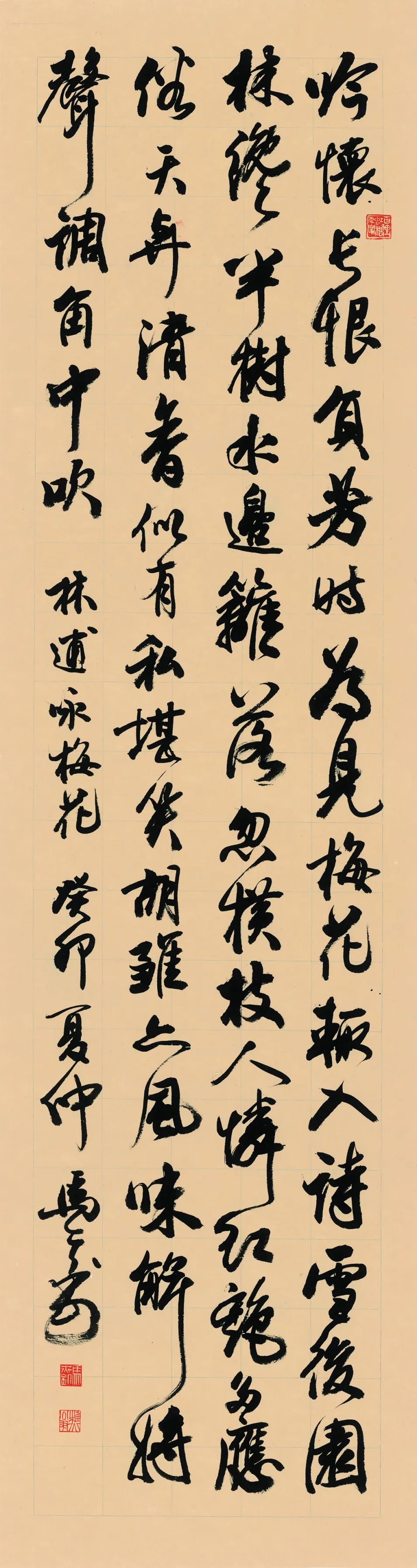

▲马亦钊,林逋《梅花》,182×48cm

在杭州的第二年,柳永20岁,为拜谒杭州知州孙何,写下千古传世之作《望海潮·东南形胜》。据传,柳永的《望海潮》向北传到金国,当时掌权者完颜亮一听到这里“有三秋桂子,十里荷花”,引发了金主完颜亮征服南宋的欲望,将杭州作为目标,挥兵南下,“遂起投鞭渡江之志”。

柳永(约987—约1053),字耆卿,崇安(今福建武夷山)人,北宋著名词人,“婉约派”代表人物。出身官宦世家,少时学习诗词,有功名用世之志。咸平五年(1002),流寓杭州、苏州。大中祥符元年(1008),进京参加科举,屡试不中,遂一心填词。景祐元年(1034),暮年及第,历任睦州团练推官、余杭县令、泗州判官等职。词风清新脱俗,以婉转委婉、含蓄深沉而著称于世,有《乐章集》。

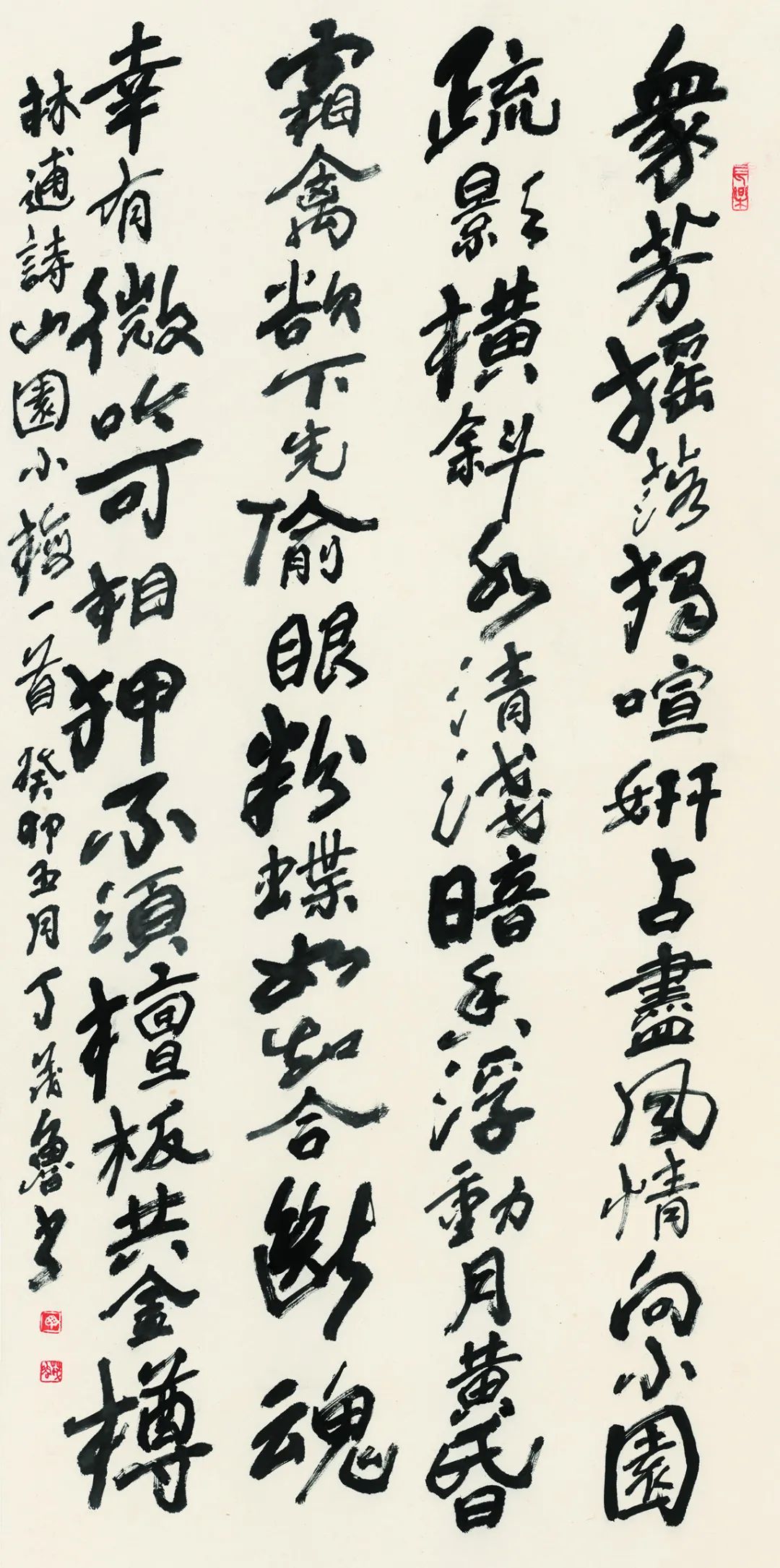

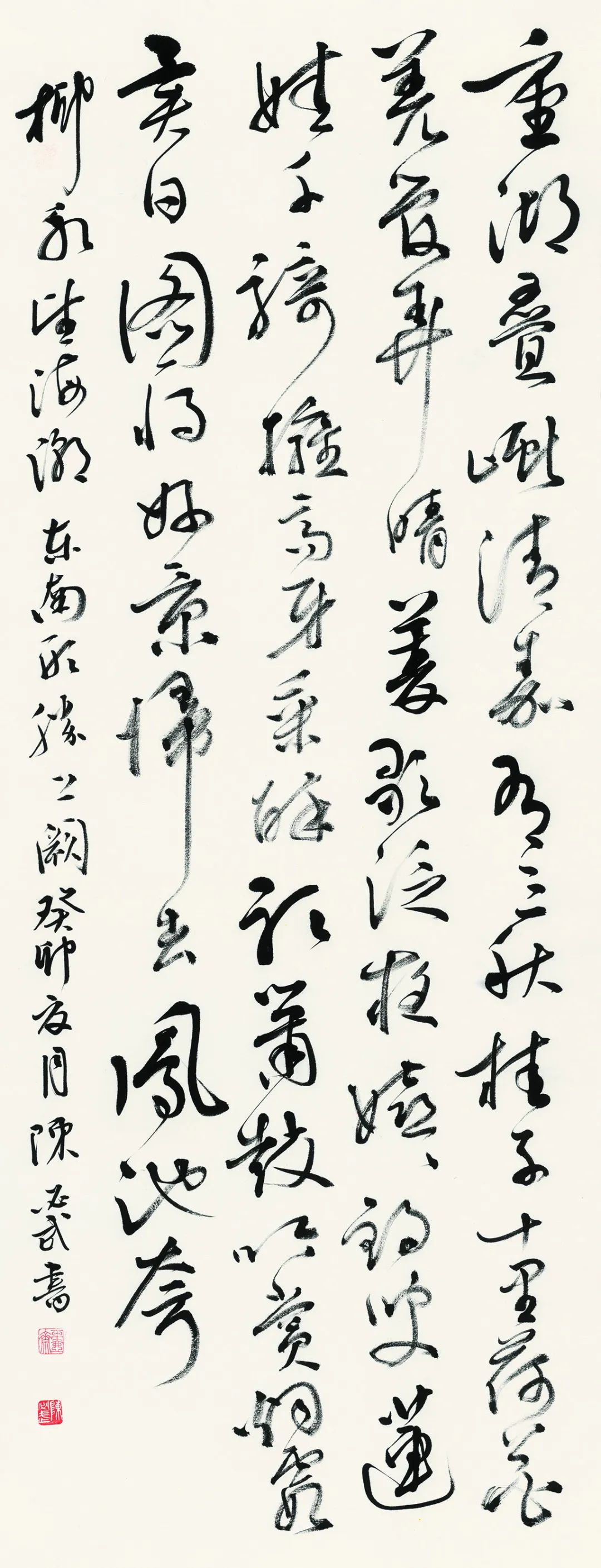

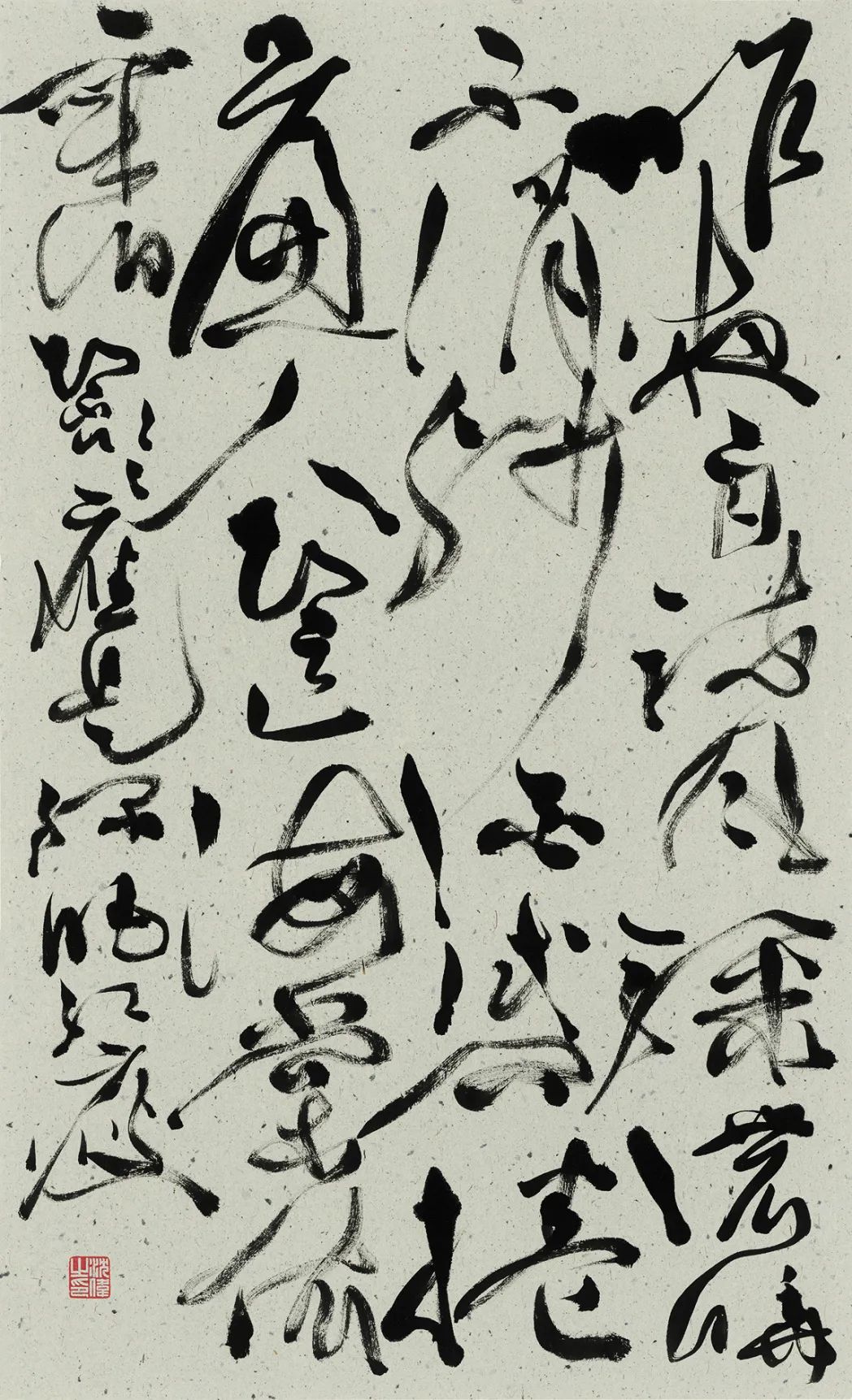

▲陈必武,柳永《望海潮·东南形胜》(节录),183×70cm

▲遆高亮,柳永《蝶恋花·伫倚危楼风细细》,180×96cm

▲遆高亮,柳永《蝶恋花·伫倚危楼风细细》,180×96cm

皇祐元年(1049),范仲淹调任杭州。第二年,浙西地区发生大饥荒。范仲淹以朝廷的名义兴建了一大批土木工程,聘请几万灾民当工人,由官府供应他们每天的伙食,然后故意上调米价,令各地的商人以为有机可趁。商人们将大批粮食运来后,范仲淹立马开仓放粮赈灾。如此一来,灾民们有了吃的,自然就不会去找商人买高价米了。商人们不敢跟官府叫板,只好降价出售。就这样,虽然是灾荒时期,杭州的米价反而比平 时还低,无数百姓也因此保全性命。

范仲淹(989 —1052),字希文,吴县(今江苏苏州)人,北宋著名政治家、文学家。少孤贫,刻苦好学,官至参知政事,谥“文正”。戍卫边塞多年,政绩颇著,是庆历年间革新领袖。诗、文、词均出色,《渔家傲·塞下秋来风景异》尤为慷 慨悲壮,有《范文正公集》,散文名作有《岳阳楼记》等。

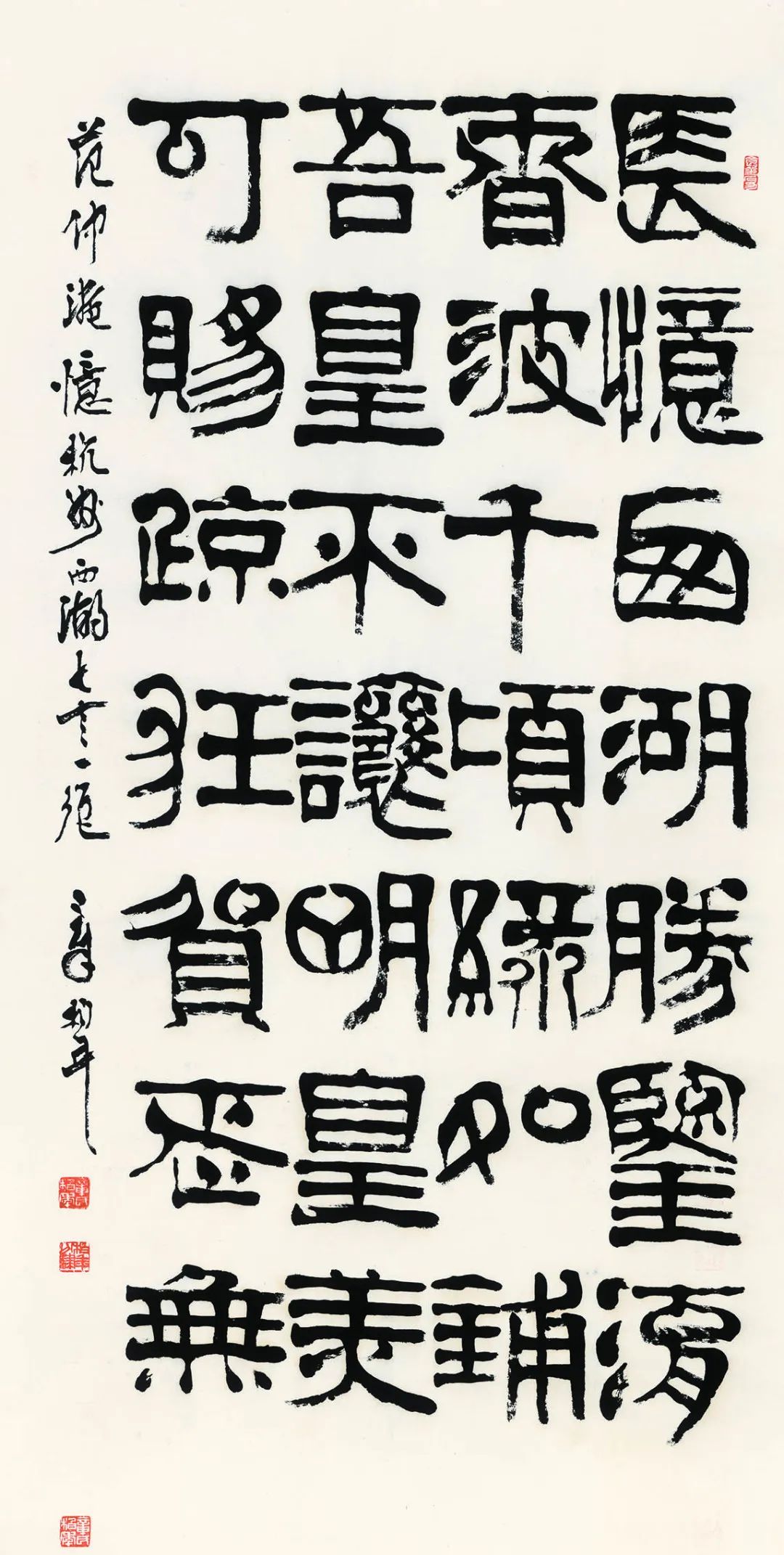

▲章柏年,范仲淹《忆杭州西湖》,201×100cm

北宋词人张先,没有同时代的柳永名气大,但是却有一个十 分响亮的绰号,叫做“张三影”。因为他的平生得意之作都有“影”字。第一个影“云破月来花弄影”出自张先的《天仙子·水调数声持酒听》;第二个影“帘押残花影”出自《归朝欢·声转辘轳闻露井》;第三个影“坠轻絮无影”出自《翦牡丹·舟中闻双琵琶》。因张先这三首著名的词中都 带“影”字,他又被称为“三影词人”——“张三影”,堪称是我国最早的“影”帝了。

张先(990—1078),字子野,乌程(今浙江湖州)人。宋仁宗天圣八年(1030) 进士,初为宿州掾,历任吴江令、嘉禾判官、永兴军通判、渝州知州,官至都官郎中,晚年居杭州。北宋名词人,与柳永齐名,擅长小令,也能为长调。张词多铺叙、善雕琢,对宋初词风的转变,影响深远。今存《张子野词》。

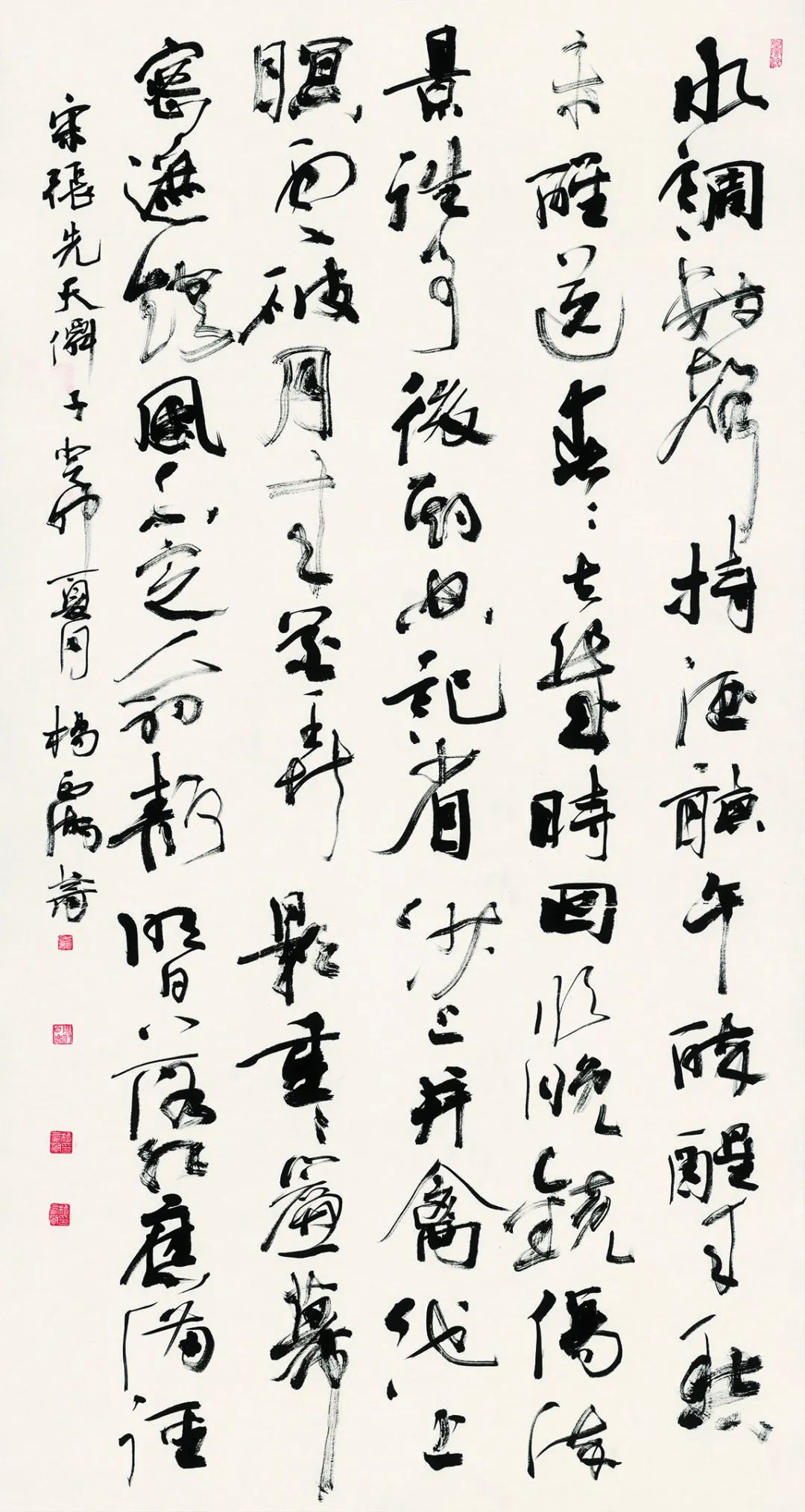

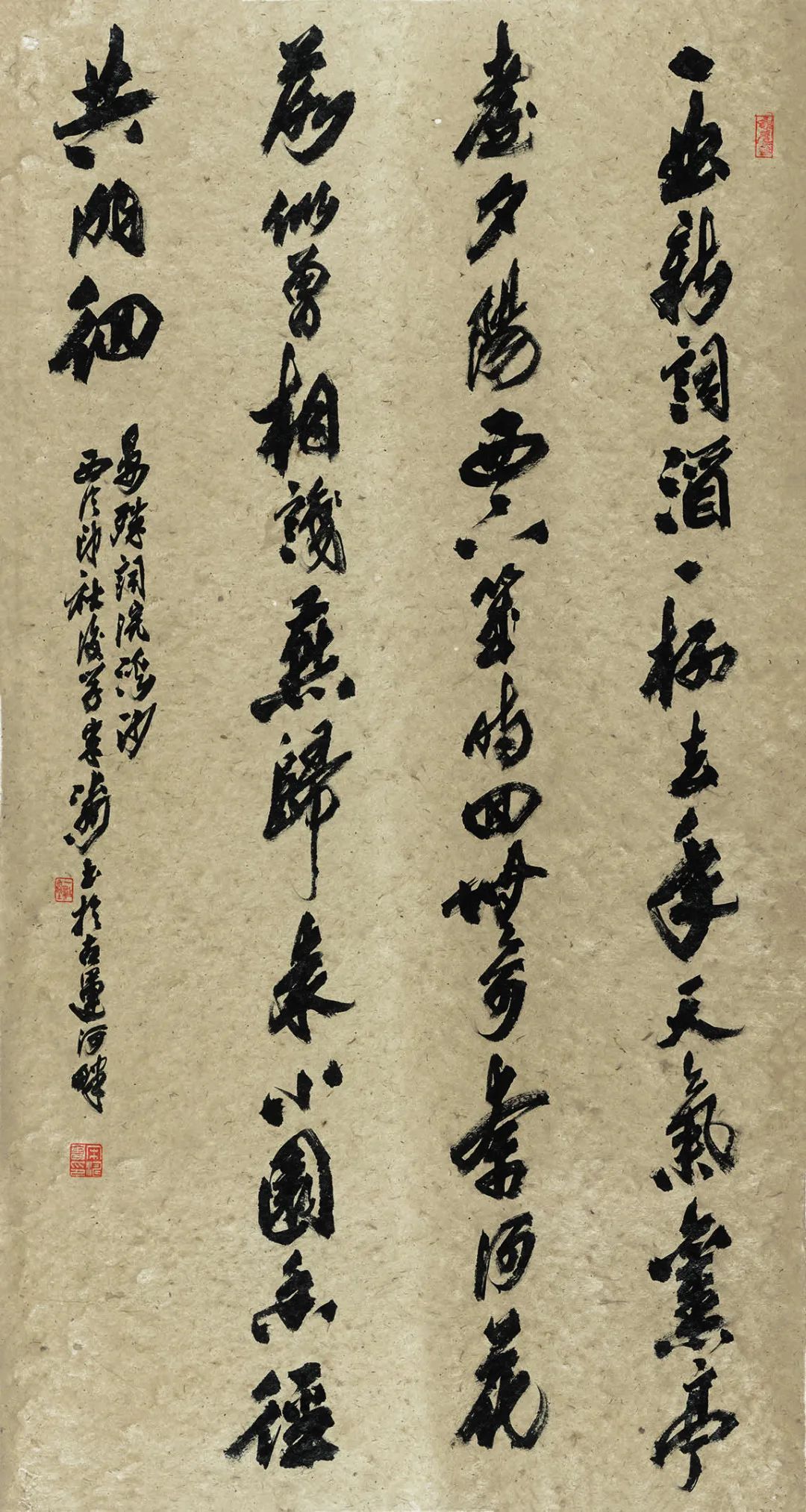

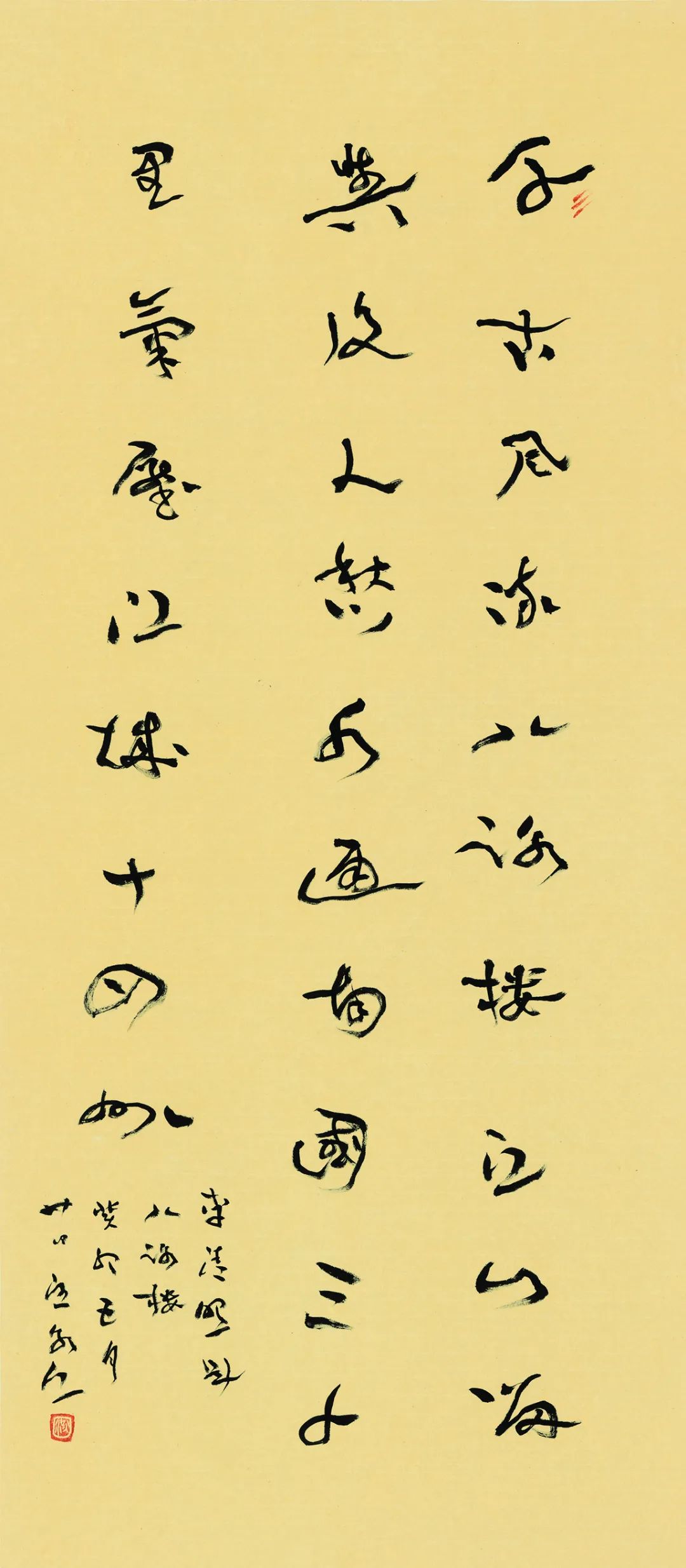

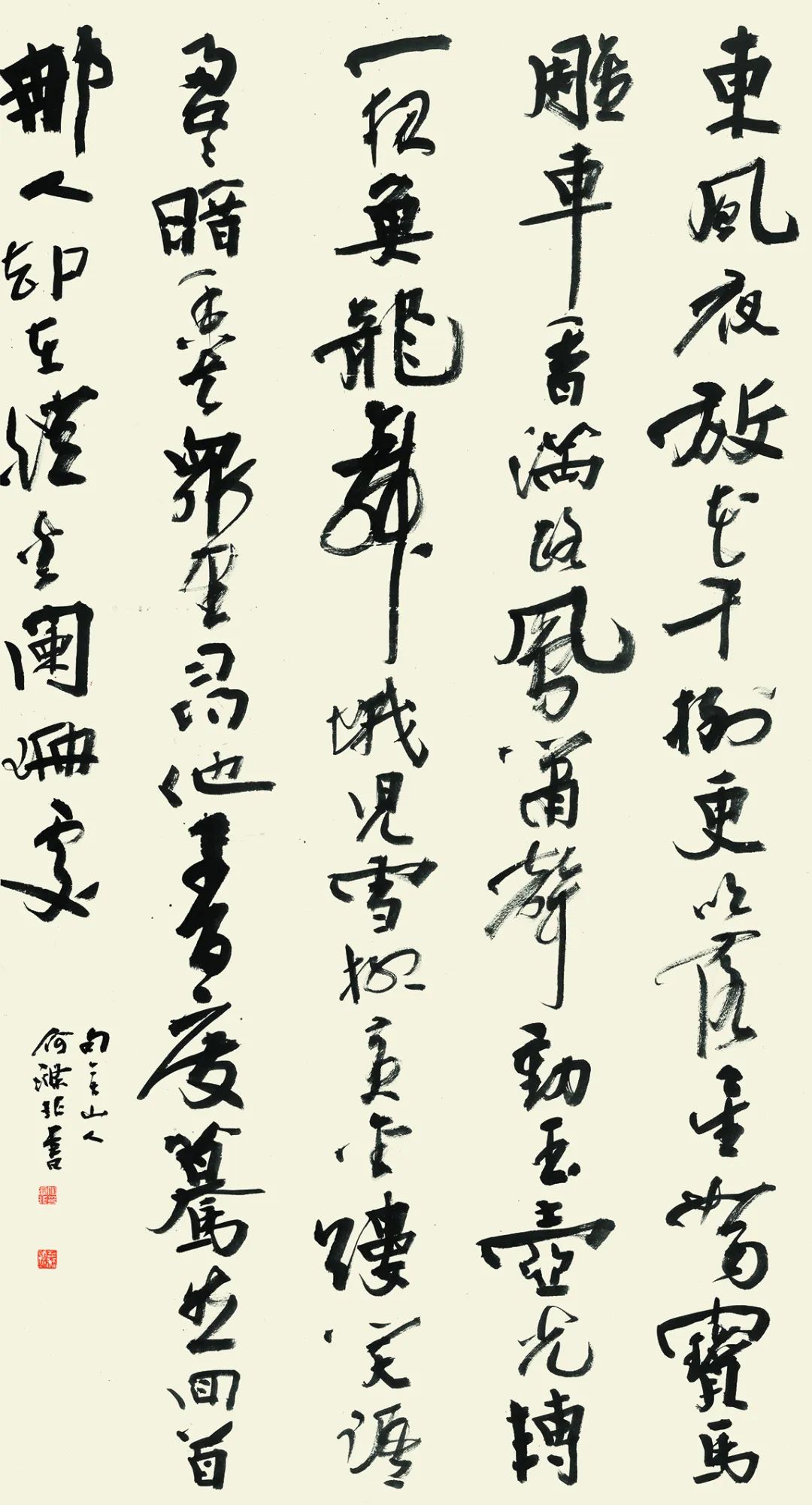

▲杨西湖,张先《天仙子·水调数声持酒听》,182×97cm

宋真宗天禧二年(1018),扬州大明寺,晏殊漫步寺里,见一面墙上题满了诗词,觉得王琪的一首诗写得挺不错,于是就让人找来王琪,请他吃饭。酒宴过后,二人一起在寺中散步,一阵微风吹过,花瓣随风飘扬。晏殊对王琪说:“看见眼前的场景,我偶然得了一句,但是还没琢磨出下句。”王琪恭敬地说:“愿闻其详。”晏殊就念了一句:“无可奈何花落去”,对方听了,也觉得这确实是好句。恰好天空中有几只燕子飞过,王琪触景生情,立即对道:“似曾相识燕归来。”晏殊一听,拍手叫好,连声说:“妙,妙,太妙了!” 回到房中,晏殊反复琢磨这两句,随即写下这首千古名篇《浣溪沙·一曲新词酒一杯》。

晏殊(991—1055),字同叔,抚州临川(今江西进贤)人。北宋政治家、文学家。天禧二年(1018)被选为升王府僚,后迁太子舍人。历任知制诰、翰林学士、集贤殿大学士、 同平章事兼枢密使。晚年出知陈州、许州、永兴军等地,获封临淄公。晏殊以词著于文坛,后世尊其为“北宋倚声家初祖”。仅存《珠玉词》及清人辑《晏元献遗文》。

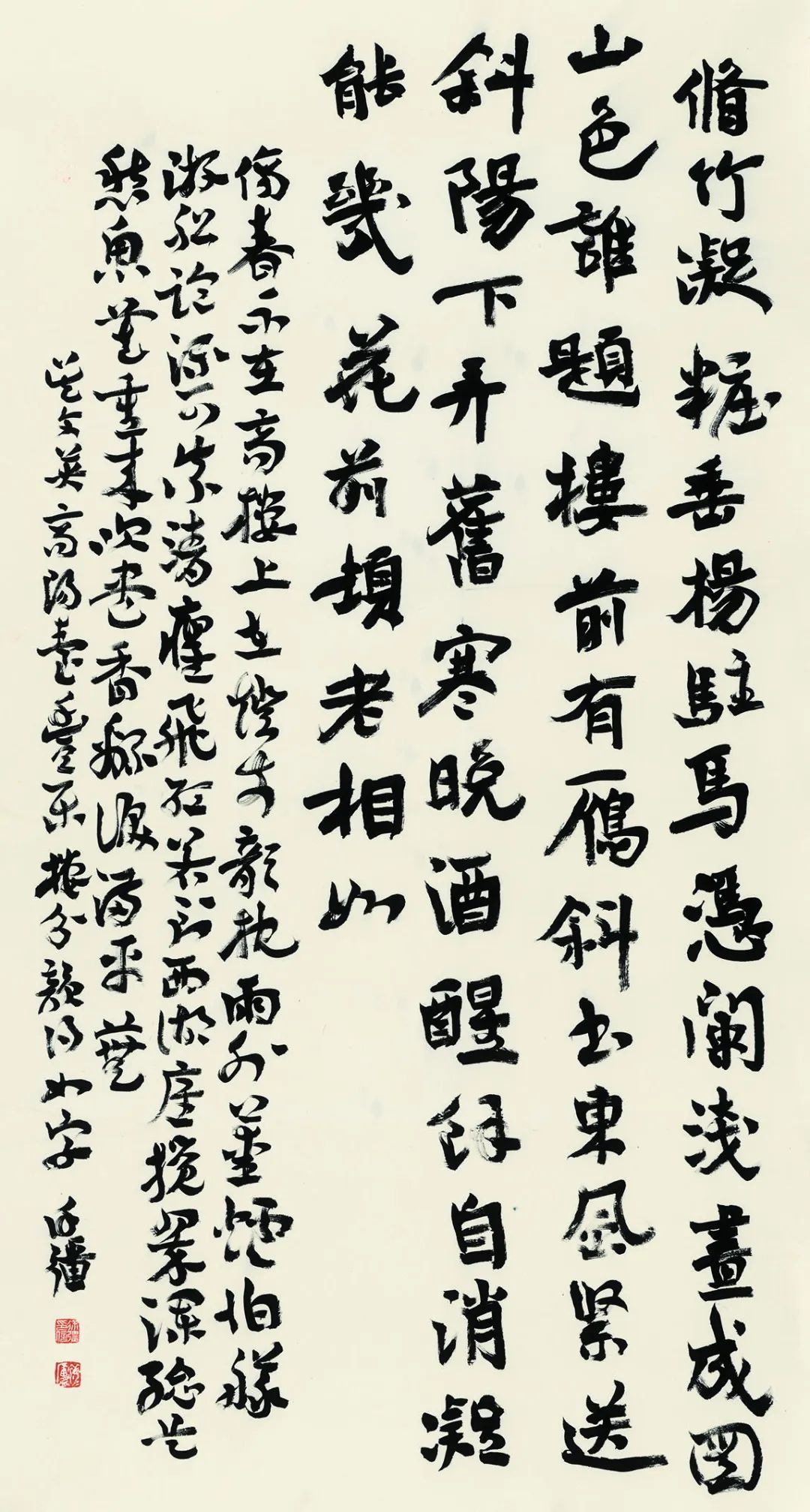

▲宋涛,晏殊《浣溪沙·一曲新词酒一杯》,181×96cm

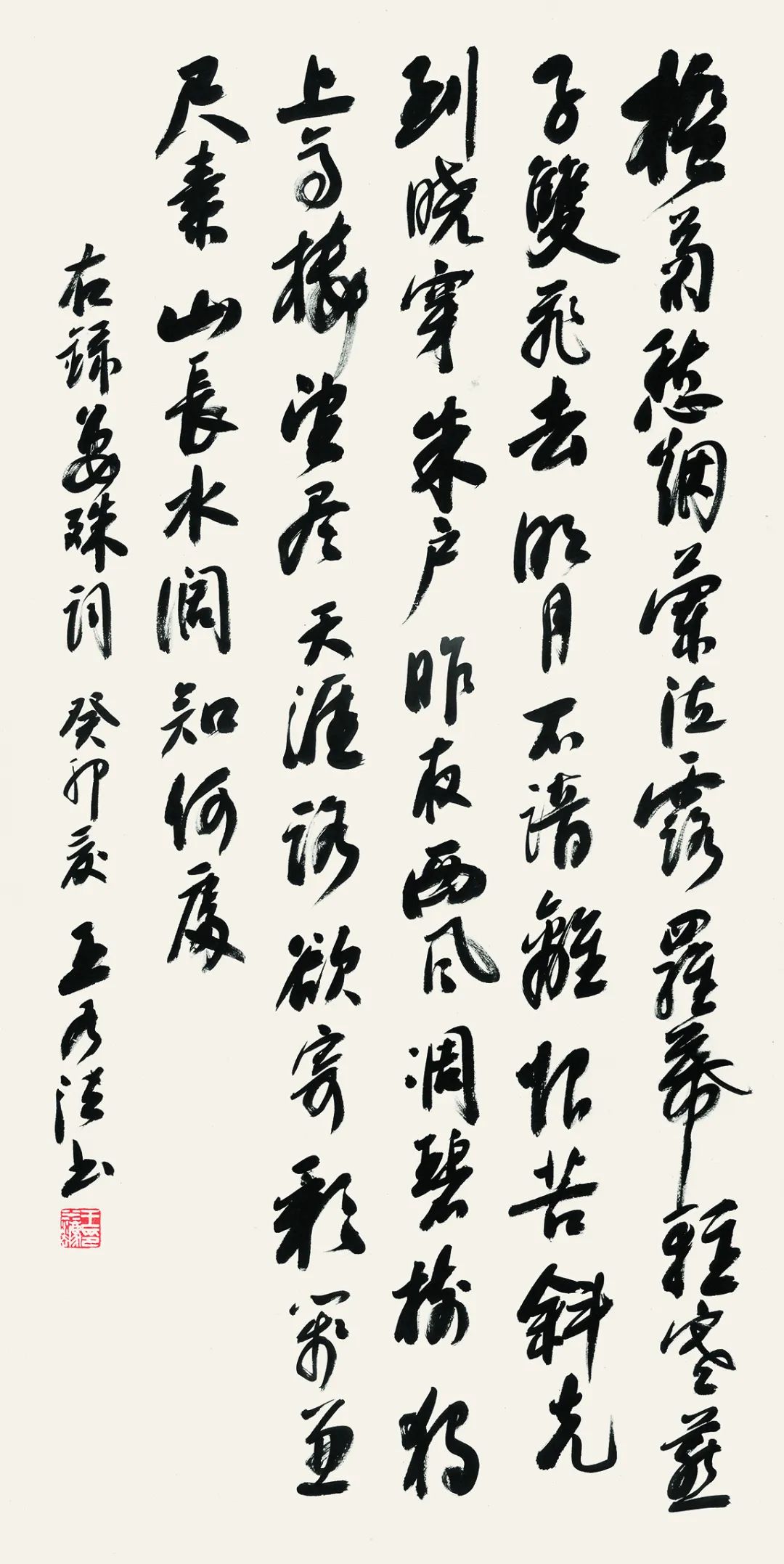

▲王水法,晏殊《蝶恋花·槛菊愁烟兰泣露》,139×70cm

潘阆长期居住杭州,所居在太学前(今菩提寺路),卒后以所居为祠,其居处后称潘阆巷,至今地名犹存。潘阆热爱杭州,热爱西湖,杭州百姓也热爱这位视杭州为故乡的宋初词人。

潘阆有《酒泉子》十首,全是歌咏杭州和西湖的。其中,有两首写钱塘,两首写西湖,其余分别咏孤山、西山、北高峰、吴山(今俗称城隍山)、 龙山(今俗称玉皇山)。潘阆的这十首《酒泉子》,细致地描绘了杭州的十个景点,留下了丰富的历史人文内涵。

潘阆(约962—1010),字梦空,号逍遥子,大名(今属河北)人,一说扬州(今属江苏)人。宋初著名隐士,曾居钱塘(今浙江杭州)。至道元年(995),赐进士及第,曾任滁州参军。为人疏狂放荡,其诗词俱工,尤以咏钱塘江潮词著名, 著有《逍遥集》《逍遥词》。

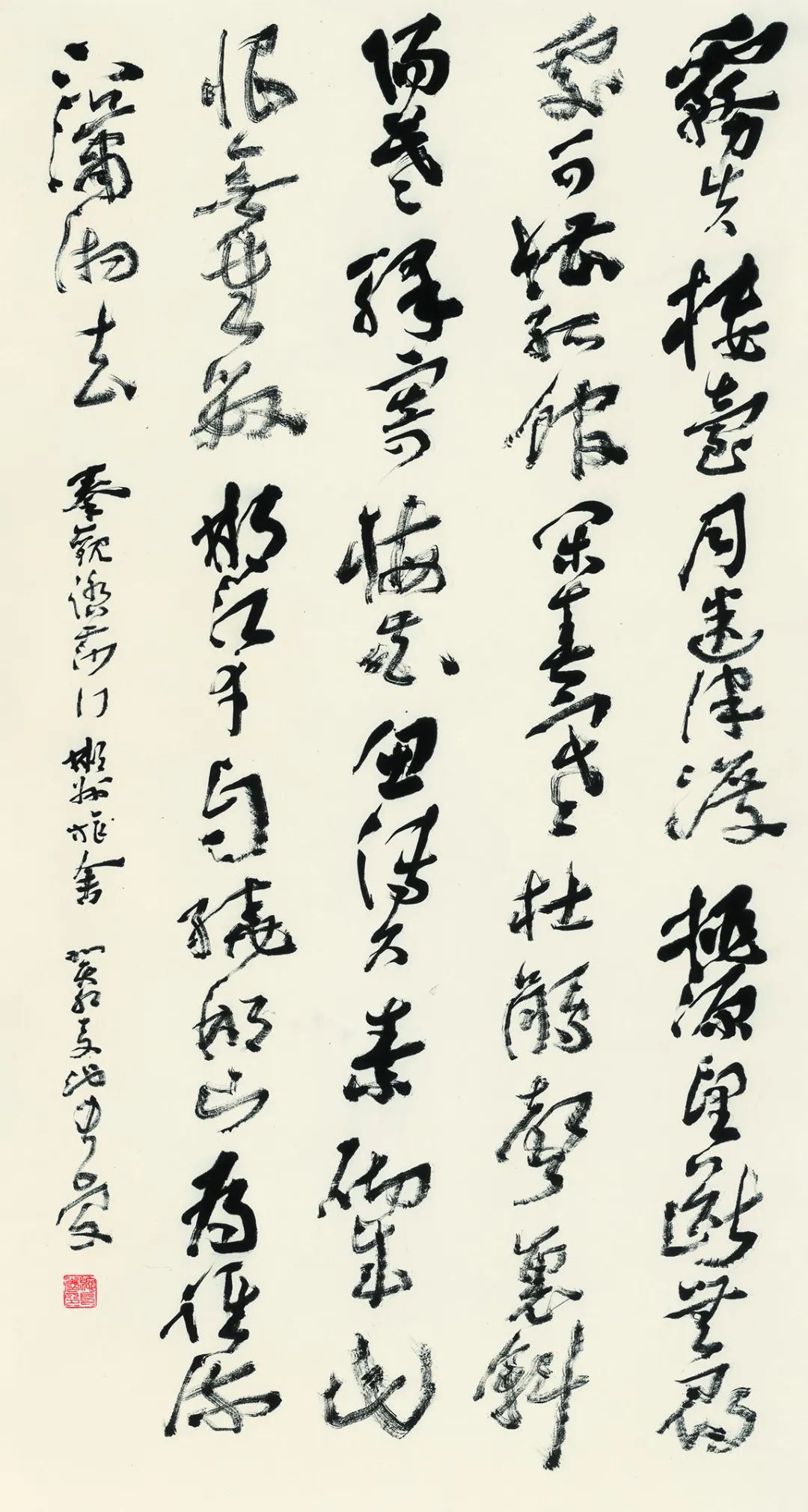

▲吴舫,潘阆《酒泉子·长忆观潮》,140×69cm

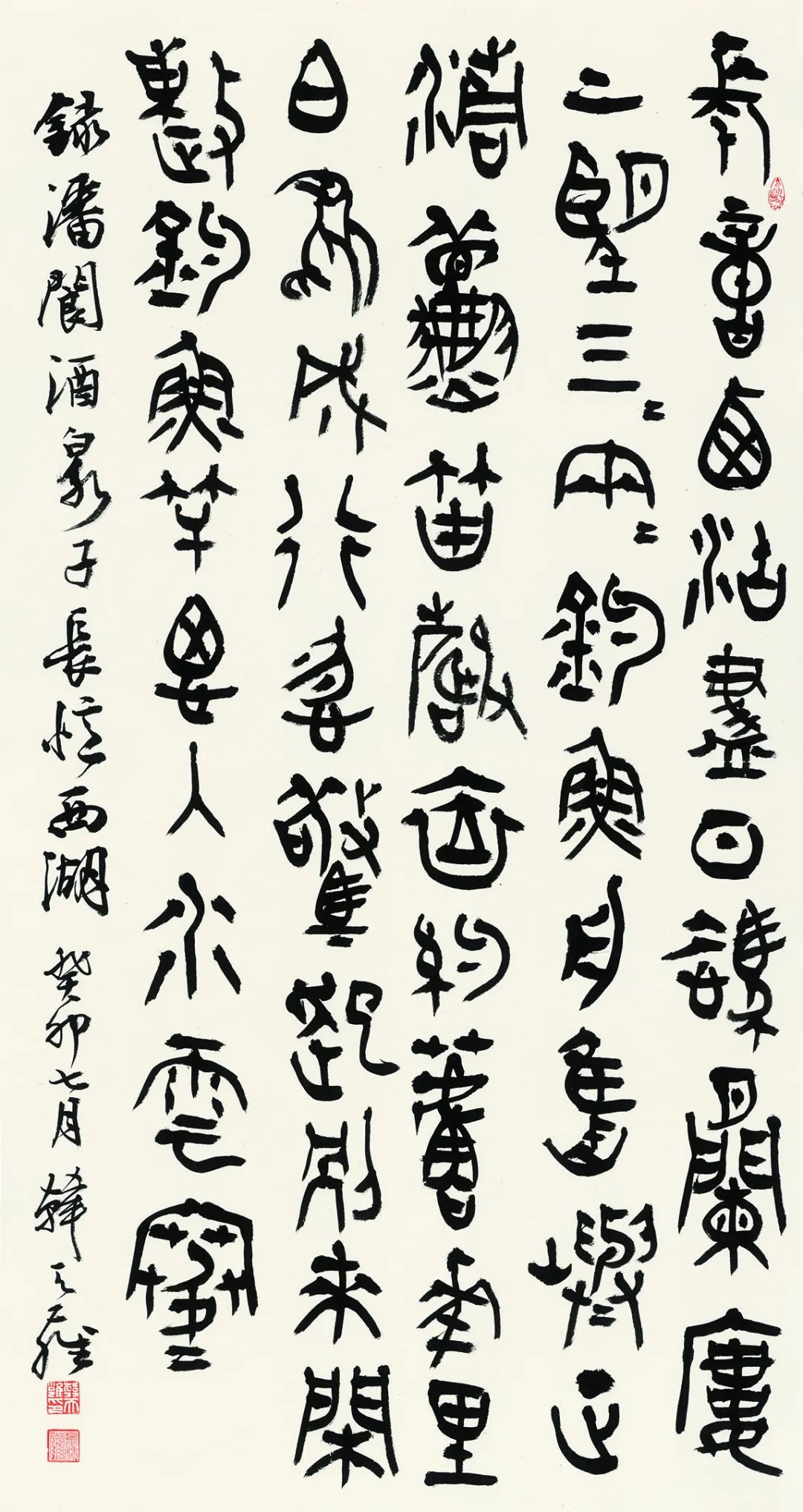

▲韩天雍,潘阆《酒泉子·长忆西湖》,182×97cm

千百年来,后人对王安石的文学造诣推崇备至,为数不多的争议,集中于一首诗——《登飞来峰》。争议的内容竟是讨论诗句中“飞来峰”究竟在何处,有说是在杭州灵隐飞来峰,也有说是在绍兴的飞来山。

王安石登飞来峰时,正是在绍兴期间。绍兴飞来峰之所以被转移到杭州灵隐飞来峰名下,和北宋熙宁十年(1077)绍兴应天塔被大火焚毁有关。这场大火,使得绍兴的飞来山及应天塔风光不再。南宋以后,杭州飞来峰的名声完全压过绍兴飞来山。南宋咏飞来峰的诗歌,几乎都是灵隐飞来峰。所以,《咸淳临安志》等都将王安石的《登飞来峰》归入灵隐飞来峰的名下,代代沿袭。但其实,《登飞来峰》指的是绍兴的飞来山。

王安石(1021—1086),字介甫,号半山,临川(今江西抚州市临川区)人,北宋著名的思想家、政治家、文学家。历任扬州签判、鄞县知县、舒州通判等职,政绩显著。熙宁二年(1069),任参知政事,次年拜相,主持变法。因守旧派反对,熙宁七年(1074)罢相。一年后,宋神宗再次起用,旋又罢相,退居江宁(今江 苏南京)。元祐元年(1086),保守派得势,新法皆废,郁然病逝于钟山,赠太傅。绍圣元年(1094),获谥“文”,故世称王文公。

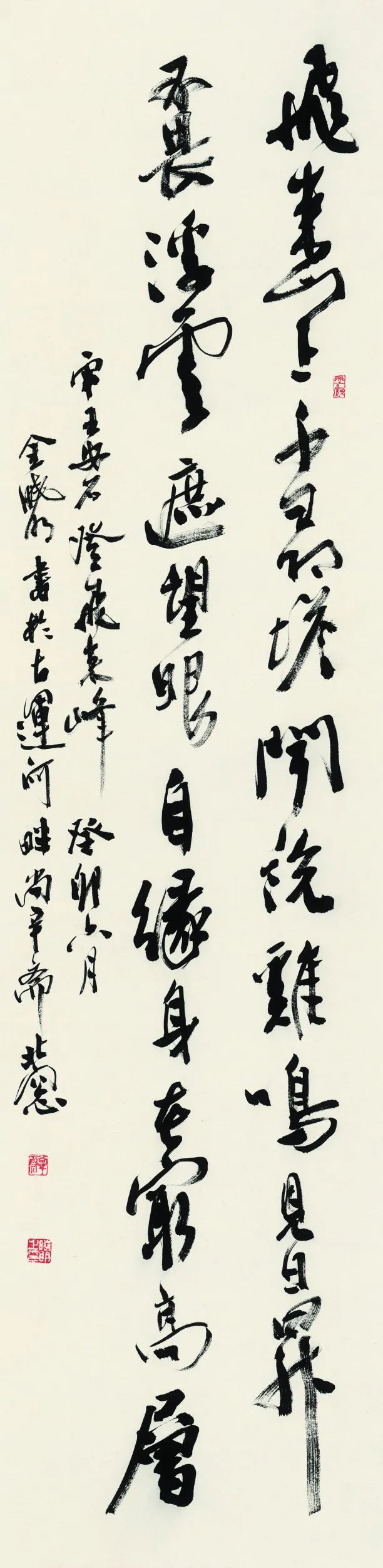

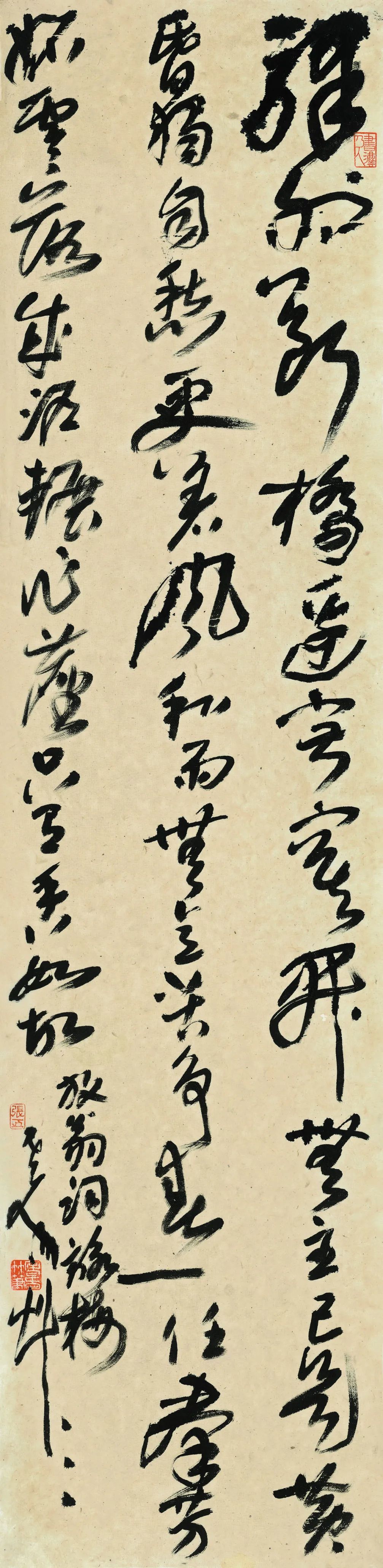

▲金晓明,王安石《登飞来峰》,139×34cm

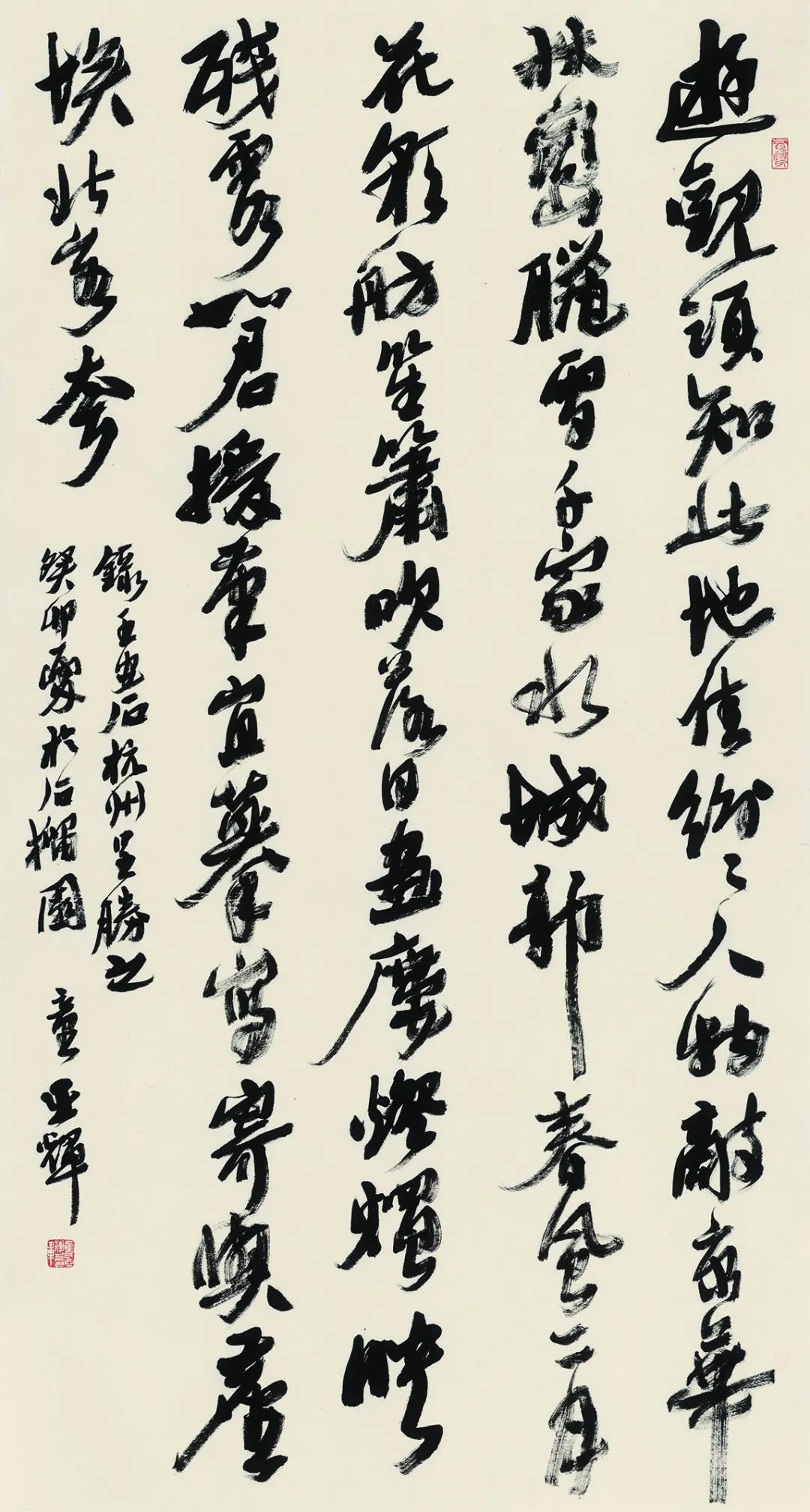

▲童亚辉,王安石《杭州呈胜之》,180×97cm

宋元祐四年(1089),苏轼第二次来杭做知州(任期1089—1091)时,见西湖草长水涸,葑田已占西湖之半,于是在第二年上书朝廷,要求疏浚西湖。凭着朝廷给他的100道僧人度牒,采用以工代赈的方法募民开湖,花了20多万人工,终于把葑草打撩干净,并用挖出的葑草和淤泥筑起了这条长堤。后人为缅怀他,称此堤为“苏公堤”,简称“苏堤”。南宋年间, 在堤上先后辟建了亭台楼阁,成了湖上游览之地。

苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今四川眉山)人,苏洵长子,北宋大文学家和书法家。少时即博通经史,善写文章;考中进士,深得考官欧阳修赏识。他为人正直,屡遭磨难,60岁时还被贬至海南。为“唐宋八大家” 之一,诗词、散文、书法皆有卓越成就。其诗与黄庭坚并称“苏黄”,词开豪放一派,书法与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“苏黄米蔡”,有《东坡七集》。

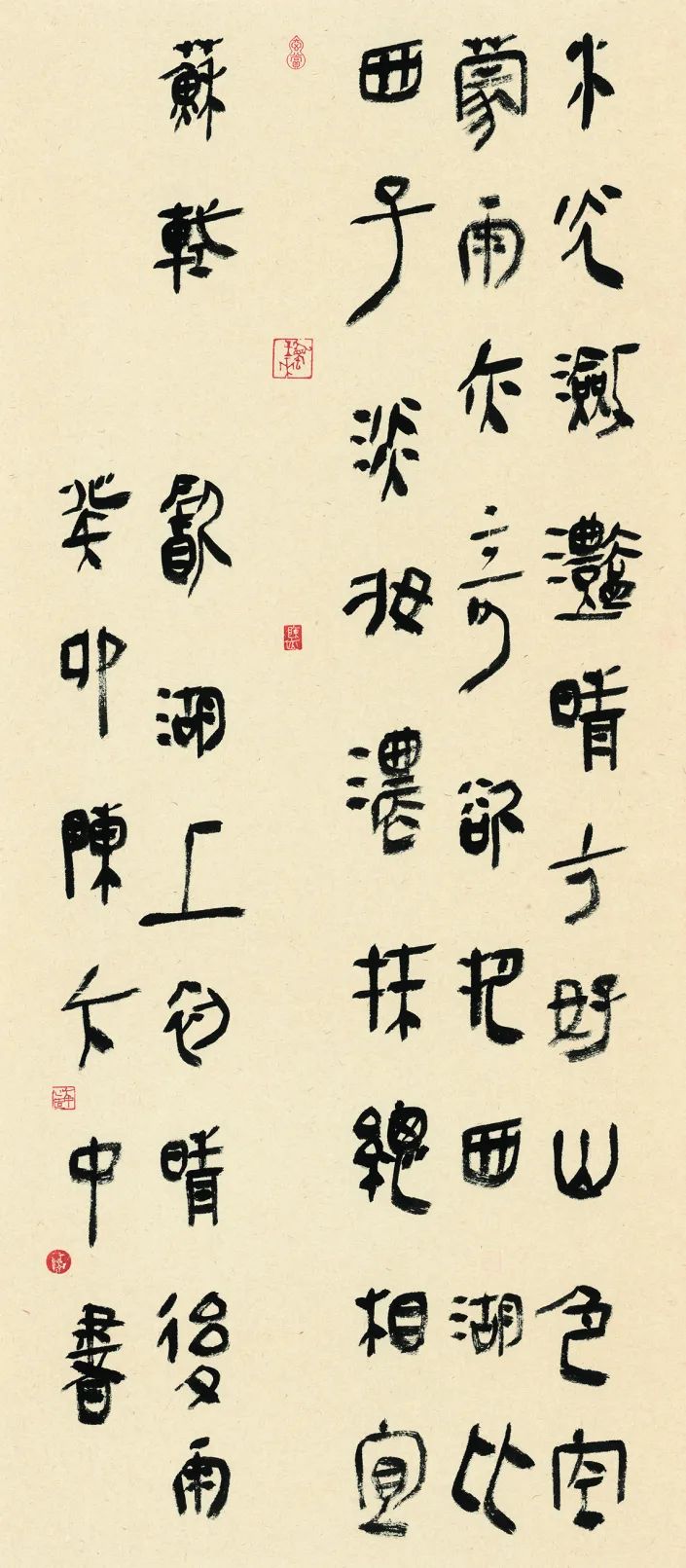

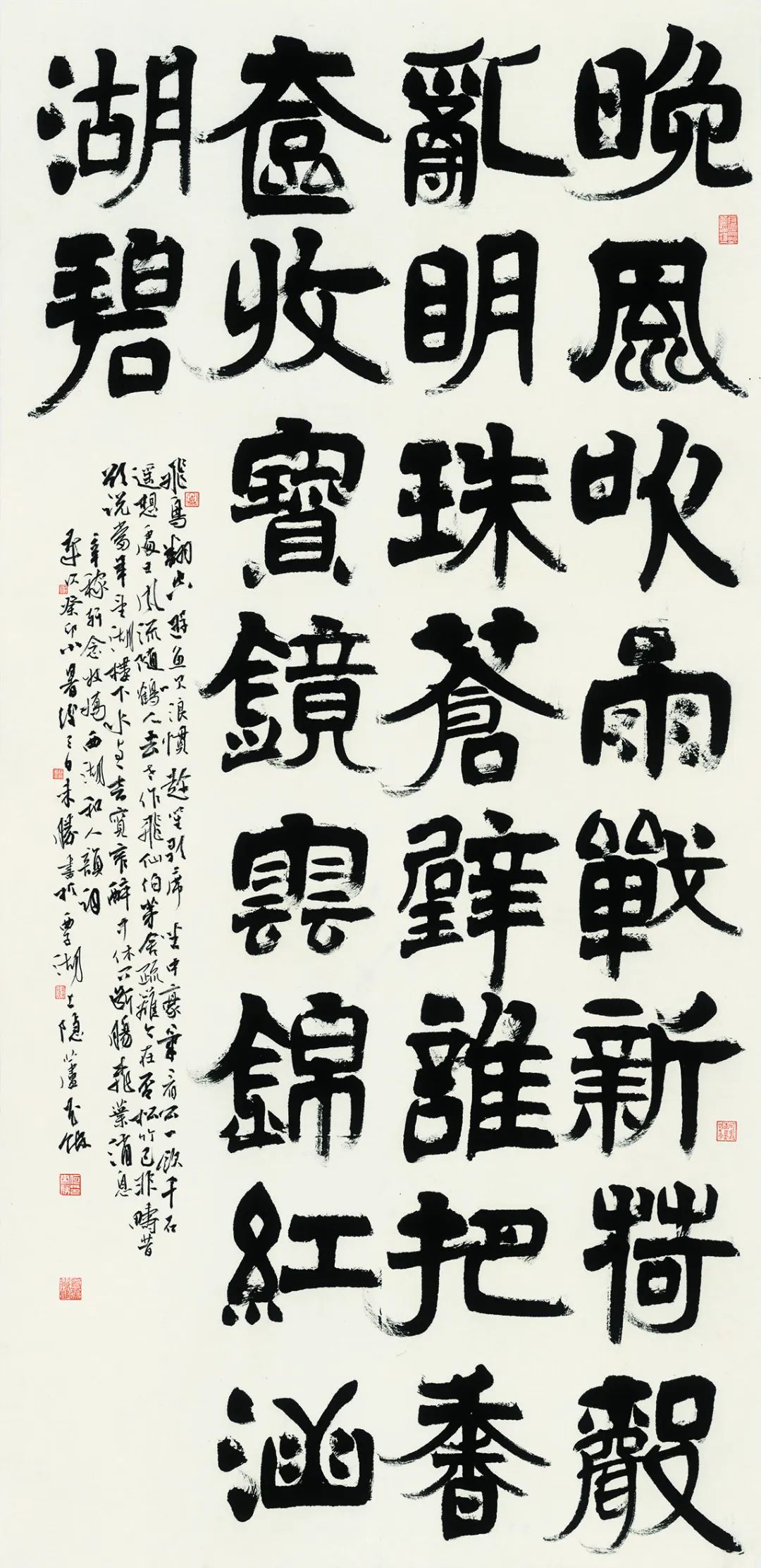

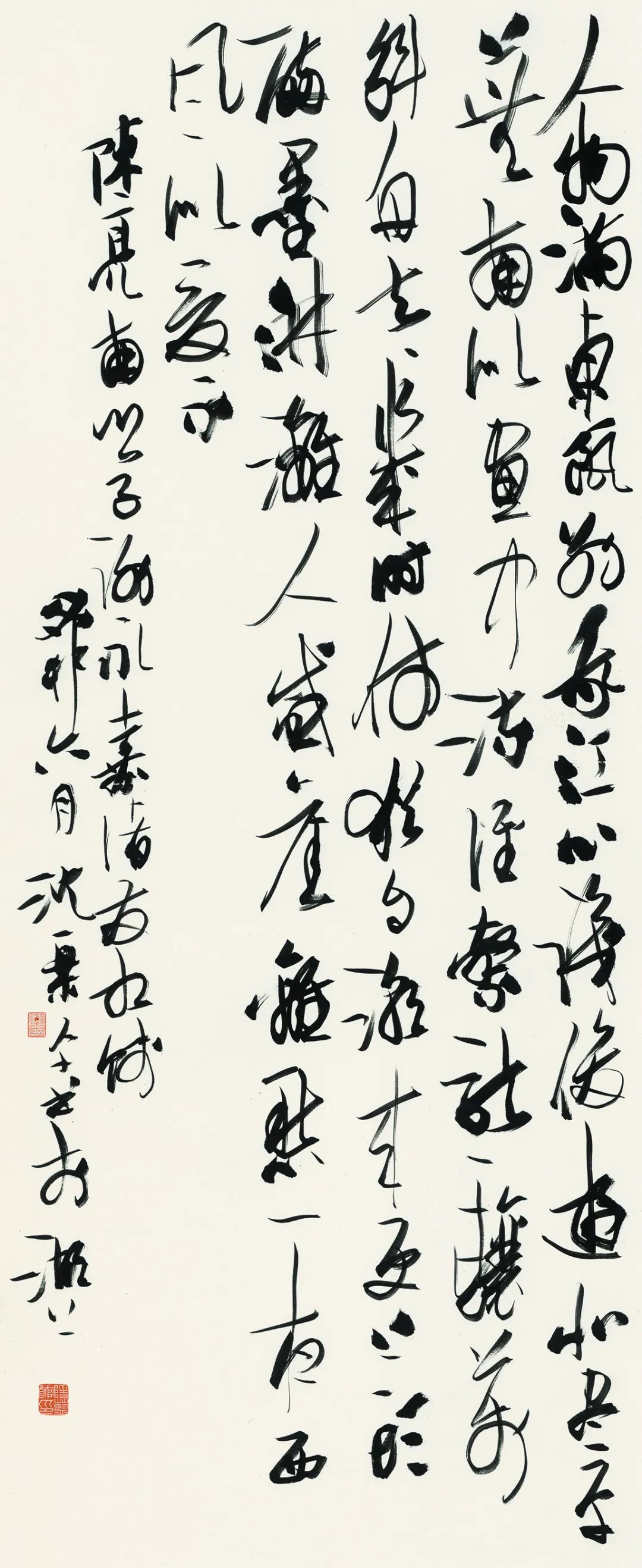

▲陈大中,苏轼《饮湖上初晴后雨》,137×60cm

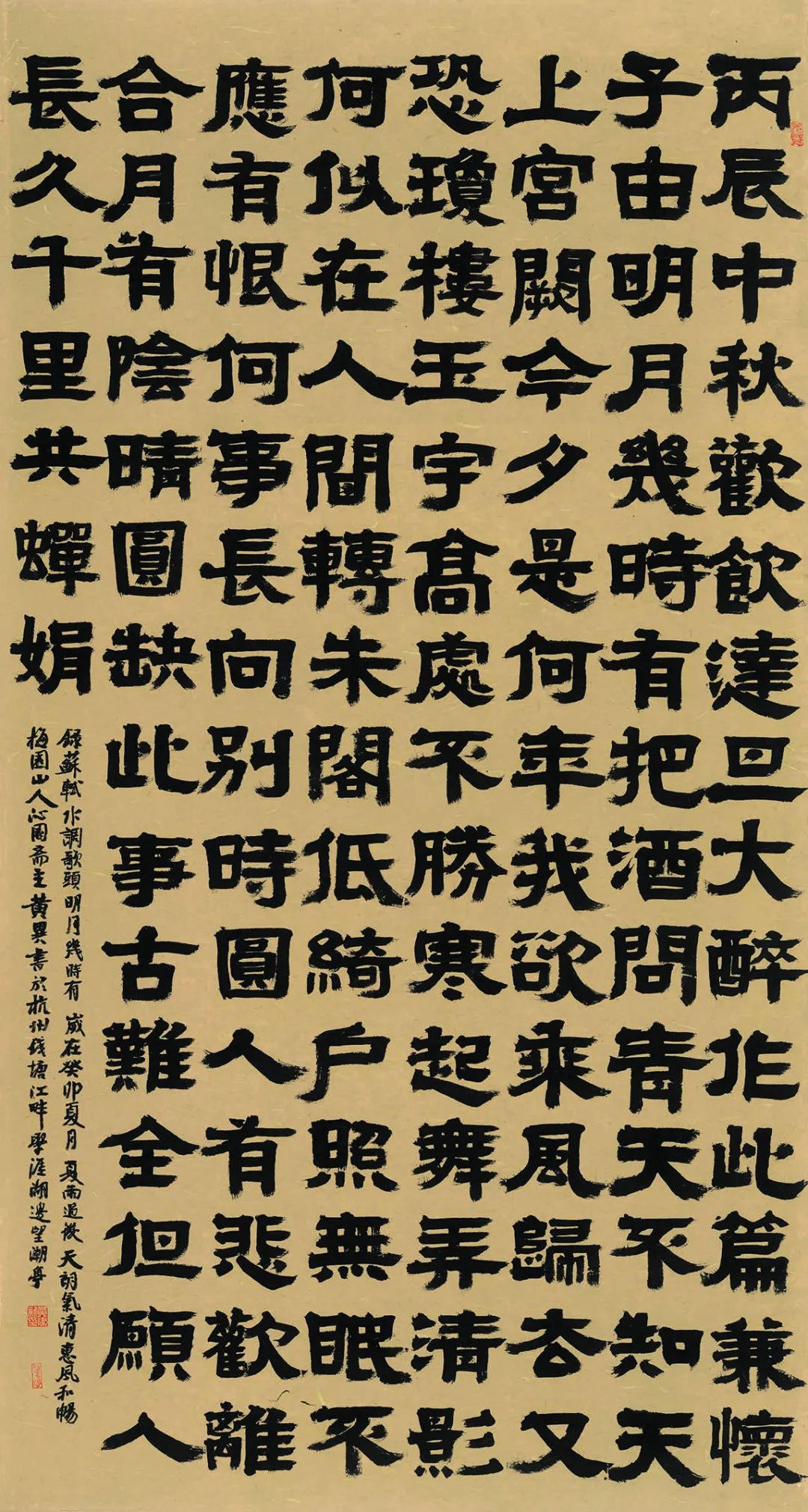

▲黄建新,苏轼《水调歌头·明月几时有》,182×98cm

▲石君一,苏轼《催试官考较戏作》,177×68cm

1078 年,30岁的秦观第一次进京参加科举考试。这时的他意气风发,可惜开榜之时,从头看到尾,也没在榜上找到自己的名字。三年后,秦观第二次参加考试,依旧名落孙山。有人劝他,光是会读书还不够,必须要投靠名人门下。秦观想到了文坛领袖苏东坡,听说苏轼要去扬州游玩,秦观灵机一动,先跑到扬州一座著名寺院,模仿苏轼笔迹写了一首词。苏轼一来果然纳闷了,绞尽脑汁也想不出自己怎么写的这首词。等到秦观将自己的词作呈上,苏轼忽然醒悟道:在寺壁上写词的人,就是这小子!爱才的苏东坡,欣然接纳秦观为自己弟子。后来,秦观成为苏轼的得意门生,和黄庭坚、晁补之、张耒被称为“苏门四学士”。

秦观(1049—1100),字少游,又字太虚,号淮海居士,江苏高邮人,是“苏门四学士”之一,以词著名。宋哲宗元祐初,由苏轼推荐,除太学博士,任秘书省正字兼国史院编修。其文词得苏轼激赏,王安石亦谓其诗清新似鲍、谢。词属婉约派, 有《淮海集》。

▲池长庆,秦观《踏莎行·郴州旅舍》,182×97cm

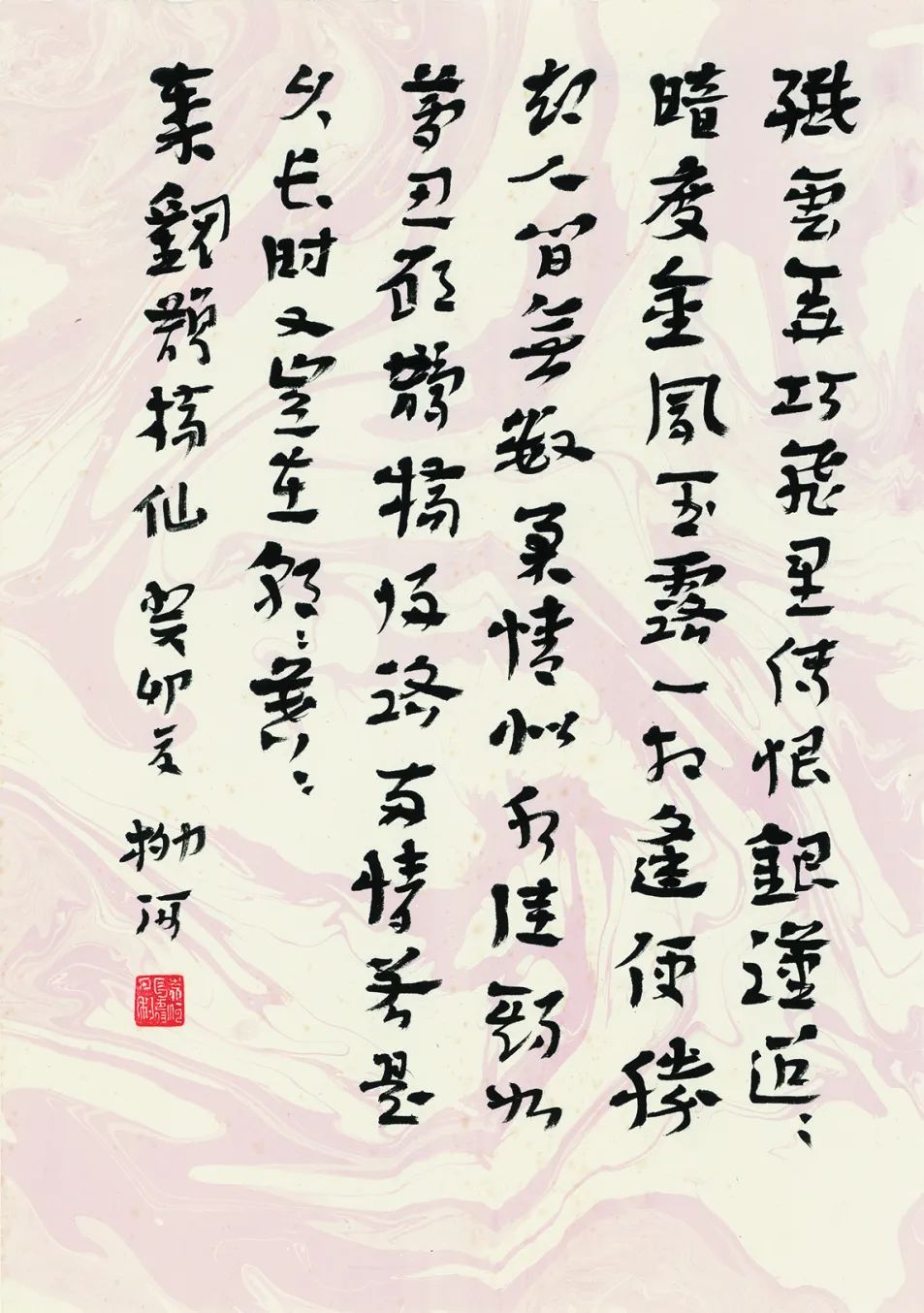

▲柳河,秦观《鹊桥仙·纤云弄巧》,71×50cm

宋神宗元丰六年(1083),汴京皇城迩英阁,时任翰林学士的李清臣正捧着一篇锦绣文章局促不安。这篇文章的名字叫《汴都赋》,其中充满了大量晦涩难懂的古文奇字。

《汴都赋》的出现,震撼了整个北宋,所有人都知道太学诸生中有一个叫周邦彦的年轻人很有才华,而也正是这样一篇奇文,让周邦彦受到了宋神宗、宋哲宗和宋徽宗三位皇帝的赏识,成为当之无愧的“一赋而得三朝之眷”。这样的政治起点让周邦彦成为了一时名流,开始了“勤于词工”的文学事业,成了两宋婉约派的集大成者。

周邦彦(1056—1121),北宋著名词人,字美成,号清真居士,钱塘(今浙江杭州)人。官历太学正、庐州教授、知溧水县等。精通音律,曾创作不少新词调。作品多写闺情、羁旅,也有咏物之作,格律谨严,为后来格律派词人所宗。作品在婉约词人中长期被尊为“正宗”。旧时词论称他为“词家之冠”。有《清真居士集》,已佚,今存《片玉集》。

▲吕金柱,周邦彦《苏幕遮·燎沉香》,138×70cm

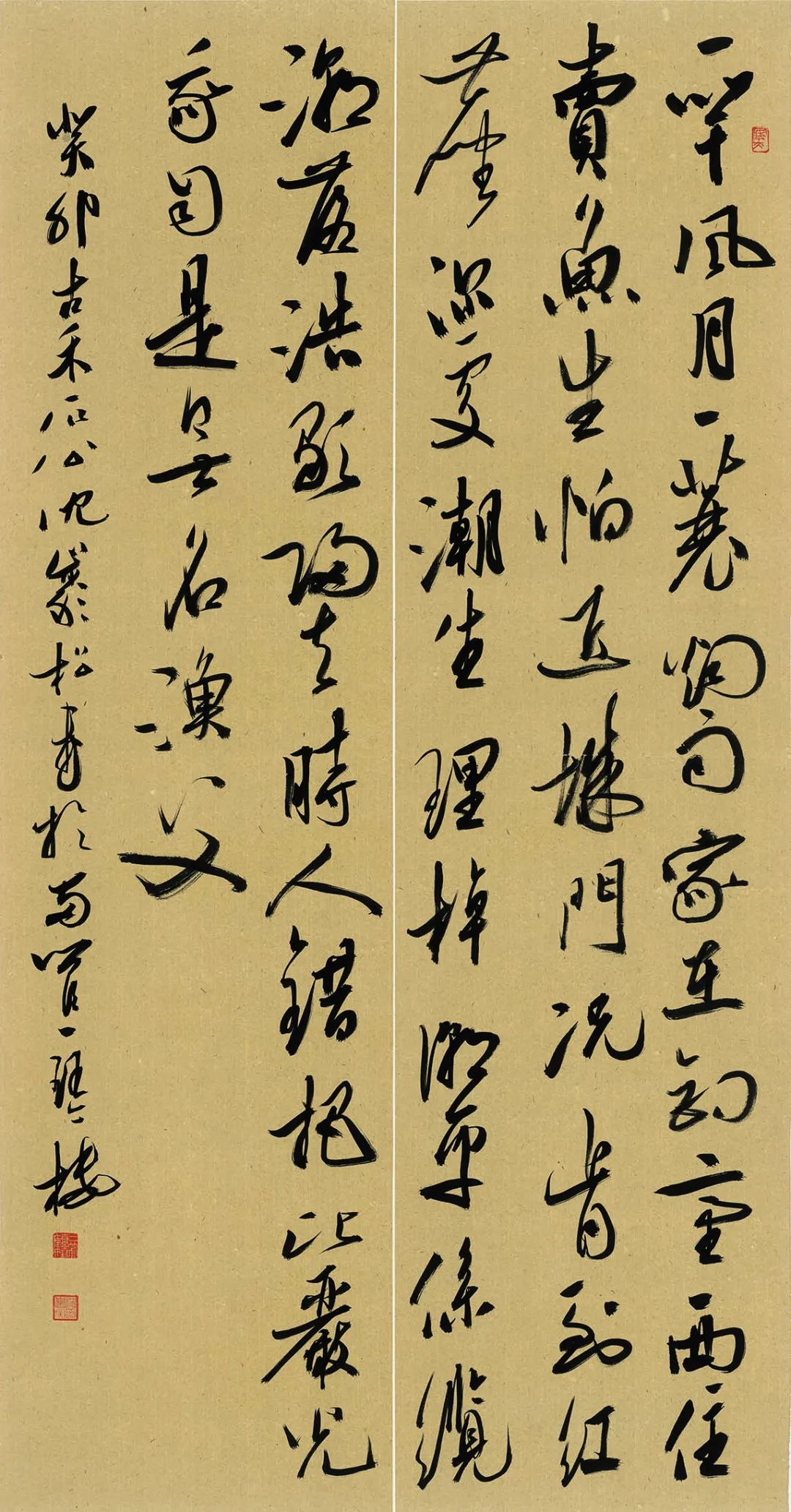

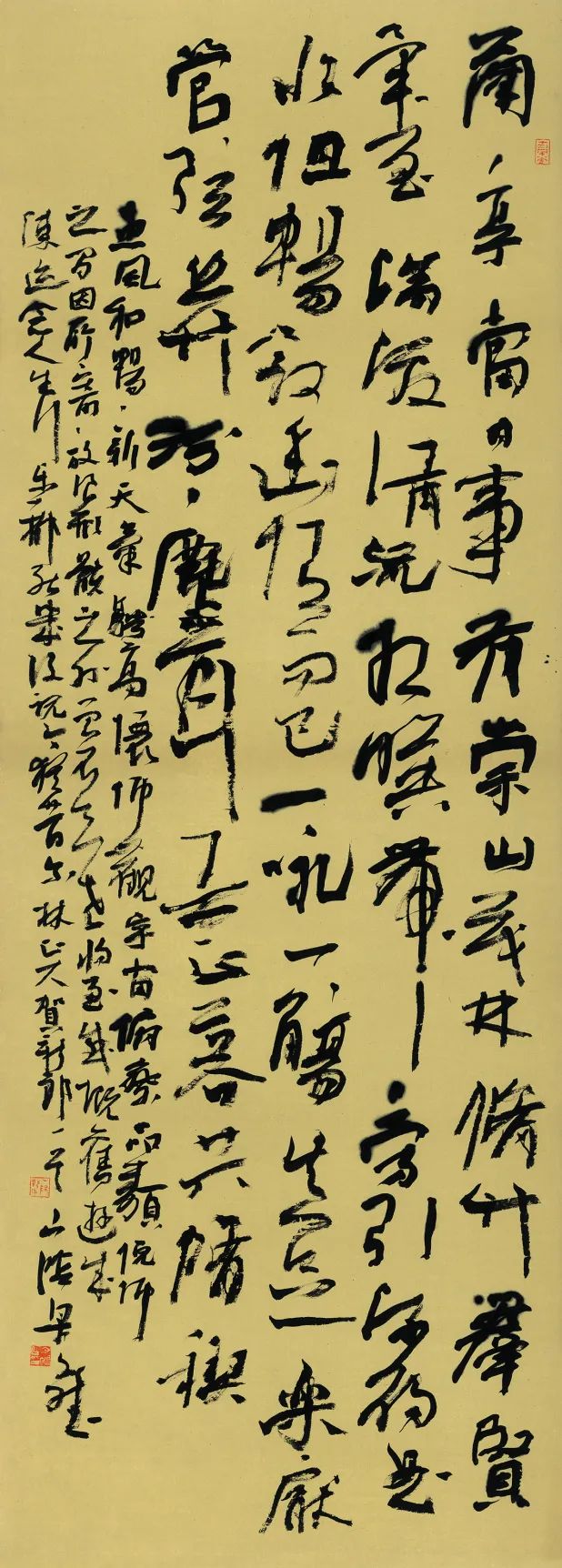

▲宇文家林,周邦彦《锁阳台·怀钱塘》,181×98cm

说起金石学,就不得不提《金石录》。赵明诚的《金石录》和欧阳修的《集古录》齐名,都是千古传颂的金石学巨著。赵明诚是一名疯狂的古物爱好者,他从很年轻的时候就开始搜集、收藏青铜器、碑帖、拓本、古籍书画。靖康之变,金兵南下中原,在逃难过程中,这些收藏逐渐丢散,甚至被毁坏。赵明诚因病去世,只留下《金石录》。李清照补充完成了这本书,并为之作了后序。这部《金石录》是夫妇二人的智慧结晶,此书虽是仿欧阳修的《集古录》体裁,但所集的金石文字更为广博。

李清照(1084—约1151),号易安居士,济南(今山东济南)人,南宋婉约词派大家。其父李格非是著名学者,丈夫赵明诚是金石家。她熟悉音律,高步词坛。作品有《李易安集》《易安居士文集》《易安词》,已散佚,后人辑有《漱玉集》《漱玉词》。

▲沈伟,李清照《如梦令·昨夜雨疏风骤》,75×46cm

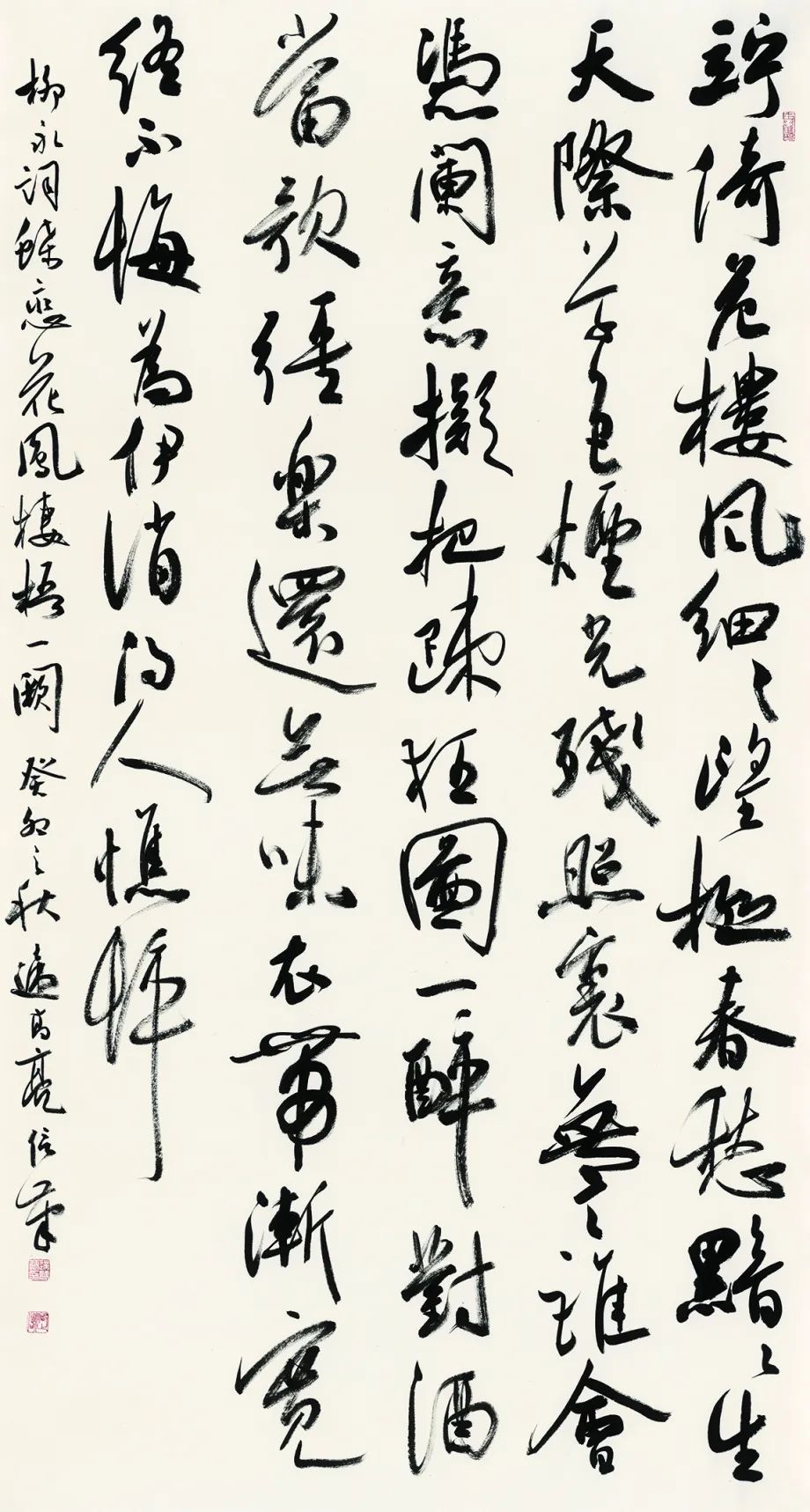

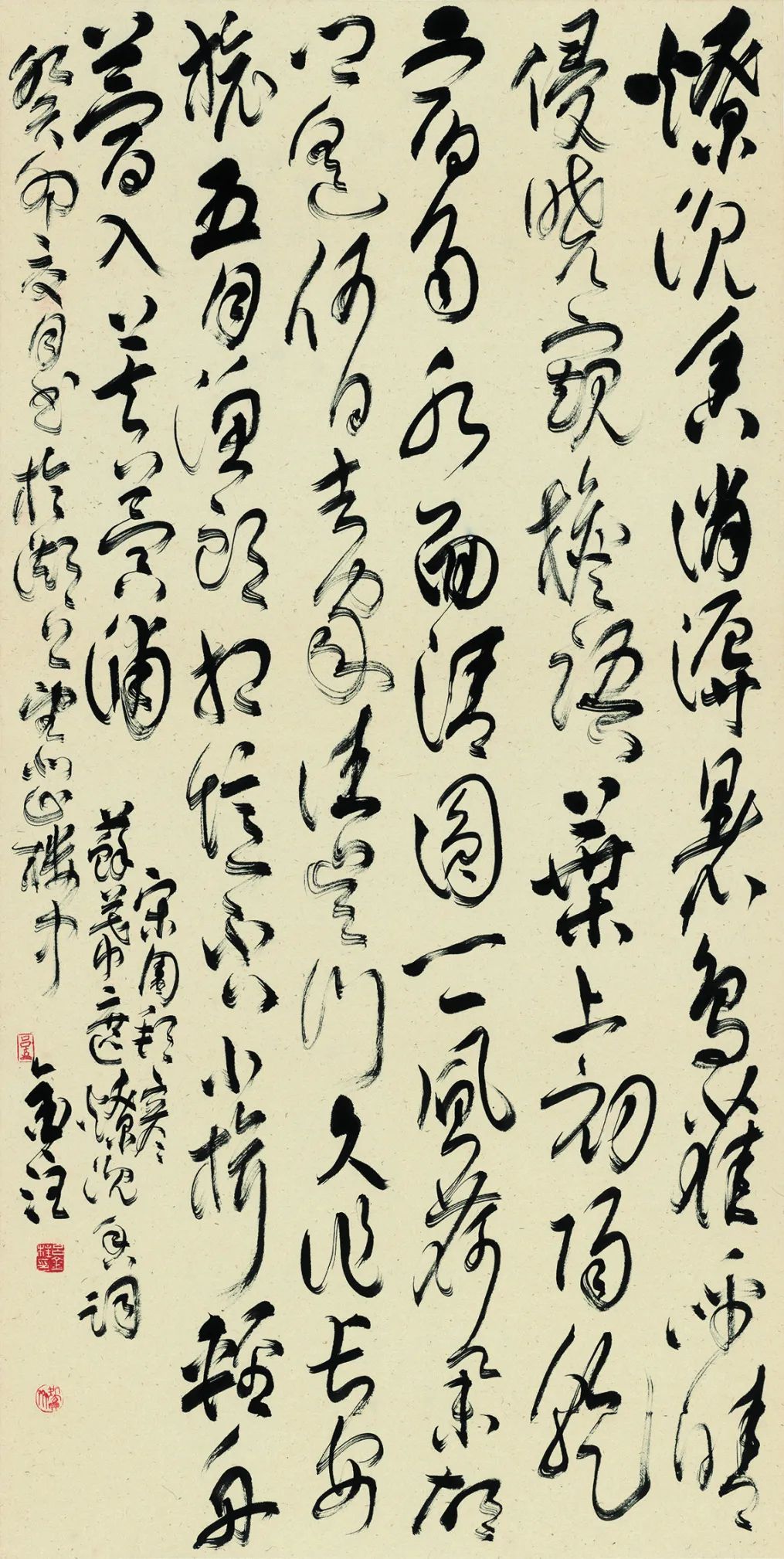

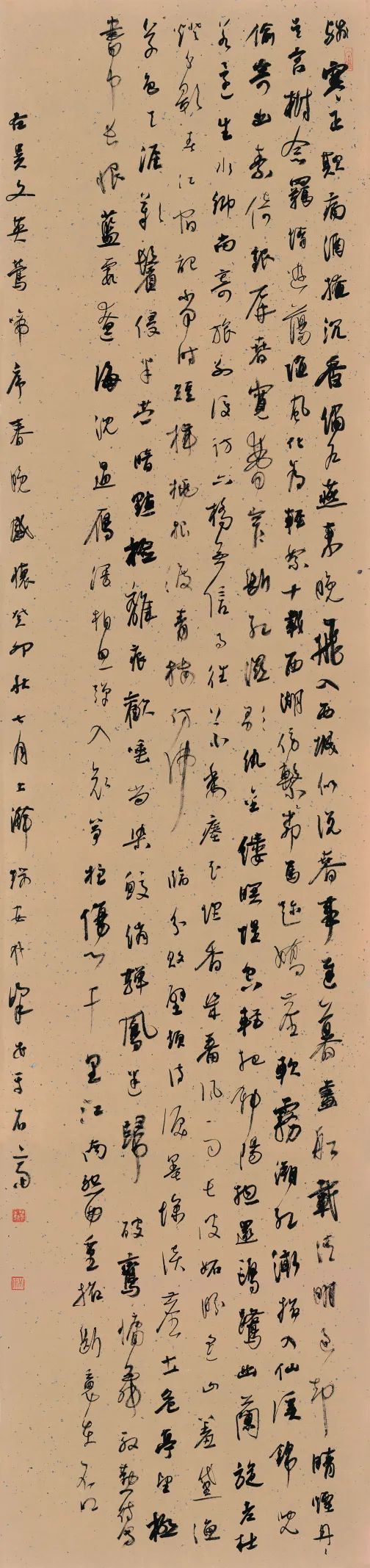

▲汪永江,李清照《题八咏楼》,140×61cm

陆游出生官宦之家,少有才名,与唐婉门当户对。20岁那年,陆游迎娶唐婉为妻,以一只家传凤钗作为定情信物。只过了一年,陆母以陆游婚后情深倦学,误了仕途功名,唐婉婚后不能生育,误了宗祀香火为由,逼迫陆游休掉唐婉,两人各自婚嫁。陆游娶了官宦之后王氏女,唐婉嫁给皇室宗亲赵士程。

十年之后,命运再一次安排他们重逢。独自在沈园游玩的陆游,撞见唐婉和赵士程同游。唐婉问赵士程,她能否给陆游送上一壶酒?赵士程没有多想,便答应了。一壶酒见底,思绪翻涌,陆游提笔在墙上写下《钗头凤·红酥手》。后来唐婉再游沈园,见到“山盟虽在,锦书难托”之句,在墙上和了一首《钗头凤·世情薄》。沈园一别之后,她很快一病不起,香消玉殒。

陆游(1125—1210),字务观,号放翁。汉族,越州山阴(今浙江绍兴)人,南宋著名诗人。少时受家庭爱国思想熏陶,高宗时应礼部试,为秦桧所黜,孝宗时赐进士出身。中年入蜀,投身军旅生活,官至宝章阁待制,晚年退居家乡。创作 诗歌今存九千多首,著有《剑南诗稿》《渭南文集》《老学庵笔记》等。

▲张爱国,陆游《卜算子·咏梅》,181×44cm

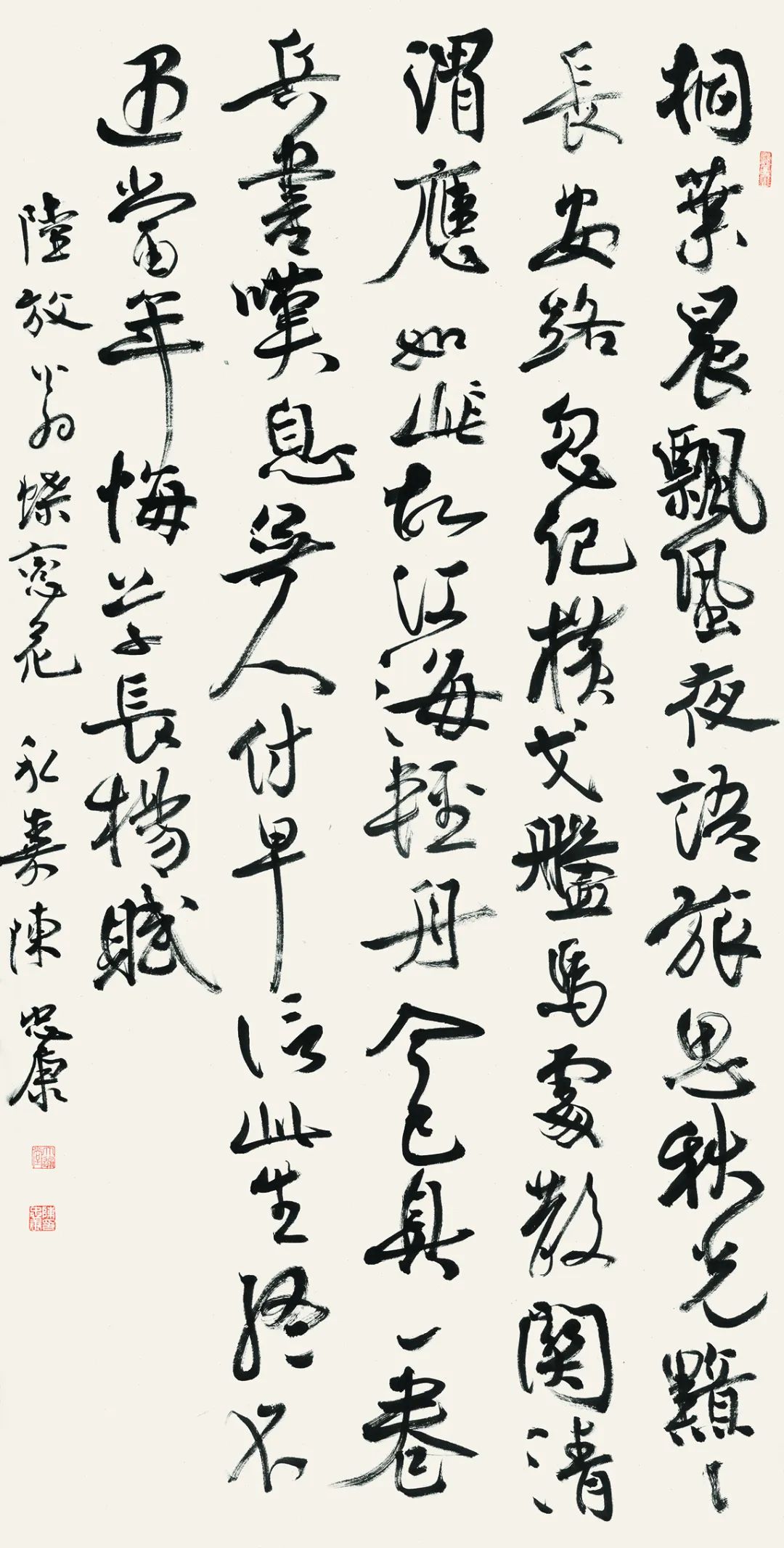

▲陈忠康,陆游《蝶恋花·桐叶晨飘蛩夜语》,137×69cm

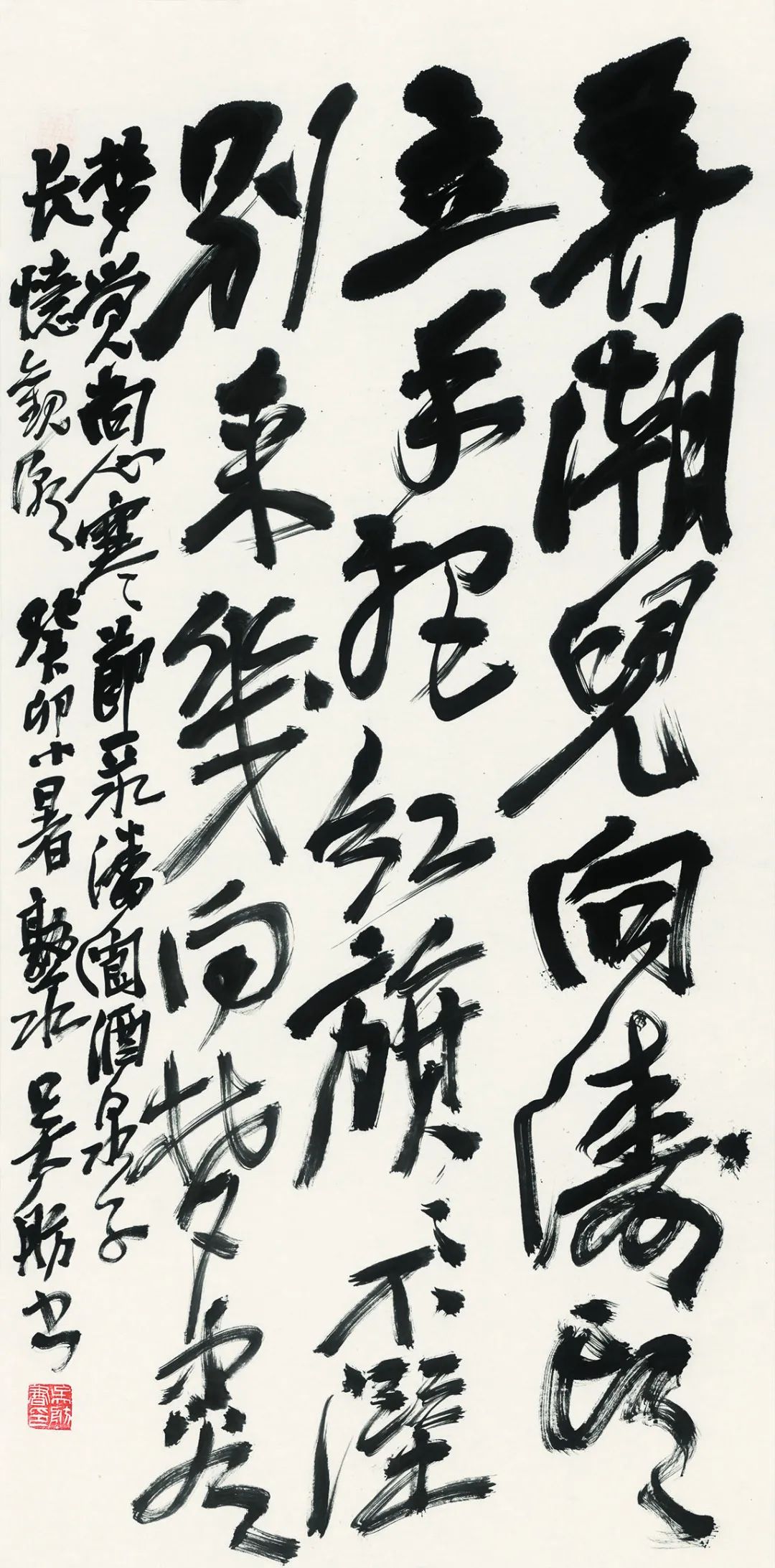

▲沈岩松,陆游《鹊桥仙》,181×95cm

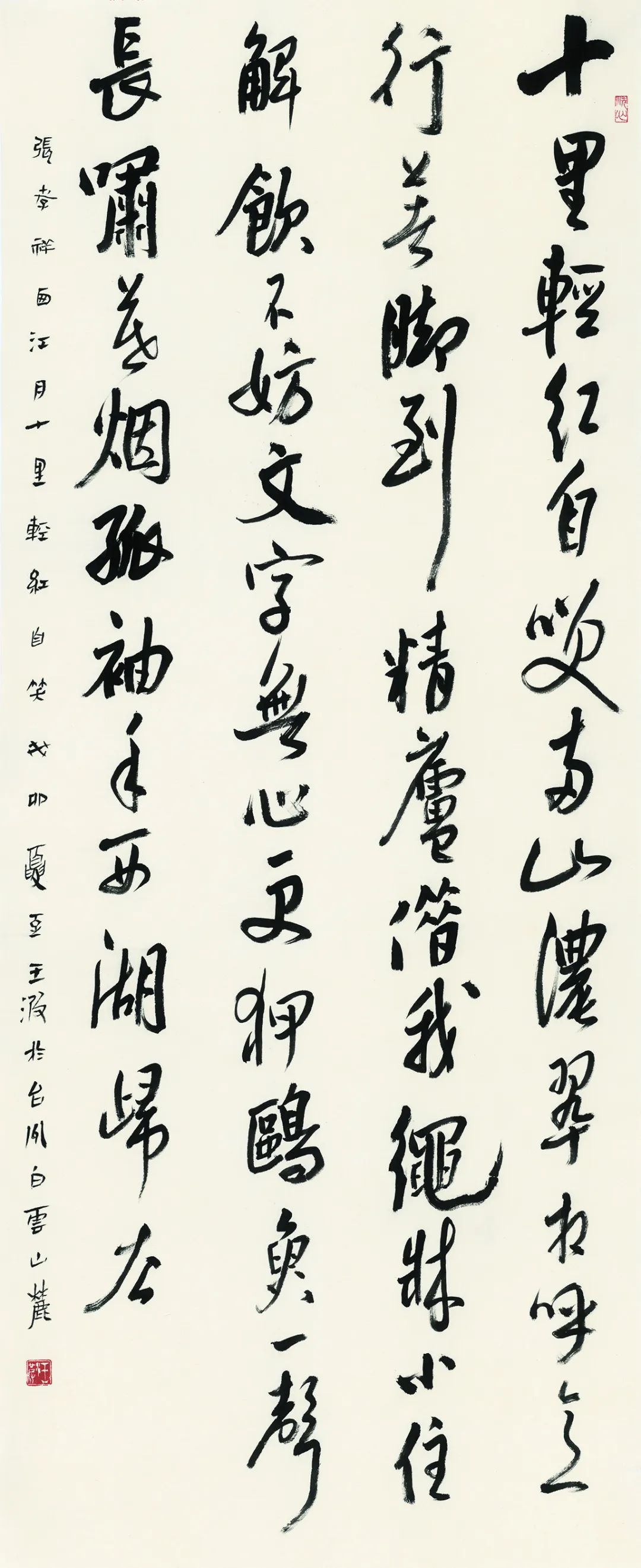

▲王波,张孝祥《西江月·十里轻红自笑》,182×74cm

绍兴三十一年(1161),完颜亮迁都开封,南下扰宋。20岁的辛弃疾在济南组织了一支将近两千人的队伍起义,并加入了北方影响最大的起义军,首领是耿京,自己则在军中担任掌书记。

耿京的队伍很快引起了金人的注意,开始对其进行围剿。辛弃疾极力劝说耿京南下归顺宋廷,却不曾想耿京被起义军中的将领张安国所杀。张安国投靠了金人且被委任为济州知州。辛弃疾得知此事之后,再组起义军,于金营之中捕获张安国,一路南下,归附南宋朝廷。辛弃疾将叛贼张安国交给了朝廷,之后被委任为江阴军签判,此时他只有23岁。

辛弃疾(1140 —1207),字幼安,号稼轩,历城(今山东济南)人,南宋著名爱国词人。20岁参加抗金斗争,因态度坚决遭忌恨,落职闲居江西近20年。他是宋代词作最多的词人,今存词600多首。他把苏轼开创的豪放词风推向新的高潮,故与苏并称“苏辛”。其作品艺术风格多样,而以豪放为主,代表作有《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》《永遇乐·京口北固亭怀古》等。

▲何来胜,辛弃疾《念奴娇·西湖和人韵》,181×88cm

▲何涤非,辛弃疾《青玉案·元夕》,178×96cm

宋孝宗淳熙十五年(1188)冬天,在江西省上饶县城北鹅湖,辛弃疾和陈亮这两颗南宋词坛上的明星聚会了。他们两人才气相若,抱负相同,都是力主抗金复国的志士、慷慨悲歌的词人,两人情投意合,相见恨晚。他们同游鹅湖,畅谈时事,盘桓了十天,别后相互赠答,作了好几首《贺新郎》词。这次会见,就是文学史上传为美谈的“辛、陈上饶之会”。

陈亮(1143—1194),号龙川,学者称为龙川先生,婺州永康(今浙江永康)人,南宋思想家、文学家。乾道五年(1169),上《中兴五论》。绍熙四年(1193),被宋光宗亲擢为状元,授签书建康府判官公事,未及就任而逝。倡导经世济民的“事功之学”,创立永康学派。政论气势纵横,笔锋犀利。词作感情激越,风格豪放,是宋词豪放派的主要人物之一。著有《龙川文集》《龙川词》等。

▲沈浩,陈亮《念奴娇·登多景楼》,180×48cm

▲沈乐平,陈亮《南乡子·谢永嘉诸友相饯》,139×57cm

姜夔是南宋时从事《兰亭序》考论并获卓识的重要人物。他不仅自己收藏兰亭拓本,也多次在题跋中阐述自己的看法,还进行了相关的系统研究,著有《禊帖偏旁考》。嘉泰二年(1202),就《兰亭序》而作出的“真迹 之本末”“真迹之异同”“临本之本末”“石本之本末”“定本之本末” 等专论,更为后世辑集为《兰亭考》一卷。他的许多观点,深为后人所本。

姜夔(约 1155—1209),字尧章,号白石道人,一说南宋饶州鄱阳(今江西鄱阳)人, 另一说江西德兴人,南宋文学家、音乐家 ,被誉为中国古代十大音乐家之一。多才多艺,精通音律,能自度曲,其词格律严密。晚居杭州西湖,卒葬西马塍。著有《白石道人诗集》《白石道人歌曲》《续书谱》《绛帖平》等。

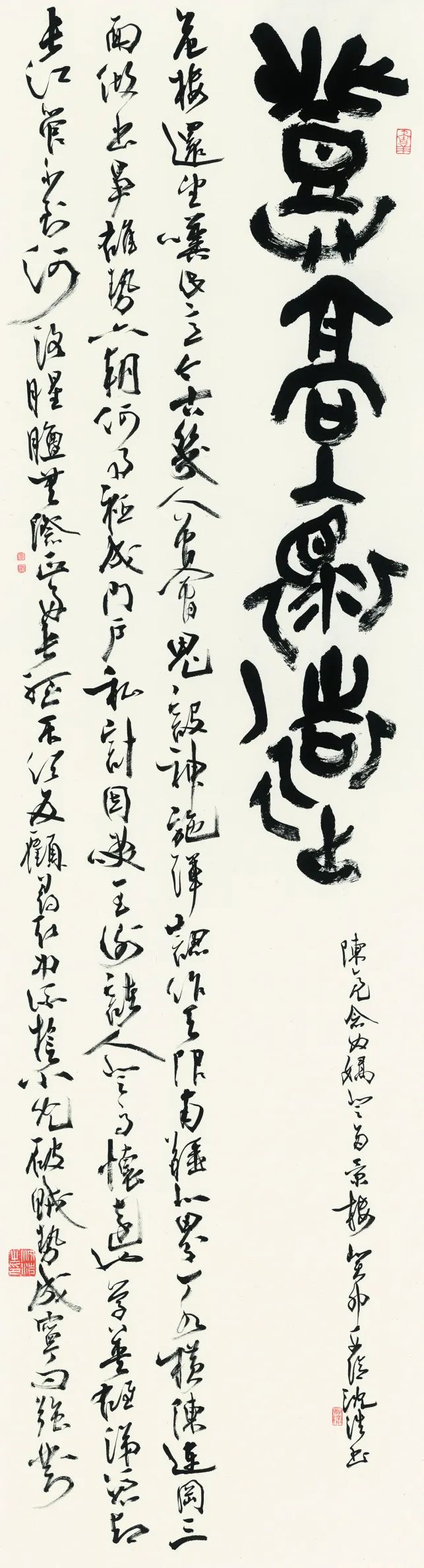

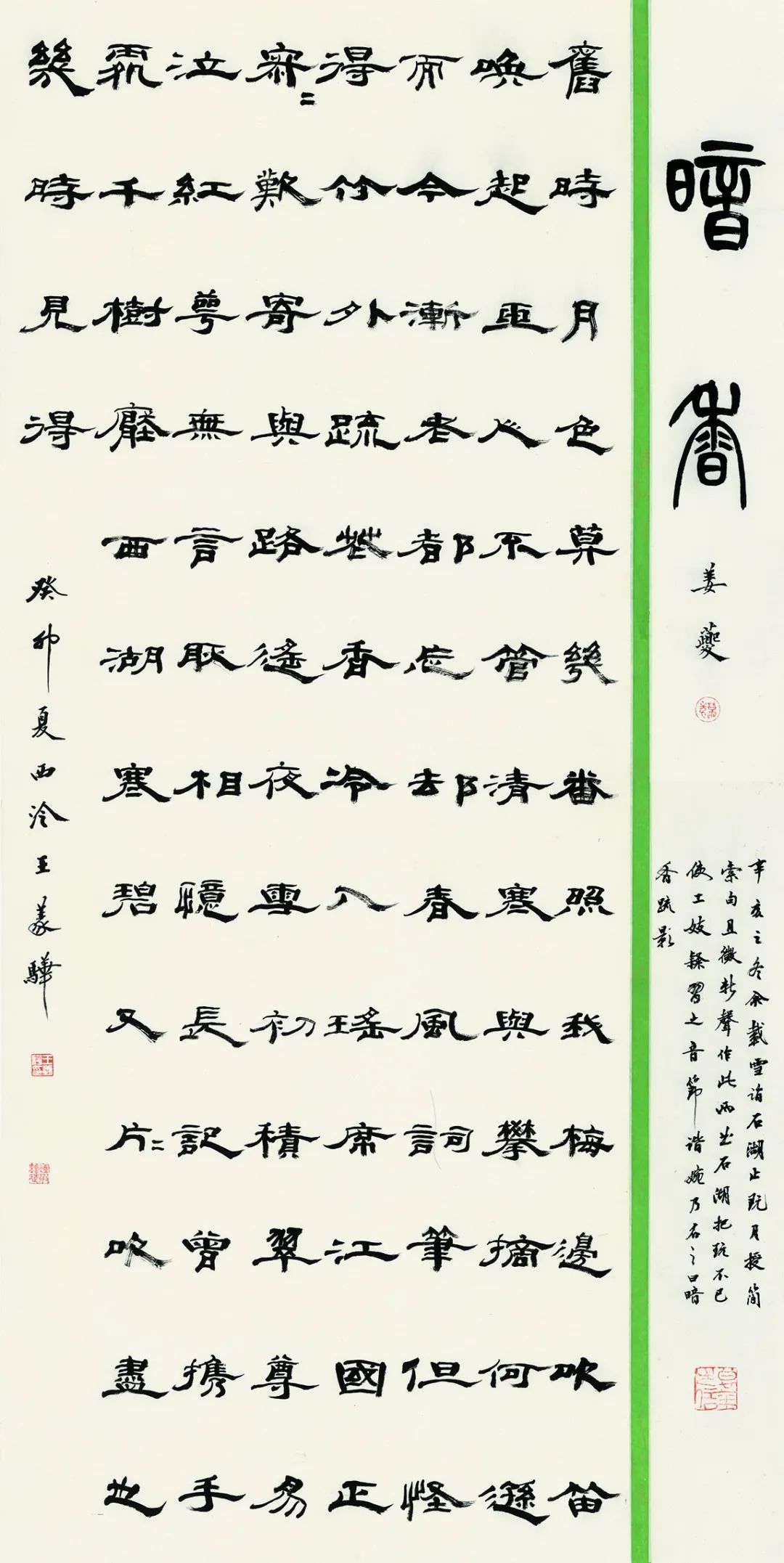

▲王义骅,姜夔《暗香》,181×91cm

▲郑利权,姜夔《湖上寓居杂咏》十四首选二,180×97cm

朱孝臧《宋词三百首》收录了25首吴文英的词,他成为两宋 80多位词人中收录词作最多的词人。吴文英的《莺啼序·春晚感怀》,被称为史上最长宋词。莺啼序,又称“丰乐楼”,宋词词牌之一,属于长调,这个词牌分为四阙,一阙8句,二阙10句,三四阙均为14句,全词共240字,为宋词史上字数最多的词牌。这个词牌比较冷门,流传下来的作品只有10首。但宋代词人吴文英对这个词牌却偏爱有加,10首《莺啼序》中,他一人便包揽了3首。

吴文英(约1212—约1272),字君特,号梦窗,后世称为“词中李商隐”,四明(今浙江宁波)人。毕生不仕,以布衣出入侯门,充当幕僚。晚年吴文英一度客居越州,先后为浙东安抚使吴潜及嗣荣王赵与芮门下客。以词著名,知音律,能自度曲,其词作数量丰沃,风格雅致,著有《梦窗词集》。

▲徐强,吴文英《高阳台·丰乐楼分韵得如字》,180×97cm

▲林峰,吴文英《莺啼序·春晚感怀》,182×43cm

林正大(约1200年前后在世),宋代词人,字敬之,号随庵,生卒年不详,约宋宁宗庆元前后在世,开禧中(1206)为严州学官。好以前人诗文,隐括其意,制为杂曲,因此被称为宋代最为“专业”的隐括词人。著有《风雅遗音》二卷。

▲梁文斌,林正大《贺新郎·括王逸少兰亭记》,180×64cm

来源 / 浙江书法院

编辑 / 茹雪雯 祝融融

审核 / 徐霞

温馨说明:我们敬重和感谢原创作者,凡未具作者姓名的文章,均因无法查获作者所致,敬请原作者见谅!如有涉及版权问题,敬请原作者或同行告知,我们将及时纠正或删除。同类微信公众号转载我们发布的文章,敬请注明出处。谢谢合作!