旭说会展,皆为原创

——只为适用人群提供阅读素材——

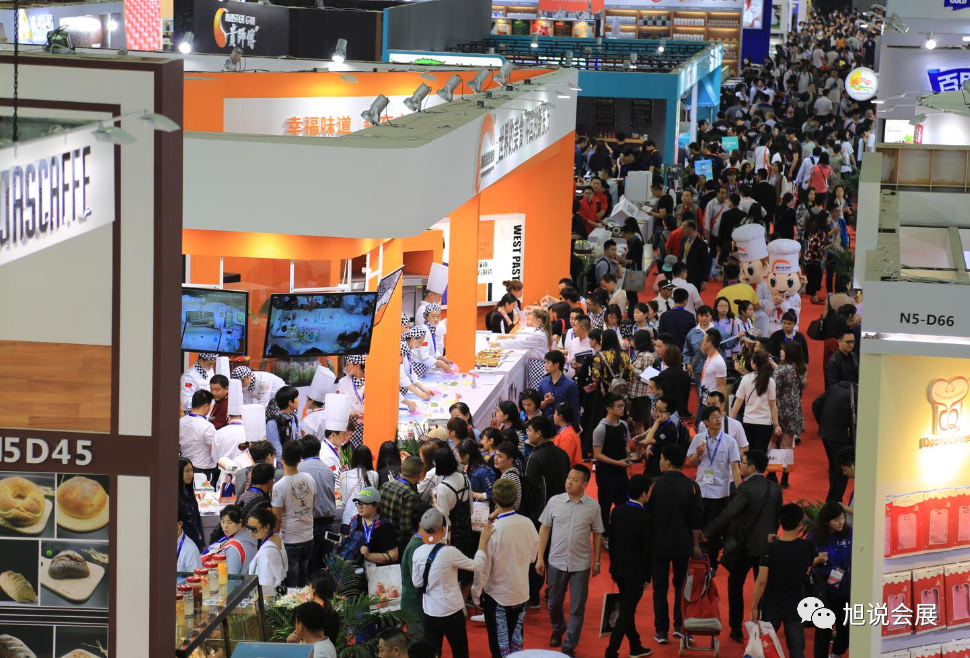

我在会展行业干了十几年,真是什么鬼都见过,假鬼也见了不少。有些本来就生活在中国的外国人,跟展会根本尿不到一壶,却被“安排”去当专业观众。而有些社会闲杂人员像群演一样被聘去当观众,几乎成了他们的职业。

这些不是“假鬼”又是什么?

旭说会展|明察暗访

受访者:“广州大叔”

五十岁出头,非广州本地人,会粤语,普通话有些蹩脚,因无正业,从前些年开始就当起了“专业观众”,小钱赚了不少。讽刺的是,“专业观众”竟然成了他的职业,因此叫他“观众专业户”也不为过。

这位“广州大叔”说他的时间很宝贵,分分钟都要去观展。为了让这位“专业观众”接受我们采访,我们给了他200元红包。以下内容根据“广州大叔”采访稿编辑而成,如感不适,请马上闭眼。

“广州大叔”:

四十三岁之前,我一直给商场当保安。后来那家商场倒闭,我就失业了。

我原想再找一份保安工作,但连找了几家单位都没人要我,嫌我年纪有点大。

机缘巧合,这个时候我一个朋友找上门来了。

我朋友说,有个临时的活儿,问我想不想干?去一天给120,两天240,你可以去一天,也可以去两天,反正是去一天领一天的钱。

你什么都不用干,就在展会现场多走一走,露个脸,凑个数,有事没事去展台拿一些资料,如果那些参展企业跟我说话,就说你是来采购的。

朋友一边说一边递给我一张纸,那张纸上写着一个陌生的名字和他的公司名字,还有简单的几句经营业务范围。

朋友笑着解释说,这是你的新身份,如果在展会现场有人问你是干什么的,你就简单说几句,装作看看产品就走,不要逗留,也不需要给人递名片——因为我们没有这个经费给你做名片。

见我答应,朋友又提醒我说,你明天穿一件衬衫西裤,把头发梳整齐点儿,多少要有个生意人的样子。

这是我第一次去参观广州的展会。广州的展会多,几乎每天都有,但以前我从来没有专门进去过。所以我第一次去,真是有点紧张。

第二天早上九点二十,我到了展馆旁边的一个指定位置。来了之后才发现来的不止我一个。像我这样的至少还有七八十人,可能后面还有人要来。

在这里,我看到了领头人,那是一个戴帽子的小伙子。他叫我们签到,然后跟我们说一会儿进去后,一定要呆到下午四点以后才能出来。中午会有人给我们安排一个盒饭,吃盒饭可以在展馆里面吃,那里有休息区。下午四点后回到这里,领今天的“出工费”。

这是我第一次当“观众”。

这个钱赚得很简单,也不费力,就是刚开始去“办理”证件的时候有些紧张。我们去“办理”证件其实就是去领证件,有主办单位的人专门拿给我们。我们也没说话,拿到证件就进展馆了。

进了展馆我还是有点紧张,不知道去哪儿,只好随便走走,随便看看。真的有企业过来跟我说话。我刚开始说那一套台词说得磕磕巴巴,说了几次我就适应了,完全不觉得紧张,只是觉得无聊。

不过我尽量不靠近这些展位,免得还要跟他们对台词。

就这样熬到了下午“下班”时间,我就出来了。这一天我果然拿到了120。我看这个钱赚得比我干保安还轻松,尝到甜头之后,当天晚上就主动跟我朋友打了个招呼,第二天又去了。

后来我才知道我那个朋友就是个“中间人”,也就是个中介,是专门给这些会展公司和展览会“买”观众人头的。我不知道那个朋友拿了多少,反正那时候给到我们手里边就是一个人一天120。这是七八年前了。

然后这些年我一直在做这份当观众的“工作”,它几乎成了我的职业。

除了我们这些人,还有一些老外也在干这个。听说这些老外本来就住在我们这儿,也是跟我们一样来赚外快的。

老外穿得人模狗样,看上去比我们架势大,也专业,还会说英语。听说给他们的价钱比我们高多了。七八年前我们拿120一天,他们得拿六七百,有一些可能更高。

再后来我也学聪明了,我把西装烫得笔直,还打领带,穿皮鞋,临走时抹一点头油,拎个皮包,还给自己弄了很多名片。

这些名片其实都不用我自己去印,我每次在展会都能拿走很多。看到哪个展会比较适用,我就带在身边,要给就给,反正也不是我的名字和电话。但名片我一般是不给的,怕露馅,就是装装样子而已。

而且我也学会了跟人谈话的技巧。为了让自己看上去更像职场人士,我还专门学怎么介绍自己,学怎么聊一会儿之后拿了资料就装作赶时间换个地方,免得被纠缠。

我这么一弄,好几个领头人都看好我,夸我专业,后来很多活儿他们都首先想到我。

这也是生存技能啊!干什么不得专业?而且现在价钱涨了,去干一天少说也得300!你说我干保安一天能赚300吗?想得美。

现在有人给我,而且当天结算,我干嘛不去?

更何况我要是多参与一些活动,说不好还能拿到更多奖品。像有些食品展农博会,光是试吃试喝都饱了。

你问我像我这样的“观众”有多少?我不知道具体数字,但我知道一场展会多的时候得有大好几百人上千人。听说别的城市也有我们的“同行”,不过我不认识。我只知道这些都是有组织的,没人组织我们怎么找活儿?

旭说会展|说说感受

“买”人头

其实像“广州大叔”这样收费给展会当“人头”的还真不少,这些都是主办方的需求。

没有买卖就没有伤害。他们这么干,受伤害的都是参展商,损害的是自己的品牌。

不犯法,自欺欺人罢了。

最可怕的是某些政府展会,有一些竟然也花钱“买”人头。

当然,有一些政府展会的主办是真心希望花了钱,能够真正把一些专业观众,尤其是一些高质量的国际买家给邀请过来。

为此,他们可能给这些国际买家“补贴”1500-2000元/位,有一些高级别的,价格甚至高出若干倍,还包往返机票和酒店住宿。

然而这样的事一旦外包给中标的承办单位去做,往往就变了味。因为这些承办单位极有可能以比较低的价钱买“假人头”,买“假老外”。

“拉人头”

一些明星拉人头充当粉丝,我们见得多了。而拉人头充当观众的做法,在中国会展业也很常见。

——大家都对“买”人头和“拉”人头避而不谈,但其实大家都心里有数、心照不宣。

这些“专业展会”一般怎么“拉”人头?

简单。

给礼品、给福利、送午餐券。

只要你预登记,只要你来展会现场,你就可以领取。或者你邀请了你的朋友来,你可以得到更多。

他们对预登记完全没有把关,反正是预登记的人越多越好。你来吧,我不卡你。

这就给一些跟展会本身毫不相干的闲杂人员提供了占小便宜的机会。反正没事干,我就专门去蹭点好处吧。

那些老爷爷老奶奶为什么经常出现在展会?可不是这么来的吗?

看着人来人往,实则对参展商毫无用处。这不正是要面子不要里子,要热闹不要效果吗?更可怕的是有些主办竟然说,人我已经给你们请来了,他们没来你的展位,是因为你们没做好参展准备。竟然把这盘屎扣在参展商头上,你说气不气人?

我还是那句话:

主办机构浸泡多年后,我有一个切身体会——办展,容不得两“虚”(弄虚作假),一是容不得展商“虚”,二是容不得观众“虚”。

就观众这块来说,没有观众的展会必是最后一届展会,不按照买卖逻辑做好商贸配对的展会缺乏生命力和竞争力,必然逐步走向消亡。

备注:文中图片仅为示意。