文物作为人类在历史发展

过程中留下的宝贵财富

既是物质文明

精神文明和政治文明

最直接的历史记录

更是历史发展和社会进步

最可靠的实物见证

2013年至2016年,第一次全国可移动文物普查,邹城市现有各类可移动文物121917件(套),其中珍贵文物256件(套)。

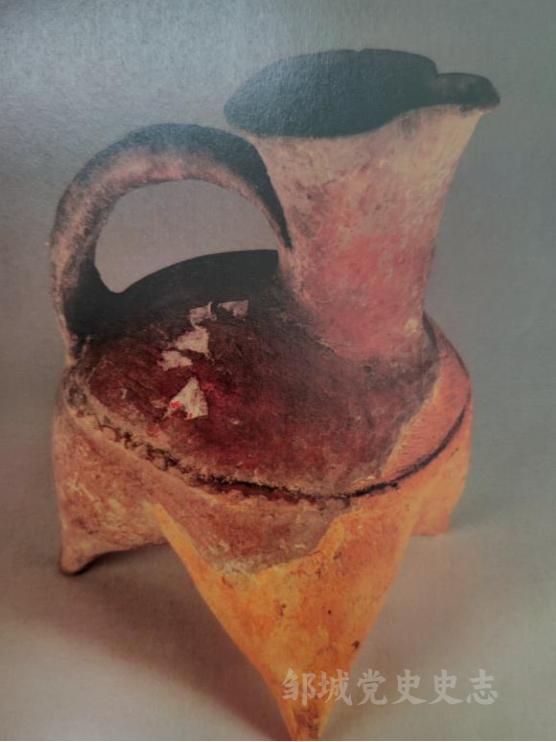

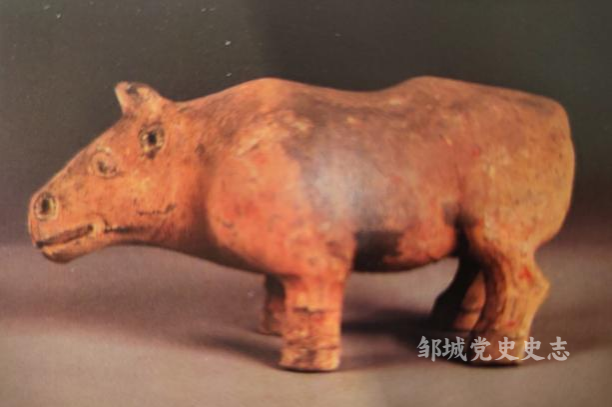

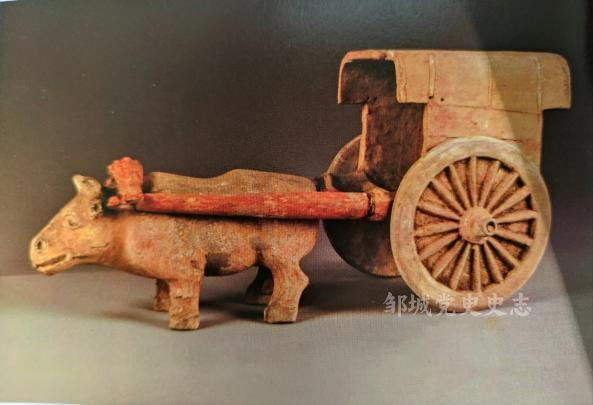

陶瓷器

红陶鬶 高14.5厘米,1971年,邹城市野店遗址出土。夹砂红陶,椭圆形口,鸟喙形流上翘,漏斗颈,圆角三角形腹下作空足,其三足作等腰三角形分布,后足略向后伸,腹与足的界线难分。正对流口的一侧,在颈腹之间跨安带状把手,腹中部饰有链式附加堆纹。鬶是古代先民的烧水用具,这种今天很难见到的陶器在新石器时代曾是广大地区都能看到的常见器形。由于只能用双手来制作完成,且由陶土烧制,易于破碎,所以鬶的制作是一件不容易的事,从这件鬶上可以看到,古代先民把这件器物完成的很漂亮,流、颈、腹、把手和足五个部分浑然一体,丝毫看不出由各部分拼接而成。

陶牛车模型 牛车通高22厘米,长40厘米,1974年,邹城市独山村西晋永康二年(301年)刘宝墓出土。虽是器皿,但塑造手法则是写实的。比例中规,能够使我们在今天得以看到当时车的实际形象。车双辕,舆箱呈矩形,前后两面开有门。盖作卷棚式,这种车流行于魏晋南北朝时期,是天子将相贵族士大夫所乘坐的高级牛车。牛形象朴实,四足撑地,延颈伸首,仿佛随时准备着听候主人的呼唤,驾车出门。

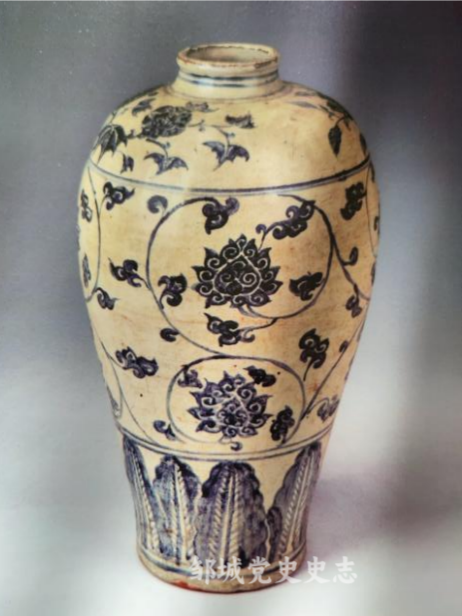

青花缠枝梅瓶 明代青花瓷在元代烧制的基础上,有了新的创造和发展。在整个青花瓷的发展史上,明朝有着举足轻重的地位,并形成了鲜明的时代风貌特征。这件青花缠枝梅瓶,通高33厘米,口径6.5厘米,1964年,邹城市横河村高密昭和王墓出土。小口短颈,丰肩平底。采用传统拉坯法制胎成型,以均匀增大的比例,自底向上提拉至肩,呈丰满颀长的器形,古朴典雅。纹饰由三部分组成,以弦纹相间隔,腹部主题纹饰为缠枝花卉,肩部饰缠枝牡丹,画面纹饰富丽繁密,层次分明,是明初景德镇窑青花瓷器中一件难得的艺术珍品。

书画

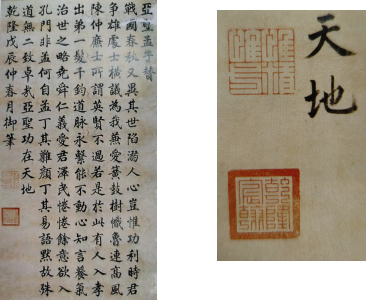

乾隆御书亚圣孟子赞 清,纸本,纵97厘米,横51厘米。楷书,9行,右下钤“乾隆宸翰”“惟精惟一”两枚玺印。笔划劲健圆润,结体端庄严谨,堪称馆阁体书法的代表作。清中期,由于科举考试的需要,帝王的提倡,以朝廷上下风行的赵(赵孟頫)体糅合其它法帖,康雍乾时期,形成了馆阁体书法,被称为“分行布白,纵横合于阡陌;引笔著墨,矩于格式之内”。清高宗爱新觉罗·弘历皇帝(1717-1799年),1736-1795年在位,年号乾隆。在位期间,尊儒崇道,标榜文治,社会经济持续发展,达到了后世称颂的“康乾盛世”。弘历帝对孟子非常尊崇,他曾两次亲自致祭于孟庙,并在乾隆十三年(1748年)御制“亚圣孟子赞”,赞扬了孟子爱军泽民、拯救人心的功绩,并立碑建亭于孟庙。

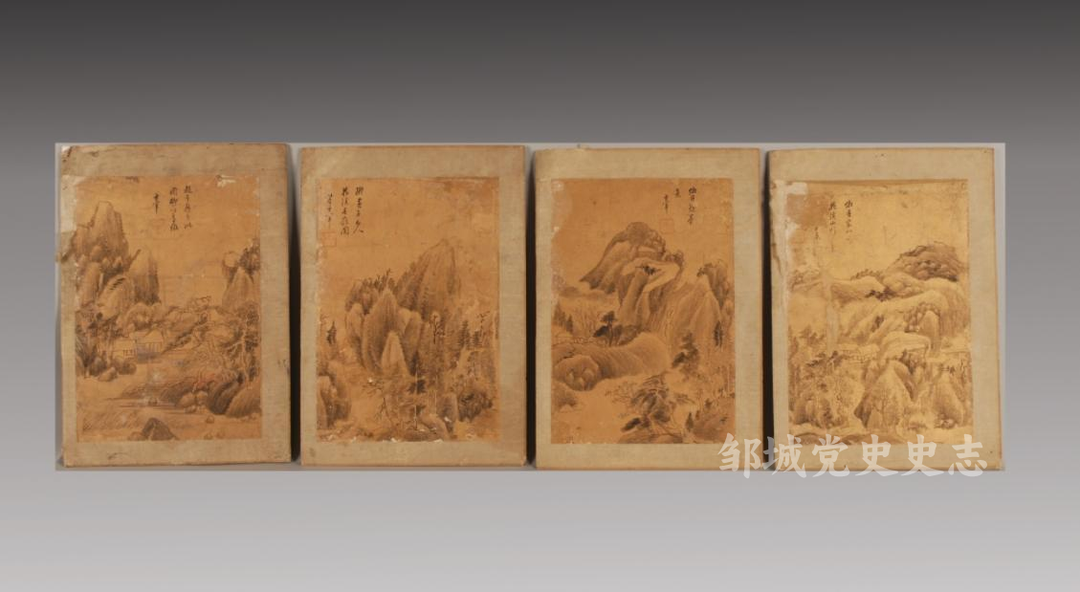

董其昌山水图册 明,淡设色,共四幅,每幅纵33厘米,横23厘米。图绘山石树木,村舍亭榭,卧桥丛林。山石多用勾皱法绘出,少见点染,其格调意蕴雅致清新,似在不经意间表现出返璞归真、平淡自然的追求。每页分别题“仿巨然笔意”,“仿吾家小苑溪山水”,“拟黄子久花溪春岭图”等,并署“玄宰”。右上角题“岁在庚子夏月”,钤“其昌”等两印。董其昌(1555-1636年),字玄宰,号思白,又号香光居士。华亭(今上海松江)人。一生书画兼治,又擅鉴藏,有《容台集》、《画禅室随笔》等多种著作行世。专长于山水,继承了五代宋元以来技法,而在笔墨运用上又有创新。在当时声望卓著,为“华亭派”魁首,同时也是明清以来影响最大的书画家。

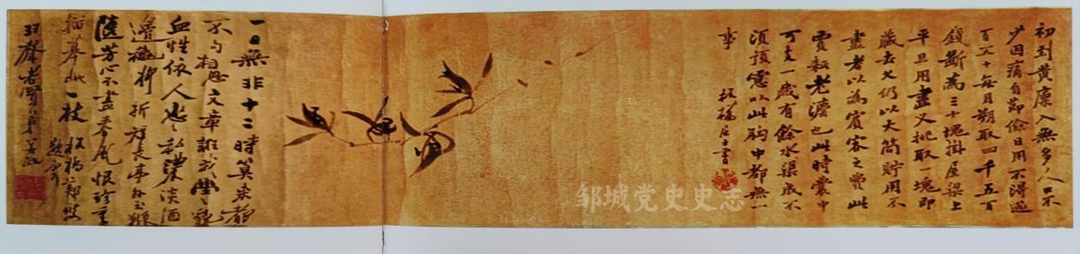

郑燮兰花图卷 清,纸本,墨笔,纵20厘米,横93厘米。图绘一枝兰草,姿态飘逸,充满生机,空灵澹远,有出尘之趣。卷首题记一篇,文笔明达,内寓哲理,生活气息浓厚,落款板桥居士书;卷尾题律诗一首,“吃饭穿衣”印一枚。郑燮(1693-1765年),字克柔,号板桥。江苏兴化人。曾任山东范县、潍县县令。诗书画兼擅,并强调三者结合。书法突破清初帖学藩篱,隶楷参半,自成一体自称六分半书。绘画长于写意墨竹及兰石,常用书法笔法入画,别有风韵,强调画要表现“真性情”、“真意气”,绘画“用以慰天下之劳人,非为供天下之安享之人也”。作品不仅具有深邃的思想性,在艺术上也耐人寻味。是扬州画派中最受人称道的艺术家。

图片来源于《邹城文物》

扫描识别二维码

邹城党史史志