编者按

创领智库由基地运营机构智汇邦建设运营,面向全国政企单位提供人才、科技及产业发展领域的决策咨询研究及智库成果的转化应用服务,目前拥有各领域专家团队超过400人,为省级党委政府提供过多项咨政研究并获多项肯定性批示,入选广西首批高端智库建设试点单位。本公众号将陆续向社会各界分享智库研究成果,供各位读者参考交流。

受新冠疫情“黑天鹅”效应倒逼,“云办公”“云消费”等“云”上新业态新模式持续迭代、加速成熟,加快探索数字信息化时代会展行业的创新和发展,对构建中国—东盟区域性数字创新会展产业新高地具有重大现实意义。

一、云会展概述与发展趋势

(一)云会展的数字化定义

云会展,实际上是“数字展会+”,是对传统会展的变革性重塑与创新。即以互联网为基础,将大数据、云计算、物联网、5G、会展产业链中的各个实体一体构建一个数字信息集成化的展示空间,从而形成的全新会展生态圈和服务模式。

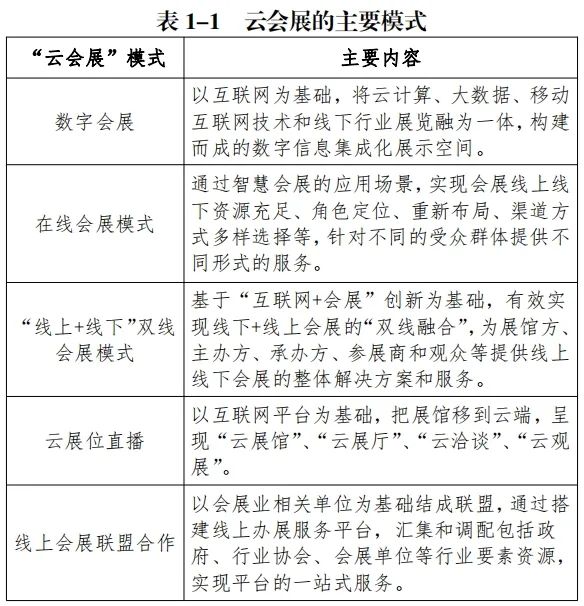

(二)云会展的主要模式

现阶段,云会展主要依托互联网技术框架,在传统实物会展的基础上,将多种呈现方式和VR技术运用到传统会展场景的全景展示中,有效打破空间、地域和时间的限制,形成云会展的信息化、立体化、全景式展示空间。

(三)云会展的发展趋势

一是会展业加速向数字化转型升级。随着互联网电子商务的发展,传统会展的各环节日益被互联网化,线下活动被严重侵蚀。同时,新冠疫情爆发也导致了传统以集中人流量为主要手段的会展模式几乎深受打击。以德国为例,据德国经济展览和博览委员会(AUMA)消息,因新冠肺炎疫情2020年共有68%展会被取消,2021年为71%。可见,单一线下会展难以满足在互联网时代的发展需求,基于“互联网+会展”发展起来的云会展正极大地助力会展行业经济提速发展。

二是全国云会展呈现“井喷式”增长。根据中国会展经济研究会统计,2021年全国举办线上展会714场,较2020年净增86场,增幅为13.69%。其中,与线下展会同期举办的623场,占线上展会总数的87.25%。数据证明,双线融合模式获得各会展主办方的广泛认可。随着“十四五”全国掀起“新基建”建设高潮,必将促进云会展实践在全国展开。比如,上海市发布《上海市促进在线新经济发展行动方案(2020—2022年)》,提出了创新发展在线展览展示,推动大型展览展示企业和知名云服务企业共建云展服务实体。

三是“双线”发展成为会展业新常态。互联网平台的低成本、高效能、广范围、大影响特性使得越来越多的会展项目开始采用了线上+线下相结合的“双线会展”创新模式。

二、广西云会展产业发展的积极因素

(一)办展历史久远深厚

2004年以来,广西充分把握中国—东盟博览会平台优势,加快完善会展基础设施,培育和扩大会展主体,形成具有区域特色和优势的会展产业体系。目前,已成功举办18届中国—东盟博览会及多个与东盟相关的专业会展。2020年南宁市获评“中国最具竞争力会展城市”。根据广西会议展览业协会统计,2021年,全区展览总数为146场,同比增长47.5%,展览总规模145.35万㎡,同比增长18.5%;其中政府办展和企业办展数量分别40场、106场,比重分别为27.4%、72.6%,企业办展数量是政府办展数量的2.9倍。

(二)会展设施规模提档进位

我区积极推进会展场馆及配套设施建设,“十三五”期间,安排10.23亿元支持中国—东盟博览会和南宁国际会展中心升级改造,推动115个会展场馆分别从智慧安防、智慧运营、智慧交通、智慧办公、智慧体验等方面进行场馆升级。同时,主要展馆影响不断提升,根据中国会展经济研究会统计,2021年南宁国际会展中心在全国举办30个以上展览的展馆中,排名第11位,仅次于上海、广东、河南、北京、四川等省市的展馆;在全国办展数量和办展面积增加最多的十大展馆中排名第9。

(三)会展品牌影响渐盛

一是中国—东盟博览会。2014年被中央办公厅、国务院办公厅确认为“具有特殊国际影响力”“国家层面举办的重点涉外论坛和展会”,习近平总书记在广西考察时评价东博会“成为广西亮丽的名片,也成为中国—东盟重要的开放平台”。

二是中国—东盟商务与投资峰会。大力推动了中国与东盟各国的经贸往来,双方累计投资额从2003年的325亿美元增至2021年的3000多亿美元,18年间增长了近10倍。

三是中国(玉林)中医药博览会。成为中国—东盟自贸区具有广泛影响力的药材药品交易展会,被评为“改革开放40周年中国优秀特色展会”。

四是中国—东盟(柳州)汽车工业博览会。成为西南部地区影响力最强的区域性品牌车展之一。

(四)数字化转型敏锐快速

广西会展产业充分把握现代信息技术与会展经济交汇融合大趋势,在会展产业中注重科技手段创新。比如,依托中国—东盟信息港、中国—东盟人工智能创新中心为平台,搭建起联通马来西亚、缅甸、柬埔寨、泰国、菲律宾、印度尼西亚等国的云通信项目合作,开设了云会展业务板块,实现了面向东盟国家云会展平台的双向开放和数据联通。2020年,中国—东盟博览会首次采取“线上+线下”的形式举办,云上参展企业1581家,占参展企业的50%。

(五)数字经济势头强劲

2021年我区数字经济规模8512亿元,排名西部第4;同比增长16.7%,排名全国第9;数字经济规模占GDP比重达到34.4%,超全区经济总量的1/3。截至2022年6月,我区数字经济相关企业从2019年的1.1万家发展至2022年上半年的1.49万家,年均增长率约为11.03%。引进了包括保利威云会展、mCloud等数字会展企业,实现零的突破。

三、广西云会展产业发展的制约因素

(一)统筹支持力度不够。当前,广西仍未成立相应的会展统筹协调机构,存在多头管理现象,比如商务部门仅对政府主管的展会进行审批,对会展企业反映问题无法进行协调解决;有关企业反映,企业为一些展会问题需要跑多个部门,解决问题的效率较低。同时,对会展业的扶持力度有待加强,广西没有会展业发展专项资金,对办展企业也没有场租补贴和税收优惠。

(二)办展综合实力不强。目前,我区可用展览场馆47个,总面积22.4万平方米;在国内可租面积5万平方米以上的场馆中,广西仅有2个(分别是南宁国际会展中心和柳州国际会展中心),仅占全国的1.5%,在全国排名最后一位。根据中国会展经济研究会统计,2021年全国室内可供展览面积1万平方米以上展览场馆共258个,广西仅有南宁国际会展中心、桂林国际会展中心、柳州国际会展中心等3个展馆进入榜单,分别排名第28、127、228位。同时,主要展馆会展设施智能化、信息化水平偏低,包括南宁国际会展中心、桂林国际会展中心在内的部分场馆设施功能陈旧落后,难以满足高规格、大规模的展会需求。

(三)产业拉动效应不强。会展业具有“一带九”的联动优势,即会展业对国民经济发展的拉动效应是1:9。根据中国会展行业协会研究,2019年,广西会展业对国民经济发展的拉动效应仅为1:5.5,尚未达到1:9的平均水平;而同期广州会展业的拉动效应比例为到1∶12.5,上海更是达到了1:13.6。

(四)市场主体成长不足。当前广西会展市场主体“小、散、弱”问题突出,缺乏龙头组展企业,能承办国际性会展的企业少,有能力到国外办展、组展的企业少,会展业的国际化合作程度偏低。

(五)会展专业人才紧缺。目前,广西会展专业人才极度匮乏,会展人才的岗位空缺比例达到10:1。全区高等院校中,仅有桂林旅游高等专科学校、广西国际商务职业技术学院、北海职业学院3所院校设置了会展策划与管理专业,每年招生总数为350名左右,而广西会展业每年需要的专业人才为2000名。而云会展基础设施建设所需的信息工程专业人才,桂林电子科技大学、桂林理工等广西高校每年共有毕业生近1600—2000人,但留在广西的不超过200人。

四、广西推动云会展产业发展的对策建议

(一)创新“云会展”运行管理机制

一是树立“云会展”发展理念。出台相关政策措施和云会展发展专项规划,明确云会展重点任务,支持会展业“云上赋能”。加强对行业协会的指导,引入“平台搭建”“会展全流程”的互联网理念,搭建云会展综合服务平台。引导会展企业和专业技术服务商创建“云会展场景实验室”,开展场景验证和市场推广。

二是成立“云会展”专责领导机构。成立自治区会展业管理办公室,明确具体部门统筹协调管理全区会展业发展。邀请云会展服务机构、相关高职大专院校、科研机构、电商行业权威机构等组建云会展产业专委会,开展广西云会展产业发展规划研究。建立产业年度分析报告制度,定期发布行业发展情况指引报告,为政府决策和企业经营提供指导意见。

三是打造智慧会展管理服务平台。依托“数字广西”电子政务外网推动智慧会展与智慧城市建设的对接,实现与交通、公安工商、卫生、质监等相关职能部门的信息共享和业务联系,通过智能网络对展会展位布置、人群分布、配套需求的动态检测。建立会展企业与管理部门之间的网络管理系统,实现一站式服务和网络化管理。

(二)健全“云会展”数字化基础设施

一是推进智慧场馆建设。鼓励南宁国际会展中心等重点展馆推进智慧场馆建设,通过5G、大数据、人工智能等新一代信息技术整合各类展会服务资源,提高展馆基础设施、运营服务智慧化水平。鼓励展馆、主办全业、参展商、指建商等展会相关各方,利用新型科技手段提升办展水平。构建展会移动应用APP,通过APP将会议、展览、旅游、节事等信息和服务最大限度延伸到线上,提供信息发布定制、移动电子商务、精准营销等多样化服务。

二是搭建云上会展平台。建设广西智慧会展信息服务平台,鼓励会展企业实现信息共享。整合广西现有网上展览和交易平台资源,联合行业网站和专业市场网站,建设广西会展网络交易平台,实现线上线下双线展览协调发展。加强会展业统计平台建设,对广西会展业数据进行收集、管理和加工分析,对会展业发展进行科学评估与决策。

(三)壮大“云会展”产业市场主体

一是培育云会展企业主体。鼓励广西国有企业、国有资产投入会展业,加大民营会展企业扶持力度,重点培育一批本土云会展龙头企业。引导中小企业与展馆、商会、协会建立战略联盟,提升本土会展企业市场竞争力。大力吸引国内外著名数字会展企业到广西设立分支机构和开展会展业务。

二是打造云会展产业完整链条。着力构建一条以旅游、住宿、餐饮、交通运输等行业为支撑,以广告、设计、培训作为相关服务产业集群,以大型会展企业为核心形成完善而成熟的会展服务产业链。支持会展企业推动单一业务模式向系统化解决方案供给转型,开展招商、设计、展装、主场、物流、租赁等在线集成服务。

三是促进会展产业融合联动。推动会展业与旅游、农业、制造等支柱产业、新兴产业的融合发展。促进重点产业与品牌展会“一对一”配对。推动会展活动与旅游业的食、住、行、游、娱、购等六要素的共享,促使其向旅游资源转化。促进展览与商贸、展览与物流展览与科技等其他行业、产业的融合发展,逐步形成若干个区域性产品展示交易中心、结算中心、定价中心以及研发设计中心和产业标准的策源地。

(四)突出实体会展品牌引领带动

一是加强品牌资源合作。整合广西自有会展领域品牌资源,加快推进广西会展业品牌化进程。争取国家支持广西承办国家部委主办的会展活动,争取“一带一路”、泛南海经济合作等方面的国际性会议和展览在广西举办;争取中非合作论坛、中欧工商峰会、中拉论坛、上合组织等不定址重要国际性会议在广西举办。加大域外品牌会展引进力度,采取企业主体、社会化开发、政府支持的办法,申办举办域外知名大型会展活动。

二是打造龙头云会展品牌。积极利用数字技术办展办会,全力打造“一展(中国—东盟博览会)一会(中国—东盟商务与投资峰会)一城(南宁市)”的云会展新高地,加快品牌会展上云。依托“云上东博”平台,将南宁打造成优秀展览品牌聚集地、高品质国际会议及体闲节庆首选地。

三是培育自主特色品牌。通过市场化运作,支持举办在中国—东盟博览会框架下的文化、动漫游戏、金融、林业、旅游、建材、石材、农业、体育等符合广西产业发展规划的专业展。探索推行“平台+论坛+展览+治谈+落地”的论坛经济新模式,打造中国—东盟高层对话平台和专业合作平台。各设区市结合本地产业特点,培育并发展具有地方特色的会展品牌项目,积极发展桂林、柳州、玉林会展经济中心区。支持依托自然环境和特色产品开展特色会展活动,如梧州国际宝石节、北海电子零部件展、饮州灵山荔枝节等。

(五)优化“云会展”产业发展生态

一是设立产业发展基金。设立云会展业发展财政专项资金和产业发展基金,用于支持、奖励举办大型展览和引入知名展览落地广西的会展企业。与社会资本共同出资设立相应的子基金,如展览业股权基金、会议股权基金等,撬动社会资本投入。

二是优化产业发展环境。大力推动会展管理数字化改革,探索制订云会展行业标准体系,提升办展流程管理标准化、智能化、信息化水平。简化办展备案审核程序,对同一家主办方当年在同展馆内举办的多次展览活动实现“一次备案登记”,研究推动针对重点企业、重点展会参展嘉宾、客商办展的便利化服务措施。

三是加强制度创新探索。充分利用部分国家72小时过境免签和东盟10国旅游团144小时入境免签政策,进一步扩大会展业人入境免签国家范围。对落户广西的国内外大型会展企业或项目、人才,给予优厚的财政奖励政策;出台关于会展业发展的奖励政策和税费减免办法。

四是加强会展人才培养。加强面向东盟的会展人才培养,出台会展从业人员技能培训计划,形成学历教育、继续教育、职业技能培训等多层次会展人才培养体系。大力引进ICCA、UFI、SITE、IAPCO等国际知名会展组织和协会进行专业培训,积极吸引国内外会展经济与管理、展览展示艺术设计等适应展览业发展的技能型、应用型、复合型人才。开展云会展专业人才实操实训,培养储备云会展应用型人才。

END

来源:广西高端智库建设试点单位广西创领科技咨询有限公司

合作联系方式:Lemonvc-MXL(微信)

免责声明:本文内容仅供学习、交流使用,不具有任何商业用途,版权归原作者所有,侵删。

往期精选