前言

员工跟投,通常而言是指在企业的新业务或新的项目开立或运行过程中,具有重要决策影响力或对项目经营管理起到关键作用的企业核心层和骨干员工同步出资,员工作为投资人与企业共担风险,共享收益的一种机制。拿餐饮行业来说,员工跟投常见于品牌餐饮公司进行扩张时,邀请了解新设项目运作模式的子公司(或其他项目公司)员工或者对新设项目承担孵化责任的子公司(或其他项目公司)员工对新设项目进行选投,旨在绑定核心团队,增强利益关联性。

该机制区别于员工股权激励制度,跟投的员工不会持有所在企业的股权,而且与企业一同对外投资,本质为投资行为。具备一定实力的品牌餐饮公司通常有较强的资金周转能力和稳定的盈利能力,因此对于员工来讲,项目跟投收益来得更快、更直接,当快捷的、丰厚跟投收益兑现后,员工冰封的激情被唤醒,组织久违的活力被迸发,最终反哺到孵化项目中,实现公司与员工的利益最大化。

但是,新设项目公司作为承接投资载体情境下,员工实际进行了出资,因此员工及公司都易进入“参与跟投并实际投资就能取得《公司法》意义上的新设项目公司股东身份”或者“一旦纠纷产生时员工确认新设项目公司股东身份就能保障相关权利”这样的认知误区。笔者近期代理某品牌餐饮公司承办了类似案件并取得胜诉结果,特将办案思路进行梳理,意在抛砖引玉。

一、案情简介

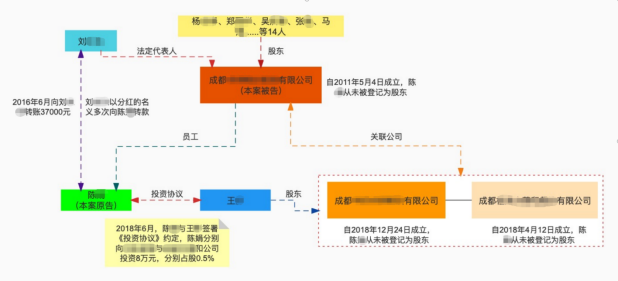

1.法院查明事实:原告陈某于 2017 年与成都某品牌餐饮公司(以下简称品牌公司)建立劳动合同关系,并于2021 年向品牌公司提出辞职,在此期间,因品牌公司扩张,拟新设两家项目公司(以下简称项目公司)进行孵化,邀请旗下员工对新设公司进行选投。原告参与选投并与项目公司股东王某签署《投资协议》,约定由陈某分别向两家项目公司投资8万元,各占项目公司0.5%的股权,后原告陈某向品牌公司法定代表人刘某支付了投资款,项目公司运营期间,刘某也通过私人账户以分红的名义向原告进行了汇款。原告离职后,向人民法院提起诉讼,主张持有品牌公司股权,请求法院确认其品牌公司股东身份。

2.法院认为:根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定(三)》第二十二条“当事人之间对股权归属发生争议,一方请求人民法院确认其享有股权的,应当证明以下事实之一:(一)已经依法向公司出资或者认缴出资,且不违反法律法规强制性规定;(二)已经受让或者以其他形式继受公司股权,且不违反法律法规强制性规定。”本案原告主张其享有品牌公司股权,但其所称出资均未向品牌公司账户缴纳,品牌公司亦未增资。从品牌公司法定代表人刘某向原告“分红”的资金来源来看,显示与二项目公司有关,从项目公司股东王某与原告签署的协议来看,16 万元出资款是支付至项目公司,而非品牌公司。本案原告未能证明其从品牌公司股东处继受取得股权,亦未证明品牌公司通过增资程序吸纳新股东,应承担证明不力的后果,对其确认享有品牌公司股权的主张本院不予支持。

二、案例分析-法律规定的股权取得方式及法院审查步骤

根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定(三)第二十二条之规定可知,股权取得的途径包括已经依法向公司出资或者认缴出资、受让或者以其他形式继受公司股权,且不违反法律法规强制性规定。简单来说,股权取得方式分为原始取得和继受取得。从论证的过程中不难看出,法院审理本案思路首先是审查原告所主张享有品牌公司股权的来源,而本案法院正是认为原告既不符合股权原始取得的要件也不符合继受取得的要件,故认定原告不享有股东资格。

1.原始取得

即依法向公司出资或者认缴出资后取得股权。《公司法》第二十八条规定“股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。”股东通过原始取得获得公司股权,通常见于设立公司或者增资扩股时,股东之间根据意思自治,确认各自应当缴纳的出资额,用于确认股东身份,而后股东按时缴纳或者认缴出资额,用于确认股权份额。故原始取得的判断标准即为:民事主体形成的投资合意+存在实缴/认缴行为。

(一)对于民事主体形成的投资合意的审查步骤

(1)审查股东之间或股东与公司之间的基础性书面协议,如发起人协议、出资协议、增资认购协议等。协议内容需具体明确,一般应包括股东名称、标的公司、股本总额、出资或增资金额、持股比例、认缴期限等。协议应为双方真实意思表示,不存在效力瑕疵且符合公司设立、增资等法律规定。

(2)如缺乏书面协议,则公司章程、股东名册、出资证明书、工商登记资料等具备股权性合意的推定效力。

(二)对于存在认缴/实缴行为的审查步骤

(1)对于认缴出资,一般情况下,发起人(认缴出资人)在投资协议、出资协议等约定出资份额并记载于公司章程的,在公司成立时即取得股权。

(2)认缴出资后,实际缴纳全部或部分出资的,依法享有股权。缺乏书面认缴出资协议但向公司实际出资的,可认定其享有股权。

(3)股东出资来源于公司外人员的,法院应结合两者身份关系、是否具备代持合意、是否行使股东权利等因素综合判断是否存在委托投资、共同投资、赠予、借还款等其他法律关系,以确定实际出资人。

2.继受取得

即以受让、继承等形式继受公司股权后取得股权。《公司法》第七十一条规定“有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。”公司法第七十三条规定“依照本法第七十一条、第七十二条转让股权后,公司应当注销原股东的出资证明书,向新股东签发出资证明书,并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。”股东通过继受取得获得公司股权,通常见于民事主体签署股权转让协议,与增资扩股不同的是,股权转让并不增加或减少公司资产,系两方民事主体之间的合意。故继受取得的判断标准即为:双方真实意思表示+继受行为+公司人合性审查。

(一)对于双方真实意思表示的审查步骤

以股权转让方式取得股权为例,需确定股权转让人与受让人之间存在股权转让的真实意思表示,排除名为股权转让实为融资担保等其他法律关系。其次,股权转让协议不存在《民法典》规定的效力瑕疵,也满足公司人合性的要求。

(二)对于继受行为完成的审查步骤

以股权转让为例,对于如何判定“已经受让股权”,《公司法》及司法解释均未加以规定。当事人在协议中有约定的从约定,没有约定的实践中多以股权转让协议实际履行作为股权受让的标准。

三、总结

跟投,本质是利润、财产的更多分享,而股权,不仅仅是公司股东享有的公司财产权益,还包含着股东表决权、提案权等人身权利。若公司采用员工跟投的形式对员工进行激励,可根据实际情况选择虚拟股权的方法明确员工仅享有分红权抑或是使用间接持股的方式使员工显名,但无论选择哪种方式,归根结底是双方达成共识,切勿简单认为“投了钱就是股东”,由此造成双方认知的差异从而引起纠纷。

作者简介

冷晟伟 律师

盈科成都专职律师

盈科成都餐饮与特许经营法律事务部成员

擅长领域:公司股权、顶层设计、投融资、商事争议解决法律事务。

服务经历:多年从事公司股权及投融资金融法律业务实践研究,并代理相关专业的诉讼仲裁案件,具备丰富的办案经验积累,能够有效协助设计富有创新性并符合客户需求的交易架构,从而最大限度地实现客户的利益,为客户提供富有商业价值和策略性的法律意见。

肖开杰 律师

盈科成都餐饮与特许经营法律事务部秘书长

擅长领域:公司法法律服务、劳动人事法律服务、合同法法律服务。

服务经历:先后为兵立王、大蓉和、钢五区小郡肝、楠火锅、签王之王牵肠挂肚、绝城芋儿鸡、知味落舌、双椒记忆、蓉城八二小区、程碟衣、兵哥豌豆面等50余品牌近100家企业提供常年法律顾问服务以及商业特许经营法律服务。

编/辑/ 吕彦蓉

责/编/ 杨,婷

审/核/ 谢丝丝