一

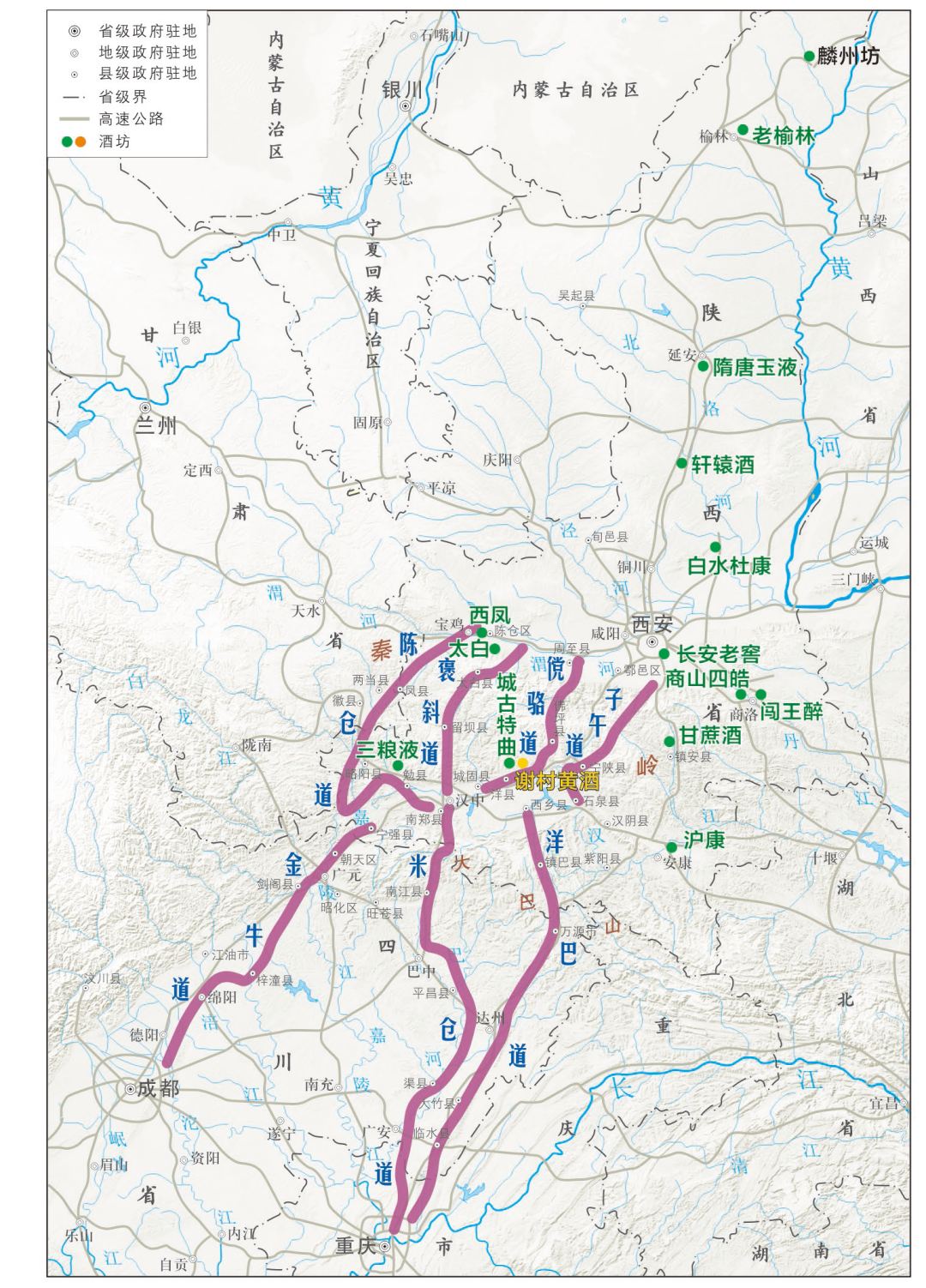

周、秦、汉、隋、唐等朝代,长达两千多年的时间里,西安多次成为中国的统治中心。围绕这个中心,国家形成了两条经济轴心线:一条是东西向的,沿秦岭北麓向东延伸至海,为汉、隋、唐运河经济带。向西远入西域,连通欧洲,即鼎鼎大名的丝绸之路经济带;一条是南北向的,北抵大漠匈奴王庭(今内蒙古西部),南达西南夷(今云南、贵州),其间为著名的蜀道。这两条经济轴心线是当时最重要的交通要道,是这个庞大的帝国中心派出官员、巡视四方的干道,也是天下四方前来朝贡纳赋的最重要通道,沿途发展起繁茂的服务业,驿站、粮食、兵营以及酒肆等聚集于此。这两条经济轴心线的交汇点是长安,当时说天下好酒出长安,恐怕就像今天说天下美酒出自赤水河流域一样,是人所共知的事实。

2003年,西安未央区文景路中段一座汉代墓葬出土了一批精美的西汉早期青铜器,其中一只青铜钟里竟盛满了350多斤保存完好的西汉美酒,品酒专家现场观察,尚有酒香,只是用酒度表已测量不出酒精度,酒色翠绿,可能是铜锈所致。当时的酒为发酵酒,酒精度本来就比较低,加之两千年的挥发,酒精度降低至测不出,亦属常理。

唐代,几乎所有的著名诗人都在长安留下了饮酒的诗篇,那时的酒楼犹如今天诗人们聚会的咖啡馆。当时,京城长安的酒质和技术被全国各地奉为上乘,直至今天,湖北房县的黄酒还传说是唐中宗李显被贬当庐陵王时从长安带过去的技艺。

然而自宋代起,中国的统治中心向东北方向移动,北宋时的首都在开封,元代以后,首都在北京,国家的南北经济轴心线亦随之向东偏移,东西经济轴心线向北偏移。到清中期以后,形成以北京为中心,经张家口、大同,再往西北,入俄罗斯的万里茶道,是为东西轴心线;南北轴心线即为元代以后的京杭大运河沿线。汉唐时代的两条轴心线故地仍是交通要道,只是所占的分量远不如从前,渭河、汴河水系虽然仍是运河水运体系的一部分,但经济繁荣程度远不如京杭大运河;深入旧西南夷地区的蜀道以运盐著名,留下古盐道的文化遗产,但仅就盐业本身来讲,明清以后的西北、西南盐道,规模远不如两淮盐道。唐代的蜀道运过荔枝,是奢侈品运输;而明清两代的蜀道是运盐的,是必需品运输,由此也可以看出蜀道经济发达程度的下降。

由此可见,我国自周朝以后形成的经济轴心线,因首都位置的改变而发生过一次重大的变化,宋代以前是一种格局,宋代以后是另一种格局,宋代以后的经济轴心线一直延续到1949年。

与变动的经济轴心线相比,自然地理的轴心线始终没有变,这就是秦岭—淮河一线。

秦岭—淮河一线是中国南北方的分界线,是亚热带气候与暖温带气候的分界线。所谓一条线,是在小比例尺的地图上缩小了的概念,还原到实际地理环境中,秦岭—淮河是条宽达90~110公里左右的气候过渡带。从气候方面看,秦岭—淮河是800毫米等雨线的界限,其北年降水量小于800毫米,雨季集中而短促,主要在7、8月份;其南年降水量大于800毫米,雨季要长得多。其北,1月平均气温在0℃以下,冬季一般结冰,寒冷干燥;其南,1月平均气温在0℃以上,冬季基本上不结冰,温和少雨。从农业方面看,秦岭淮河以南以水田为主,作物主要是水稻,一年两熟至三熟;其北以旱地为主,作物主要是小麦、谷子,一年一熟或两年三熟。

这一自然地理轴心线的存在,不仅导致了南北方在文化和生活习俗方面的差别,对酿酒业也有持久的影响。在发酵酒时代,秦岭、淮河以北酿酒的主粮是小米或糜子,即谷和稷,秦岭、淮河以南普遍以大米、糯米为主粮;进入蒸馏酒时代以后,北方普遍以高粱为原料,单粮酒为主;南方则在高粱中加入了大米、糯米,出现了五粮液这样的杂粮酒,当然,还有纯粹以大米为原料的米香型白酒。在制曲方面,北方普遍以大麦、小麦、豌豆为原料;南方则以小麦为原料。从酒体风格来看,北方基本上以清香为主,南方以浓香为主。秦岭—淮河这条国家自然地理的轴心线,自古以来就稳定存在,不曾因政治、经济轴心线的改变而改变,是影响历史的更为长久的“长时段因素”。

二

经济轴心线曾经发生过巨大的变动,而自然地理轴心线亘古未变,这是我们讨论陕西酒业的大背景,这种大背景决定了陕西酒业有以下特点:

第一,陕西曾经是全国的核心经济区,汉唐时期全国最好的酒产在这里,最大、最高端的酒类消费基地在这里;随着国家经济轴心线的转移,明清以后,陕西的酒业逐渐萎缩和边缘化,影响力渐微。

第二,陕西横跨南北两大气候带,北部为寒温带气候,南部为亚热带气候,秦岭过渡带横亘中部,气候条件和自然物产复杂多样,这决定了其酒品类风格的复杂多样。南方酒、北方酒在此都有适宜的酿造条件,我们对于陕西酒的描述也只能按照省内不同气候地区来分别描述,这是陕西酒有别于其他省份酒的一个显著特点。

需要强调说明的是,上述所讲只是大背景,不是某一品牌酒的实际源流,现在有些酒类生产商颇有好古之风,常把其酒的起源追溯到遥远的古代。陕西在历史文化资源方面有得天独厚的优势,也有些人喜欢把陕西酒追溯到遥远的古代,如西凤酒有个说法曰“三千年无断代传承”,就过于夸张,实事求是地说,没有一家陕西酒企的渊源可以追溯到汉、唐时,最多只能追溯到清代的某个小作坊,“千年田换八百主”,古代酒坊换主的频率比土地换主还要高,如何能从周、秦、汉、唐“无间断地传承至今”呢?

三

一提陕西酒,首先要讲的就是西凤酒。西凤酒产于陕西宝鸡凤翔县柳林镇,在1952年第一次全国评酒会上被评为四大名酒之一,与茅台、泸州老窖、汾酒并列,那时五粮液都没有被评入。第二届、第四届、第五届全国评酒会,西凤酒亦均被评为名酒,从其历史看,当属中国白酒的一线品牌。然而,论其目前的价格、产销量与品牌影响力,则与茅台、五粮液、泸州老窖相去甚远,甚至不如在第三届全国评酒会上入选八大名酒的剑南春和洋河大曲。西凤酒1952年到今天地位的变化,与国家经济轴心线自宋代以来的偏移颇有相似之处,如果说1952年,西凤酒尚可挟历史传统之力跻身于全国一流名酒的行列,而此后中国现代经济的重心日益东移的大趋势使得西凤酒卫冕乏力。

西凤酒的真实历史最远可上溯至明代万历年间,据《凤翔县志•酒业》载,明万历年间(1573—1620),凤翔城关、彪角、柳林、陈村有酒坊48家,清宣统二年(1910),西凤酒曾参加南洋劝业会,荣获银质奖,1928年获中华国际展览会金奖,到中华人民共和国成立前夕,有烧酒作坊80余家,年产酒4500吨。①从地理位置上看,西凤酒的产地凤翔县柳林镇位于入川的陈仓道北口附近,陕西的另一大名酒太白酒的产地位于宝鸡市眉县金渠镇,离入川的褒斜道北口更近,据记载,清代时,金渠、齐镇一带有大小酿酒作坊30余家。②从规模上看,凤翔柳林镇、眉县金渠镇的酿酒业在清代已形成规模,明显地受到入川古道的影响,是明清盐道经济的一部分。

从酒业创办人员来看,清代陕西酒业与盐业关系密切,有说西凤酒过去为山西人所经营,至明代万历以后山西客商陆续返籍,转由当地人经营,酒业专家朱梅先生据此推测西凤酒可能是自山西汾酒传来的。我认为,从工艺上看,西凤酒有其独立的起源,但其投资者和经营者可能是山西的商人。1932年,山西商人郝晓春与姚秉均在西安南大街粉巷185号创立万寿酒店,经营瓶装太白酒,并向当时的陕西省建设厅申请“太白酒”商标注册,可见山西商人在陕西的影响一直持续到民国。③

这里牵扯出一个至今尚有待深入研究的问题:山西和陕西商人的关系问题。全国各地多有山陕会馆,说明当时山陕商人是合伙做生意的,但现在的商帮研究史中,对晋商多有研究,对陕商的研究相对薄弱,对于陕商经营什么、规模多大、在全国范围内的分布等研究较少,以致长期以来,陕商被笼罩在晋商的光芒之下。但全国各地山陕会馆的“山陕”合称,说明当时陕商的势力并不小,至少可以和晋商平起平坐。众所周知,晋商以经营盐业起家,到陕西来的晋商很可能也是盐商,从到四川、贵州经营酒业的陕西商人来看,陕商也是经营盐业的。据王文清先生的《汾酒源流·麯水清香》记载:清初隶籍陕西镶黄旗的年羹尧为川陕两省总督时,安置陕西来的门生故旧,这些人在酿酒、典当、盐井方面投资的很多,当时四川流行“皇帝开当铺,老陕坐柜台;盐井陕帮开,曲酒陕西来”的民谣。有资料说,四川盐井的投资者中“秦人占十之七八,川人占十之二三”,四川盐城自贡至今尚留有陕西商人的西秦会馆(不是和山西人合办的“山陕会馆”)。有专家研究发现,不只是盐都自贡有陕西商人的会馆,在川、滇、黔盐道上的四川叙永、贵州毕节、云南昭通和会泽等地,均有陕西商人办的会馆“陕西庙”的存在,可见陕西商人影响力之大。④当时四川酿酒用的母糟和曲药是从陕西运过去的。有明确的资料记载,泸州老窖酒厂的前身舒聚源酒坊是在陕西略阳做官的舒姓武官从陕西带去酒师、酒曲创办的;剑南春的前身绵竹大曲作坊为清康熙年间陕西三原人开办的大曲酒作坊;全兴大曲为从陕西凤翔府过来的王姓商人创办。另有记载称,清康乾年间(1662—1795),清政府准许“川盐入滇”,陕西商人遂趁机进入川盐运销,把持着从涪州到贵阳的川盐运销业务,而当时的贵州省仁怀县茅台村是川盐运输的水陆码头,川盐经赤水河运转到茅台村,再由茅台村起旱用骡马驮运到贵州各地,所以许多陕西商人聚集于此而成镇,最初叫“商镇”和“盐镇”,有诗描绘当时的情形是“盐走赤水河,秦商聚茅台”。其中陕西商人高绍棠、田荆荣与自贡富商李三畏合办的贩盐商号“协兴隆”总号就设在仁怀县,其子号70余家,分设于从怀仁到贵阳的沿途州县。陕西商人在茅台镇还修筑了华丽的“陕西会馆”,作为商帮办公之地。当时贵州有种地产的“羊柯曲”酒,辛辣难以下咽,“协兴隆”商号的财东高绍棠就回到故乡陕西凤翔柳林镇昌振酒坊,高薪聘请一田姓陕西酒师,携带西凤酒的酿方和工艺技术到了茅台镇,酿造出“茅台烧锅”。当时茅台镇酿制茅台酒的烧坊不下数十处,基本上都是陕西商人投资办的。⑤1939年7月,中国国民经济研究所出版了一套“西南丛书”,其中第二册《贵州经济》记载:“在满清咸丰以前,有山西盐商,来到茅台这个地方,仿照汾酒制法,用小麦为曲药,以高粱为原料,酿造一种烧酒,后经陕西盐商宋某、毛某先后改良制法,以茅台为名,特称曰茅台酒。”1947年,贵州省建设厅厅长何缉五编著出版的《十年来贵州经济建设》一书载:“黔中业盐者,多为秦晋商人……当时盐商由山西雇来酿酒技工,仿汾酒酿造方法,设厂酿酒,用以自奉,并不外售。至咸丰年间,因秦晋商人歇业还乡,即将所设盐号及茅台酒厂,售予本省先贤华桎坞先生继续经营,仍沿用成义酒坊名称。”⑥关于陕西商人在茅台镇的活动,茅台方面是承认的,在其近几年花巨资打造的茅台小镇上,就有“秦商聚茅台,蜀盐走贵州”这样的牌坊。

综合各种史料记载和古迹遗存,陕西盐商曾在川黔一带投资建立酒坊是确定无疑的,同时,也有一部分山西盐商投资建立酒坊,至于山、陕商人各自酒坊的数量,尚未见具体的考证资料,但从“西秦会馆”“陕西会馆”的遗存来看,陕西商人要多一些。山陕盐商逐渐退出川、黔盐运业是在清咸丰年间之后,可能和道光年间及以后陶澍、丁宝桢的盐务改革有关,陶澍将“纲盐制”改为“票盐制”,给原来形成垄断之势的盐商以重大打击,打压了一些大盐商,扶持起一批新的小盐商,当时受打击最严重的是两淮的徽商,在中东部地区的陕西盐商也受到打击。光绪三年(1877),丁宝桢任四川总督,也搞了盐政改革,川盐入黔由原来的商运商销变为官运商销,川黔的山陕盐商受到打击,逐渐退出了当地市场,所办酒坊也卖给当地人经营。

山西学者王文清据以上史料认为,山西汾酒技术在陕西发展出了独具特色的陕西白酒,陕西白酒传到四川,又产生了今天的浓香型白酒,茅台酒也是陕西商人在原山西商人引过去的汾酒基础上改进而来的。对此,我们有不同的看法,陕、川、黔白酒业的财东中有晋商不假,山陕盐商沿古盐道进入川黔后,沿途开办酒坊也是事实,但如果就此推断,在工艺上,陕西西凤酒来自汾酒,茅台、泸州老窖、五粮液来自汾酒或西凤酒,则缺少科学依据,因为这四种酒的工艺与风格相差较大,相互之间没有明显的承继关系,更多的是适合当地气候、采用当地物产、有不同的工艺控制参数的当地酒。史料也表明,陕、川、黔一带原来都有酿酒传统,山陕商人的进入,主要是带来了资金,至于技术方面,带来少量的晋陕酒师也是有可能的,但这些酒师肯定没有原封不动地复制汾酒工艺或西凤酒的工艺,而是入乡随俗,适应当地条件,酿制出了富有当地特色的酒。

所谓当地特色,很大程度上具体化为酒体风格。西凤酒为了保持其独特的酒体风格,走过了一条曲折的道路,至今仍在艰难的跋涉过程中。

1952年第一届全国评酒会上,西凤酒入选全国四大名酒;1963年第二届全国评酒会上,西凤酒入选全国八大名酒。1979年第三届全国评酒会上,提出了“香型”的概念,按香型分类评酒,西凤酒被划在清香型中评比,和清香型酒的代表汾酒相比,西凤酒的香味更偏浓香,从清香的角度来看,就是不够“纯正”,所以,西凤酒被从白酒的一线品牌中踢了出来,没被评为国家名酒,仅被评为国家优质酒。1984年第四届全国评酒会上,把西凤酒划入“其他香型”,西凤酒又得以重新回到中国白酒一线品牌中,重新被评为国家名酒。1989年第五届全国评酒会上,65度、55度和39度西凤酒一举夺得了3块金牌,全都被评为国家名酒,但这次参评,西凤酒仍然是被划在“其他香型”组中参评的。虽然在第四、第五两届全国评酒会上,西凤酒都被评为全国名酒,但它与当年同为四大名酒的茅台、泸州老窖、汾酒的距离已经拉开了,原因就在于香型的划分,其他三种酒都是其香型的代表酒、标杆酒,清香型的酒向汾酒看齐,酱香型的酒向茅台酒看齐,浓香型的酒向泸州老窖看齐。酒的好坏标准就在于像不像标杆酒,像就好,不像就不好,但永远也不可能达到标杆酒的标准,更不能超过了(如果超过标杆酒,也就是不像标杆酒,就是差酒,这就是香型标准的吊诡之处)。那三种香型酒的后面有一批同香型、标准略差但共认标杆酒是老大的兄弟酒烘托着,才能真正显示出其本身为全国名酒的显赫地位。而西凤酒所属的“其他香型”,说白了是杂牌军团,所谓“其他香型”就是不宜归入浓香、酱香、清香、米香这四大香型中的任何一种的酒,这包括后来成为独立香型的董香、兼香、特香、馥郁香以及尚未成为独立香型的各种白酒,这些酒中没有统一的标杆酒,没有公认的老大,所以,西凤酒虽然被评为全国名酒,但其实是个“光杆司令”,手下没有“弟兄”簇拥着,同为其他香型的其他酒各有特点,想形成一支队伍也不成。人家清香、浓香、酱香等“名门大派”也收容不下它。西凤酒对自己这种尴尬的地位有充分的自我认知,从1986年起,就谋划着自立香型,1987年、1988年连续开过两次“凤香型”酒体特征研讨会,基本上确定了其凤香型的酒体风格,但直到1993年,国家才批准凤香型白酒的国家标准。虽然,西凤酒通过凤香型国家标准的确立实现了自立为王的目的,但此后再也没有组织过全国性的评酒会,西凤酒没有机会去招揽追随的小弟,在省内,也只有离其最近的太白酒厂生产凤香型的白酒,西凤酒始终没有成为在全国范围内有小弟簇拥着的领头大哥。

以后的事情就更为悲催了,西凤酒眼看着好不容易立起的“凤香型”大旗并没有号令群雄的法力,一度产生动摇,甚至放弃了这面旗帜(“香型”这类旗帜的真正基础是全国评酒会,曾几何时,全国各种白酒都想“自立为王”,以创立独特的“香型”为目标,但有很多酒像西凤酒一样,虽然获得了国家标准的承认,但由于没有全国评酒会的支撑,所谓“独立的香型”只是张无法兑现的空头支票,很多酒厂不得不改旗易帜),什么香型好卖就生产什么香型的酒,直到2019年,西凤酒中仍有浓香型和凤香型两种香型的产品。在2005年前后,西凤酒中最好的白酒是所谓“三合一”,即浓、清、酱三种香型合一的酒,大红色酒盒,充满喜庆,价格也不贵,到厂里按批发价买128元/瓶,那时我买了数十百箱,酒是真好喝,发到广州、上海,凡喝过的朋友无不称好,可惜现在一瓶都找不到了。

四

“香型”概念的提出及建立起国家标准作为官方评酒依据,对中国白酒的发展是一次巨大的洗牌,影响深远,流弊亦深远,关于香型的专题讨论可参阅本书《分崩离析的香型版图》一章,此处不复赘言,仅就西凤酒所代表的酒体风格多说几句。

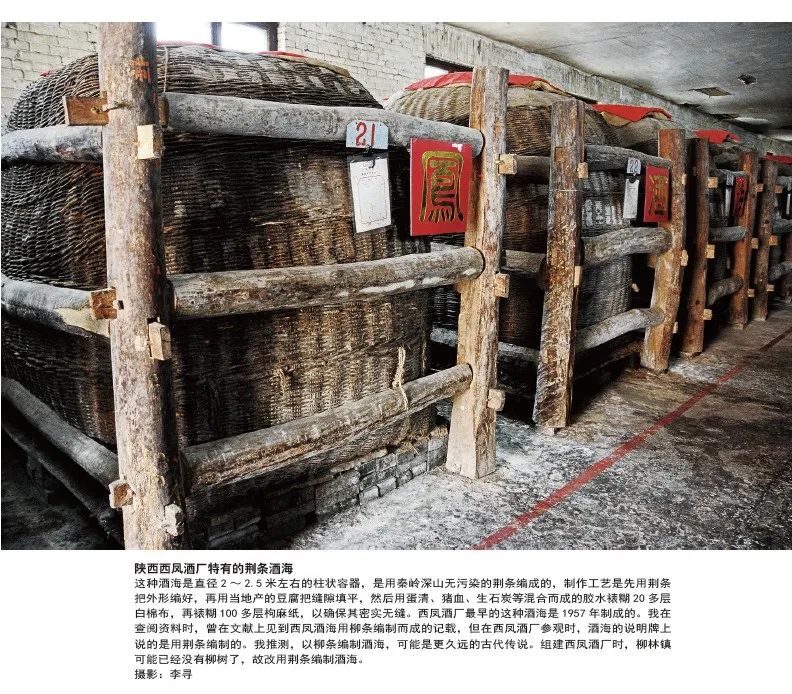

西凤酒在1952年之前就自有其风格,这是当地的原料、气候以及多年形成的独特工艺决定的。西凤酒的酒曲以大麦、小麦、豌豆制成,和泸州老窖以小麦为原料的大曲不同;和汾酒的大曲原料虽然相同,但制曲温度不同,汾酒是低温制曲,西凤酒是中低温制曲,泸州老窖等浓香型酒是高温制曲。在发酵容器上,差别更大,汾酒以陶缸为发酵容器,西凤酒以泥窖为容器,汾酒发酵前要将陶缸反复清洗干净,如果有泥土在缸里属于不干净(这可能和其工艺古老,是从发酵酒转过来的有关,发酵酒在陶缸里可以直饮,泥窖池中的发酵酒则无法直饮),更不用说用泥窖了。从窖池这个关键的生产装置可以看出,所谓西凤酒、五粮液酒和茅台酒的工艺源自汾酒这种说法不能成立,汾酒的酒师不会在陶缸里涂层泥巴发酵的,而且制曲的温度、酒粮发酵的温度与时间都不同,当时没有温度计、酒度计等现代仪表,全靠手摸、鼻嗅、口尝来判断发酵的状态,汾酒的酒师到了陕西或川黔的酒厂,其原有的经验基本不顶用,何谈引进汾酒的生产工艺?再接着谈窖池,泥窖和泥窖也不一样,西凤酒的泥窖每年要新修一遍,即将原窖内防渗的窖泥铲掉,换上一层新泥,而泸州老窖推崇的是老窖,每年只是修补旧窖泥。对西凤酒的酒师来讲,旧窖泥没铲净,就属于偷工减料,会影响酒质,而对浓香型的泸州老窖来说,如果没有老窖泥,就没有所谓老窖的窖香浓郁,从这个工艺环节来看,泸州老窖也不是西凤酒工艺移植过去的。从储酒容器来看,汾酒、泸州老窖、茅台等均用陶坛储酒,而西凤酒的储酒容器是独特的“酒海”,此酒海以荆条编制而成,高两米多,直径亦两米多,可盛约4.5吨酒,内壁以枸麻纸、白棉布,用蛋清、猪血、生石灰混合成的浆料一层层糊成厚达1厘米以上的防渗层,标准的西凤酒应在此种酒海中陈存老熟一年后才能出厂,“凤香型”一个重要的风味特点“海子味”(有些像苦杏仁的香气)就来自这种独特的陈存装置。标准的西凤酒香应具有“醇香秀雅、甘润挺爽、诸味协调、尾净悠长”的风味特点,香气兼有浓香型己酸乙酯和清香型乙酸乙酯的主体香味风格,如龚文昌先生评价的“西凤酒醇高酸低、酯香适中,口感浓挺而不暴,收口爽利而不涩。闻香芬芳而不酽,口味浓厚,硬而不暴”。⑦注意这里的评价“硬而不暴”,说明其口感与浓香型的川酒相比是偏硬的。在香味上,我们以为“西凤酒清而不淡,浓而不艳,酸、甜、苦、辣、香五味俱全”⑧的评价最为准确,将其与清香型、浓香型酒明显地区分开来。

本来西凤酒独特的风味特点主要是由独特的地理条件决定的。西凤酒的产地位于秦岭—淮河这一南北气候分界带中,其北方为寒温带气候,生产的白酒为清香型,其南方为亚热带气候,生产的白酒为浓香型(从某种程度上讲,茅台的酱香型其实是多轮浓香型白酒勾兑出的衍生香型)。处于这个中间气候过渡带上的酒不只是西凤,还包括河南的宝丰酒、宋河酒,皖北的古井贡酒,苏北的洋河、双沟、汤沟、高沟诸酒,甚至从广义上看,湖北的白云边、黄鹤楼诸酒也是这一气候过渡带上的产物。当地的人民经过长期实践,逐渐探索出适应当地物产与气候的酿酒工艺,这些地方生产出的酒,与清香和浓香型酒都不一样,但又带着某些清香和浓香型酒的风格,确实是不同香气类型的酒,勉强将其划入清香或浓香型都不妥当,如同将西凤酒划入清香型不妥当一样,把洋河、古井贡酒划入浓香型也不妥当,故有专家又将浓香型划分出多种流派,洋河、古井贡归为浓香型的“江淮淡雅”流派,即便如此,也还是反映不出其风味特点,近年来,洋河酒独立自标“绵柔型”,也是突破香型束缚的尝试。

以笔者之愚见,中国白酒香型的概念应早日废弃,如果追索当年受自然条件约束的白酒风格的话,不妨以秦岭—淮河为分界带(这个过渡带可以划得再宽一点,中部地区包括长江流域),分为北方酒系、中部酒系、南方酒系,只要能大致体现出其气候、工艺、风格即可,不宜作为评判优劣好坏的价值标准。

当然,能反映出自然地理条件的白酒风格也是很久以前的事情了,20世纪50年代之后,中国白酒沿着所谓科学化的道路发展,越来越不受自然地理条件的约束。以西凤酒为例,其生产装置与工艺过程已经发生了巨大的变化,比如所有西凤酒的宣传资料都强调其荆条编制的“酒海”是其独特风味的重要基础,“凤香”的香气特点就是“海子味”,但据公开资料披露,1979年之后,西凤酒厂采取了十多条技术措施,改进了生产工艺,在贮酒容器方面,除“酒海”外,还有陶瓷缸和内壁用特定材料涂层处理的水泥池等。⑨2009年春天,我们前往西凤酒厂参观时,讲解人员告诉我们,“酒海”早已停止生产,目前酒厂尚余2800个酒海,以每个酒海贮酒4.5吨计,共可贮酒12600吨,且很大一部分酒海用于贮存老酒,有的已达50年,不能空出来再存新酒,酒海已经等同文物了,生产能力严重不足,只有一部分酒是在“酒海”中贮存老熟的,而更多的酒是在水泥池中贮存的,厂里的水泥窖池一个能贮酒50~100吨,是酒海的十至二十倍。当时西凤酒年产量就在5万吨以上,绝大部分酒是在水泥窖池中贮存老熟的,何来“海子味”?我们今天所喝到的凤香型西凤酒,不知道到底是在“酒海”中老熟产生的“海子味”,还是用调味液勾兑出来的“凤香”味。浓香型的西凤酒、凤兼浓型西凤酒、浓清酱“三合一”型西凤酒是怎么生产出来的就更说不明白了,有些可能会用一部分“酒海”中贮存的基酒,有些干脆就是在外省灌装的,已有多个品牌的浓香型西凤酒酒标上就注明是在四川生产的。如今,想喝上一口真正按传统工艺、使用传统装置生产的西凤酒,可能是过于奢侈的事了。至于“凤香型”,本身也是经现代科技改良后的产物,1993年才定型,与1952年以前的西凤酒已有很大区别,如果以1993年的“凤香型”标准来看,1952年以前的西凤酒能否算作“凤香型”都是个问题。再说透彻些,现代勾调技术的发展,早已让白酒的风味特征与自然地理条件脱钩,人们想要哪里产的风格的酒,就完全可以通过人工勾调制造出那种酒,不用到原产地去生产了。是的,作为自然地理分界线的秦岭—淮河没有变,但是,技术条件与经济条件发生了变化,这里已经完全可以生产出其南、其北任何一种风格的酒,同样,在南方与北方,不管多往南或往北,也都能调制出过去只有中部气候过渡带才能生产出的那种风格的酒了。

还得说明一下,我们这里所说的“西凤酒”特指西凤酒厂生产的酒,而不是一种品牌。作为品牌,西凤酒现在有数百个产品系列,如西凤“酒海原浆酒”“红西凤”、好猫公司专营的“西凤6年”“西凤15年”系列、“华山论剑”系列酒等。历史上,该厂还生产过“西凤大曲”“雍城酒”“柳林春酒”等多个品牌系列,品牌太多,无法一一列举。“太白酒”也特指陕西太白酒厂生产的酒,该厂的酒也有很多品牌,如“一支笔”“一壶藏”“千禧”“太白人家”等。

五

前文所说的“西凤酒”和“太白酒”均分布在宝鸡地区,其真正连续的历史(附会的上古、周秦不算)可以追溯到清代和民国的一些小酒作坊,但成规模的酒厂基本上都是1956年以后新建的。中华人民共和国成立初期,西凤酒厂是由1949年前的几个小酒作坊通过公私合营组建成的,但当时的产量十分有限。1954年,周恩来总理参加万隆会议,回国途经香港时,港澳同胞设宴接风洗尘,席间,同胞们谈到因喝不到西凤酒而深感遗憾,回国后,周总理指示有关部门调查研究。1956年5月,陕西省人民委员会正式批示“同意新建年产1000吨的陕西省西凤酒厂一座”,同年十月动工,1957年8月建成,使西凤酒的生产彻底结束了小手工作坊的历史,现代西凤酒的基础由此奠定。此后西凤酒厂历经多次拆建,现在已达到年产10万吨以上的产能。太白酒厂的前身是1956年在太泉、溢成海、福长号、德胜藏、义永丰、裕德海等六家私营作坊的基础上组建成的公私合营眉县太白酒厂,1964年改名为地方国营宝鸡专区太白酒厂,1991年更名为陕西省太白酒厂,其后历经转手,2016年,深圳的“前海班客公司”和“华泽集团”曾经就太白酒厂的股权转让达成协议,但不知为何,协议没有落实,目前前景不明。

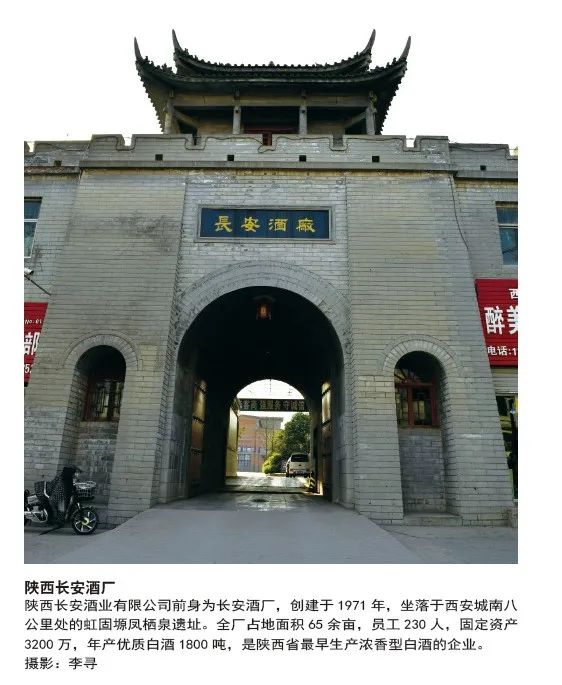

在汉唐时期曾是酿酒重地的西安,其白酒产业出现更晚,目前规模最大的白酒企业—陕西长安酒业公司的前身是1971年才建立的长安县酒厂,2001年,该厂年产1800吨白酒,尽管他们声称该厂建于唐代的“凤栖泉”旧址,但实际上与唐代的任何一家酒坊都没有关系,清代、民国时期这里似乎也没有留下名号的酒坊可作为该酒厂的“先祖”,是个全新的酒厂。该厂工艺与风格均向四川名酒五粮液看齐,生产浓香型白酒,有“长安老窖”“珍品长安老窖”“精品长安老窖”等多个系列的产品。作为西安人,我们不止一次品饮过“长安老窖”,觉得它虽然声称是取法川派多粮浓香型的五粮液,但与五粮液相比,长安老窖的香气要低得多,口感也不是那么绵软顺滑,香气偏钝,口感偏涩。2018年10月,网络上有报道,说长安老窖酒检测己酸乙酯不合标准,标准规定为1.2~1.8g/L,长安老窖陈藏酒的己酸乙酯为1.12g/L,略低于国家标准。网络上的分析认为,造成己酸乙酯项目不合格的主要原因“可能是固态发酵的酒成分偏少,或勾调使用的食品添加剂中酯类物质纯度不够”。但也可能存在另一种原因:如果己酸乙酯偏低,说明可能是在长安本地生产的固态发酵基酒较多,己酸乙酯主要是己酸菌产生的呈香呈味物质,在南方高温高湿以及老窖泥的环境下,己酸菌数量多,活动性强,生成的己酸乙酯多,而在中部地区气温低,己酸菌本身就少,生成的己酸乙酯就少。北方清香型白酒的主要呈香呈味物质为乙酸乙酯,西凤酒比汾酒的产地气温高,故己酸乙酯含量高于汾酒,但低于四川的浓香型白酒,形成介于汾酒的清香和泸州老窖的浓香之间的凤香型风格,长安老窖产地的气候条件与西凤酒的产地相似,故其酒中的己酸乙酯低于浓香型的国家标准理所当然。如果是用调味酒勾兑的话,那就简单多了,多加己酸乙酯调味液即可,没有什么难度,也不会增加多少成本。以笔者之愚见,长安老窖就保持那种钝钝的原浆酒的风格就很好,更能体现出古长安质朴厚重的文化品位,没有必要去勉强追赶永远也赶不上的五粮液风格。如果硬要对标五粮液,除了去买四川原酒或用食用香精勾兑之外,别无他法。长安酒业公司的决策者似乎也意识到自己永远达不到五粮液那种风格,所以在借鉴学习五粮液工艺外,又强调自己的酒有“陈香凝重”的特点,我们认为,这个“陈香凝重”才是真正的关中地区白酒的地方风格。不过和西凤酒一样,这两年长安酒厂也开始追随酱香风尚,2018年开发的“一品长安”系列酒,就为浓酱兼香型白酒。

如今的西安,与汉唐时代的酒亲缘关系更近的是黄桂稠酒,就是用糯米为原料发酵而成的一种米酒,有以自然曲为糖化发酵剂,也有以纯种曲为糖化发酵剂的,如以自然曲为糖化剂,则与汉唐古法相去不远。这种酿酒工艺简单易学,过去的乡间百姓家里均可酿制,不需要多么复杂的工艺,容易传承,所以,更接近传统工艺在民间自然传承的真实状态。目前西安最有名的黄桂稠酒是西安饭庄生产的,原来有两种,一种是发酵时间较短的浑浊如米汤的黄桂稠酒,另一种是发酵时间较长,颜色半透明的“玉浮粱”(玉浮粱一词来源于古籍《清异录》中记载的“李太白好饮玉浮粱”)。2016年,一家名为“卫尔康安”的公司声称“玉浮梁”是他们注册的商标,而“粱”与“梁”字形相似,影响了消费者的判断,以为西安饭庄侵犯了“卫尔康安”公司的商标权,将已经生产多年玉浮粱酒的西安饭庄告上法庭,官司结果未见后续报道,但西安饭庄已停售玉浮粱酒,现只有黄桂稠酒销售。黄桂稠酒具有浓郁的桂花香气,那是因为添加了桂花酱,其口感比一般米酒要甜,可能是因为添加了白糖或糖精。

西安稠酒的最新发展是出了“花田巷子”这个品牌,由西安著名广告公司麦道公司的董事长范雨先生创立,这种酒的风格接近西安饭庄的“玉浮粱”,颜色微黄,半透明,口感不那么甜,更接近日本清酒的风格,采用玻璃瓶包装(原来的黄桂稠酒用五斤装的塑料桶包装,玉浮粱用瓷瓶包装),洋溢着现代气息,更便于流通推广。

六

陕西最“好古”的白酒并不是西凤酒,而是白水杜康酒,西凤酒所追溯的历史不过是到西周,所以有“三千年凤香”之说;白水杜康一下子把自己的历史追溯到夏朝,比西凤酒又早了一千多年。杜康是传说中的酒祖,关于其生卒年代有多种说法,一个只是传说中的人物,实在难以用史料考证或用考古学等方法加以确认,科学的态度就是只把它当作一种传说来对待。

生产杜康酒的陕西省渭南市白水县相传有四位圣人:一是字圣仓颉,传说是黄帝时的人,生于白水县北塬乡杨武村,发明了文字,当地有仓颉庙。笔者曾多次拜谒,庙宇不大,但院内有近百棵千年古柏,古意森然,柏树的年龄暗示着当地对仓颉的崇拜纪念由来已久;二是雷祥,也称雷公,传说是黄帝时代的人,生于白水县冯雷镇大雷公村,始制陶碗,被视为陶瓷始祖,此地至今尚存有雷公庙;三是杜康,传说是夏朝大禹时的庖正(粮官),始创酿酒之术,是白水县杜康镇康家卫村人,至少清代以来白水就建有杜康庙、杜康墓;四是蔡伦,蔡伦是东汉桂阳(今湖南岳阳)人,但传说他曾到过白水槐沟河,从童戏中悟得造纸术,据说留下了造纸池,当地曾有蔡伦庙,如今庙已毁,但造纸池犹存。

这四圣都是传说,流传了至少数百年,和其他一切传说一样,不会是空穴来风,总有什么因素导致这些传说的出现,但传说不是历史事实,很难用历史学或考古学的方法与之较真。

1972年,周恩来总理指示有关方面寻找有杜康传说的地方并建立杜康酒厂,当时选中了三个地方:河南伊川、河南汝阳、陕西白水,在这三个地方分别建立了三家杜康酒厂(关于这三家酒厂的由来,本书第一章《大线索—中国酒的来龙去脉》中已有较详细的介绍,此处不复赘言)。白水杜康酒厂是1976年建成的,其时,周总理已去世,他生前没有确定这三家酒厂谁是杜康正宗,遂留下了这三家酒厂日后争夺“杜康”商标权的伏笔。

还有文献说,白水在清代就有一些酿酒作坊(照例又是山西商人带过来的)。中国酒,无论是发酵酒还是蒸馏酒,工艺都是比较简单的,如果仅就能酿造出酒的角度而言,门槛很低,普通人家家家都可以酿造发酵酒,稍有商业条件(资金和市场),就能支撑起个酿造蒸馏酒的小作坊。当然,要把这些古老的工艺解析成现代工艺流程,可就复杂了,那些被列为“非遗”的传统酿酒工艺包括数十个环节、上百个工序,也是事实。但从实际操作的角度而言,一个熟练的师父,带上几个手脚灵便的伙计,经过一年的实际操作,基本上都可以实现稳定的生产。所以,在古代各县人烟稠密的镇上,或多或少地都会有几家酒坊。像洋河镇、柳林镇等处于商旅要道的镇子,聚集的酒坊就极多,形成产业聚集带;而分散在各地、多如牛毛的小酒坊,即生即灭,很多没有留下痕迹,古代白水县的小酒坊可能就是这样,在1949年后就已销声匿迹。现今的白水杜康酒厂,完全是新建的酒厂,与古代的酒坊没有任何承袭关系。此厂曾是地方国营酒厂,2002年改制成为民营企业。

本人2009年曾采访过白水酒厂,参观过其储酒车间。白水杜康酒厂储酒的容器也是比较罕见的—木制酒海,高达三米左右(约储5吨),由附近黄龙山生产的松木制成,内壁用生石炭、蛋清、猪血混合成的涂料加枸麻纸糊成内壳,厚达一厘米多。这种酒海的渗透性应比陶器大,对酒体老熟的效果也要好于陶器。据介绍,这个酒海里储存的酒已有三十多年的酒龄,其酒柔和醇厚,清凉爽顺,饮之沁人心脾。

白水酒厂现在生产的是浓香型的白酒,原料为高粱、玉米、大米、大麦、小麦、豌豆,类似五粮液,在酒厂中也见到有来自五粮液的品酒专家在工作。但白水杜康酒体风格与五粮液相差较大,更像长安老窖,香气较低,口感较钝,初喝有些沉闷的感觉,比长安老窖要甜顺些,但很耐喝,仿佛质朴厚重的老秦人,无乍见之欢,但久处不厌,饮后体感很好,不上头,很放松。

和白水杜康、长安老窖相比,西凤酒就像是一个异类,那么嘹亮高亢、清洌绝俗,像是少年中国的少年将军。我想,如果没有现代勾兑技术的话,仅凭自然发酵和不同储存期酒的勾兑,所形成的传统酒体风格,就应该是千姿百态的,有的质朴厚重,有的清新绝俗。

沿白水县向南不足100公里处,是大荔县的朝邑镇,这里有清光绪年间(1882)建立的丰图义仓,现在还在使用,也是文物,供游人参观。能建粮仓之地,一定是农业发达、粮食贸易兴盛的聚散地,在清代乾隆年间,朝邑是全国重要的酒曲产地,河南、江苏、安徽、四川等省都要从这里采购酒曲,可能和这里是晋、陕、豫三省交界处的粮食聚散中心有关。朝邑镇靠近渭河以及潼关的出陕大道,当时渭河可以船运,面临东西交通要道,背靠关中渭北产粮区,储有充足的优质小麦是其能成为全国酒曲基地的重要条件。

七

陕西秦岭以南的三个地级市汉中、安康、商洛,被称为陕南地区,其气候理论上应属于南方亚热带气候,但各地实际上多处于秦岭、巴山之间,与巴山以南的四川、重庆的气候还是有所差别的。这三个地区现在都有白酒生产企业,汉中勉县有三粮液酒业公司(前身为勉县酒厂,1954年成立),生产三粮液系列白酒;汉中城固有城固酒业有限公司(前身为城固酒厂,1952年成立),现生产城古特曲、天汉坊等系列白酒;安康有泸康酒业公司(前身为地方国营安康酒厂,1951年成立),生产“天赋神韵”“天赋安康”“汉水春”“好运开缸”等系列白酒;商洛有商山四皓酒业,生产“商山四皓”系列酒,还有商州酿酒总公司,生产“闯王醉”系列白酒。这些酒厂均是20世纪50年代以后成立的,所生产的产品主要在本地销售,也有一些品牌在新的投资方运作下,做过市场扩张,如2004—2005年,三粮液酒曾在西安市场流行一时,后来不知何原因,偃旗息鼓;2012年,陕西恒源煤电集团全资收购城固酒业,推出“城古•天汉坊”系列白酒产品,正在做强势推广。

目前,所有陕南地区生产的白酒都是浓香型的,可能是受五粮液的影响所致。但各厂的产品,和五粮液相比,喷香不高,落口不够绵甜。我觉得这不是工艺问题,主要还是气候条件所致。秦巴山区虽然在秦岭以南,但仍处于气候过渡带,具有很多过渡带的特征,这里酿酒,适宜取法西凤酒或洋河酒、古井贡酒,而没必要取法五粮液,因为再怎么模仿,也难以达到那种风格。当然,这也仅指这些厂真正发酵蒸馏出的原酒而言,如果是从四川购买原酒,或以食用酒精加香精勾兑生产的新工艺酒,则又另当别论。

陕南白酒中,略能体现地域特色的是三粮液,据介绍,其“三粮”分别是高粱、糯米、玉米,糯米是汉中当地物产,酒粮中有糯米,至少可以说明有当地物产的介入。三粮液酒现在在市场上已经罕能见到,想找一瓶来核对信息都很难。网络上有五粮液公司起诉三粮液公司的信息,说是五粮液公司把“一粮液”“二粮液”“三粮液”“四粮液”一直到“千粮液”全都注册了,谁用就告谁,不知道这场官司是否也是三粮液衰落的原因之一。

让人感到惊奇的是商洛镇安还生产一种甘蔗酒,虽是蒸馏酒,但成品酒酒精度不高,控制在33度,用三两的小瓶装,当地人称“三两三”。镇安虽在秦岭以南,但产甘蔗,还是让笔者意外,据说那种甘蔗是绿皮的,比广西甘蔗要细些。笔者将这种甘蔗酒与著名的朗姆酒相比较,发现其风格相差很大,商洛的甘蔗酒香气复杂,充满中国式的人间烟火气,而朗姆酒一喝,就觉得是外国酒。

陕南的另一种酒—黄酒,倒是真能体现其地域特色。汉中洋县谢村黄酒,据说起源于清康熙年间,当时有多家黄酒作坊,较有影响的是李家开的“魁顺居”和田喜开的“田家黄酒店”。1953年,一些私营酒坊合并归洋县谢村食堂集体管理,1975年转为洋县谢村黄酒供销社黄酒厂,1980年成立洋县地方国营黄酒厂,2006年,国营洋县黄酒厂和秦洋酒业重组,组建了陕西秦洋长生酒业公司,主导产品为“谢村桥牌谢村黄酒”和“长生牌长生酿黄酒”,初期产品全是甜型黄酒,近年也生产干型黄酒。

谢村黄酒的原料为洋县当地产的“阳糯米”(一种带粉色的糯米,糯米从外观上看可分为带粉的与不带粉的,带粉的为阳米,不带粉的为阴米,阳米出酒率高),酒曲为上等小麦粉碎,加入30余味中药(有当归、栀子、黄柏、细章、川皮等),采用“摊饭”工艺发酵酿造,其原料工艺与绍兴黄酒均有所不同,该厂产品现在在西安及国内其他一些市场有所销售。有些资料将谢村黄酒与绍兴黄酒对比后,称“谢村黄酒是中国北派黄酒的代表”,笔者以为不妥,从原料上看,谢村黄酒用糯米,绍兴黄酒用糯米和大米,两者均属于南派黄酒;而北派黄酒以小米为主要原料。风格上,谢村黄酒偏甜,这是长处,也是短处,目前发酵酒的主流趋势是口感偏淡,如绍兴黄酒中的花雕、日本清酒等,谢村黄酒也在向这方面努力,发展甜度低的干型黄酒。

八

陕西秦岭以北是西安、咸阳、铜川、渭南四市,在地理上处于关中平原和渭北旱原,再往北,为延安市和榆林市,即是俗称的陕北地区。这两个地级市地处黄土高原,榆林北接内蒙古,属寒温带气候,两地均有白酒、黄酒企业。延安的黄陵有轩辕酒业,该厂前身为黄陵县店头义顺合酿酒厂(据说也是山西商人投资办的),1950年改为国营黄陵店头酒厂,2007年更名为陕西轩辕圣地酒业公司,现在该厂商标有轩辕牌、延安牌、店头牌,生产60多种白酒产品。延安市甘泉县有美水酒厂,始建于1975年,现在的产品是隋唐玉液白酒。

榆林市神木县是古代麟州州治所在地,流传着杨家将抗辽的故事,又被称为杨家城。陕西神木酒业公司创建于1984年,1998年改制为民营企业,现在生产“麟州坊”系列酒,包括年份系列、塞上系列、杨家将文化系列等。

目前陕北最大的酒企可能是榆林普惠酒业集团,该厂1992年才成立,生产的“老榆林牌”系列白酒曾在西安、太原、内蒙古诸地畅销,有一段时期,西安陕北风味的餐馆里常有唱着陕北民歌推销老榆林酒的营销人员。

上述陕北的白酒,无一例外都是浓香型,均以五粮液的风味为标杆,这里的气候为典型的北方寒温带气候,与山西中部和晋北类似,应该酿山西汾酒那类的清香型才是啊,但五粮液在市场上的强劲表现,使得陕北人不得不跟风,努力去仿制这种永远也仿制不了的风格,可见,强势经济对人们的风味追求有多强大的重塑功能。

榆林普惠集团其实是个多元化的集团公司,除了白酒之外,金融、房地产、酒店、旅游、包装、物业等什么都搞,他们搞的白酒也不拘一格、五花八门,除了在榆林基地生产浓香型的“老榆林”系列白酒外,还研制出“芝麻香型”的白酒,据说此举填补了陕西酿酒史上的一大空白。2007年,他们斥资5000万元收购了生产规模上万吨的北京龙凤酒业公司,恢复生产了“老北京二锅头酒”,开发出“北京胡同酒”,产品销售较好。2011年,他们又在贵州茅台镇投资建立了一个酒厂,生产酱香型白酒。如今他们有陕北榆林、北京龙凤酒业、贵州茅台镇三个生产基地,生产浓香型、清香型、酱香型和芝麻香型四种香型的白酒,有80多个品种。这是个不能用地方特色来约束的酒业公司,依稀有当年山陕商人走出黄土高坡,纵横天下的气魄。对于他们的酒,我们更搞不清每一瓶到底装的是哪个基地的酒,还是三个基地的酒混调出来的酒。

现在真正能体现陕北特色的是陕北糜子黄酒,糜子就是黏小米,是正经的中国北派黄酒的原料。糜子黄酒酒色金黄,比大米酿的黄酒要重,甜中带苦,酒香中会有焦香气息(芝麻香型白酒为了增加其焦香风格,有的也要添加糜子原料)。此酒以小麦制曲,延安的吴旗、志丹诸县均有生产。

九

总体上看,陕西的现代酒业是低迷的,拥“四大名酒”名头的西凤酒没有发挥像茅台、泸州老窖、汾酒那样的领头作用,国内市场占有率偏低,附加值偏低,带动力弱,其独有的“凤香型”不仅国内没有追随者,就连省内也没有多少追随者,甚至连酒企自己都把持不定,因此,没有在凤翔柳林镇一带形成如贵州茅台镇或四川泸州、宜宾那样小酒厂林立的产业聚集效应。陕西省内各地,虽拥有丰富多样的气候条件和各具特色的农作物,也有基于自然地理条件而出现的酒种类(如陕北糜子黄酒、陕南的谢村黄酒),但由于都不具有全国性的声誉和影响,不仅知名度低,酒企本身的发展也比较艰难。陕西省内的白酒企业缺乏坚持自己独特风格的定力,盲目跟风,浓香型流行时就跟浓香型,酱香型流行时就搞酱香型,难以形成持久的品牌影响力。陕西有良好的自然地理条件和悠久的历史文化积淀,因经济轴心的偏移,至今还没有形成酒业的有效增长资源,这是陕西酒业目前的困境,也是其未来发展的良好机遇。

注释:

①⑤李刚,李丹.陕西酿酒工业的历史变迁.西北大学学报(自然科学版),2010(5).

②张吉焕.太白酒文化探源.酿酒科技,2003(1).

③⑥王文清.汾酒源流·麯水清香.太原:山西经济出版社,2017.

④黄健.试析川盐运道上西秦会馆(陕西庙)的分布及规模.川盐文化圈研究——川盐古道与区域发展学术研讨会论文集.北京:文物出版社,2016.

⑦⑨徐少华.西凤酒论.酿酒,1993(3)(4)(5).

⑧丁济民.西凤酒的历史与企业文化.酒史与酒文化研究,2012(1).

品酒笔记 || 我的解封大典:茅台镇一号窖“聚礼系列”酒新包装品鉴