浦银国际研究

餐饮行业市场潜力大、消费需求强烈,且在疫情后经历了较强的回暖趋势。然而,作为中国消费领域中竞争最激烈、玩家最内卷的消费赛道之一,要在中国餐饮行业保持长久的竞争力与增长动力,同时维持稳定的盈利和现金流,需要强大的品牌力、源源不断的创新能力以及优秀的管理与运营能力。

消费趋势变化为餐饮行业带来新挑战和机遇:在经历了疫情前高速发展的十年(2009-2019)以及三年疫情(2020-2022)的洗礼,中国消费者对餐饮行业的消费需求和消费心理已经发生了潜移默化的改变。消费者更强的健康意识、对社交属性与就餐体验更高的追求以及对性价比关注度的提升,对餐饮企业在菜品创意、就餐环境、服务水平以及品牌形象打造等多方面都提出更高的要求。餐饮品牌想要屹立不倒,就必须通过不断提升自身的能力,来同时满足消费者生理与心理的需求。同时,互联网与社交媒体的高度普及也为餐饮企业在短期内建立品牌和积累人气创造了土壤。

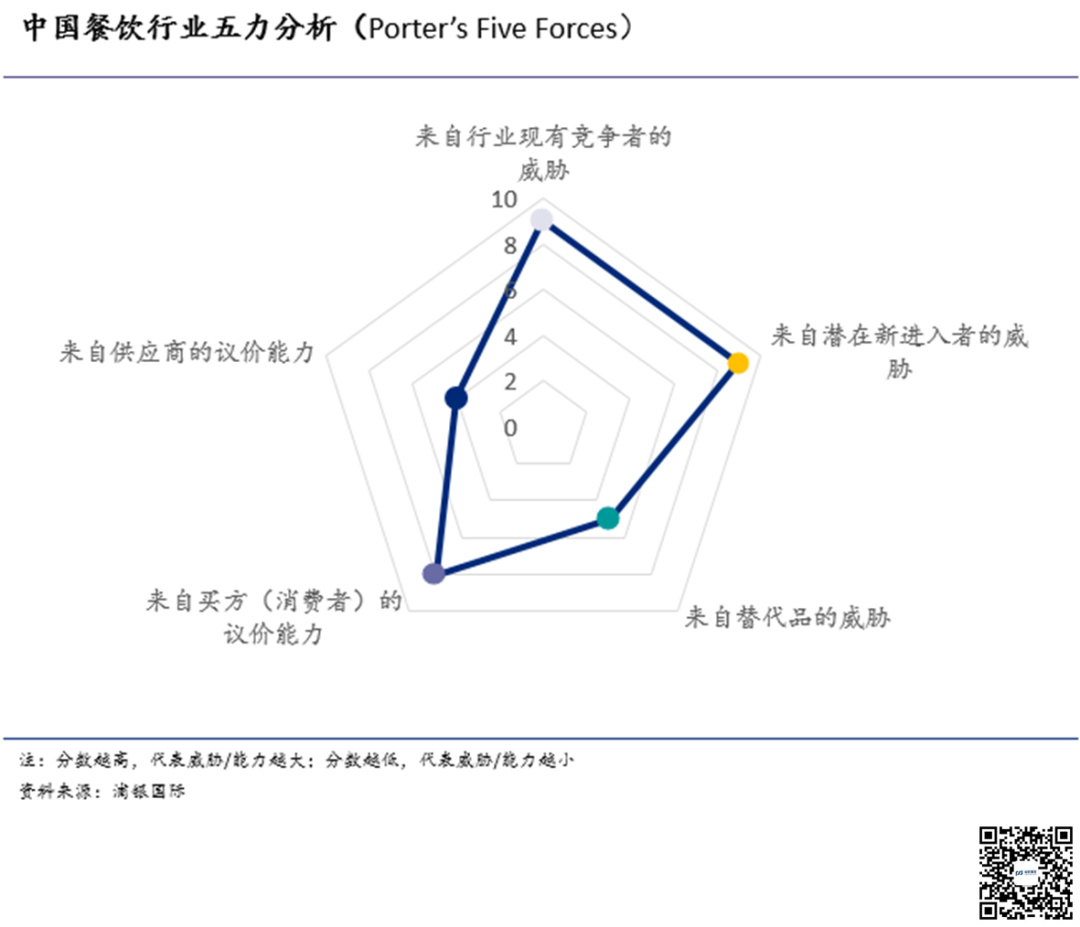

竞争激烈且内卷严重的消费赛道:由于市场规模大但准入门槛低,餐饮行业玩家众多,市场极度分散。另外,餐饮行业细分赛道多,彼此之间替代性强,而同一赛道下各个玩家的产品与服务同质化严重。餐饮行业较高的创新难度与消费者日益增加的对新鲜感的追求也增加了餐饮企业的淘汰率,加快了玩家的更迭速度。通过行业五力分析(Porter’s Five Forces),我们认为餐饮行业玩家主要面临三大威胁:(1)来自行业现有竞争的威胁,(2)来自潜在新进入者的威胁和(3)来自替代品的威胁。

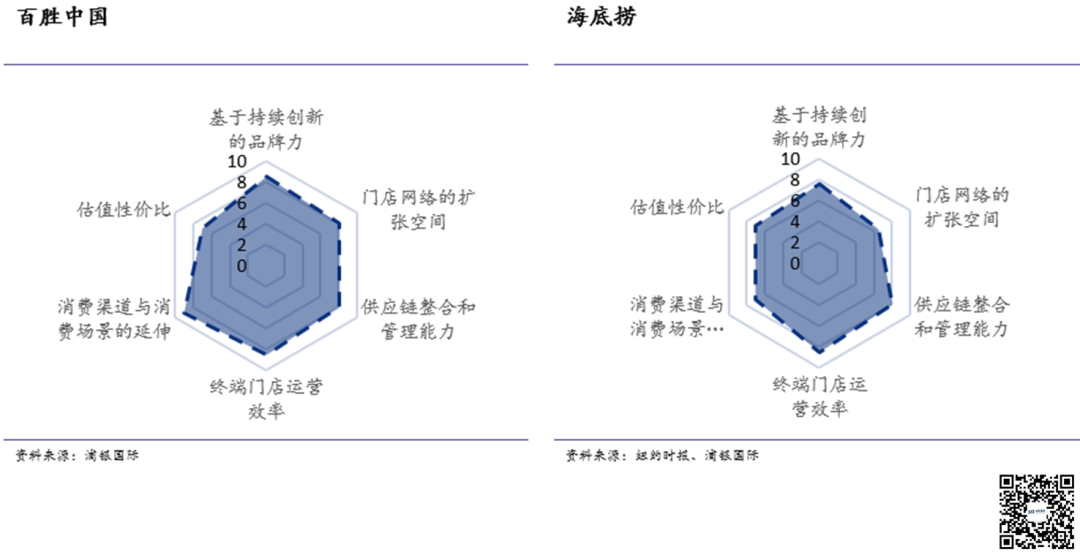

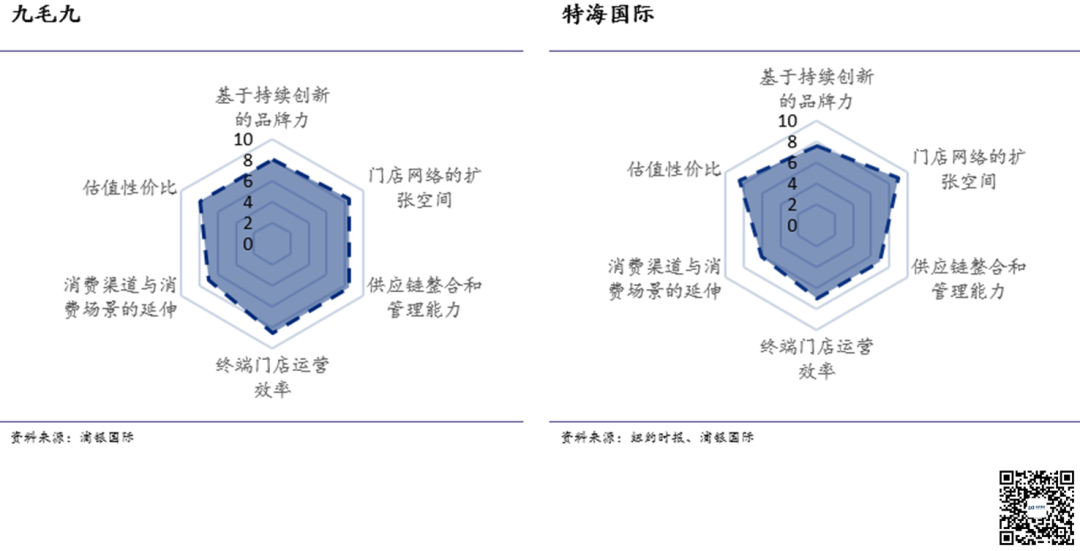

如何在餐饮行业挑选优质玩家?我们认为,真正优秀的餐饮企业不仅要有较高的市场热度和关注度,更要有能力维持长期行业竞争力、稳定且可持续的盈利能力和现金流,并且在外部环境面临挑战时,依然能以较高运营效率与灵活性表现出较强的韧性。我们从五个维度来综合衡量一家大型连锁餐饮企业的竞争力:(1)品牌力与知名度,(2)店铺网络扩张的空间,(3)供应链管理能力,(4)门店经营效率,和(5)消费渠道与场景的延伸,包括外卖渠道及零售场景的挖掘。

投资风险:(1)餐饮行业竞争加剧;(2)消费力进一步衰退;(3)新进玩家对现有玩家造成较高威胁;(4)外出就餐的场景被替代;(5)地缘政治恶化带来的风险。

前言

中国的饮食文化丰富多彩且源远流长,而中国人对“吃”也始终保持高涨的热情。随着中国政治经济的发展、社会活动的增加以及消费能力的提升,餐饮行业的市场需求在改革开放之后经历了高速的增长。尽管2020-2022年这三年里,中国整体餐饮行业受到了较大的来自于疫情的挑战,但在疫情过去以后,餐饮行业需求的恢复速度和弹性要优于其他消费赛道。这也体现出餐饮行业的市场表现对于经济复苏是具有较快的响应力的。

然而,中国餐饮行业准入门槛较低,许多创业者前仆后继地涌入,导致行业玩家众多、市场极度分散、且同一细分赛道下的产品同质化程度非常高,很难形成差异化。这些特点使餐饮行业成为消费领域竞争最为激烈的战场。餐饮企业不仅要面对同业的竞争,还要面对新进玩家的挑战以及潜在替代品(比如预制菜)的威胁。而消费者对菜品口味、服务、就餐体验等各方面的要求不断提升,也使行业竞争不断升级,生存难度不断加大。

在如此激烈的竞争环境下,美味的菜品与优质的服务只是生存最基本的条件,但不足以帮助玩家长期保持竞争力、扩大市场规模、同时保持稳定的盈利水平。我们认为,以下几点才是真正考量餐饮企业是否值得投资的重要标准:

(1) 基于持续创新的品牌力;

(2)门店网络的扩张的空间;

(3)供应链整合和管理能力;

(4)终端门店运营效率;

(5)消费渠道与场景的延伸。

中国餐饮行业的前世、今生与未来

前世(2009-2019年):高速发展的十年

从改革开放前的“吃得上”,到八九十年代的“吃得饱”,再到千禧年后的“吃得好”,随着中国经济的发展,中国人在吃上面的追求不断升级。尤其对外出就餐,消费者的要求也变得愈加挑剔,包括优质的口味、干净的就餐环境、创新的菜品、均衡的营养等。

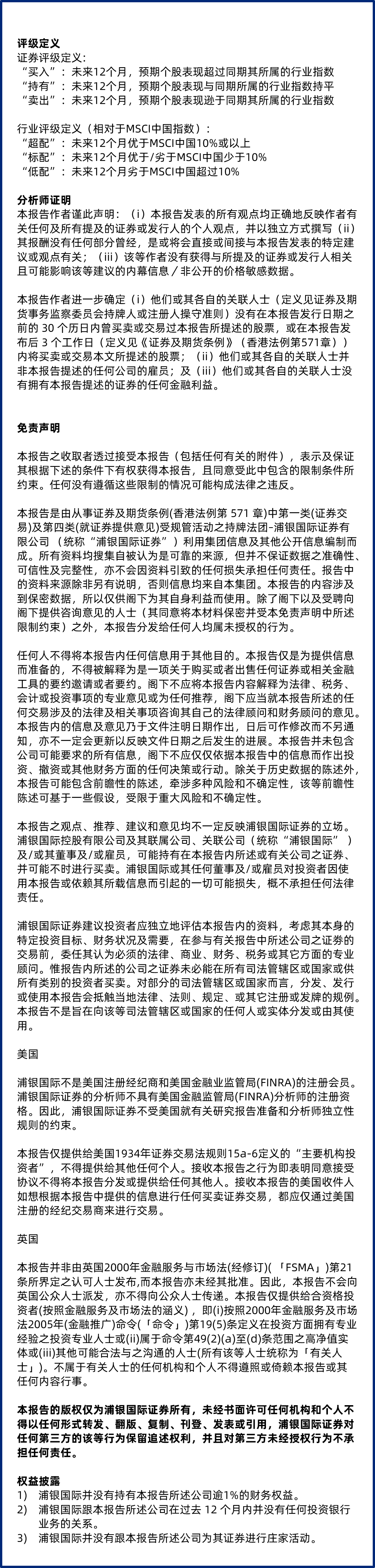

我国人民生活水平和消费能力逐渐提升,在这样的趋势下,中国餐饮行业日渐发展壮大。在疫情之前,餐饮行业经历了高速发展的十年。整体餐饮收入从2009年的1.5万亿元增长至2019年的4.7万亿元,复合增长率达到12%。

我们认为,除了经济的发展、国民可支配收入的提升以及持续的城镇化进程,中国餐饮行业在过去十年的高速增长还归功于消费趋势的改变,包括消费者不断提升的外出就餐意愿以及不断增加的社交需求。这也使得餐饮行业的增速在疫情前的十年里基本高于人均可支配收入的增速。

同时,为满足消费者愈来愈多的餐饮要求,中国餐饮业产生了更多细分菜品类别和营业形式,带动我国的餐饮业逐渐多元化,也促进了餐饮行业的扩张进程。

今生(2020-2023年):疫情左右行业短期增长

2020年初疫情的爆发和各类疫情防控措施的实施令中国餐饮行业受到了前所未有的挑战。餐饮业是众多消费品行业中受到冲击最大的行业之一。

疫情对餐饮行业的影响主要包括(但不仅限于)以下几点:

(1)线下餐厅因疫情被迫关停或无法照常营业;

(2)严格的防疫措施使商圈客流大幅减少;

(3)疫情期间人们消费力以及消费意愿大幅衰退。

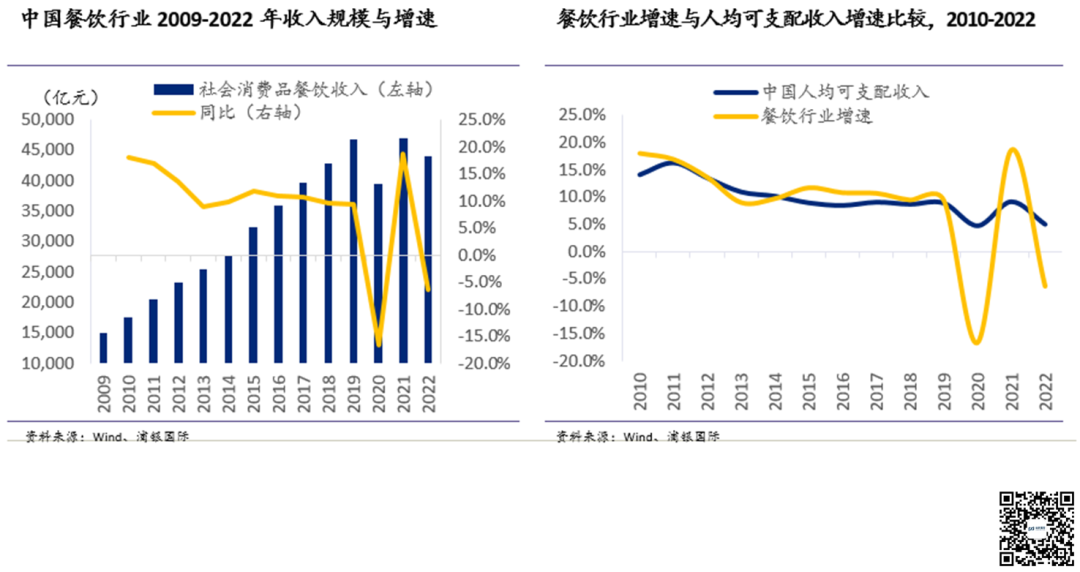

2020年上半年,在疫情冲击下,中国餐饮业收入出现断崖式下跌。尽管市场需求在疫情稍缓的时间段(2020年底以及2021年上半年)得到短暂的复苏,2021年整体餐饮收入也回到了2019年的水平,然而2021年下半年以及2022年的疫情反复与严格的防疫措施又再一次极大地影响了餐饮行业的正常运营与消费情绪,令社会餐饮收入在2022年跌至2020年疫情初期水平。

许多小企业不具备强大的数字化能力,销售渠道单一,无法通过外卖来弥补流失的线下客流。供应链能力的缺失使餐饮运营成本雪上加霜。餐厅客流流失、收入的大幅下滑叠加店铺端较高的刚性费用导致许多餐饮企业的盈利能力急剧恶化。这造成众多餐饮业玩家在生死线边缘挣扎、不少玩家被迫停业或退出竞争。

进入2023年以后,随着疫情的放开,消费者对外出就餐的热情迅速回升,餐饮行业2023年上半年的销售额出现显著的反弹。各大餐饮企业的客流和翻台率同比录得大幅增长,但尚未回到疫情前的水平。

未来(2023年以后):内卷最严重的消费赛道

在经历了三年疫情的洗礼以后,中国消费者的消费心理与消费需求有望进一步变化和升级,这其中包括:

(1) 更强的健康意识;

(2) 对社交属性的追求;

(3) 对消费体验更高的要求;

(4) 拥护性价比。

以上这些消费趋势对餐饮行业玩家提出了更高的要求。除了满足基本的食物口味和原料品质之外,消费者对菜品创意、就餐环境、服务水平都提出更高的要求。

较低的准入门槛以及消费者不断进化的消费需求,将使餐饮行业未来变成内卷最严重的消费行业。在竞争激烈的餐饮行业中,餐饮品牌想要屹立不倒,就必须通过不断提升自身的能力,来同时满足消费者的生理与心理需求。与此同时,餐饮玩家还必须持续提升门店与供应链的运营效率来提升自身的盈利能力,保证品牌可持续的发展。

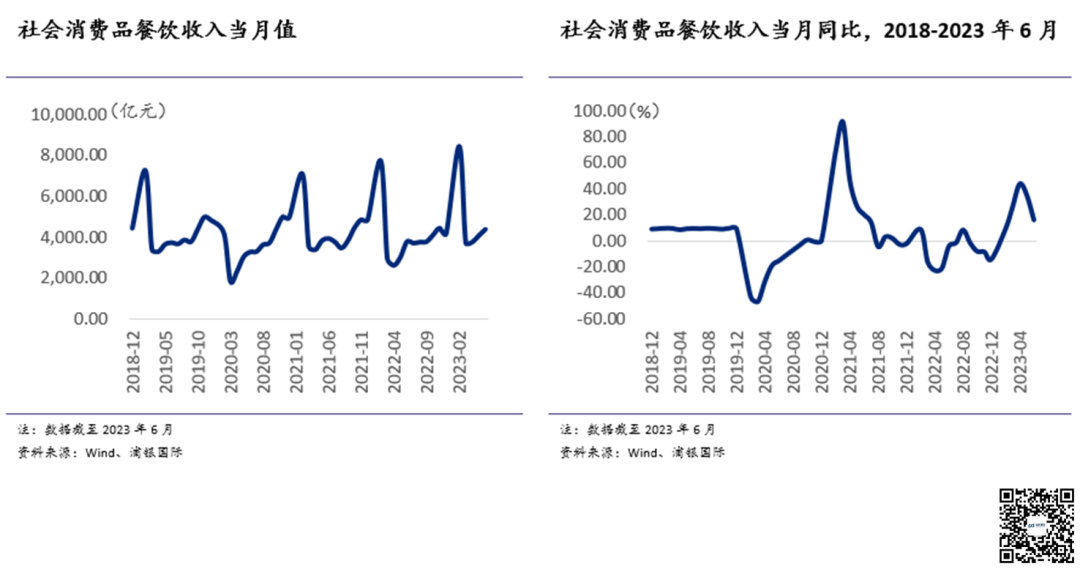

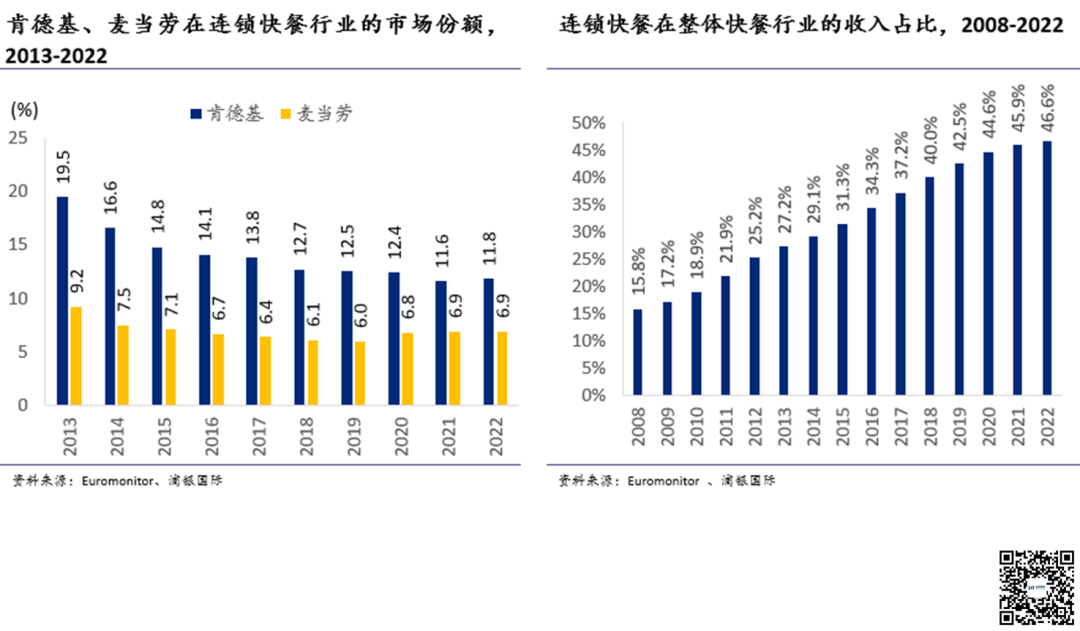

连锁餐饮收入的增长在过去几年均快于非连锁餐饮,收入占比持续提升。这一趋势在快餐行业尤为明显。

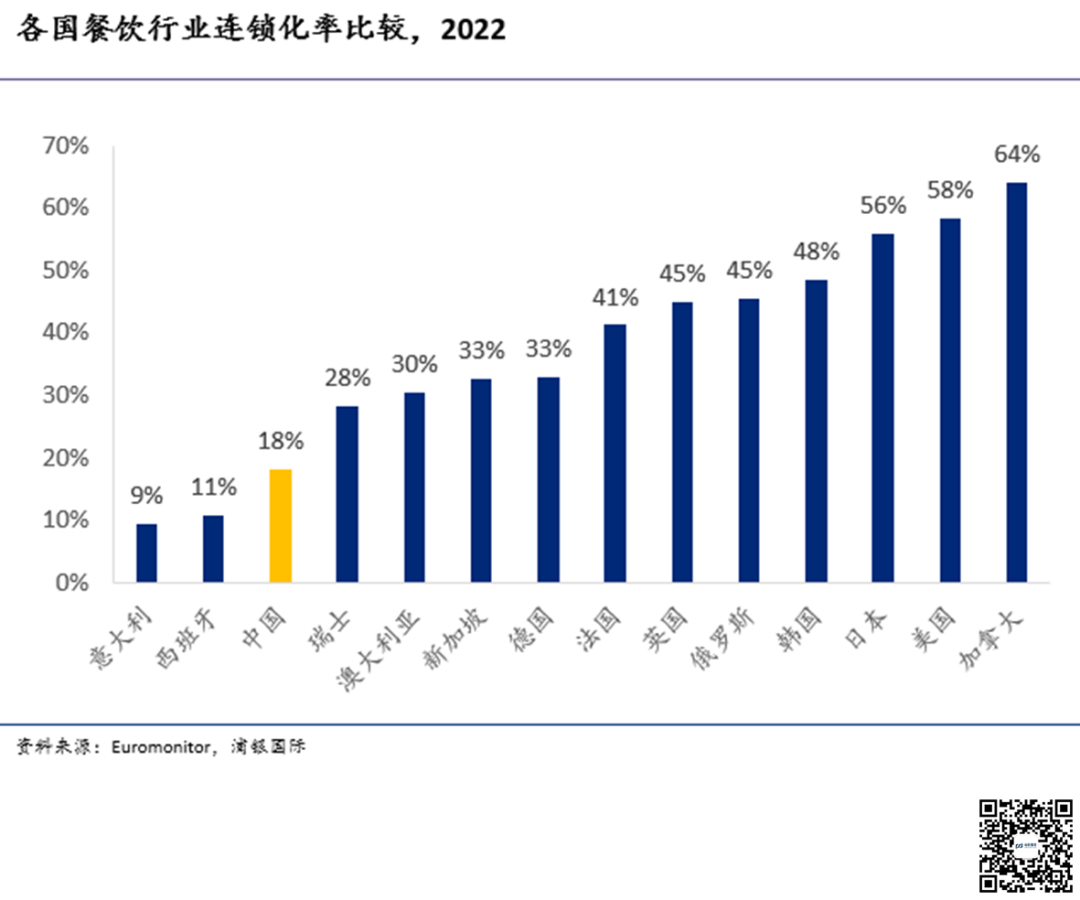

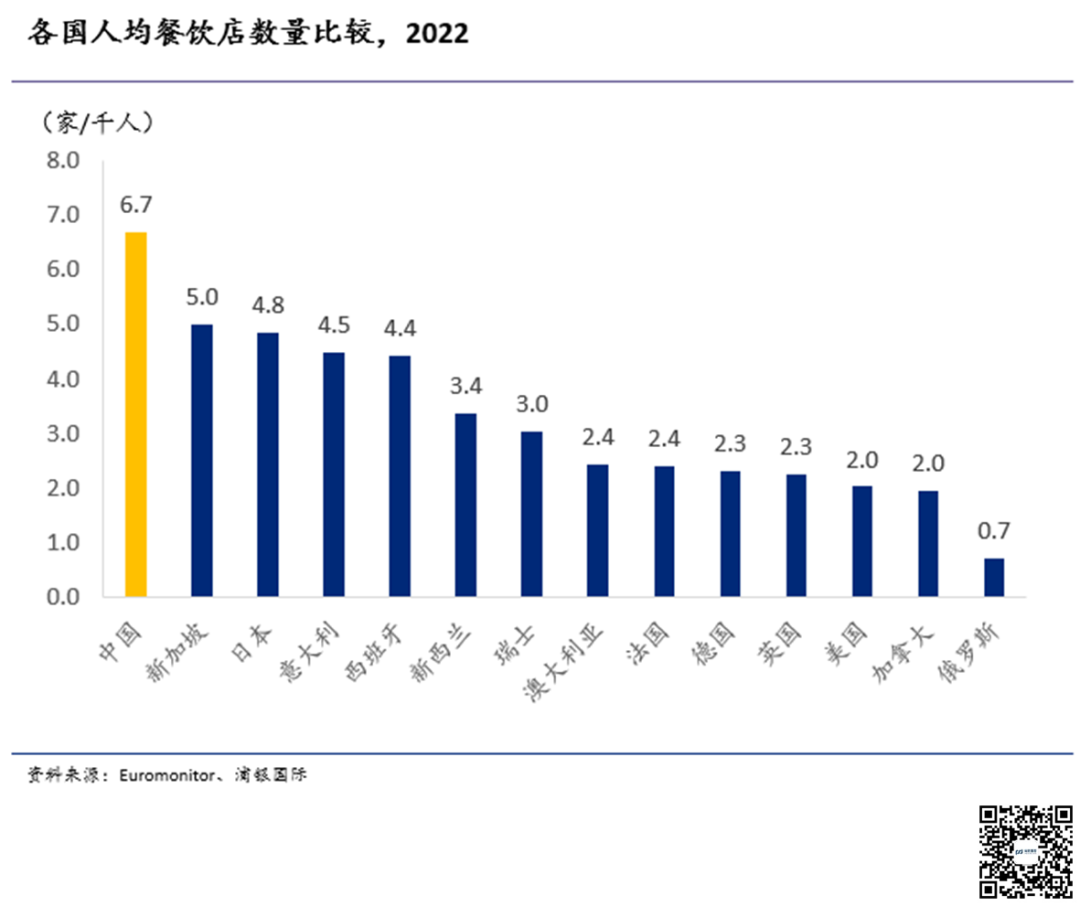

中国餐饮行业的连锁化率和发达国家相比依然处于较低的水平。我们认为,疫情以后,随着消费者对外出就餐的食品安全与卫生的要求不断提高,标准化经营的连锁餐饮的收入占比有望持续提升。

餐饮行业竞争格局(Porter’s Five Forces)

古往今来,中国人对美食的热情始终保持高涨,令餐饮行业的整体需求长盛不衰。而相对其他行业,餐饮行业所需的启动资金与技术壁垒都比较低,起步较为容易。

稳定的市场需求与较低的准入门槛使众多个体经营者积极投身于餐饮行业。这也导致餐饮行业的竞争相较其他消费子行业更为激烈。

我们认为,中国餐饮行业主要具有以下特点:

(1) 市场极度分散,且集中度提升趋势不明显;

(2) 玩家众多,玩家数持续攀升,但更迭率较高;

(3) 餐饮向下细分赛道较多,且彼此之间存在互相替代与竞争的关系;

(4) 同一细分赛道下,产品与服务同质化严重,较难形成有效差异化;

(5) 消费者对产品与服务创新度要求越来越高。

这些特点造成中国餐饮行业入局相对容易,但想要在未来不断扩大市场规模的同时,保持长久不衰的竞争力与盈利能力则较为困难。

以下图表总结了我们用Porter’s Five Forces分析餐饮行业竞争格局所得到的结论。

现有玩家之间竞争激烈

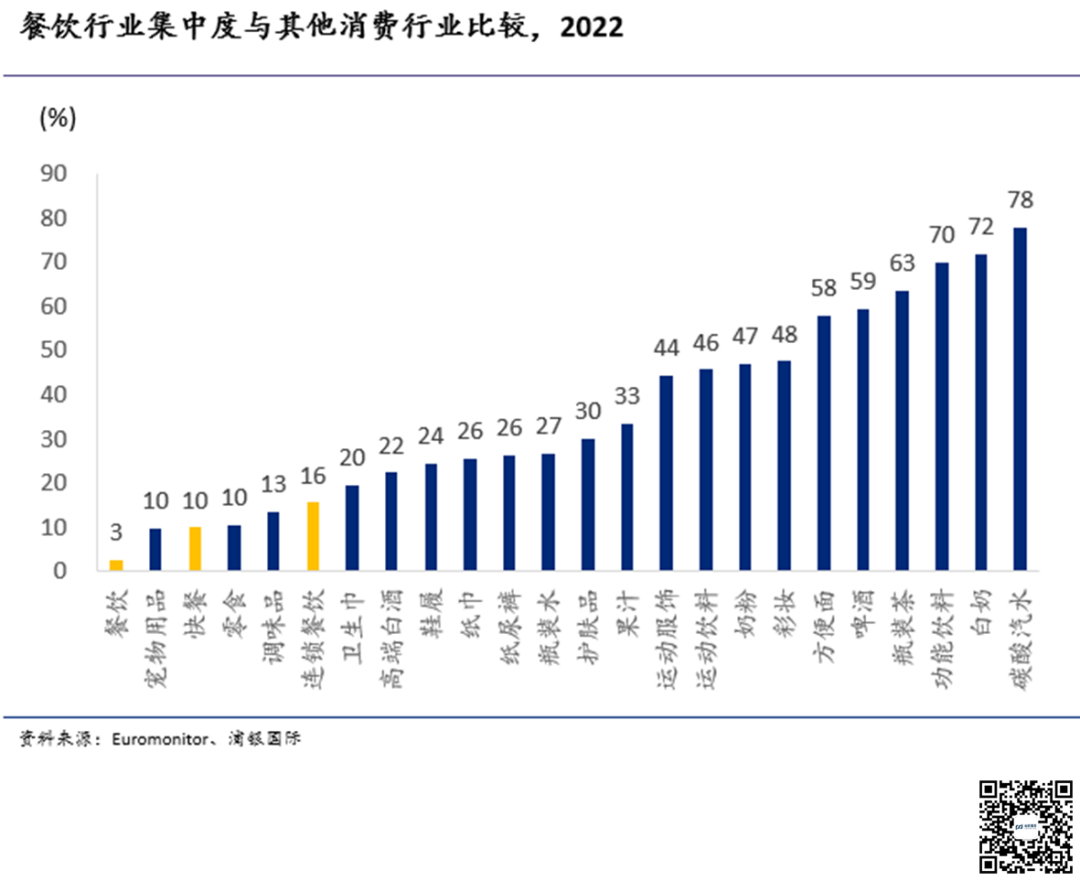

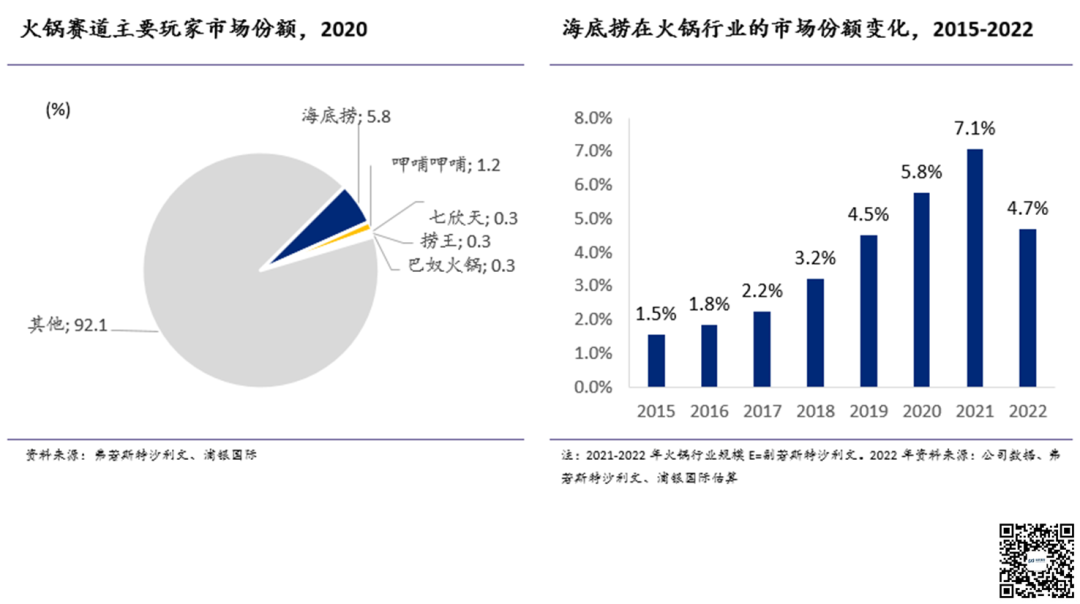

中国餐饮行业的集中度极低,据Euromonitor数据,2022年中国餐饮行业前三名的市场份额合计仅为3%,市场极度分散。即使只看连锁餐饮细分板块,集中度依然远低于大部分其他消费行业。

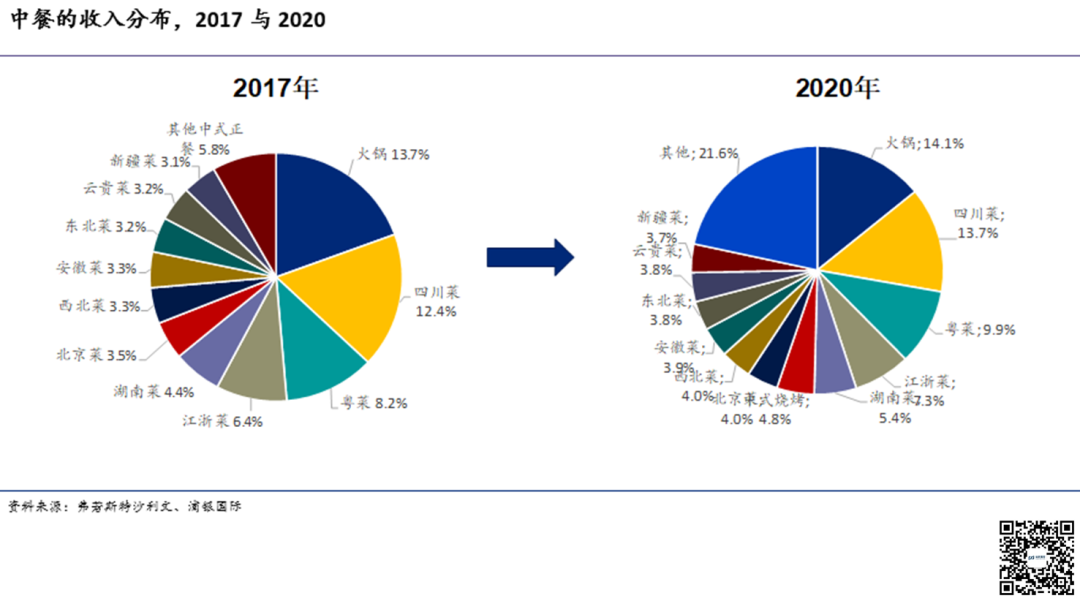

以菜系来看,中餐在中国餐饮行业中始终维持着80%左右的市场占比。而在中餐的细分品类中,火锅、川菜与粤菜排名前三,2020年分别占据整体行业收入的14.1%、13.7%与9.9%。相较2017年,火锅与川菜在2020年的占比有所提升,且这一趋势有望在未来几年持续。

极低的行业集中度、众多的菜系种类以及每个菜系下多如牛毛的行业玩家,都决定了中国餐饮行业的竞争格局非常激烈。我们以火锅与连锁快餐为例进一步窥探餐饮行业竞争的激烈程度。

# 火锅赛道:

拿餐饮行业收入占比最大的火锅来举例,根据弗若斯特沙利文的数据,2020年火锅赛道中排名第一的海底捞市场份额仅为5.8%,排名第二的呷哺呷哺市场份额只有1.2%,而排名三至五的市场份额均仅为0.3%。

火锅行业的门槛相对较低,产品同质化严重,造成业内小型玩家众多。随着头部玩家(比如海底捞、捞王、巴奴等)在过去五年凭借强大的品牌力与充沛的资金能力在全国持续开店扩张,整体行业的集中度和连锁化率有所提高。但整体来看,行业集中度依旧非常低,非连锁玩家依然占据行业的主流,使行业竞争异常激烈。

# 连锁快餐赛道:

相比全服务餐饮,快餐的集中度和连锁化率要高的多。其中,肯德基与麦当劳常年保持中国连锁快餐行业第一与第二的位置。

然而,肯德基与麦当劳在连锁快餐行业的市场份额在过去十年有较大的下降。这主要是因为有不少经营模式与肯德基和麦当劳高度相仿,但定价更低的连锁快餐品牌在低线市场迅速崛起(比如华莱士、老乡鸡等)。它们抢占了肯德基与麦当劳在连锁快餐行业的市场份额,同时持续推高了快餐行业的连锁品牌收入占比。

未来,连锁快餐行业玩家必须通过持续丰富自己的品类、坚持进行产品创新和深度地方化来迎合更多消费者的需求,从而维持自身的竞争力。

新进玩家的威胁高

餐饮行业竞争壁垒低、同质化高、初始投资要求低等特点大幅降低了新玩家的准入门槛。另一方面,作为餐饮行业的消费主力,中国年轻消费者无论对食物口味、就餐环境、服务体验以及餐厅整体风格,都表现得非常“喜新厌旧”,并乐于不断尝新。

以上行业特点与消费趋势为新晋餐饮玩家提供了绝佳的入场机会:新玩家只要在口味、环境、营销等方面积极创新,迎合年轻消费者猎奇的心理需求,就有望迅速出圈。同时,现存的餐饮行业玩家也必须不断求新求变,才不会逐渐被市场所淘汰。这也解释了中国餐饮行业的高更迭率,新的玩家不停进入,而老的玩家不断退出。

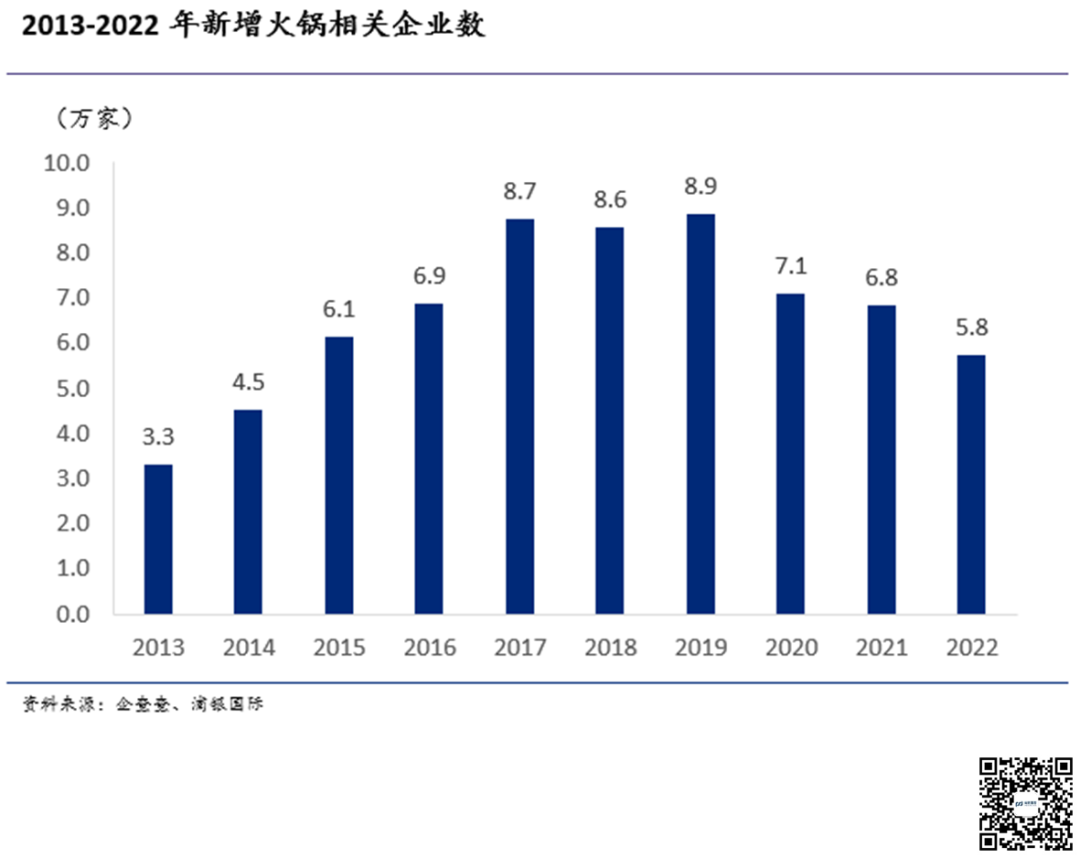

我们以火锅为例来说明来自新进玩家的威胁。

得益于无需烹饪、易标准化、门槛低、店效高且社交属性强等优势,火锅赛道吸引了一大批餐饮行业创业者。根据企查查的数据,在疫情以前的六年里,每年新注册的火锅相关企业数基本呈逐年上升的趋势。

疫情以后,每年新增火锅类注册企业数有所下滑,但2022年新注册火锅相关企业依旧达到5.8万家,占现存火锅相关企业数的14%。

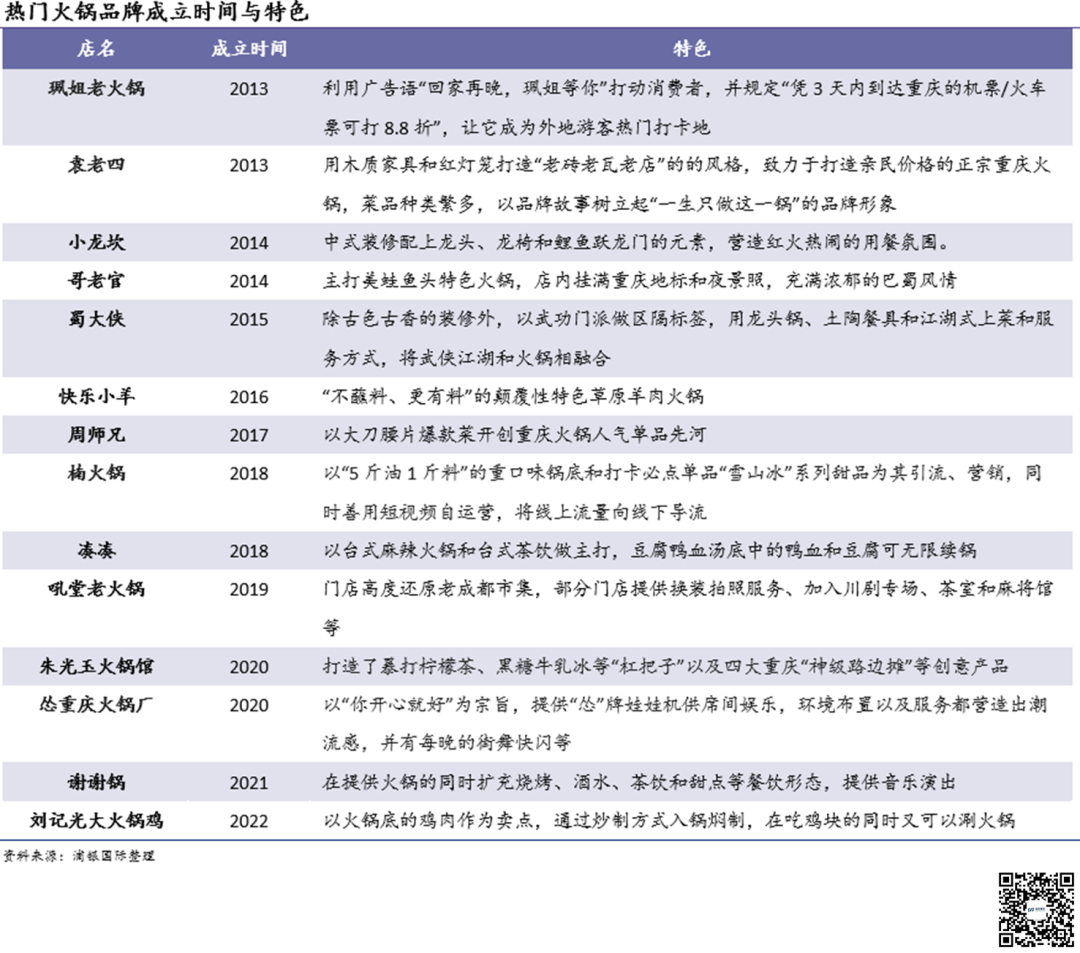

我们研究了近期比较受欢迎的火锅品牌,发现其中大部分都是近十年成立的。另外,根据天眼查的数据,在现存的42万家火锅相关企业中,有近7成是在5年内成立的。

火锅的菜品同质化水平较高,新鲜的菜品与周到的服务作为行业标配,已经无法满足于消费者猎奇的心态。为了在竞争激烈的火锅赛道脱颖而出,新晋火锅品牌争相在品牌的文化内核、菜品的呈现方式、餐厅的装修以及服务方式等方面积极创新,从而实现与现有竞争对手的差异化。

尤其是近年来在网红营销的催化下,更多火锅企业通过社交平台迅速建立其自身品牌形象、打响知名度,以爆款单品和适合打卡拍照的装修为核心,配以KOL探店等营销活动,打造品牌效应带动消费者拔草风潮。这对现有的火锅品牌(比如海底捞)造成巨大的竞争压力。

替代品的威胁偏高

外出就餐最大的替代品无疑是居家烹饪。不少消费者在疫情隔离期培养了居家烹饪的能力,甚至养成了自己烹饪的习惯,从烹饪的过程中获得了一定的心理满足感。

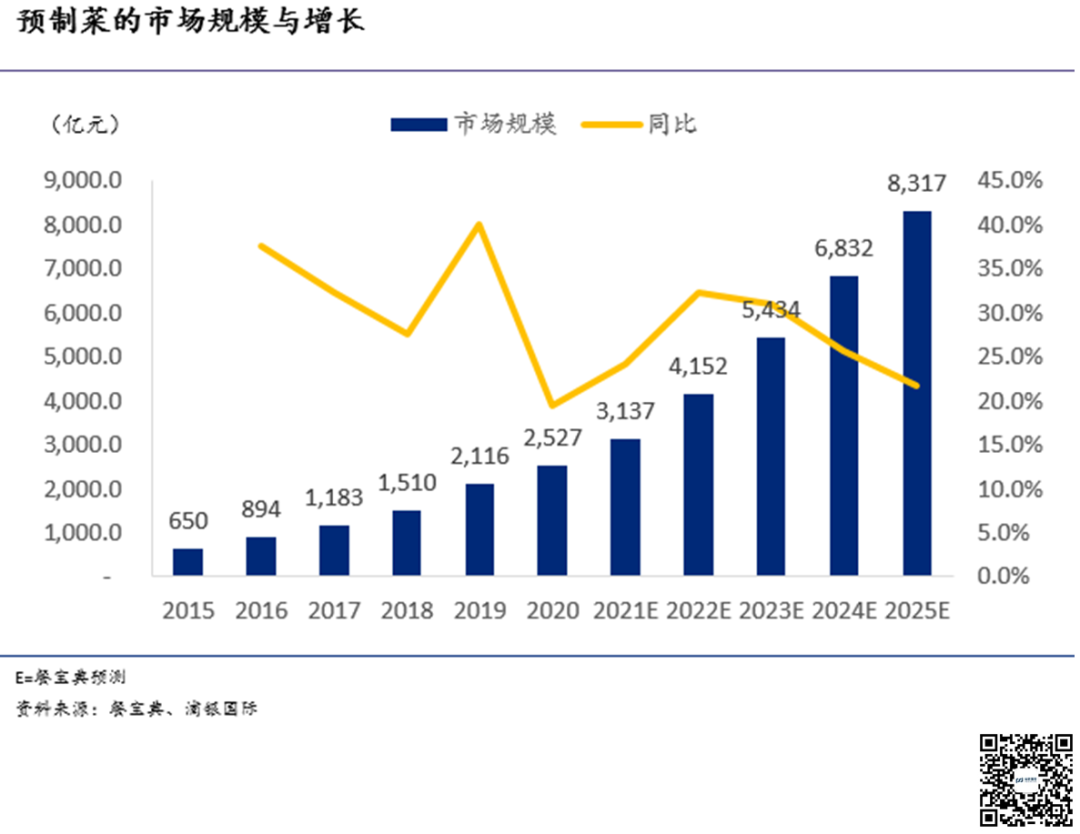

另一方面,随着宅经济的发酵和疫情的催化,预制菜品类在近年来逐渐崛起。如今的预制菜已不再局限于速冻饺子等冷冻餐食,而是在兼顾快捷、便利的烹饪方式的同时,发展出品类众多的中式菜品,其中包括一些以往仅能在餐厅品尝到的较为复杂的菜品以及年夜饭套餐等。

预制菜的发展大幅降低了居家烹饪的难度和门槛,同时也进一步激发了年轻人对于居家烹饪的意愿与热情。虽然外出就餐有其特有的社交属性和娱乐功能,但在方便、快捷、甚至美味等方面,我们认为预制菜对餐饮行业已经形成一定的替代性。

我们认为这种趋势的形成有可能为餐饮行业未来的增长带来一定负面影响。

客户议价能力影响偏中性

决定客户(也就是消费者)议价能力的因素主要包括:

(1)行业中卖家的数量;

(2)客户对特定卖家的依赖程度;

(3)客户更换卖家的成本。

众所周知,中国餐饮行业最大的特点之一就是玩家众多。这也就意味着消费者在外出就餐时有着足够大的选择空间,且更换餐饮品牌的成本非常低。

餐饮企业想要提升对消费者的议价能力,就必须增强消费者对其品牌的依赖程度,也就是所谓的品牌忠诚度。这就要求餐饮玩家通过提升菜品档次、服务质量、就餐环境以及品牌内涵,来增加客户粘性,从而为品牌带来更大的溢价空间。

在相同的细分赛道和产品定位下,如果一家餐饮企业能够提供比竞争对手更美味的食物和更优质的就餐体验,同时为品牌带来更多的附加价值,那它在消费者面前就将收获更高的议价能力。

供应商议价能力影响中性

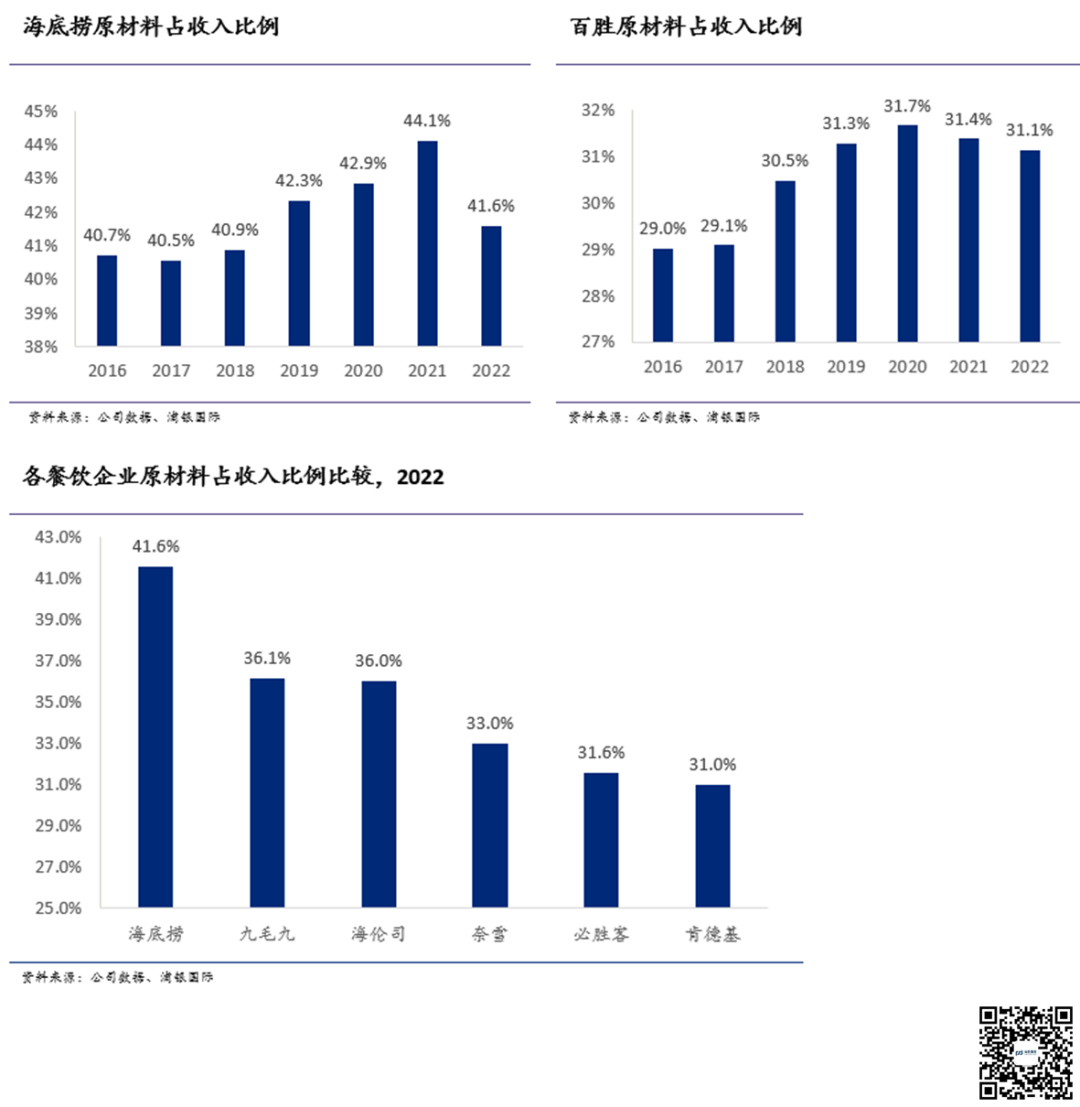

餐饮行业的主要运营成本包括原材料(农产品与调味品等)、人工和租金。广义上讲,这三项成本的提供者都能被认为是餐饮企业的供应商。

# 原材料:

中国农产品供应相对充足,且农产品供应商(或农产品供应链企业)数量众多。所以总体来说,来自农产品供应商的议价能力相对较弱。

对于大型连锁餐饮企业来说,它们一般拥有统一采购流程、相对较大的采购量和较多的采购品类。这些特点令供应商更愿意同这类企业达成长期合作关系,从而保证稳定的业务和现金流。因此,大型连锁餐饮企业面对农产品供应商会有更高的议价能力,从而进一步降低采购成本。

然而,对于一些特殊的食材或相对稀缺的食材,市场上优质且有一定规模的供应商可能相对比较少。这种情况下,供应商的议价能力可能会大幅升高。在这种情况下,有些规模较大的企业可能同上游供应商达成长期合作的关系,甚者通过对上游产业链的垂直整合,来保障稳定的食材供应。

# 人工:

中国餐饮行业的劳动力供应相对充足,餐饮行业门店服务人员的薪资水平普遍偏低。然而,随着消费者对餐饮门店服务的要求越来越高,优秀的餐饮门店管理和服务型人才也变得更为抢手。

因此,优秀的餐饮企业必须通过有效的激励手段(包括更高的薪资水平、更好的员工福利、更合理的工时安排等)来留住餐饮管理人才,同时激励门店员工为顾客提供更优质的服务。

另外,为了减轻员工对门店带来运营负担,一些大型的餐饮企业也在积极的寻求提升员工工作效率,引入临时工机制,从而降低员工成本在收入中的占比。

# 租金:

租金很大程度上取决于门店所处的位置。高线城市的租金可能远高于低线城市,而地处市中心商圈或大型商场的门店租金可能远高于普通商区或住宅区。

然而,当餐饮企业自身品牌力足够强并自带引流能力时,其在出租方面前的议价能力将大幅提升,并有望在谈判中达成较低的租金水平。所以,餐饮企业的品牌力对其在租金方面的议价能力起到至关重要的作用。

餐饮行业制胜的关键是什么?

在社交媒体极为发达、信息爆炸的今天,餐饮企业想要短期实现爆红并非难事。但想要在竞争激烈的中国餐饮行业长久地生存下去,并长期保持盈利和竞争力是一件非常困难的事情。

疫情之前,市场相对更关注餐饮企业的品牌热度与店铺扩张速度。通常,只要在社交媒体具有较高热度且持续开店的餐饮企业都能够获得市场的青睐。然而疫情过后,市场对餐饮行业的投资情绪也变得更为理性,相对更加关注企业的长期盈利能力。

我们认为,除了美味的菜品、新鲜的食材与优质的服务等基本条件,一家优秀且具有增长潜力的连锁餐饮企业必须还要拥有以下能力,才能在激烈的行业竞争中保持竞争力、扩大市场规模、同时保持一定的盈利水平,实现可持续的发展。

(1)基于持续创新的品牌力;

(2)门店网络的扩张的空间;

(3)供应链整合和管理能力;

(4)终端门店运营效率;

(5)消费渠道与场景的延伸。

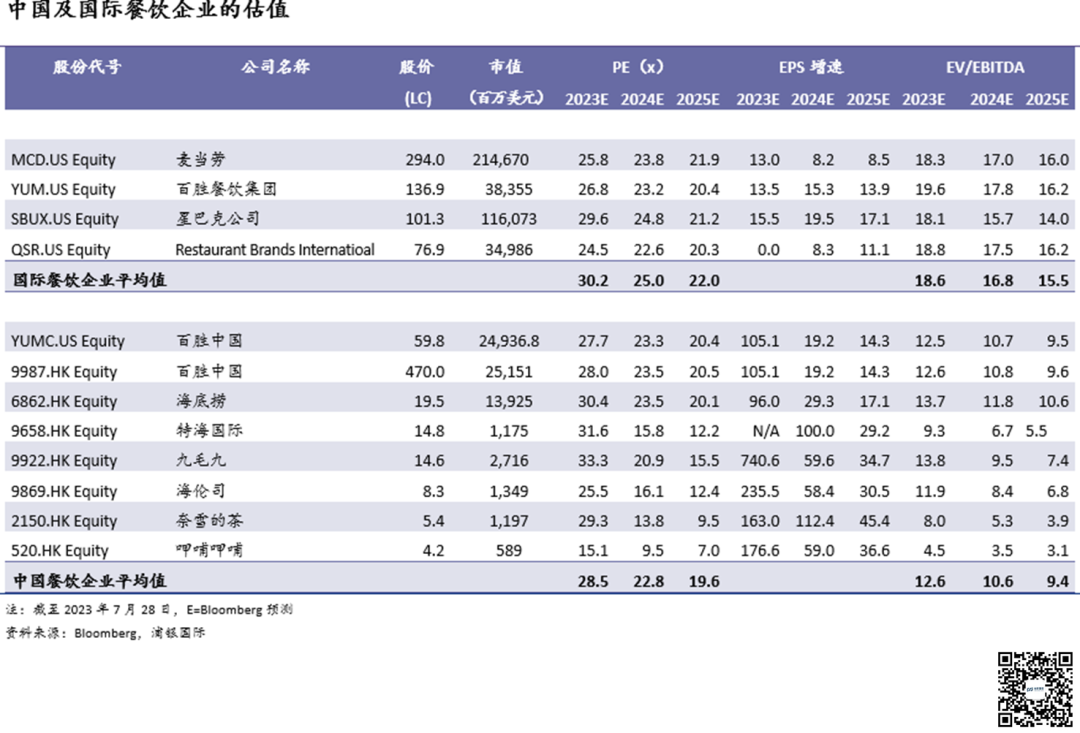

我们综合比较了所覆盖的餐饮企业能力及估值评估如下:

基于持续创新的品牌力

餐饮企业对品牌力与知名度的打造是餐饮玩家将菜品与服务转化为客流与收入不可或缺的要素,也是餐饮企业做大做强的重要一步。在市场竞争激烈、产品同质化严重的餐饮行业,餐饮企业对品牌形象的塑造能够提升餐饮企业的附加值,从而帮助企业吸引更多的消费者。

近年来,不少中国餐饮企业都试图通过持续的创新为品牌带来记忆点和突破口,希望与竞争对手形成差异化竞争,从而迅速建立品牌的知名度。这些创新包括新奇有趣又吸睛的菜品、差异化的服务、极具特色的餐厅设计、有辨识度的品牌名称与品牌标识等。

另外,社交媒体在消费者中的高度普及也大幅加快了餐饮品牌的传播速度。许多年轻消费者热衷于将自己的就餐体验在社交媒体上与人分享,其中不乏一些名人。这也使一些餐饮品牌得以迅速爆红,甚至成为“网红”品牌。因此,利用社交媒体来迅速打开品牌知名度也是现在许多餐饮企业采取的重要市场营销策略。一旦餐厅在社交媒体上建立起知名度以后,又会吸引到更多的年轻人来打卡,形成良性循环。

然而,以上这些策略虽然能为餐饮品牌在较短的时间里带来一定的知名度,但却无法长期维系餐饮企业的品牌力。

在我们看来,打造一个餐饮品牌长期竞争力的最高境界是塑造品牌特有的个性、文化与内涵,并将其与顾客的生活态度与价值观产生连接,从而在精神层面与消费者产生共鸣,成为消费者生活的一部分,最终建立起巨大的消费者粘性与品牌护城河。星巴克就是其中非常成功的案例。

门店网络的扩张空间

餐饮企业想要扩大收入规模,最直接的途径就是通过店铺的扩张覆盖更多的市场,形成连锁经营。处于店铺高速扩张阶段的餐饮品牌,通常能够收获资本市场更大的青睐与更高的估值水平。这也是为什么大部分中国餐饮企业在上市前后几年间都会选择大幅的增加店铺数量。

然而,连锁餐饮企业通过开店来实现全国化扩张是有较高的门槛的。我们认为餐饮企业要想实现门店网络的区域性扩张并成为全国连锁餐饮品牌,至少需要符合以下几个条件:

(1)强大的品牌力与市场需求

餐饮企业在同一区域的门店加密要求餐饮品牌在特定区域具有较大的市场需求,而跨区域的扩张则要求餐饮品牌在不同的区域市场都具有较强的品牌知名度与影响力。无论是同一区域的门店加密还是跨区域的门店扩张,都是基于较强的品牌力与市场需求。

(2)口味具有高普适性

餐饮企业所处赛道对其扩张空间具有较大影响。通常来说,在全国各个区域都具有较高接受度的赛道(比如火锅和西式快餐)更加容易实现连锁化的扩张,而具有明显地域特色的菜肴则相对较难实现全国化的扩张。

(3) 较强的本地化能力

即使对于像火锅和西式快餐这样具有普适性的餐饮赛道,不同区域的消费者对它们的口味依然具有不同的偏好性,而对价格的承受能力更是不尽相同。对于想要跨区域扩张的餐饮企业,在产品与价格上要学会变通,在不影响品牌形象的情况下,尽可能去迎合本地消费者的消费习惯和需求。

(4)跨区域多门店的经营管理能力

跨区域连锁经营的餐饮企业需要借助数字化工具,对各个店铺的运营情况进行监督,从而保证每个店铺的产品与服务质量。另外,跨区域连锁餐饮也对供应链提出更高要求。

如果无法满足以上条件,盲目的店铺扩张往往伴随着服务质量、客户体验及平均单店客流的下降,最终导致盈利水平的恶化。

供应链整合和管理能力

原材料在餐饮企业的运营成本中占了非常大的比例,同时食材的新鲜度也对食物最终的口味起着至关重要的影响。也就是说,餐饮企业对供应链的管控能力不仅影响其产品质量与口碑,还影响着企业的盈利能力。

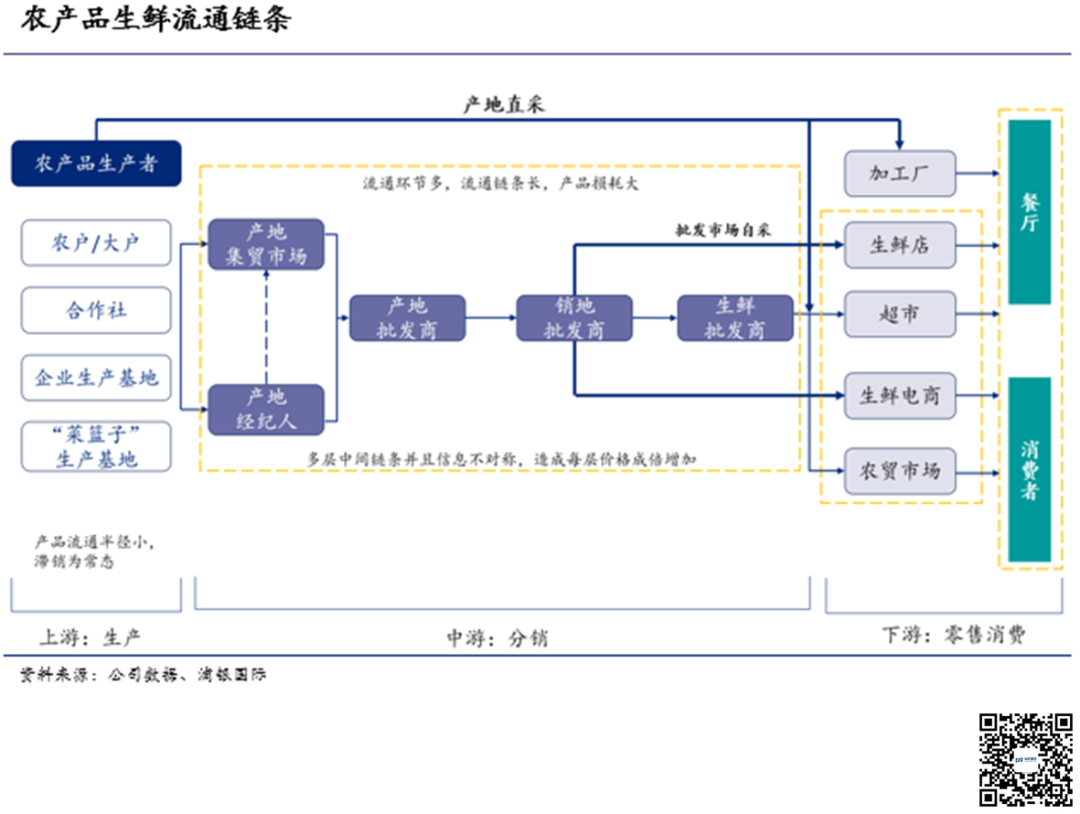

在中国,传统农产品与生鲜的流通要经过产地收购、中间运输、市场批发及终端零售等环节,整体流通链条比较长,导致加价率比较高,变相加大了终端消费者的采购价格。

近几年,随着物流水平的大幅提升,规模餐饮企业对原材料的采购链条实现了大幅缩短。我们总结,规模较大的餐饮企业主要会通过以下三种方式来提升供应链效率,从而降低采购成本:

(1)跳过批发环节,从上游养殖企业或农场进行直接采购(直采),从而大幅缩短采购的中间环节,大幅降低采购成本。不少连锁餐饮企业会集中从产地对原材料进行采购,凭借较大的采购量来加大对上游养殖企业与农场的议价能力。

(2)通过自建上游养殖基地、或对上游垂直供应链进行整合(收购上游农场、鱼塘等),尽可能加大对原材料的自给率,从而减小原材料价格波动对公司成本与毛利率的影响,同时保证了原材料的新鲜度。

九毛九就是其中很好的一个例子。九毛九通过与两家鲈鱼供应商成立合营公司,共同进行鲈鱼的养殖,九毛九鲈鱼的自给率在2022年中期已经达到40%,未来目标达到80%。

(3)从专业餐饮供应链企业进行采购。这些供应链企业通常具有自己的加工中心、仓储中心、中央厨房等设施。通过农场直采、严格的品控以及自有或第三方物流资源,向连锁餐饮企业提供高效的食材配送服务。

中国目前专业的餐饮供应链企业主要包括以下三种:

● 可提供各类原材料的综合性餐饮供应链企业(代表:蜀海);

● 依托互联网的B2B供应链电商(代表:美菜网);

● 聚焦某一细分领域或单一品类的垂直餐饮供应链企业(代表:锅圈食汇、信良记)。

终端门店运营效率

除了原材料以外,餐饮企业的另外两大运营成本分别是人工和租金,而这两者主要来自于餐饮终端门店。因此,终端门店的运营效率对餐饮企业的盈利水平有着至关重要的作用。

# 人工成本:

我们认为对餐饮公司来说,降低人工成本主要有两种措施:(a)菜品与服务的标准化,(b)通过科技手段来降低人工成本。

(a)菜品与服务的标准化

人工成本主要来自于餐厅的后厨以及前台服务人员。前者是菜品质量的保障,后者是服务质量的保障。我们认为,若要在不降低菜品与服务质量的基础上减少人工成本,最关键的因素是使菜品和服务标准化。

菜品与服务的标准化很大程度上取决于所处的餐饮赛道。相比传统中餐,快餐和火锅等赛道在标准化方面具有先天的优势。比如肯德基、麦当劳及星巴克等连锁快餐店,它们本身所提供的产品与服务都是高度标准化的,因此单店所需要的人工成本远小于全服务类的餐饮企业。

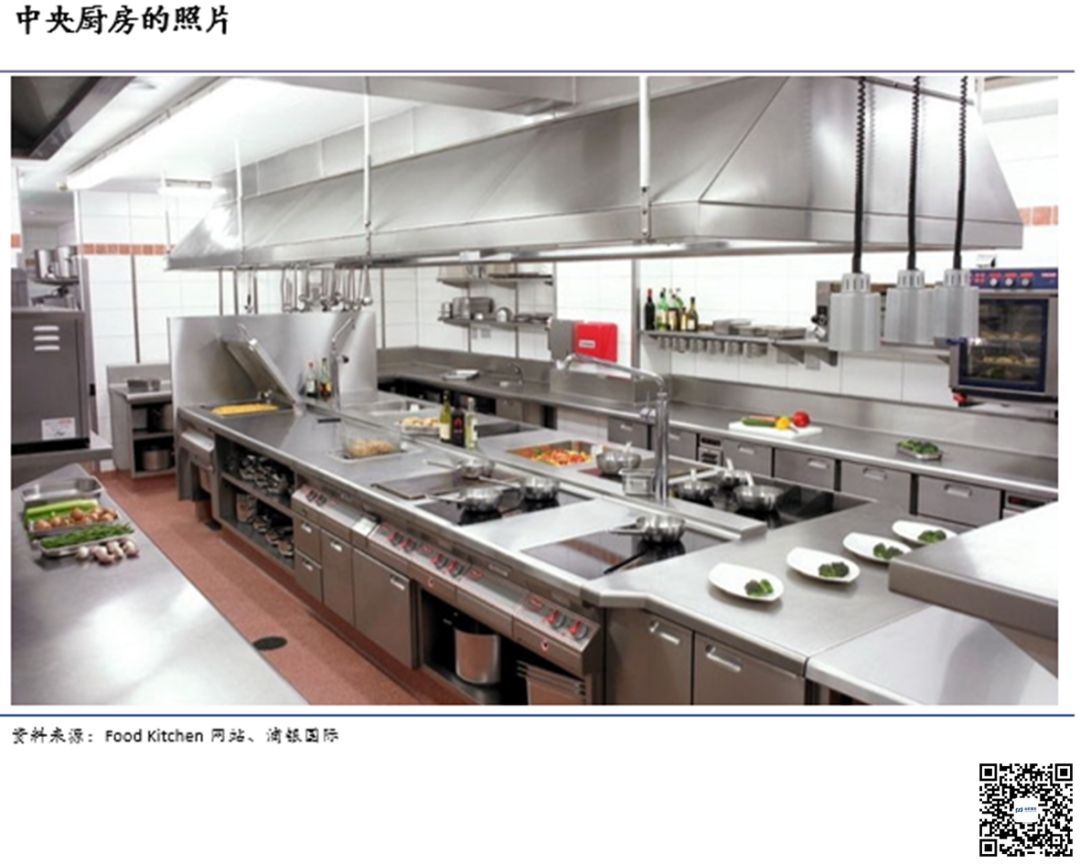

目前,餐饮企业实现菜品标准化比较常用的措施就是采用中央厨房模式。公司在中央厨房里按比例对菜品的食材与配料进行精准量化,然后将处理后的半成品配送往各个连锁店铺。而终端店铺只需对菜品稍微加工就能直接上桌。有不少餐饮企业(尤其是快餐或者是以大单品为主的餐饮模式)目前都已开始采取中央厨房模式来实现菜品标准化,从而大幅降低了店铺的后厨规模。

(b)通过科技手段来降低人工

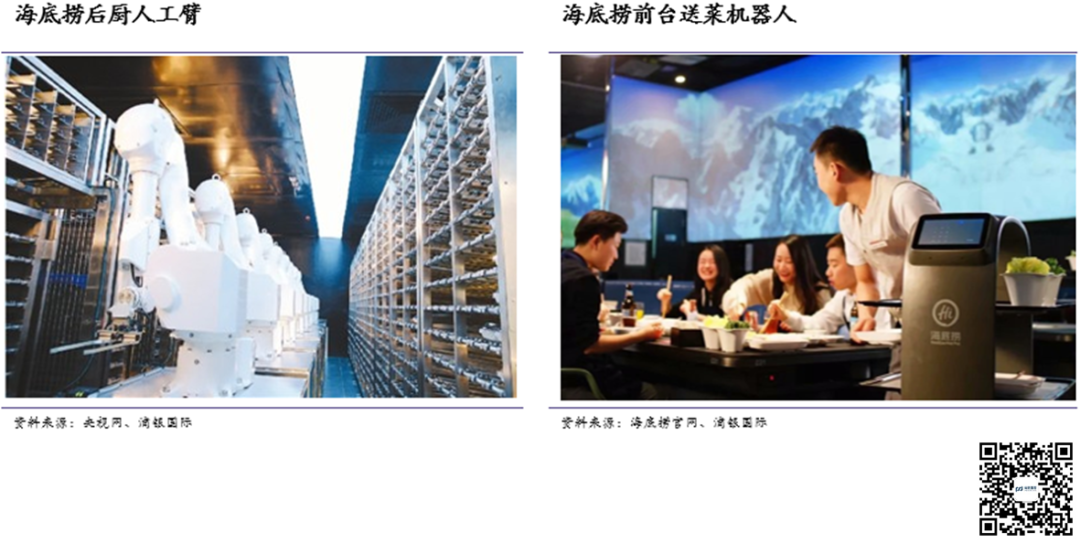

不少中国餐饮企业已经开始通过引入科技手段来赋能终端店铺的运营,从而提高店铺的运营效率。

举例来说,肯德基与麦当劳等快餐连锁已经开始使用自动点单及支付系统来取代人工下单与结账的过程,消费者也可以在海底捞使用平板电脑里安装的点单系统来自助完成下单。

一些餐饮企业甚至已经将机器人带入终端店铺来代替后厨以及前台的部分人工工作。海底捞就是其中典型的例子。

# 租金成本:

餐饮企业的租金成本在很大程度上取决于企业对房东的议价能力,而这又很大程度上取决于餐饮企业的品牌力。

品牌力强的餐饮企业具有较强的聚客能力,能够为所处的百货商场或购物中心带来客流。因此,出租方会有较强的意愿提供较低的租金来吸引品牌力强的餐饮企业入驻。

比较典型的例子就是海底捞。凭借其较强的品牌力与引流能力,海底捞2022年的租金占收入的比例只有4.2%,远低于行业其他对手。

消费渠道与消费场景的延伸

在餐饮企业间竞争愈演愈烈的当下,餐饮企业不仅仅要发挥供应链优势,纵向拓展产业结构,同时也需要横向延伸产品服务种类,开发消费场景,为公司运营创造新动力。目前餐饮企业的延伸品类主要以外卖和开发自有零售品牌为主。

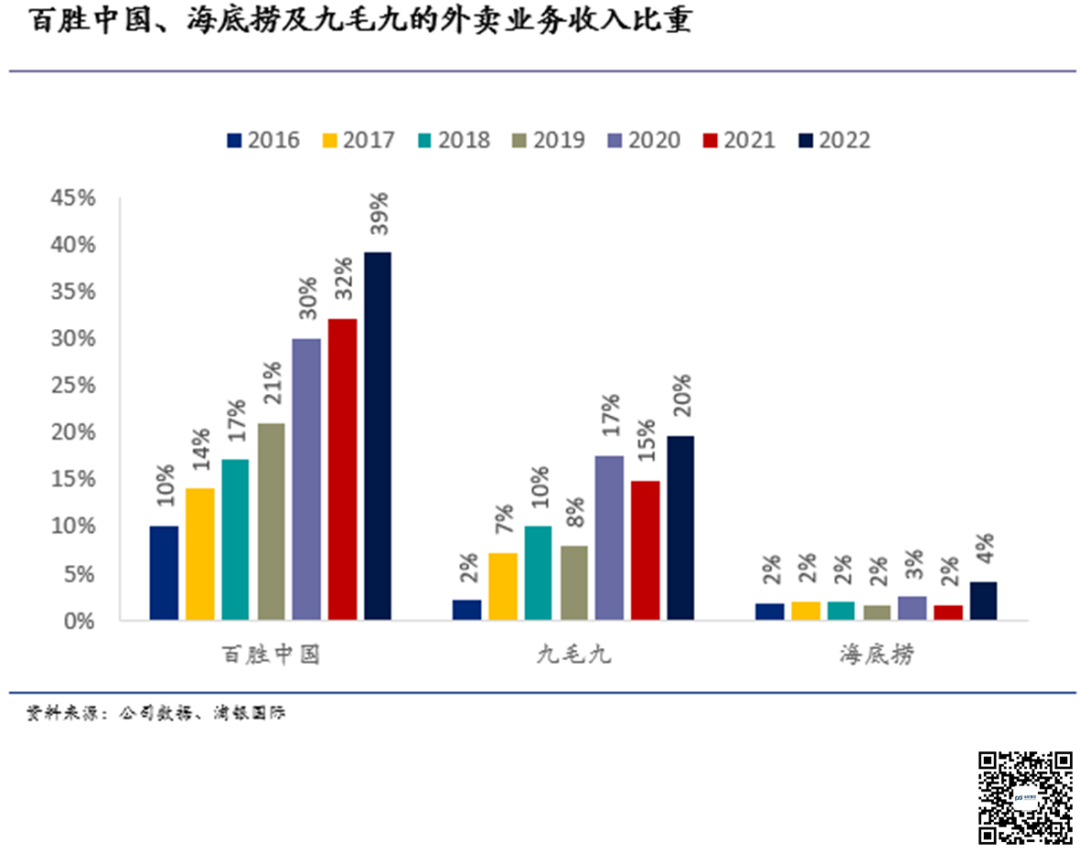

百胜中国早在2001年就已开始布局旗下主要品牌的外卖业务,并在2010年设立肯德基自有外卖平台,提升外卖能力、产品品质和外卖服务质量。截至2021年末,肯德基及必胜客在中国的10,523家门店中超过8,900家门店提供外卖服务,占比约85%。

随着2020年疫情暴发,门店客流急速下降,外卖对餐饮企业收入的补充更为显著。以海底捞为例,疫情期间,海底捞针对客群特性,推出适应各类居家人群的外卖套餐,如针对一人食的“青年套餐”,获得了年轻消费者的青睐,带动海底捞在这艰难的时期,弥补堂食业务锐减带来的巨大冲击。

各餐饮企业的外卖业务比重也在疫情期间取得较大的增长,尤其是在疫情较为严重的2020年,百胜中国、海底捞和九毛九的外卖业务占比分别提升9%、0.8%、及9.5%,均大幅高于往年的增长。

在疫情防控措施较为严格时期,火锅和其他餐饮企业发现消费者对生鲜、蔬菜等未经加工的菜品需求的急迫性,也纷纷推出除火锅外卖之外的,生鲜类产品外卖。在为消费者提供便利之外,也为餐饮企业在此期间减少库存、缩小亏损,弥补不能堂食时间里盈利下降的负面影响。

疫情更是改变了消费者的消费习惯,消费者在家下厨习惯和在家聚餐的需求与日俱增。为了满足消费者需求,众多餐饮企业逐渐覆盖全场景的消费产品,如预制菜、软饮料等零售产品,利用品牌热度,打通线上线下渠道,拓宽销售场景。

估值

* 具体估值,详见我们的首次覆盖报告。

风险提示

1. 餐饮行业竞争加剧;

2. 居民消费力进一步衰退;

3. 新进玩家对现有玩家造成较高威胁;

4. 外出就餐的场景被替代;

5. 地缘政治恶化带来的风险。

以上内容节选自浦银国际证券于2023年8月1日发布的研究报告《中国餐饮行业:如何在最内卷的消费赛道挑选胜者?》,欲览报告详情,请点击下方阅读原文。

林闻嘉(消费分析师)

richard_lin@spdbi.com

(852) 2808 6433

桑若楠,CFA(消费助理分析师)

serena_sang@spdbi.com

(852) 2808 6439

1

END

1

联系我们

电话:+852 2809 0300

传真:+852 2793 2272

地址:香港轩尼诗道1号浦发银行大厦33楼

网址:www.spdbi.com

免责声明

重要声明

新世界,心未来

长按二维码订阅

浦银国际研究

点击阅读更多研究内容