柴油味、金属切削液和机油混合的气息,曾是我生命的底色。我是林国栋,五十岁,一家国有改制农机厂的最后一任负责人。工厂最辉煌时,这里的冲压声能盖过整条街的市井喧哗,我们生产的播种机曾遍布半个中国的农田。

崩塌,是从“生锈”开始的。

先是订单像退潮一样消失,国内外大品牌的标准化产品,以我们无法想象的低成本和花哨功能,淹没了市场。一年前还催货的经销商,电话再也打不通。车间从三班倒,变成一班,最后只留几个老师傅做“设备保养”——其实是在擦拭一台台再也不会启动的机器。

真正的凌迟是寂静。三百亩的厂区,能听见麻雀在桁车轨道上拉屎的声音。我最怕每月10号发工资的日子,财务总监老李会把一张薄薄的A4纸推到我面前,上面是计算到小数点后两位的、刚好够发基本工资的银行贷款额度。他不用说话,镜片后的眼神已经说明一切:林总,下个月呢?

家,成了延续的战场。

儿子高考填志愿,妻子和岳母坚决不许他报任何机械相关专业。“学这个干嘛?像你爸一样守着个铁棺材等死?”饭桌上的话,比车间的冷铁还冰。我父亲,厂里的老钳工,老年痴呆后忘了很多事,却总在晴天拄着拐棍走到厂门口,喃喃自语:“今天活儿紧,得早点去。”然后迷茫地看着紧闭的生锈铁门。我把他接回来,他看着我,突然清晰地问:“国栋,厂子是不是没了?”我点点头,他混浊的眼睛里,光彻底熄灭了。

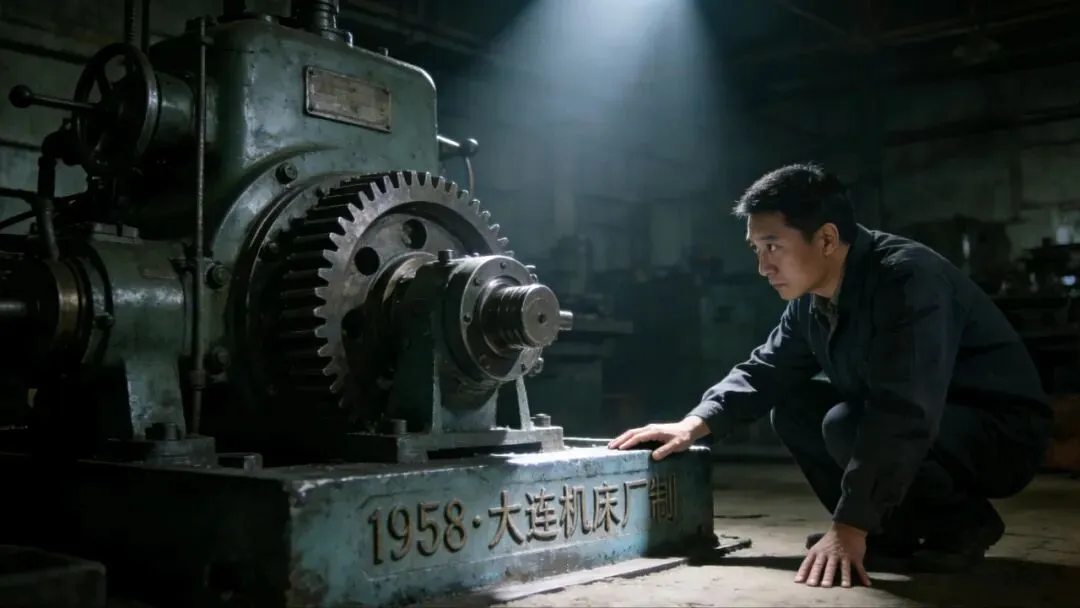

上个月,法院的封条终于还是贴上了大门。我的任务,是配合资产清算公司,拆掉所有设备当废铁卖。第一项,就是建厂时就有的那条齿轮生产线。巨大的龙门刨床、插齿机、滚齿机,像沉默的钢铁巨兽。老师傅们自发来了,最后一次给它们加机油,擦拭铭牌,动作轻柔得像在告别老战友。切割枪点燃时,火花刺眼,老师傅刘把头扭到一边,肩膀微微颤抖。那一刻我明白,我们拆掉的不是机器,是一代人甚至几代人的时间、信仰和骄傲。

就在第一批废铁即将装车的前夜,我接到了一个意外的电话。来电者是省工业博物馆的馆长,一位声音温和的老先生。他在进行“三线建设”工业遗产普查时,偶然看到了我们厂报废清单的照片。他急切地问:“林厂长,那条1958年的苏式滚齿机,还在吗?还有那个天车……我们博物馆的‘当代工业史’展厅,一直在寻找一套完整的、有故事的、来自普通国改厂的生产线实物,来记录这段完整的历史周期。它不是废铁,它是历史的骨骼。”

我举着手机,站在空旷的、即将被黑暗吞噬的车间中央,喉咙发紧,一句话也说不出来。只有冰凉的泪水,毫无征兆地滚过我被岁月和焦虑刻满沟壑的脸颊。

切割枪的火花,是为了毁灭。但博物馆的灯光,是为了铭记。

我们曾以为自己生产的是农机,后来才知道,我们其实是在生产“过时”。而直到这个夜晚我才恍惚明白,或许我们真正铸造的,是一段鲜活的历史。当它作为“废铁”的价值被榨干后,一种更沉静、更永恒的价值,却悄然在时光的另一头浮现。

生产线不会在田野里播种了,但它将在玻璃后、在柔和的射灯下,向后来的无数双眼睛,播种关于一个时代、一群人、一种精神为何兴起又为何沉寂的思考。我的工厂死了,但它的骨骼,将成为理解这个国家工业血脉的一个永恒注脚。

我蹲下来,抚摸着滚齿机冰冷底座上,“1958·大连机床厂制”那几个模糊的铸字。明天,我会告诉馆长:“它还在。它的故事,我也还在。”