面对食品安全问题,防范食品安全风险,企业必须加强内部管控。从原料采购、生产工艺、产品、检验、销售等各环节严格把关,保证产品达到安全、优质、健康、美味。

如何判别伪劣食品?

《伪劣食品防范“七字法”》,以通俗易懂易记的方式引导消费者强化食品安全自我防范。防范“七字法”:即防“艳、白、反、长、散、低、小”。

一防“艳”。对颜色过分艳丽的食品要提防,如目前上市的草莓象蜡果一样又大又红又亮、咸菜梗亮黄诱人、瓶装的蕨菜鲜绿不褪色等,要留个心眼,是不是在添加色素上有问题?

二防“白”。凡是食品呈不正常不自然的白色,十有八九会有漂白剂、增白剂、面粉处理剂等化学品的危害。

三防“长”。尽量少吃保质期过长的食品,3℃贮藏的包装熟肉禽类产品采用巴氏杀菌的,保质期一般为7—30天。

四防“反”。就是防反自然生长的食物,如果食用过多可能对身体产生影响。

五防“小”。要提防小作坊式加工企业的产品,这类企业的食品平均抽样合格率最低,触目惊心的食品安全事件往往在这些企业出现。

六防“低”。“低”是指在价格上明显低于一般价格水平的食品,价格太低的食品大多有“猫腻”。

七防“散”。散就是散装食品,有些集贸市场销售的散装豆制品、散装熟食、酱菜等可能来自地下加工厂。

食源性疾病:指由摄食进入人体内的各种致病因子引起的、通常具有感染性质或中毒性质的一类疾病。它包括食物中毒、经食物中感染的`肠道传染病、食源性寄生虫病以及食物中有毒、有害污染物所引起的中毒性疾病。引起食源性疾病的主要危害包括生物性危害、化学性危害、物理性危害。

《食品安全法》第四十四条规定,食品生产经营企业的主要负责人应当落实企业食品安全管理制度,对本企业的食品安全工作全面负责。因此,企业主要负责人属于当然的食品安全管理人员。

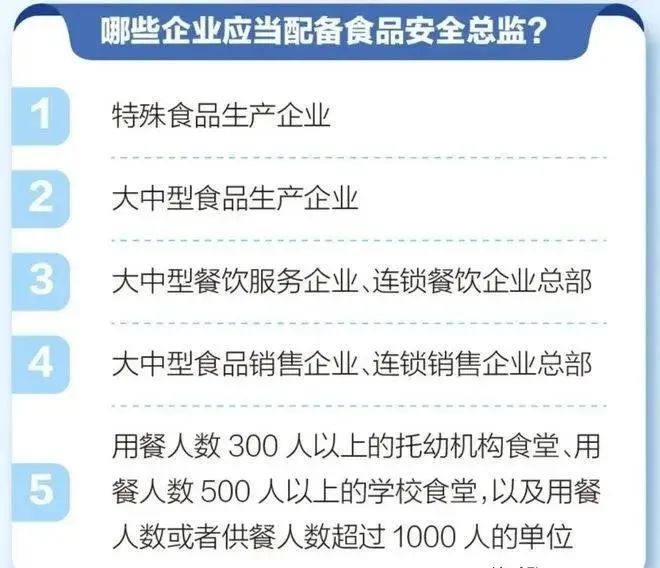

因此,婴幼儿食品(奶粉)、保健食品、特殊医学用途配方食品等生产企业不分大小一律要设置食品安全总监岗位。

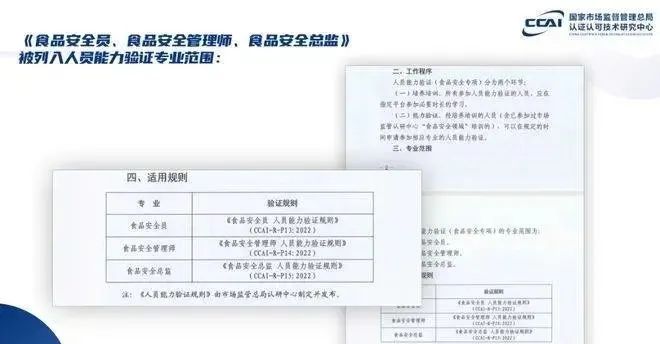

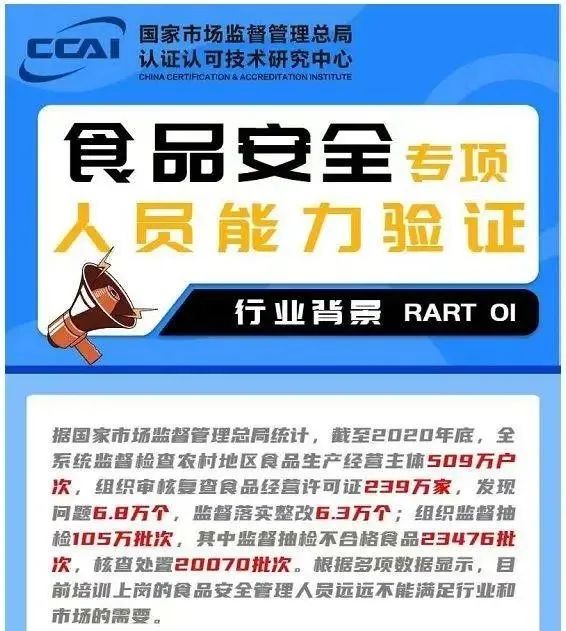

为扎实建立食品安全领域人才培养机制,促进食品行业健康发展,国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心(以下简称“市场监管总局认研中心”)依据自身职能属性,在相关政策引导下开展了包含食品安全员、食品安全管理师和食品安全总监在内的专项人员培养培训及能力验证工作。

1.生物性危害

食源性细菌病原体最常见,在夏秋季节多发,引起中毒的食品常常是动物性食品。

沙门氏菌病

(1)病原与中毒食品:包括仅感染人的伤寒、副伤寒沙门氏菌和引起人食物中毒的鼠伤寒沙门氏菌、肠炎沙门氏菌、猪霍乱沙门氏菌等。多发生在夏季,传播可通过水和食物,中毒食品主要是肉类食品,常由于食物存放不当,食用前未烧熟煮透所致。

(2)临床表现:肠热型(伤寒、副伤寒):开始出现发热不适、全身疼痛,此后患者出现持续高热、相对缓脉、肝脾肿大,外周白细胞下降、皮肤出现玫瑰疹。严重肠局坏死和溃疡,有出血、穿孔等并发症。

急性胃肠炎型(食物中毒):潜伏期12-24小时,突然恶心,呕吐,腹痛,腹泻,发热,重者有寒战,惊厥,抽搐与昏迷,病程3-7天,预后良好。

其他类型:类霍乱型,类伤寒型,类感冒型,败血症型。其他还有葡萄球菌肠毒素食物中毒、副溶血性弧菌属食物中毒、蜡样芽孢杆菌属食物中毒等等。志贺菌感染(痢疾)由于进食被志贺菌污染的食物和水而引起,常常由于不卫生的加工人员接触食品所致。表现为恶心、呕吐、腹泻(有里急后重、粘液血便)、发热、发汗、腹部疼痛和肌肉酸痛。

霍乱:由于进食被霍乱弧菌污染的食物和饮水而引起,常见引起传播是由于海产品或海产品未煮熟、生食蔬菜、吃水果不去皮,以及制作食品过程或存放时被污染所致。

防治:以预防为主,做好管水、管粪、管食品、灭苍蝇的综合防治措施。

细菌性食源性疾病的预防原则:一是防止病原菌污染及毒素产生;二是防止病原体繁殖及毒素的形成; 三是杀灭细菌及破坏毒素。

预防食物中毒的具体措施

1、 微生物性食物中毒的预防

a、 选择安全加工的食品

b、 彻底烹调食物

c、 食物做好后立即食用

d、 精心保存食品

e、 熟食品食用前再加热

f、 避免生疏食品交叉污染

g、 反复洗手

h、 保持厨房表面的清洁

i、 避免虫、鼠和其他动物接触食品

j、 使用安全的水

2、 化学性食物中毒的预防

a、严格农药的保管和使用

b、严格控制农药食用量,选用高效、低毒、低残留的品种,减少对人畜及周围环境的污染

c、施用农药后一定要在安全间隔期满后,方能收获农作物供应市场,尤其是蔬菜和瓜果

d、禁止用加工粮食的磨、碾子磨压农药制剂,粮仓灭虫时严禁药剂与粮食接触

e、凡是有毒化学品,一定要在包装上标明“有毒”等明显的标志,经农药处理的粮食种子

应有专仓专人保管,严防误食中毒

国家市场监督管理总局认证认可研究中心

食品安全总监人员能力验证项目报名咨询

请加微信联系(备注:食品安全总监)