?今日论文分享:《国际传播中的“文化间性”:围绕“数智华流”的探究》

?作者:史安斌、朱泓宇

-

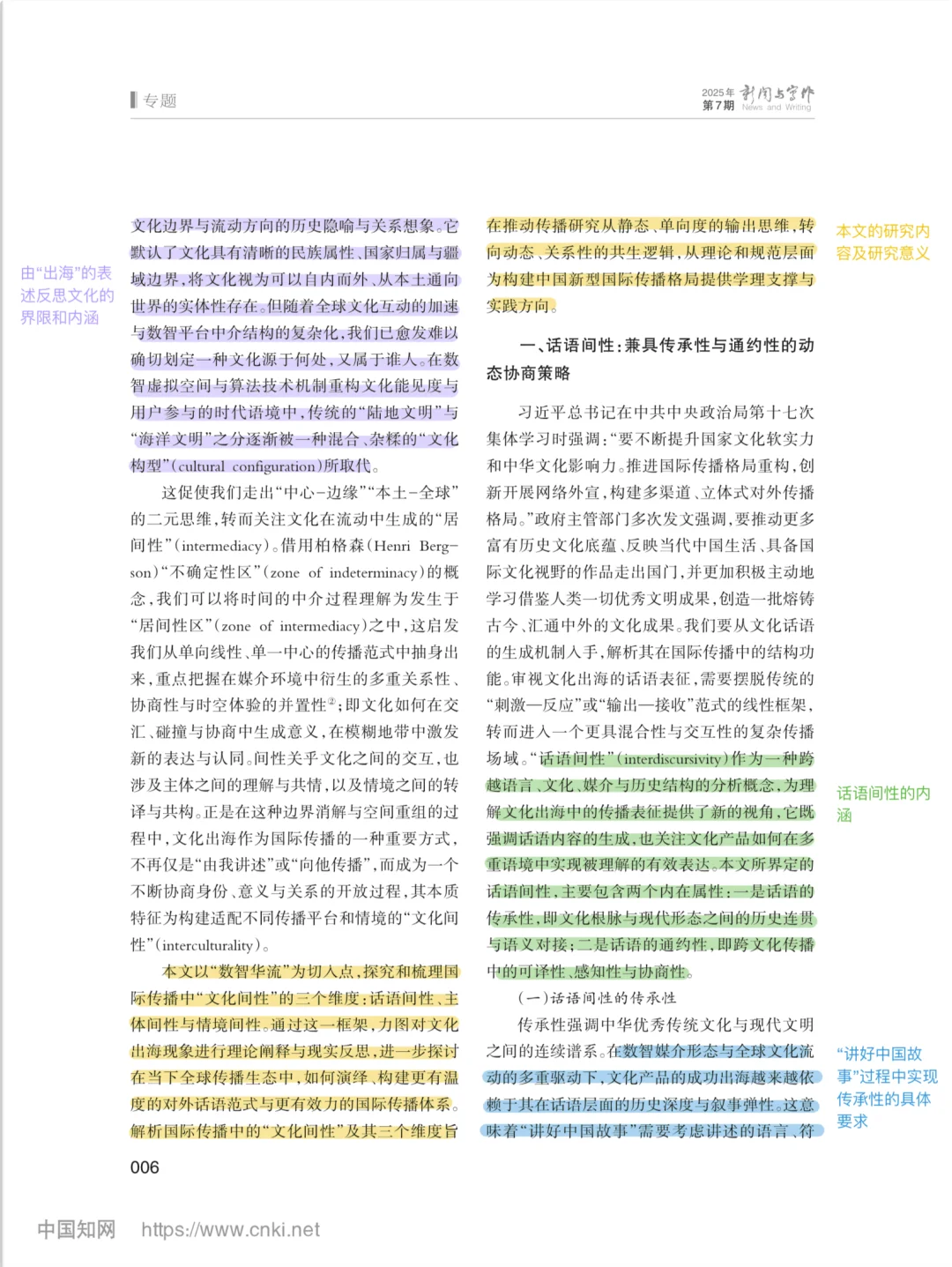

? 国际传播中的“文化间性”答题框架(⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

一、话语间性:兼具传承性与通约性的动态协商策略

二、主体间性:人际与社群转向的国际传播新需求

三、情境间性:构筑国际传播的纵深空间与多维体系

-

?论文主要观点(⭐️⭐️⭐️⭐️)

【数智华流】

以短视频、网游、网剧、网文、智能对话系统,以及跨语言翻译引擎为载体的“数智华流”(Chinese digital/AI flows)正在成为中华文化全球传播的新动能和新形态。这一趋势并非传统意义上“文化产品走出去”的线性延伸,而是体现出文化、技术与平台逻辑深度嵌合后的复合流动,是在国家愿景、技术中介、商业突围和全球用户互动中不断协商与演化的结果。它重塑了文化内容的生产、分发与消费机制,也催生出时空、跨语境、跨主体的交流形态,成为当代 全球传播结构中的关键变量。

-

?答题语料积累+案例(⭐️⭐️⭐️)

✍? 文化出海不能仅仅依赖于“我说你听”的输出模式,而应转向“共意共情”的互动模式,使传播成为主体间互动的实践场域。主体间性的交往结构提供了一种以“互惠性理解”为目标的传播范式,即不再是为了劝服、影响甚至改造,而为了建立文化共识与增进相互理解,这就为国际传播建构共感与共识提供了新的路径。

✍? 数智技术可以高效生成内容,但难以代替人际信任;国际传播想象力的突破口,恰恰来自对人的重视与人际关系的重塑。沿着主体间性的概念理路,文化作为活态的交往过程,并非静态的实体;不是国族的标签,而构成了人的生活样式。“数智华流”的真正传播潜力,正在于其为构建一种多元、互动、共情、流动的文化交往共同体提供了契机。

✍? 真正具有效力的传播体系应是技术驱动、文化内核与关系建设的有机整合。从传统外宣工作的统筹协调到网络外宣形式的持续创新,我们所追求的,应是情境之间的有效联动,人与人之间的深度链接,以及文化之间的互信建构。唯有以情境间性为支点、以文化活性为核心、以关系网络为通道,才能构建起具有纵深空间、多维结构和持续生命力的中国国际传播创新体系。

#秃头研究所新传考研

#带你一起读论文

?作者:史安斌、朱泓宇

-

? 国际传播中的“文化间性”答题框架(⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

一、话语间性:兼具传承性与通约性的动态协商策略

二、主体间性:人际与社群转向的国际传播新需求

三、情境间性:构筑国际传播的纵深空间与多维体系

-

?论文主要观点(⭐️⭐️⭐️⭐️)

【数智华流】

以短视频、网游、网剧、网文、智能对话系统,以及跨语言翻译引擎为载体的“数智华流”(Chinese digital/AI flows)正在成为中华文化全球传播的新动能和新形态。这一趋势并非传统意义上“文化产品走出去”的线性延伸,而是体现出文化、技术与平台逻辑深度嵌合后的复合流动,是在国家愿景、技术中介、商业突围和全球用户互动中不断协商与演化的结果。它重塑了文化内容的生产、分发与消费机制,也催生出时空、跨语境、跨主体的交流形态,成为当代 全球传播结构中的关键变量。

-

?答题语料积累+案例(⭐️⭐️⭐️)

✍? 文化出海不能仅仅依赖于“我说你听”的输出模式,而应转向“共意共情”的互动模式,使传播成为主体间互动的实践场域。主体间性的交往结构提供了一种以“互惠性理解”为目标的传播范式,即不再是为了劝服、影响甚至改造,而为了建立文化共识与增进相互理解,这就为国际传播建构共感与共识提供了新的路径。

✍? 数智技术可以高效生成内容,但难以代替人际信任;国际传播想象力的突破口,恰恰来自对人的重视与人际关系的重塑。沿着主体间性的概念理路,文化作为活态的交往过程,并非静态的实体;不是国族的标签,而构成了人的生活样式。“数智华流”的真正传播潜力,正在于其为构建一种多元、互动、共情、流动的文化交往共同体提供了契机。

✍? 真正具有效力的传播体系应是技术驱动、文化内核与关系建设的有机整合。从传统外宣工作的统筹协调到网络外宣形式的持续创新,我们所追求的,应是情境之间的有效联动,人与人之间的深度链接,以及文化之间的互信建构。唯有以情境间性为支点、以文化活性为核心、以关系网络为通道,才能构建起具有纵深空间、多维结构和持续生命力的中国国际传播创新体系。

#秃头研究所新传考研

#带你一起读论文