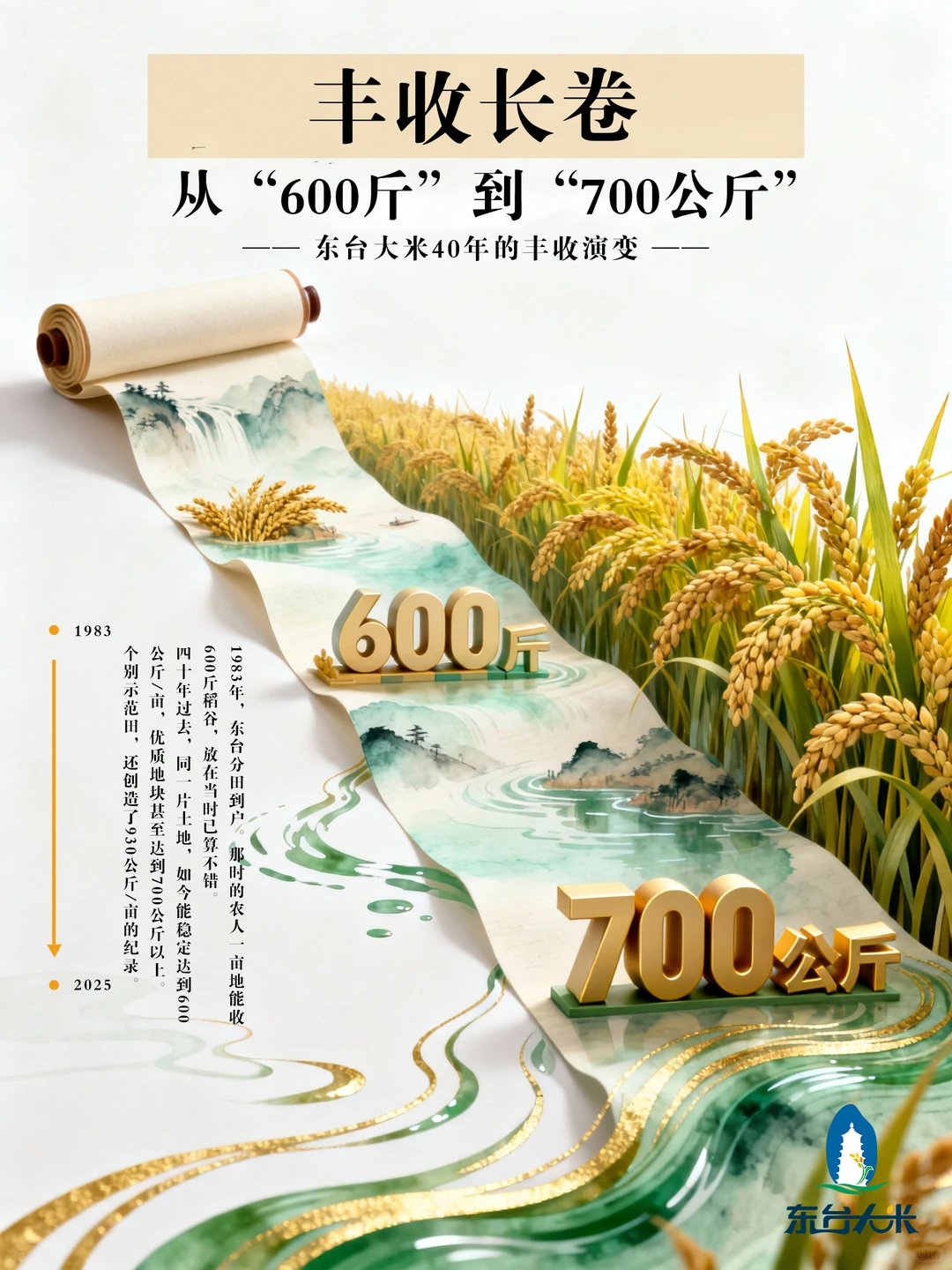

1983年,东台分田到户。那时的农人一亩地能收600斤稻谷,放在当时已算不错。

四十年过去,同一片土地,如今能稳定达到600公斤/亩,优质地块甚至达到700公斤以上。

个别示范田,还创造了930公斤/亩的纪录。

数字翻了将近一倍,背后是一场关于“品种、气候与耕地结构”的长期革新。

品种革命:宁香粳9号的崛起

如今东台的主栽品种叫宁香粳9号。

它的审定标准产量是800公斤/亩,在良好管理下甚至能突破900公斤。

这种稻谷最大的特点是:

抗性强,结实率高;

适应温度广,能生长到11月下旬;

稻粒饱满,米香淡雅。

东台农人说:“这品种只怕凉快,一旦温度稳定,就能一天天往上涨。”

今年,他们的地块甚至“每天每亩能增产20斤”。

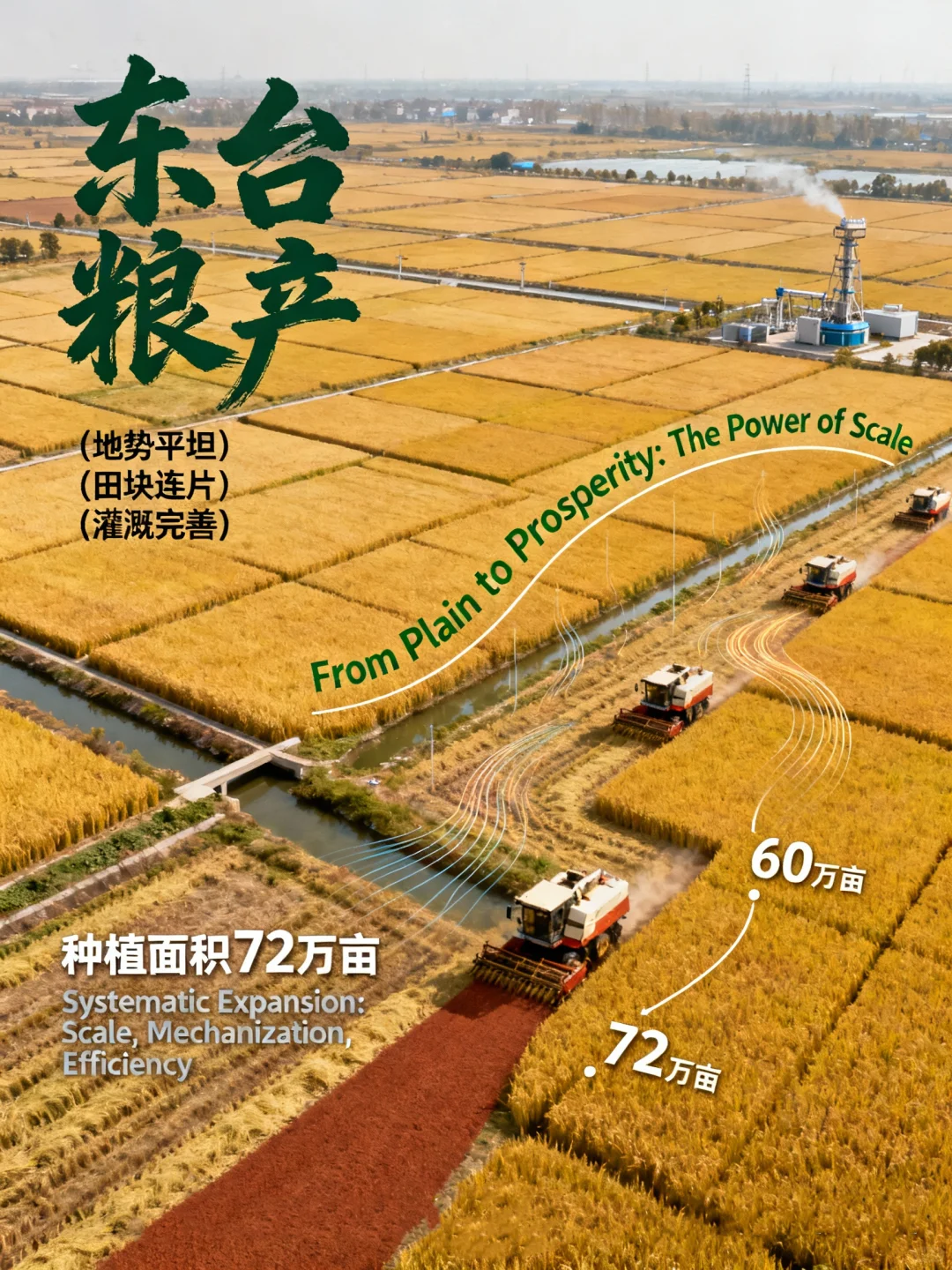

耕地结构优化:从60万亩到72万亩

东台不是随机丰收,它是“系统扩容”。

十年前,全市水稻种植面积约60万亩,如今已扩展到72万亩。

这不仅是种得多,更是种得好。

东台地势平坦、土层深厚、灌溉系统完善。

在江苏,东台是面积最大的县之一,也是典型的粮食产量大县。

得天独厚的平原条件,让农业机械化率高、田块连片,粮食种植更具规模化优势。

气候与地理:丰收的地理学逻辑

农业受气候影响极大,但影响往往是局部的。

老板举例说:“河南今年受灾,产量下滑;可我们这儿气候稳定,产量反而上升。”

全国粮食数据之所以稳步增长,正是因为这种“区域互补”。

“今年这儿好,明年那儿好,后年又轮到别的地方。”

这是农业的平衡机制,也是中国粮食安全的底气。

科技进步与经验叠加

从人工插秧到机械化育秧,从经验判断到数据监测,东台农人的工作方式也在悄然改变。

他们懂得看温度、看湿度、看品种特性——“科学种田”已经成为共识。

如今的高产,既来自土地,也来自知识。

他们不再只是“种地的人”,而是掌握了农业规律的“土地管理者”。

从600斤到700公斤,不只是数字的增长,而是一个地区农业现代化的缩影。

背后是耕地保护红线的坚守,是种植结构的优化,是科学选种的智慧。

老板笑着说:

“东台能丰收,不只是天帮忙,我们自己也在变聪明。”

这句话或许能概括整个东台农业的精神——土地依旧那片,方法却早已不同。

从斤到公斤,是土地与人的共同成长。东台的米香,藏着四十年的科学积淀。

四十年过去,同一片土地,如今能稳定达到600公斤/亩,优质地块甚至达到700公斤以上。

个别示范田,还创造了930公斤/亩的纪录。

数字翻了将近一倍,背后是一场关于“品种、气候与耕地结构”的长期革新。

品种革命:宁香粳9号的崛起

如今东台的主栽品种叫宁香粳9号。

它的审定标准产量是800公斤/亩,在良好管理下甚至能突破900公斤。

这种稻谷最大的特点是:

抗性强,结实率高;

适应温度广,能生长到11月下旬;

稻粒饱满,米香淡雅。

东台农人说:“这品种只怕凉快,一旦温度稳定,就能一天天往上涨。”

今年,他们的地块甚至“每天每亩能增产20斤”。

耕地结构优化:从60万亩到72万亩

东台不是随机丰收,它是“系统扩容”。

十年前,全市水稻种植面积约60万亩,如今已扩展到72万亩。

这不仅是种得多,更是种得好。

东台地势平坦、土层深厚、灌溉系统完善。

在江苏,东台是面积最大的县之一,也是典型的粮食产量大县。

得天独厚的平原条件,让农业机械化率高、田块连片,粮食种植更具规模化优势。

气候与地理:丰收的地理学逻辑

农业受气候影响极大,但影响往往是局部的。

老板举例说:“河南今年受灾,产量下滑;可我们这儿气候稳定,产量反而上升。”

全国粮食数据之所以稳步增长,正是因为这种“区域互补”。

“今年这儿好,明年那儿好,后年又轮到别的地方。”

这是农业的平衡机制,也是中国粮食安全的底气。

科技进步与经验叠加

从人工插秧到机械化育秧,从经验判断到数据监测,东台农人的工作方式也在悄然改变。

他们懂得看温度、看湿度、看品种特性——“科学种田”已经成为共识。

如今的高产,既来自土地,也来自知识。

他们不再只是“种地的人”,而是掌握了农业规律的“土地管理者”。

从600斤到700公斤,不只是数字的增长,而是一个地区农业现代化的缩影。

背后是耕地保护红线的坚守,是种植结构的优化,是科学选种的智慧。

老板笑着说:

“东台能丰收,不只是天帮忙,我们自己也在变聪明。”

这句话或许能概括整个东台农业的精神——土地依旧那片,方法却早已不同。

从斤到公斤,是土地与人的共同成长。东台的米香,藏着四十年的科学积淀。