?导语

虚拟现实(Virtual Reality, VR)早已从概念走向应用,但学术界究竟如何理解这一媒介?

由 David M. Markowitz(密歇根州立大学) 与 Jeremy N. Bailenson(斯坦福大学虚拟人实验室创始人) 发表在 Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking(2025)的最新论文,利用自然语言处理与大语言模型,对 1992—2024 年间 21,195 篇实验研究进行了系统性分析,揭示了 VR 研究三十年的发展脉络、主题演变与学科趋势。

这篇综述堪称“虚拟现实研究的地图集”,不仅总结了学界的轨迹,也为未来研究提供了重要启示。

? 三个要点解读

1️⃣ VR研究的爆发式增长:过去六年产出超过三十年总量的一半

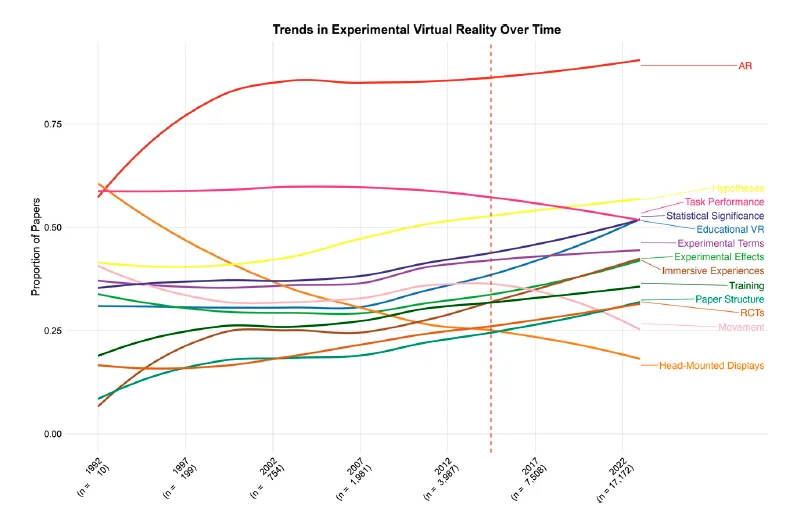

论文指出,自 2014 年 Google Cardboard 与 Oculus Rift 发布后,VR研究显著提速。其中,“教育VR”“沉浸体验”“增强现实”等主题成为最活跃的研究领域。

? 说明学术研究的节奏与产业技术的演进高度同步。

2️⃣ 十三大研究主题:从技术到体验的转向

作者通过语义分析提炼出 13 个核心主题,包括:

教育VR、头戴显示设备(HMDs)、沉浸体验、任务表现、训练、AR等。最具增长趋势的是“沉浸体验”,代表研究正从硬件导向转向用户心理与媒介体验机制的探讨。

? 这标志着VR研究正进入“以人本体验为中心”的阶段。

3️⃣ 跨学科合作的价值:团队多元性与研究影响正相关

论文发现,跨学科团队(如心理学+工程+医学)的论文获得更多引用。

教育与沉浸体验主题多为单学科研究,而临床或随机对照实验(RCT)常由多学科团队完成。

? 提示未来VR研究应进一步加强技术、心理与社会科学的融合。

? 结语

这篇文章不仅是对过去三十年的总结,也为VR研究未来十年的方向提供了线索。在AI与VR融合的时代,学术界的任务将不再是定义“什么是虚拟现实”,而是探讨——虚拟现实如何改变我们理解“现实”本身。

#科技前沿与未来 #虚拟现实技术 #虚拟与现实 #增强现实技术

虚拟现实(Virtual Reality, VR)早已从概念走向应用,但学术界究竟如何理解这一媒介?

由 David M. Markowitz(密歇根州立大学) 与 Jeremy N. Bailenson(斯坦福大学虚拟人实验室创始人) 发表在 Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking(2025)的最新论文,利用自然语言处理与大语言模型,对 1992—2024 年间 21,195 篇实验研究进行了系统性分析,揭示了 VR 研究三十年的发展脉络、主题演变与学科趋势。

这篇综述堪称“虚拟现实研究的地图集”,不仅总结了学界的轨迹,也为未来研究提供了重要启示。

? 三个要点解读

1️⃣ VR研究的爆发式增长:过去六年产出超过三十年总量的一半

论文指出,自 2014 年 Google Cardboard 与 Oculus Rift 发布后,VR研究显著提速。其中,“教育VR”“沉浸体验”“增强现实”等主题成为最活跃的研究领域。

? 说明学术研究的节奏与产业技术的演进高度同步。

2️⃣ 十三大研究主题:从技术到体验的转向

作者通过语义分析提炼出 13 个核心主题,包括:

教育VR、头戴显示设备(HMDs)、沉浸体验、任务表现、训练、AR等。最具增长趋势的是“沉浸体验”,代表研究正从硬件导向转向用户心理与媒介体验机制的探讨。

? 这标志着VR研究正进入“以人本体验为中心”的阶段。

3️⃣ 跨学科合作的价值:团队多元性与研究影响正相关

论文发现,跨学科团队(如心理学+工程+医学)的论文获得更多引用。

教育与沉浸体验主题多为单学科研究,而临床或随机对照实验(RCT)常由多学科团队完成。

? 提示未来VR研究应进一步加强技术、心理与社会科学的融合。

? 结语

这篇文章不仅是对过去三十年的总结,也为VR研究未来十年的方向提供了线索。在AI与VR融合的时代,学术界的任务将不再是定义“什么是虚拟现实”,而是探讨——虚拟现实如何改变我们理解“现实”本身。

#科技前沿与未来 #虚拟现实技术 #虚拟与现实 #增强现实技术