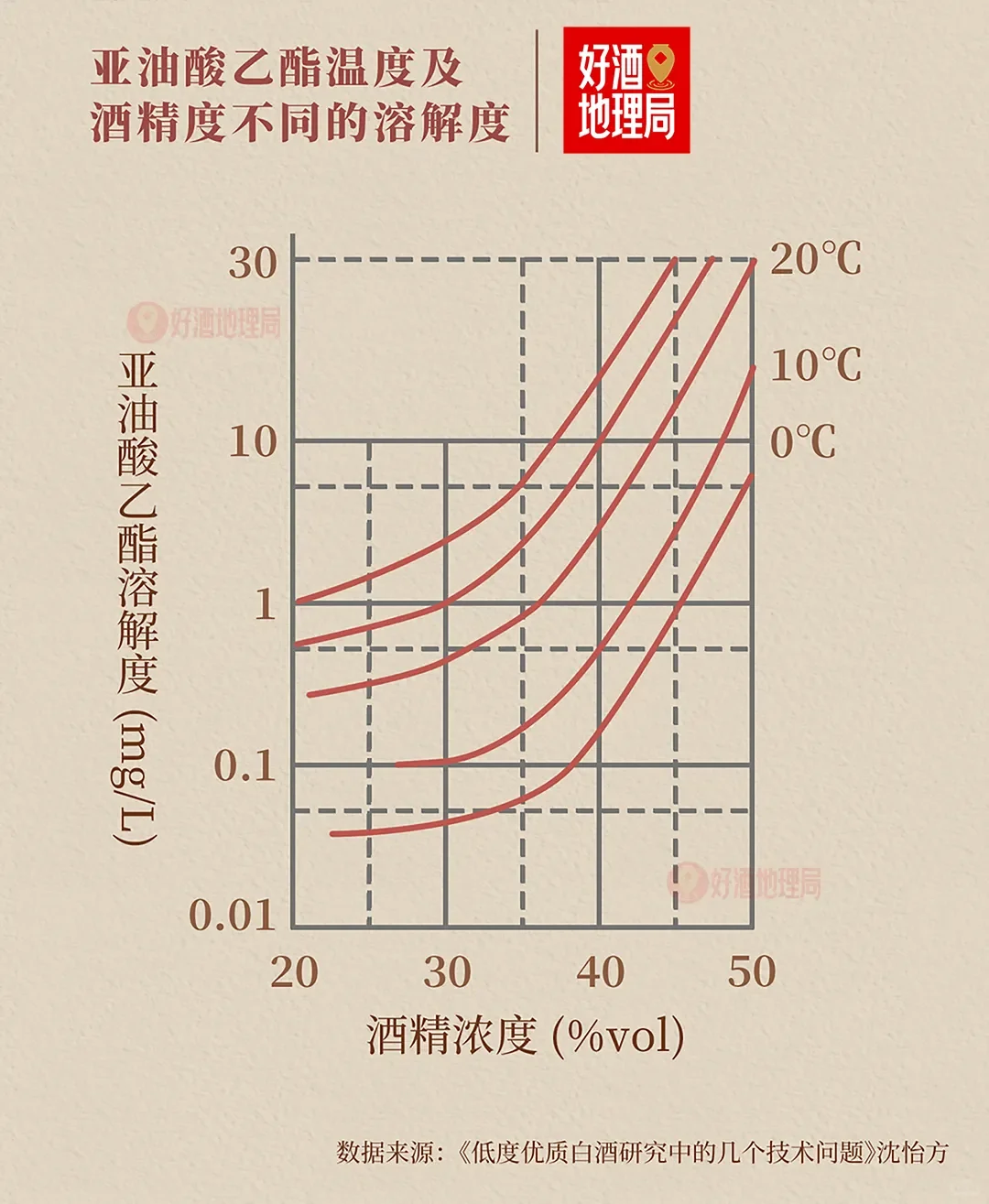

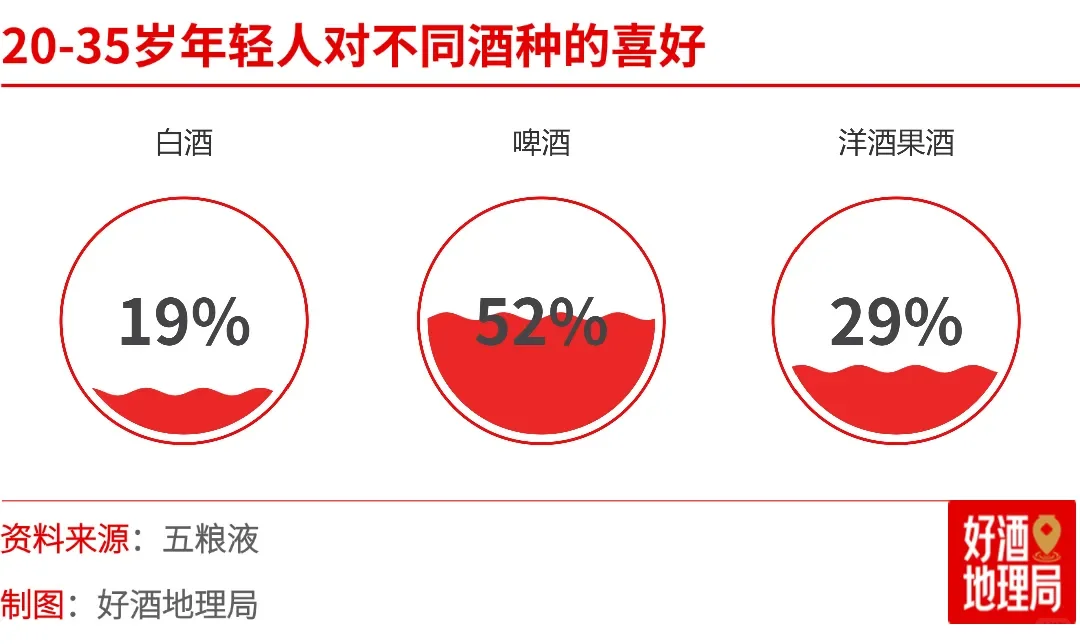

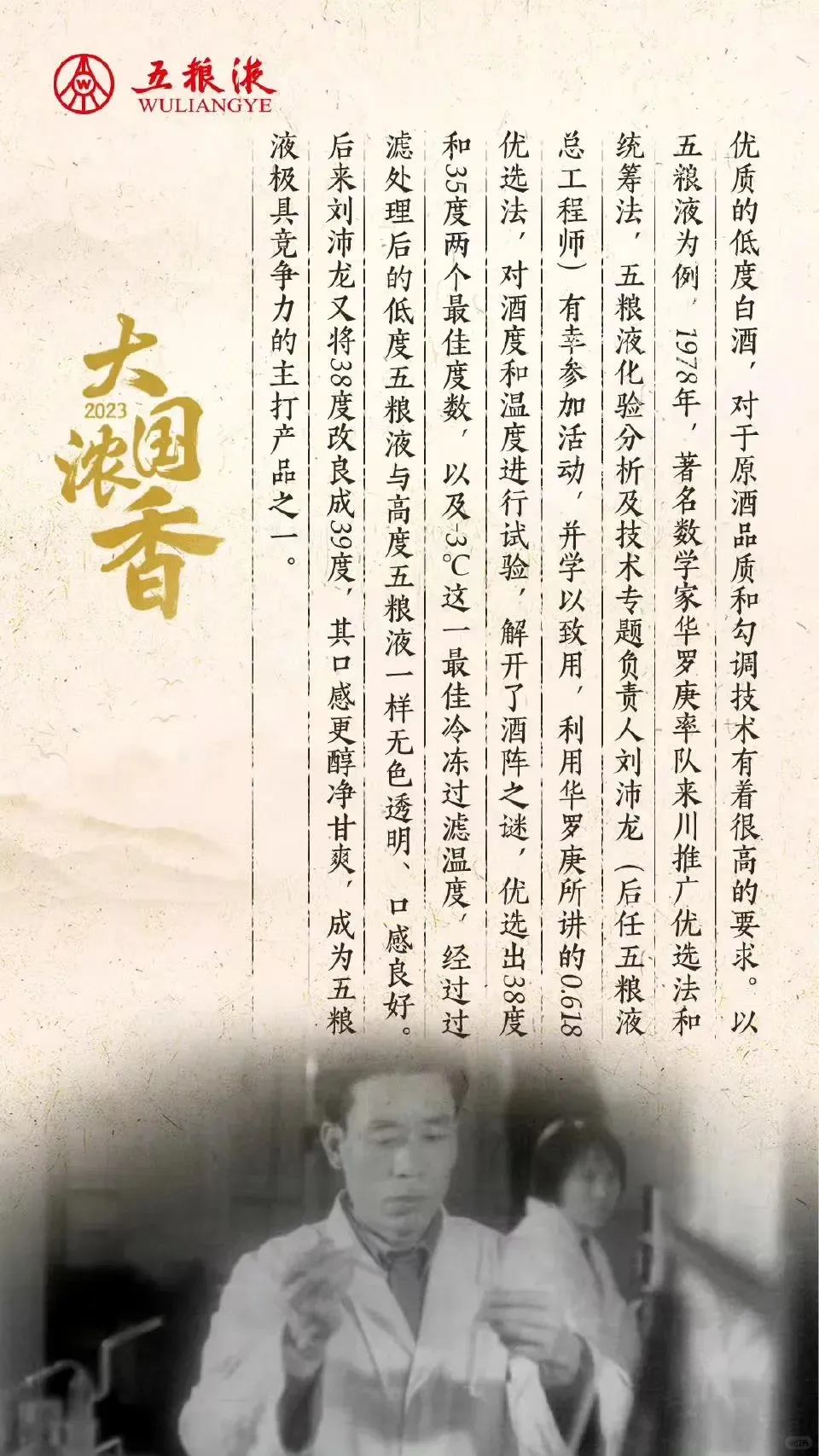

日前,五粮液宣布重启29度五粮液产品,并已进入小规模行业调研阶段。\n \n与此同时,泸州老窖也宣布即将推出28度国窖1573,并计划研发更低度数的产品;水井坊宣布将在特定区域尝试推出更多38度以下产品;酒鬼酒宣布正在推进33度、28度、21度、18度等低度产品的研发,计划在今年7月底推出……\n \n2025年年中,酒企“扎堆”低度,让“白酒低度化”这一并不算新鲜的话题再度占据行业话题榜。\n \n低度白酒是否真的会成为白酒年轻化的终极答案?从上个世纪开启的白酒低度化,在国际化竞争的当下,又扮演着什么样的角色?\n \n低度白酒并不是新兴产物。第四届、五届全国评酒会评委张国强回忆,早在上个世纪就出现了33度、乃至更低度数的白酒产品,但基于彼时业内对高度白酒的推崇,低度酒在销售市场的表现并不理想。\n \n六十年代,国家出于节约粮食、利于出口等方面的考虑,开始倡导白酒降度,由此展开了一系列技术探索。\n \n降度起初并不成功,原因在于“加浆”降度会造成酒体出现白色絮状物。\n \n但由于白酒中含有油酸乙酯、亚油酸乙酯和棕榈酸乙酯这三种香味成分,且它们均不溶于水,加浆的步骤就会产生絮状沉淀。\n \n此技术难题一直到1974年才发生转机。时任河南张弓酒厂副厂长、总工程师郭宗武以“冷冻过滤”的方式,让38度以上的酒样实现了无色透明,低度白酒开始在中国酒业市场上亮相。\n \n同一时期,五粮液也开启了低度白酒的征程,由五粮液化验分析及技术专题负责人的刘沛龙带领团队研发。\n \n最终,在中国著名数学家华罗庚的指导下,刘沛龙团队通过“黄金分割法”找到了最佳温度,这才有了39度五粮液这一低度酒产品中的经典之作。\n \n伴随着技术难题的攻克和国家政策的扶持,低度酒产品开始火热起来。1979年,39度的双沟大曲拿下低度白酒品类中第一个国家优质酒(银质奖)称号;1989年,39度五粮液、38度洋河大曲、39度双沟特液等获得了“国家名酒”称号,率先打破高度白酒垄断名酒的局面。\n \n但低度酒的技术难题不只在于酒体浑浊,还在于如何做到“低而不淡”,这是生产低度白酒的另一重门槛。\n \n著名白酒专家,江南大学原副校长,教授、博士生导师徐岩介绍,除了加浆降度、吸附、冷冻过滤等传统技术,业内也在尝试现代分离、蒸馏等技术。\n \n他相信,随着行业对白酒风味化学的认知加深,低度白酒的外观、口感和稳定性等问题将会迎来更加丰富的理论研究和实践探索,这种持续性的科创热情对白酒低度化的长久发展非常重要。#好酒地理局 #白酒