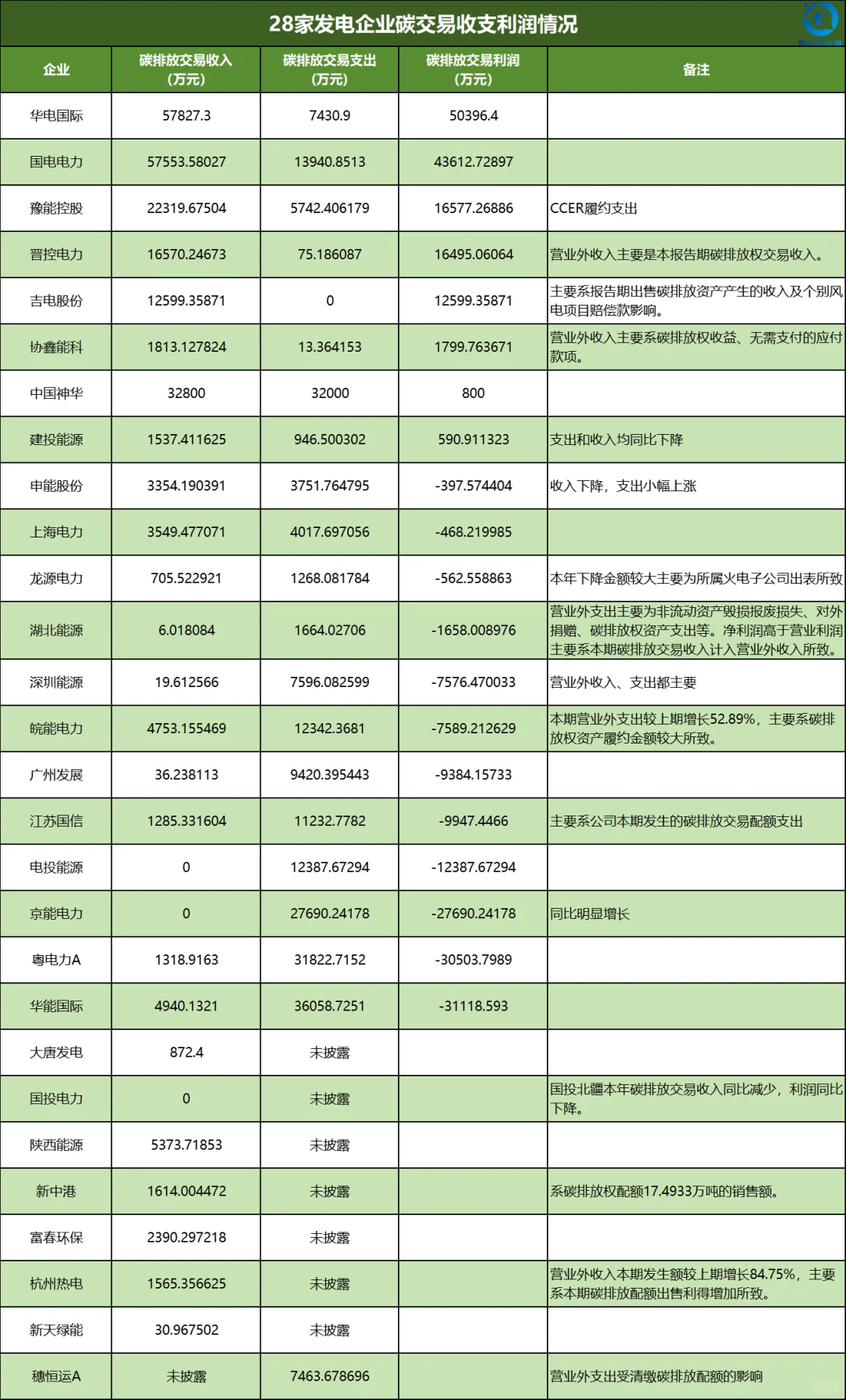

一、2024 年发电企业碳交易 “成绩单”:冰火两重天的生存图景\n(一)整体数据:微利背后的极端分化\n财务表现:2024 年 28 家发电企业碳交易总收入 23.48 亿元,总支出 22.69 亿元,净收益 3587 万元。看似全行业微利,实则呈现 “二八效应”:\n头部盈利:仅 5 家企业利润破亿,3 家尤为突出(华电国际净赚超 5 亿、国电电力净赚 4.36 亿、豫能控股净赚 1.66 亿);\n尾部亏损:超半数企业亏损,华能国际、粤电力 A、京能电力等煤电企业亏损超 2.7 亿元,最高达 3.11 亿元。\n(二)盈亏密码:碳管理能力与业务结构的双重博弈\n1)盈利企业共性\n配额盈余:通过技术改造、绿电布局实现碳排放低于配额,富余配额通过交易变现(如晋控电力、吉电股份营业外收入显著增长);\n主动管理:建立灵活碳资产管理机制,部分企业通过碳金融工具(如配额预测、CCER 项目)优化成本(豫能控股虽盈利仍面临 CCER 履约压力)。\n2)亏损企业困境\n煤电依赖:以煤电为主的企业面临 “高排放 + 保供刚需” 双重压力,配额缺口大,被迫 “高价补票”(江苏国信、皖能电力等营业外支出激增);\n管理滞后:缺乏碳成本核算机制,被动应对市场波动,成本无法传导至电价。\n二、煤电企业的 “碳焦虑”:保供与减碳的艰难平衡\n(一)三重压力倒逼转型\n排放基数大:煤电作为 “排放大户”,即使初始配额较多,仍难以覆盖实际排放量(尤其承担调峰任务时,运行时长超计划导致超标);\n成本传导失灵:碳成本未完全纳入电价,企业无法向下游转嫁支出,利润空间被挤压;\n扩容倒计时:钢铁、水泥等行业即将纳入碳市场,配额总盘子重构可能导致煤电企业盈余空间消失,碳价上涨风险加剧成本压力。\n(二)破局之路:从 “被动买单” 到 “主动突围”\n技术减排:投资 CCUS(碳捕集)项目、推进供热联产改造,提高能源效率;\n角色转换:向 “新能源调节电源” 转型,通过灵活性改造参与电网调峰,争取政策支持;\n管理升级:头部企业已成立碳资产管理公司,引入内部核价机制、开发配额预测模型,甚至尝试碳价对冲。#产业发展趋势 #氢能 #新机遇新未来