文 / 和君咨询集团副总经理、和君酒水事业部总经理 李振江/和君酒水事业部高级咨询师 霍彪

中国葡萄酒的规上企业已经从2016年的400多家下降到了现在的不足百家,葡萄酒行业面临巨大的挑战。尽管国内巨头在布局葡萄酒产业时,曾经上演过“踏楼兰,灭西域,敢教长城换新天”的葡萄酒江湖故事,但是时过境迁,目前国产葡萄酒行业的发展困难重重。国产葡萄酒该向着何种方向突围?中国葡萄酒的消费场景到底是什么?国产葡萄酒该何去何从?和君咨询长期服务于葡萄酒品类企业的发展,就目前的行业困局有着深刻的理解。根据和君咨询多年服务葡萄酒企业的素材和论坛上的讨论,解读国产葡萄酒的未来发展之路应在何方。

2022年的酒类行业概况,全国酿酒产业规模以上企业完成酿酒总产量5427.5万千升,同比增长0.8%,累计完成产品销售收入9509亿元,同比增长9.1%;累计实现利润总额2491.5亿元,同比增长27.4%。其中白酒6626亿元,啤酒1751亿元,葡萄酒约92亿元,中国最古老的酒种,黄酒品类在2022年也达到了102亿元。

酒行业一直是促进中国经济的主要抓手。

2023年上半年葡萄酒行业销售收入37.3亿元,同比去年下降-6.1%。张裕A收入19.66亿元,增长0.70%,净利润3.63亿元,增长1.43%,保持了葡萄酒行业的基本盘。在其余上市企业净利润层面,法塞特酒、楼兰酒庄、红酒世界、*ST莫高、威龙股份、西部创业、ST通葡的7家企业亏损。

同为酒品类的国产葡萄酒缘何一直低迷?一直是困扰行业的话题。

近日,和君咨询在江西赣州的会昌和君小镇,召开了第二届《酒业私享创新论坛》。其中一场《寻找品类破局新路径》中,邀请茅台葡萄酒、中葡、王朝、茅台悠蜜、楼兰(浙江商源)葡萄酒行业头部企业的负责人齐聚一堂。共同探究国产葡萄酒的在当前同质化竞争下,如何寻找到酒业品类破局新路径。其中部分观点对国产葡萄酒的发展态势给出了建议。

要探究国产葡萄酒的破局之路,还要从中西方的文化差异说起。

中国酒(白)消费四大主流文化与对应的五大消费场景

(一)中国酒的四大主流文化底蕴(白酒)

从以上2022年酒品类的数据分析得出,白酒的消费占到整体酒水消费的70%以上。从某种角度上讲,中国酒品类的消费主要是以白酒为主。国人偏爱白酒,受白酒的酿造工艺传承、生活习惯、历史渊源等多种因素影响外,还有更重要的一点,是中国的传统文化对国人白酒的消费习惯形成起着至关重要的作用。中国传统文化对白酒影响成为主流消费习惯,从四个角度来阐述:

1、中国饮酒(白酒)是聚饮文化,消费底层逻辑是中国传统“家”聚饮文化。

聚饮文化形成底层逻辑是中国人刻在骨子里面的“家文化”,在家庭聚会、节日庆祝或重要场合上,人们常常会品尝白酒。这个也是中国酒类消费主流文化。家人聚在一起感情链接,情感共鸣,酒是主要的调节剂,通过聚饮建立起感情的纽带。一年一度的春运大潮、以及两节(中秋、春节)消费,是中国酒水销售旺季,也是西方文化不能理解与效仿的。中国经在济发展提升过程中,社交方式的演变,聚饮文化是酒文化的基础。

2、中国酒文化核心之一是“礼品文化”,也是地域文化与表达亲情的方式。

在中国文化中,送礼是人际交往中一种重要的社交行为,既能表达心意,也能传递情感。“礼”是中国文化中的传统习俗之一,行礼、送礼与祝福同源,一直以来都被视为一种中国重要的社交行为。经过多年的进化与发展,白酒礼品消费已经成为了中国酒文化的重要组成部分,传递了中国酒文化精髓和价值观。

3、中国白酒是品牌文化,也是中国酒文化的灵魂,没有品牌文化传承与发扬,很难实现可持续的发展。

白酒作为中国传统饮品之一,具有悠久的历史和深厚的文化底蕴。白酒的文化传承不仅体现在其独特的品牌文化上,更体现在其对中国文化的贡献上。白酒企业的品牌文化建设过程当中,强调是中华传统文化的代表,是文化的承载者和传承者。泸州老窖的国窖款推崇的明清窖池,金种子提出的明代窖池,酒企在历史上的文化发掘,旨在通过历史文化找到品牌的抓手,建立起差异化背书。

4、中国酒文化是被动文化。

任何事物都有两方性,中国酒文化是中华大文化的分支。聚饮与商务消费同样体现着“阶层”,主位、主宾、主陪、副主陪等,都有严格讲究与说辞。一场酒局下来,如果不讲究社交礼仪与文化,可能要达到的目的没达到,反而会给后续的社交留下隐患。商务的酒桌礼仪,更多体现在为达到商业目的而进行的沟通,饮酒文化包含“被动”成分在里面。

(二)中国酒文化催生白酒五大消费场景

1、基于中国酒文化,白酒消费“敬酒”场景是很重要的维度。

中国酒文化是以酒为载体,表达情感诉求,敬天、敬地、敬领导、敬长辈、敬家人,白酒走向日常的家庭消费,成为人们日常不可或缺的必需品。酒桌上充满礼仪感,使中国的白酒文化嵌入到中国人的基因当中。企业推出的谢师宴、升学宴、致敬最可爱的人等等,是围绕这一场景进行设计。

2、白酒消费“斗酒”催生内心欢乐与喜悦,是白酒重要场景。

酒精刺激人的身体分泌多巴胺,“多巴胺”的刺激会使参与者更加兴奋。中国的酒局多以娱乐的形式贯穿始终。划拳“斗酒”是“愉悦”情感的表达方式之一。“猜拳”在酒的消费中很常见。有的企业,以“打掼蛋”、斗酒的酒具作为促销品,进行促销活动设计。在产品推广政策中,会涵盖宴席、团购促销等等。

3、白酒消费“品酒”场景,催生品牌用“品质密码”与消费者沟通。

文学巨著《红楼梦》中,描写了许多饮酒、品酒的场面有60处之多。品酒的仪式感、品质诉求表述,已成为中国酒文化的国粹与礼仪。发展到现阶段,三五好友聚在一起,品评酒品质的差异化,也是一种乐趣。白酒企业多用数字表达品牌的内涵物质丰富,及产品的差异化,也成为酒企竞争差异化的重要方式。

4、“玩酒”文化是催生白酒粉丝经济的又一重要抓手。

为增加粉丝互动与体验,充分发挥品牌创造力,使粉丝更好的感受到品牌的魅力,常常采取寓教于乐的方式与消费者互动。茅台、五粮液行业的头牌引领的粉丝经济圈层,及专属IP建设,以粉丝节的形式进行展开。粉丝互动就是“玩”的文化,能让消费者看得见品牌的温度,能让消费者了解酒的历史文化。白酒企业聚焦文化节日,通过“玩”的形式,影响粉丝圈层,建立圈层营销的一种方式。

5、中国白酒“藏酒”消费场景,伴随着白酒的发展始终。

老酒收藏是一种另类的消费方式。不仅与藏品的外观、口感有关,还与其历史文化有关。行业中,把老酒称为“可喝的古董”。基于个人兴趣与爱好,或对某个品牌的偏好,或者有闲暇资金,用于投资升值进行藏酒,也具有很大的消费占比。一般大企业产品具有此类价值,如茅台的飞天系列,在市场部分产品收藏,就属于民间与机构的投资。一线白酒企业高度重视“藏酒”消费,常用于“封坛定制”、及“意见领袖”的圈层。

本章小结:中国白酒品类代表了中国酒类消费的主要场景。啤酒虽为舶来品,但在“玩酒”“斗酒”场景上,走进了即饮场景的大众消费,使啤酒品类能快速在中国发展。中国酒品类消费底层逻辑是酒文化,酒品类推广要以中国酒文化为依托,紧紧围绕中国文化催生的消费场景做文章,品类的突破才会有更广阔的未来。

西方的酒文化与葡萄酒消费场景

2022年,根据全球酒类消费数据统计,谷物酒精等烈酒占45%,啤酒占15%,葡萄酒12%,其他酒类28%。全球烈酒市场规模约合人民币3.3万亿元,啤酒市场规模大约为人民币1.1万亿元,葡萄酒销售规模约0.9万亿人民币,其它酒类消费约为2万亿人民币,酒类销售总规模约为7.4万亿元(人民币),人均酒类年消费金额为925元(人民币)。(数据来源:和君整理)

备注:中国的葡萄酒仅占酒品类的1%,远低于世界平均葡萄酒消费水平。

(一)西方葡萄酒的文化

西方葡萄酒的发展历史可追溯到古希腊罗马文明时代,酒被视为重要的文化地位。随着法国葡萄酒产业的迅速发展,酒文化已经变成了社交、商业和文化活动的重要组成部分。西方酒类很多,可以分为葡萄酒、啤酒、白兰地、威士忌、龙舌兰、伏特加等几类。其中葡萄酒是西方酒文化中的代表,葡萄酒的产地以法国、意大利、西班牙三国为主,还有美国、阿根廷、智利等酒类新兴产地。西方与中国的酒文化的差异主要表现:

1、东西方饮酒文化的差异可以概括为“自饮与聚饮”的差异。

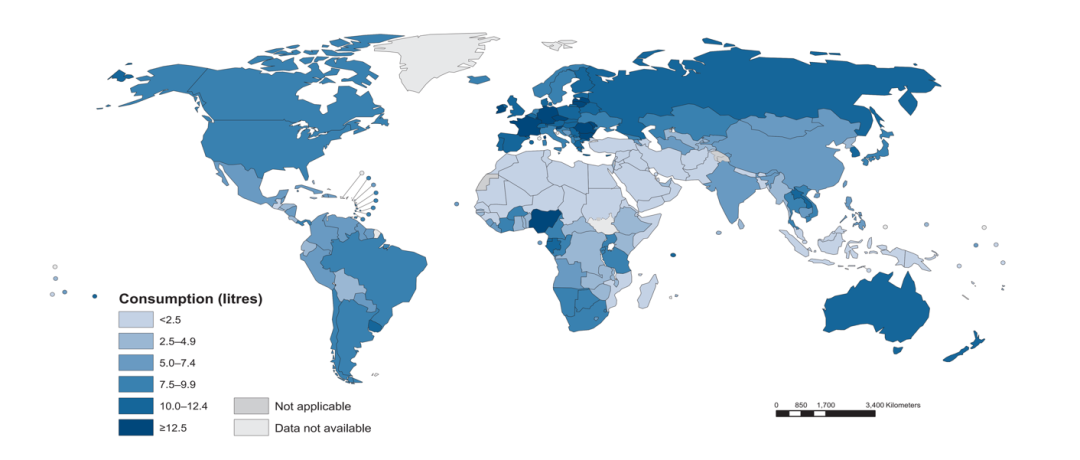

西方人喝的是酒(酒精本身),中国人喝的是情(双向)。无论是东方还是西方的饮酒文化,一直伴随着人类文明的发展。酒精及饮料的消费,尤其是欧洲的社会和文化不可或缺的一部分。人均酒精消费量最高的10个国家中有9个在欧洲。西方人喝酒,在某些程度上与中国“茶道”类似,讲究酒精对人体刺激产生的多巴胺带来的愉悦感,以及自身“情绪”的表达,是饮用者自身感受,以“自我意识”表达为主。

2、社交、礼仪文化是西方葡萄酒重要表达内容。

西方酒文化中的重要组成部分是饮酒礼仪。尤其是葡萄酒在品尝的时候,要用适合不同葡萄酒品种的杯子。还要先看、再闻、最后尝品,感受酒的味道和质感。同时,极其注重的礼仪。西方葡萄酒文化还部分与宗教相联系,更加重了礼仪成分。

3、西方葡萄酒的品牌文化与中国白酒具有高度一致性。

西方葡萄酒文化,是伴随着欧洲历史与文明成长发展起来(旧世界)。葡萄酒文化已渗透进欧洲(以法国为最)的宗教、政治、文化、艺术及生活的各个层面。作为葡萄酒的旧世界产区(欧洲)的政治、经济与文化也影响着全世界葡萄酒的饮用及生活方式与文化情趣。产地、工艺、酒庄酒、文化属性备书是西方葡萄酒品牌建立的方向之一。

(二)西方葡萄酒文化催生的消费场景

1、西方葡萄酒的“自饮”消费场景是第一位的,有着广泛的消费基础。

西方葡萄酒的发展历史,源于海洋文明的发展史,政治经济等方面充斥着开放的“自我意识”的主张。饮酒的第一场景是“自饮”,是对酒精的认同,不管是聚饮还是家庭,酒精本身的刺激身体,带来的愉悦感是第一需求。

2、商务聚会消费与中国的聚饮场景类同,是西方葡萄酒消费方式之一。

商务午宴、晚宴,是葡萄酒消费重要场景。葡萄酒品鉴成为商务交往中重要的一项活动。商务宴请需要葡萄酒助兴,双方可以增加相互之间的了解。葡萄酒的饮用礼仪,是商务交流的前奏,可以从双方的行为举止中探究商务目的及需求。葡萄酒品鉴在商务西餐中“吃”是排在第二位,“沟通”是第一位需求,点餐后的商务交流,才是接受考验的开始。

3、西方葡萄酒“玩”的消费场景,主要体现在酒吧自饮消费。

欧美酒吧文化既是西方开放的典型表现,又是“自由主义”的延伸。酒吧给人们提供了一种颠覆现存文化秩序的原初动力。形成了其独特的酒吧消费场景。尤其是欧美(尤其是英国),朋友间的聚会不能不去酒吧,酒吧酒类消费场景是西方人(欧洲)生活中不可缺少的一部分。

4、西方葡萄酒培育消费者在中国开办的培训机构,在中国市场葡萄酒的推广话术,主要是建立在西方文化的饮用场景上,为西方葡萄酒文化与标准做背书。

①葡萄酒及烈酒教育基金会(Wine & Spirit Education Trust)WSET:独立的、非营利性的组织,提供葡萄酒、烈酒及清酒的全面资格认证,其提供的认证课程在70多个国家以超过15种语言进行传授。

②MW国葡萄酒大师协会(Institute of Masters of Wine,简称IMW:拥有了WSET的四级证书,或者是具备同等水平的葡萄酒专业本科或硕士学位,再加上至少3年的葡萄酒行业从业经验,你就可以尝试着向行业的至高荣誉——葡萄酒大师

③ISG国际侍酒师协会:与相对更注重理论知识的WSET不同,ISG更侧重于对申请者实际技能的训练,如葡萄酒配餐、葡萄酒品评、侍酒技巧、葡萄酒采购以及酒窖管理等,更适合从事酒店和餐饮服务行业的专业人士

④国家品酒师(酒行业协会):2008年经国家人力资源和社会保障部批准的国家职业资格认证。主要也是参照西方的礼仪与品评标准建立的资格证书。

本章小结:无论是中西方葡萄酒在中国市场的推广,底层逻辑是西方文化与中国的酒文化兼容结合。如果两者文化在兼容的过程中不匹配,就会出现消费场景的差异与错位的现象,也是目前葡萄酒行业一直下滑的主要原因。

中西方文化的差异造成的消费场景错位

2023年上半年,虽然酒品类的消费意愿回暖,一定程度上带动了酒行业数据的增长,但细分到葡萄酒类目中,实际销量并没有明显的起色,国产葡萄酒依旧没有突破这个尴尬的局面。和君咨询酒水事业部因长期服务与茅台葡萄酒、中葡、以及烟台、宁夏产区的葡萄酒企业,

和君的观点:国产葡萄酒因东西方文化的差异造成消费场景错位,是国内葡萄酒市场(包含国产、进口葡萄酒)连年下滑的主要原因。

(一)葡萄酒的中西方文化底层差异,造成中国“家文化”与西方“自饮文化”的碰撞,出现消费逻辑本质上的不同。

中国的文化传统文化之一是“家的文化”,衍生出了中国酒消费的四大文化基础,如聚饮文化、礼品文化、品牌文化、被动文化等。酒对家文化的助力的消费场景就是“聚饮”,无论何时,大家聚在一起用酒来助兴,来表达情感是很重要的一种方式,中国喝酒最直接的需求是“情感”交融。

西方推崇“自我觉醒”,底层逻辑是自我意识的表达,造就了“自饮与品牌”的文化。产地与产区、高端酒庄酒的备书,成为塑造品牌文化的重要抓手。同时,随着宗教文化的影响,饮用礼仪成为西方葡萄酒的文化基础。

(二)国产葡萄酒主流消费文化,沿用西方的饮酒文化,市场培育以西方消费场景做背书,不是国产葡萄酒品类培育走可持续良性的发展方向。

西方葡萄酒的消费,是基于酒精对身体刺激分泌多巴胺使人快乐是第一位的需求。西方这一酒类的文化基础,造成“自饮”成为第一位的消费场景。葡萄酒的消费礼仪,主要是应用于商务宴请当中。葡萄酒在杯中晃来晃去是西方文化价值观的一部分,但是这种“酒在杯子中晃来晃去”的消费场景,一定不会成为中国的主流消费场景,中国也不需要这种表达方式。反观国内的白酒消费,无论聚饮还是自饮,情感的交流是第一位的,聚饮场景成为白酒的主流消费场景。好酒产品有对标,行业成熟度高。中国白酒喝到酣处是“小口喝着入味,大口喝着舒服”,干杯需要真的“干”掉这一杯,西方葡萄酒的“干杯”就是单纯的“意思、意思”。

(三)中国葡萄酒需要建立东方葡萄酒的消费场景,要有别于西方的品评标准与消费场景。

由于东西方文化的差异,国外的培训机构(资格证书),都在为西方的葡萄酒做背书,国产葡萄酒行业从业者,以及葡萄酒生产企业在葡萄酒基于文化基础上的引导消费的场景创新动能不足。西方品评标准,在中国的市场出现了不适应。疫情三年,葡萄酒行业下滑,西方葡萄酒的培训机构却挣的盆满钵满,也是一种畸形的发展态势。中国干杯文化的演绎,夜场、即饮消费的产品匹配与创新,甚至包装(木塞与旋盖)以及价位段,都与中国的实际消费需求有着很大的差距,造成葡萄酒在中国市场很难走进家庭消费。同时,葡萄酒走进“聚饮”场景,又缺少文化的支撑与消费习惯。不过随着国内葡萄酒市场的发展,葡萄酒行业的头部企业茅台葡萄酒高举“建立葡萄酒东方消费场景”的大旗,让人眼前一亮,连续几年取得双位数的增长,也给行业带来了希望。王朝葡萄酒的干白“小支装”,“踩箱喝”的新消费场景打造,都在进行品类创新的尝试。

(四)虽然国内也进行了葡萄酒的产区建设,但上缺少中国文化特色支撑,同时,酒庄酒缺少优质大品牌引领,没能形成以产区化建设品牌化联动。

酒的品类建设发展,在行业转变为存量甚至缩量市场的情况下,产区建设能够提高企业的发展动能。通过产区内企业的兼并整合、改革转型等多种手段优化行业布局、调整企业层级分布等,葡萄酒行业也是如此。

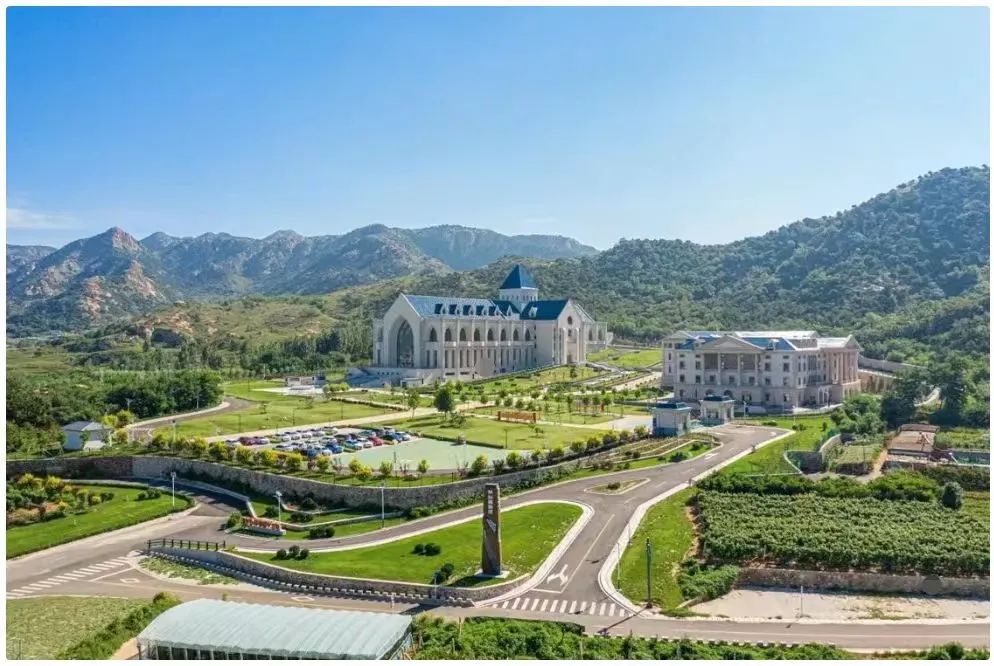

2022年9月,宁夏积极推动“葡萄酒+文旅”产业融合发展,宁夏对标世界主要产区,拓展葡萄酒+文旅、教育、体育、康养、休闲、生态等新业态新模式,建设优质葡萄基地,打造品牌酒庄集群,贺兰山东麓已成为全国最大的集中连片酿酒葡萄产区。

2023年3月,农业农村部关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见,意见明确指出大力发展乡村特色产业。突出“土特产”要求,实施全国乡村重点产业提升行动,建立完善工作推进体系,加快农业全链条升级。这为葡萄酒产业链的升级提供了政府指导性的意见,无疑对葡萄酒行业的发展是一个利好的表现。

但从产区建设来看,政策扶持与西方产区与标准比较清晰。对以中国文化为特色的葡萄酒产区建设相关政策指向性不明确。如果加强中国产区的葡萄酒品评标准及理化指标指导、中式高端酒庄酒的扶植引领,以及品牌推广等等,会取得不一样的效果。

(五)国产葡萄酒由于税负差异,使国产葡萄酒起步就与西方中高端葡萄酒竞争,使的国产葡萄酒企业的生存变得困难。

从国际环境看,葡萄酒的消费税在很多国家都不征收,即使征收的国家税率也较低,如智利对葡萄酒企业征收19%增值税,1.5%国内销售消费税。法国征收19.6%增值税;澳大利亚征收10%商品及服务税,出口葡萄酒不必缴纳。国内葡萄酒行业的酒庄交税涉及13%的增值税,10%的消费税,另外,还包括房产税,土地使用税,印花税,教育附加费,城建税等。国内葡萄酒企业综合税负一般为36%-42%。中国的葡萄酒行业按酒精饮料行业来征税,欧洲是以农产品来征税,税负的差异使国产葡萄酒的竞争成本高于西方葡萄酒。

国产葡萄酒行业变革提升之路

国产酒照搬西方的文化体系与价值观,对葡萄酒进行场景培育,不做中国葡萄酒的文化标准是没有未来的。关键是国产葡萄酒该建立何种消费场景?才会被中国消费者接受。

和君咨询酒水事业部长期服务于国产葡萄酒企业。其中,陪伴着茅台葡萄酒进入行业前三,对中葡、民权、加达尔等葡萄酒企业也有过长期的服务,也深入的对宁夏产区建设进行策略建议。基于现阶段葡萄酒行业发展困局,并结合行业发展特点,给目前国产葡萄酒的发展提出了七大策略建议:

(一)国产葡萄酒要以中国酒文化做底层逻辑,适应中国酒的消费场景,据此树立的品牌才会有未来。

要建立东方(中国)葡萄酒文化备书。伴随着我国消费市场的增质扩容、“z世代”消费群体的迅速崛起,以及科技创新带来新消费场景等,国潮经济呈现蓬勃发展之势,成为促消费、扩内需的重要推动力量,品牌文化自信也应运而生。葡萄酒如果没有中国的文化底蕴,犹如没有灵魂。与消费者讲新、旧世界的产区,酒体丰满与层次感看似方向正确,但与中国消费者的互动几率太小,文化上也有较大的距离感,不会产生很好的效果。

从近期茅台葡萄酒推出的发展战略看,企业宣布要践行茅台“特而美”新发展道路,茅台葡萄酒着力构建“四大体系”,深入实施“五基建设”,不断夯实企业高质量发展的基础。以中国文化做基础,讲的是茅台的品牌及工艺,讲的是茅台葡萄酒传承与发扬中国文化,与西方的葡萄酒文化没有强关联。以特为方,以美为向,以中国文化为基础的葡萄酒品牌建设方能大成。

(二)建立中国葡萄酒话语体系,并进行品类的创新研发走出中国特色。

葡萄酒是酒品类当中一个细分品类,在中国酿造的葡萄酒自有中国葡萄酒的标准和话语体系,即东方葡萄酒的标准体系。在社交场景中,发酵酒对于身体“多巴胺”刺激,相较于蒸馏酒(白酒)要来的慢一些。茅台葡萄酒产品也在向“国饮”的风格靠近。王朝葡萄酒的“两白”战略(白葡萄酒、白兰地)是在中国葡萄酒话语体系上进行备书。行业众多头部企业,同步在构建中国葡萄酒话语体系与品评标准与特色。

低度酒市场蓬勃发展,潜力巨大,年轻消费者成为“轻酒精饮料”社交网络热门声量的主要推动力。作为品类的颠覆力量,低度酒用各种各样的产品来满足消费时刻中消费者未被满足的需求,从而改变了行业的竞争格局。RIO微醺时刻,争取消费者的“独处”时刻是一个很好的例证。“颜值高”、“聚会饮料”是消费者对RIO的印象。同时,独处已经为年轻人的常态。通过赞助电视剧、电商推广、跨界合作等方式,创造“独处的美妙时刻”成为走进“自饮”消费场景的例证。

(三)行业齐努力找出适应国产葡萄酒消费场景与推广方式。

“葡萄酒在杯子中晃来晃去”,不是中国葡萄酒的消费场景的主流。对应的推广方式不一定被中国的消费者接受,“高雅”不一定通过摇晃杯子去表达,况且“晃杯子”场景推广成本很高。和君咨询服务某葡萄酒企业提出的:“小口喝着舒服,大口喝着入味”可能也是国人更易理解与接受的主传播用语。由此可以预见,中国葡萄酒消费场景建立的甜型、桃红、甜型的小支装(249ml-375ml),此种类型的包装可能在中国消费市场推广起来更有效,更直接一点。

在中国的消费场景创新中,饮料和酒精之间的界限越来越模糊,在消费场景、口味和目标受众方面尤为明显。葡萄酒完全可以对消费场景的睡前小酌、露营/野营、便利店酒饮、日咖夜酒成为新兴的消费场景。品牌可以利用这些场景刺激消费。风味上带气泡、果味、奶味的酒类流行开来,更醇厚、更愉悦的口感成功地架起了酒类和饮料品类之间的桥梁,进而推动这个前景广阔的小众市场增长。

(四)国产葡萄酒企业要加强产区差异化背书。

中国白酒的品牌备书,往往与产区、窖池、酿造工艺上做差异化竞争。葡萄酒是“发酵”工艺,相较于白酒的“蒸馏”工艺做差异化比较难。目前行业导向农产品及原产地的备书,也是目前国家扶持农村全产业链条升级发展政策的出处。目前,国产葡萄酒注重产区建设,讲究产区特点,带来的产品差异化是核心竞争力之一。

基于此,国产葡萄酒的产区建设以及由产区带来的产品差异化,是葡萄酒企业的重要市场竞争方式与手段。

(五)头部企业引领走入家庭与自饮消费,做葡萄酒行业的开创者。

中国葡萄酒的尴尬处境是有好的产品,但消费者并没有按行业的期许进行消费。头部企业也没有向茅台白酒(飞天)一样完成酱酒品类的引领,在全国形成趋势。这一点上就需要行业从业者从多维度上进行突破。既然没有“老大”的引领,行业当中的众多葡萄酒企业,就都会有成为行业引领者的机会。

葡萄酒引领消费走入家庭,需要注重年轻消费者的时尚需求方向。尤其在目标受众上,随着90后、年轻白领和女性消费者的购买力不断增强,品牌传播策略的基调和风格逐渐向这些消费者靠拢。葡萄酒品类天生具备从大胆明快的色彩、激烈劲爆的内容,向更加轻松和舒缓方向转型,对较低的酒精度相呼应。低糖/低脂/低卡的特征,帮助消费者能够同时兼顾对健康和享受的追求,也是国产葡萄酒的场景创新最重要的内容。

(六)线上营销模式需要创新,线上营销不等于低客单价,不等同于线上平台的销售产品。

葡萄酒品牌要更加突出专注于传递“美味”信息,来突出功能享受和鼓励尝试。或者强调情感场景,与观众产生共鸣并培养亲和力。从社交媒体策略的角度而言,低度酒利用年轻人分享日常生活的社区/社交平台,与拥有大量忠实粉丝和拥护者的偶像合作,推升社交热度和购买力。

茅台集团的巽风线上平台,是茅台集团产品及茅台葡萄酒立足圈层,实现传播转化,影响到品牌真正的目标消费者,以文化为核心数字化赋能系统,正在成为茅台集团提升产品价值的新方式。茅台葡萄酒在茅台巽风线上平台布局销售渠道与网络,是实现数字赋能的大势所趋,茅台集团为茅台葡萄酒提供了进入数字元宇宙的通道。

(七)葡萄酒一线头部企业的线下渠道布局,要聚焦组织、聚焦区域,完成局部市场的渠道终端可视化依然是重要工作。

白酒的头部品牌坚持渠道建设、坚持下沉市场、坚持消费者培育,是当下白酒品类的通行方式,也白酒行业通常采用的策略:“所有的品牌都是消费者喝出来的”、“消费者是培育出来的”。中国葡萄酒不同于西方葡萄酒品牌,不能单纯依靠品牌的力量以精英阶层需求推动品类的发展。中国与消费沟通的最大市场是“名烟名酒店”传统渠道。葡萄酒企业想成为行业的头部企业,政策到要到经销商及分销渠道的终端,推广动作要到门店,品牌的可持续化发展才会有保障。国内葡萄酒市场还没有全面普及成“潮流”消费,更需要众多的消费者去互动。葡萄酒的头部企业虽不能向白酒一样,完成全国化的渠道网络布局与下沉,但聚焦“局部”区域还是切实可行的。产品的终端可视化是保障动销的基础,国产葡萄酒头部企业,聚焦组织、聚焦资源进行“沿海布局”、华东市场的一线市场的精耕,是必须要走的“难而正确的路”。

综上所述,酒业发展到现在有其自然的规律,葡萄酒行业作为在中国的酿造历史也是源远流长。但是进入工业化时代后,在西方葡萄酒文化冲击下,国产葡萄酒行业,近几年在文化建设与品牌推广上,并未找到有效的中国特色的发展路径。究其原因是国产葡萄酒行业,并未建立起以中国文化为底层逻辑的备书,构建起适合国人消费趋势的葡萄酒消费场景。作为国产葡萄酒行业的三强之一,茅台葡萄酒的倡导的“以特为方、以美为向、筑特而美致敬中国葡萄酒”的事业,为国产葡萄酒的发展提供了很好的一个案例。