法律·经济研究

论企业数据权属界定机制的优化

张 宇,吴丽渊

(信阳师范大学 法学与社会学学院,河南 信阳 464000)

摘 要:准确界定企业数据权属是促进数据资源共享的重要前提,对于企业数据权属的界定,存在理论供给不足、法治保障体系不健全以及各方利益平衡困难等现实问题,原因主要在于企业数据的要素复杂且权属界定标准难以固化。有鉴于此,有必要引进新型财产权理论,赋予企业数据明确的权利客体地位。企业数据的核心价值在于“算法技术”,以是否经算法技术加工为标准,可将企业数据分为原始数据与衍生数据。对于原始数据,产生数据的个人享有所有权,企业具有使用权与收益权;对于衍生数据,可确认企业对于数据享有所有权,但在权利内容、权能配置上予以必要限制。同时不容忽视的是,应不断优化数据赋权与数据共享的关系,以期构建“共建共治共享”的企业数据权属界定机制。

关键词:企业数据;权属界定;算法技术;类型化赋权

“数据作为新型的生产要素,在推动传统产业转型升级、培育新兴产业和商业模式以及推动高效精准决策上的作用愈发重要”[1]159。伴随着大数据、人工智能有机融入市场经济主流舞台,企业在生产经营过程中会伴随生成各类数据资源,数据逐渐成为企业间竞争的核心要素。然而,在实践中对于企业数据权属的界定仍面临重重障碍,如此现实与其新时代市场经济“重要生产要素”的定位并不相称。例如,菜鸟网络公司通过几个物流公司构建物流数据系统,数据由菜鸟公司快递柜、物流公司以及淘宝购物平台共同生成,这些数据应归属谁家?各主体具有何种数据权益?是否需要赋予相关主体企业相应的数据权利?各方利益应当如何平衡[2]?简单的场景投射出数字社会治理与法治建设的时代问题,即如何进一步优化企业数据权属界定机制,以确保数据这一新型生产要素在经济活动中重要作用的有效发挥。

一、企业数据权属界定面临的现实挑战

(一)理论供给不足

系统、明确的理论是构建企业数据权属界定规则的基石,然而目前可用于证成企业数据权属的相关理论仍存争议。学者们曾经尝试在各个法学分支学科中寻找具有稳定性、可靠性的理论依据[3],以此解决企业数据权益分配的问题。从威廉·配第的劳动创造价值理论到马克思的剩余价值理论,从洛克的劳动财产权理论到激励理论(功利主义理论),堪称企业数据最为强有力的赋权理论基础。洛克提出劳动渗入可使某种东西摆脱自然状态,人对渗入自己劳动的东西享有财产权[4]19。在我国司法实践中,法官依据该理论来论证企业在数据积累与交易过程中是否投入劳动。例如,在“淘宝诉美景案”①中,法院直接认定“生意参谋”数据产品系淘宝公司劳动成果,美景公司并未进行技术创新。在“谷米诉元光案”②中,法院明确指出,“未经权利人许可,利用网络爬虫技术进入权利人的服务器后台的方式非法获取并无偿使用权利人实时的公交信息数据的行为,实为一种‘不劳而获’‘食人而肥’的行为”。但也有学者认为这套理论未能全方位考虑劳动的多与寡,明确劳动赋权会影响他人及社会公共利益[5]。激励理论旨在充分调动市场经济主体的积极性与创造性,最终实现效益最大化。有学者认为该理论能刺激企业从事数据开发活动[6],也有学者主张激励理论是知识产权正当化的依据,对作为副产品的大数据并不适用[1]161-163。

(二)法治保障体系尚不健全

企业数据权属纠纷一般集中于个人与企业、企业与企业之间。在司法裁判过程中,法官的目光往往需要来回穿梭于各部门法、行政法规等法律规范间,适用法律的无所适从导致保护效果难以统一。在不同的纠纷情境中,一般只能根据某种特定的法律规范来裁定案件,因而容易忽略其他保护路径所能带来的保护效果。

1.民事法律规范

与企业数据权属界定相关的民事法律规范包括《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)及多部单行法。单行法主要是《中华人民共和国数据安全法》(以下简称《数据安全法》)、《中华人民共和国网络安全法》(以下简称《网络安全法》)等。然而,各单行法的立法思路并不完全一致,彼此间联系与衔接并不紧密。同时,《民法典》与各单行法间无法建立科学联系以构成企业数据权属界定的完整法律规范体系,在法律适用上会不可避免地出现拥堵或缺失的不利局面。

2.竞争法规范

竞争法是以行为作为规制对象,鼓励和保护市场主体间进行公平竞争[7]。企业数据作为一种新型生产要素,现有法律法规未必能实现对其精准规制,实际效果可能欠佳。以关于企业数据的不正当竞争纠纷为例③,在实际裁判中多以《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称《反不正当竞争法》)第2条作为依据,但其并不属于具体裁判规则而更接近于原则性规定,以致各方主体在理解、适用该条款时常常存在不同认知。首先,法官需要发挥自由裁量权对缺乏认定标准的“扰乱市场竞争制度”与“商业道德”做出适宜判断,尤其要注意区分“商业道德”和“个人道德”“社会品德”之间的关系,否则可能陷入同案不同判的困境。其次,若无法对该条款进行准确理解、统一把握,则会导致企业在经营过程中针对合规业务投入更多非必要成本。例如,有的企业为了避免数据不合规,禁止、取消原本已经开展的数据业务;或者考虑到现有法律对企业数据的保护力度不够,拒绝开放原本可以开放的数据信息[8]92。《反不正当竞争法》第10条对商业秘密的认定同样不具有确定性,容易造成保护范畴模糊。至于第12条,法院通常适用第2款,因为第1款并未涉及构成要件及法律效果,仅具有指导性意义,对案件裁判的实际意义不大。

3.知识产权法规范

目前,我国并未设立相应的数据库保护制度,企业数据权属界定的知识产权法路径有两种:一是著作权法;二是专利权法。有学者提议将企业数据纳入知识产权领域进行讨论,但该保护路径的问题在于:一是企业数据作为高流通性的新型生产要素,大量数据非基于主动意识产生,而是在日常活动时产生的数字尾气或副产品[1]162。企业数据在总体上缺乏独创性、新颖性,不具备知识产权的客体特征,难以成为知识产权法的保障对象。例如,在大众点评诉爱帮网案中,二审法院改判认为商户简介与消费者的点评内容在整体上不具备汇编作品的构成条件④。二是企业数据权益保护制度与知识产权法的保障方向不同。前者旨在衡量各方主体利益的基础上,保证数字经济市场的活力得以充分释放,不需要额外嘉奖与鼓励,而后者则主要是为了奖励并保障创造性贡献成果。

(三)各主体间数据利益失衡

一方面,个人与企业间的数据利益分配不均衡。在数据权属界定过程中,存在个人“人格利益需保护”和企业“数据价值要开发”的天然矛盾,需要找寻定位其中的利益平衡点。在实践中,个人数据的过度收集、非法存储及不当泄露、丢失等现象屡禁不止。社交软件账户信息、医院就诊信息、学生学籍信息等个人信息泄露的事件时有发生。另一方面,数据权益归属界定涉及多方利益主体,各方均有在有限数据价值上实现互利共赢甚至试图构建“数据帝国”的主观意愿,天然的利益冲突正是界定数据权属的难点所在。例如,腾讯和华为对于微信数据的争夺[9],华为企图通过荣耀Magic智能手机采集用户在微信的聊天信息,以实现其人工智能功能,腾讯认为华为此举夺取了腾讯的数据信息,甚至侵犯了微信用户的个人隐私。企业间“数据鸿沟”的不断扩大,与数据的流通性、共享性特征持续背离,导致数据市场环境难以合法合规合理地实现“共建共治共享”。

二、企业数据权属界定难的成因分析

“共建共治共享”作为大数据时代社会治理的主旋律,赋予社会治理各层级各主体高度自主性,通过共同参与、共同协商、共同治理、共同分享,建设人人参与、人人有责、人人享有的社会治理共同体。借助“融入共建、聚力共治、联动共享”的理念,可以进一步从主体、路径、目标三重维度明晰企业数据权益保护体系的共建方向和全面发展路径。如何对企业数据权属进行精准界定,既能维护企业的合法数据权益亦能够呵护数据的自然流通属性,一直是摆在理论和实务界面前的主要困扰,究其原因主要还是企业数据所具备的不同于以往传统生产要素的全新样态,对于传统法律制度存在天然的适应性挑战。

(一)自然因素:企业数据要素特征复杂

1.企业数据具有伴生性和衍生性

在本质上,数据是一种对事实或者人类活动的客观记录,伴随自然和社会环境的特定主体而产生。譬如降雨量、蒸发量与径流量是伴生于自然环境的数据,而行程图是伴生于社会主体行为轨迹、位置的数据。根据伴生主体的不同,数据可分为自然数据、个人数据、企业数据与政府数据等。问题在于,若某项企业数据同时伴生于多个主体,自然会呈现保护谁、如何保护的分歧认知。例如,某公司生产的智能汽车,利用其装置的传感器可即时采集经过某特定路面的信息,而其他行驶过该路面的汽车也会收集到相同数据,此时数据便有了多个生成主体。值得注意的是,数据是黄金还是垃圾,关键看如何提炼和萃取。企业将人的行为、机器的运行与环境产生的数据作为原始数据进行分析、加工、整理、编排后再利用,才可形成具有更大经济价值的衍生数据,从而创造出更多创新产品及服务。但是,衍生数据的内容构成复杂,既具备自然要素也包括数据控制、数据处理、数据加工等人为要素。这些都在实际上加大了企业数据权利化的难度。

2.企业数据具有非排他性与非竞争性

企业数据是否具有非排他性事关权益主体权利义务的划分,非竞争性特征则影响数据资源的合理配置。企业数据是否具有非排他性与非竞争性,这一问题在理论上并未形成共识。对数据库保护最为谨慎、严格的欧盟国家认为企业数据具有非排他性[8]94,即某个人使用数据并不会阻碍同一空间、同一时间内另一使用者对数据的使用,换言之,数据的效能并不会因此改变。反观知识产权法对智力成果的保护范围⑤,企业数据的非排他性特征为知识产权法只保护数据的原创性成分提供了充分理由,允许数据的增值部分具有排他性权利,能促进更多数据的诞生、交易、流通与共享。传统的私权领域认为不宜对具有非竞争性特征的数据赋权,否则将导致数据资源的浪费,亦不能增加社会总福利。但在大数据的智能化时代,企业数据的非竞争性特征不应成为是否赋权的障碍性因素,是否有必要进行赋权保护需要结合实际情况来具体衡量。

(二)行为因素:企业数据权属界定标准难以统一

从数据行为的角度分析,企业的数据行为具有阶段性,大致可以分为采集、存储、加工、利用等阶段,不同阶段所涉及的技术手段、权益主体各有差异,因此对于企业数据权属的界定方法也需要因势而定。有学者认为,通过“网络爬虫”技术收集而来的原始数据涉及个人敏感信息偏多,可根据“关联规则”赋予相关个人数据产权;继而再依据“捕获规则”,将经过脱敏处理而生成的数据集合或者数据产品权利分配给企业[10]。也有学者提出分步骤、分阶段、分类分级的“场景化”界定模式以摆脱“非此即彼”的思维束缚[11]。另有学者从法经济学的视角,提出在某个特定数据处理环节中,效率最高的一方将拥有该数据产权[12]。还有学者提出,企业数据权属的初始界定应依据生成或伴随原则,后续再依靠数据市场做出动态调整[13]。现有研究成果将企业数据权属界定标准分成三类,即企业数据资源利用效率、企业数据伴生性特征以及数据使用场景。总而言之,由于企业数据类型的多样复杂、使用场景的多变及数据交易的动态化,其权属界定标准难以实现统一。

三、企业数据权属界定机制的优化路径

为最大限度地发挥数据的资源价值,党的十九届五中全会反复强调数据产权建立的迫切性与时代需求性。在此背景下,企业数据权利化备受各方关注。因数据自身构造的复杂性与数据行为的多变性,涉数纠纷频繁发生,既有法律规范的权利体系无法满足纠纷解决需要,也有各权利主体间的利益难以平衡的问题。因此,有必要在企业数据之上设立新型民事财产权利,为其权属界定提供直接的法律依据。值得注意的是,企业数据类型多样,不可采取一刀切的绝对财产权保护模式,需以数据价值生成机制为区分标准,对不同阶段承载利益类型不同的企业数据进行差异化的权属配置,以此平衡各方利益的同时实现数据价值的最大化。

(一)厘清企业数据的权益性质

从性质上来说,企业数据权益属于新型民事权利。关于企业数据的权益性质,立法并未做出明确规定。在企业数据侵权案件中,法院有时将企业数据权益作为企业间的竞争利益予以保护。理论界对于企业数据的权益性质存在“物权说”“债权说”“权利束说”“知识产权说”等多种观点。一般而言,新生利益会与传统权利存在包含、交叉、完全独立三种关系,但只有出现后两种情形,才涉及构建新型权利的问题[14]。企业数据所涉及的权益与传统法律权利存在交叉包容关系,但在更多应用情景中,企业数据权益完全独立于传统权利的辐射范围。因此,有必要将企业数据的权益性质规定为独立于物权、债权、知识产权的一种新型民事权利。

(二)企业数据是新型无形财产权益客体

我国《民法典》第127条规定:“法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的,依照其规定。”此条款首次明确了“数据”“网络虚拟财产”作为客体受法律保护,但并未解答“数据”“网络虚拟财产”的具体私法定位,对于其权利内涵、义务边界等内容进行了大量留白,给法学研究和法律解释留足了空间。要证成企业数据的可客体性及应为何种权利客体,需要结合私法领域的权利客体确认过程来分析,并进一步结合财产权益的一般法律特征予以展开。

从民事权利客体层面分析“财产”的含义,古罗马法上并没有应用“财产”的概念,而是用“物”的概念来替代,认为物处于人的对立面。法国民法继承了古罗马法的“二元划分法”,将财产分为有形财产和无形财产,并在此基础上将无形财产的范围扩大化,认为财产既包括有体物,也囊括了各种有经济价值的权利[15]16。我国《民法典》并未直接给“财产”设置定义,保持开放的姿态以回应时代发展的现实需要。在《民法典》“民事权利”章节体系中,立法者采用直接表述和间接表述模式对人格权、广义财产权等权利客体体系进行了规定,类型多样、层次分明。其中,《民法典》第126条明确规定,民事主体享有法律规定的其他民事权利和利益,这为未来可能出现的权利客体预留了充足的解释空间。

对于财产权的权利客体特征,从理论层面分析,财产是指可人为支配的,能用金钱衡量且易满足人类某种物质需求或精神需求的客观事物。换言之,财产应拥有价值,并且具备独立性和可支配性。企业数据的价值属性在日益频繁的数据交易中逐渐凸显,若企业数据不具备财产属性,不具有经济价值,数据争夺战从何谈起?企业数据在被企业采集、存储、加工、利用的过程中,逐渐剥离主体在数据市场中流通,因而具有独立性。在企业数据的采集初期,对于数据的控制支配权大多由用户(个人)掌握,用户(个人)可决定是否产生、产生多少及如何使用数据,但经过时间的沉淀,企业获得用户(个人)的授权并进而掌握更多的控制权与支配权。例如,企业可通过技术手段设置平台用户的访问权限,侧面印证了企业数据具备可支配性。通览《民法典》第127条审议历程⑥,立法者认可数据符合知识产权客体的其他法律特征,只是不具备智力成果的创新性,说明企业数据与无形财产权益客体在法律特征上的匹配度较高。

(三)准确区分企业数据的类型化是赋权前提

关于企业数据类型的区分方式多种多样。比如,根据数据的存储状态不同,可将企业数据分为“公开数据”“半公开数据”以及“非公开数据”;根据数据的获取环节不同,可分为“个人数据”与“非个人数据”。上述分类方式都是从静态层面帮助我们直观理解企业数据的内涵及其内部构造,并未涉及技术层面上关于数据分类的讨论,难以从根本上解决企业数据的权属问题。技术与法律本就不是两条相互平行的路径,二者的合理交融,不仅可以让企业数据权属界定落入科学技术的保护范围,而且能使科技本身在法律层面获得新的解读。当我们的目光在法律与技术之间来回游移之际,技术的本质属性绝不能成为被忽略的对象[16],对企业数据进行分类的落脚点也应是技术本身。企业数据的核心在于价值,而价值生成、归属的核心要素是“算法技术”,其决定数据是否具有价值以及拥有多大价值,并且构成权利产生的基础[17]。根据数据的价值生成机制不同,可将企业数据分成“原始数据”与“衍生数据”,在此基础上可对其进行类型化赋权,最终确定数据权属。

(四)对企业数据进行类型化赋权

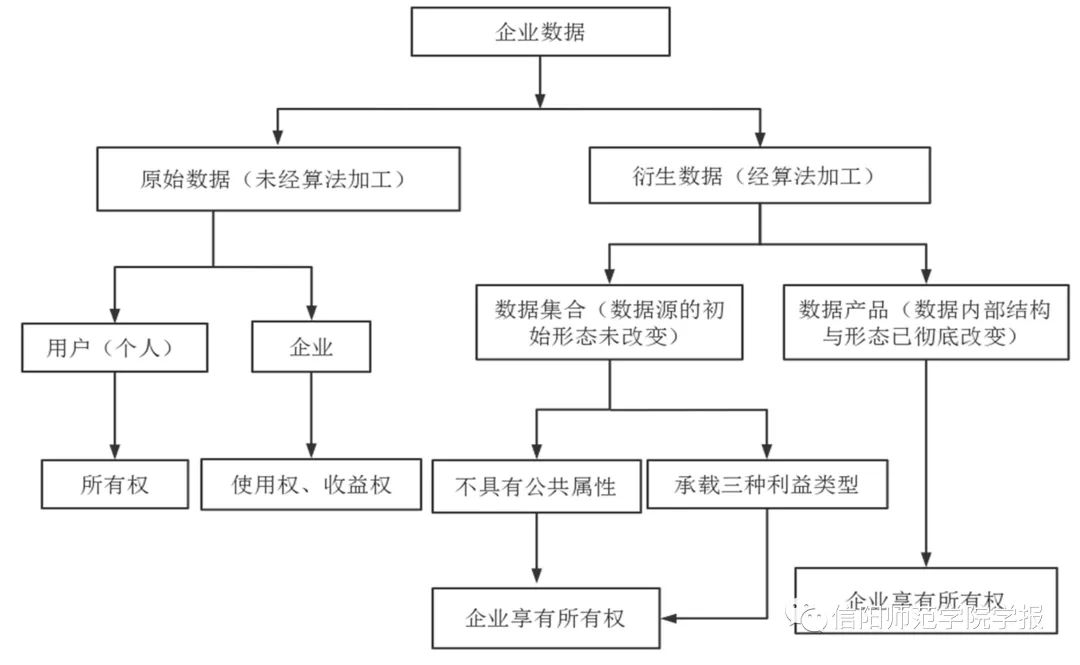

毫无疑问,企业数据新型财产权的客体是企业数据。至于主体与内容,企业控制的数据一般经历收集、存储、加工、利用等多个环节,涉及多重主体。处于不同形态与场景的数据,由不同的主体进行控制。那么,能否直接用同一种企业数据权利对其进行规制?如何在个人与企业、企业数据收集者与处理者之间进行权利划分?如何平衡赋权与数据流动、共享之间的冲突?或许,对企业数据进行类型化赋权(如图1所示)并进行适当限制是一种合理的优化方案。

1.原始数据

原始数据是指企业内部管理、经营且未经过算法加工的原始形态数据,包括个人与企业机器生成的数据源。在一般情况下,此类数据会随着时间的推移而持续更新。原始数据与个人信息安全息息相关,也与企业人格利益、隐私安全密切相关。基于平衡用户(个人)利益与企业利益的目的,用户(个人)对自身产生的原始数据享有所有权,主要体现在人格权属方面,但若将此类数据财产权益也赋予用户,则逻辑上很难证成。理由有二,一是我国《民法典》第1 034条规定了自然人的个人信息受法律保护,若企业侵犯用户(个人)的信息安全,用户(个人)可以据此寻求法律救济,此外我国已经构建起多层次、系统性的个人信息保护制度,不仅有法律规范的保护,而且有行业规范与技术标准的助力[18];二是企业所获取的用户(个人)信息,一般不具有直接经济价值,若将财产权益归属于用户(个人),将会削弱企业开发新数据产品的积极性,不利于数字经济的活力激发。因此,将此类企业数据的财产权益归属于企业自身更具合理性,即企业享有该类数据的使用权与收益权。

图1 企业数据类型化赋权示意图

值得强调的是,用户可否再次为第三方企业设立数据使用权而未经收集者的同意?如果用户与第一次授权收集的企业之间签订协议,约定用户不可再次许可第三方企业使用个人数据,则不能,反之可以,但需要注意双方签订的用户协议是否属于格式条款?企业是否尽到提醒义务?若未单独提醒用户并经过用户同意,属于排除用户主要权利的无效条款,用户仍可将数据许可给第三方企业使用。循此逻辑,在上述“腾讯与华为对于微信数据的争夺案”中,华为的抗辩具有合理性,即荣耀Magic手机可以经过用户授权后根据微信聊天内容加载地址、天气等数据信息。

另外,该如何解决多主体间收集者的认定问题?这需要查明厂商之间是否有约定,若有约定,遵从权属分配约定。否则,采取“服务器说”,即以数据是否上传到企业服务器为认定标准,若多个厂家都将数据上传到自身服务器中,则多方主体皆为数据“收集者”,享有平等使用权与收益权,各主体都可利用自己的技术能力挖掘数据潜能,促进数据的开发利用。

2.衍生数据

衍生数据是指对经授权获取的用户数据进行算法加工处理后而产生的具有商业价值的数据。其中,数据控制者利用算法技术对原始数据进行收集、清洗与初步加工后形成数据集合,在数据集合的基础上再通过算法深度加工、处理后形成数据产品。于数据集合而言,数据的部分价值已得到挖掘,但并未改变数据源的初始形态。因而,一部分数据不再具有公共属性,另一部分数据却还同时承载个人人格利益、企业财产利益与公共利益。于数据产品而言,由于技术介入,其原始数据结构、形态皆已发生变化,不再具有人格利益与公共利益,仅存在企业财产权益。同时承载三种利益类型的部分数据集合,其个人人格利益与公共利益已被弱化,信息主体的授权是企业拥有排他性权益的合法依据,根据洛克的劳动财产权理论,有形财产与无形财产的权益皆属于劳动者的劳动所得,判定谁为劳动者成为权属认定的关键环节。对于不再具有公共属性的企业数据集合与数据产品,企业付出了劳动,权益应当归属于企业,企业可以作为新型财产权利的权利主体,享有数据所有权。

3.权利内容与权能配置

权利内容与权能配置在实际上是将分解后的数个权利或权能分配给企业数据控制者,既是划分权利义务的过程,也是明确边界的过程。企业数据新型财产权是一种行为性权利束,由多种权利组合而成,应从行为效率的角度对数据控制者分配权利和权能。企业数据新型财产权与私法领域的传统财产权一样,既有积极权能,也有消极权能。企业对其合法采集的数据集合或者产生的数据产品既享有占有、使用、收益和处分的权能[19],也对数据集合的实质内容或者数据产品享有排斥他人不当干涉、未经许可进行复制或使用的权能,具有对世效力。为了刺激数据权益可能带来的经济激励,积极权能还可以进一步划分为经营权与资产权两种权能。

基于经营权,企业可利用其合法占有的数据进行正常的经营活动。企业对数据的占有是指对数据进行支配和排他性保护。此处的排他性保护与上述企业数据的非排他性并不冲突,需要加以区分。企业占有原始数据或者数据集合,并不表明用户丧失对个人数据的控制权,一是因为企业收集数据时要遵循诚实信用规则,具有告知义务;二是用户在使用软件时可撤回、修改数据等。例如,《深圳经济特区数据条例》第22条第1款规定,自然人有权撤回部分或者全部处理其个人数据的同意。对于数据产品来说,数据控制者享有的占有权,是一种原始取得,具有一定的“公示”作用。企业经营的终极目标是为了营利,基于资产权,企业可对数据创造的增量价值进行收益或处分。这样,企业数据新型财产权的主体,就会基于预期收益展开数据交易。与此同时,应对处分权能进行狭义解释而理解为“处理”,即企业只能对数据进行变更、传输等操作来确保企业数据权益的基本实现,但不可永久性删除。

4.数据流动与共享

为了避免数据的流通与再利用受到影响,需要援引比例原则明确企业数据权属界定的义务边界,使之成为有限财产权。首先,需衡量用户人格利益与企业财产性权益何者更具有优越性,一般认为前者更具有优先性,即企业在处理数据的过程中不得以牺牲用户的人格利益为代价。其次,为了协调企业数据权益保护与创新发展之间的矛盾关系,需要依据比例原则来判断数据主体抓取企业数据的行为是否具有正当性,若其行为符合适当性、必要性以及均衡性原则,为了促进企业创新发展,可倾向于认定抓取行为具有正当性。同时,公共利益通常比企业财产性利益的价值位阶更高,我国《数据安全法》第8条明确规定了任何企业数据主体都要承担社会责任,不可因处理数据而损害社会公共利益。在这个过程中,需要依据比例原则反复衡量,防止以保护公共利益之名,行损害企业利益之实。

四、结语

企业数据作为新时代的基础资源与生产要素,其价值在日常经济活动中日益凸显,如何在法治层面对数据价值进行体系化保障,是法治现代化的应有之义。《民法典》首次在立法层面肯定了数据的法律地位,这对于企业数据权属界定机制的建立是一次好的机遇。权利的本质是对正当利益的法律化或制度化[20],新型财产权理论的出现以及类型化的保护路径,似乎为企业在数据权属界定过程中存在的现实问题之解决找到了合适出路,但具体的权属界定以及权益行使规则在零星尚不成体系的企业数据侵权判例中还无法寻找精准答案。需要循着立法以及司法的双向维度,基于保护与利用的双重目的,来系统性构建企业数据权属界定机制,以回应国家治理体系和治理能力现代化在大数据治理领域的时代要求。

注释:

① 参见杭州铁路运输法院(2017)浙8601民初4034号民事判决书。

② 参见广东省深圳市中级人民法院(2017)粤03民初822号民事判决书。

③ 参见北京知识产权法院(2016)京73民终588号二审民事判决书;上海市浦东新区人民法院(2015)浦民三(知)初字第528号民事判决书;杭州铁路运输法院(2017)浙8601民初4034号民事判决书;杭州市中级人民法院 (2018)浙01民终7321号民事判决书;上海市第一中级人民法院( 2014)沪一中民五(知)初字第22号民事判决书。

④ 参见北京市第一中级人民法院(2009)一中民终字第5031号民事裁定书。

⑤ 参见《中华人民共和国著作权法》第2条、第5条;《中华人民共和国专利法》第2条。

⑥ 《民法典·总则编》前身是指《民法总则》,2016年5月20日《民法总则(草案)征求意见稿》第103条新增了 “数据信息”作为知识产权客体,《民法总则(草案)》(一审稿)继续适用该规定,但在对其公开征求意见时,诸多意见认为数据信息本身不具创新性,不应当纳入知识产权客体范畴,因此《民法总则(草案)》(二审稿)将数据信息从知识产权客体条文中删除并与网络虚拟财产合并规定于一条,该规定持续沿用至今。

参考文献:

[1] 周樨平.大数据时代企业数据权益保护论[J].法学,2022(5):159-175.

[2] 刘杨.国家邮政局协调解决菜鸟顺丰数据互通问题[EB/OL].(2017-06-03)[2023-04-29].http://www.gov.cn/xinwen/2017-06/03 /content _5199542.htm.

[3] 杨翱宇.数据财产权益的归属判定[J].重庆大学学报(社会科学版),2023,29(1):241-254.

[4] 约翰·洛克.政府论:下册[M].叶启芳,等译.北京:商务印书馆,1964.

[5] 李安.论企业数据财产权的正当性:以洛克财产权学说为视角[J].科技与法律(中英文),2022(1):91-100.

[6] 杨琴.数字经济时代数据流通利用的数权激励[J].政治与法律,2021(12):12-25.

[7] 李淮男.数据产权界定的困境与纾解[J].北京政法职业学院学报,2022(2):80-87.

[8] 丁晓东.论企业数据权益的法律保护:基于数据法律性质的分析[J].法律科学(西北政法大学学报),2020,38(2):90-99.

[9] YANG JIE ,ALYSSA ABKOWITZ .华为和腾讯陷入用户数据之争,腾讯要求政府介入[EB/OL].(2017-08-04)[2023-04-29].https: / /www.Huxiu.com/article /208436. html.

[10] 许可.数据权属:经济学与法学的双重视角[J].电子知识产权,2018(11):23-30.

[11] 秦天雄.对场景化界定数据产权的思考[J].上海法学研究,2021,5(1):1-13.

[12] 周林彬,马恩斯.大数据确权的法律经济学分析[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2018(2):30-37.

[13] 魏鲁彬,黄少安,孙圣民.数据资源的产权分析框架[J].制度经济学研究,2018(2):1-35.

[14] 张悦.从新生利益到新型权利:立法与司法的双重审视[J].法律方法,2021,33(1):417-435.

[15] 尹田.物权法理论评析与思考[M].北京:中国人民大学出版社,2004.

[16] 张宇.技术保障与规则建构:区块链视域下的电子证据适用[J].南京社会科学,2021(10):93-99.

[17] 王蕤,张妮,吴志刚.算法规制与权利生产:政府数据确权的反向路径[J].电子政务,2021(2):75-83.

[18] 张淑芳.我国个人信息保护规范供需现状述评[J].信阳师范学院学报(哲学社会科学版),2023,43(2):33-39.

[19] 李扬,李晓宇.大数据时代企业数据权益的性质界定及其保护模式建构[J].学海,2019(4):180-186.

[20] 姬蕾蕾.企业数据保护的司法困境与破局之维:类型化确权之路[J].法学论坛,2022,37(3):109-121.

On the Optimization of Mechanisms for Defining the Ownership of Enterprise Data

ZHANG Yu, WU Liyuan

(School of Law and Sociology, Xinyang Normal University, Xinyang 464000, China)

Abstract: Accurately defining the ownership of enterprise data is an important prerequisite for promoting the sharing of data resources. At present, because of the fact that the elements of enterprise data are complex and it is difficult to solidify the definition standards for the ownership of enterprise data, there are still many practical problems in the definition of the ownership of enterprise data, such as insufficient theoretical supply, inadequate legal protection system, and difficulties in balancing the interests of all parties.In view of this, a new theory of property rights can be introduced in the scope of civil law rights to give enterprise data a clear status of a right object. The core value of enterprise data lies in “algorithmic technology”, and the enterprise data can be divided into raw data and derivative data based on whether it has been processed by algorithmic technology. For raw data, the individual who generates the data enjoys the ownership, and the enterprise has the right to use and benefit from it; while for the latter, it can be confirmed that the enterprise enjoys the ownership, but necessary restrictions are placed on the content and the configuration of the rights. At the same time, it should not be overlooked that the relationship between data empowerment and data sharing should be continuously optimized, with a view to building a “co-construction, co-management and sharing”mechanism for defining the ownership of enterprise data.

Key words: enterprise data; ownership; algorithm techniques; typology empowerment

OSID:

中图分类号:D922.294

文献标识码:A

文章编号:1003-0964(2023)04-0035-07

收稿日期:2023-04-28

基金项目:河南省哲学社会科学规划项目(2020CFX027);信阳师范大学“南湖学者奖励计划”青年项目

作者简介: 张 宇(1985—),男,河南光山人,法学博士,副教授,硕士生导师,研究方向为民商法学。

DOI:10.3969/j.issn.1003-0964.2023.04.006

(责任编辑:邱海洋)