从葡萄苗到红酒要经历哪些步骤?

作者:本站编辑

2023-06-29 17:50:46

39

今年年底我准备出一集60分钟的纪录片,叫作《创天岭的四季》quatre saisons au Chuangtianling,展示一下一年的轮回里葡萄与酒是怎么工作的。今天我准备先解释一下红酒产生需要经历的过程。

这个过程耗时需要四到六年不等。先上一个图文版,以下所有照片都拍摄于我家在湖南山上的葡萄园、酒窖、酿酒作坊内,拍摄时间跨度有一两年。百年老店,承诺决不使用网图,请各位客官慢用。要想当酿酒的作坊主,首先得建园。学过生物的同学们都知道,葡萄这种植物,如果从成熟的树上剪下枝条,早春扦插在地里发芽长出来的小树,以后它的性征会跟她的母树几乎一模一样。比如我家今年从湘西雪峰山上剪来扦插的小苗。像这种扦插容易成活的品种,长到五月就会形成上图的势头,相当乐观。根部的白色小包叫作愈伤组织,是春天将要生根的前兆。然而也有那天生不容易成活的品种,比如我家山上创天岭原有的葡萄们,虽然与雪峰山的葡萄是亲近,但经过多年反复斗争试验,扦插就是活不成,那么只能用葡萄籽培养。同样是学过生物的你,一定知道,葡萄这种不可预测的植物,用籽发芽培育的苗长大成树的话,结不结果、结什么果,都与母树不一定一样。因此,我采用的办法是,坐等秋天鸟儿与马蜂偷吃葡萄掉落的籽,春天从地里发芽长成苗。上图是当年的苗长到6月时的面貌,她们叶片上的白色粉末是刚喷施的波尔多液,防止病菌生长用的。这些小苗到冬天会被移植到新的园子里,来年春天将母树上的新芽嫁接到她们头上,长大后结果就是可预测的了。这种方法过程繁复、劳动量大、周期长,但十分健康可控。

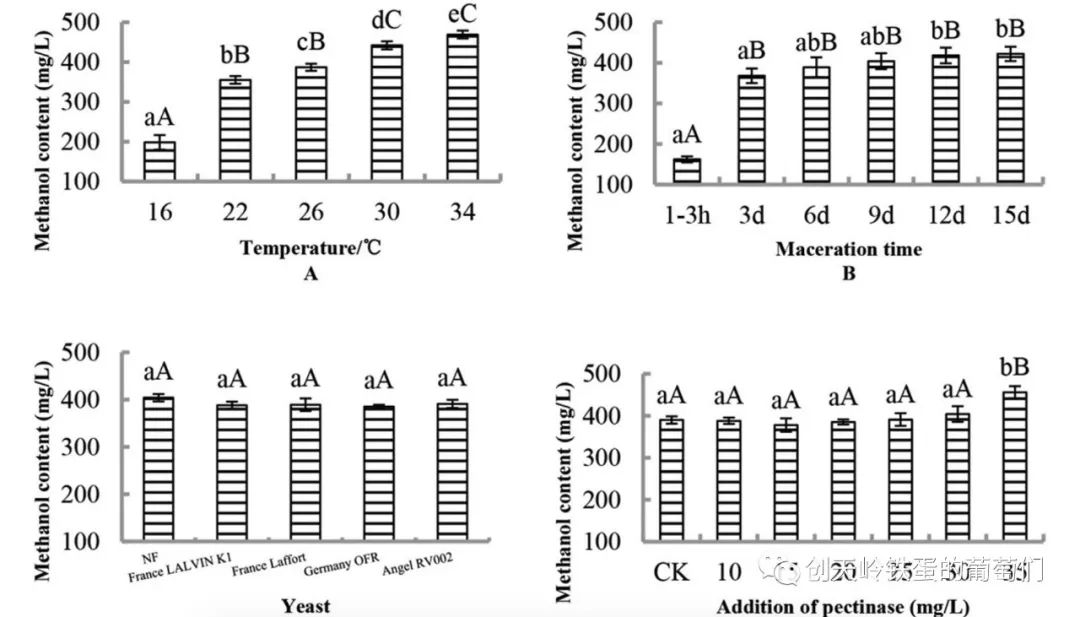

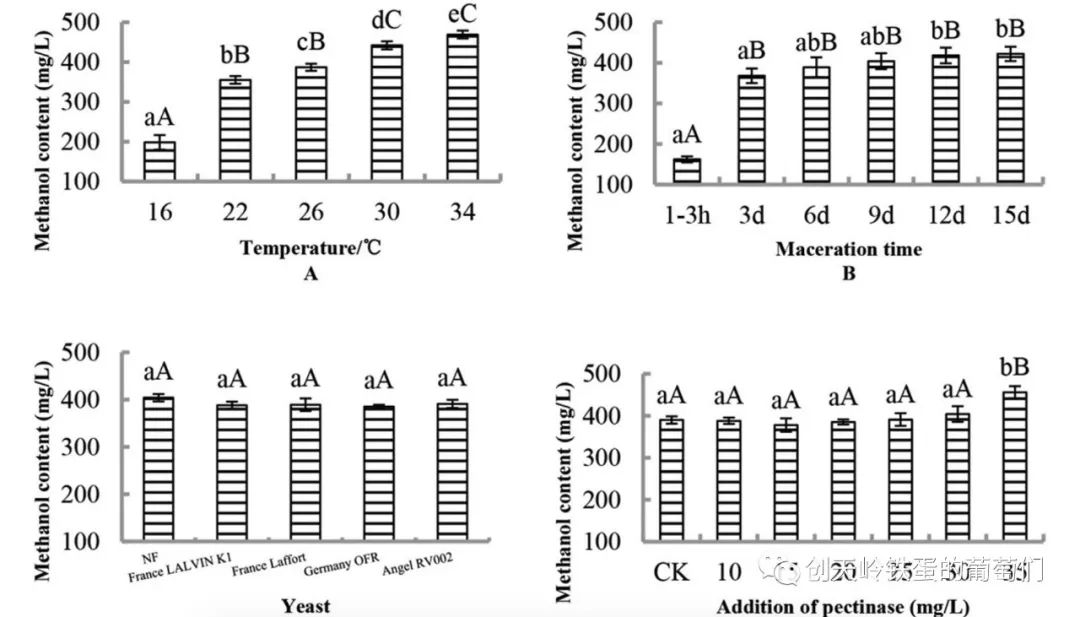

你要问,既然有了雪峰山易活的苗,为何还要繁殖本地这么硬核的品种?因为她们的果实有细微差别。雪峰山葡萄从发芽、花期、结果、成熟的每一个步骤都比我家山上的品种晚两周,她的果实皮更薄、天赋糖分更高,但也更脆弱、丹宁不足,像是李煜的词,有点儿靡靡之音的意思;而创天岭的葡萄皮厚且硬、力大势沉且极抗病,几乎不用农药保护,果实风味浓郁,好比苏轼的词,全是大江东去、惊涛拍岸。这苏东坡风格的葡萄终究是我的基本盘。我计划过两年来一波混酿,看看有没有惊喜。葡萄苗们从这个样子长大到能够挂果,我姐夫在云南的园子里只要2.5年。是的,我家基本上现在是个葡萄世家的状态,有不同的人在不同的地方种葡萄。而在我湖南老家的山上,需要4年。一般的酿酒佬,熬到四年后的今天,基本上从山西挖煤带回来的钱也已经花完了,老婆抱着孩子因为耐不住山里的清贫也跟山下的老王跑路了,于是热情已远不如创业当初。在这个阶段,有50%的酿酒佬因为资金链断裂已经退出红酒产业,把小苗拔了卖钱,回城里上班去了。剩下那一半像我一样意志额外坚定、老婆相当靠谱的,或者纯粹是钱还没烧完的,第四年春天终于看到了葡萄架上发出的新叶,觉得今年大有可为。湖南的春天雨水猛如虎,芽们发得迅速,一周得用手抹一次,像这样一根根枝条抹去冗余的芽。这个季节,山里的油桐花开得妩媚呀,但与酿酒佬无关。他的所有时间都在抹芽、除草,连狗都比他空闲。小心翼翼度过春天,夏天的枝头终于挂了果实,四年的辛苦第一次见到了葡萄本萄。它们长得又大又圆,一个雨后的夏日夜晚,直径能胖一圈。眼见着夏天过了一半,秋天还会远吗?接下来的问题是早做准备该用什么来发酵呢。法国人和我们宁夏贺兰山的老哥用装了制冷设备的不锈钢大罐,一只10吨的都有;美国乡下的农民用大木桶,外面盖冰块;你如果跑下山去问村口的大娘,她说干脆用10块钱一只的塑料桶。不管用什么,现在趁农活儿不忙,就得备着去。我的办法是学习格鲁吉亚人,将陶罐埋进地里,依靠土地的热传递来控制发酵温度。这里,我得批评一下山下的大娘,她这样操作是十分危险的。念过葡萄酿酒工艺学的你一定知道,葡萄发酵过程中影响甲醇发生的主要因素有两个,一曰发酵温度,一曰浸泡时长。浸泡时长很好控制,但对于发酵温度,大娘是压根儿就没打算插手。于是,大娘的塑料桶一般在第三天就开始烫手了,黑操作半个月下来,真拿出来喝时,酒味儿基本没有,但别的味儿要什么有什么。喝了还是比较容易出事。我的目标是在秋天天气转凉的季节,我埋在地下的陶罐内基本保持在20度出头为最理想,经过多年监测,在十月份是可以实现的。去年(2022)湖南大旱,葡萄异常早熟,9月20左右就开始采摘,夏意正浓,以至罐内温度几乎出现过25度,实属罕见。就果酒发酵而言,温度越低、发酵时间越长,酒精度越高,因此去年的酒精度略果然偏低。埋罐子也是个技术活儿。先得用柴木火把陶罐内壁烤热了,再将烧得滚烫的蜂蜡刷在内壁上,把内壁的气孔们都堵住。这样,在长达几个月的发酵过程中不至于内壁呼吸而获得过多氧,导致醪糟氧化过度,不能产生足够酒精。但又不能堵得死死的,像不锈钢罐一样完全不能发生呼吸,那样罐里装着酒埋在地里再多年份也不能陈化。填埋陶罐用的是粘土、石灰与小石子的混合物,经水冲洗下去后会紧密附着于罐的外壁,促进陶罐与土地的热传递。夏天的准备工作做完后,也入秋了。秋风凉、秋叶黄。不用农药控制的话,葡萄许多叶片染了霜霉病,变得火红。随着果实糖度一天天升高,吸引来马蜂与鸟儿都来园子里置办年货了。等到深秋,小动物们吃剩下的葡萄们糖度酸度都入了化境,就得天天盯着天气预报千万不要下雨。这个时候要是来两三天秋风秋雨愁煞人,轻则昆虫与霉菌暴发,重则果粒爆裂,一夜回到解放前,只能等第5年从头再来。如果碰上这一茬,那50%有毅力的酿酒佬也有一半扛不住,基本都回家洗脚穿好袜子准备下山了,剩下25%的还能进入第5年的角逐。好在湖南山区深秋是一年中最干燥的季节,难得碰上多雨的年成,我几乎年年都能安全度过这一关。每往前赌一天,都是胜利的一天,这一天没有下雨,葡萄含糖量上升了一点、风味更浓了一点,感觉又胜了老天爷一着。然后突然某天,趁着老天爷还没反应过来,以迅雷不及掩耳之势全家老少出动将葡萄一早晨就采光了扔进木桶里踩烂,就倒进罐里发酵了。中国农业大学的李华教授写了一本书叫作《葡萄酿酒工艺学》,写得很好,完美解释了从这一刻开始接下来几个月罐子里发生的所有事情。当然了,法国的大兄弟是用不锈钢罐装葡萄浆发酵,他们先给葡萄浆里通二氧化硫,杀死所有小生物,罐子里成了生命的真空。然后投放人工培育酵母进去主导发酵。人工培育酵母的生命力与抗二氧化硫能力要远远强过自然界的野生酵母,所以这件工作,它们干得高效又靠谱。然而我们乡下人,不太信任工业产品,是不愿意给葡萄浆通二氧化硫,也不投喂酵母的,基本上,木桶里、葡萄皮上自带的野生酵母菌就够用。只是发酵启动得更慢,风味更不可控而已。一开始那几天,每天还得拿根棍子进去捅一捅,给酵母菌喂充足的氧气。这几天它们参与的都是有氧反应,基本是不产生酒精的,等到酵母菌的种群达到超级大的数目,我会突然将罐口盖住,用蜂蜡封得死死的。这样让酵母菌在憋屈的状态下持续工作,产生酒精,直到糖全部消耗干净,酵母菌差不多死绝。这样封住后,里面会发生的活动叫作乳酸发酵。乳酸菌不需要氧气,把葡萄酒里的苹果酸转化成乳酸,这两者有什么区别呢?你平常咬一只青苹果那种尖刻的酸味,需要最后变成煎黄油发出的那种醇和的味道。这就是为什么有些红酒明明有酸味,但并不让人不愉悦。下一次开盖时,天气已经大凉。一切都很美好,让人无比欣慰的画面应该是这样的。它应该是晶莹剔透,无比明亮的,像一眼古老的泉水一样安静地等待着酿酒佬。这样的酒,用一台极小功率的泵吸上来,放在杯里就可以直接饮用,果香浓郁,极新鲜。但如果酒精度够高,一般都还要将固液分离,再次倒回罐里用泥巴封住再陈化一年半载才是最佳饮品。酿酒这件事情,哪能次次都如人意?让人心碎的画面是下面这样。暗淡无光,还起了白霜,这是酒花菌感染的标志。然后就没有然后了,倒掉假装什么也没发生过。不通二氧化硫,非要用天然野生酵母,玩儿的就是心跳的野生酿酒佬哪年不要碰到这心碎的画面?别问我怎么知道的,我的心太乱,要一些空白。试问法国大兄弟们10吨一只的发酵罐,谁受得了这损失?剩下那25%的酿酒佬,经受这一打击,终于在一个月黑风高的夜晚,独自面对墙角坐着就崩溃了,放声大哭一场。五年来倾家荡产,酿了一坛这么个玩意儿。于是,多数人都下山回城里上班去了。等又过了很久很久(一年或者20多年)以后,有一天下大雪了,酿酒佬放下手里上一顿剩下的烤土豆,突然想起来有一罐酒该出窖了。他疯狂地刨开封口的泥土,舀出一勺宝石色的琼浆,终于做出了那个传说中最逼格满满的动作:尝酒。