上世纪末,中国啤酒市场出现了英国巴斯、香港中策等外资品牌集体大逃亡。日本啤酒却一反常态,在外资品牌的撤退中大举进军中国。

当时,三得利的副总经理陈启刚喊话:“不要认为外资啤酒全部从中国啤酒市场溃败而逃了”。然而仅仅二十年后,日本啤酒便在中国市场销声匿迹,这又是为什么呢?

01

我们可以想一想,自己能想到哪些日本啤酒品牌?笔者自己听过的,也只有朝日啤酒。

而反观国内啤酒品牌呢?青岛、雪花、哈尔滨则是家喻户晓的。

如果一大群人去饭店吃饭,自然就会选择这些熟悉的品牌,而不是去尝试一个陌生的品牌。

如今,日本啤酒在中国市场的知名度如此之低,却依然不愿意进行大力宣传。很多年轻群体对日本啤酒的特点和优势不了解,自然更不可能形成忠实的消费群体。

然而,曾经的日本啤酒却在中国很有名气。早在上世纪80年代,日本啤酒就进入中国市场了,并受到了中国人的欢迎。

比如著名的日本品牌三得利,从1996年开始在上海生产销售啤酒,四年内就占据了超过30%的市场份额。

巅峰时期甚至一度在中国的销售额达到50亿日元,成为上海销量最好的外国啤酒品牌。

除了三得利,1994年朝日啤酒也进入中国,在烟台、泉州、杭州与深圳等地合资设厂,开始布局。

在中国啤酒产业还不发达的年代,这些外来的日本啤酒产品更受沿海城市人们的青睐,一时间,日本啤酒企业风光无限。

2004年1月,朝日啤酒联手伊藤忠商社以3.8亿美元拿下中国饮料龙头康师傅饮品业务50%的权益。随后几年,朝日啤酒更是以6.665亿美元购入了青岛啤酒19.99%的股权。

可以说,这时的日本啤酒企业大有一举拿下中国市场的野心。

02

然而,日本啤酒公司虽然有着征服中国市场的野心,但是行动迟缓,没有及时适应中国市场的变化。他们原以为当时是占领中国市场的开始,没想到却是巅峰。

比如日本著名的朝日啤酒,就很明显没有对中国市场做出相应的调整。

我们都知道,中国的饮食习惯向来是偏口味重一些的,自然喜欢口感醇厚、风味浓郁的啤酒。

而日本的饮食习惯则是少油、少盐,因此生产的啤酒例如朝日啤酒和国产的青岛、雪花啤酒相比,则是口味偏淡,风味欠佳。

根据《投资者报》的报道,中国消费者认为朝日啤酒味道“淡”,甚至有人称之为“水啤酒”。

很明显,日本啤酒主打的口味清淡,是不符合中国人饮食需求的。

在这样问题的情况下,日本啤酒也并没有太多的投入和创新去适应中国消费者的口味和需求。

反观国内的青岛啤酒却通过迎合消费者的需求进行了产品迭代和改进。

青岛一厂是青岛啤酒的发源地,企业为了使啤酒口感更好,选用优质材料和上等啤酒花以及崂山矿泉水为原料酿制而成。

这样既保证了啤酒的口味清爽、香气浓郁、泡沫细腻,也符合了中国人对啤酒的口感和喜好。

同样,日本啤酒不仅是在口味上抓不住中国人的胃,宣传上也抓不住中国人的心。

这几年“国潮”元素流行,雪花啤酒就抓住了机遇,将啤酒定位“年轻、活力、国潮”,将品牌历史底蕴与年轻潮流融合,受到了年轻人的喜爱。

比如雪花的脸谱系列,以中国传统文化中的脸谱为设计元素,展现了中国文化的魅力和内涵。

其中包括了京剧脸谱、川剧变脸、秦腔脸谱等多款产品,每款产品都有不同的口味和风格,满足了不同消费者的需求和喜好。

相比之下,朝日啤酒的营销和宣传力度相对较弱,缺乏创意和亮点,难以引起中国消费者的关注和兴趣。

就在去年,朝日啤酒还涉及虚假宣传“声称能预防高血压、改善血管弹性”,将普通饮料食品宣传为药品,被罚款10万元。

在近两年国内外的食品行业都在向着“中国国潮”的宣传方式发展时,朝日啤酒却反其道而行去宣传医疗保健功效。

这种舍本逐末、不与时俱进的宣传理念也是这十几年来日本啤酒产业无法在国内赢得受众的重要原因。

2015年,日本啤酒三得利将合资公司的50%股权出售给青啤,结束了中国市场的业务。2017年,朝日将手中青岛啤酒的股份转给了复星,再也无力对抗中国啤酒企业。

03

如今,中国市场和消费人群被国内啤酒牢牢把握,日本啤酒彻底失去了竞争力。

近年来随着我国的消费水平提升,国产啤酒已经从无到有,转向从有到优的趋势,具有消费能力年轻人也越来越乐意去购买中、高端的啤酒产品。

在啤酒价格接受度调研中,33.45%的消费者表示“不太关心价格,只关心啤酒是否好喝”。

因此,国内啤酒厂商也相应做出了调整:华润啤酒推出千元的高端啤酒,随后青岛也紧随其后推出自家千元啤酒。

这些厂商敢于定如此高昂的价格,正是由于他们有一批忠实的用户。

而日本啤酒不仅在中国的低端市场捞不到便宜,中、高端方面也没能打进中国市场。

原因恰恰是在上世纪90年代日本泡沫经济破裂导致衰退,日本政府长期采取金融紧缩政策,居民消费意愿急剧下降。

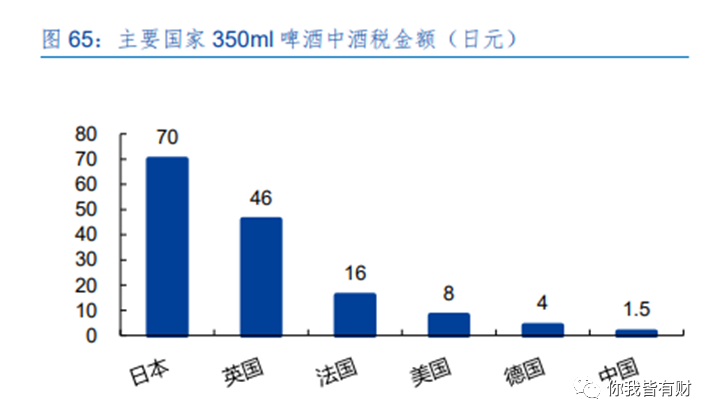

在这样一片红海的市场,加上日本繁重的啤酒酒税,使得日本啤酒企业要想盈利去开发新的中、高端产品更是难上加难。

面对这样的经济状态,日本啤酒的高端化被迫终止,市场很快又重新陷入了低价竞争的僵局。

后果就是,等到日本在80、90年代吃到了当时中国空缺的市场红利,本土却无力继续进行本土化和产品升级迭代,很快到了21世纪就优势不再,销量逐步下滑。

如今,日本啤酒在中国市场已经彻底失败,再也无法满足如今年轻消费群体的多元化和高端化的需求。

相比之下,中国啤酒却努力抓住了时代潮流,实现了劣势反超。