马,和人类关系最为密切的驯化动物之一,我们和它们相伴相随的时间已经太长了,长到两者的关系究竟从何时开始已被所有人遗忘了。世界上第一匹被人类驯化的马,到底是在哪儿出现的?这是一个看起来很简单、实际上却让科学家吵了几十年的问题。

如果你在五年前问我这个问题,我会毫不犹豫地翻开教科书告诉你:是5500年前,生活在中亚哈萨克斯坦的博泰人(Botai)干的。因为考古学家在那里发现了最早的马奶脂肪残留和马牙上的嚼子磨损痕迹。

但是,科学最迷人(也最气人)的地方就在于,它总是在不断地自我否定。最近几年,古DNA技术给全世界的马做了一次跨越时空的“亲子鉴定”。结果简直是惊天大逆转——我们之前以为的现代驯化马的祖先,其实都是“路人”。

长久以来,博泰马被认为是现代家马的直系祖先。但当科学家提取了博泰马化石的DNA,并与现代马进行比对后,却傻眼了:它们之间竟然没什么血缘关系!

更混乱的是,DNA证据显示,博泰马其实是普氏野马(Przewalski's horse)的祖先(见图1)。

图1.普氏野马:一种原生于中亚的野生马种,以俄罗斯探险家尼古拉·普热瓦尔斯基(Nikolai Przhevalsky)命名,现代DNA证据显示普氏野马并没有人们曾经认为的那么“野生”。

这意味着什么?意味着我们现在在动物园里看到的、号称“世界上唯一幸存的野马”——普氏野马,其实根本不是纯天然的“野马”,而是博泰人驯化失败后、又逃回草原复归野性的“野化马”。这就像你以为自己遇到了一位隐居深山的原始人,结果发现他其实是荒野求生节目里跑丢的现代人。

至此,博泰马“万马之祖”的头衔被彻底摘掉了。

既然博泰马不是祖先,那马的驯化究竟发生在哪里呢?

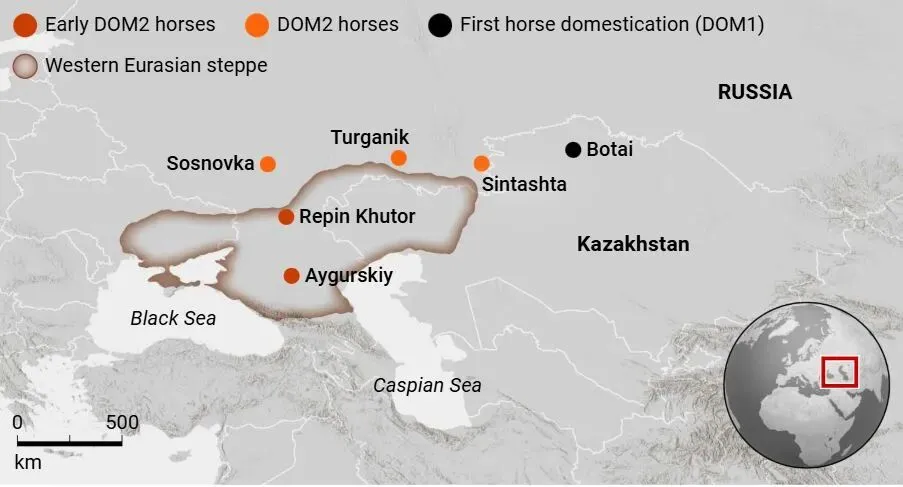

2021年,为了解开这个谜题,来自全球的162位科学家联手,对欧亚大陆各地的273件古代马化石进行了基因测序。终于,在俄罗斯南部的伏尔加河-顿河流域,他们找到了答案。

研究发现,大约在4200年前(也就是公元前2200年左右),生活在这里的一群马,其基因组(学术界称为DOM2谱系)突然像开了挂一样,开始了爆炸式的扩张(见图2)。

图2. 与当代所有马的共同祖先关系密切的近缘群体——早期DOM2型马——最初出现在欧亚西部草原。一旦DOM2型马本身出现,它便迅速扩散至整个欧亚大陆。

在短短几个世纪内,这支“伏尔加-顿河马”就取代了从西欧到蒙古草原上几乎所有的本地野马种群。今天地球上不管是跑得快的纯血马、腿短的设特兰矮马,还是我们中国的蒙古马,除了普氏野马外,全都是这支马的后代。

为什么这支马能横扫欧亚大陆?科学家在它们的基因里找到了两把“秘密武器”。

这支马在演化中偶然突变出了两个关键基因:

一个是GSDMC基因,它与背部肌肉的发育和脊柱的强度有关。这意味着,这支马的腰背更结实,更能承受人类的骑乘和重物的压迫。

另一个是ZFPM1基因,它与情绪调节有关。这意味着,这支马的脾气更好,更温顺,不容易在两军对垒时惊慌失措。

请想象一下:在大约4000年前的青铜时代,当其他部落还在费劲地驯服那些脾气暴躁、腰背脆弱的野马时,伏尔加-顿河的牧民们已经开上了“背部加强、情绪稳定”的“2.0版战车”。

随后,伴随着辛塔什塔(Sintashta)文化中双轮战车的发明,这支马成为了古代世界的“征服者”。它们拉着战车,载着操印欧语的人群,向西进入欧洲,向东进入中东,彻底改变了人类文明的版图。

所以,在地质历史和人类历史的尺度上,人类选择了马,马也重塑了人类的历史。

约4200年前,在伏尔加河畔,或许存在一匹野马被当地人套上了历史上的第一根缰绳,这一瞬间,大概就是人类对马进行驯化并借助后者进行征服和迁徙的真正起点。