曾翔的“高兴万岁”展览,像一枚投入平静湖面的异形石子——没有传统的涟漪,只有飞溅的泥土与断续的声浪。艺术界对此的割裂反应几乎成为一种惯例:有人视其为书法现代性转型的重要路标,有人则痛心疾首,斥之为对千年笔墨的亵渎。然而,当争论的焦点再次落入“鲜花还是狗屎”的二元窠臼时,或许我们已经错过了曾翔实践中最锋利的部分。

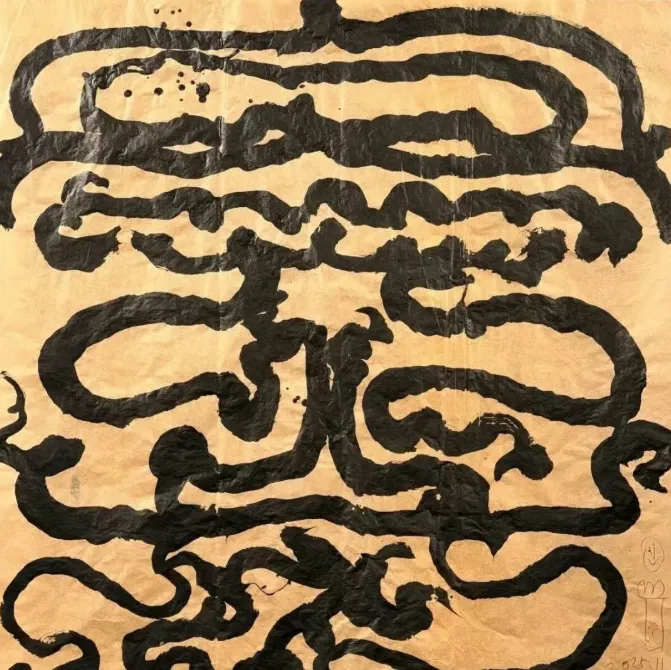

展览的核心命题——“玩书法”,常被简化为对传统的轻蔑。但深入其脉络,“玩”实则指向一种严肃的破界:将书法从“结果的神圣性”中解放,复归于“过程的真实性”。曾翔的“吼书”并非表演,而是书写时身体与精神强度的直接外化;纸面上的墨迹,不再是预先构思的审美客体,而是那一刻生命状态的考古学残片。这挑战的不仅是书法的形式,更是其评价体系:当一幅字的价值不再仅仅维系于笔法、结体与气韵的完成度,而部分取决于创作瞬间的身心投入与情感释放,我们该如何重新认识书法?

这自然引向一个根本性质疑:书法的边界究竟由何界定?如果局限于《兰亭序》《祭侄稿》所确立的审美范式,那么曾翔无疑是离经叛道者。但若将书法理解为一种以汉字为媒介、以笔墨为基质的身心实践,他的实验便显露出拓展性的意义。他试图在当代语境中,为书法注入行为艺术、声音艺术及过程哲学的维度,使其不再是悬挂于墙上的静态遗产,而成为一种可感的、当下的、甚至有些粗粝的生命现场。

争议的炽热,恰恰印证了曾翔的触碰是有效的。他触痛了文化基因中关于“雅”与“俗”、“法度”与“放纵”、“传承”与“背叛”的敏感神经。然而,在当代艺术已广泛接纳观念、行为与跨媒介表达的今天,为何独独对书法的越界如此焦虑?这或许暴露了我们将书法“博物馆化”的无意识倾向——将其视为必须恒温恒湿保存的文明标本,而非仍有野蛮生长力的生命体。

当然,对曾翔的批评并非全无道理。当“创新”沦为姿态,“反叛”成为标签,任何实验都有陷入空洞的风险。真正的难度在于:如何使“破”之后有“立”,如何在释放情绪的同时,不流失书法内在的精神深度与文化厚度?这是曾翔及其同道需要持续应答的考题。

“高兴万岁”的真正价值,或许不在于提供了某种终极答案,而在于它以一种近乎冒犯的直率,将问题再次抛给了我们:在传统底蕴与当代感受力之间,书法能否找到一种不卑不亢的当代语法?它能否既不止于技艺的炫耀,也不沦为观念的附庸,而是成为真实表达当代人生命体验的活的艺术?

展览像一面棱镜,折射出的远非简单的褒贬。它映照出传统守护者的忧思,也映照出创新探索者的勇猛;映照出审美惯性的强大,也映照出边界流动的可能。在这个意义上,曾翔的作品既非仅供朝圣的鲜花,也非亟需清扫的狗屎。它更像一丛生长在传统沃土与现代裂缝间的野生植物,其形态令人不适,其生命力却迫使我们重新审视脚下土地的成分与未来生长的方向。

最终,书法在当代的路径,或许不在于在“鲜花”与“狗屎”间做出选择,而在于我们能否以更开放的智识与更细腻的感受力,去理解并参与这场不可避免的、在断裂中寻找连续性的深刻对话。