城市化加速使地下给排水管网规模扩大、结构复杂,其安全运行关乎城市防洪、供水、民生及生态。传统人工巡检已难满足精细化、智能化运维需求,管网监测系统由此诞生。

系统由感知层、传输层、应用层构成,通过多层协同实现管网状态实时精准管控。感知层部署于关键节点,含水位计、流量计、水质传感器等设备,实时采集液位、流量、水质参数等数据。新型传感器注重低功耗、防水防尘及稳定性,部分采用太阳能或电池供电,降低维护成本。

传输层负责将感知层数据高效稳定传输至平台层,常用 NB-IoT、4G/5G、LoRa 及光纤等技术,依环境与需求选择。4G 适用于分散监测点,覆盖广、功耗低、穿透性强;光纤用于对实时性、带宽要求高的区域,保障关键信息无延迟传递。网络设计注重冗余备份与安全加密,确保数据可靠与隐私。

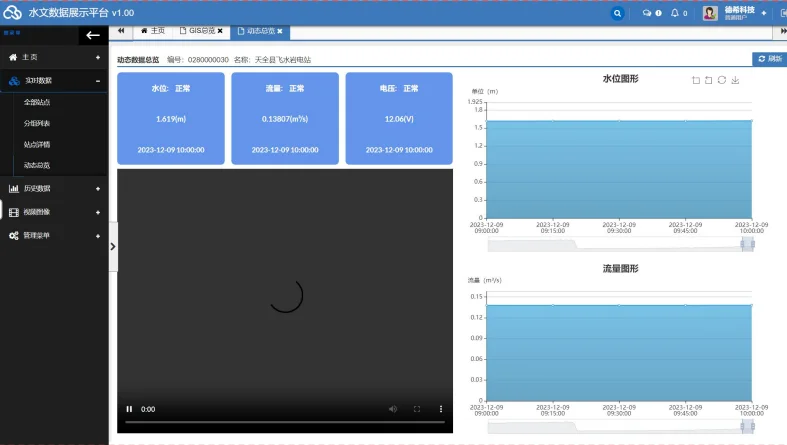

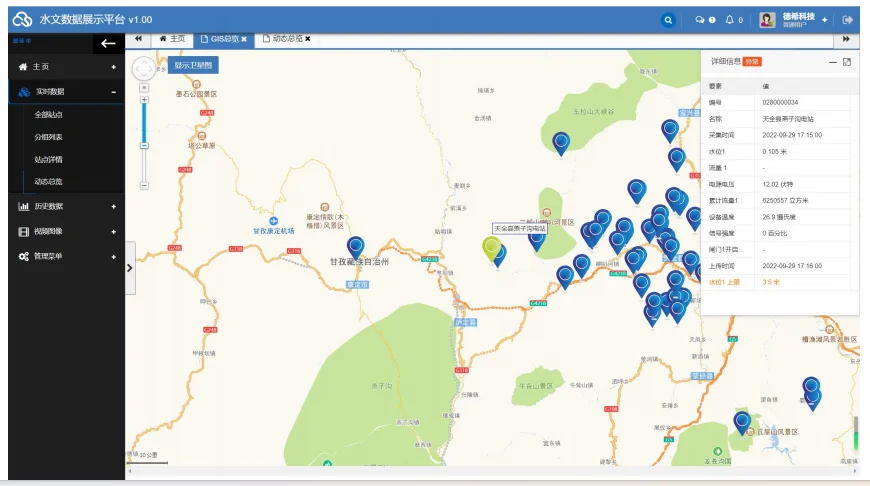

应用层实现人机交互与业务闭环:用户可直观查看管网三维布局、实时数据曲线等,远程操控泵站、阀门等设备,形成从监测预警到调度执行的闭环。系统还支持与智慧城市平台、应急指挥系统等外部系统的数据共享与协同,打破信息孤岛,提升城市综合管理效能。

系统核心价值显著:一是实时监测与风险预警,24 小时追踪参数,异常时触发多级预警,辅助防汛调度,揭示潜在风险,为预防性维护提供依据;二是智能调度与资源优化,依实时数据与预测模型自动生成方案,动态调整设备参数,平衡供水、缓解内涝;三是提升运维效率与控制成本,自动化采集分析减少人工高风险作业,故障响应从 “事后抢险” 转向 “事前预防”,缩短处置时间,降低全周期成本;四是支撑城市安全与可持续发展,监管水质确保达标排放,监测碳排放为绿色水务提供数据,协同其他生命线工程筑牢城市安全防线。

系统推广面临挑战:数据融合壁垒、设备复杂环境适应性不足、初期投资与维护成本高、跨部门协同机制缺失。未来将深化技术融合,推动 5G-A、北斗定位等与系统集成,探索 AI 大模型与数字孪生结合;构建标准规范与产业生态,统一接口与协议,促进产学研用协同;打破部门壁垒,融入城市 “一网统管” 平台,构建一体化智慧水务体系,提升城市韧性与治理能力。

给排水监测##排水管网监测 #地下管网 #管网监测 #给水监测#

系统由感知层、传输层、应用层构成,通过多层协同实现管网状态实时精准管控。感知层部署于关键节点,含水位计、流量计、水质传感器等设备,实时采集液位、流量、水质参数等数据。新型传感器注重低功耗、防水防尘及稳定性,部分采用太阳能或电池供电,降低维护成本。

传输层负责将感知层数据高效稳定传输至平台层,常用 NB-IoT、4G/5G、LoRa 及光纤等技术,依环境与需求选择。4G 适用于分散监测点,覆盖广、功耗低、穿透性强;光纤用于对实时性、带宽要求高的区域,保障关键信息无延迟传递。网络设计注重冗余备份与安全加密,确保数据可靠与隐私。

应用层实现人机交互与业务闭环:用户可直观查看管网三维布局、实时数据曲线等,远程操控泵站、阀门等设备,形成从监测预警到调度执行的闭环。系统还支持与智慧城市平台、应急指挥系统等外部系统的数据共享与协同,打破信息孤岛,提升城市综合管理效能。

系统核心价值显著:一是实时监测与风险预警,24 小时追踪参数,异常时触发多级预警,辅助防汛调度,揭示潜在风险,为预防性维护提供依据;二是智能调度与资源优化,依实时数据与预测模型自动生成方案,动态调整设备参数,平衡供水、缓解内涝;三是提升运维效率与控制成本,自动化采集分析减少人工高风险作业,故障响应从 “事后抢险” 转向 “事前预防”,缩短处置时间,降低全周期成本;四是支撑城市安全与可持续发展,监管水质确保达标排放,监测碳排放为绿色水务提供数据,协同其他生命线工程筑牢城市安全防线。

系统推广面临挑战:数据融合壁垒、设备复杂环境适应性不足、初期投资与维护成本高、跨部门协同机制缺失。未来将深化技术融合,推动 5G-A、北斗定位等与系统集成,探索 AI 大模型与数字孪生结合;构建标准规范与产业生态,统一接口与协议,促进产学研用协同;打破部门壁垒,融入城市 “一网统管” 平台,构建一体化智慧水务体系,提升城市韧性与治理能力。

给排水监测##排水管网监测 #地下管网 #管网监测 #给水监测#