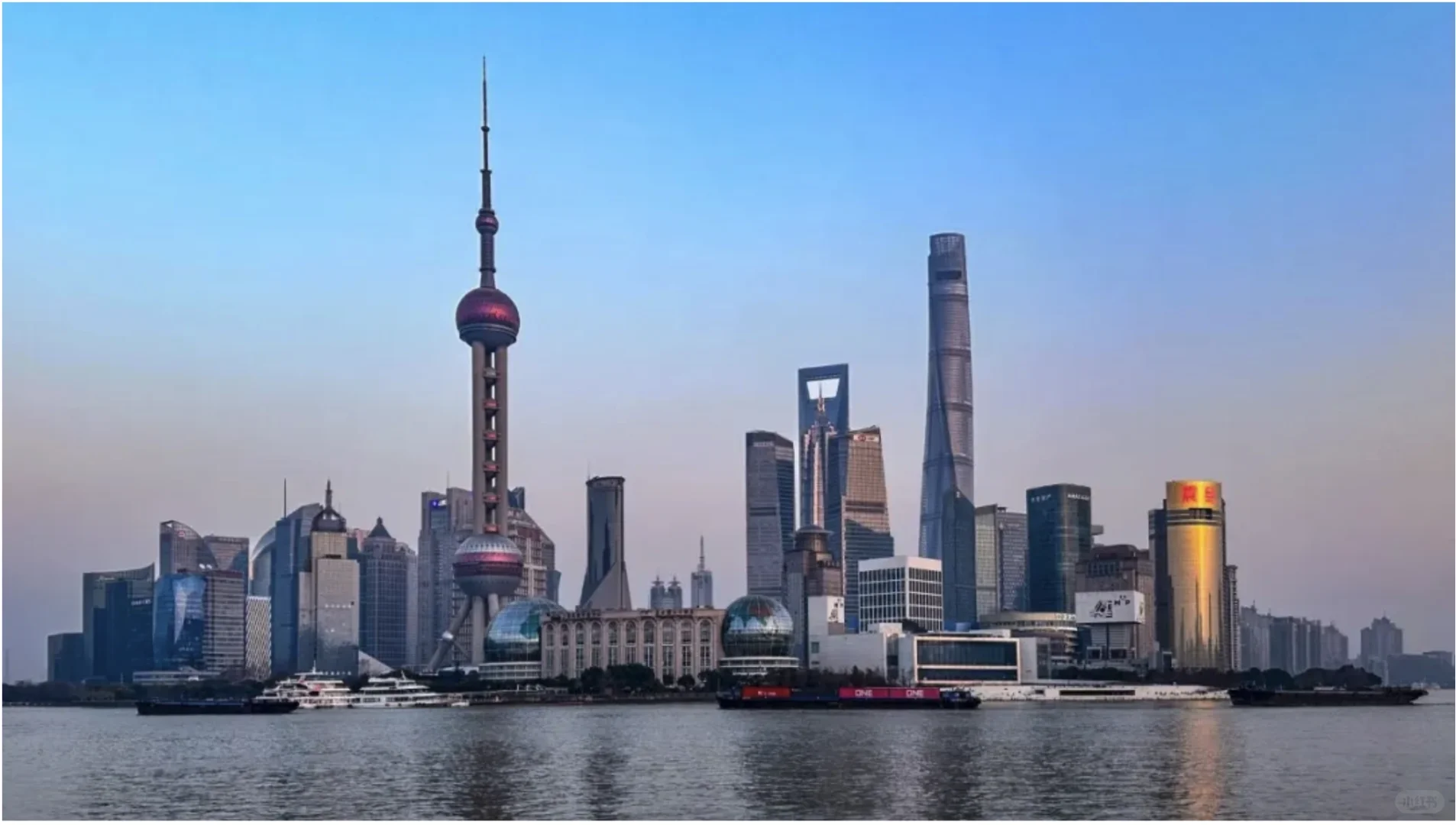

过去几年,几乎没有哪座城市比上海更热衷于“引进国际大展”。从梵高、莫奈,到蓬皮杜、泰特,从古埃及文明到沉浸式超现实体验,一场场跨国引进的大展,将“看展”变成一种城市生活方式,甚至成为判断一座城市文化能级的指标。

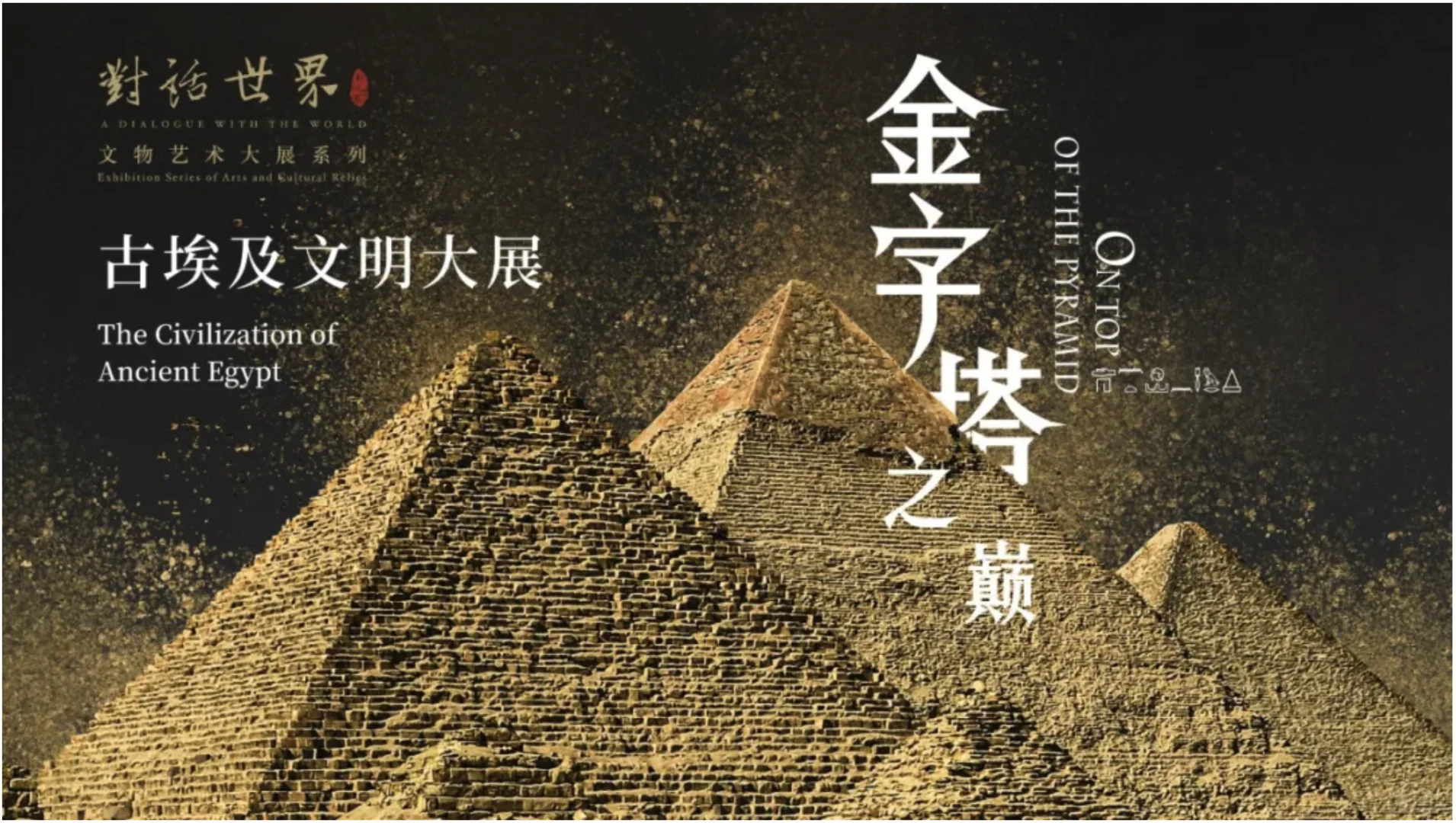

数据显示,仅 2024 年,上海共举办各类艺术展览 1500 余场,其中超过 三分之一为国际展览项目。上海博物馆《金字塔之巅:古埃及文明大展》展期 13 个月,吸引 277 万人次,创造超过 7.6 亿元营收,综合带动消费比达 1:48。国际大展,在短期流量与消费层面,仍然高效。

“国际大展引进”模式,还能走多远?

但光鲜背后,是一套高成本运作模型。 据文章披露,一场高规格国际大展在上海落地,综合成本通常在 3000–8000 万元人民币,包括版权与借展费、国际运输与保险(占总预算 10%–15%)、展陈与布展、公关宣传及运营人力等。尽管票房可观,但主办方利润率往往只有个位数,甚至在计入场馆建设与折旧成本后转为负值,“赚吆喝,不赚钱”成为常态。

更深层的问题,在于模式本身的异化。 原本作为文化交流的“国际引展”,如今更像是一种“展览产品的进出口贸易”:策展方案被整体复制,展陈设计照搬,文案标准化生产,本地阐释与文化转译被极度压缩。上海逐渐成为“世界艺术的终端消费市场”,但难以成为真正的文化生产中心。

与此同时,展览正在被社交媒体裹挟进“打卡逻辑”。 观众排队,不再是为了理解作品,而是为了拍摄同一面墙、同一件巨型装置、同一组光影空间。文章指出,自 2023 年后期起,多场展览的日均观展人次下降约 20%–30%,观众审美疲劳明显加速。当展览从“观看艺术”变成“艺术做背景”,其热度也正在快速消耗。

但这并不意味着应否定国际大展的价值。 问题不在“引进”本身,而在“只剩引进”。文章指出,真正成熟的文化城市,不应只擅长输入,还要具备输出能力——当伦敦策划中国当代摄影,当巴黎重述中国艺术史,那才是文化对话的完成。

“国际大展引进”模式,还能走多远?

国际大展的“时代红利”或许正在接近尾声,但展览并没有消失。未来更具生命力的,可能是街区美术馆、地方文化项目、年轻策展人的实验空间。 当大展光环褪去,城市才有机会重新思考: 艺术,究竟是流量工具,还是文化本身?

#爱上海的十万个理由#上海一切皆有可能#魔都#上海艺术展#艺术策展#文化产业观察#美术馆生态#城市文化#文化与艺术#小红书艺术漫游

数据显示,仅 2024 年,上海共举办各类艺术展览 1500 余场,其中超过 三分之一为国际展览项目。上海博物馆《金字塔之巅:古埃及文明大展》展期 13 个月,吸引 277 万人次,创造超过 7.6 亿元营收,综合带动消费比达 1:48。国际大展,在短期流量与消费层面,仍然高效。

“国际大展引进”模式,还能走多远?

但光鲜背后,是一套高成本运作模型。 据文章披露,一场高规格国际大展在上海落地,综合成本通常在 3000–8000 万元人民币,包括版权与借展费、国际运输与保险(占总预算 10%–15%)、展陈与布展、公关宣传及运营人力等。尽管票房可观,但主办方利润率往往只有个位数,甚至在计入场馆建设与折旧成本后转为负值,“赚吆喝,不赚钱”成为常态。

更深层的问题,在于模式本身的异化。 原本作为文化交流的“国际引展”,如今更像是一种“展览产品的进出口贸易”:策展方案被整体复制,展陈设计照搬,文案标准化生产,本地阐释与文化转译被极度压缩。上海逐渐成为“世界艺术的终端消费市场”,但难以成为真正的文化生产中心。

与此同时,展览正在被社交媒体裹挟进“打卡逻辑”。 观众排队,不再是为了理解作品,而是为了拍摄同一面墙、同一件巨型装置、同一组光影空间。文章指出,自 2023 年后期起,多场展览的日均观展人次下降约 20%–30%,观众审美疲劳明显加速。当展览从“观看艺术”变成“艺术做背景”,其热度也正在快速消耗。

但这并不意味着应否定国际大展的价值。 问题不在“引进”本身,而在“只剩引进”。文章指出,真正成熟的文化城市,不应只擅长输入,还要具备输出能力——当伦敦策划中国当代摄影,当巴黎重述中国艺术史,那才是文化对话的完成。

“国际大展引进”模式,还能走多远?

国际大展的“时代红利”或许正在接近尾声,但展览并没有消失。未来更具生命力的,可能是街区美术馆、地方文化项目、年轻策展人的实验空间。 当大展光环褪去,城市才有机会重新思考: 艺术,究竟是流量工具,还是文化本身?

#爱上海的十万个理由#上海一切皆有可能#魔都#上海艺术展#艺术策展#文化产业观察#美术馆生态#城市文化#文化与艺术#小红书艺术漫游