带女儿看展的这些年,我越来越笃定:审美不是“看漂亮东西”,是让孩子能从线条、色彩里摸到创作者的心跳——这次广州美院的日本平面设计大展,恰好把这点揉得很透,而且免费展出的时间只剩最后两周,真心想喊所有和美术、设计沾边的朋友抓紧冲。

站在300多件原作前,小女儿突然指着一件作品说“这些字像在跳”——那是破碎的字体、突兀的拼贴,没有“完美排版”,却带着一股“不按规则来”的劲儿。后来看展签才懂,这是设计师北川一成故意打破印刷边界的实验,但孩子眼里哪有“边界”?她只感受到了作品里的“情绪张力”。

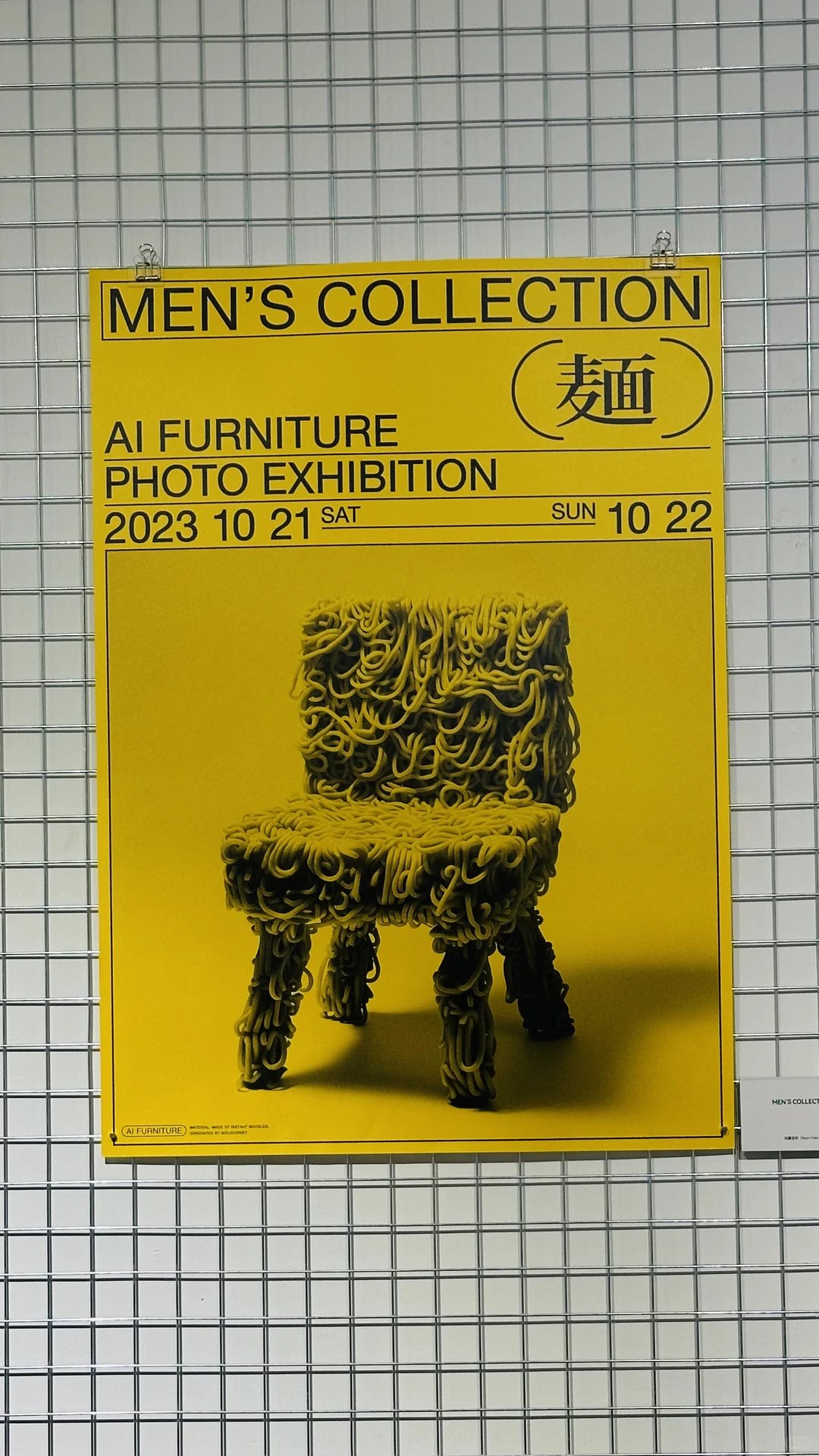

这大概就是AI永远学不会的东西:审美是“感知”,不是“计算”。AI能精准调出“高级灰”,能复刻黄金分割的构图,但它没法让一张海报里的留白“呼吸”,没法让字体的“拙感”透着安静的力量——就像展里原研哉的作品,干净到几乎“空”,却能让你盯着那片留白,想起风穿过纸的质感。

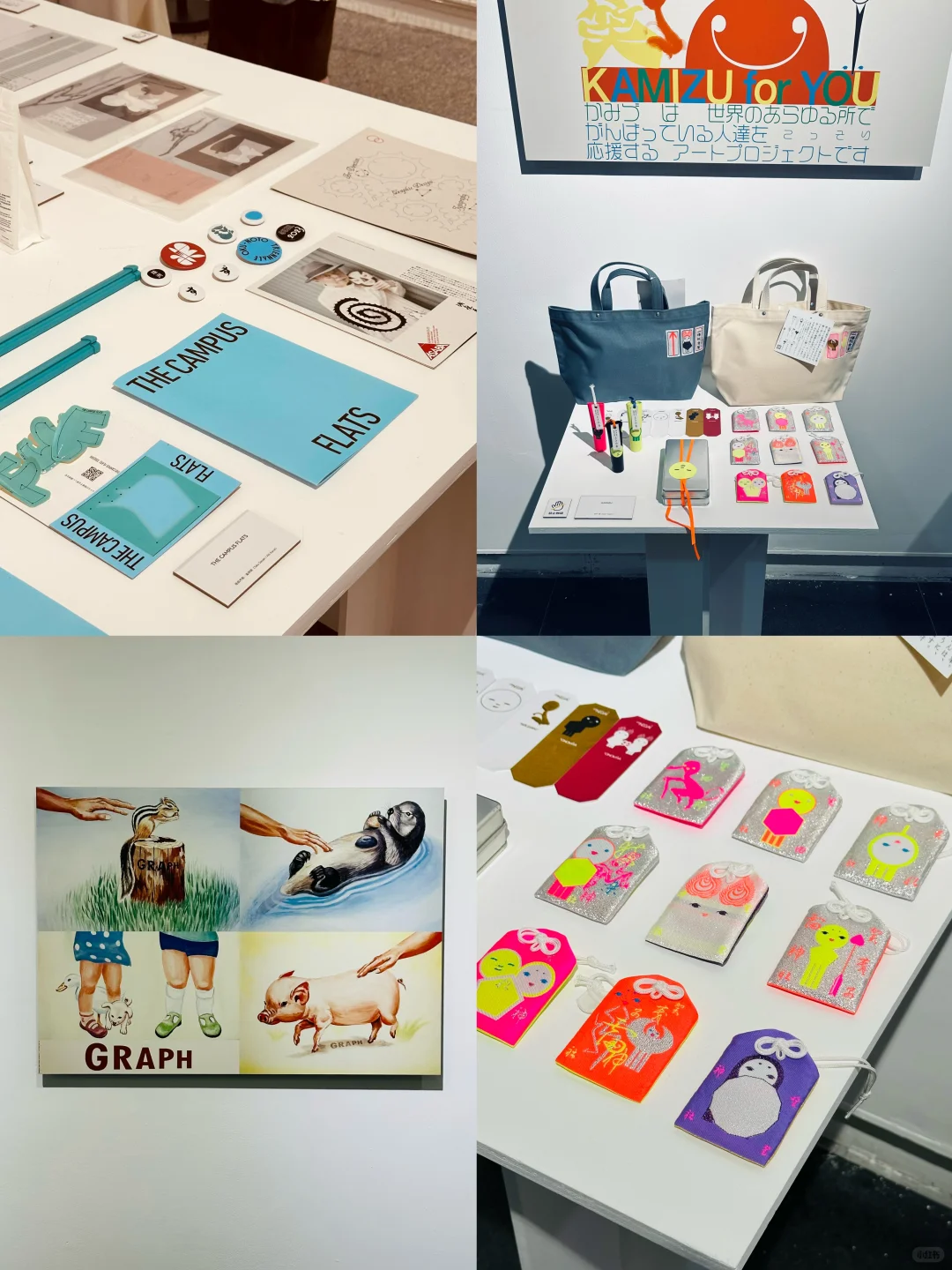

展里有个细节特别戳我:阅读区摆着日本设计年鉴,翻的时候能摸到纸张的肌理、油墨的厚度。大女儿说“和屏幕上看的不一样”——是啊,AI能生成1000种“纸张纹理”,但只有亲手摸过、亲眼见过原作的色彩层次,才能懂“克制的美”里藏着多少细节的打磨。

这也是我带她们跑展的原因:好审美是“用身体记住”的。它不是“这个配色高级”的标签,是能分辨不同纸张的呼吸感,能看懂排版里“松与紧”的节奏,能从一件作品里摸到“理性框架里的浪漫”——就像展里说的,设计是“能被感知、被触碰的文化结构”,这些“体感”,才是AI时代里人的“不可替代性”。

最后两周了,真心建议做美工、学设计的朋友来:既能看原研哉、佐藤卓这些大师的原作细节,也能从“JAGDA赏”单元里理清楚日本设计的行业脉络;更重要的是,能在AI把“好看”变得唾手可得的今天,重新接住“审美”里最珍贵的东西——那是只有人能感受到的、带着温度的“不完美”。

#广州设计 #小红书艺术发光计划 #设计展 #展览设计 #日本 #日本平面设计大展 #值得看的展览安利 #艺术展览 #广州美院 #广州

站在300多件原作前,小女儿突然指着一件作品说“这些字像在跳”——那是破碎的字体、突兀的拼贴,没有“完美排版”,却带着一股“不按规则来”的劲儿。后来看展签才懂,这是设计师北川一成故意打破印刷边界的实验,但孩子眼里哪有“边界”?她只感受到了作品里的“情绪张力”。

这大概就是AI永远学不会的东西:审美是“感知”,不是“计算”。AI能精准调出“高级灰”,能复刻黄金分割的构图,但它没法让一张海报里的留白“呼吸”,没法让字体的“拙感”透着安静的力量——就像展里原研哉的作品,干净到几乎“空”,却能让你盯着那片留白,想起风穿过纸的质感。

展里有个细节特别戳我:阅读区摆着日本设计年鉴,翻的时候能摸到纸张的肌理、油墨的厚度。大女儿说“和屏幕上看的不一样”——是啊,AI能生成1000种“纸张纹理”,但只有亲手摸过、亲眼见过原作的色彩层次,才能懂“克制的美”里藏着多少细节的打磨。

这也是我带她们跑展的原因:好审美是“用身体记住”的。它不是“这个配色高级”的标签,是能分辨不同纸张的呼吸感,能看懂排版里“松与紧”的节奏,能从一件作品里摸到“理性框架里的浪漫”——就像展里说的,设计是“能被感知、被触碰的文化结构”,这些“体感”,才是AI时代里人的“不可替代性”。

最后两周了,真心建议做美工、学设计的朋友来:既能看原研哉、佐藤卓这些大师的原作细节,也能从“JAGDA赏”单元里理清楚日本设计的行业脉络;更重要的是,能在AI把“好看”变得唾手可得的今天,重新接住“审美”里最珍贵的东西——那是只有人能感受到的、带着温度的“不完美”。

#广州设计 #小红书艺术发光计划 #设计展 #展览设计 #日本 #日本平面设计大展 #值得看的展览安利 #艺术展览 #广州美院 #广州