指导论文时候,发现学生总是理不出研究框架,一起来学习数字人文研究范式与框架的逻辑吧?

?数字人文研究范式的共性特征

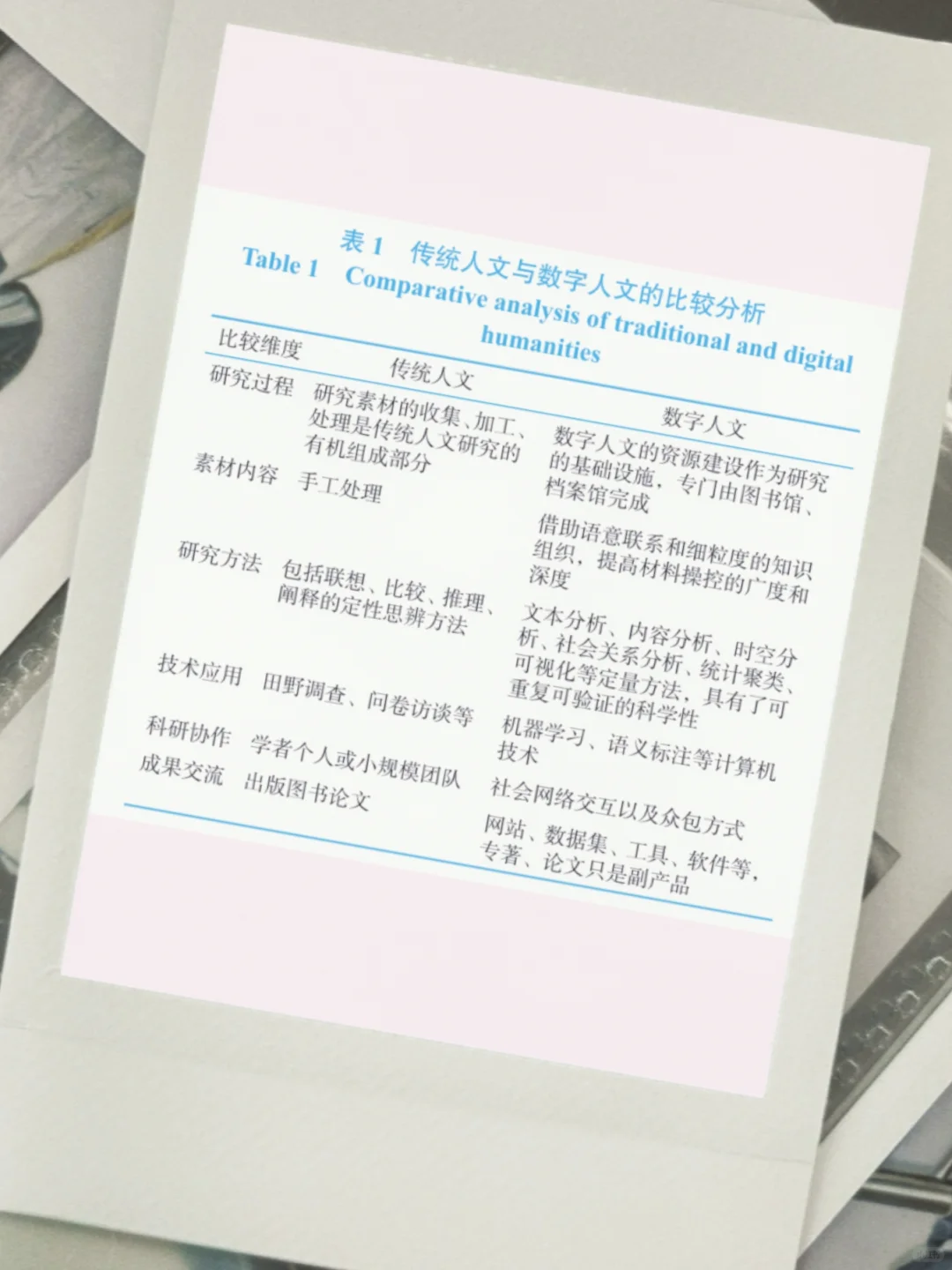

论文通过跨文献、跨案例分析,明确研究范式在方法体系、技术体系、工具体系三大维度的共性,与数字人文“资源采集—分析研究—共享呈现”研究过程高度契合:

1.方法体系

遵循“资源数字化→数据结构化→分析挖掘→成果呈现”的线性流程

2.技术体系

技术为研究过程提供工具支撑,不同研究阶段对应专属技术模块。

3.工具体系

工具与技术高度绑定(如文本分析对应SnowNLP、LDA模型,时空分析对应ArcGIS)

工具是技术落地的载体,直接服务于各阶段研究需求?

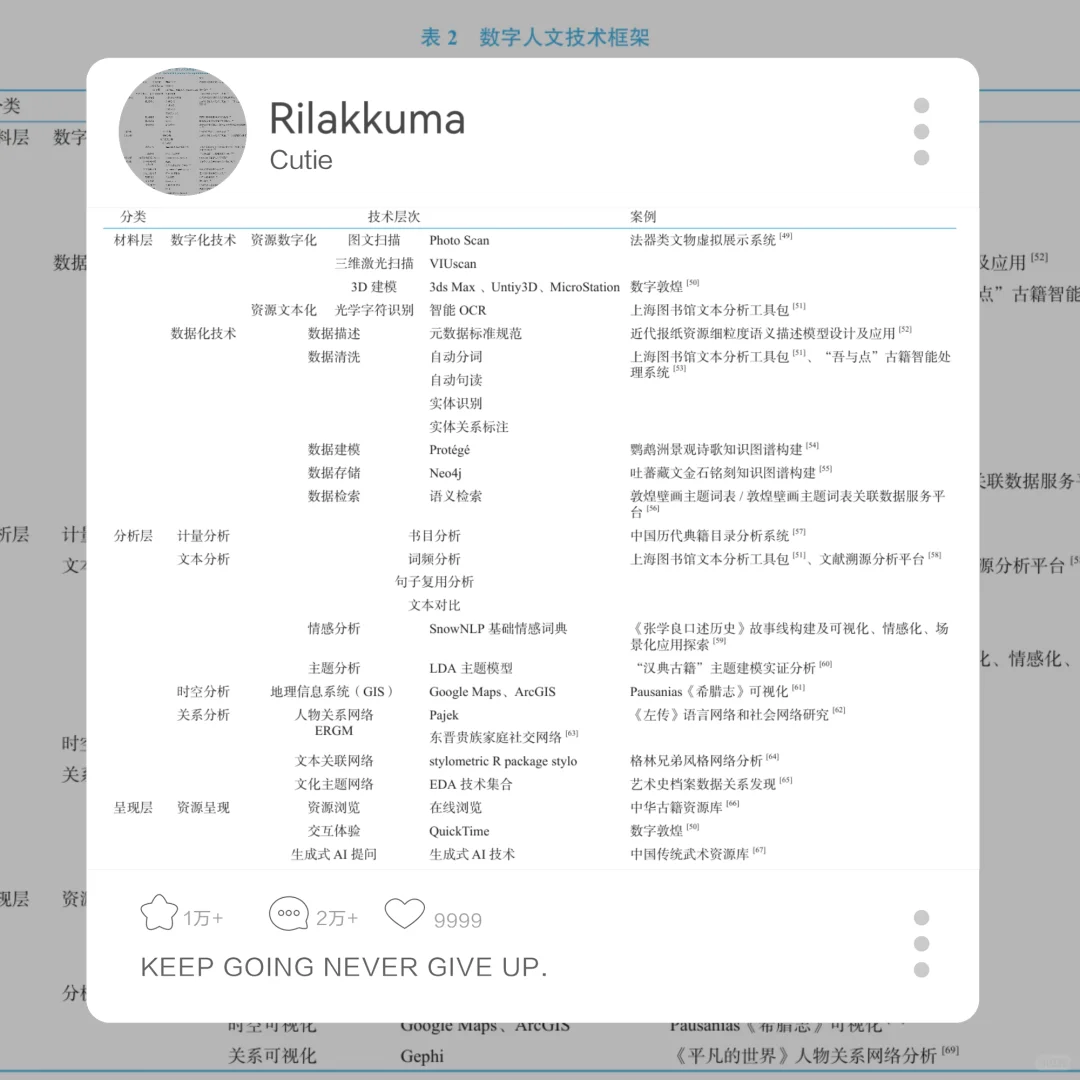

?数字人文技术框架的分层构建

论文构建材料层—分析层—呈现层的三级技术框架,每一层级均明确技术类型—核心工具—典型案例,实现理论-技术-工具-案例的连结

1.材料层:资源数字化与数据结构化的基础

核心目标:将人文资源(古籍、文物、文献)转化为可计算的数字数据;

技术类型:包括数字化技术、数据化技术、数据存储与检索技术;

典型案例:数字敦煌、吐蕃藏文金石铭刻知识图谱。

2.分析层:数据挖掘与深度解读的核心

核心目标:从结构化数据中提取人文规律(如文本特征、时空关联、人物关系)

技术类型:文本分析、时空分析、关系分析;

典型案例:《张学良口述历史》情感分析、《左传》社会网络研究。

3.呈现层:成果共享与用户交互的载体

核心目标:以直观、可交互的方式展示研究成果,满足用户个性化需求;

技术类型:资源呈现、分析呈现(数据可视化、时空可视化)、生成式 AI 应用;

典型案例:中华古籍资源库、中国传统武术资源库。

?未来研究的启发

1.理论层面:推动研究范式的“动态化”与“跨学科”深化

进一步探索“动态范式”的定义与特征;可深入探索“人文+计算机+数据科学”的跨学科方法融合。

2.技术层面:聚焦“工具集成”与“技术适配性”突破

可研发“一站式集成工具平台”,降低人文研究者的技术使用门槛;

关注小众领域的技术适配,针对“口述历史”“地方民俗”等小众领域开发专属技术。

3.实践层面:加强“用户需求导向”与“伦理规范”建设

建立数字人文技术伦理规范;推动“地方特色资源”的技术转化。

有没有帮你理清研究逻辑呢

#论文 #论文写作 #数字人文 #论文选题 #计算语言学 #论文发表 #文献 #研究生 #大创 #科研学习

?数字人文研究范式的共性特征

论文通过跨文献、跨案例分析,明确研究范式在方法体系、技术体系、工具体系三大维度的共性,与数字人文“资源采集—分析研究—共享呈现”研究过程高度契合:

1.方法体系

遵循“资源数字化→数据结构化→分析挖掘→成果呈现”的线性流程

2.技术体系

技术为研究过程提供工具支撑,不同研究阶段对应专属技术模块。

3.工具体系

工具与技术高度绑定(如文本分析对应SnowNLP、LDA模型,时空分析对应ArcGIS)

工具是技术落地的载体,直接服务于各阶段研究需求?

?数字人文技术框架的分层构建

论文构建材料层—分析层—呈现层的三级技术框架,每一层级均明确技术类型—核心工具—典型案例,实现理论-技术-工具-案例的连结

1.材料层:资源数字化与数据结构化的基础

核心目标:将人文资源(古籍、文物、文献)转化为可计算的数字数据;

技术类型:包括数字化技术、数据化技术、数据存储与检索技术;

典型案例:数字敦煌、吐蕃藏文金石铭刻知识图谱。

2.分析层:数据挖掘与深度解读的核心

核心目标:从结构化数据中提取人文规律(如文本特征、时空关联、人物关系)

技术类型:文本分析、时空分析、关系分析;

典型案例:《张学良口述历史》情感分析、《左传》社会网络研究。

3.呈现层:成果共享与用户交互的载体

核心目标:以直观、可交互的方式展示研究成果,满足用户个性化需求;

技术类型:资源呈现、分析呈现(数据可视化、时空可视化)、生成式 AI 应用;

典型案例:中华古籍资源库、中国传统武术资源库。

?未来研究的启发

1.理论层面:推动研究范式的“动态化”与“跨学科”深化

进一步探索“动态范式”的定义与特征;可深入探索“人文+计算机+数据科学”的跨学科方法融合。

2.技术层面:聚焦“工具集成”与“技术适配性”突破

可研发“一站式集成工具平台”,降低人文研究者的技术使用门槛;

关注小众领域的技术适配,针对“口述历史”“地方民俗”等小众领域开发专属技术。

3.实践层面:加强“用户需求导向”与“伦理规范”建设

建立数字人文技术伦理规范;推动“地方特色资源”的技术转化。

有没有帮你理清研究逻辑呢

#论文 #论文写作 #数字人文 #论文选题 #计算语言学 #论文发表 #文献 #研究生 #大创 #科研学习