日本では、お酒はコミュニケーションの道具としてよく使われます。同僚や上司との交流を目的に、仕事が終わってから飲み会が開かれることも多いようです。お酒を飲むと緊張がほぐれたり、話しにくいことを言えると思います。飲み会が終わった後、二次会、三次会と夜遅くまで飲み続けることもあります。夜の電車の中で酔っ払っている人をよく見かけます。私はびっくりしましたが、周りの人たちは慣れているようでした。

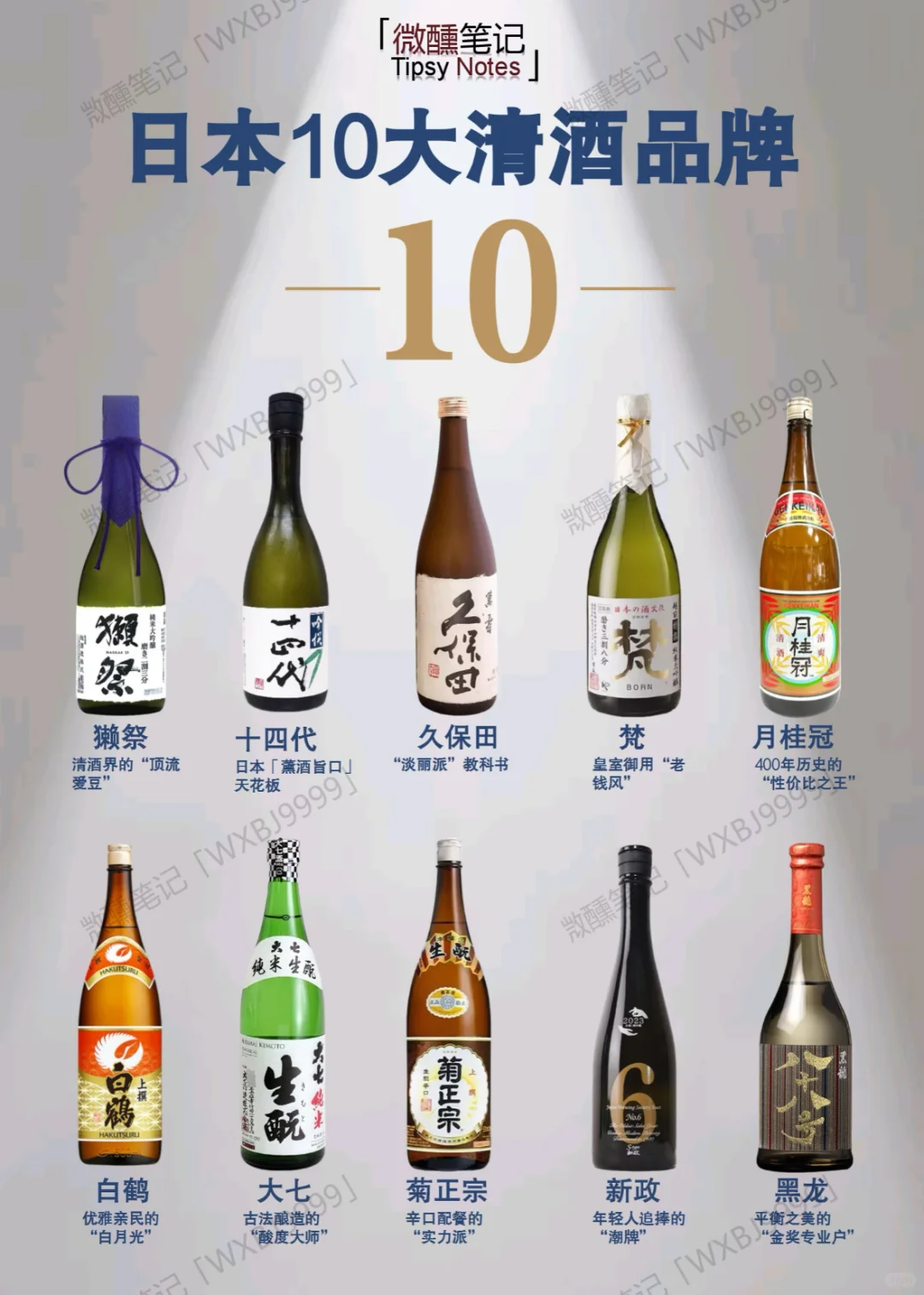

日本のお酒と中国のお酒にはいろいろな違いがあります。

日本の酒は醸造法により、醸造酒、蒸留酒、混成酒という3種類です。

日本酒、ビール類は醸造酒で、穀物や果物を酵母で醗酵された酒でアルコール度数は最高でも20度ぐらいです。

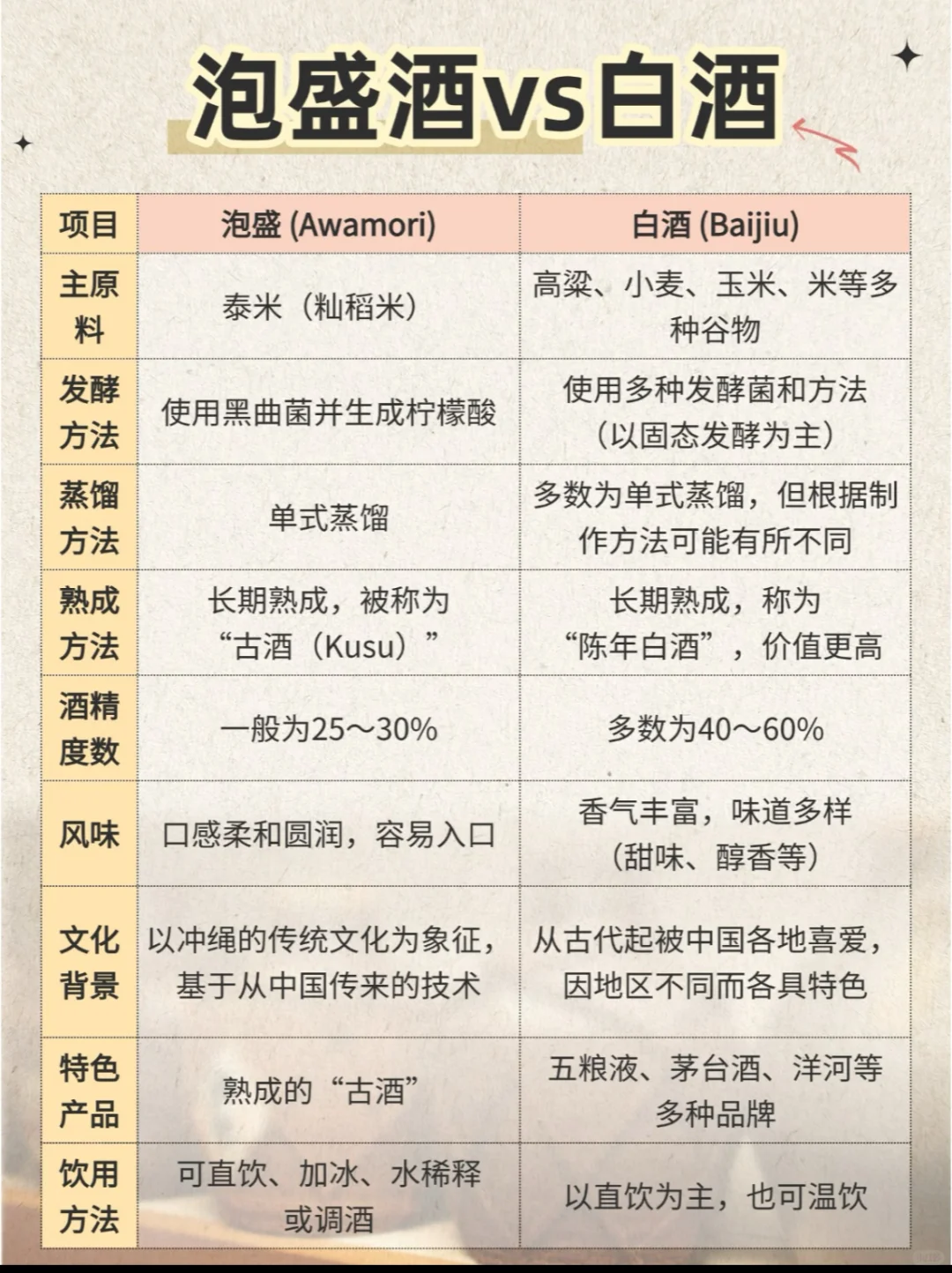

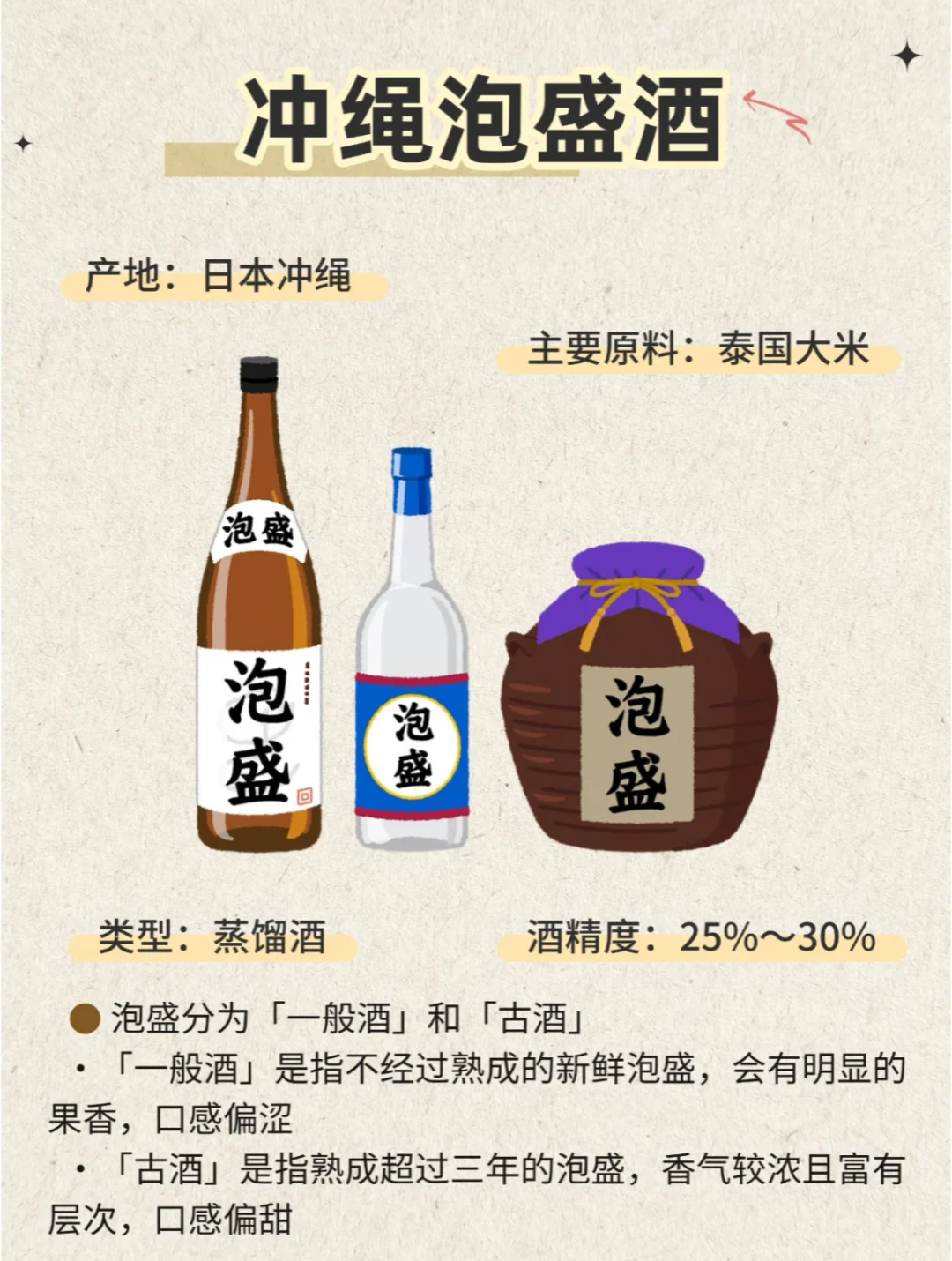

焼酎は蒸留酒で、連続式の蒸留機で蒸留され、アルコール度数は30〜60度ぐらいです。沖縄県特産の焼酎「泡盛」が有名ですが、600年も昔からある琉球王国時代の伝統酒類です。泡盛の醸造技術は、中国の福建などの醸造技術の影響を受けて発展してきたものです。しかし、日本人は飲む場合にはよく水割りで飲みます。

混成酒は醸造酒や蒸留酒に果実、薬草を添加した酒で、アルコール度数は0.5から68までもあります。混成酒は女性に人気があります。

日本では、中国の杜康のように、特定できる酒の神様はいないが、少彦名神、大国主神などは酒の神様として祀られています。

言うまでもなく、中国で、一番有名なのは白酒です。白酒は高梁、トウモロコシや麦など穀物を原料とする蒸留酒です。白酒はウイスキー、ブランデーと並んで挙げられる世界三大蒸留酒の一つです。

白酒は醬香型、濃香型、清香型の三種類に分けられます。醬香型の代表的なのは「貴州茅台酒(きしゅうまおたいしゅ)」です。飲み干したあとのグラスや口の中に、香りが長く残る特徴です。濃香型の代表的なのは「五粮液(ごうりょうえき)」です。爽やかな甘味が長く残る特徴です。清香型の代表的なのは「汾酒(ふんしゅ)」です。やわらかでさっぱりとした味わいで、余香がいいのも特徴です。

さあ、今すぐ行動を起こしましょう。美味しいバーで一杯やりながら、生活に彩りと楽しみを添え、創造力を刺激し、人間関係の深みを助けていきましょう。

以上、花は半開、酒はほろ酔い!

#日本的酒 #日本酒 #冲绳泡盛酒 #中国白酒 #中国白酒文化

日本のお酒と中国のお酒にはいろいろな違いがあります。

日本の酒は醸造法により、醸造酒、蒸留酒、混成酒という3種類です。

日本酒、ビール類は醸造酒で、穀物や果物を酵母で醗酵された酒でアルコール度数は最高でも20度ぐらいです。

焼酎は蒸留酒で、連続式の蒸留機で蒸留され、アルコール度数は30〜60度ぐらいです。沖縄県特産の焼酎「泡盛」が有名ですが、600年も昔からある琉球王国時代の伝統酒類です。泡盛の醸造技術は、中国の福建などの醸造技術の影響を受けて発展してきたものです。しかし、日本人は飲む場合にはよく水割りで飲みます。

混成酒は醸造酒や蒸留酒に果実、薬草を添加した酒で、アルコール度数は0.5から68までもあります。混成酒は女性に人気があります。

日本では、中国の杜康のように、特定できる酒の神様はいないが、少彦名神、大国主神などは酒の神様として祀られています。

言うまでもなく、中国で、一番有名なのは白酒です。白酒は高梁、トウモロコシや麦など穀物を原料とする蒸留酒です。白酒はウイスキー、ブランデーと並んで挙げられる世界三大蒸留酒の一つです。

白酒は醬香型、濃香型、清香型の三種類に分けられます。醬香型の代表的なのは「貴州茅台酒(きしゅうまおたいしゅ)」です。飲み干したあとのグラスや口の中に、香りが長く残る特徴です。濃香型の代表的なのは「五粮液(ごうりょうえき)」です。爽やかな甘味が長く残る特徴です。清香型の代表的なのは「汾酒(ふんしゅ)」です。やわらかでさっぱりとした味わいで、余香がいいのも特徴です。

さあ、今すぐ行動を起こしましょう。美味しいバーで一杯やりながら、生活に彩りと楽しみを添え、創造力を刺激し、人間関係の深みを助けていきましょう。

以上、花は半開、酒はほろ酔い!

#日本的酒 #日本酒 #冲绳泡盛酒 #中国白酒 #中国白酒文化