今天有朋友在我的笔记下面留言,说酒酿发酸,就是因为温度太高,因为民间流传一句话:30度为酒,40度为醋。

于是我也突发奇想,如果把已经发酸的酒酿,继续高温发酵,就真的能成为米醋吗?

显然这个猜想,有点太异想天开了!

首先我们来分析一下,30度为酒,40度为醋,这句话到底对不对。

米酒和米醋的核心区别,并非由单一的30度或40度决定,而是由发酵过程中的微生物种类和发酵阶段主导:

米酒:

主要依赖根霉菌和酵母菌,在25-30℃ 左右,将米中的淀粉先转化成葡萄糖,再转化为酒精。

此阶段若温度过高,如接近40℃,反而会抑制根霉菌和酵母菌的活性,导致发酵失败或风味变差。

米醋:

是在米酒的基础上,再由醋酸菌在30-35℃的环境里,进行醋酸发酵,将酒精转化为醋酸。

40度并非其唯一或绝对的制作温度,且关键前提是先有酒精发酵,再进行醋酸发酵,而非直接用40度就能将米酿成醋。

具体的论述,我们需要看看酒酿和米醋的制作原理,有哪些区别。

酒酿的制作原理:

第一步糖化:

在根霉产生的“淀粉酶”作用下,将米里的淀粉,分解为葡萄糖和麦芽糖。

第二步酒精发酵:

酵母菌在无氧,25-30℃ 的环境中,将糖类转化为酒精和二氧化碳,同时产生少量风味物质,如酯类,最终形成带有酒香和甜味的酒酿。

米醋的制作原理

米醋的发酵是在酒酿的基础上,额外增加醋酸发酵环节。

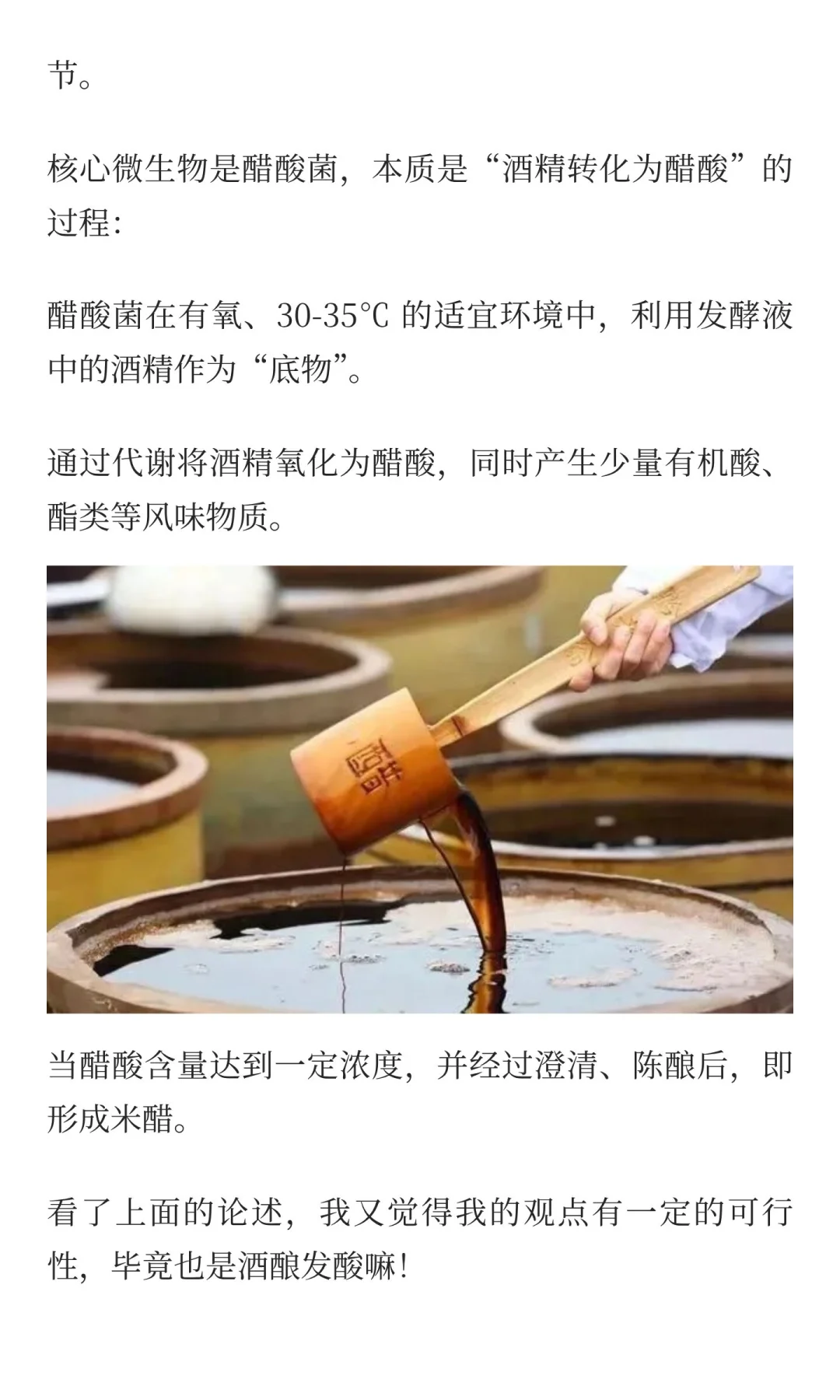

核心微生物是醋酸菌,本质是“酒精转化为醋酸”的过程:

醋酸菌在有氧、30-35℃ 的适宜环境中,利用发酵液中的酒精作为“底物”。

通过代谢将酒精氧化为醋酸,同时产生少量有机酸、酯类等风味物质。

当醋酸含量达到一定浓度,并经过澄清、陈酿后,即形成米醋。

看了上面的论述,我又觉得我的观点有一定的可行性,毕竟也是酒酿发酸嘛!

真的对吗?

大错特错!

一,酸味来源不同:

米酒发酸多是杂菌,如乳酸菌、腐败菌污染导致。

它们会分解糖类或酒精,产生乳酸、丁酸等杂味酸。

而非米醋所需的“醋酸”,且会伴随腐败异味,口感和安全性都无法保证。

二,米醋发酵需特定条件:

合格米醋的酸味,来自醋酸菌对酒精的定向氧化。

这需要满足3个关键条件:

1.有足够浓度的酒精,通常5%-8%作为原料。

2.持续通入氧气,因为醋酸菌是好氧菌。

3.控制温度在30-35℃,并避免杂菌干扰。

而发酸的米酒中,酒精可能已被杂菌消耗,且缺乏纯净的醋酸菌种群,直接发酵只会让杂味更重,无法定向生成醋酸。

于是我也突发奇想,如果把已经发酸的酒酿,继续高温发酵,就真的能成为米醋吗?

显然这个猜想,有点太异想天开了!

首先我们来分析一下,30度为酒,40度为醋,这句话到底对不对。

米酒和米醋的核心区别,并非由单一的30度或40度决定,而是由发酵过程中的微生物种类和发酵阶段主导:

米酒:

主要依赖根霉菌和酵母菌,在25-30℃ 左右,将米中的淀粉先转化成葡萄糖,再转化为酒精。

此阶段若温度过高,如接近40℃,反而会抑制根霉菌和酵母菌的活性,导致发酵失败或风味变差。

米醋:

是在米酒的基础上,再由醋酸菌在30-35℃的环境里,进行醋酸发酵,将酒精转化为醋酸。

40度并非其唯一或绝对的制作温度,且关键前提是先有酒精发酵,再进行醋酸发酵,而非直接用40度就能将米酿成醋。

具体的论述,我们需要看看酒酿和米醋的制作原理,有哪些区别。

酒酿的制作原理:

第一步糖化:

在根霉产生的“淀粉酶”作用下,将米里的淀粉,分解为葡萄糖和麦芽糖。

第二步酒精发酵:

酵母菌在无氧,25-30℃ 的环境中,将糖类转化为酒精和二氧化碳,同时产生少量风味物质,如酯类,最终形成带有酒香和甜味的酒酿。

米醋的制作原理

米醋的发酵是在酒酿的基础上,额外增加醋酸发酵环节。

核心微生物是醋酸菌,本质是“酒精转化为醋酸”的过程:

醋酸菌在有氧、30-35℃ 的适宜环境中,利用发酵液中的酒精作为“底物”。

通过代谢将酒精氧化为醋酸,同时产生少量有机酸、酯类等风味物质。

当醋酸含量达到一定浓度,并经过澄清、陈酿后,即形成米醋。

看了上面的论述,我又觉得我的观点有一定的可行性,毕竟也是酒酿发酸嘛!

真的对吗?

大错特错!

一,酸味来源不同:

米酒发酸多是杂菌,如乳酸菌、腐败菌污染导致。

它们会分解糖类或酒精,产生乳酸、丁酸等杂味酸。

而非米醋所需的“醋酸”,且会伴随腐败异味,口感和安全性都无法保证。

二,米醋发酵需特定条件:

合格米醋的酸味,来自醋酸菌对酒精的定向氧化。

这需要满足3个关键条件:

1.有足够浓度的酒精,通常5%-8%作为原料。

2.持续通入氧气,因为醋酸菌是好氧菌。

3.控制温度在30-35℃,并避免杂菌干扰。

而发酸的米酒中,酒精可能已被杂菌消耗,且缺乏纯净的醋酸菌种群,直接发酵只会让杂味更重,无法定向生成醋酸。