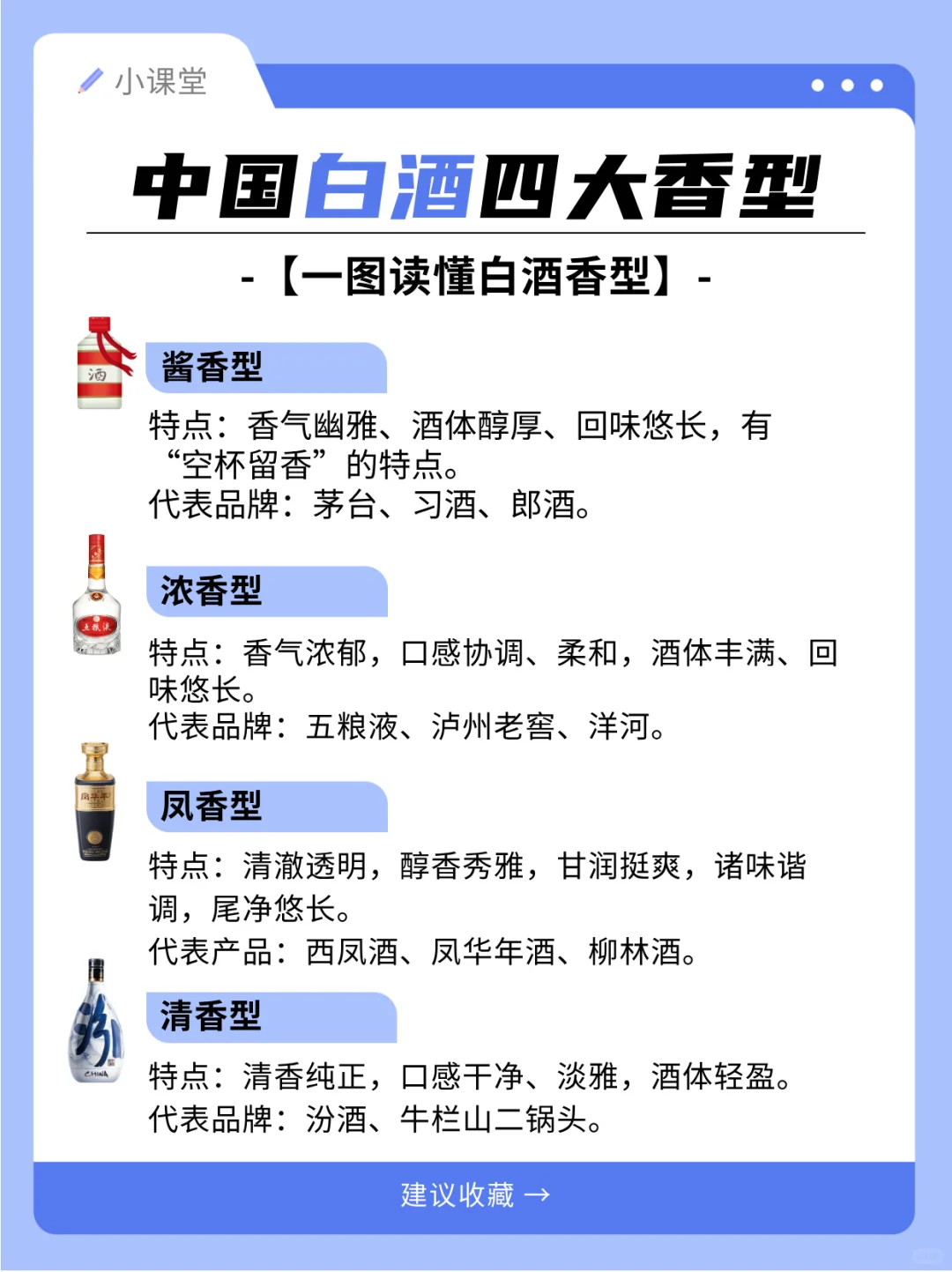

中国酒文化源远流长,从果酒、米酒、黄酒再到白酒,不同类型的酒依次出现。白酒作为现代人最熟悉的酒类,其不同香型之间的渊源与演变却少有人深入探究。实际上,清香、凤香、浓香和酱香四大香型本同出一源,因地理环境、酿造工艺的因地制宜而逐渐分化,形成各具风格的香型体系。\n中国酿酒历史可追溯至7000多年前河姆渡文化时期,已有酿酒器具出土。在宋元之前,普遍认为中国仅能酿造低度黄酒和米酒,高度白酒需依赖蒸馏技术,传统观点将其出现定于宋元时期蒸馏术传入之后。然而,2011年海昏侯墓中出土的类似蒸馏器,使汉代是否已有蒸馏酒成为学术争议焦点,尽管尚未定论,但为中国白酒起源增添了新的历史维度。\n在白酒香型的发展中,清香型被公认为是中国白酒的技术源头,其代表山西汾酒采用“地缸发酵”、清蒸二次清工艺,发酵温度控制在20–35℃之间,形成清香纯正、醇甜柔和的特点。随着晋商活动,该技艺传至陕西,演化出凤香型。凤香型以西凤酒为代表,改用泥窖发酵,每年更新窖泥,控制微生物环境,使用中高温大曲,发酵温度约50℃,兼具清香与浓香特点,醇香秀雅、甘润挺拔。\n进一步向南传播,至巴蜀地区发展为浓香型。当地气候温湿,采用持续使用的泥窖发酵,酒曲温度约55℃,己酸菌等微生物丰富,形成窖香浓郁、绵甜甘冽的典型风格,代表产品如五粮液、泸州老窖。传入贵州后,因山地环境,改用石壁泥底窖池,并以高温制曲、多轮次发酵,酒曲温度超60°,形成酱香突出、幽雅细腻的酱香型,以茅台酒为典型。\n四大香型一脉相承,其演变过程体现了中国白酒因地制宜的技术智慧与文化融合。从清香到凤香,再到浓香与酱香,每一次转变都是工艺与环境碰撞的结果。它们共同书写了中国白酒深厚而悠久的历史,并在时代中持续焕发活力。#白酒文化 #喝酒日常 #