致读者:

本篇文章5500+字,预计阅读时间17min,文章的前半部分内容,来源于最近扭蛋玩具机项目的延伸,因为设备这段时间出的速度相对较快,所以有了一些新的感悟;

后大半文章,主要结合思考了动漫会展行业里,一些新模式介入的运营方法及思考,希望可以给各位读者带来新的收获~

因为这个项目基本上已经把所有可以提升的点,都做到最好了,没有继续提升的空间了,而且后续这个领域产品的上限值太低了,没法继续作为项目进行进一步发展

我的货源主要来源于:厂商、店铺老板、个人收藏的二手设备,通过计算该产品的品质预估、运费、后续维护成本,如果小于再次交易价格,就可以收入

但是,这项目有几个壁垒,导致它的规模一直有高有低

①供应不足,因为二手设备交易,基本上只有客户不从事行业,或者转手处理,才会遇到合适货源,所以非常不稳定;

②大部分二手设备不满足于进行再交易的范畴(价格、品质),用户直接下单很划算,我这边过一手反而贵了,所以只能做一些低价优质,和一些可翻新差价设备

非投机倒把,用户需要专业的服务,而我的存在就是帮忙建立优质产品与用户的联系,减少买卖时筛选的精力,以及对应所带来的额外损耗,为服务提供更好的产品体验

所以严格意义上来说,我其实并不是卖货的,我做的是服务行业

由此可见:产品往上做到顶点,一定是不断趋于以服务化为新的核心

这就导致产品的供货进一步减少;

③用户热度,行业关键词效应

有些时候某篇小红书比笔记爆了,或者突然有平台发布了新的相关安利内容,用户通过平台搜索,然后发现了我的产品,感觉不错

这时个人用户来咨询的就会很多,主要用户画像:

①一二线城市宝妈,买给孩子玩 ②高达、假面特摄16-29岁深度宅男群体

其中包含我的客户转介绍,以及产品流通属性,所带来的引流二手交易平台的行为

所以平台其实也很喜欢我这类“自带产品”的商家,可以有效抢占用户停留时长,让平台对外效应更好,对应的我的好数据也会为我带来更多的流量与机会,算上用户,属于三方共赢

有些时候季节到了,一些动漫店铺老板,想要提高营收,或是降低启动成本价格,就会来搜索二手设备

像是这些客户都是我的第一核心用户,因为他们非常清楚我产品本身的价值,了解我服务的增值价值(积累行业经验、渠道、保修等)

也知道我产品的稀缺性,不用过多言喻,都非常乐意与我合作,而且一般数量的需求也会很高,还能带动其他资源的对接积累...

但相反,如果是淡季,咨询量基本上很少

我是因为单领域做成了头部,所以才能把它做成一个项目,

然大部分人正常去做,可能产品只有几个浏览,并且无法出单,这是最为常见的现象

④产品始终无法实现规模化,这也是最重要的问题

尽管我把这个项目做得再好,流量做得再高,我永远只是小打小闹的角色

因为我并非一级产品经营端,而是位于四五端的“个人交易行为”

我的上面永远有官方,永远有厂家,厂家决定了价格,而且行业实现了绝对性的垄断,就连与其合作的议价权,其设备也是百千台起步,更何况厂家还能源源不断的进行生产,把握市场存量的“状态”...

只要我继续做这个领域,我就离不开它对我的“压制”

我所做的所有事情,只要他们想做,就一定会比我做得更好

我对于他们而言,就像是一只在他们手上活蹦乱跳的“蚂蚱”,只要轻轻一捏,对于我而言就是覆灭的打击,像是随时会掉落的“克利达摩斯之剑”一样,扼住了我发展的“咽喉”...

我其实一直都认为,我最大的核心壁垒,不是什么高大上的东西,不是产品,不是服务,而是根本就没人看得上这个项目,哈哈~

虽然只是简简单单的一个小项目,低买高卖,单年盈利也就2-3w,但整个项目给我来的思考有很多,感触也是最深的

它让我明白了,任何项目没有大小之分,做到极致了最终都是一样的结果

重点在于操盘者对于项目的认知,抱着只要努力就会成功的念头去做事,这其实是种“傲慢”的行为

因为这样的想法,大概率会在你试着把产品整体形式做出来时,市场没有反响与结果,然后你会觉得项目本身上限出了问题,没有办法去做,通过逻辑自洽,丧失了一个本来属于你的“登场机会”

举个例子:有点像你去爬泰山,你兴高采烈的爬,觉得不过如此,缺少了敬畏心,当你半天爬到了门口时,你感觉不行了,“战术”上选择了放弃,并且庆幸自己及时止损,殊不知你失去了一次“朝圣”的机会...

也正因为你从来没有见过高峰的顶点,所以才会一直在山脚下盘旋

你把它当做挣钱的工具,它可能获取不了多少收益,但你一旦去正视它,你就会收获更多

这让我想起了华杉老师的工作方针:做一件事,最简单、最省力的方法就是全力以赴

你跑通过了项目运营的所有环节,通过全力以赴,并且不断的操作下,你的感悟与心得,皆是无价之宝,别人学不会、拿不走,只属于你自己的“元认知”

任何当下的努力,都会在未来开花结果

在我思考了很久后,我做出了跳出产品的决定

我意识到作为产品,它的发展已然到达了极限,在并非一手厂商的前提下,我所设想的唯一的一条品牌加盟扩张化(无壁垒)的路径也是行不通的

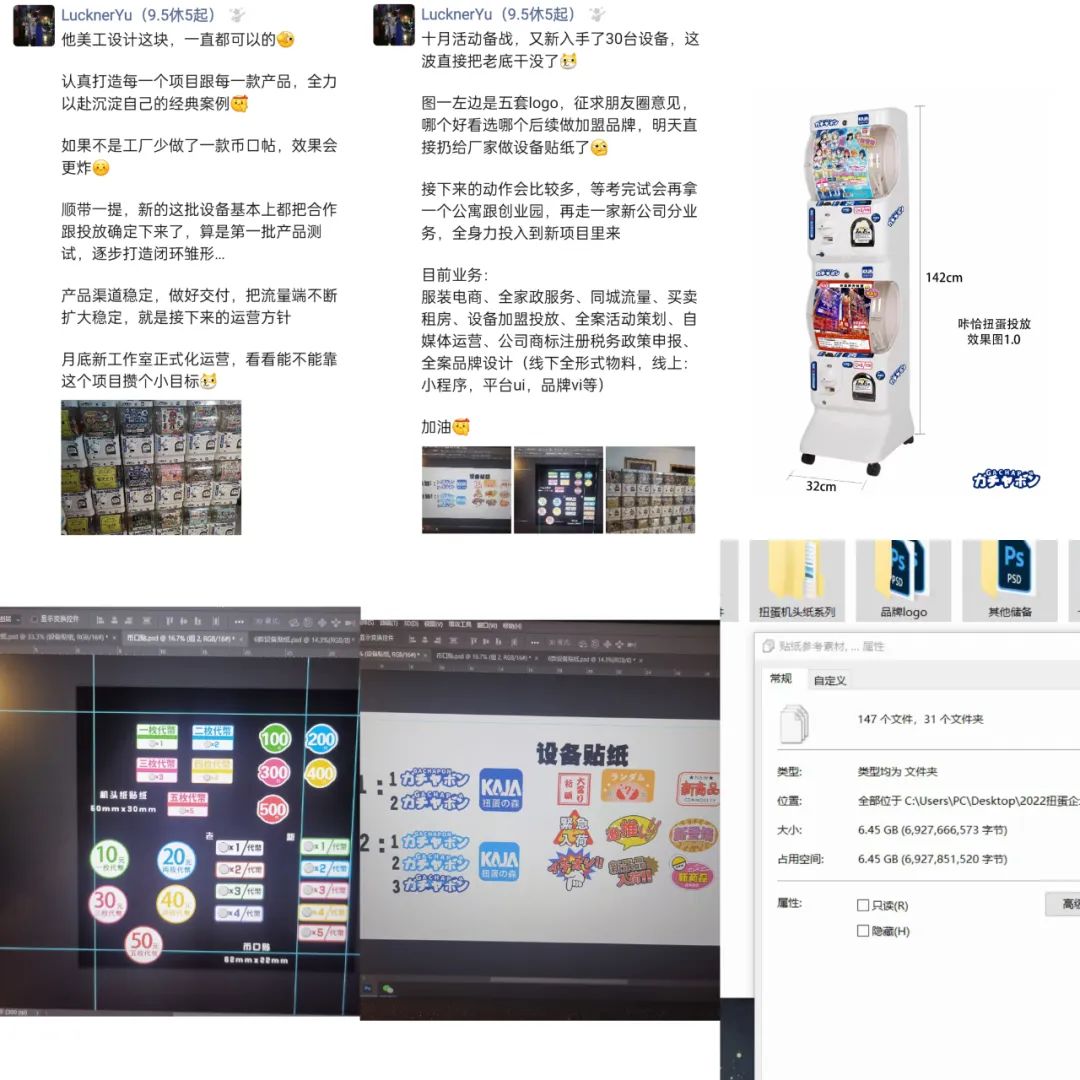

我之前对一批产品设备进行了全新的设计,包括外观品牌与logo,还有一些对应的活动物料,投入了相当大的时间精力去做,费了很大的功夫

我也并非是直接莽着去做的

我首先是通过自己一手的行业运营经验,洞察了相关人群的需求(动漫店铺投放、会展类额外变现产品、家庭玩具),然后模仿了市面上比较大型的投放品牌,借势去做的

实际上这批设计的贴纸内容,我也不知道别人家的设备是哪家代理商去做的,我的运营逻辑是,既然大家都那么做,那么背后一定有它的道理,是在实践过程中测试出来的最佳路径

那么直接模仿学习,在运营上可以省力,确保方向无误...

但我真正去这么做的原因并非主要是这点,我的计划是利用用户对于产品认知的心智,去借势进行“截流”

比如说我的用户,他对这个设备有需要,他一直在市面上看到的都是这些设备,他感觉做的不错,运营的很好,也想找相关品牌的设备,但是他不知道这是谁家的设备,在市面上好像也找不到,也不知道该怎么联系厂商

这时,别人不断对外扩张的“势”,就间接促进了我发展的势能

我直接反其道而行之,做一样相同的设备,但不同的是,我直接创立一个品牌,去让用户主动“看见”...

这招的高明之处在于,只要我不说,大家潜意识里会以为那些设备也是我做的

我则坐享其成的“截流”了对应的流量,实际上这种方法可以应用到很多领域上

其核心并非弄虚作假,而是能让用户看得见的,才是赢家。

但因为厂家也在平台售卖的问题,这个计划间接性泡汤

因为平台识图,会搜索至厂家,除非附加更多的价值在货品渠道、运营后端,更先进的合作模式上

否则对于用户而言,就没有选择的必要性了

当然,这也是后话,但我实在没有过多的精力去进行实践了,尽管我知道它可行的几率会很高

但留给我的时间不多了,我必须选择发展性更好的项目去做了,因为同时做过多的事情只会分散注意力,最终难以实现自己的目标...

同时我又思考了一些新的东西,结合行业去做,又会产生不一样的“化学反应”

比如运营一个线下的动漫活动品牌,把它打包成一个新项目...在此之前先简单介绍一下动漫会展的组成部分:

传统会展活动的营收分为:门票、商摊、广告赞助等三个部分

其次主要的成本分别在:团队运营、活动场地(租金、现场搭建、活动物料)、营销成本、嘉宾人员(KOL、商演)、现场活动人员等成本

大多数情况下:小活动圈钱,大活动亏钱,有时候不挣不亏,有时候亏了还得挨骂...

按照场地级别可以分为:酒店展、商场展、体育场展和会展中心展,成本规模依次由小到大...

我的想法实际上很简单,就是用互联网思维去做,将一些“不可控”因素尽可能降低,活动模式进行标准化

同时开放全国性质的模式加盟,把所有品牌、货源等渠道进行共享,并利用这个优势去对自己的产品进行“内部孵化”(扭蛋机项目、动漫类相关IP类产品)

单年全国组织近百场线下活动,品牌跟流量汇总,这样线下势能会很强,如果能够达成,甚至可以促进整个行业的发展“内卷化”,形成一个新的龙头

我的初步设想是以国风风格为主,不依靠传统的模式盈利,而是依靠效率成本所带来的运营优势,以及整体行业向上发展的趋势

活动的重心在于共创,而非单独个体主办,线上活动预约,区域人数达成,线下就进行活动开展

同时借助规模化优势,去建立自己的「动漫大众意见领袖社群」

再进一步,如果能够结合【培训】与【流量传媒】板块内容进行赋能,将舞台及宣传对外部分,进行具有主题性特色的针对优化

再将线上的流量再整合至线下,线下的势能再赋予线上形成闭环,就成了

由三、四线小城市裂变发展,再聚合人群至一、二线大城市会展品牌,后续核心就在于针对用户源源不断的触达、自成一派的限定展商、新文化内容的交流&输出平台,以及品牌规模化带来的成本优势

当你把一件事情做得很大时,除了犯错成本很高以外,其他什么都是便宜的

我的判断是今年暑期,全国会展行业发展的势能会更进一步,甚至更盛18年-19年行业的盛况...

虽然想法很好,但落地其实还是蛮难的

一个是过往有很多相同的失败案例,虽然模式并不相同,但我认为阳光底下并不存在什么新鲜事,如果现在没有人这么做,也就侧面说明这个模式是行不通的

或许是别人相同的模式做出来了,但是我并不了解,也就说明了在某些环节中出现了难以解决的问题,导致规模化会比较困难

也包括比你更高一层级的“大平台”,他们怎么不这么去做,是行不通,还是有更好的方法?你做起来了,他们也这么做,那你是不是就没了...

现实往往不会那么理想,会展是服务行业,只要涉及到与人“产生链接”的部分,往往都会很吃力,而且作为线下平台来说,它的支撑也会很重...

但我由此思路,又可以再降维至产品环节

比如目前AI绘图很火,对于动漫会展行业来说,极大改变了产品形式

你的海报设计、人物IP都不用花钱了,同人商品领域,你利用AI通过调整关键词,进行精准制图,甚至都省了找画师的成本,然后给全国的同类型商摊供货,可以做成199付费行业交流群

甚至打包成知识付费的形式,教你如何去展会摆摊,给你供货,赋能之后又有一个更夸张的玩法

我可以组织地区开展活动,让我的“学员”们,拿着我的货去给我的活动摆摊...

这样在活动开始前,我就提前有了两笔预支收入:一笔是批发货品(卖不掉可以退),一笔是参展费用(学员免费),那么活动本身的盈利点就是产品,其次有额外门票收入(甚至于免费)

这种模式的执行起来的问题有两点,一是流量来源,流量来自于平台及线下周边

平台流量来自于持续不断的宣传,我的初步想法是针对不同地区的活动场景,进行内容批量化剪辑,在准备要做一场活动前,于平台上架活动团购,并且不断批量投放当地内容

那怎么做当地线下流量呢?

你想想,我门票都可以免费了,那不是可以直接去当地的学校门店、奶茶店、文具店、网咖、热门人流景点、匹配人流店铺等场地,去做活动合作宣传赠票吗?

哪怕10r一张,利润全给到代理门店,这种模式我都不会亏的

第二个问题是活动现场问题,没有一个确定的管理者,我的对应方案是,志愿者,招兼职,加空降自己的“人才”

前期能外包专业服务商就外包,后面再考虑自己运营降低成本

因为如果流量规模扩大的话,就应该赶紧在“零和博弈”市场中抢占流量高地,趁此期间快速扩大优势,并且像是成本等问题,会在高速发展中得到掩盖,等市场稳定之后,再去进行相应的优化

这种模式说实话,会扰乱当前的市场格局,因为短时间来看,前期的恢复发展应该是百花齐放,互有参差,大平台掌握着专业及先发优势,这种情况不会发生太大的改变

但我认为当下时代环境,还会有两种情况可能会发生

①有具备领袖气质的人采取了这样的模式,通过实力整合了杂乱散小的市场环境,为行业做出了新的贡献;

②有其他行业相关背景的人,发现了这片新大陆,做了为“三体”透露信息的“叶文洁”,比如:利用互联网的运营方式,带领一批互联网人开启相关副业,对传统行业进行降维打击...

当然整个项目的最高归宿,就是被更大的平台收购,最终还是他们能将项目与自身结合,把项目价值发挥的更好

线上卷的不能再卷了,线下一定是风口和机会

我今年的计划,是只做3个项目,目前既定的3个项目分别对应着:个人商业IP、海鲜类全平台电商,以及该会展新项目的尝试

我做这些事情的决定,都是基于自身的经验,还有项目的可分配资源,都是先胜而后战的决定

我曾在动漫会展行业取得过一定的成就,具有专业背书;

在产品上自身就有设计优势与运营经验,一些货品也是有渠道对接上的;

包括公司跟店铺的载体,也都很齐全,除了领域的相关沉淀,还了解项目整体的运营逻辑...

可以说是真的很难有人,会比我更合适去做这个项目

我想等再过一段时间,小规模去测试这个项目,跑通闭环,尝试再取得一定结果后,将其进行进一步的放大,等到节点时候再稳定爆发

但我并不会为此做很高的项目预期

因为现在的我,比起结果,我更想做的是验证自己的猜想,是否会实现...

更多关注自己内心的想法,而不会特别在意结果导向,相较于“做”,我会更加注重整个过程的感受,享受其中

从侧面角度来说,这也是一种做项目时的技巧,在别人咬牙坚持的时候,你就像玩游戏一样

更好的心态,在帮助我们更好做出决策的同时,也大大提高了做事的耐受度

2023,发展成啥样,再说吧~

别给自己太多压力了,挣不了大钱,挣点小钱也蛮好的,不用太过于心急

祝大家新的一年里兔飞猛进,大展宏兔。共勉~