在场

作为每年备受关注的影像艺术博览会,影像上海持续在中国内地掀起影像热潮。老时间、老地点,不同的作品。今年50家参展商带来哪些新作品?摄影市场出现哪些新趋势?借助影像上海平台又有哪些首发事项?

第九届影像上海艺术博览会将于2024年4月25日至4月28日,在上海展览中心举办。本届汇聚来自上海、北京、成都、长沙、东京、巴黎、伦敦、纽约、都柏林、阿姆斯特丹等20余座城市的50家优质展商。为进一步鼓励与彰显美术馆、艺术机构及更多文化组织在行业推动中发挥的重要作用,本届博览会在“广角”版块呈现四家定位不同的艺术机构的摄影与影像项目。

往届影像上海艺术博览会现场

从参展商名单以及提供的资料中分析,今年本土画廊发力明显,参展数量占整体参展画廊数量的70%,本土画廊的视野及其所携带的艺术家也越来越优质。其中,既有对中国成熟艺术家的再挖掘,也有对新兴艺术家的持续关注。

从参展商对于此次《艺术栗子》问卷的回复来看,年轻的收藏群体渐渐成为主力,他们所喜爱的新观念和新技术,在艺术家的创作中愈发突出。然而,并非市场引导了艺术创作,而是基于时代发展协同前进的过程。本届影像上海,既可以看到颇受欢迎的青年艺术家作品,也有重要艺术家的经典作品,很多还是首发亮相。不断前进的摄影艺术,在展会中得以集中呈现。

往届影像上海艺术博览会现场

此次展前对话的多家展商,既有从未缺席的老朋友,也有首次参展的新面孔;既有地处北上广等艺术中心区域的画廊,也有植根台北、新疆、兰州等区域的展商,希望能为大家观展提供一些参考。

Q&A

栗子对话

廖子宁

绝版影像馆

总监

这是画廊第四次参展。博览会最有趣的地方是能集结艺术从业者、藏家、观众等不同圈层进行交流,可以有效刺激艺术的成长,同时促成市场的活络性。从市场的角度来看,近年来亚洲藏家的收藏独立性逐渐确立,许多人开始重视全面地进行市场分析。

藏家选择摄影是因为摄影作品有版次,可以以相对较低的价格收藏到艺术家的代表作品,也有机会与美术馆、艺术机构以及全球藏家共同拥有这些作品。与其他媒介不同,摄影作品无需经历像“配货”这样的层层关卡。如果选择了好的艺术家和代理画廊,影像艺术市场的稳定性和保值性就成了最佳选择,同时也具有最高的性价比。

去年我们画廊正式签下艺术家安娜史塔希亚·萨莫伊洛娃,并为艺术家举办亚洲区首次个展。考虑到大家对艺术家作品可能相对不熟悉,我们选择了相对轻松、活泼的“早餐”系列。

© 安娜史塔希亚·萨莫伊洛娃

《与东松照明共进早餐》

© 安娜史塔希亚·萨莫伊洛娃

《与艾尔斯沃思·凯利和威廉·克莱恩共进早餐》

《与东松照明共进早餐》呈现的是艺术家与亚洲摄影大师共进早餐的场景,独特之处在于其图像中极少出现的寿司,这在艺术家以往的“早餐”作品中极为罕见。作品中的玉子烧寿司配以意式浓缩咖啡所形成鲜明的黄色,与东松照明的黑白照片形成有趣对比。

《与艾尔斯沃思·凯利和威廉·克莱恩共进早餐》是艺术家的新作,也是首次在影像上海公开展出。这件作品进一步彰显了艺术家对艺术大师的好奇与敬意,同时也凸显了艺术家“早餐”系列在创作脉络上的新发展,开启了对绘画大师致敬之新作。

胡国庆

九月画廊

主理人

这次是九月画廊第三次参展。近年来,画廊持续关注年轻艺术家群体,他们的作品可能会涵盖更为广泛的主题,从个人抒情到社会议题,各自都在以独特的视角和风格进行艺术表达。

© 俞拙《溯洄》

从我个人的感受来说,年轻艺术家们的先锋力量正在显现,他们的表达够真、够狠。比如2023年TOP20·2023中国当代摄影新锐展,我们看到年轻艺术家们试图去改变既有艺术形式的“规则”,将摄影置入更为广泛的艺术语境中,这与我们以往对摄影的认知会有一些不同。同时,他们的作品也受到越来越多专业藏家的青睐。

© 罗娴《大鹅》

今年九月画廊主推年轻群体,展线布置上把最好的位置留给他们,希望能带来新鲜的视觉体验,同时也为他们提供更多曝光机会和发展空间。其中,俞拙的《树和雨天》很好地体现了“逆”的概念与状态,非进,非退;罗娴的《白日梦·彭镇》巧妙运用“眼睛”的借位,创造了一个奇幻、迷离、诡谲的空间。

© 钱儒雅《易碎品》

钱儒雅《易碎品》系列是其自2019年开始的一个项目,艺术家要表达的是个体和群体的矛盾的关系。我们都希望自己是最独特的那个,但又希望自己属于某个群体,所有人都努力变得独特的时候,好像变成了一种“普遍的独特”,泯然众人。

陈新宇

五月公园画廊

主理人

这是五月公园画廊第三次参展,计划展出7位影像艺术家的作品。今年我们特别注重艺术家的创新性和作品的独特性,在选择艺术家时,更倾向于能够结合传统与现代的作品,展现中国本土文化魅力的摄影师。

其中,肖萱安与李朝辉通过解构自然的观看方式,让我们必须面对自然、生态、技术和生物共生的现实;李勇的创作则长期关注废墟的复杂时间性及时间堆积形成的隐性能量,他试图对既有的东北阐释提供新的维度,希望把东北问题置于更广阔的语境中探讨。

© 肖萱安《巫峡秋涛图》

© 李朝晖《铅笔》

近年来,中国本土摄影艺术市场呈现出蓬勃发展的态势。越来越多的年轻摄影师开始崭露头角,他们的作品不仅具有鲜明的个性,还融入了不同的文化内涵。同时,影像作品的收藏家群体也在不断扩大,对摄影艺术的认识和欣赏水平也在不断提高。

有资深的收藏家,也有年轻的艺术爱好者,他们普遍具有较高的审美素养和国际视野,对摄影艺术的兴趣和热情也在不断增长。随着市场的发展,我们相信这一群体的数量也会逐渐扩大。

画儿

see+ 画廊

创始人

艺术总监

see+ 画廊从第一届便开始参展。近些年,我们比较明显地感受到了收藏群体的年轻化,他们除了延续前一辈藏家与时代记忆和历史文化背景相关的收藏兴趣,也有新时代藏家普遍具有艺术专业教育背景和新的知识系统的收藏特色。

© 卡别耶拉·莫拉维茨《失重的房间》

这次,我们在作品选择上延续了see+ 画廊一如既往的参展思路,一方面展示画廊所代理艺术家的结构,另一方面每年我们都会呈现重量级艺术家的最新或重要作品,也会推出年轻艺术家的新作。

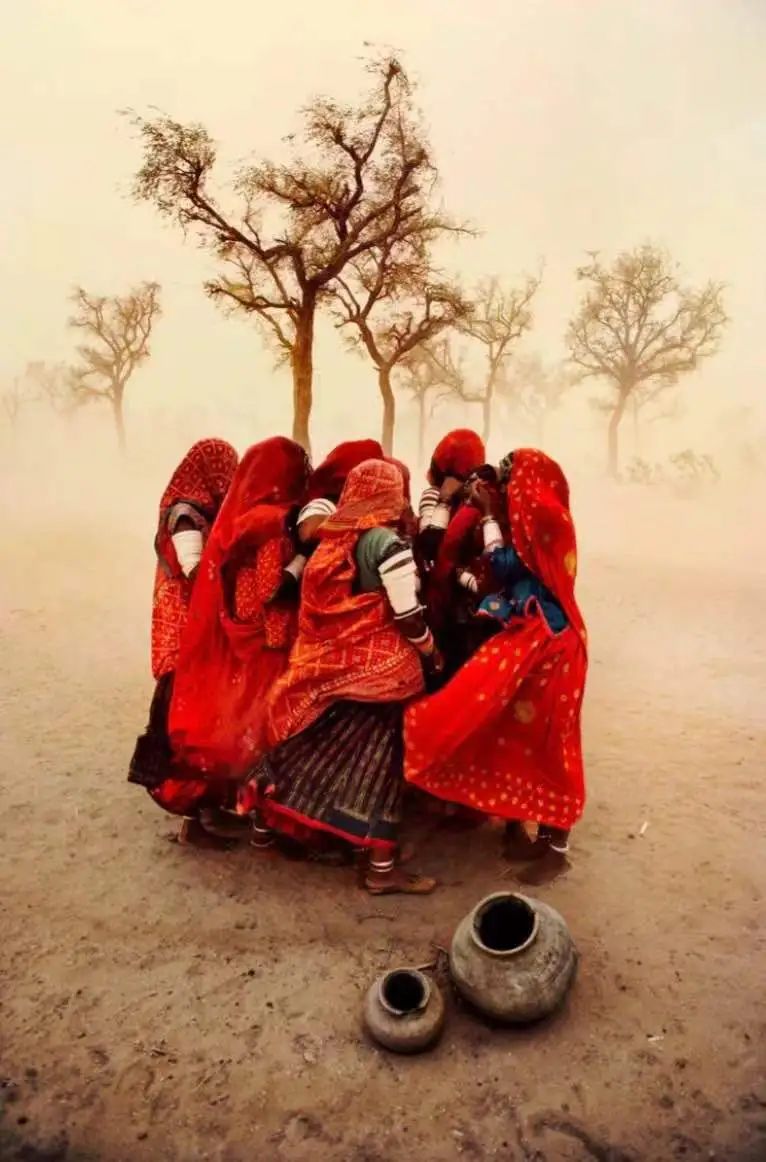

© 史蒂夫·麦凯瑞《沙尘暴》

比较重磅的是,我们将在这次博览会上宣布代理美国著名摄影大师史蒂夫·麦凯瑞(Steve McCurry),他拍摄的《阿富汗少女》闻名世界,中国观众对他也并不陌生,这次在see+ 画廊将呈现其多幅精彩原作。

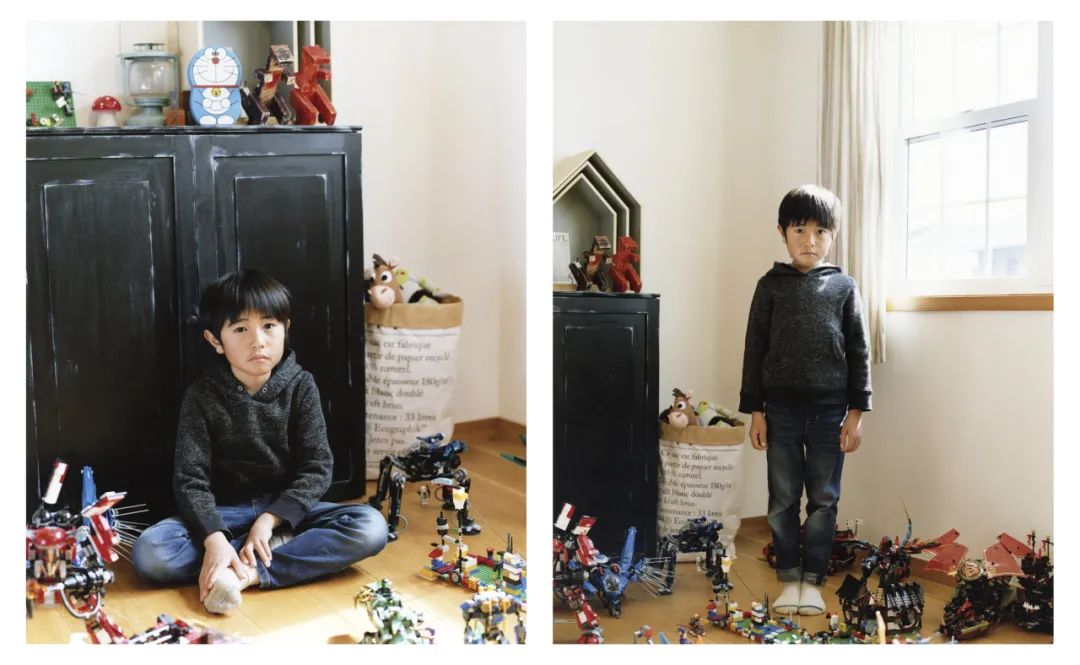

© 卡别耶拉·莫拉维茨《彦在这里之二》

我们也将携卡别耶拉·莫拉维茨(Gabriela Morawetz)的几件遗作参展。她的作品几乎每年都占据see+ 展位的C位,这位波兰裔的法国艺术家如同一名巫师,从混沌中发掘万物的关联,又在关联中醒悟真谛,其中饱含的是始终对人类文明演变持有的警醒,并通过明晰的审视去更新它。

© 骆丹《无人之境》

此外,我们展位还将呈现骆丹2024年最新完成的《无人之境》系列No.3,观看者仿佛被带入一条时空隧道,既是回到了过去,也像是抵达了未来。

阿尔曼

(Arman)

高台当代艺术中心

画廊经理

这是高台第四次参展。每次参展我们都希望提升藏家与艺术爱好者对新疆本土摄影师及其作品的关注。对我而言,当观众表现出对新疆主题有关的作品的好奇或共鸣,这种直接的互动和反馈都是极其宝贵的。

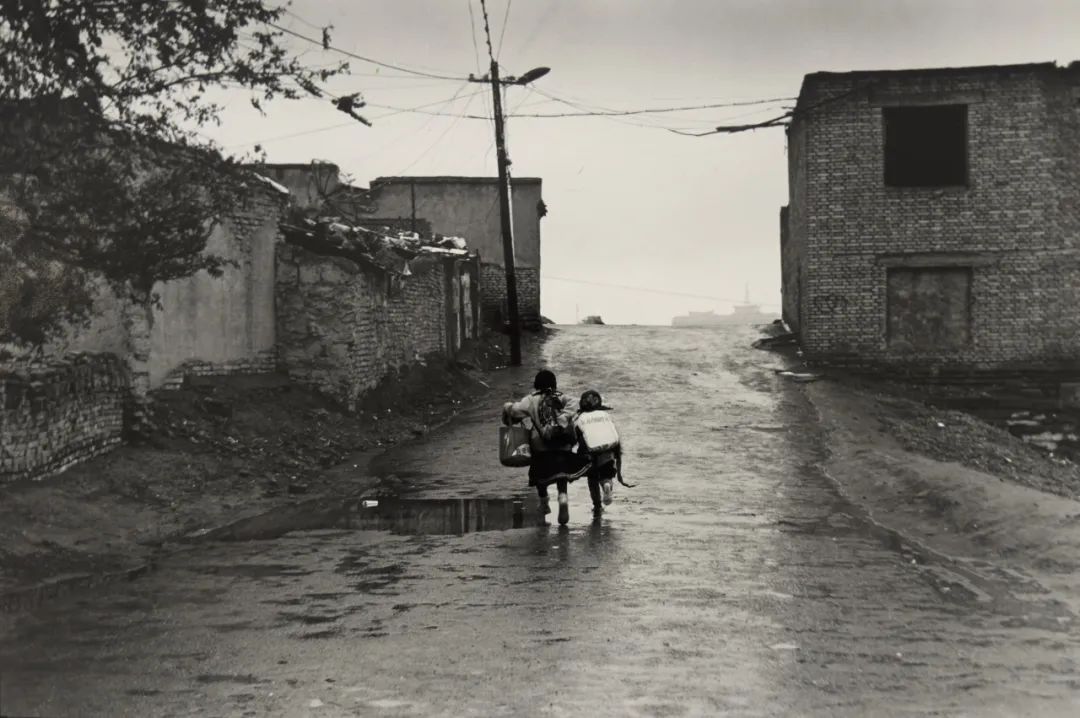

这次我们特意选了三位具有不同年龄段和背景的摄影师:田林、马海伦和徐冠宇,他们的作品各有特色,但都围绕地域、空间流动和身份的主题进行探讨。田林,作为新疆纪实摄影的先驱,通过他在2005年至2015年在乌鲁木齐棚户区的纪录,展示了多元身份的交织和城市化进程中的变迁。

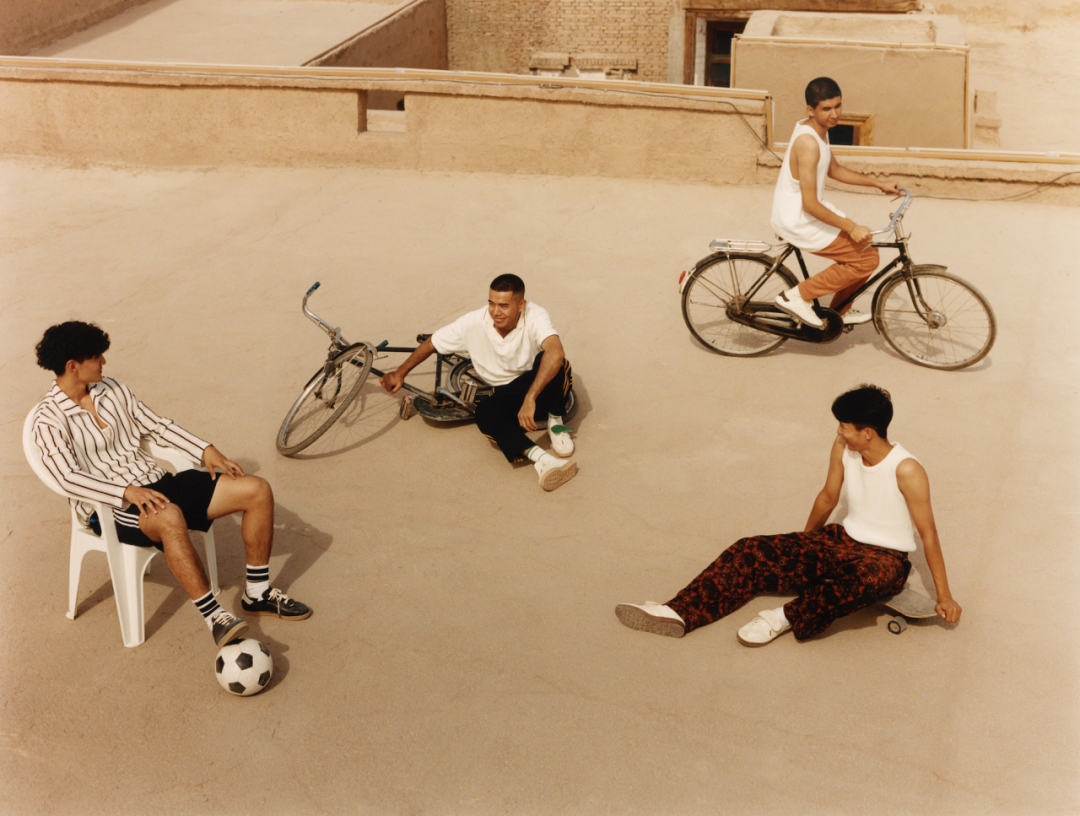

© 马海伦《喀什青年》

马海伦是90后新兴艺术家代表,这次展出她2023年创作的《喀什青年》,这一系列作品是对新疆青年文化的庆祝。徐冠宇的《外籍人口》系列,则是在美国通过与持不同签证的外籍人口的互动,对身份背景和刻板印象进行探讨。

通过这三位艺术家的作品,我们希望观众能够感受到,尽管文化和生活背景可能迥异,人们的基本情感和需求却是共通的。期望通过展示这些作品,来凸显摄影作为情感和传达的强大工具。

© 田林《雅马里克山》

近年来,我们明显感受到年轻摄影师的崛起:新一代摄影师,尤其是90后和00后艺术家,凭借独特的视角和创新的表达方式在艺术界崭露头角。他们往往更愿意探索个人和社会主题,反映出当代社会现实和青年文化。

除此之外,我们也注意到越来越多的艺术家尝试将摄影与其他艺术形式结合,从而创作出跨媒体作品,以更全面地表达复杂的主题和情感。在市场方面,越来越多的年轻藏家开始涉足这一领域。这一群体的背景更为多元,通常对新兴艺术家和实验性作品持开放态度,也愿意探索和支持新的表达形式。

崔璨

M艺术空间

总监

这是M艺术空间第六次参加影像上海艺术博览会。影像艺术家大概占到我们空间合作艺术家的一半,影像类展览也差不多是一半。我们在选择艺术家和计划展览时,还是希望将之放入艺术整体里来讨论,而不是仅限于影像的范畴,这种倾向可能也影响了我们的藏家画像。

影像本身的魅力值得被更多人看到,所以我们会将影像作品推荐给更丰富的群体:我们相信每个人都可能会一次次爱上影像。

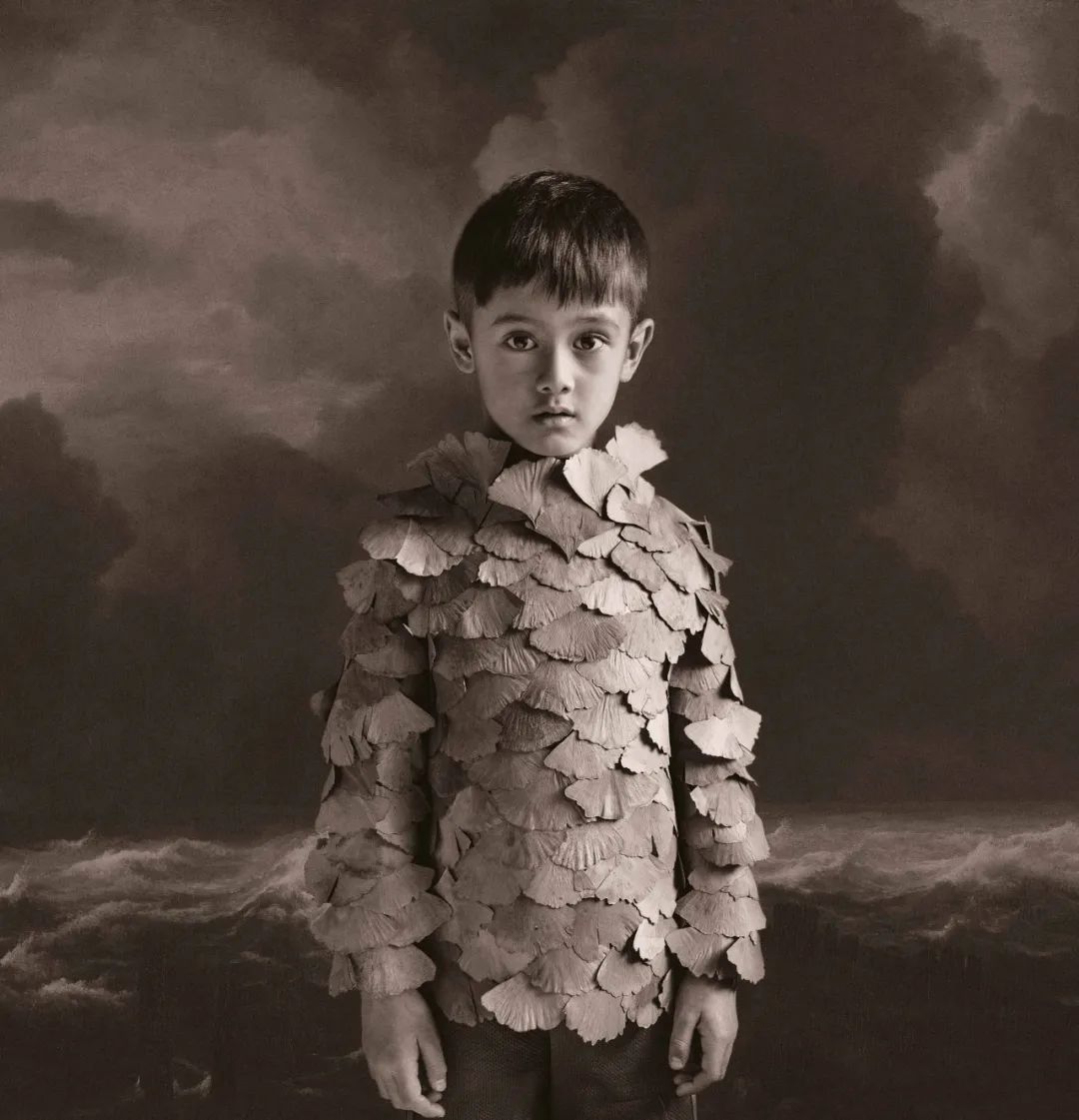

© 冯君蓝《明日何如》

作为我们长期关注和合作的艺术家,艺术家冯君蓝、傅百林和骆丹的作品都不是我们第一次带来影像上海了。三位艺术家都在持续的创作中不断更新面貌:一方面在个人关注的面向上持续深入,保持了细致深邃、饱含灵性思考的特质;另一方面也在创作形式、叙事方式等方面开拓影像可能的新方向。这种成长性和向内关照的能力是M艺术空间一直以来尤为关注的重点,也是我们希望在影像艺博会上可以透过艺术家作品传达的信息。

以冯君蓝的几件创作为例。《明日何如》源于生态不断恶化的背景下,对于下一代生存处境的忧虑和呼唤,小男孩站在浪涛汹涌间,他身上的银杏叶衣服是艺术家在上海捡拾、带去台北制作的;《不知身处》的背景来自19世纪的一幅油画作品,画面中一位西方男子被替换为东方女性的形象,艺术家借这种“错置”传达当代人时常面对的陌生疏离,甚至孤绝失重的状态;《道在万物》中每一件“物”都以平等的方式被注目,如果说道内蕴在万物之中,那么观想所造之物也是认识道的途径。

© 冯君蓝《不知身处》

© 冯君蓝《道在万物-有分于这杯2》

与本次博览会同期,M艺术空间将在自身空间同步带来艺术家冯君蓝的展览“我与汝Ich und Du”。这个展览的主题是我们参展的重要期望:建立“关系”。这包括我们与艺术家、藏家、影像艺术爱好者、业内人士等个人之间相识与重逢,也同时在乎于我们与“影像”之间的关系:每一次影像上海艺术博览会都让我们重新瞄准,也更深入与影像艺术相关的讨论,这本身是美妙的契机。

黄斯卡

(Oscar Sika

Huang)

Galerie Bacqueville

画廊经理

在中法建交60周年之际,画廊得到了法国文化中心与法国国家当代艺术中心的支持,首次参加上海影像艺博会。在法国,摄影在艺术市场中占据重要地位,这与法国历史文化中对摄影的情有独钟有关。近年来,我们看到摄影艺术在中国市场的曝光度越来越高,呈现方式越来越多元化,并且藏家群体俱乐部化,藏家本身对摄影圈比较熟悉,更不断吸纳新人。这次参展希望能将法国的当代摄影新力量展示给中国,同时关注中国的优秀艺术家,以促进中法艺术交流。

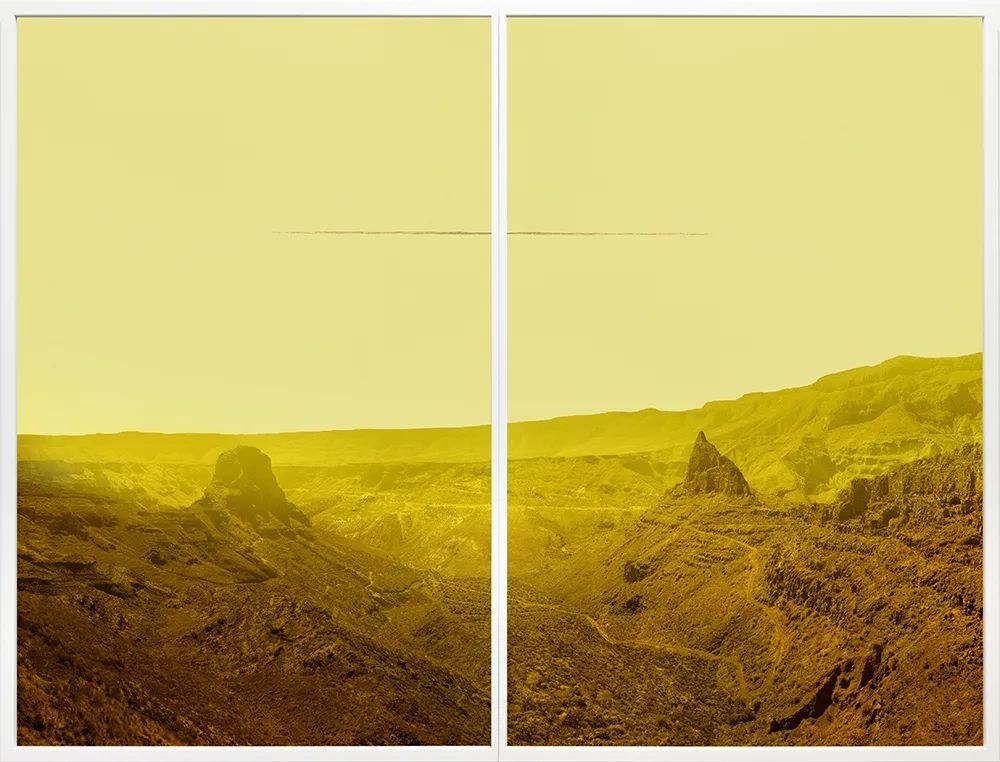

© 大卫·德·贝特《魔幻之地十四号》

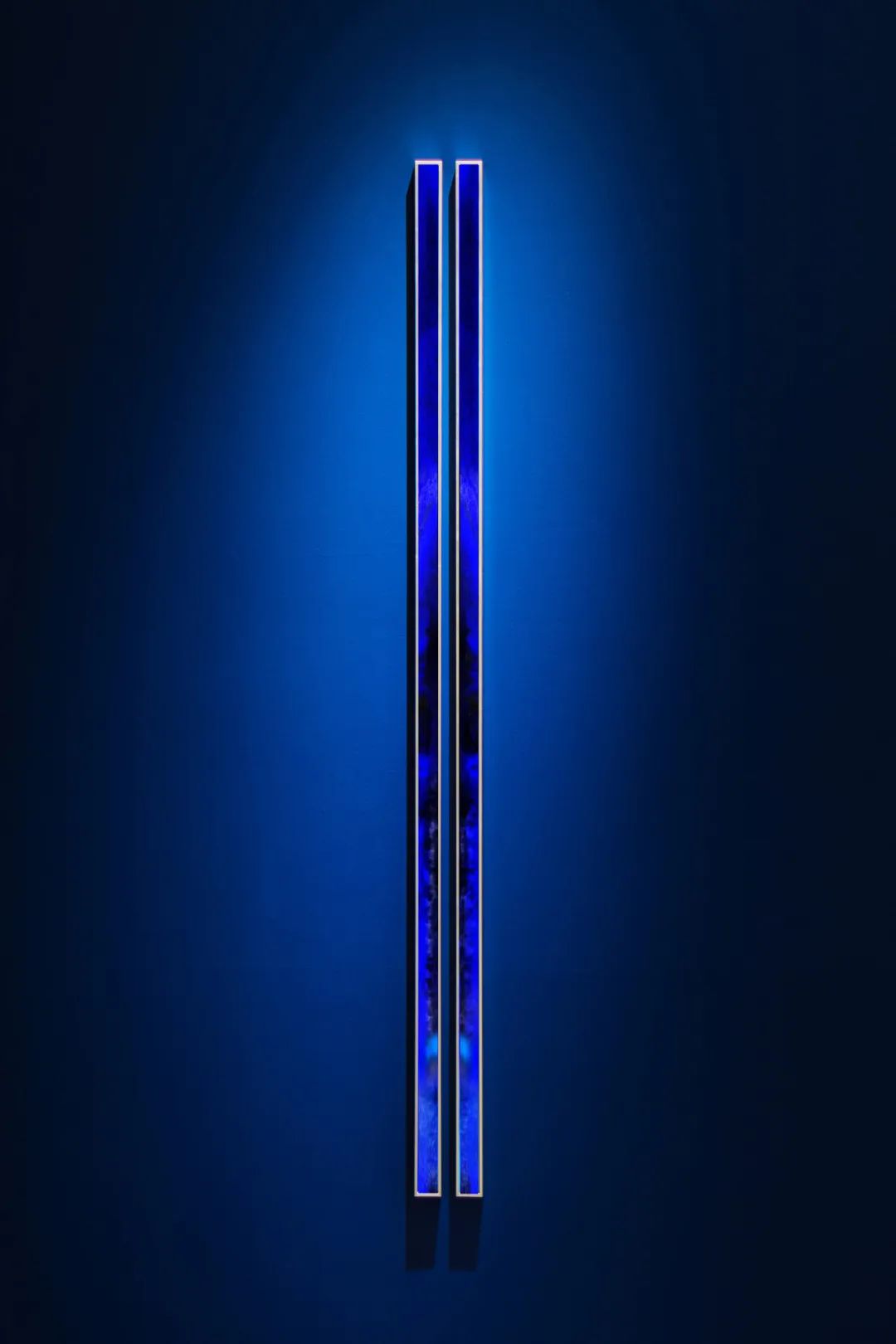

© 托马斯·德沃《图腾12.05》

我们带来大卫·德·贝特(David De Beyter)和托马斯·德沃(Thomas Devaux)两位法国艺术家作品。2023年Paris Photo上,我们已呈现过两位艺术家的双个展,艺术家对实验和跨界摄影有着独特的诠释。大卫的实验摄影探索社会边缘群体的活动,向摄影史的遗产致敬,激发我们对未知宇宙、人类信仰等当代主题的思考;托马斯跨界结合绘画与装置,突破了摄影艺术的边界,以极平凡的题材创造出引人深思的、超凡脱俗的作品。

顾佳君

上海多伦现代美术馆

副馆长

这是上海多伦现代美术馆第二次参加博览会。作为非营利的艺术机构,我们始终觉得美术馆在艺术生态中是非常重要的公共平台,它链接着机制、学术、艺术市场和公众。它应该以一种开放的姿态,来关注机构、策展人、艺术家和观众,提供他们在此学习、交流、讨论的机会。

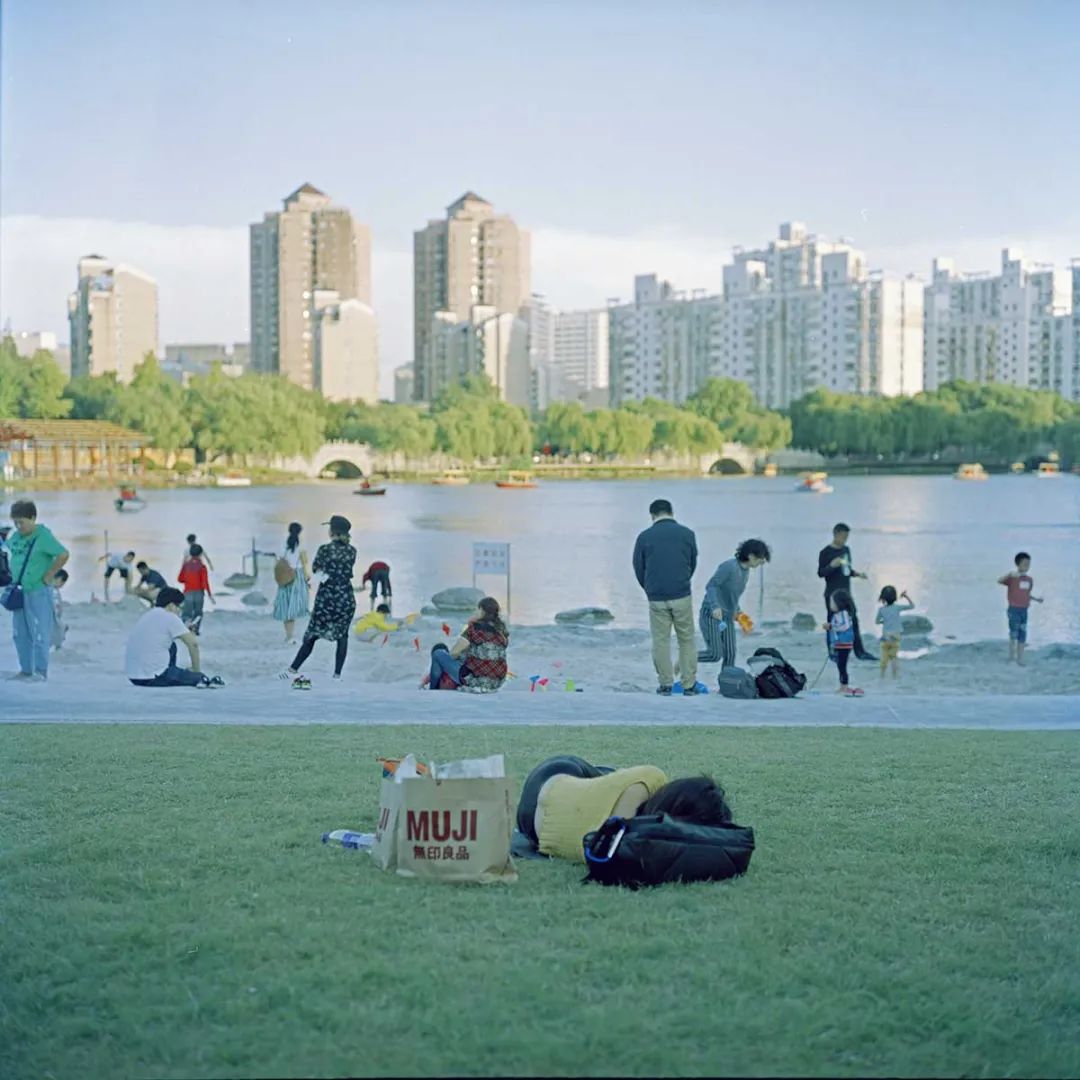

© 许海峰《公园里,上海大宁灵石公园》

这次美术馆结合2023年发起的全新项目“中国当代影像艺术年鉴”以及馆内自2018年以来收藏的部分摄影和动态影像作品,希望从学术角度,推动中国当代影像艺术创作、梳理和研究的工作。

“中国当代影像艺术年鉴”是以中国当代影像艺术实践的一线观察和资料收集为基础,开展现象分析和整理,文献及作品展示和交流的平台。本次我们将重点呈现针对2023年长三角地区影像艺术发展的研究成果。

© 藤安淳(Jun Fujiyasu)《共鸣》

© 朱浩《野餐盒里的波拉片》

从“中国当代影像艺术年鉴”长三角地区收集的作品来看,目前创作关注的议题各有侧重。其中,新媒体、新技术和新观念作品占据创造性发展的主要分量,比较突出的主题包括艺术家意识挖掘、美学扩展、个体记忆与内省、身份构建等方向。在影像创作媒介上,也呈现出多元化和复合性趋势,将传统技术与数字化技术相结合,在利用数字技术的同时也保持着人对于自身主体意识和技术发展之间关系的深刻反思。

牛恒立

观看当代艺术中心

总监

观看当代艺术中心已经连续四次参展。这次在艺术家选择方面,我们更加注重艺术家的多样性和包容性,希望通过展示不同背景、不同风格的艺术家,让观众领略到摄影的丰富性和多元性。

© 牛家文《十二生肖——马》

近年来,随着科技的进步,AI作品开始崭露头角,创造出独特视觉效果与观念的艺术作品,从而吸引更多客户和市场关注。牛家文的AI作品《十二生肖》,就是基于人工智能技术,对中国传统文化的一次回望。AI不仅是一种工具,更是艺术的合作伙伴,它与艺术家共同创造,为艺术带来前所未有的新鲜感和创新性。展览现场将以静态照片和动态视频的方式呈现。

我们注意到摄影行业竞争格局也在发生变化。一方面,随着社交媒体的兴起,越来越多摄影师通过平台分享自己的作品,吸引大量粉丝和关注。这使得一些优秀的摄影师能够迅速崭露头角,成为行业内的佼佼者。在摄影艺术方面,影像风格的多样化也是一个显著的趋势,满足了人们多样化的审美需求。

© 朱锋《镜子2206》

总体上,随着摄影艺术逐渐被大众接受和认可,对摄影作品感兴趣的藏家数量正在稳步增加。当前越来越多年轻人加入这一藏家群体,他们具有更为开放和前卫的审美观念,对于新兴摄影艺术风格和作品有着更高的接受度和兴趣。

新锐摄影艺术家朱锋带来的《镜子》系列,艺术家用扫描仪直接扫描镜子实物,通过变换镜子和扫描仪的角度,获得不同的反光,得到不同色彩的影像,但究其本质,镜子里空无一物。我们希望他能被更多藏家与观众所喜欢。

刘玮妍

EYECANDIES眼糖

画廊主

这是EYECANDIES眼糖第二次参加影像上海,今年带来现居伦敦的中国女性艺术家黎雨诗的个展。我们去年就有将她的作品带到影像上海,反响非常好。在她的作品中,“女性凝视”是最引人深思的主题。她不仅强调主动的女性视角,还在情绪的运用中增添女性细腻的表达,反映出作为观察者的她们对于性别权力关系的反思能力。

在黎雨诗的成名作《My Tinder Boys》中,艺术家利用社交软件Tinder约会陌生的白人男性,并去对方家里给他们拍裸照,目的是反思艺术史中女性作为被凝视的客体的权力关系。这个系列的作品可售的版数已经不多了,我们这次也是难得地争取到了一件。

© 黎雨诗《我的Tinder男孩 卢卡斯-21岁,21公里之外》局部

新作《皇家艺术学院的午餐》借用马奈的经典名作《草地上的午餐》的构图。在这幅作品中男性进行着带着传统性别意识的体力劳动,艺术家衣冠楚楚地在画面当中直视镜头。

今天的摄影艺术不仅是传统意义上的写实记录,如今有更多创作者利用摄影这一媒介对社会观察进行反思与表达。我关注到许多优秀的青年女性创作者的存在,比如刺点画廊代理的廖逸君、英国摄影师Juno Calypso以及黎雨诗,她们都是带着剧本去进行摄影创作,且把自我当做拍摄对象的摄影师。我自己是一位女性画廊主,因此希望在一个专业的平台让观众更多地看到青年一代女性艺术家的创作。

文字|王尔嘉

图片|影像上海艺术博览会、各参展商

往期阅读

REVIEW

规模最大的一届嘉德书展,听参展商聊“心里话”

江芳 在画布上插满芒刺,最终长出一片森林

《艺术栗子》传播矩阵