严禁网站、自媒体平台等未经授权复制、抄袭或抓取,违者必究

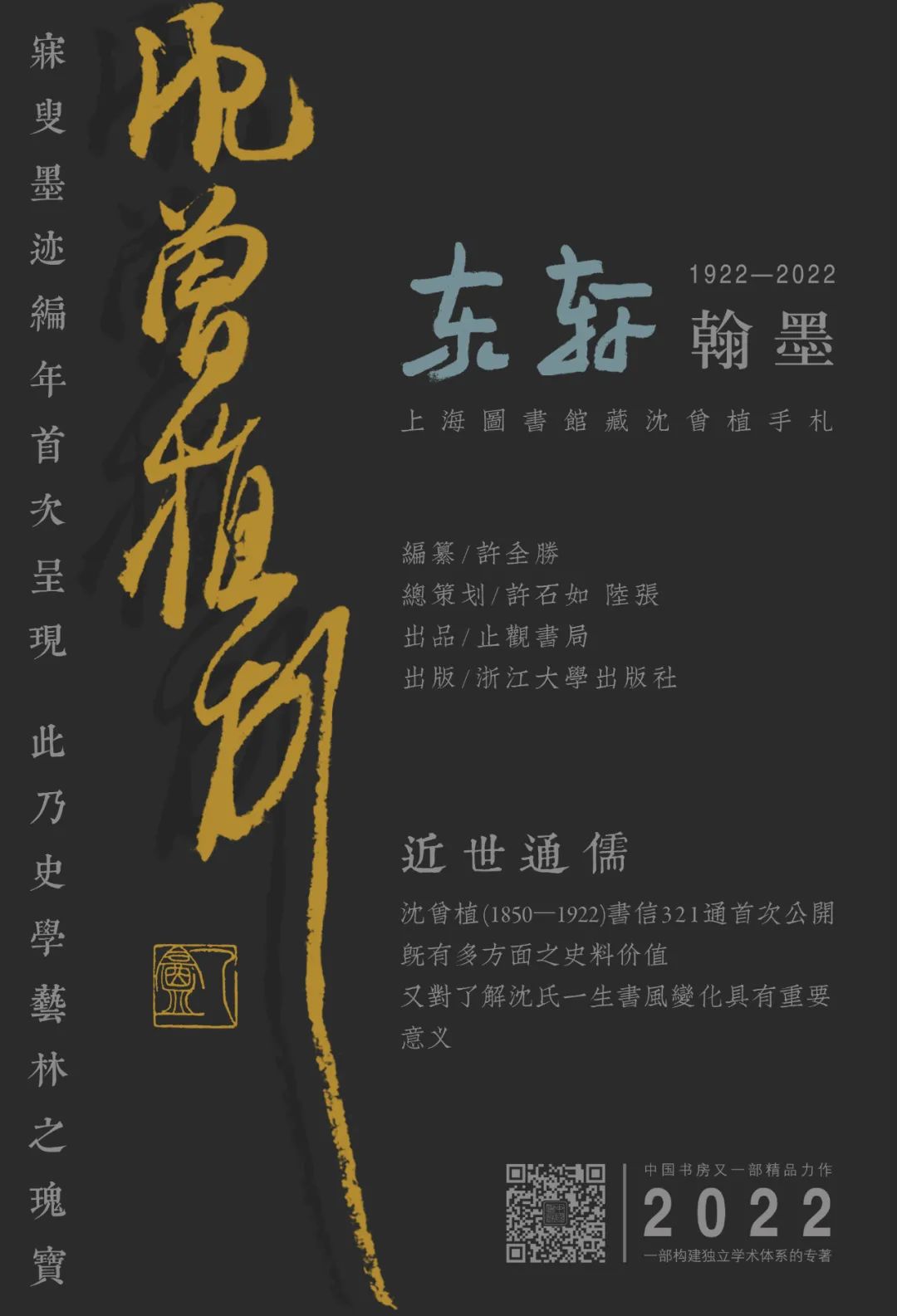

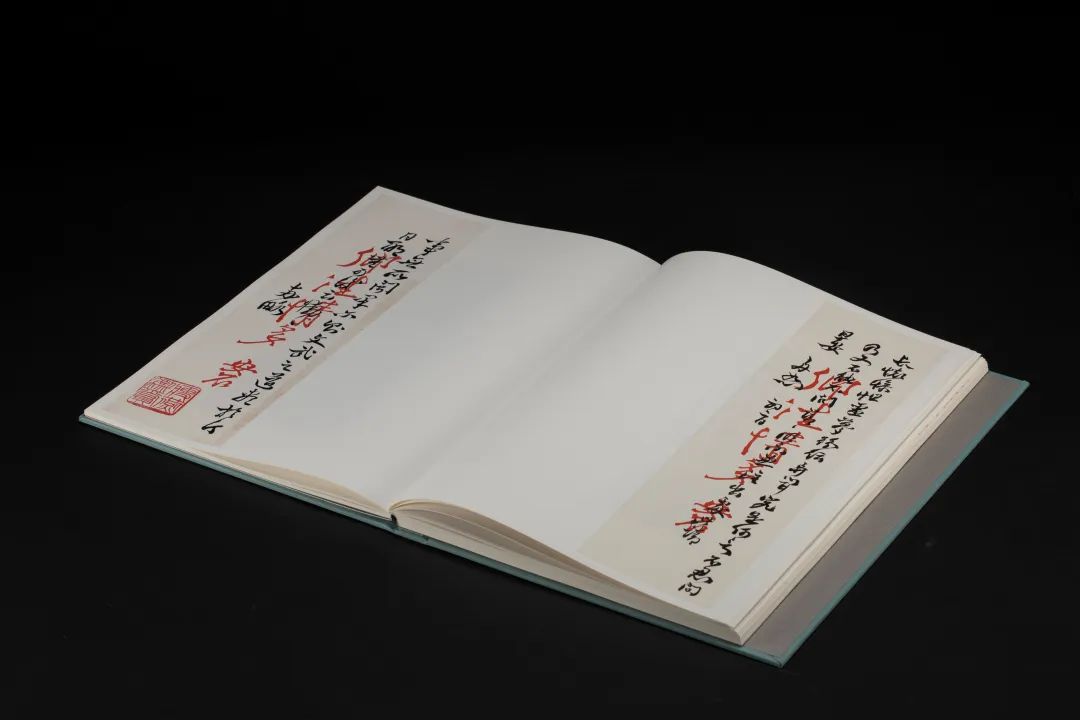

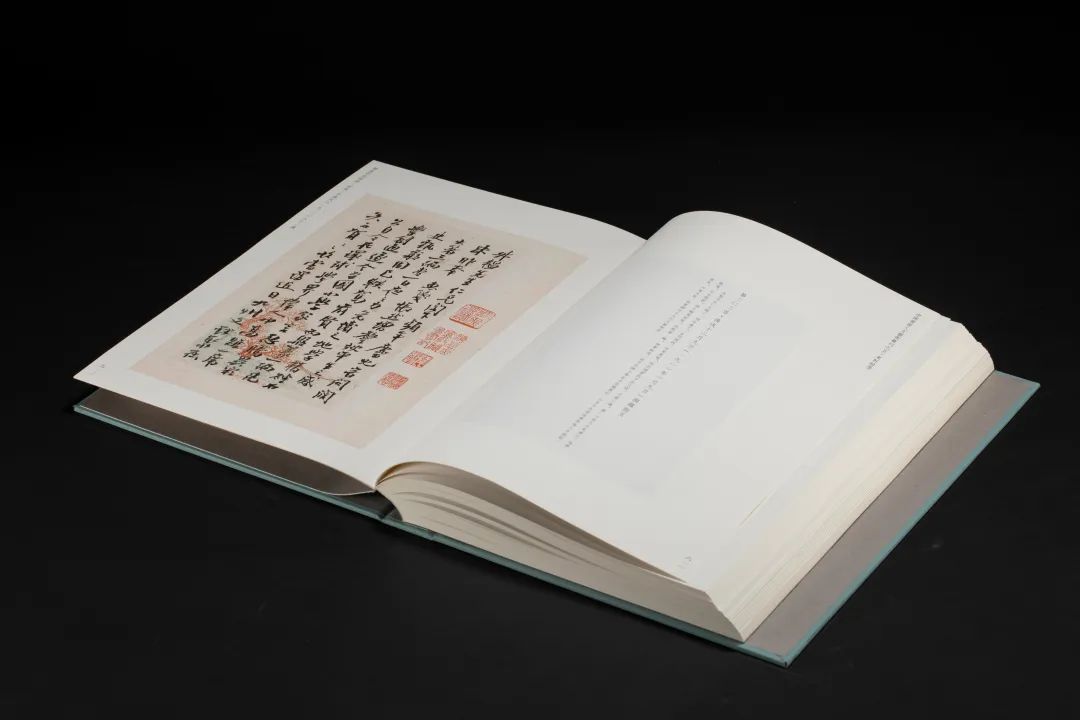

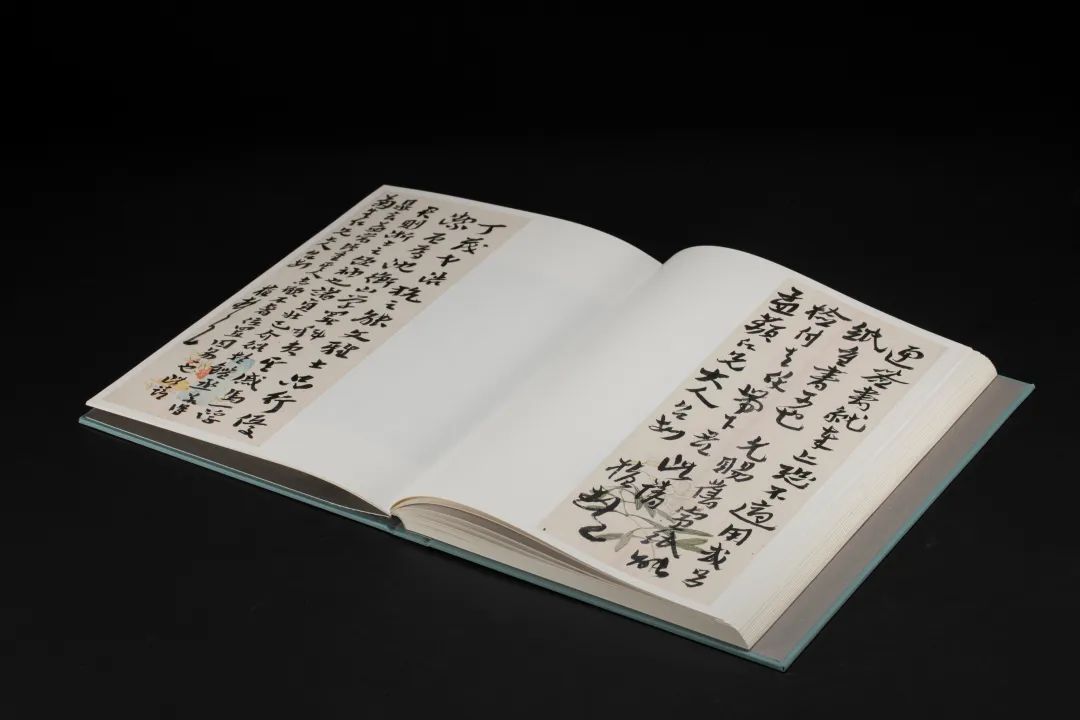

上图秘藏321通近世通儒寐叟遗墨首次公开

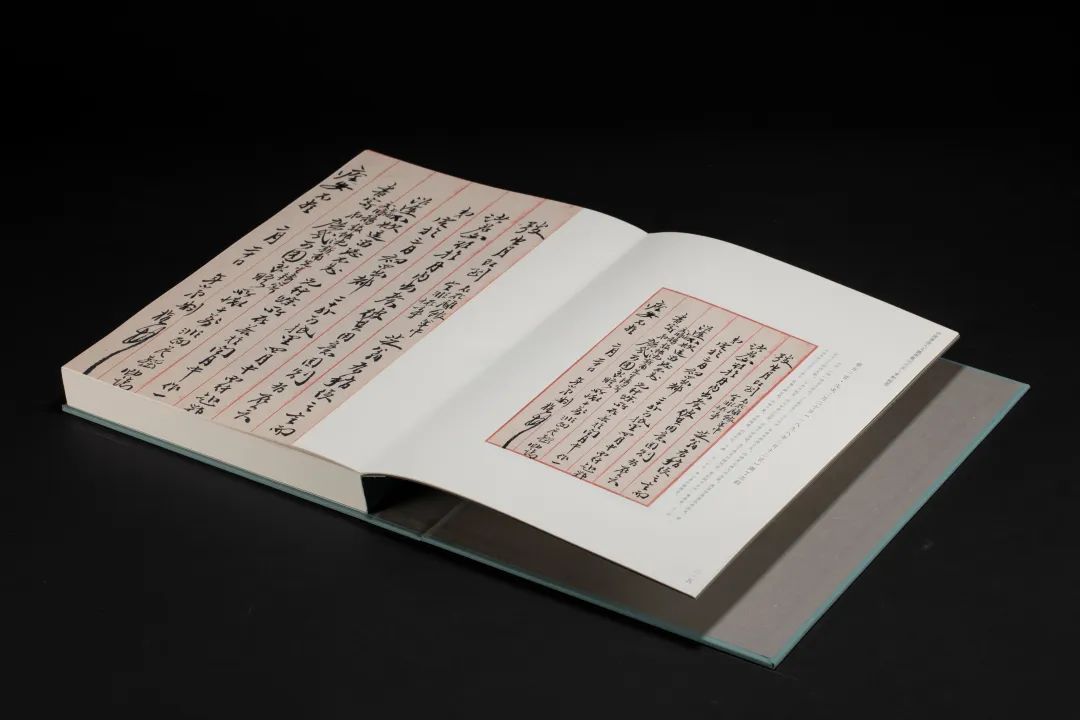

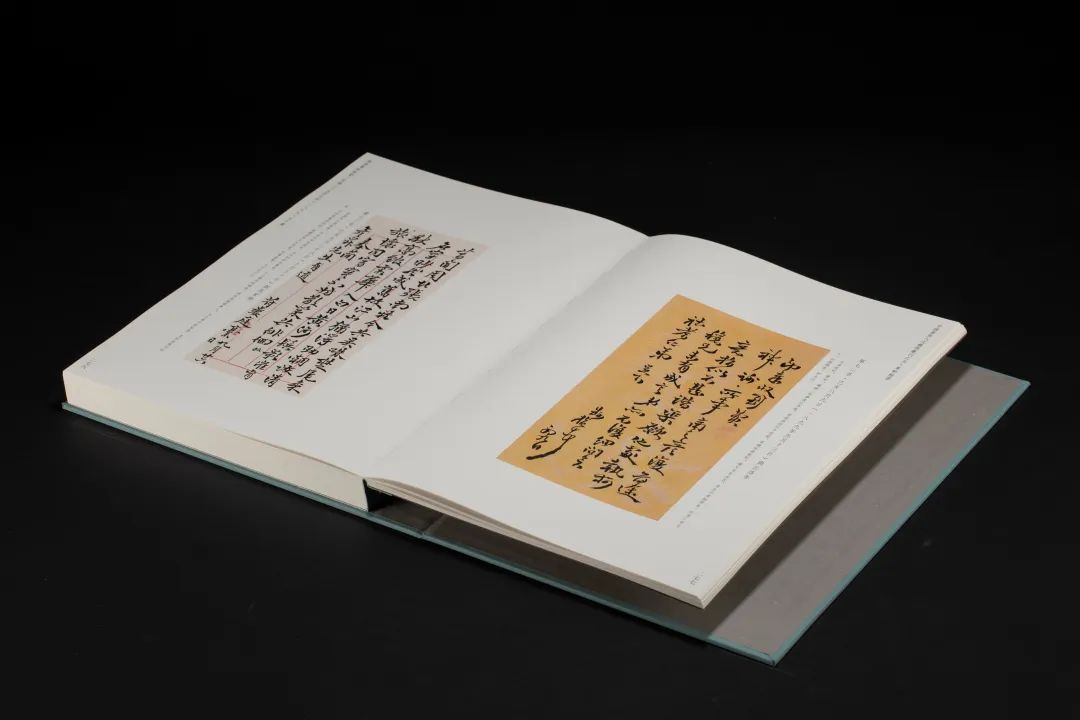

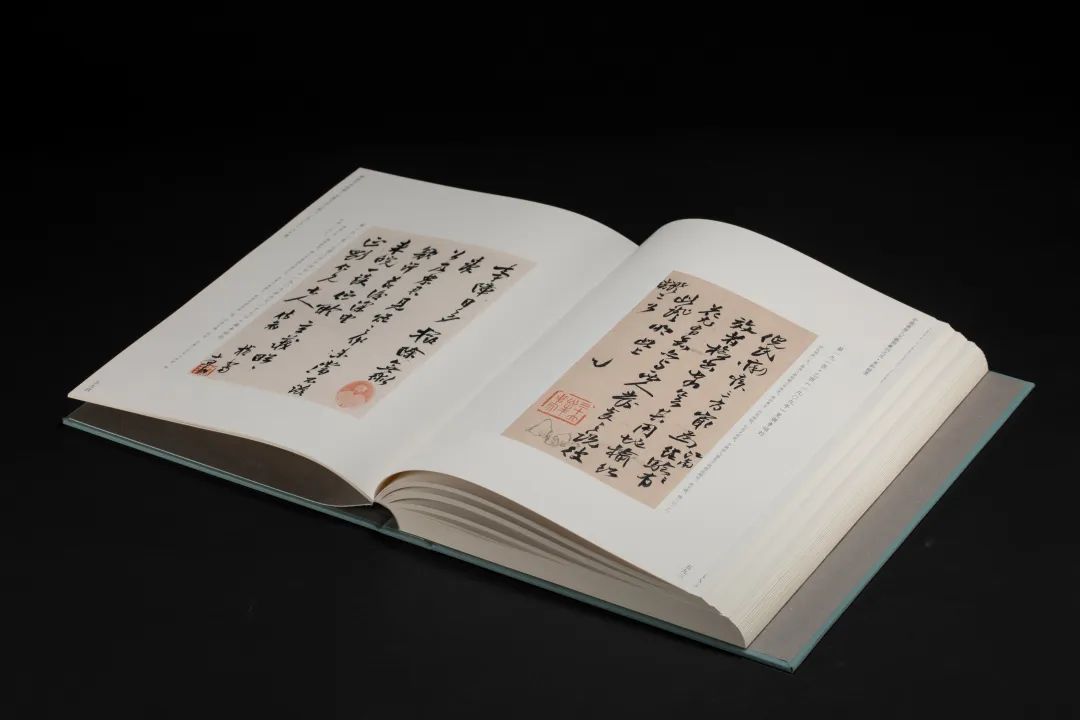

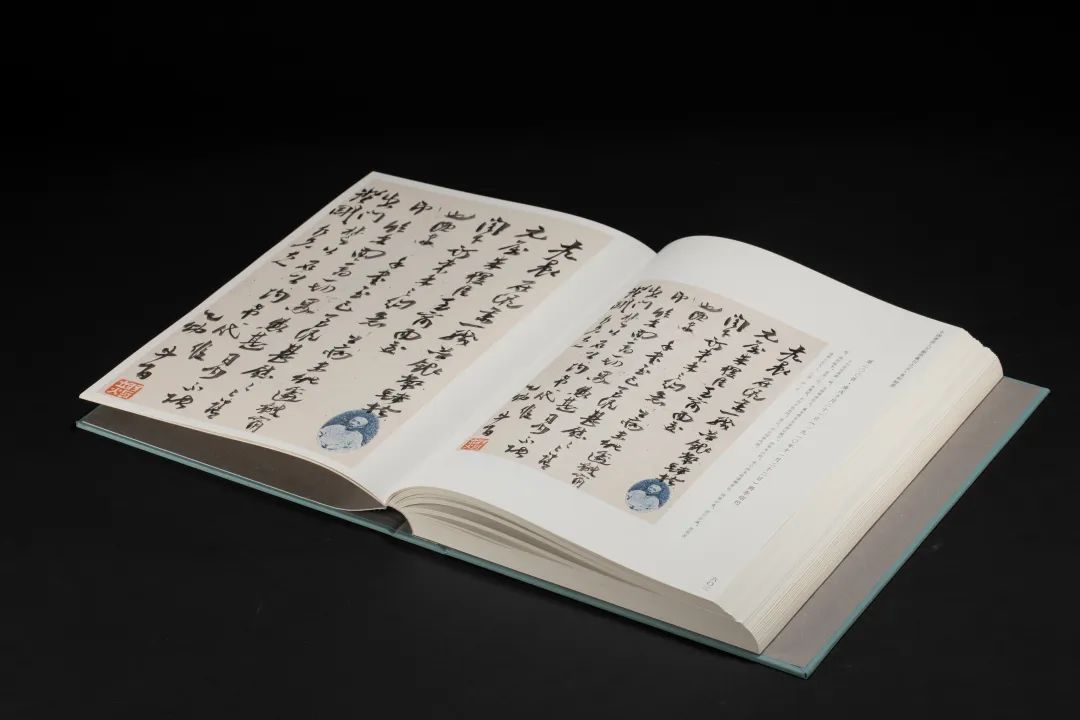

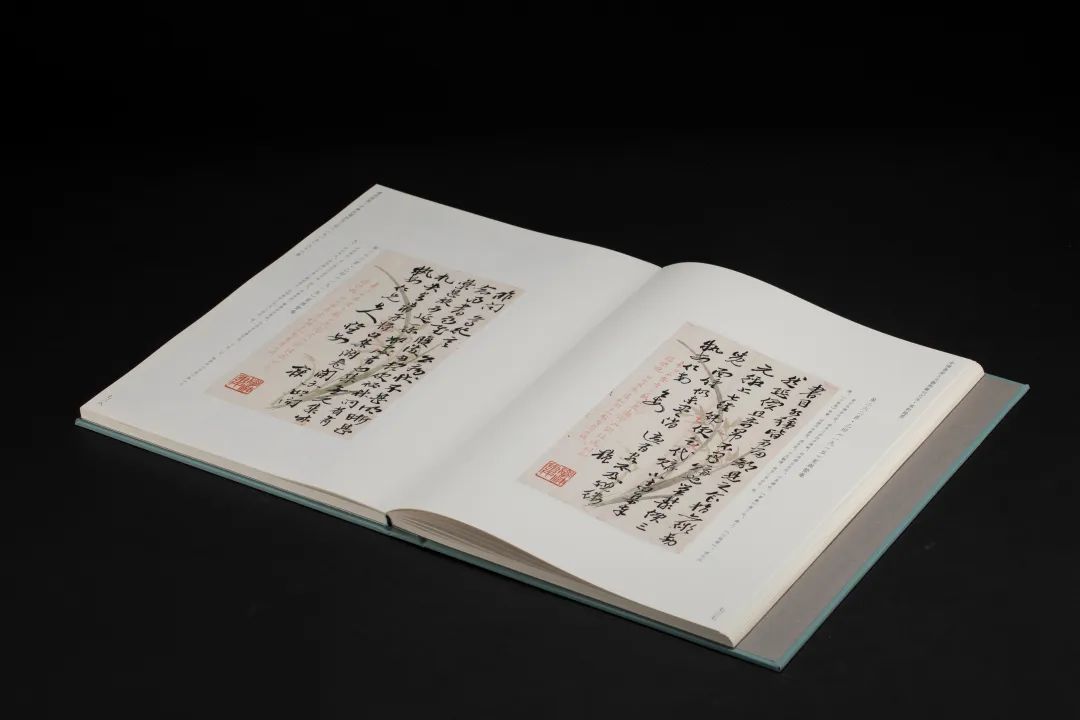

每通尺牍均附释文

首次以墨迹编年的方式公布于世

一部构建独立的学术体系的精品力作

可考的通函者皆是清至民国各领域名贤大儒

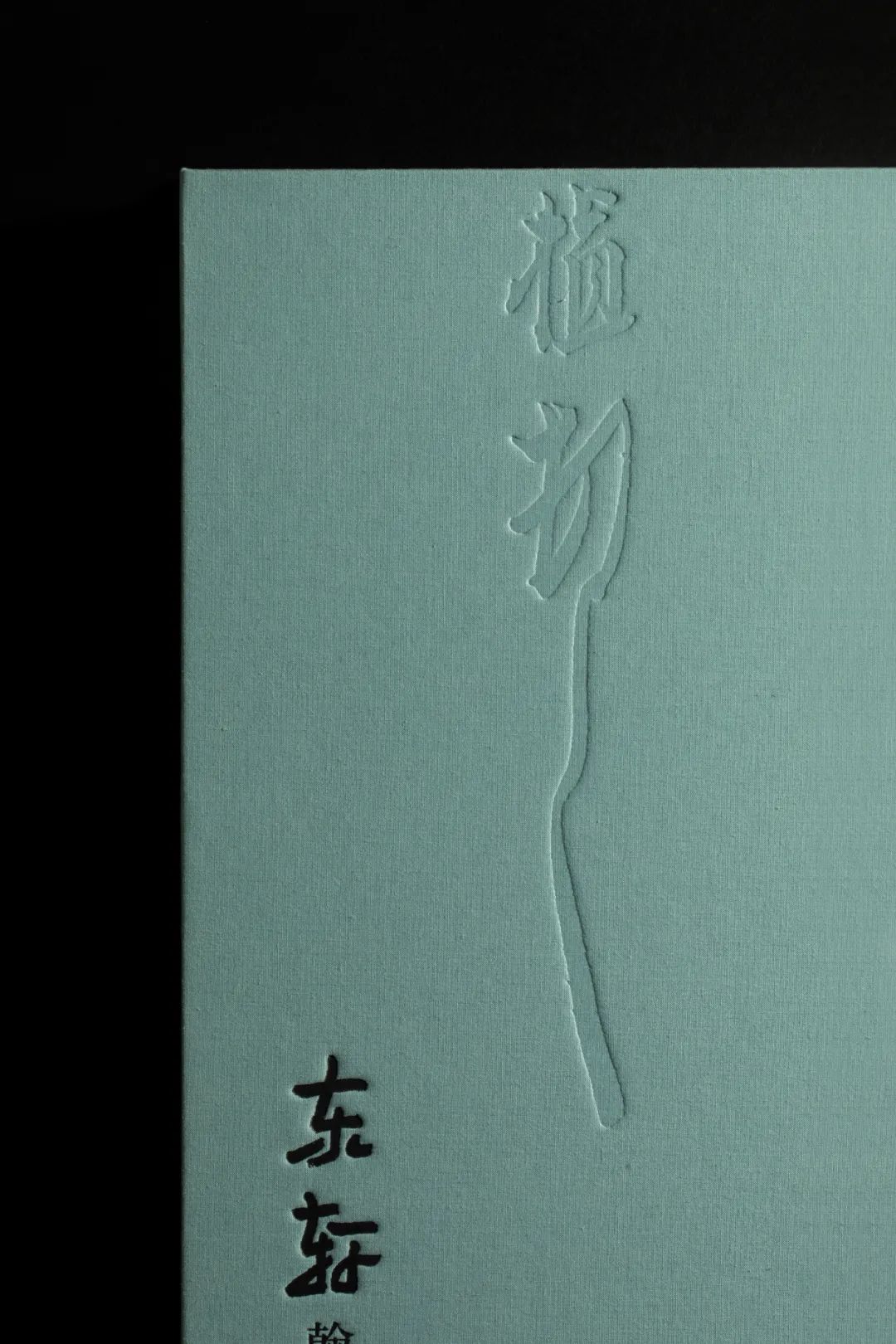

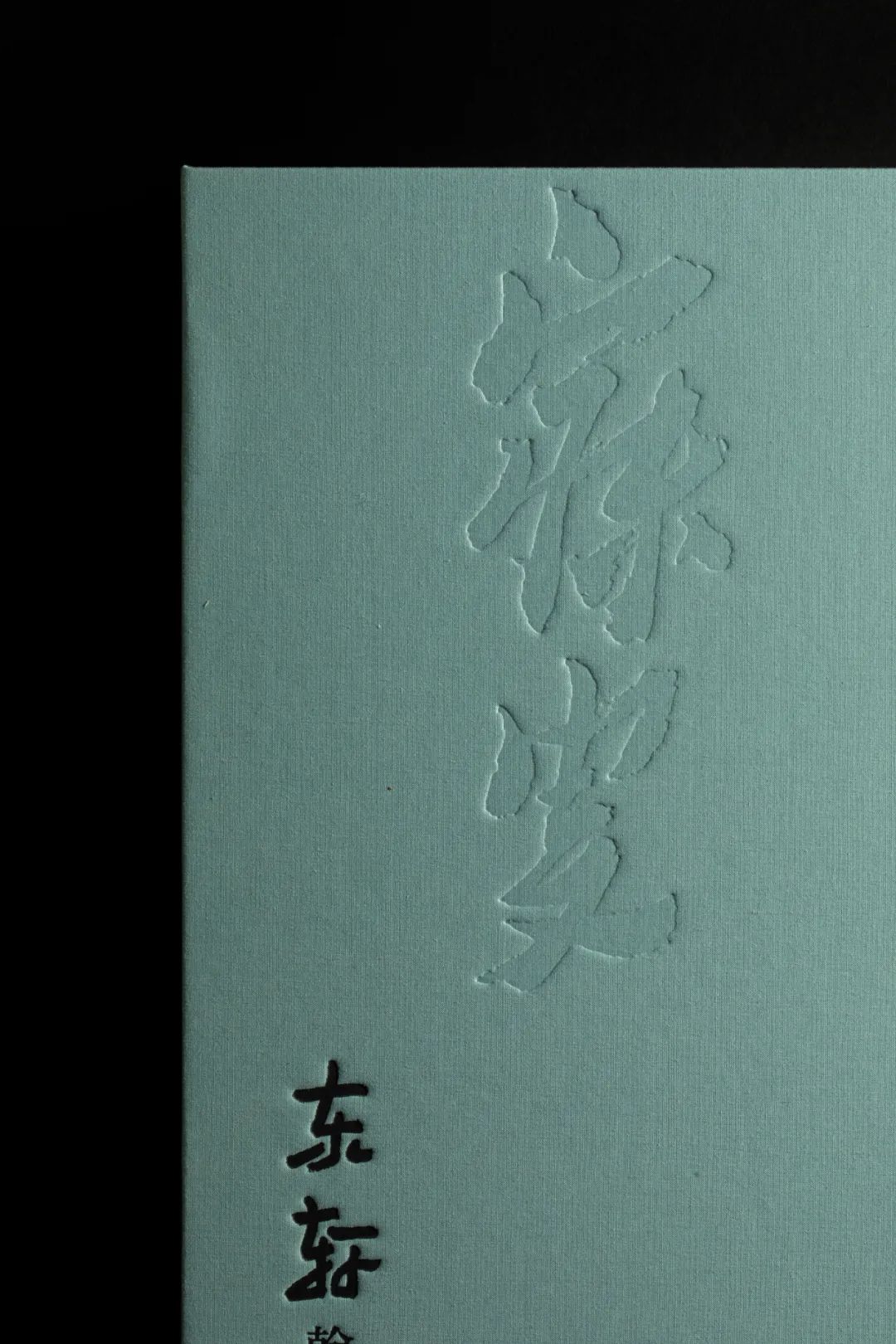

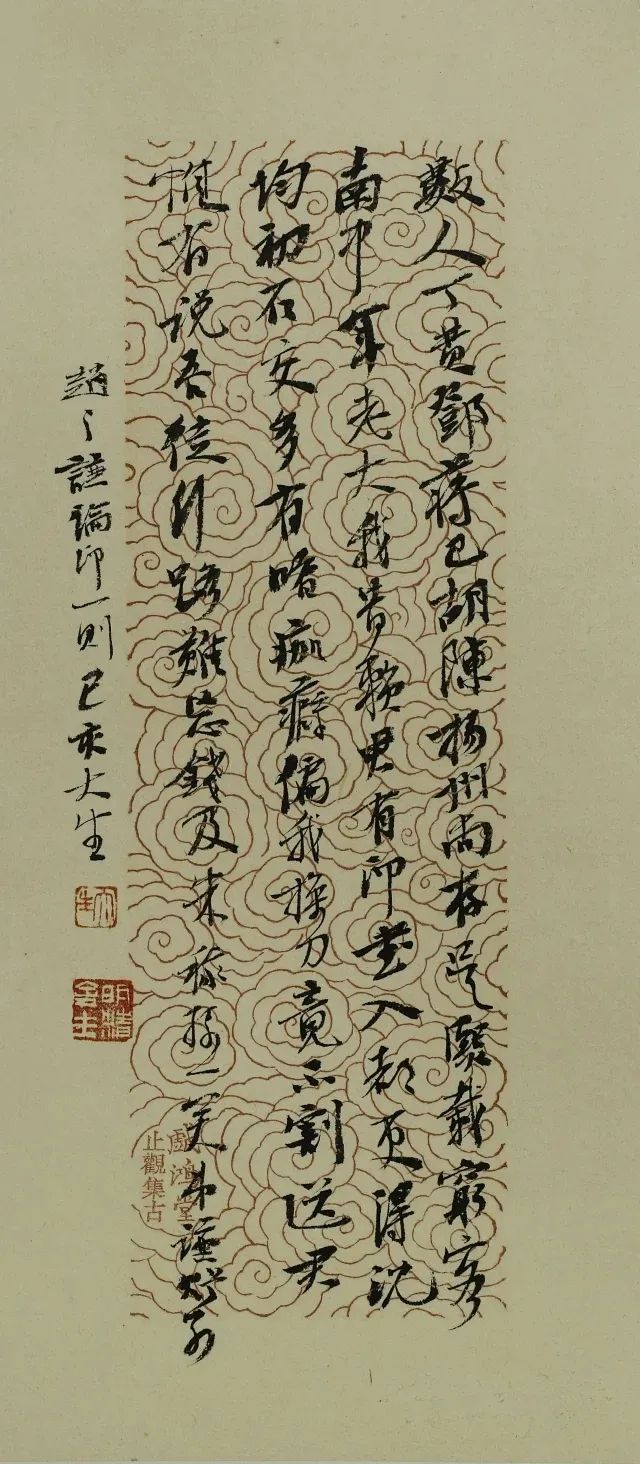

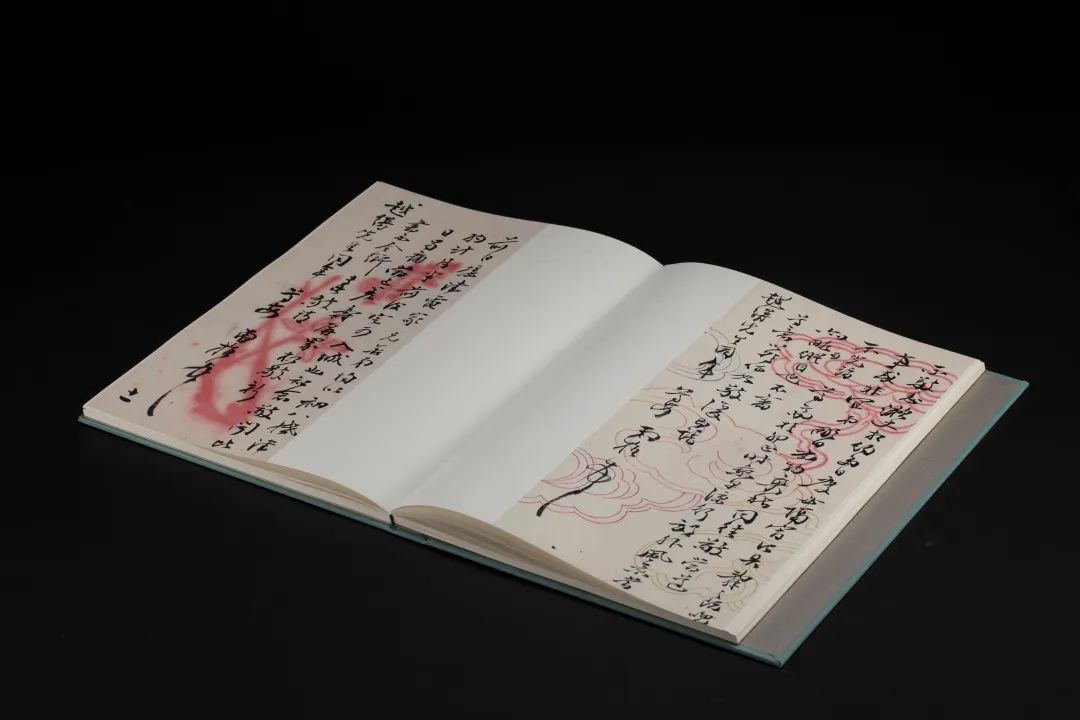

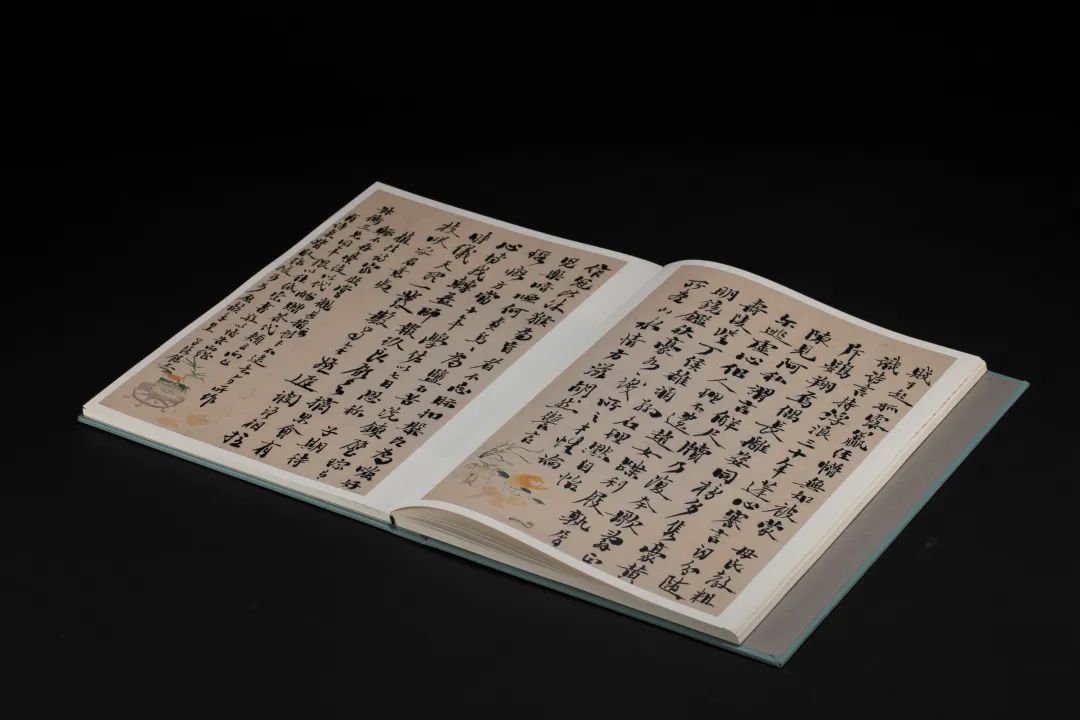

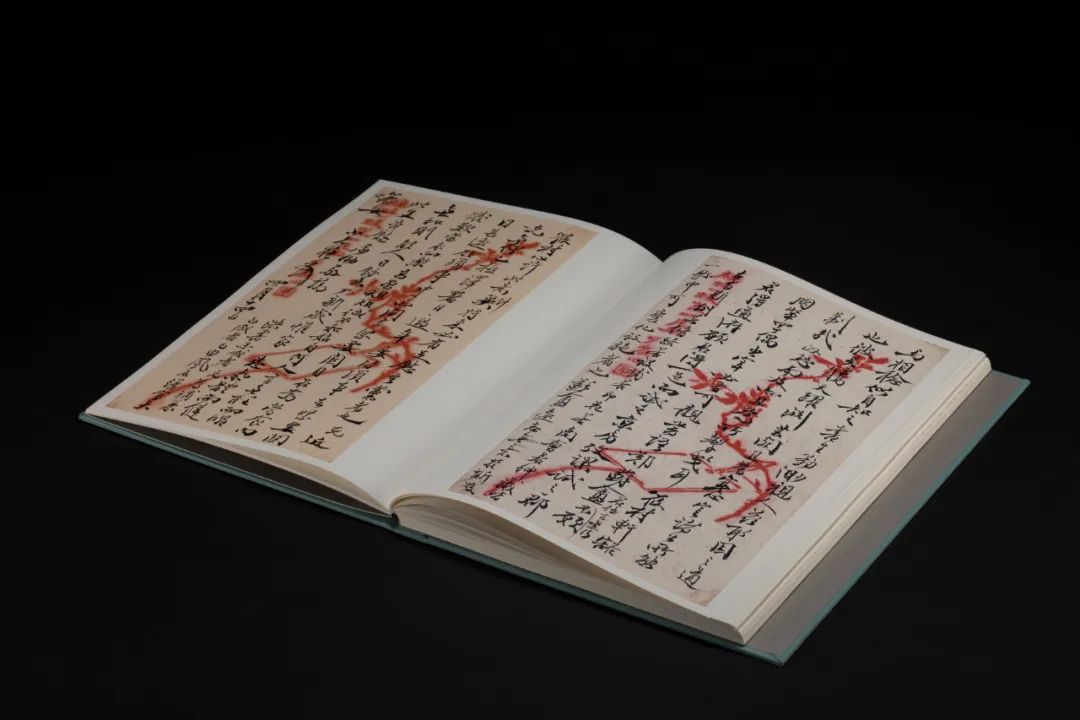

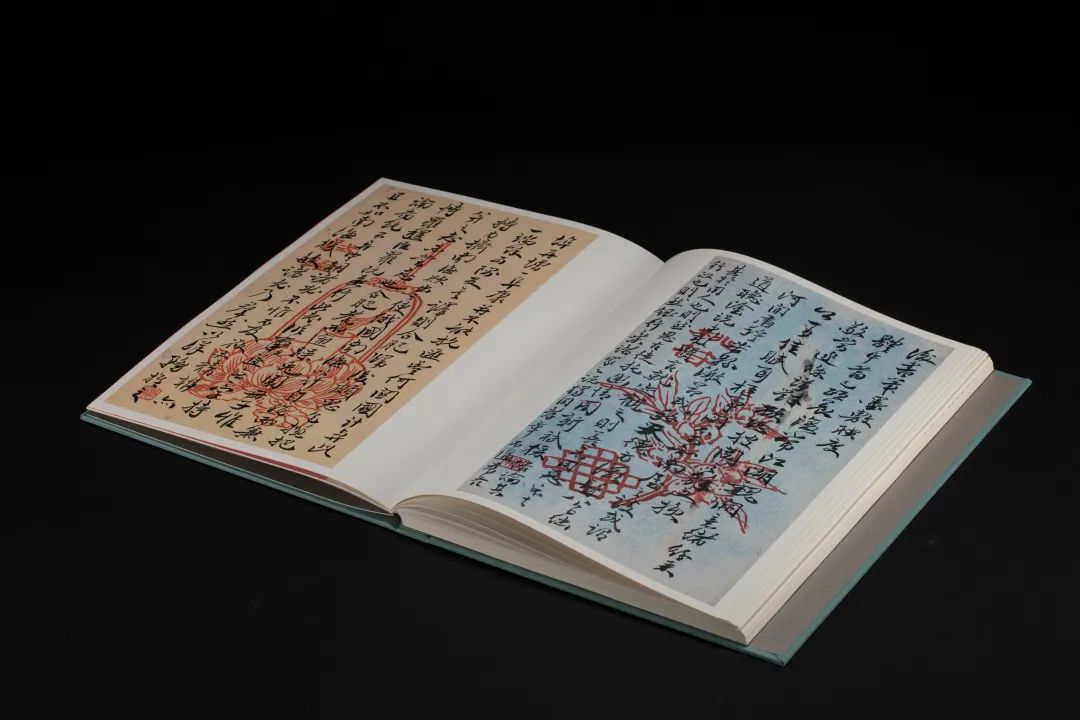

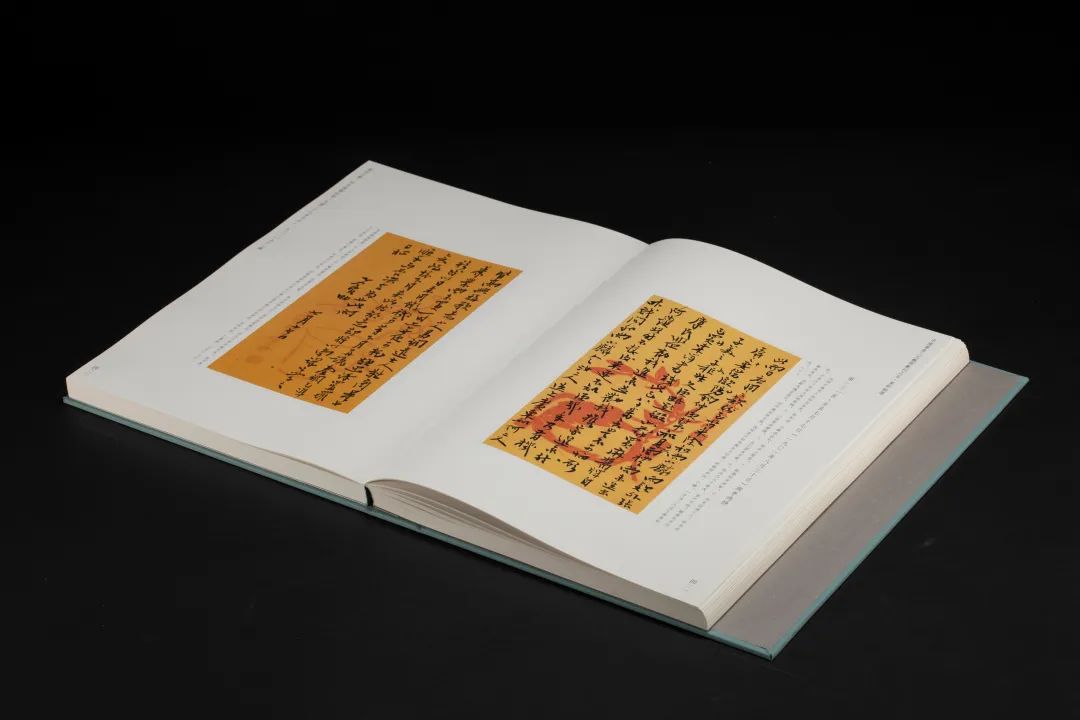

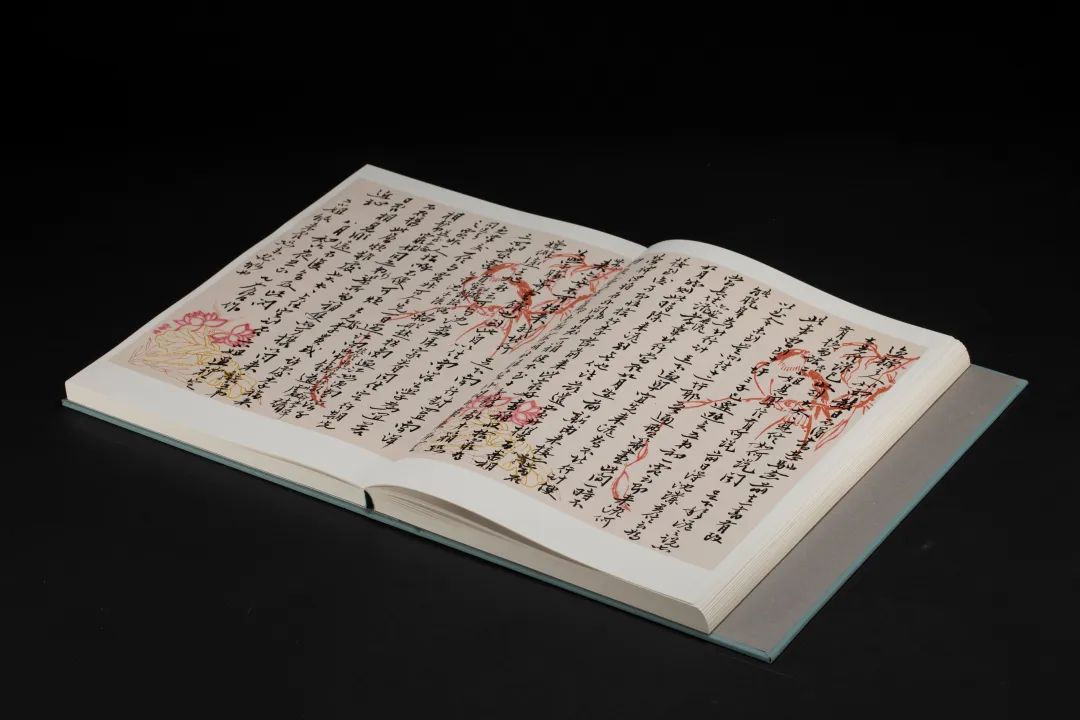

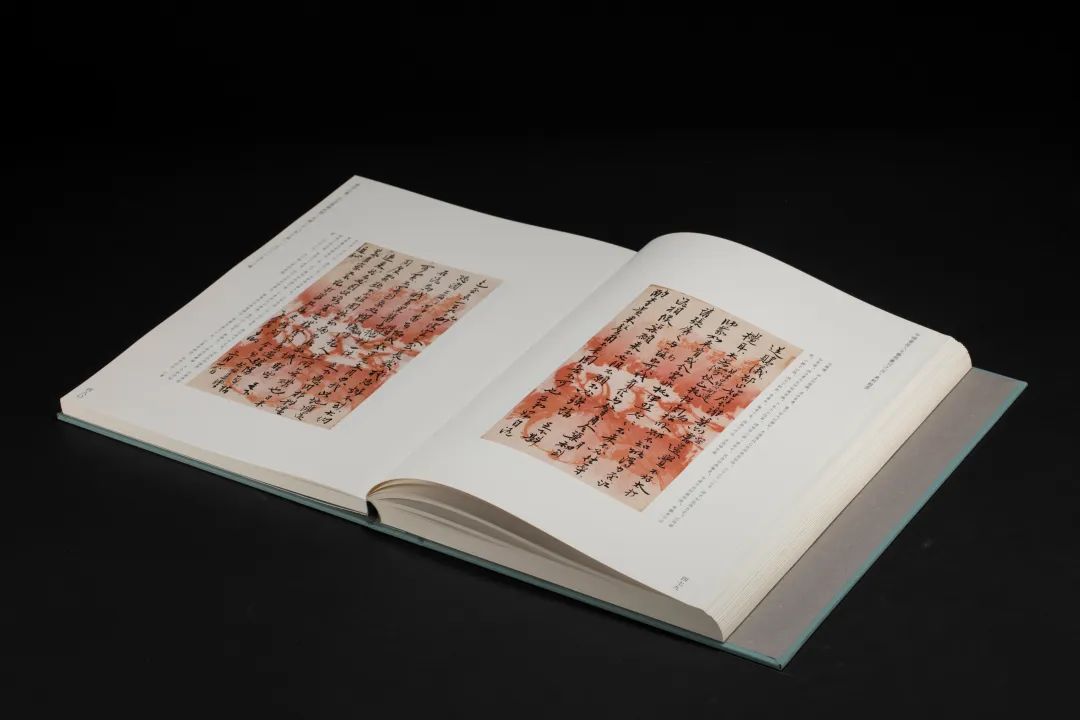

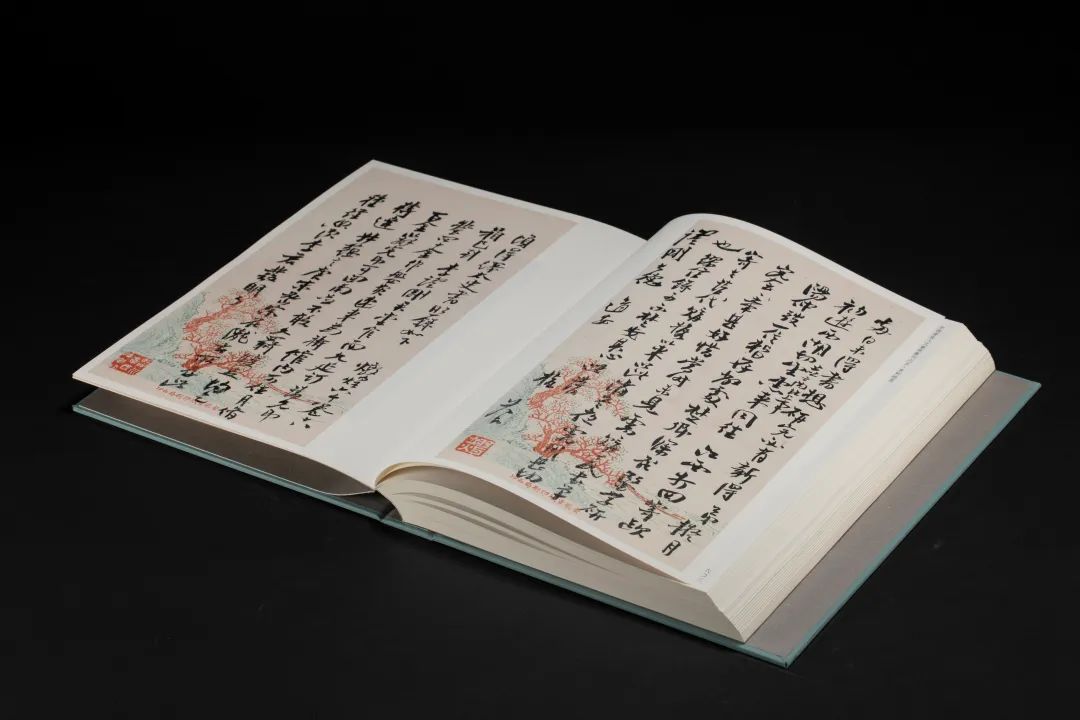

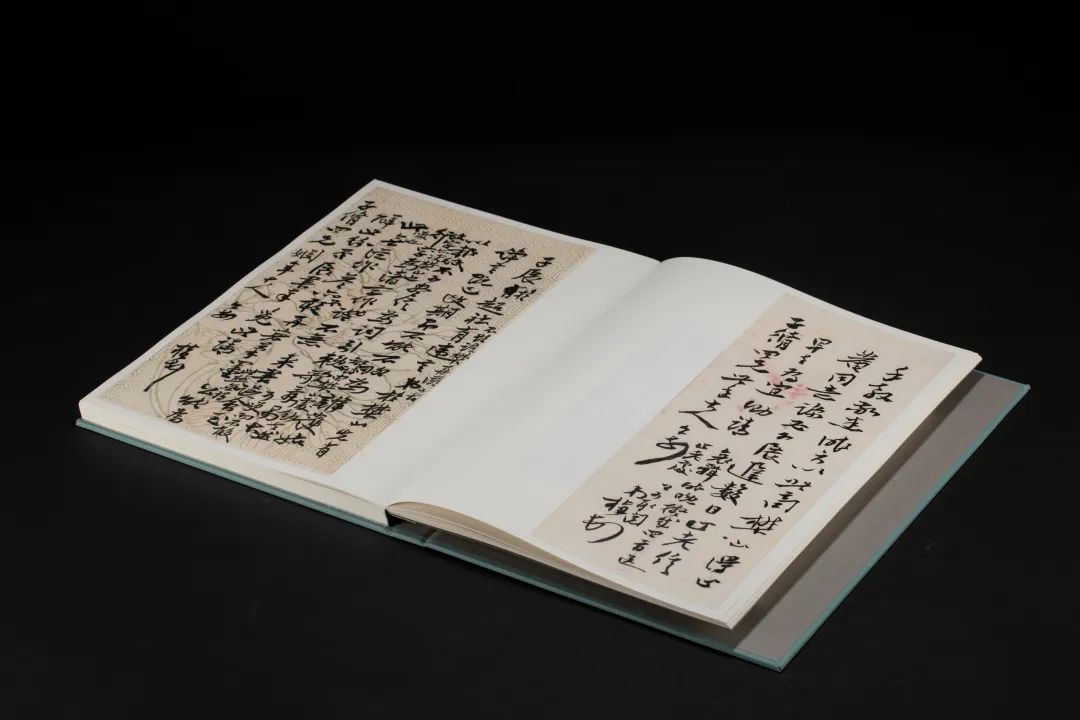

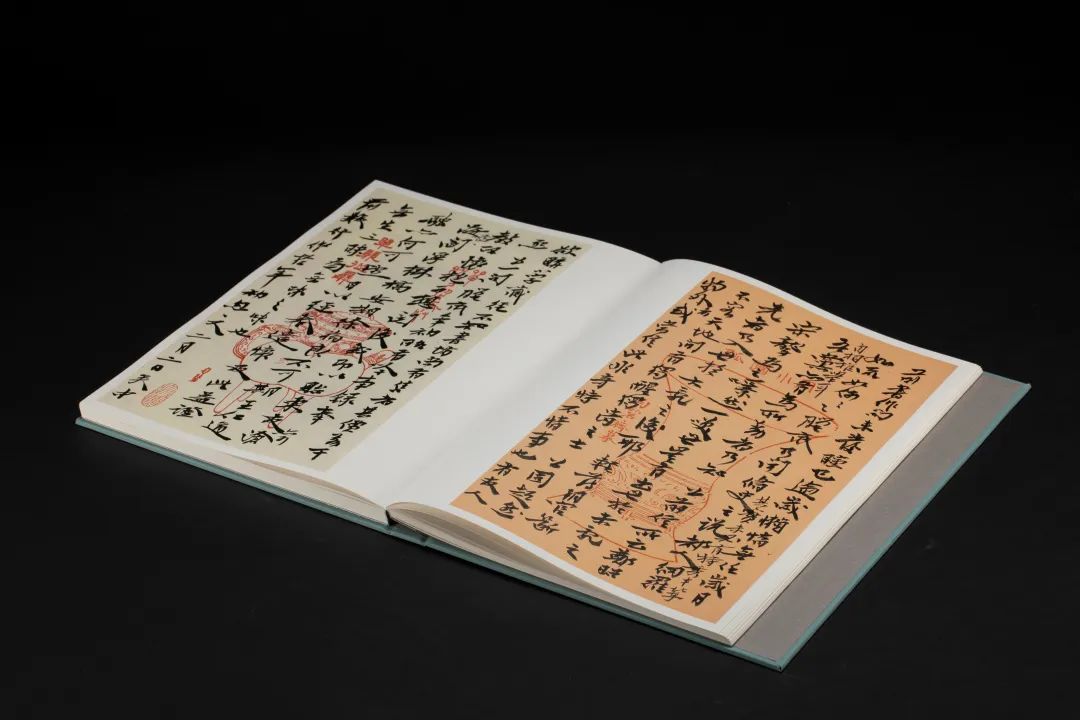

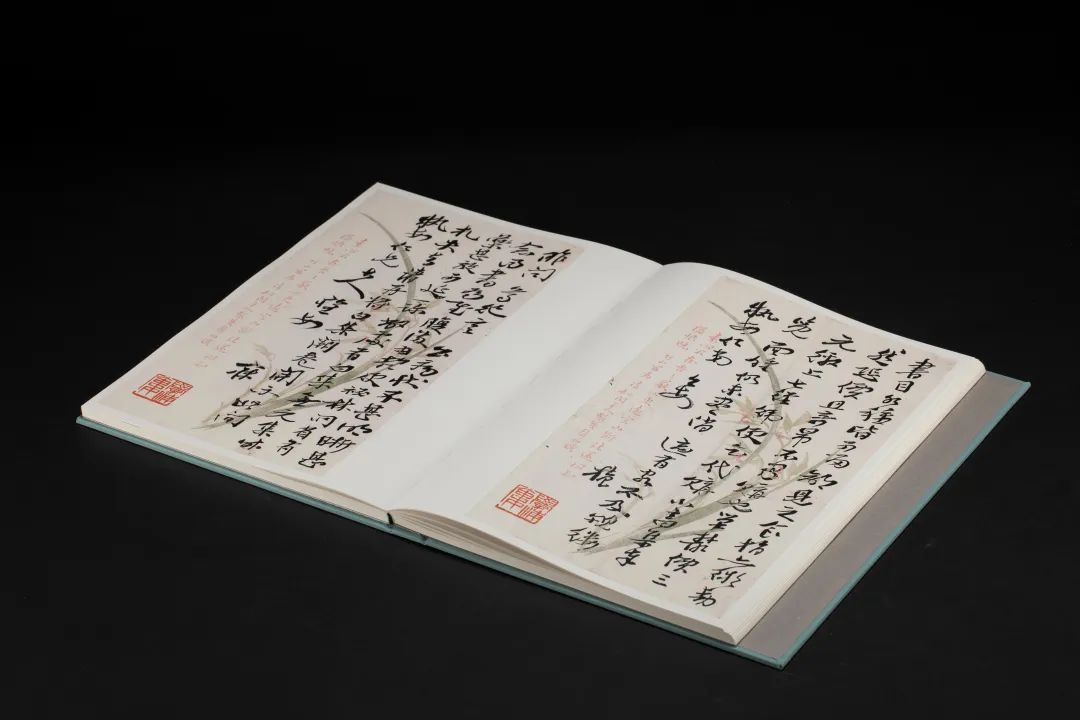

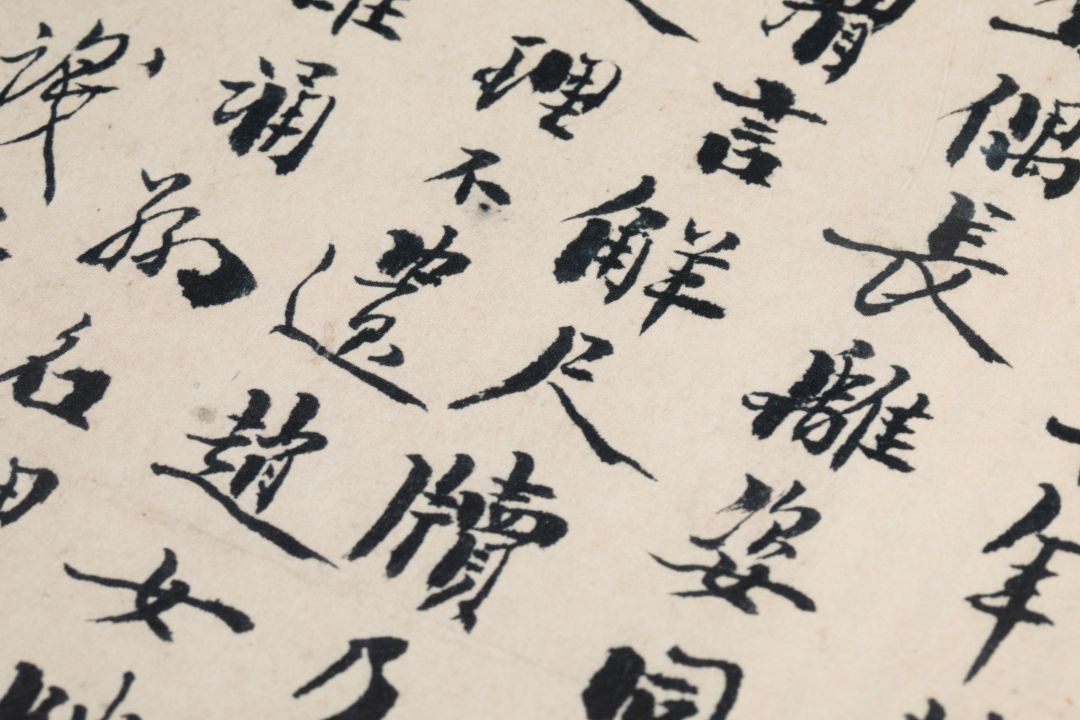

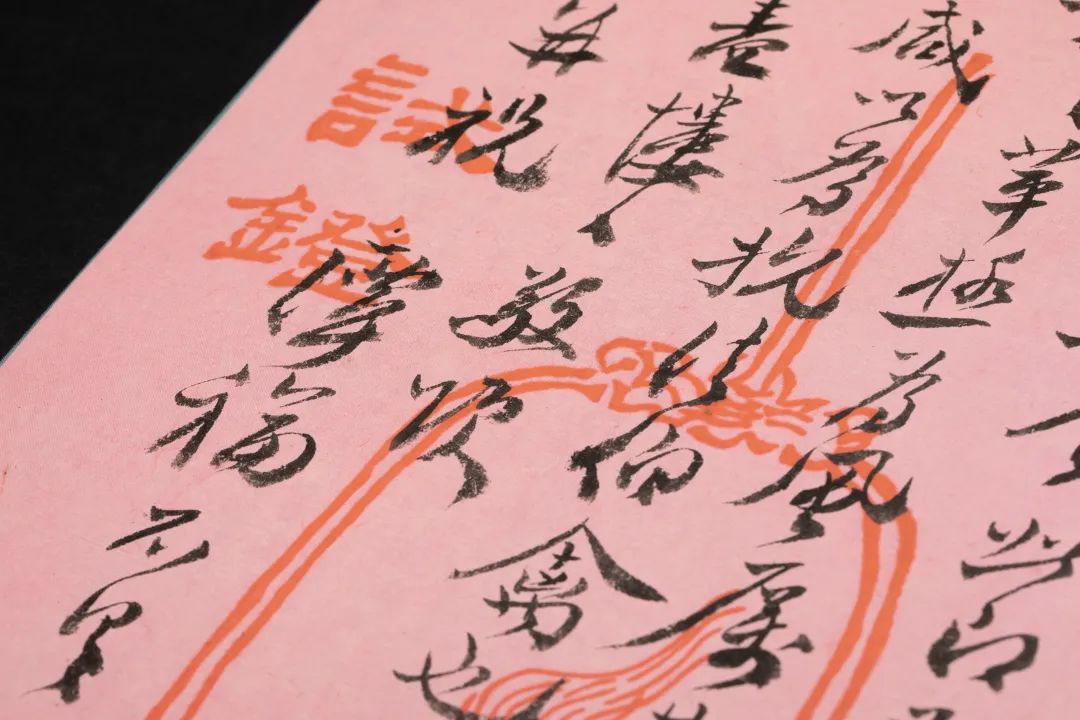

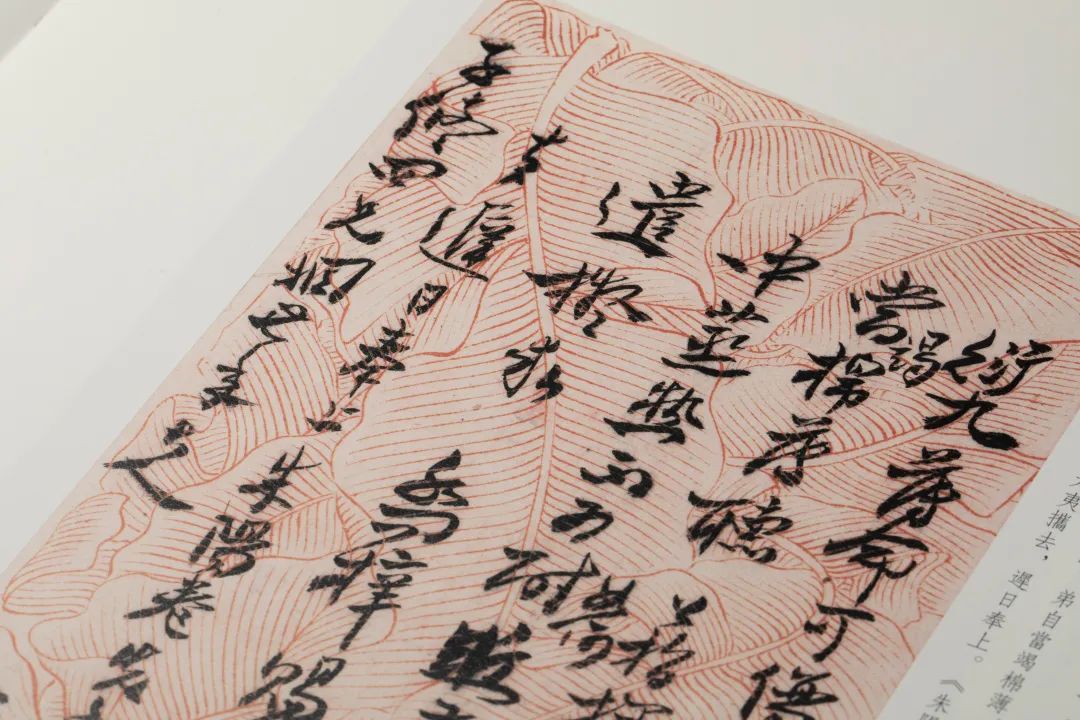

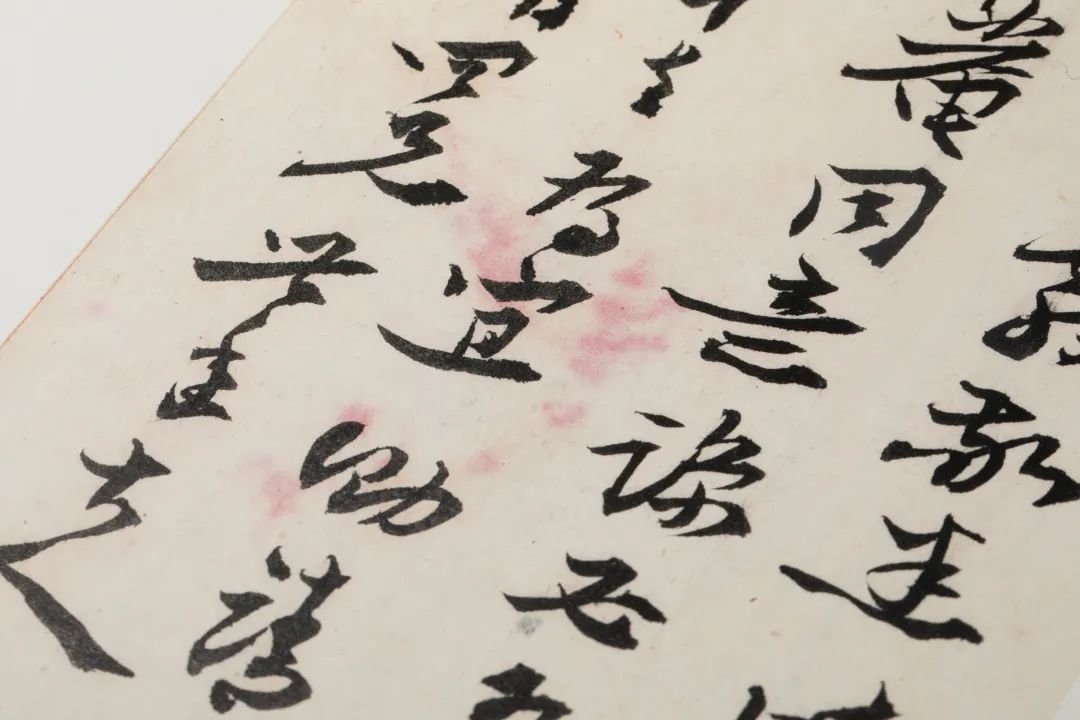

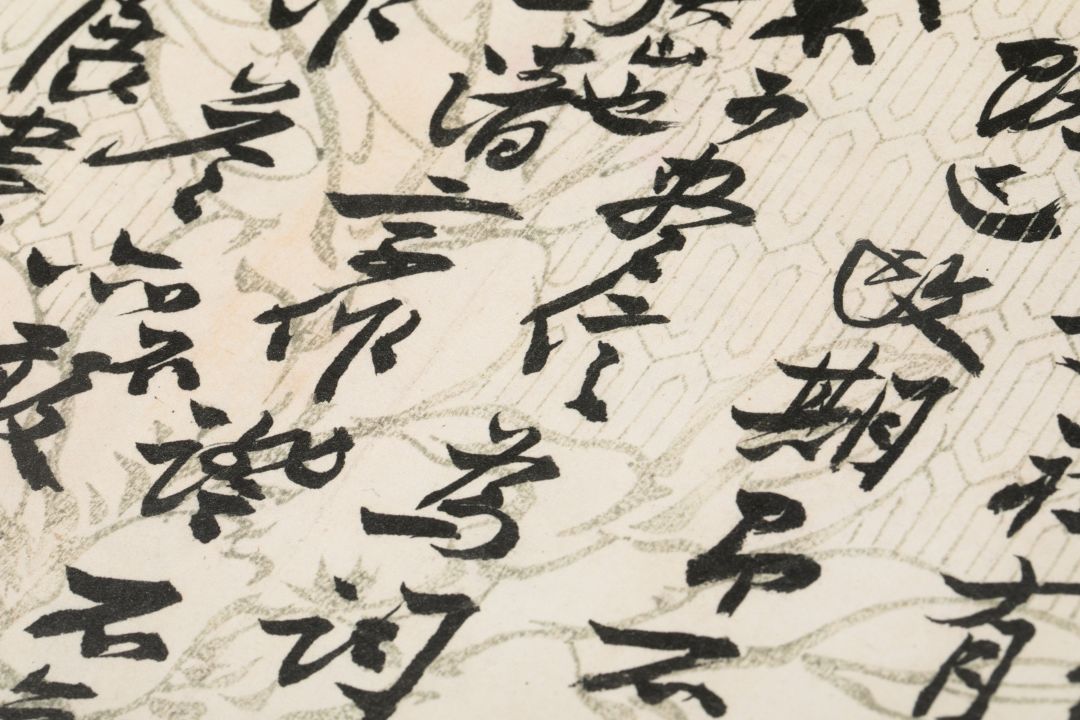

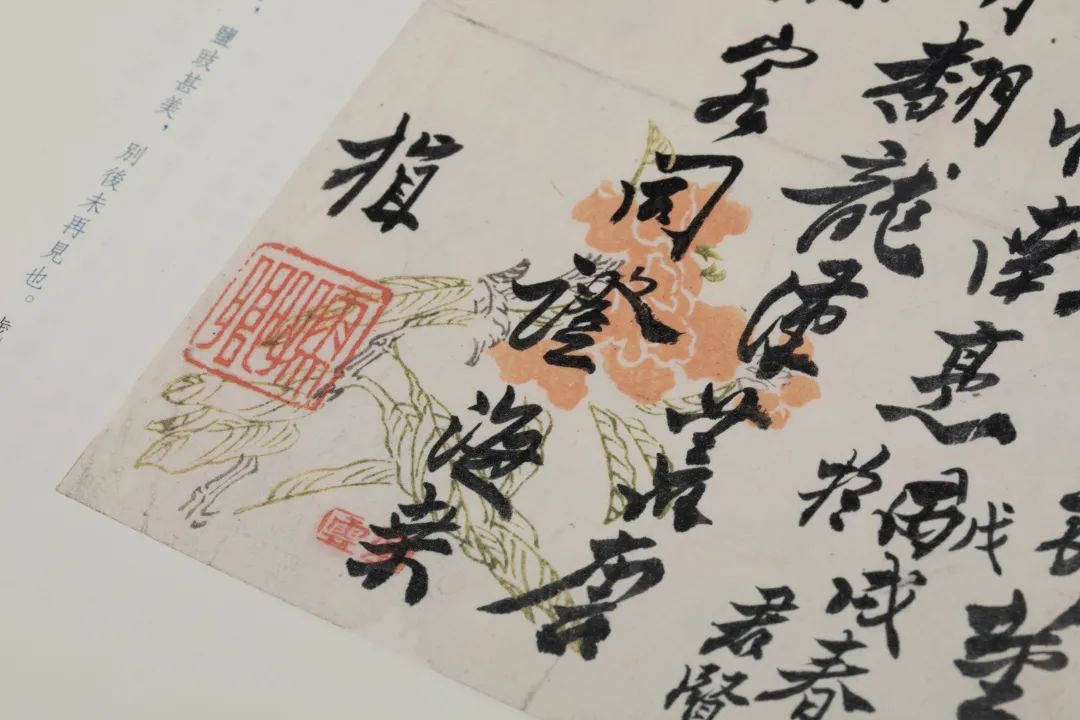

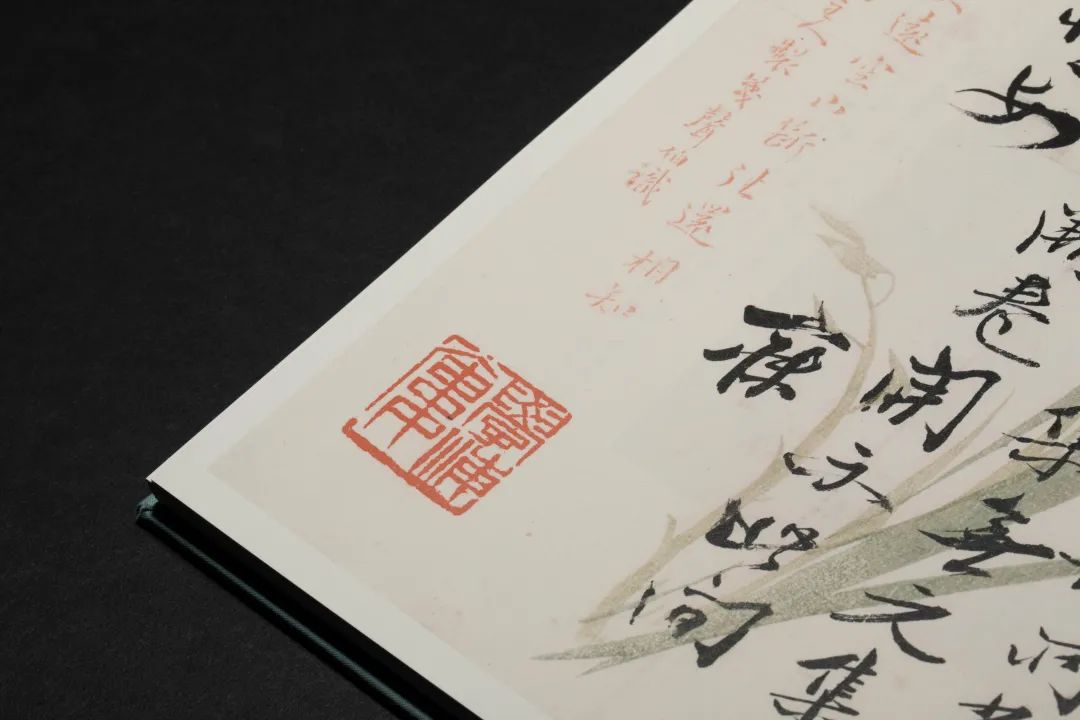

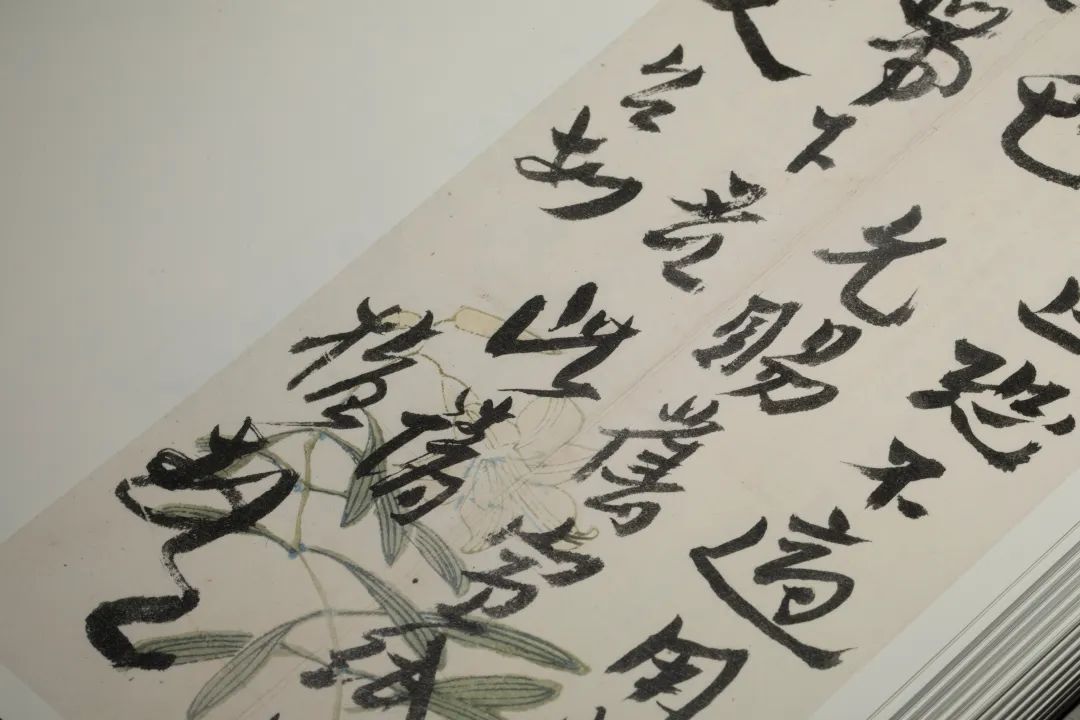

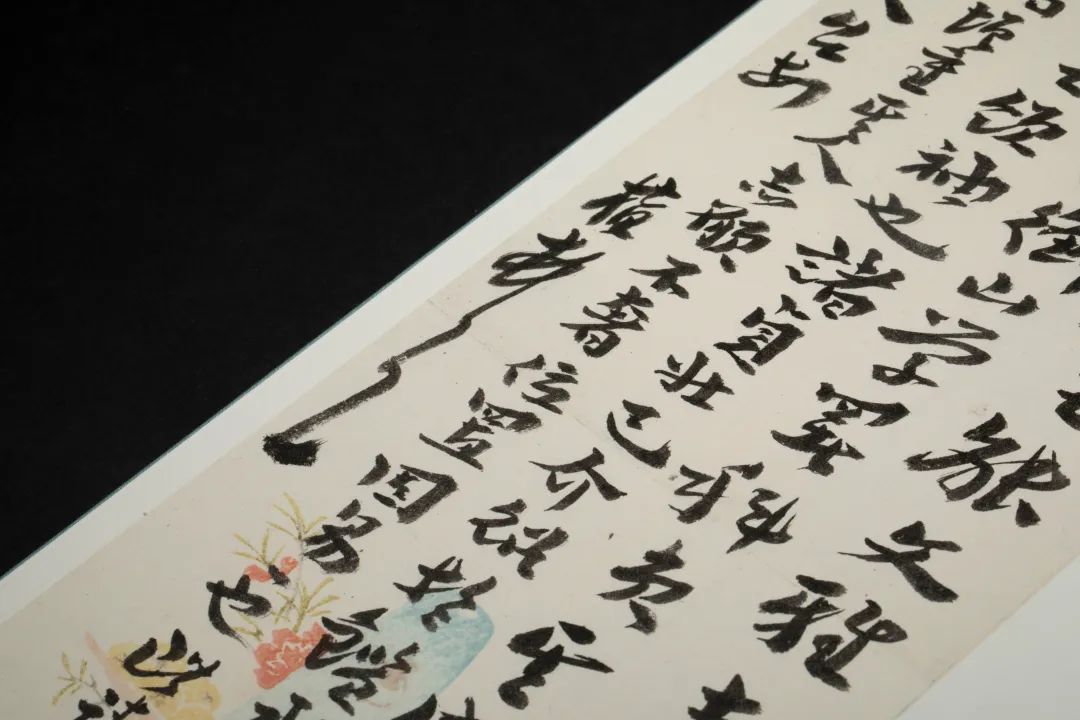

百余种形制花笺各有特色 美不胜收!

只是大多数时候,这些文人书札被秘藏于宝匣之内,即便是馆内人员也轻易不得见。

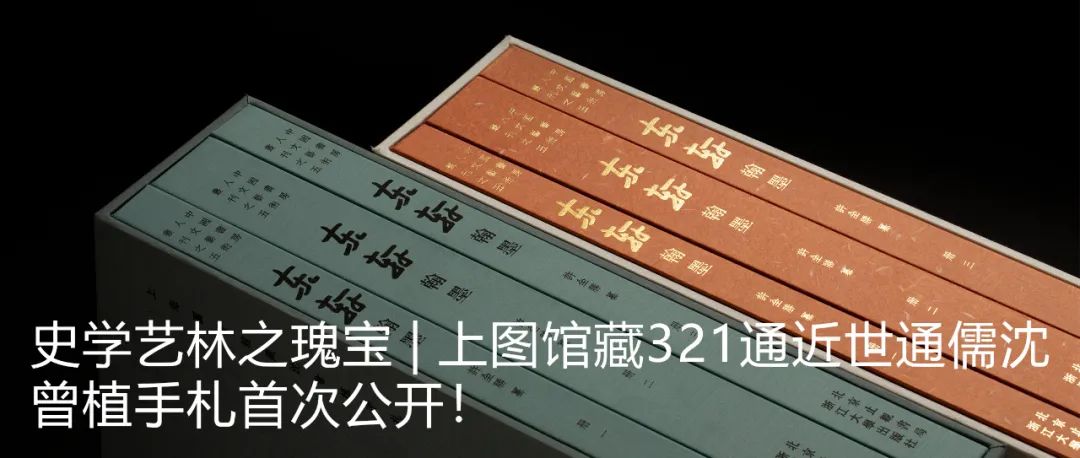

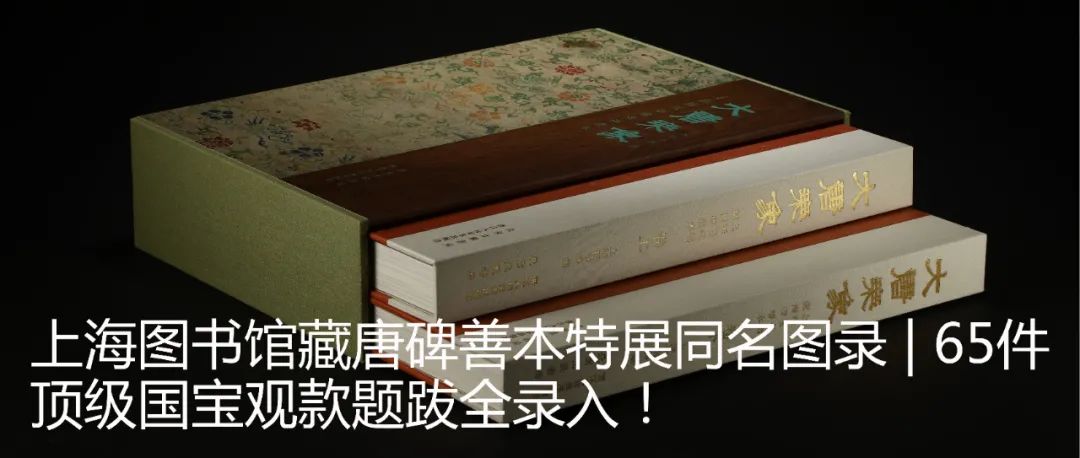

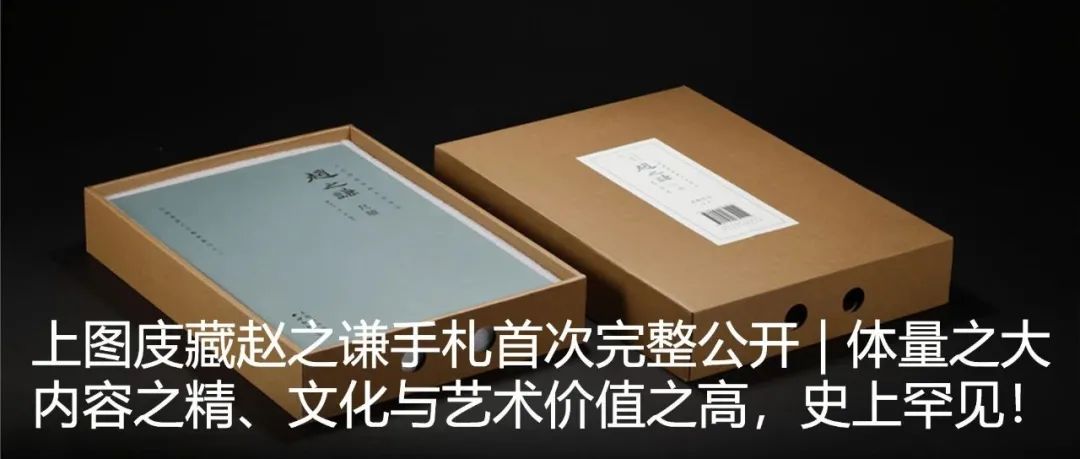

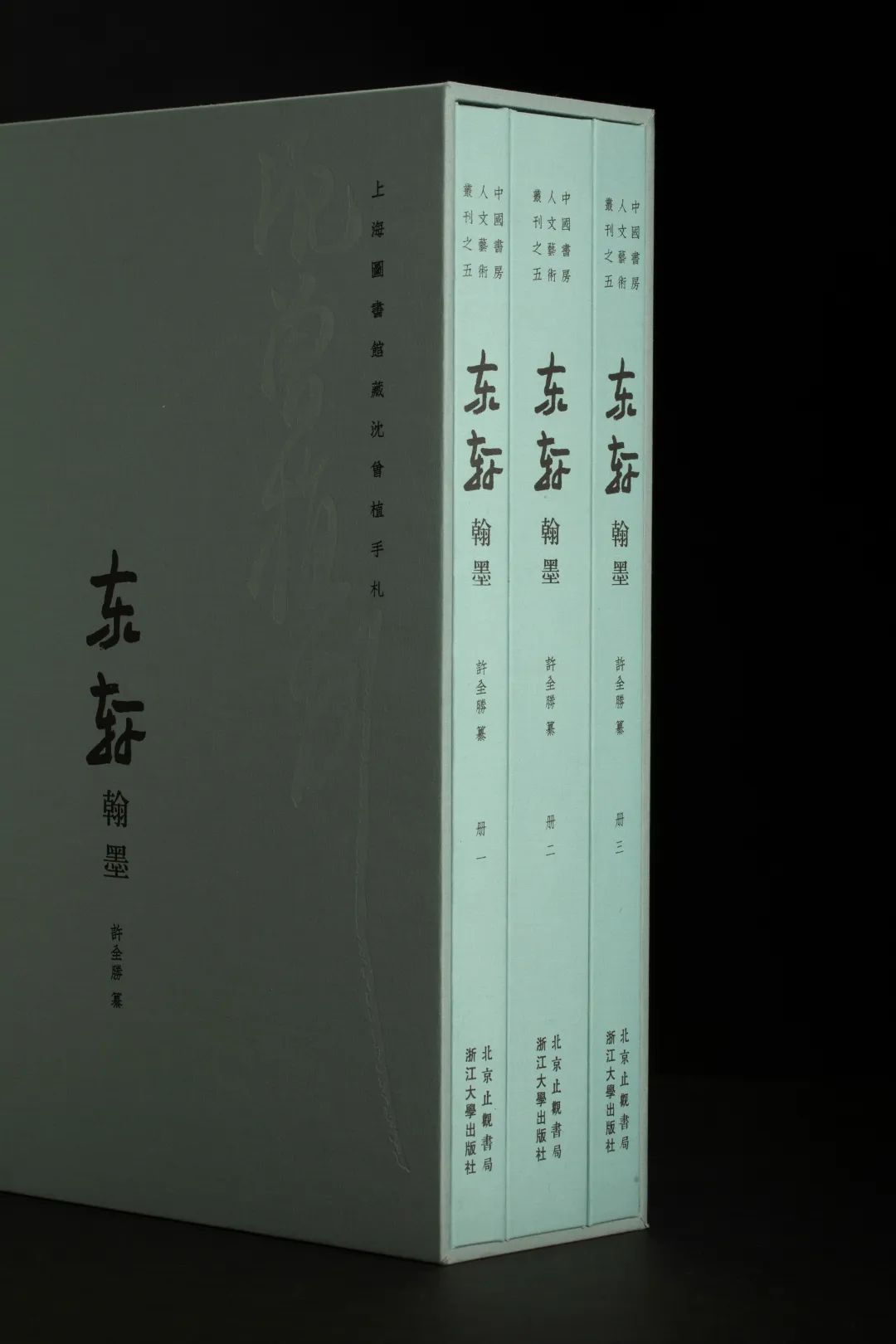

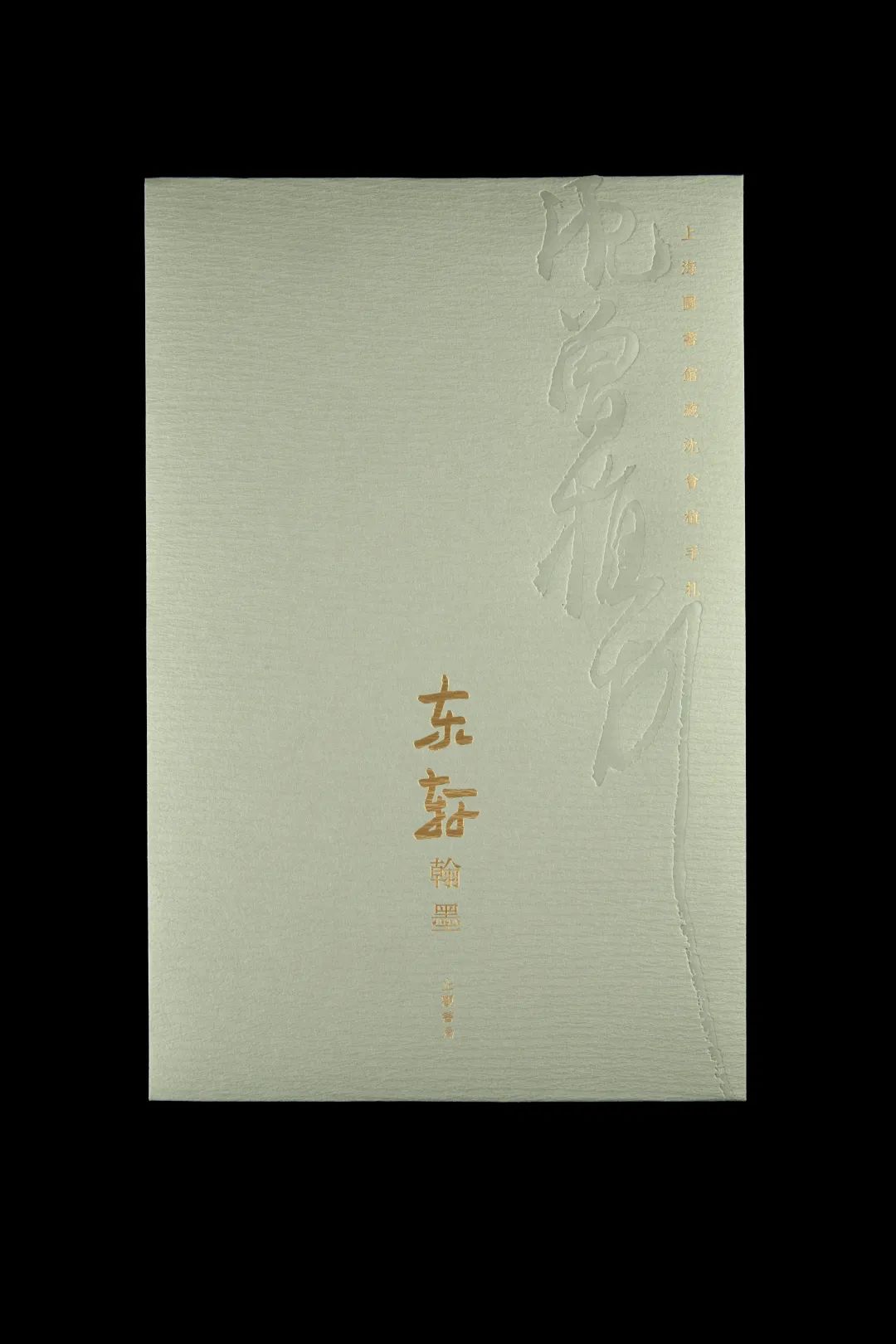

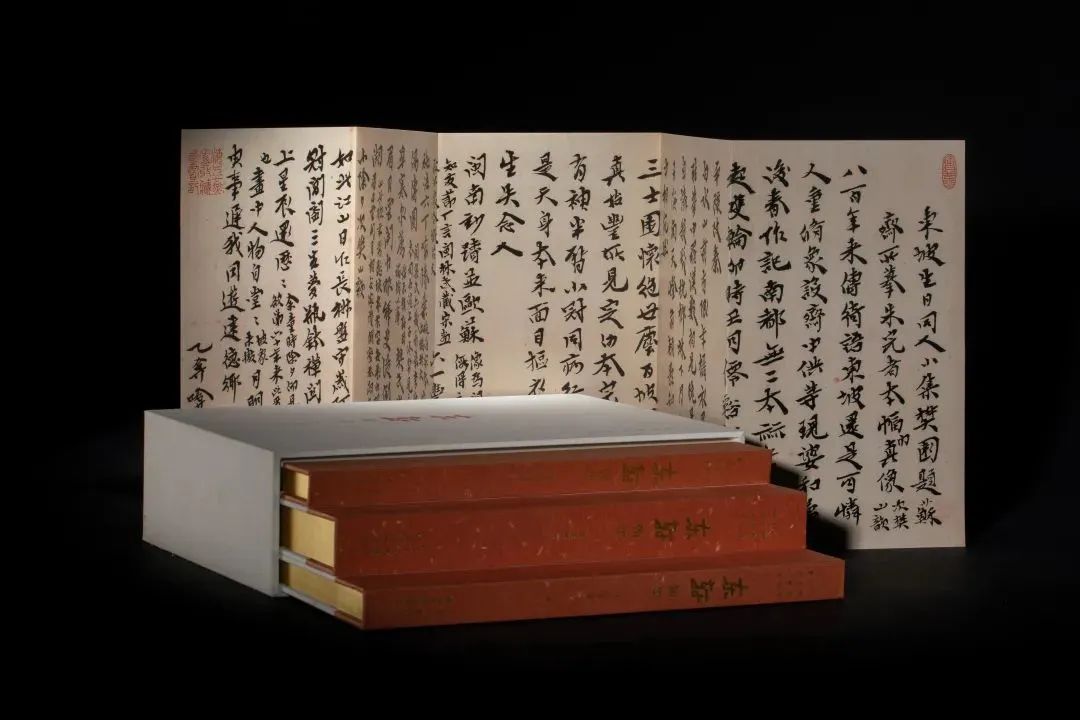

继《说笺》《赵之谦尺牍》《大唐气象》之后,止观书局与上海图书馆历史文献中心再度联手,并与浙江大学出版社共同策划、出版《上海图书藏沈曾植手札——东轩翰墨》这部近世通儒的经典之作。

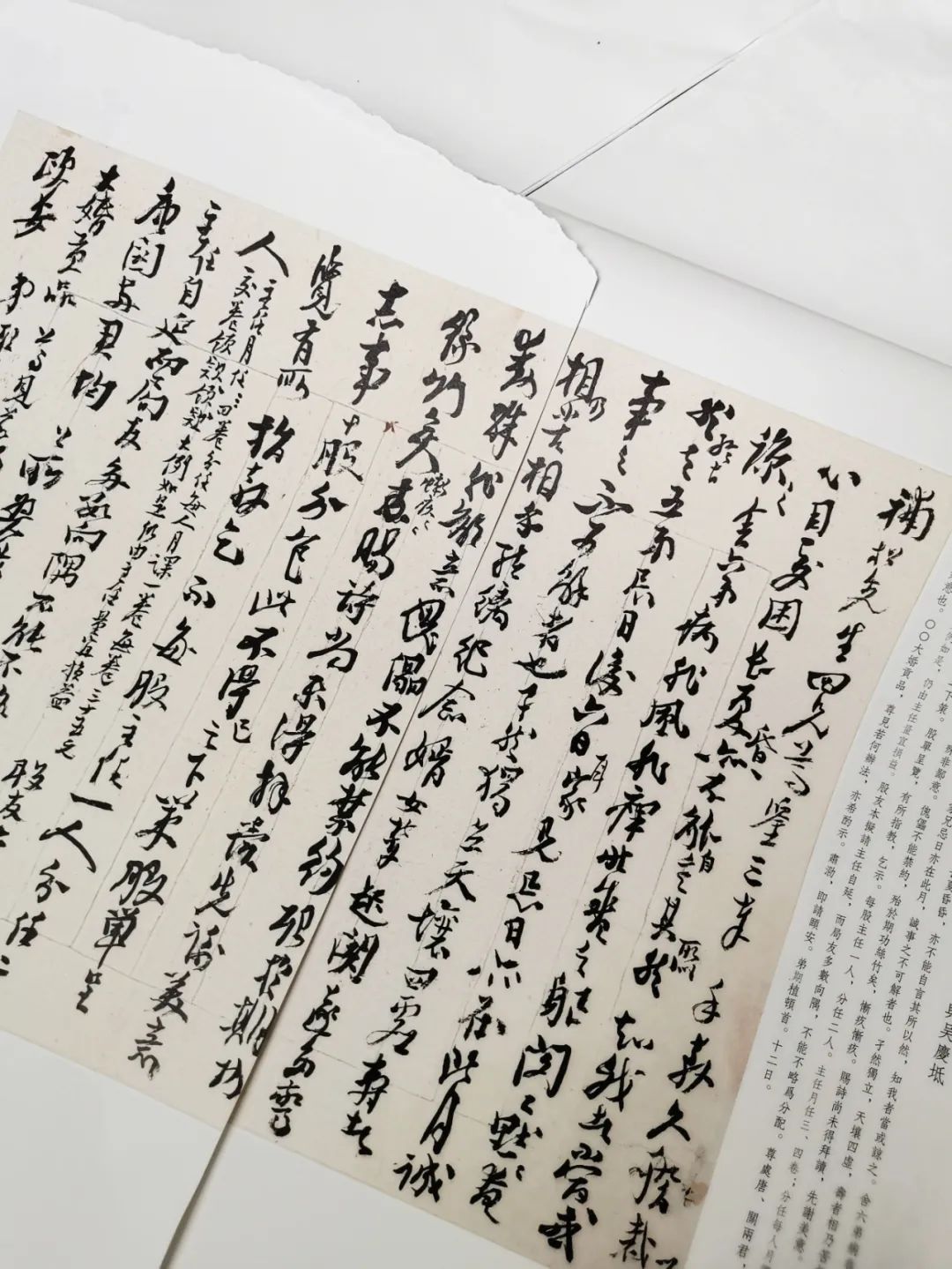

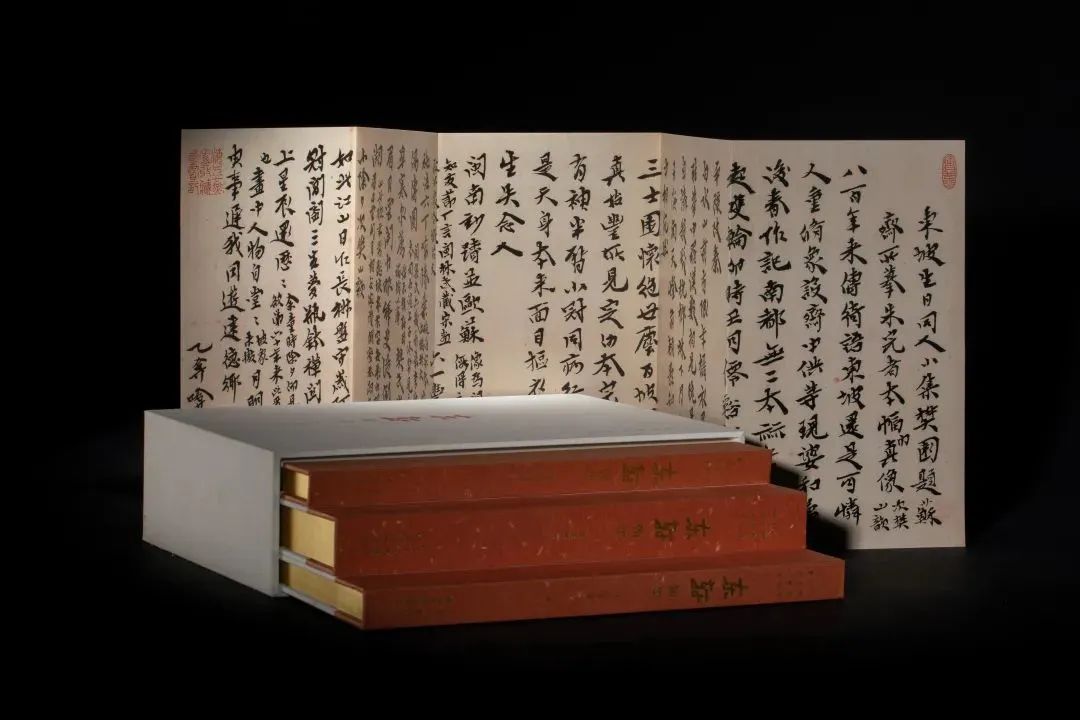

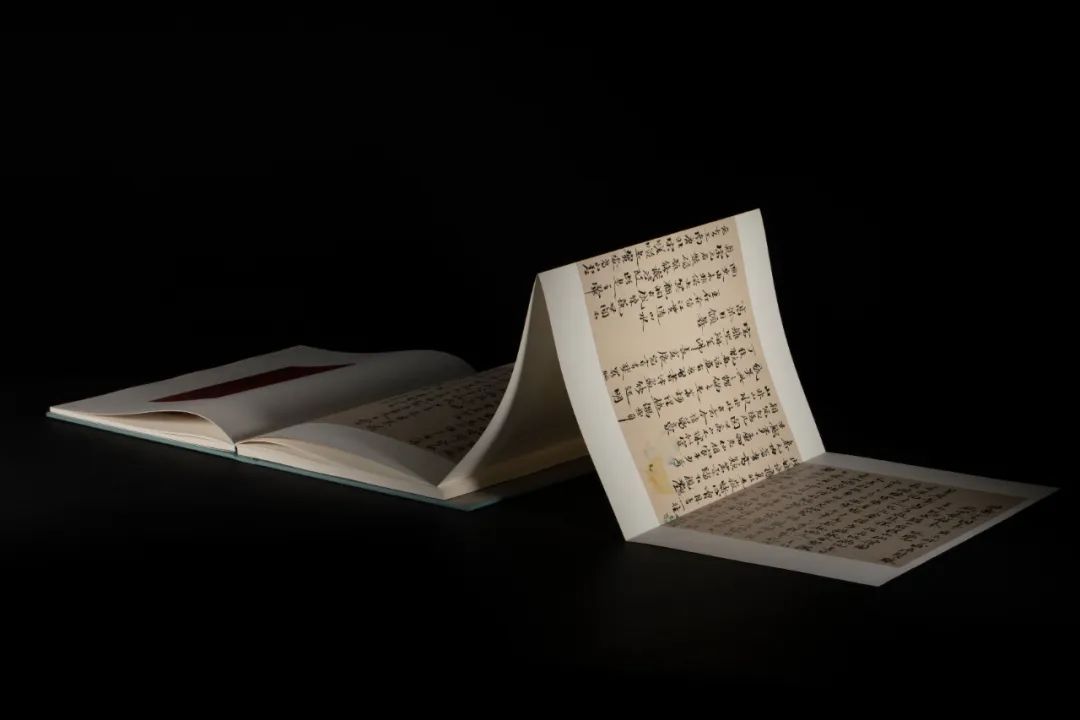

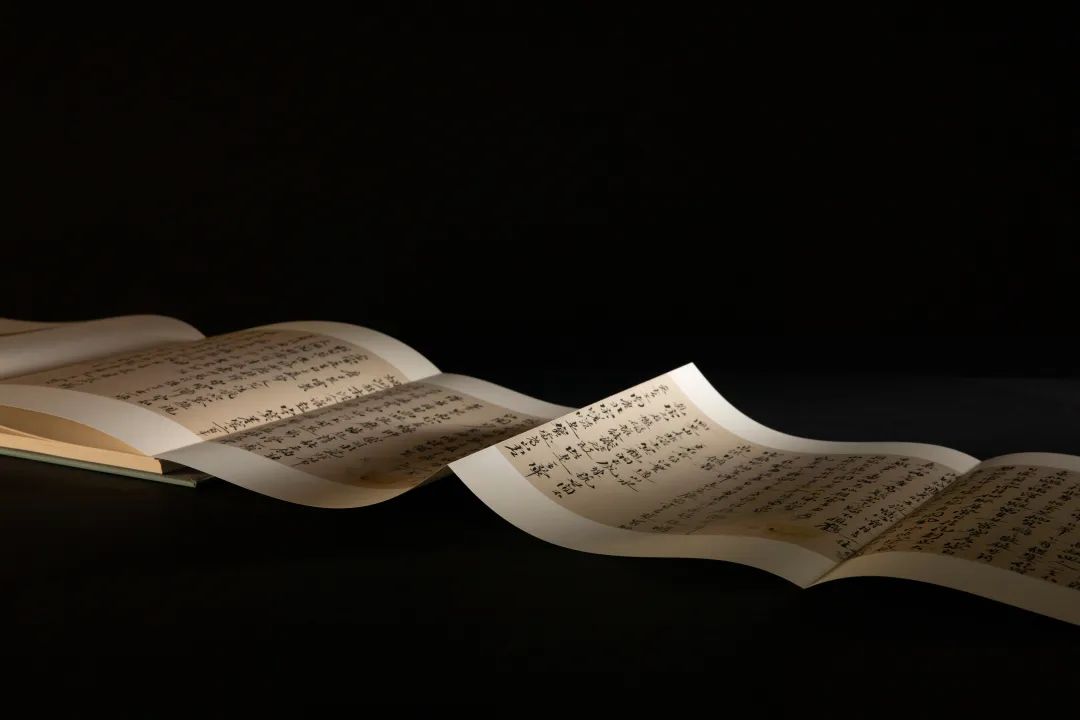

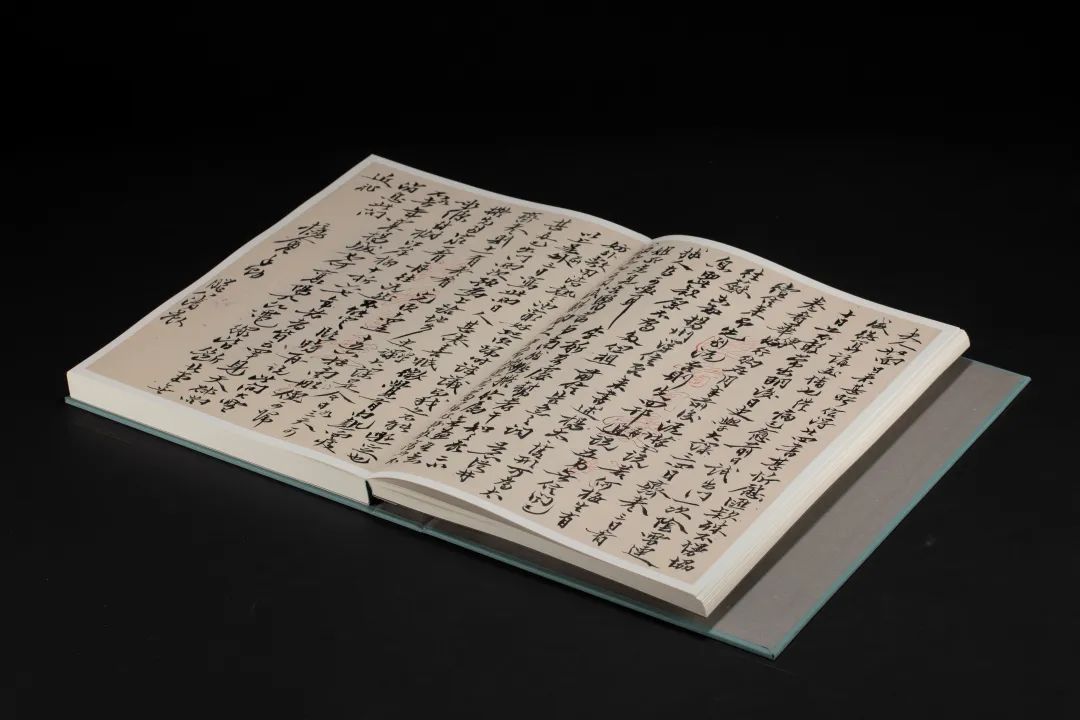

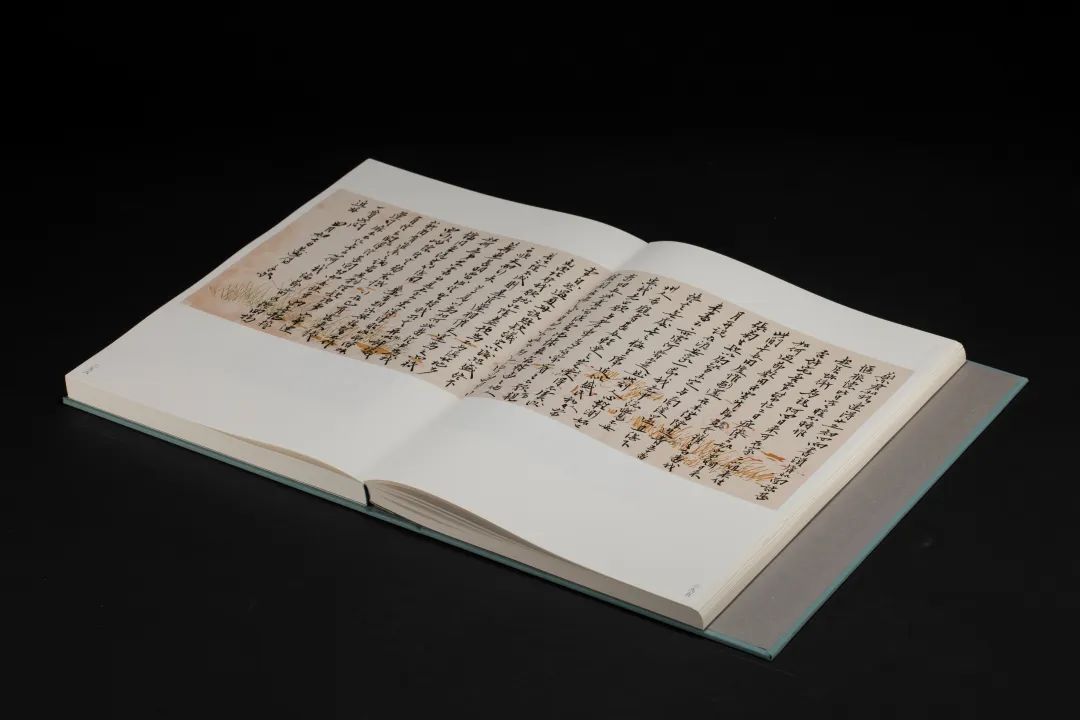

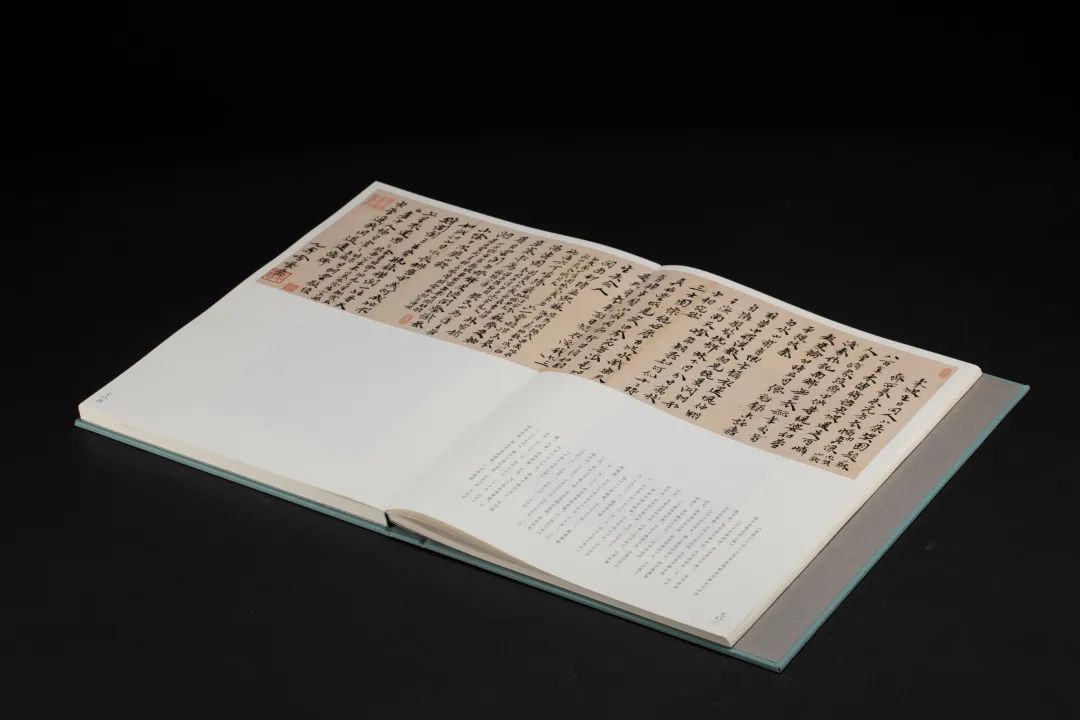

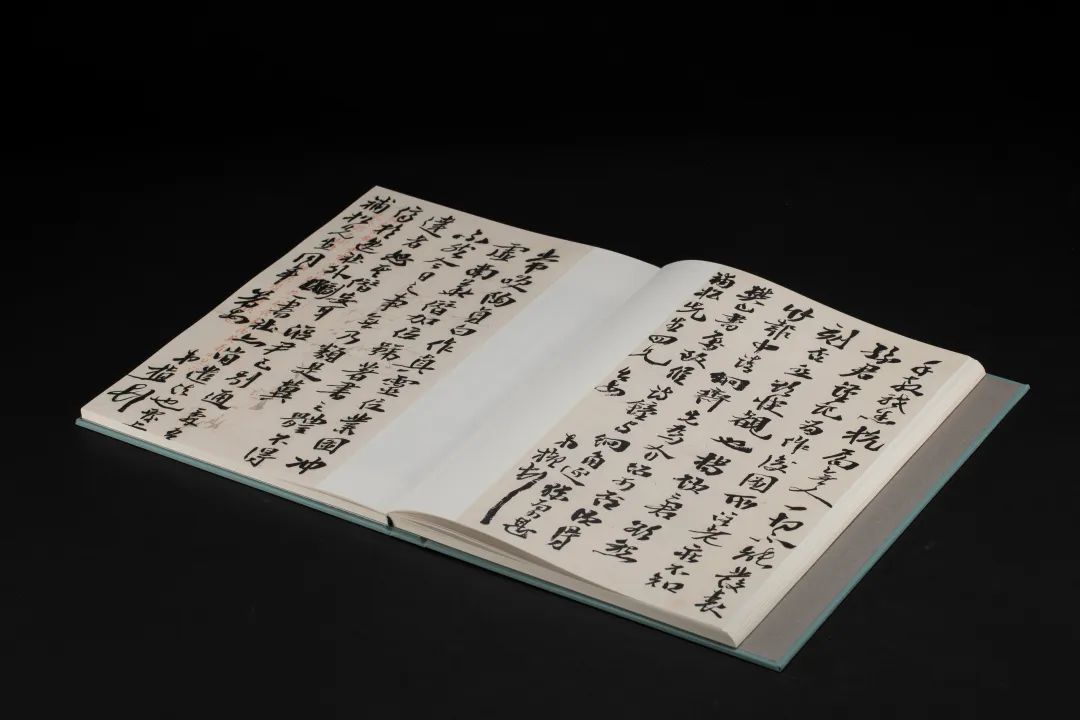

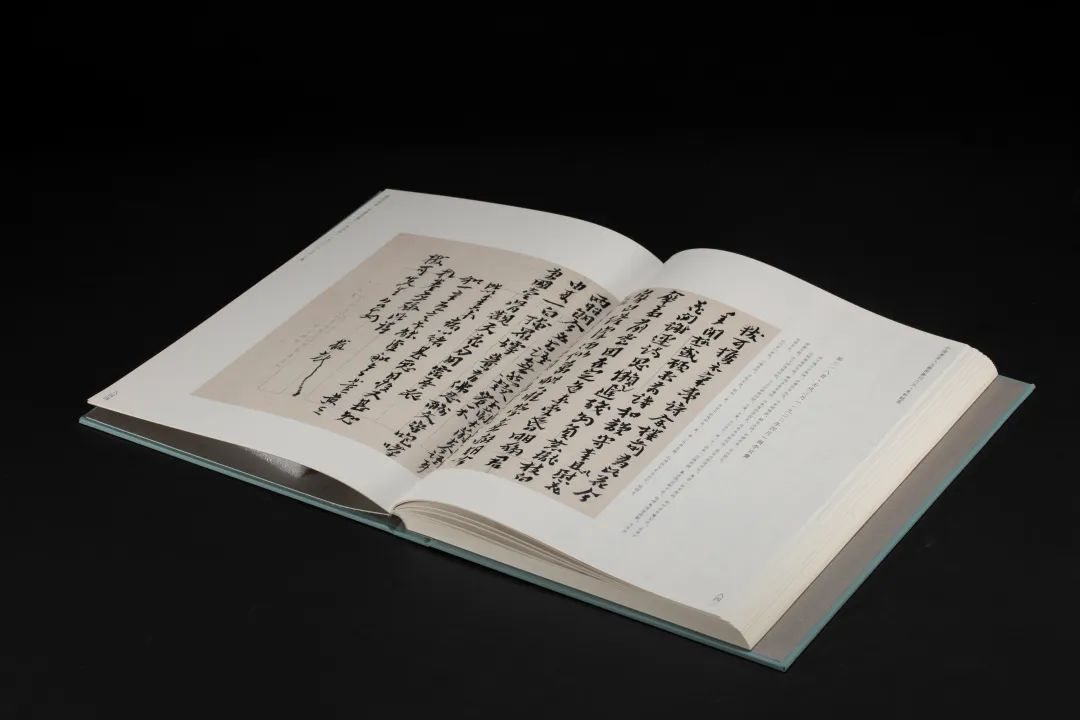

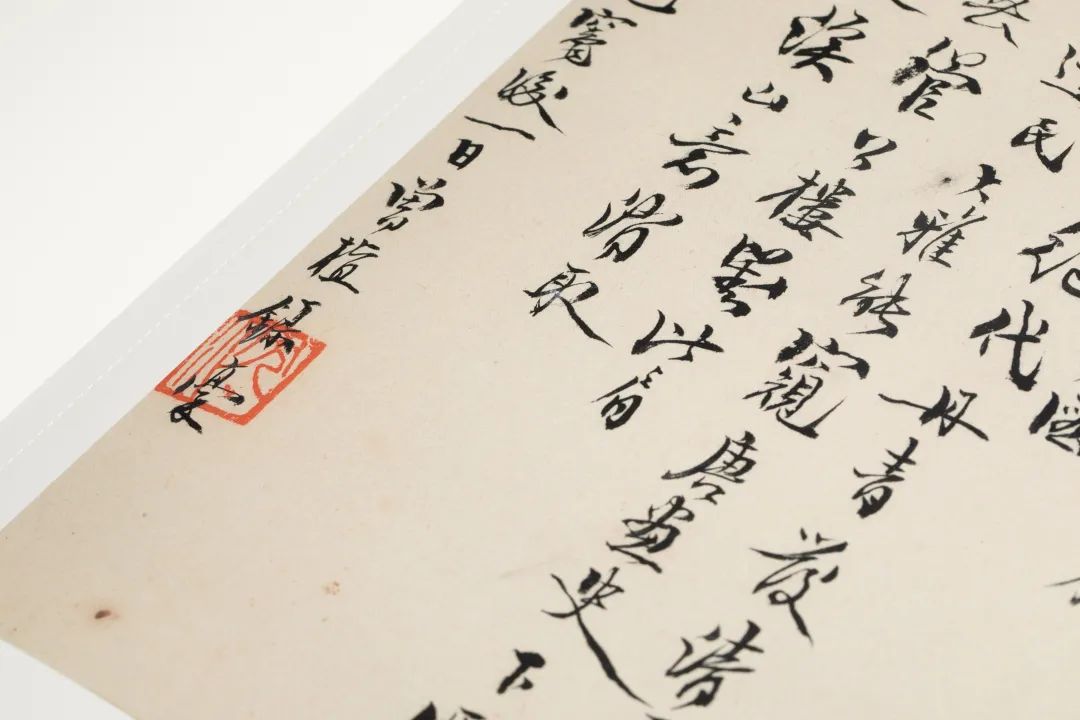

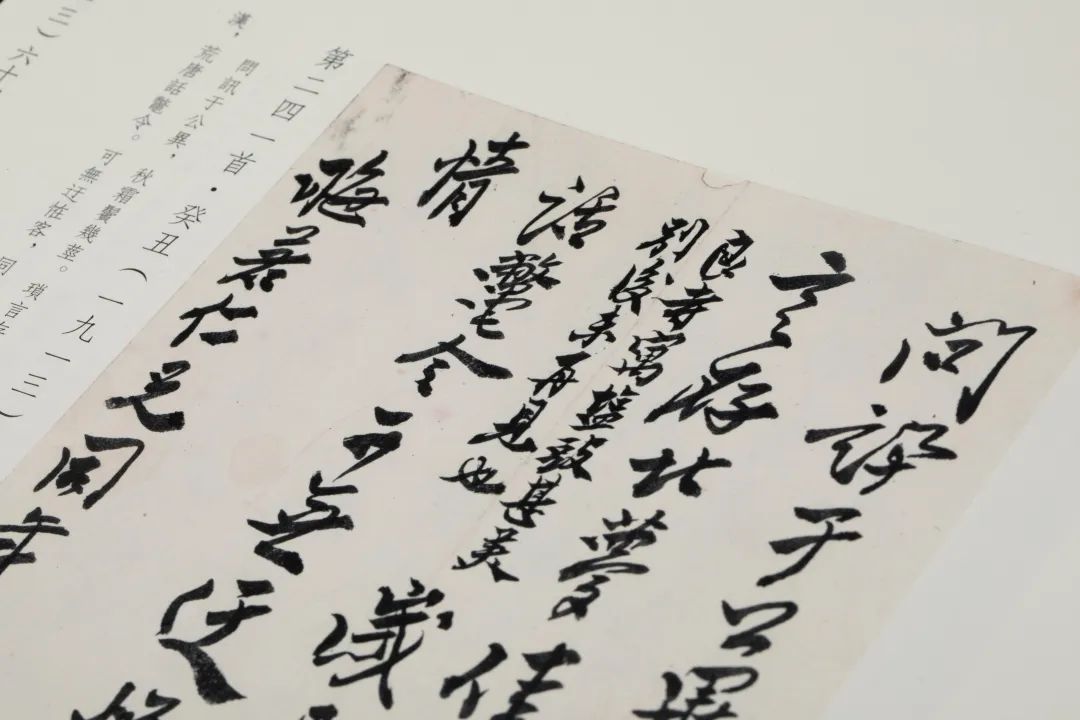

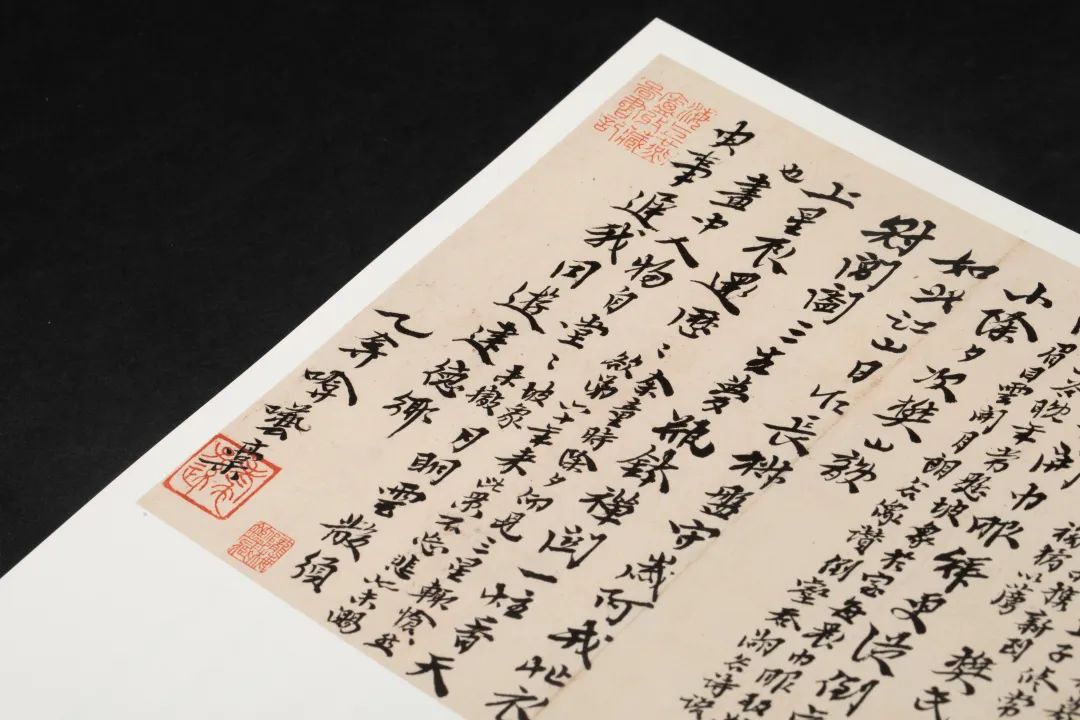

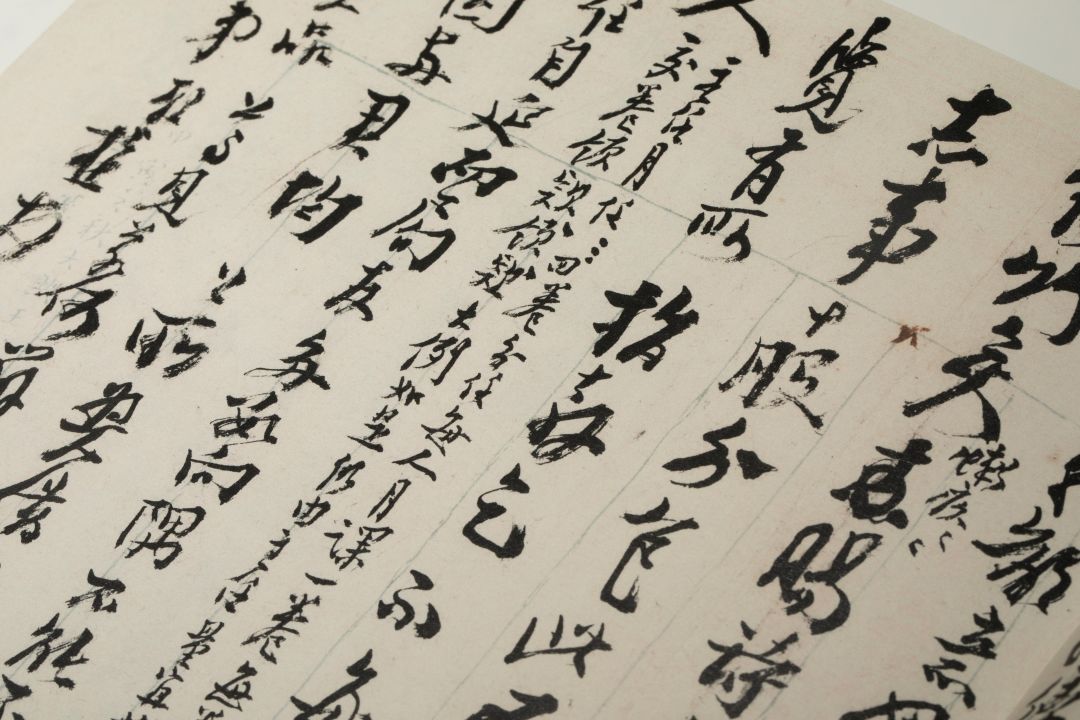

《东轩翰墨》,收录寐叟遗墨共计321件,均为首次公开。此编由上海复旦大学,沈曾植研究的权威学者许全胜教授历时多年,按照书法编年的全新学术视角,排比后先,复作释文标点,终使此宗馆藏得以去赝存真,犁然成编。2022年11月21日为寐叟逝世一百周年,特以此出版为念。并化身千百,以飨学林!

书中的内容涉及金石、书画、古籍、著书、藏书,掌故遗闻、政治等诸多方面,其中很多尺牍文献极为罕见,尽在书中一一呈现。许全胜先生按照沈曾植在京为官、任职两湖书院、南洋公学与回京复职、简放外任、辞官寓居上海作遗老,五个时期考订并展开论述,通过上海图书馆秘藏的这批尺牍,与史互证、填补空白。

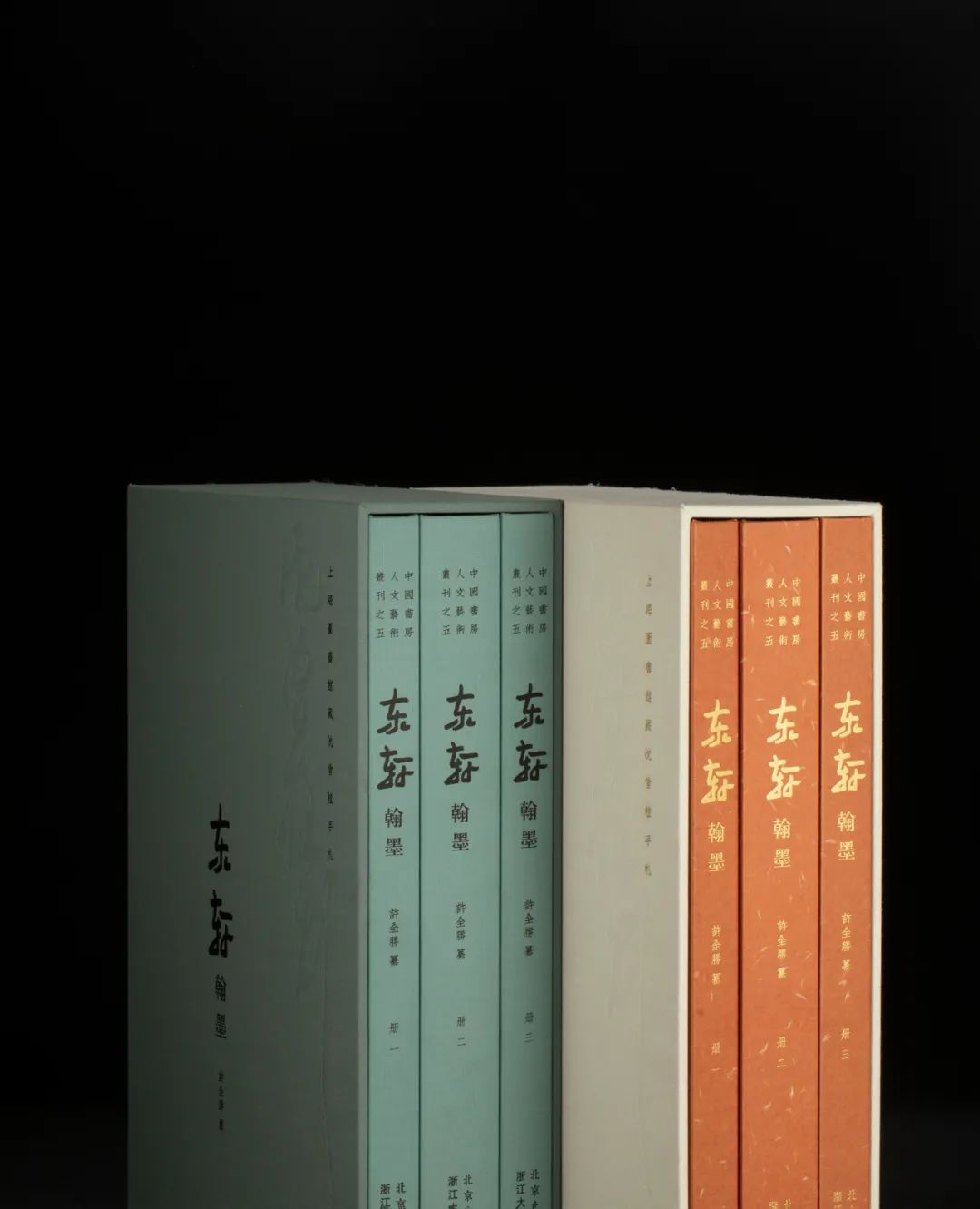

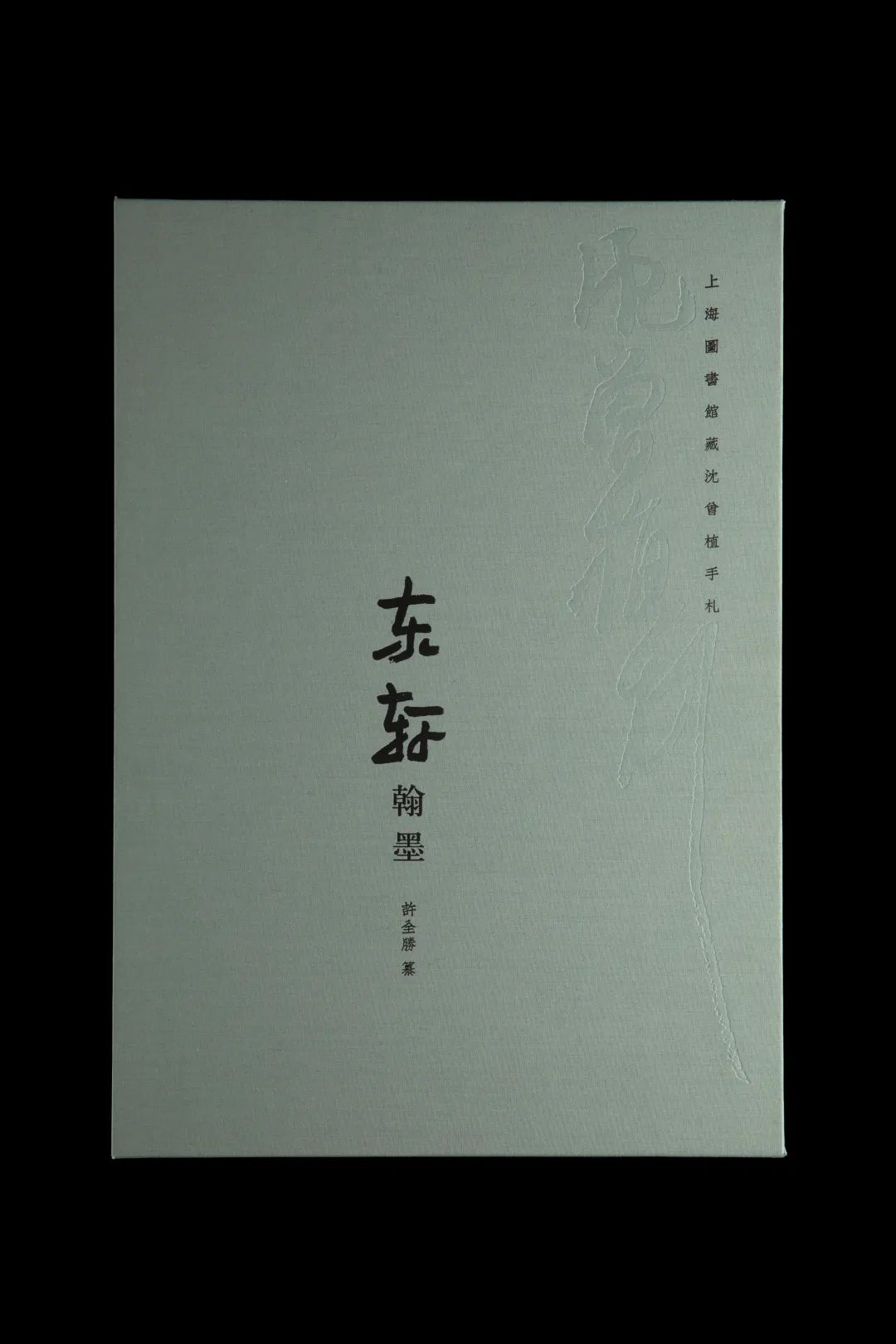

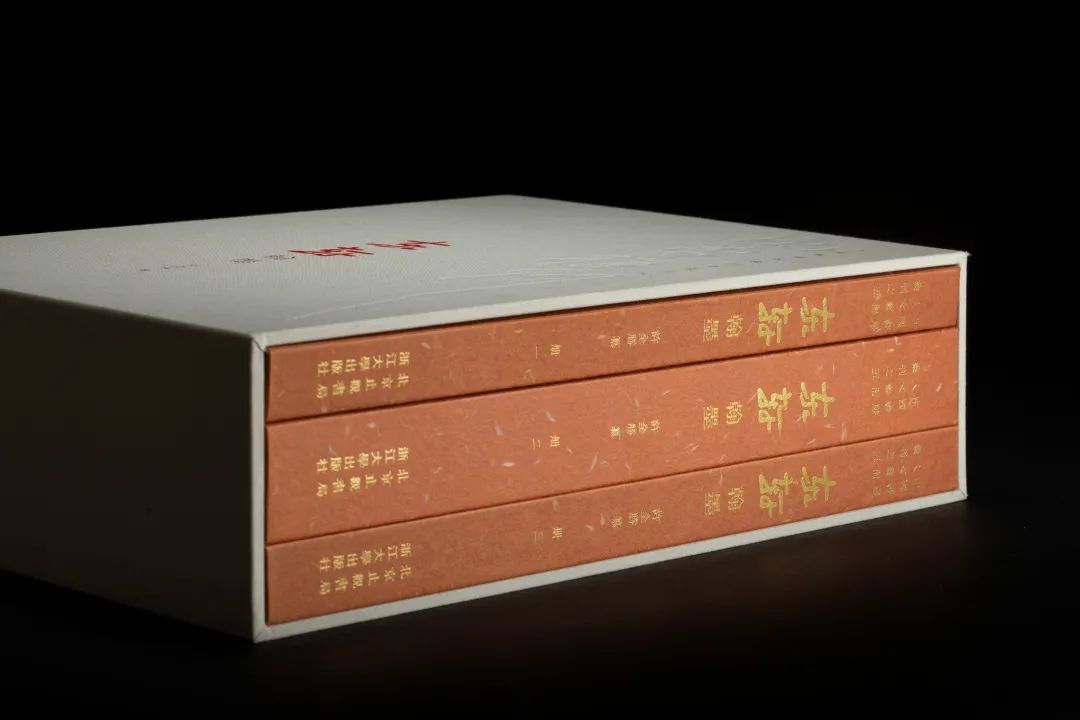

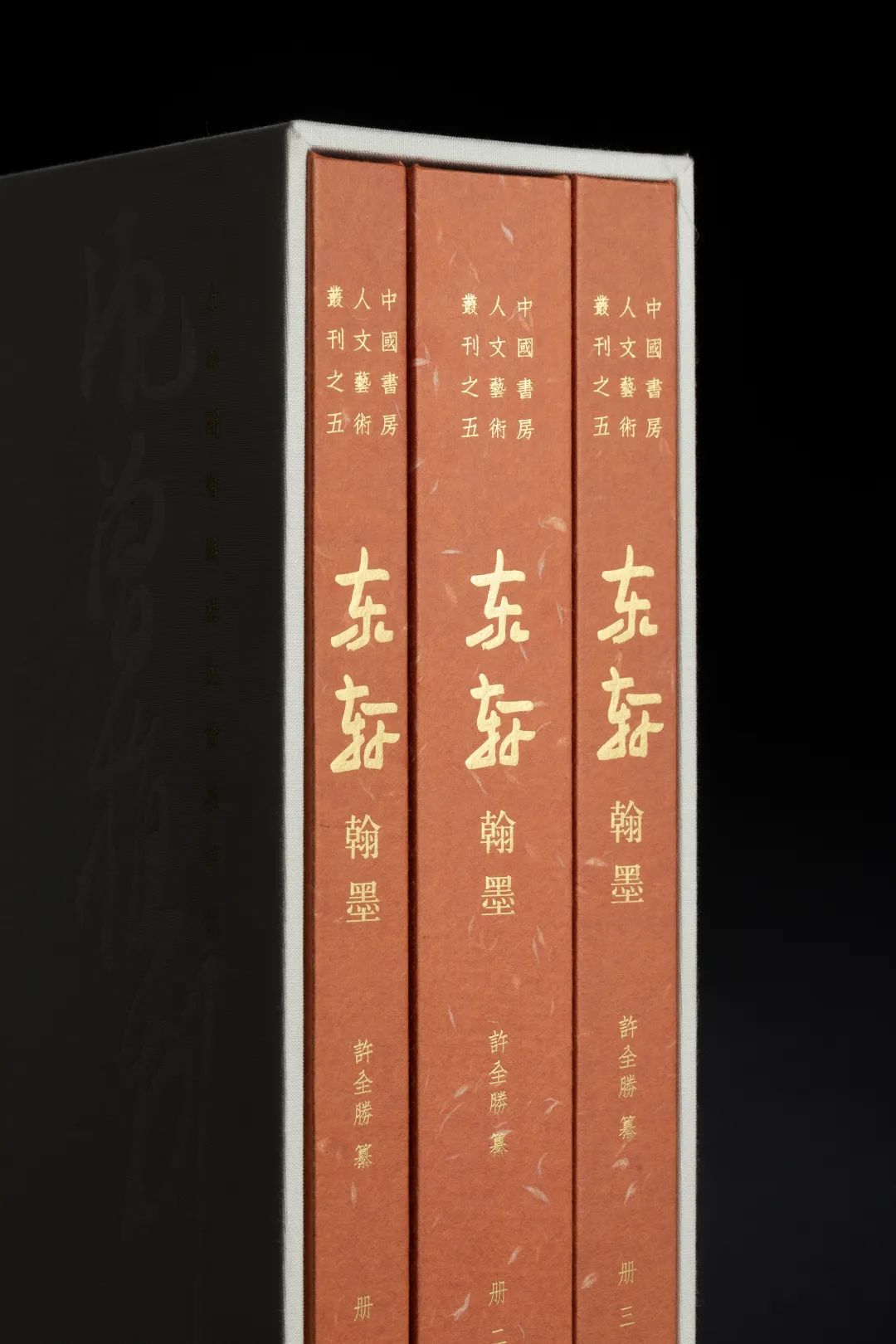

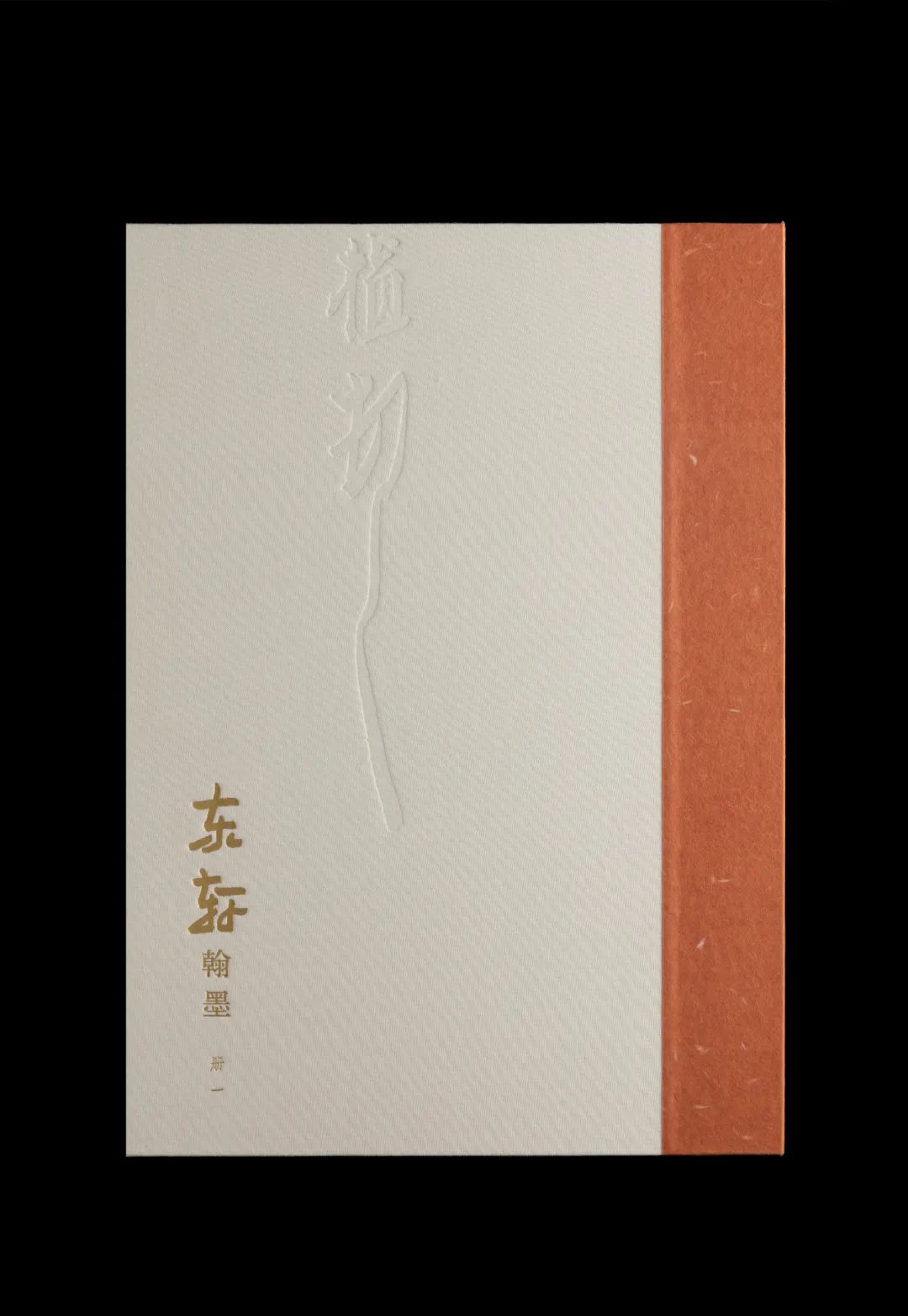

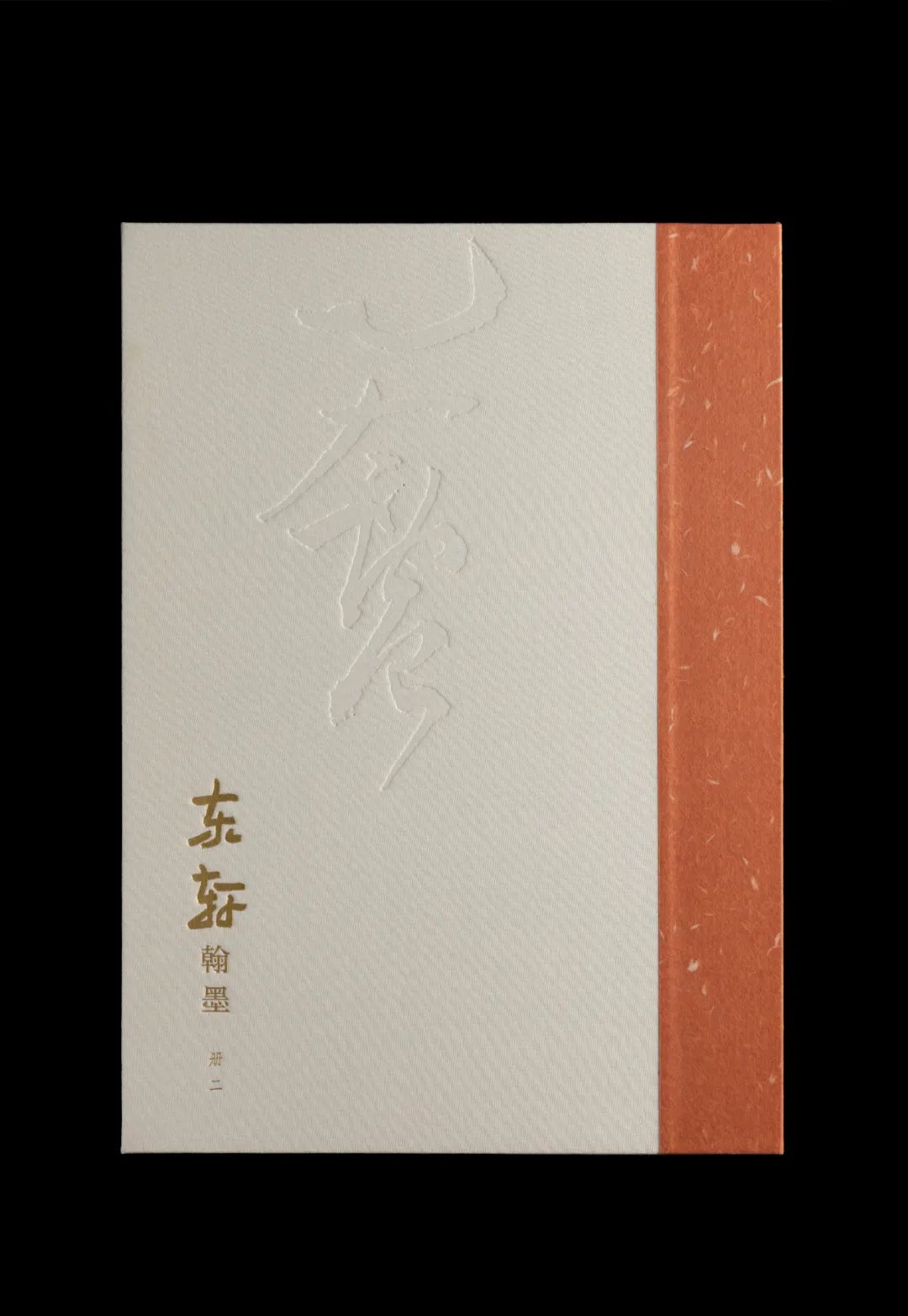

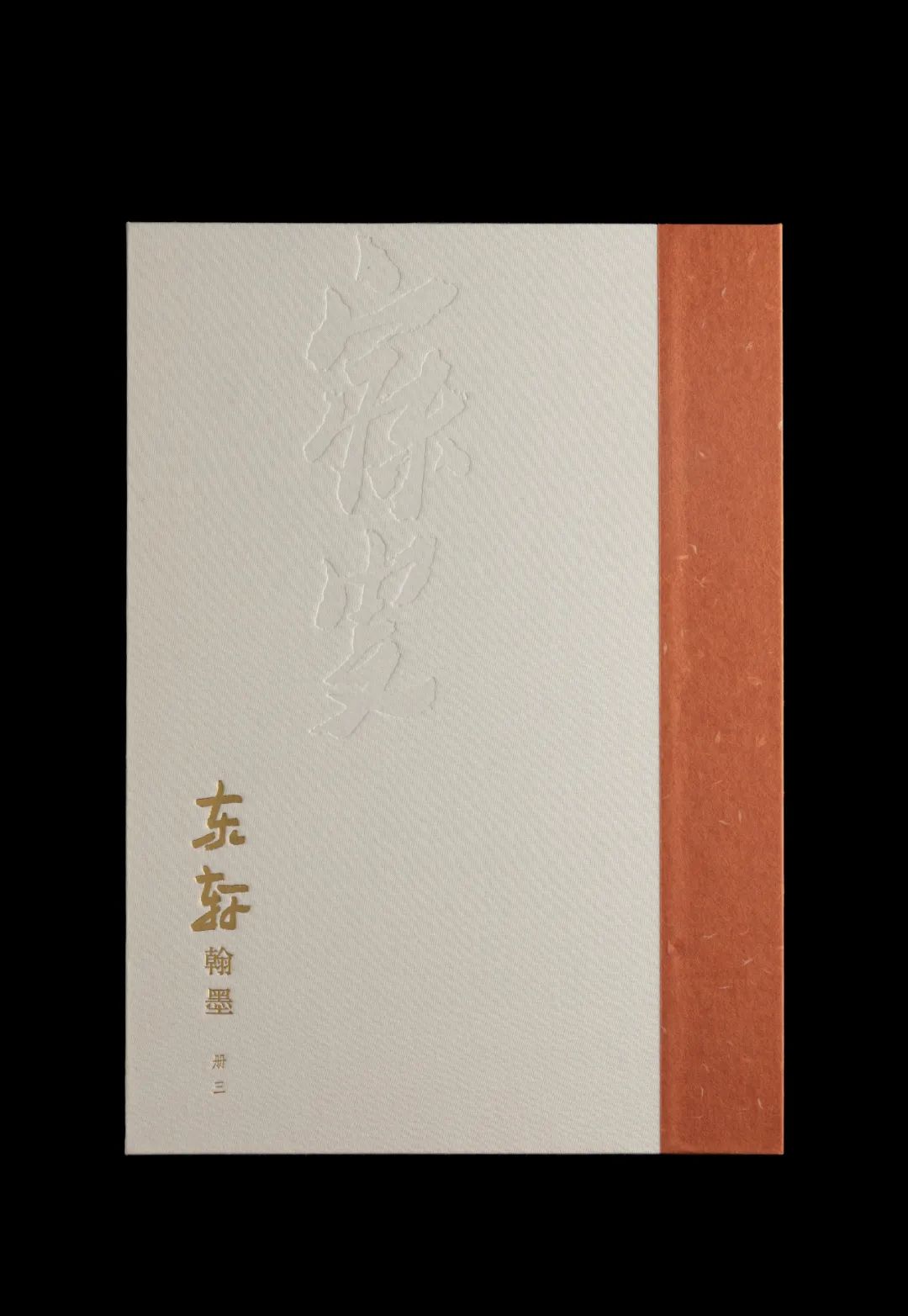

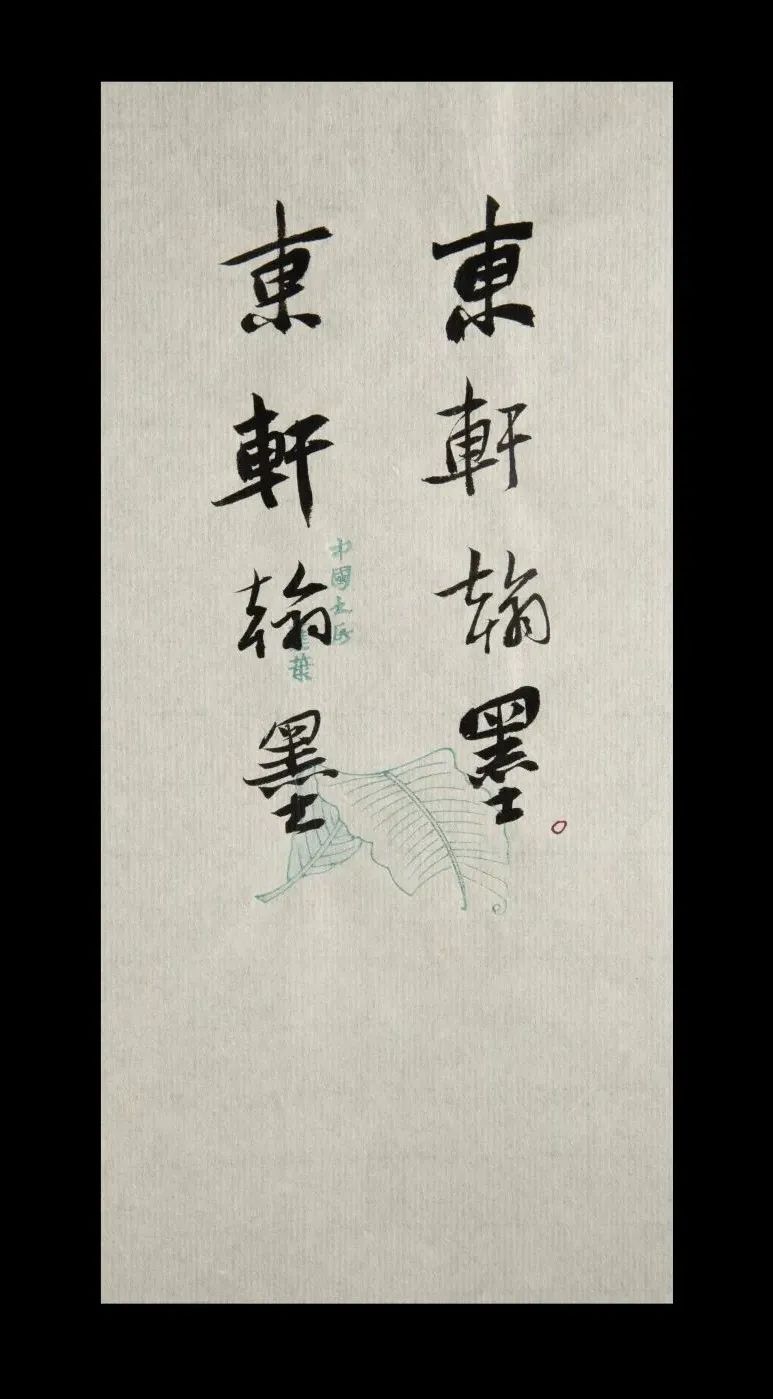

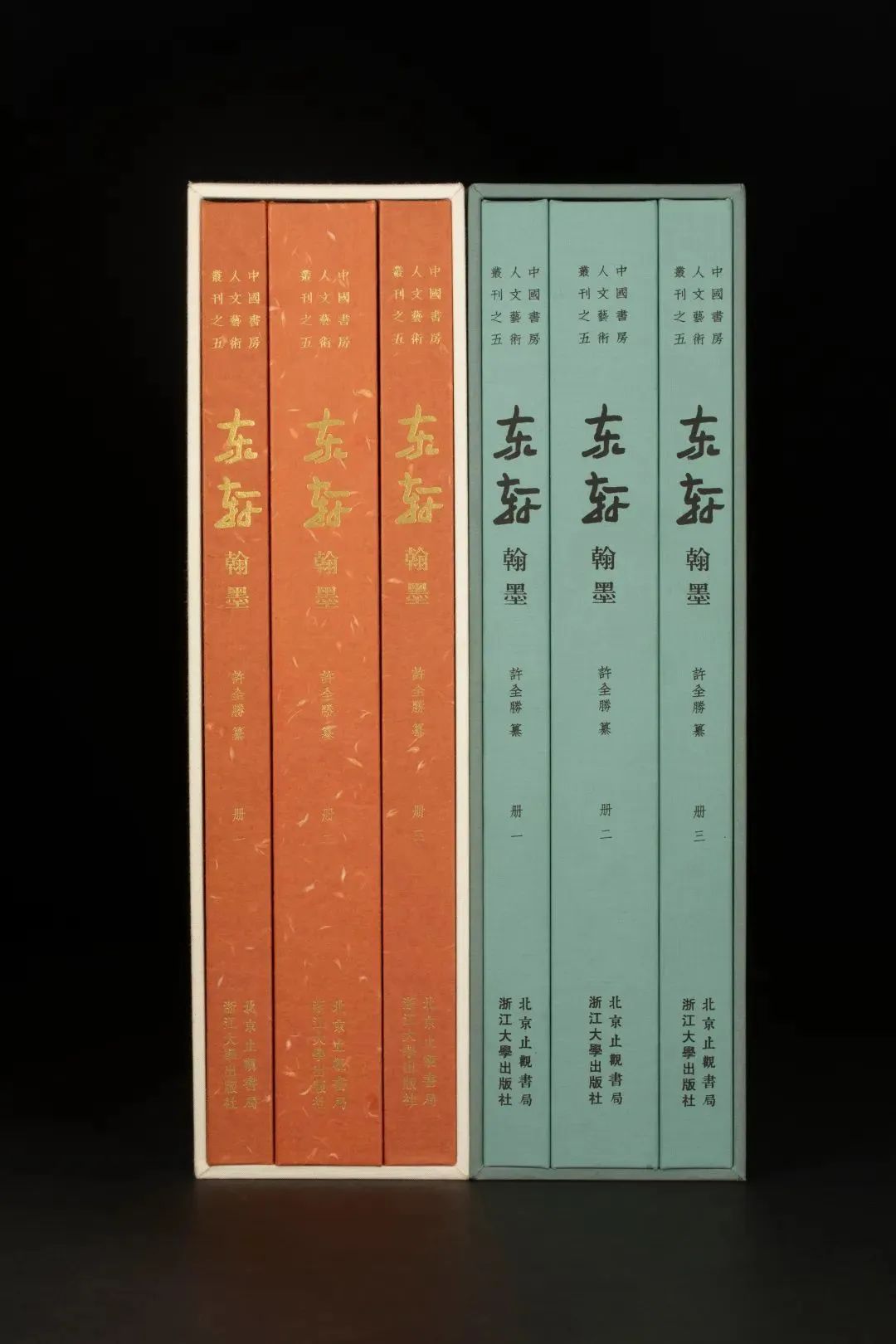

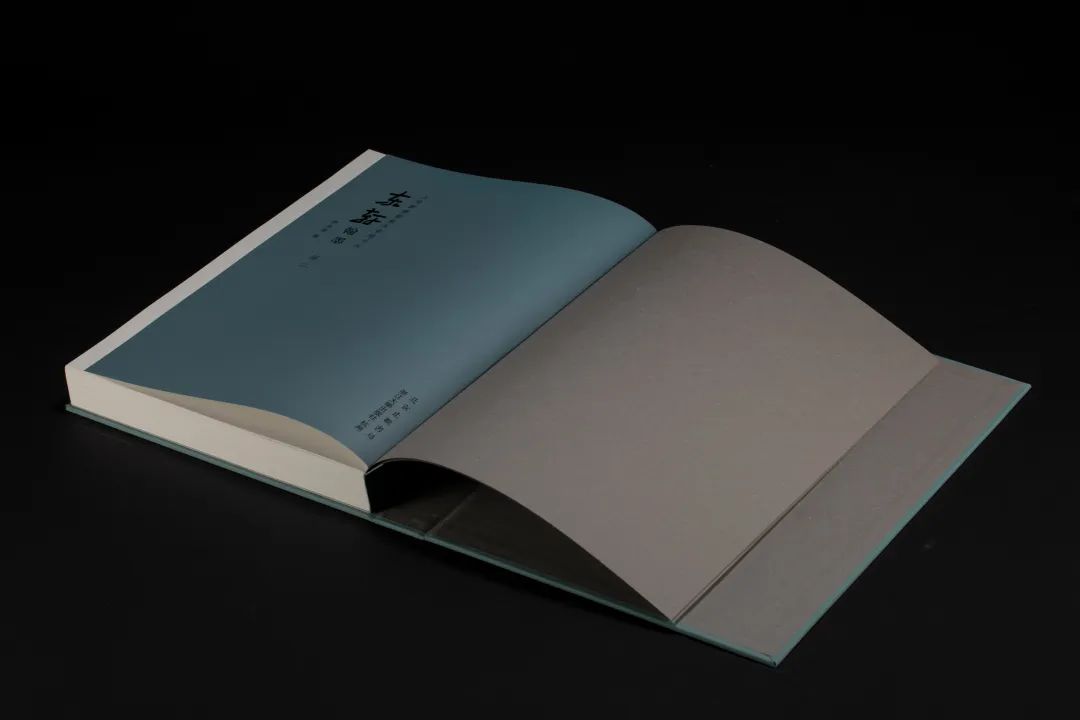

《上海图书馆藏沈曾植手札——东轩翰墨》

许全胜 编纂

策划 / 许石如 陆张

出品 / 止观书局

出版 / 浙江大学出版社

书号 / ISBN 978-7-308-23047-6

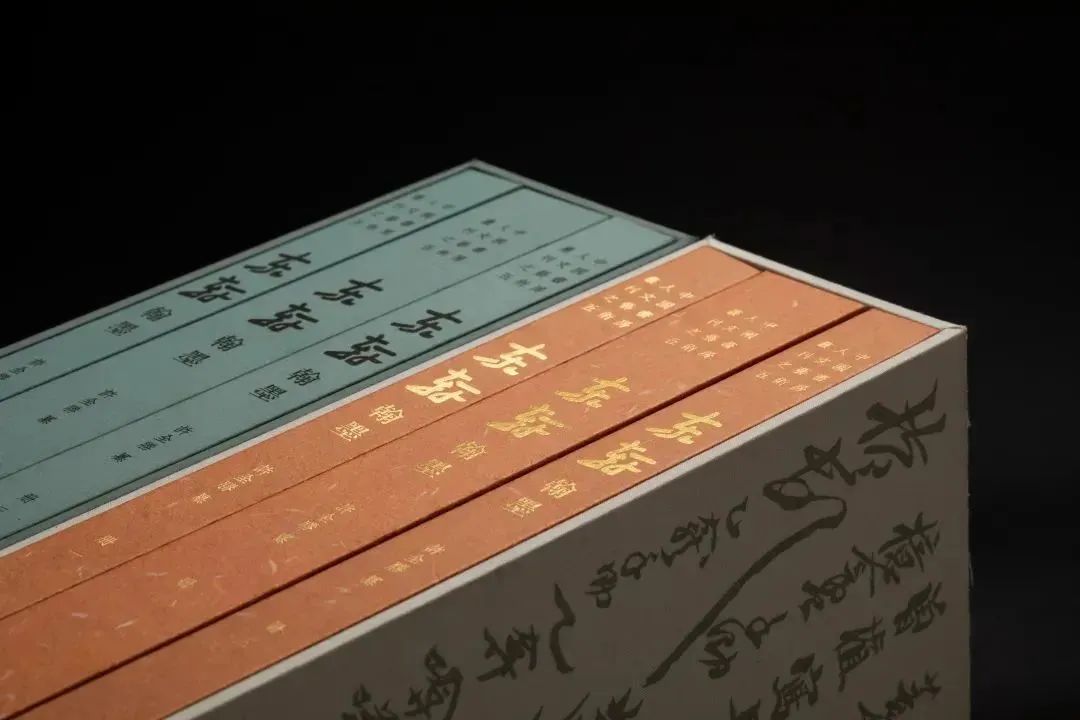

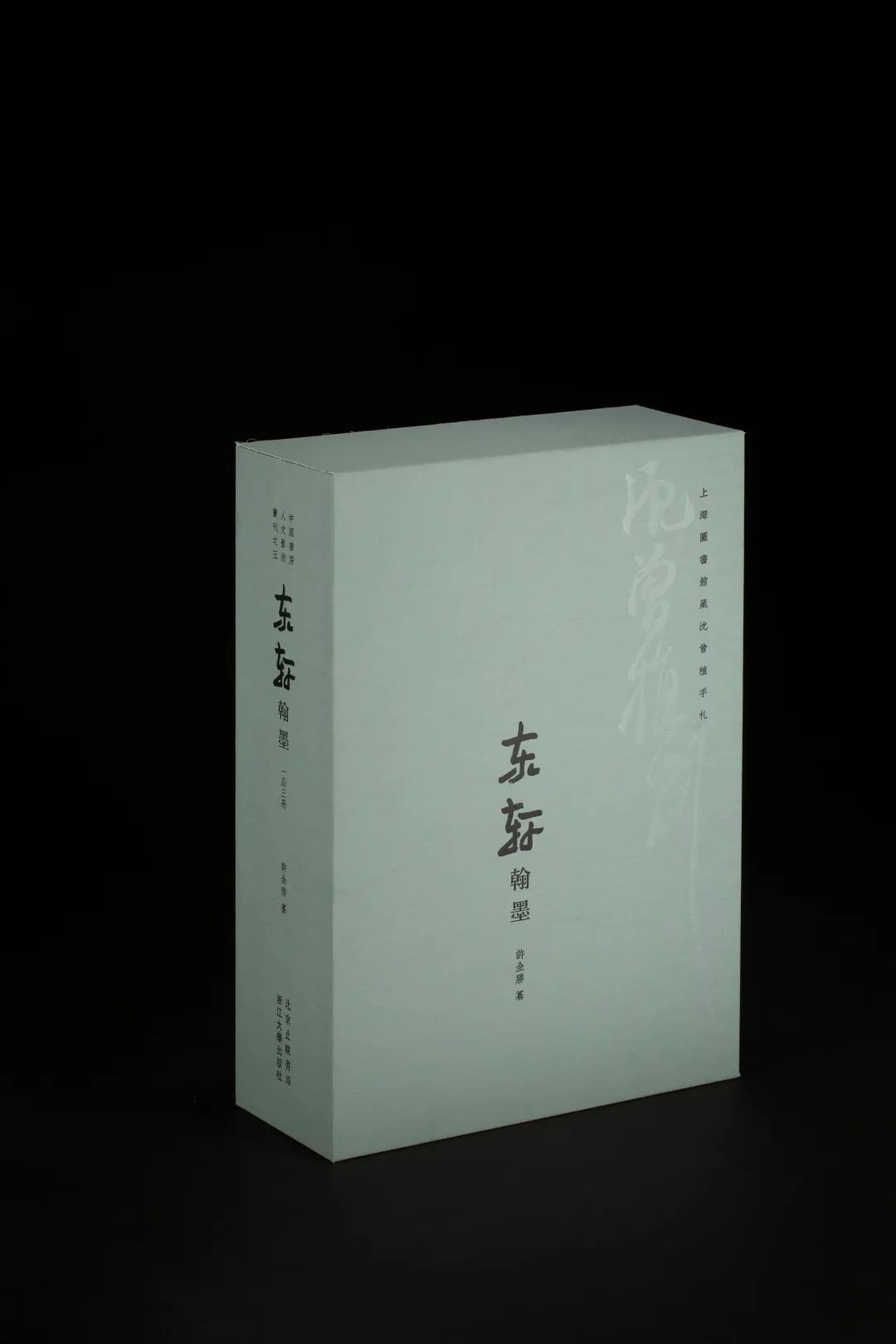

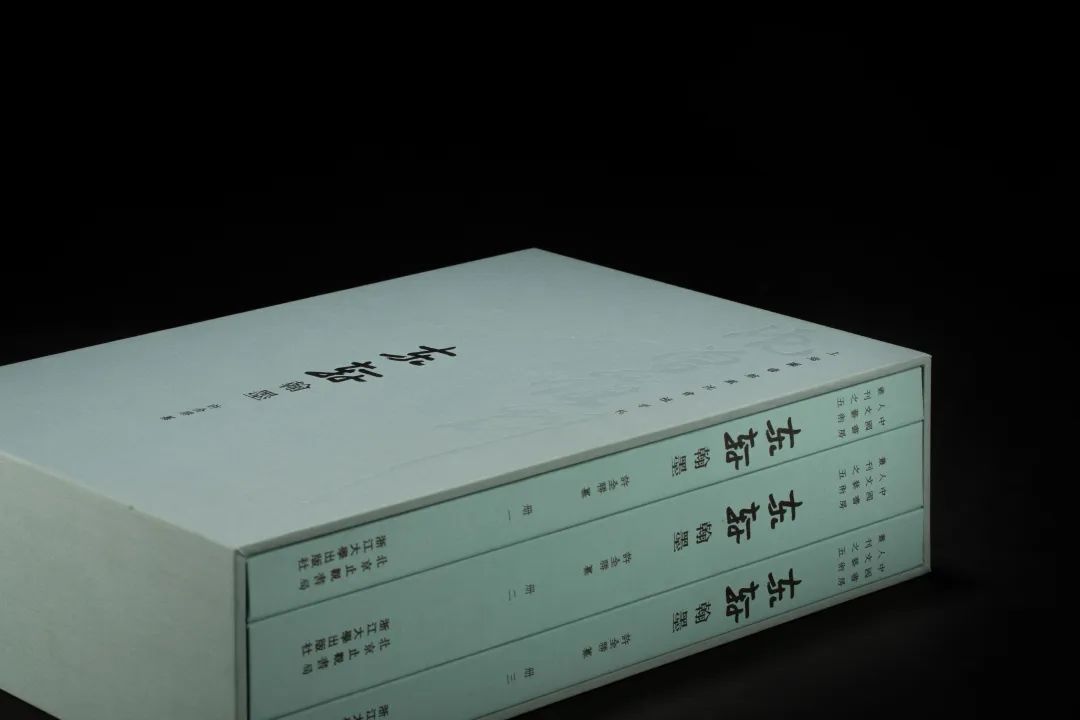

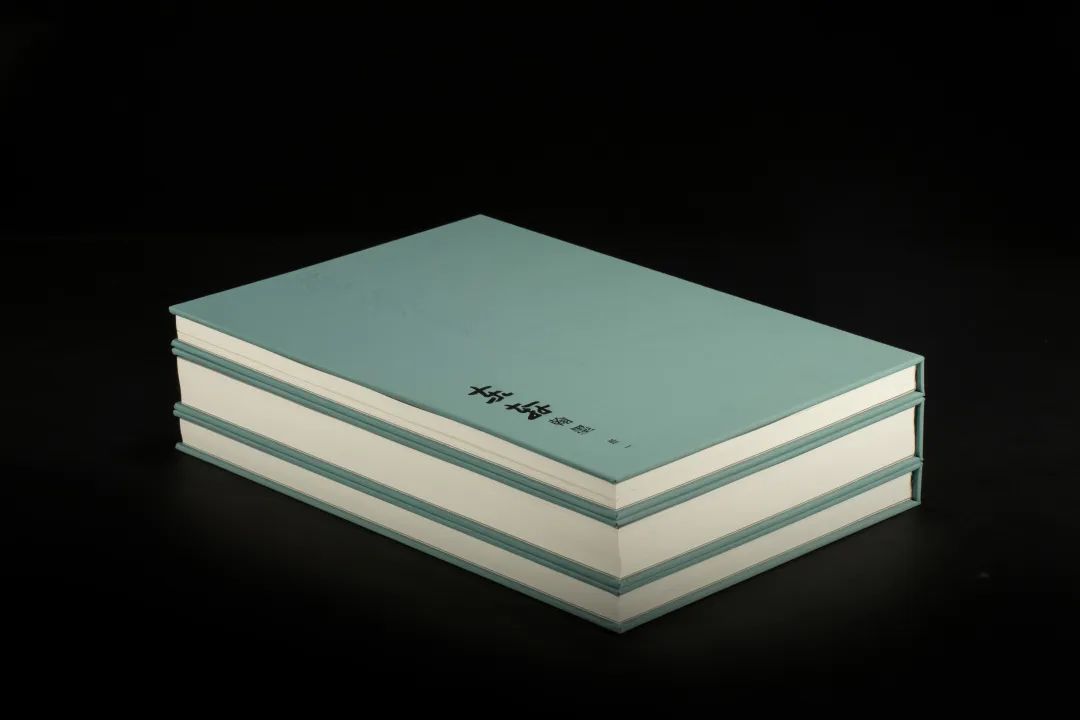

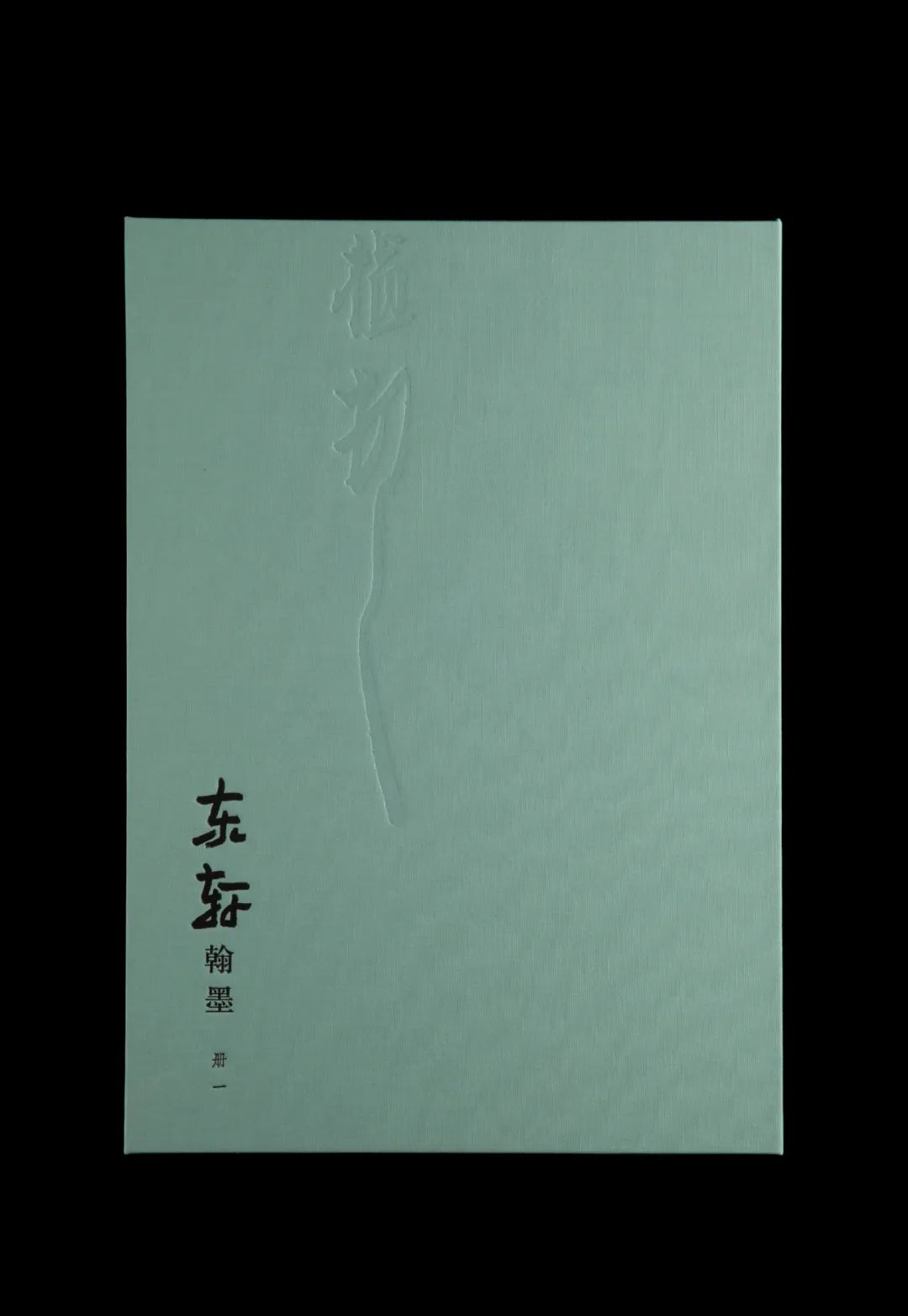

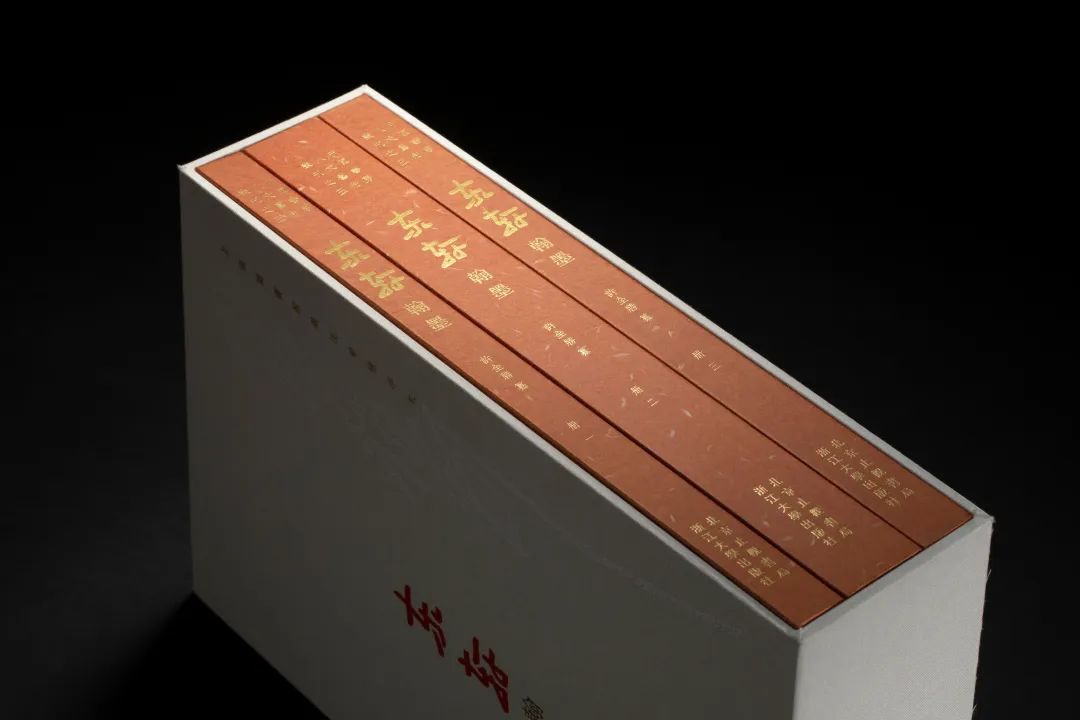

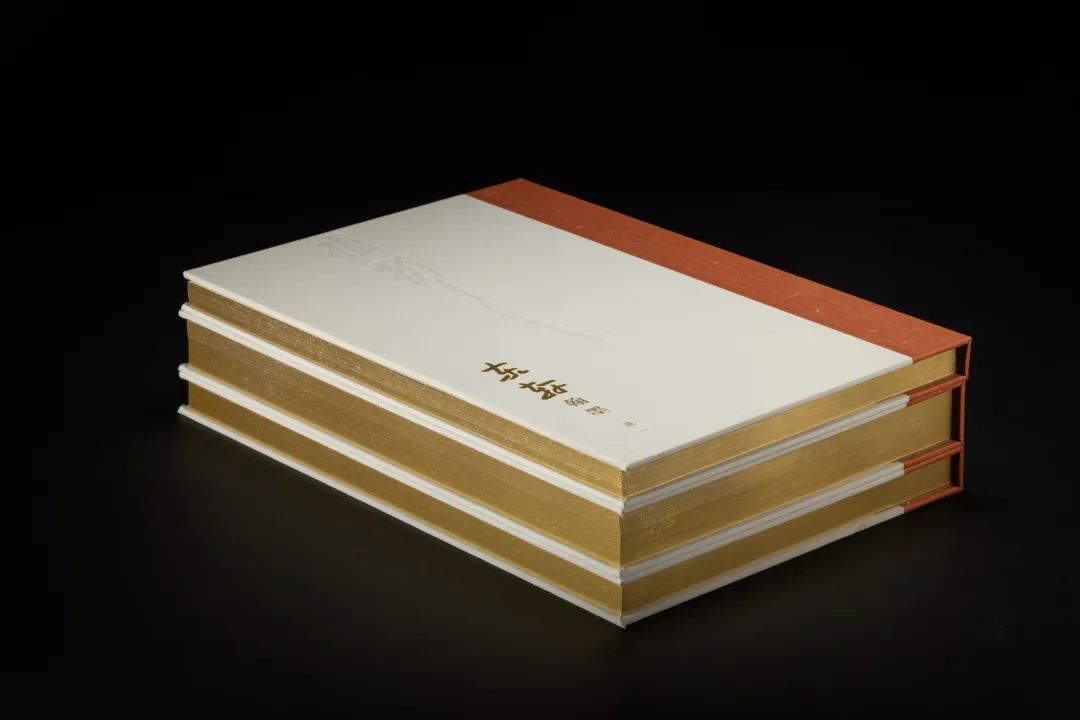

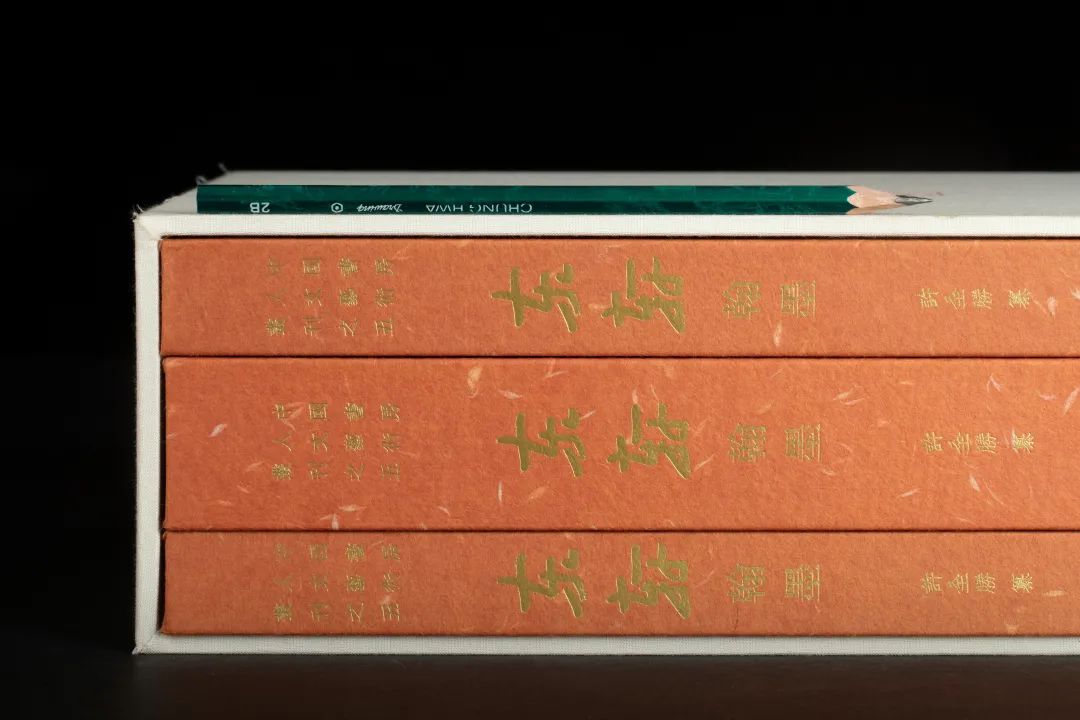

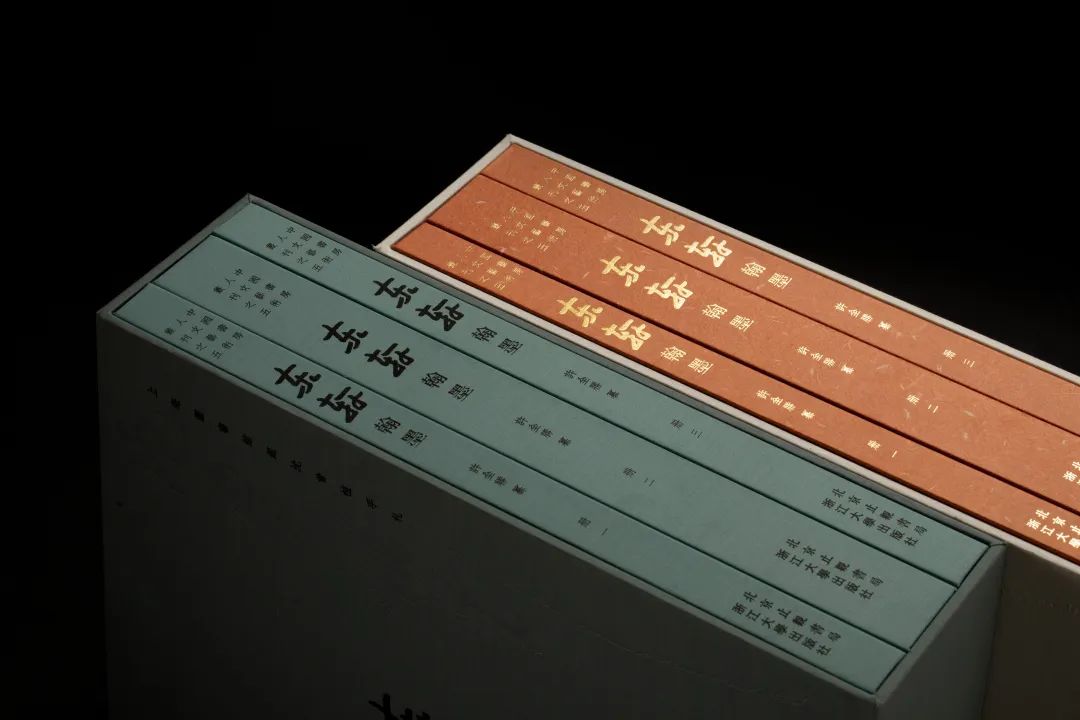

装帧 / 函套布面精装(全三册)848页

开本 / 8开 (260mm*370mm)

印张 / 106 书重 / 7.5kg

定价 / 2580元

版本 / 典藏本与签名纪念版

文字 / 中文繁体

开古今书法未有之奇境

一

沈曾植去世后,书名益着,影响颇广,甚至及于说部。如钱锺书早年与沈氏老友陈石遗往还,多闻晚清文人掌故于陈氏,其记石遗谈艺语为《石语》,其中颇夹自家评论,谈诗外兼涉书法,如论陈宝琛(1848-1935,字伯潜,号弢庵)之书「似放脚娘姨,不甚自在」,惜未及寐叟之诗学与书艺。但在小说《围城》中,有一处提到沈字,则颇为有趣:

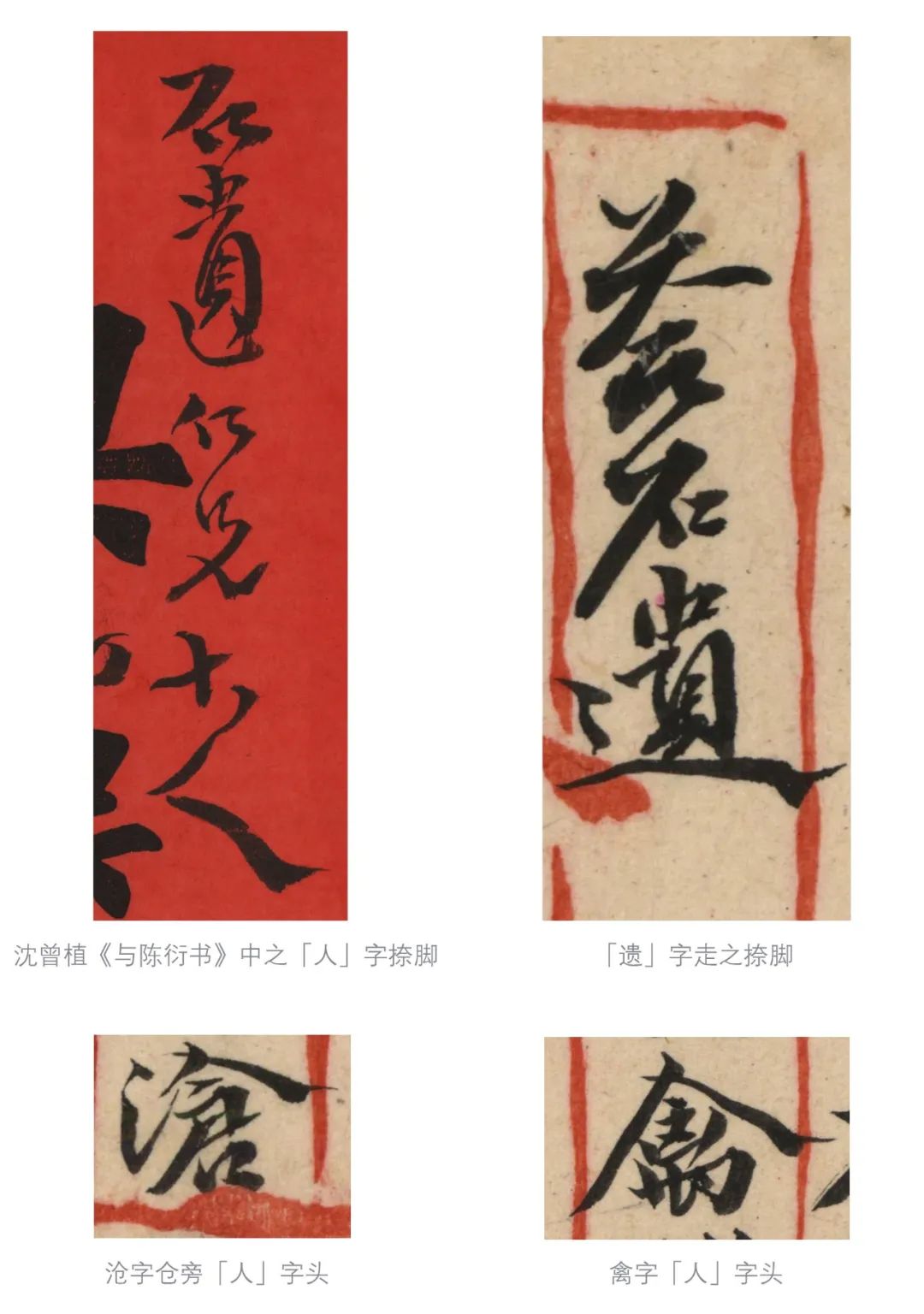

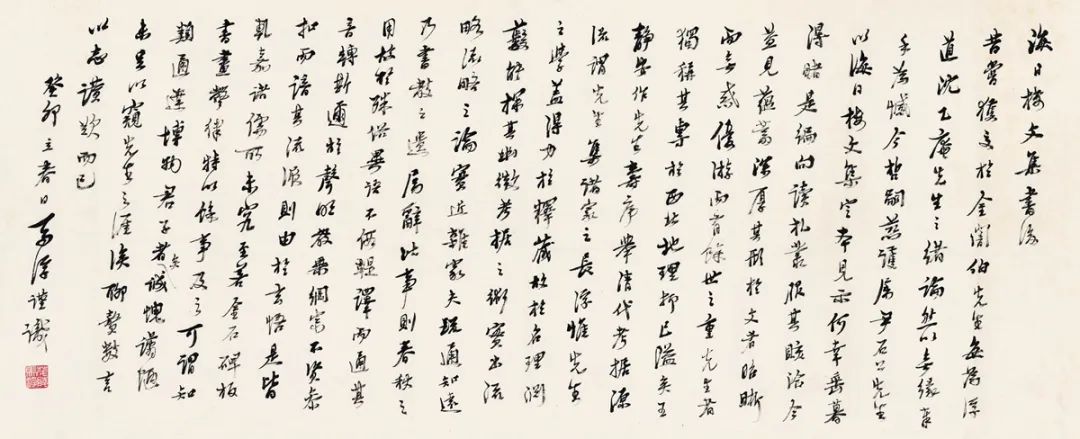

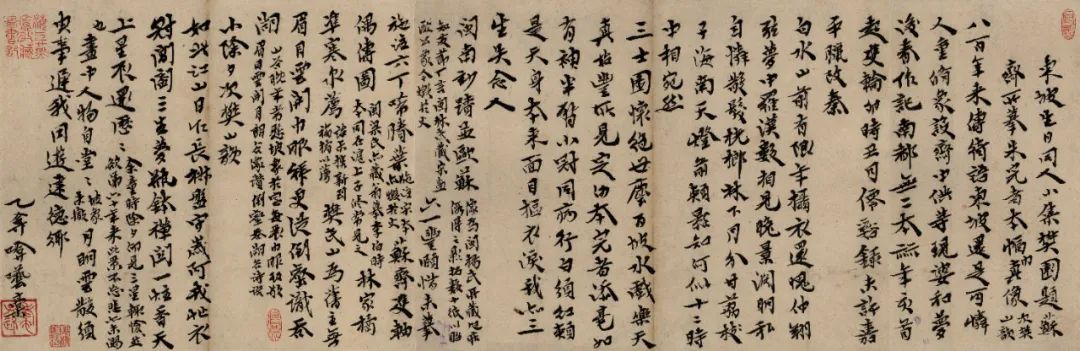

按所述虽为小说中事,然颇有事实依据。沈氏好黄山谷诗,《石遗室诗话》中已有记载;而晚年寓居上海始鬻字,故沪上文雅之士如苏文纨家悬其屏条,固不足怪。钱氏民国时长期在上海,当见过沈氏书作,所谓「‘人’字的捺脚」,其用笔特征在光绪己亥庚子与陈衍书札中即有表现(试比较下图诸字捺脚),陈沈交谊深厚,陈钱谈论中尝论及沈书,亦殊有可能。不过小说毕竟是小说,其实各时期沈书的「人」字各不相同,甚至同一幅字中亦不一律,不可一概而论。

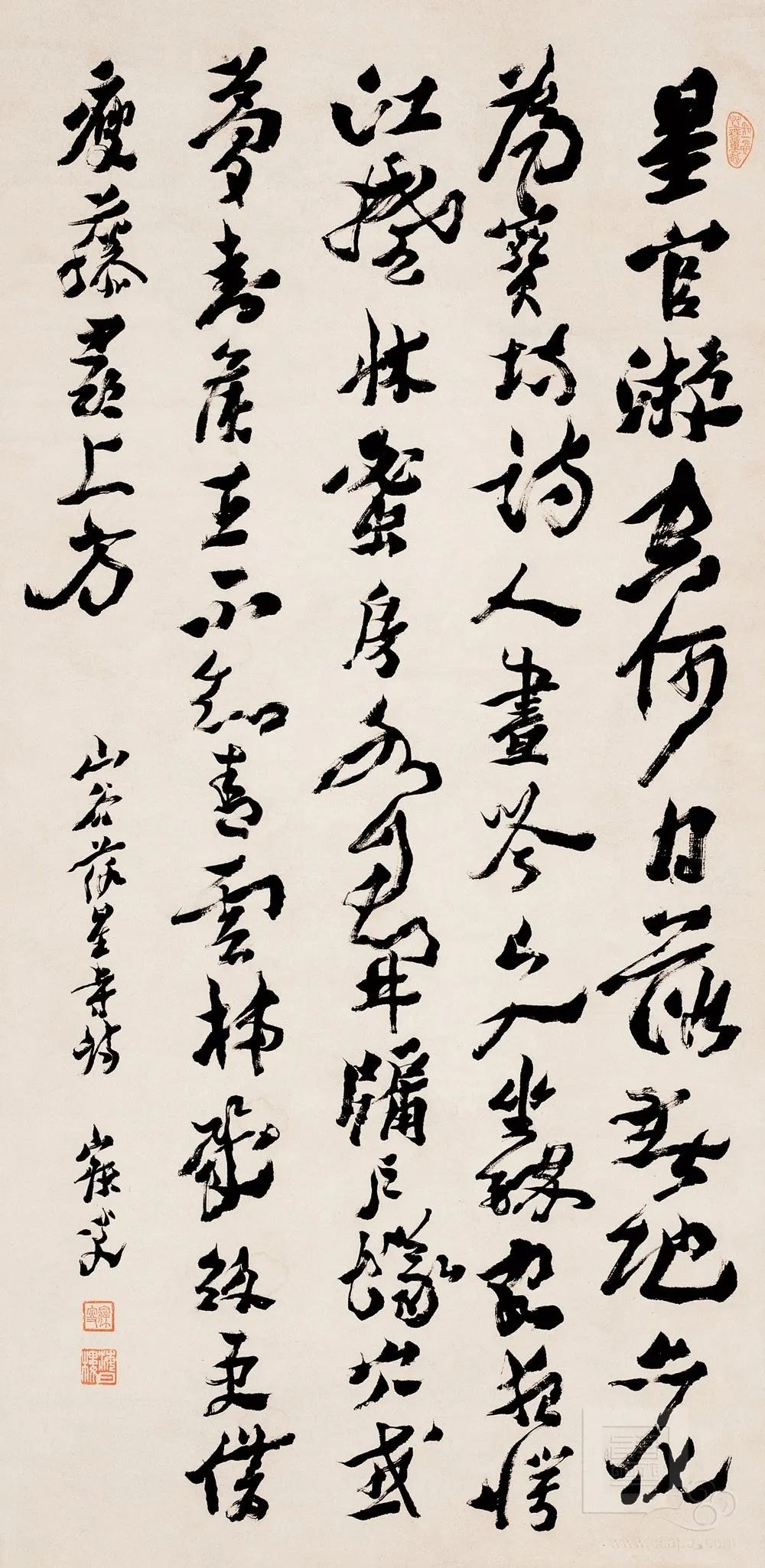

寐叟书黄山谷《题落星寺》诗中亦有「人」字

现代史学大师钱穆(1895-1990)曾倡言:

中国学问主通不主专,故中国学术界贵通人,不贵专家。

此为晚清民国学界共识,与今日只贵专家固不可同年而语。沈曾植被公认为一代通儒,早在光绪六年庚辰会试时,主考官翁同龢(1830-1904)即「尤重沈卷为通人」。去世后,张元济作挽联云「折衷今古,无愧通儒,岂当世新旧各家所能几及」,可谓的评。其门人唐文治亦云:

先生于学无所不精,囊采六经,出入百家诸子,贯天人之奥,会中西之通。尝语余:“为学之道,贵乎知类通达,开物成务,若拘虚一隅,何为者?”今所传先生之作,一鳞一爪耳,而论者多以干、嘉诸老拟先生,其测先生者浅矣。

寐叟去世以后,论其书者恒及其师法来历,说有多端。沙孟海(1900-1992)《近三百年的书学》为民国时较早公开发表之书学论著,他将沈曾植书法置于「帖学——以晋唐行草小楷为主」一节中「少数想要在二王以外另辟一条路径的」一派中,列于黄道周、倪元璐之后,鼎足而三。其文略云:

恰好一甲子后,沙氏1988年作《清代书法概论》,申论前说云:

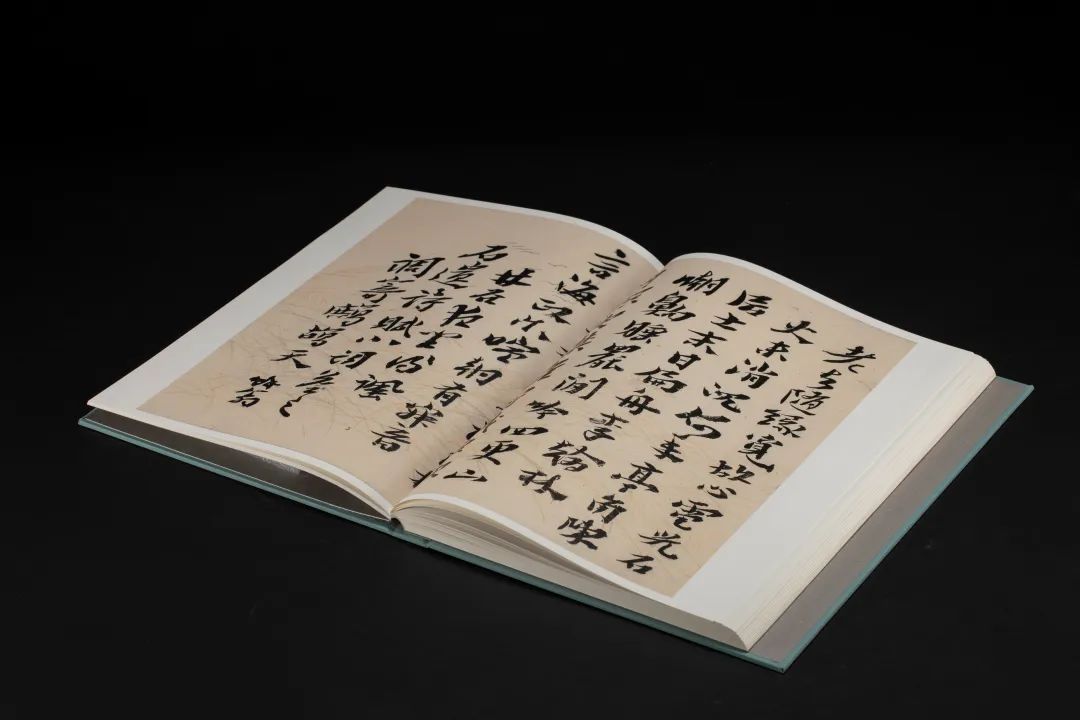

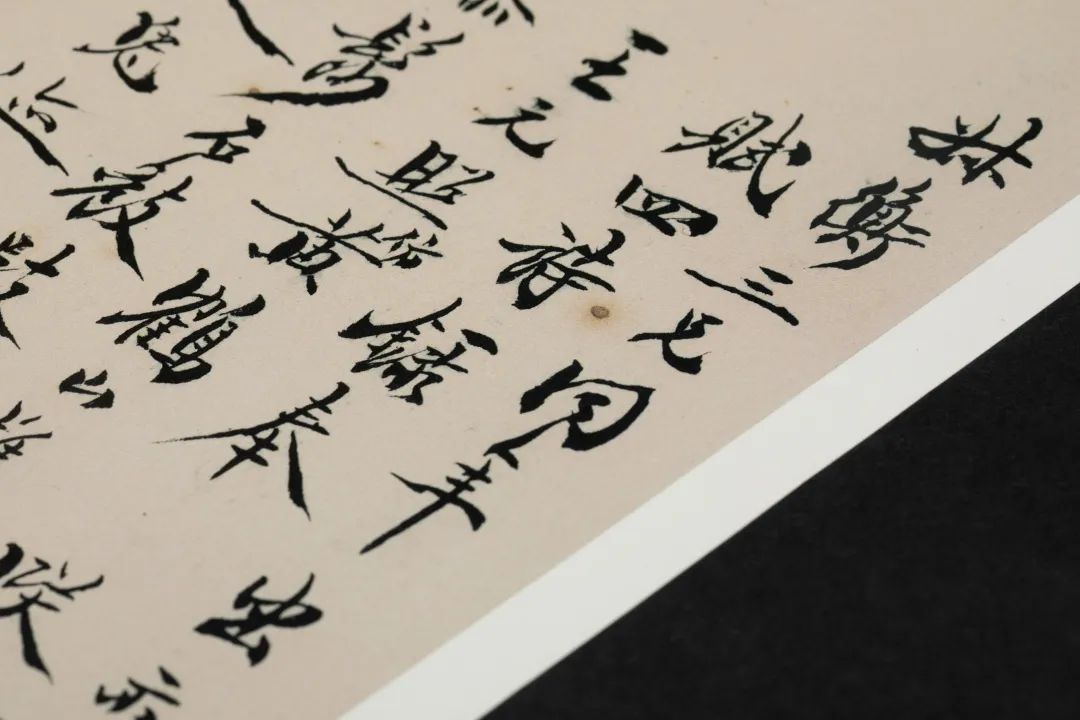

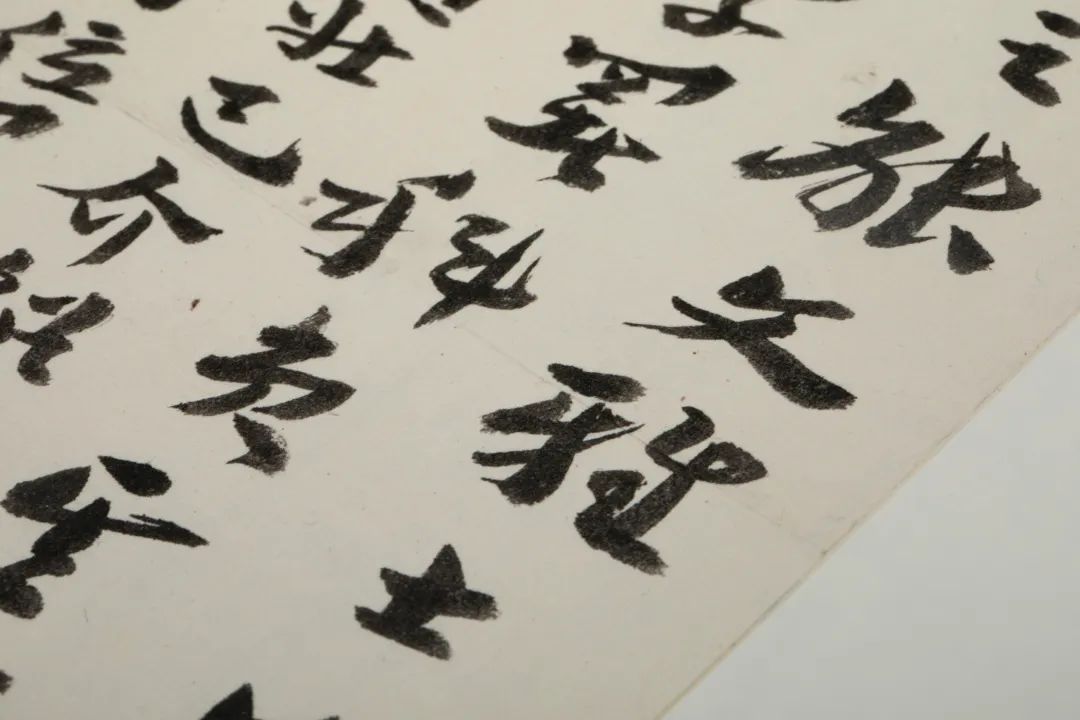

他兼治碑帖之学,博览精研,造诣极高。早年书迹受包世臣、吴熙载的影响,有味于包氏「筋摇骨转」、「无一笔板刻纸上」之说。晚岁所作,多用方笔翻转,飞腾跌宕,有帖意,有碑法,有篆笔,有隶势,开古今书法未有之奇境。

所谓用方笔翻转有帖意碑法,可与冒广生(1873-1959)语参观:

冒鹤老尝遇寐老曰:“君笔诚奇纵矣,然不过以方笔爲包安吴耳。”寐老拍其肩曰:“此安可爲外人道。”

冒氏好自诧其新解,其说亦仅窥一隅耳。而沙氏所谓取法黄倪,功夫仍在锺索一辈云云,王国维(1877-1927)已发之在前,其癸亥(1923)诗《梦得东轩老人书醒而有作时老人下世半岁矣》有云:

沙氏惟以锺繇易张芝耳。

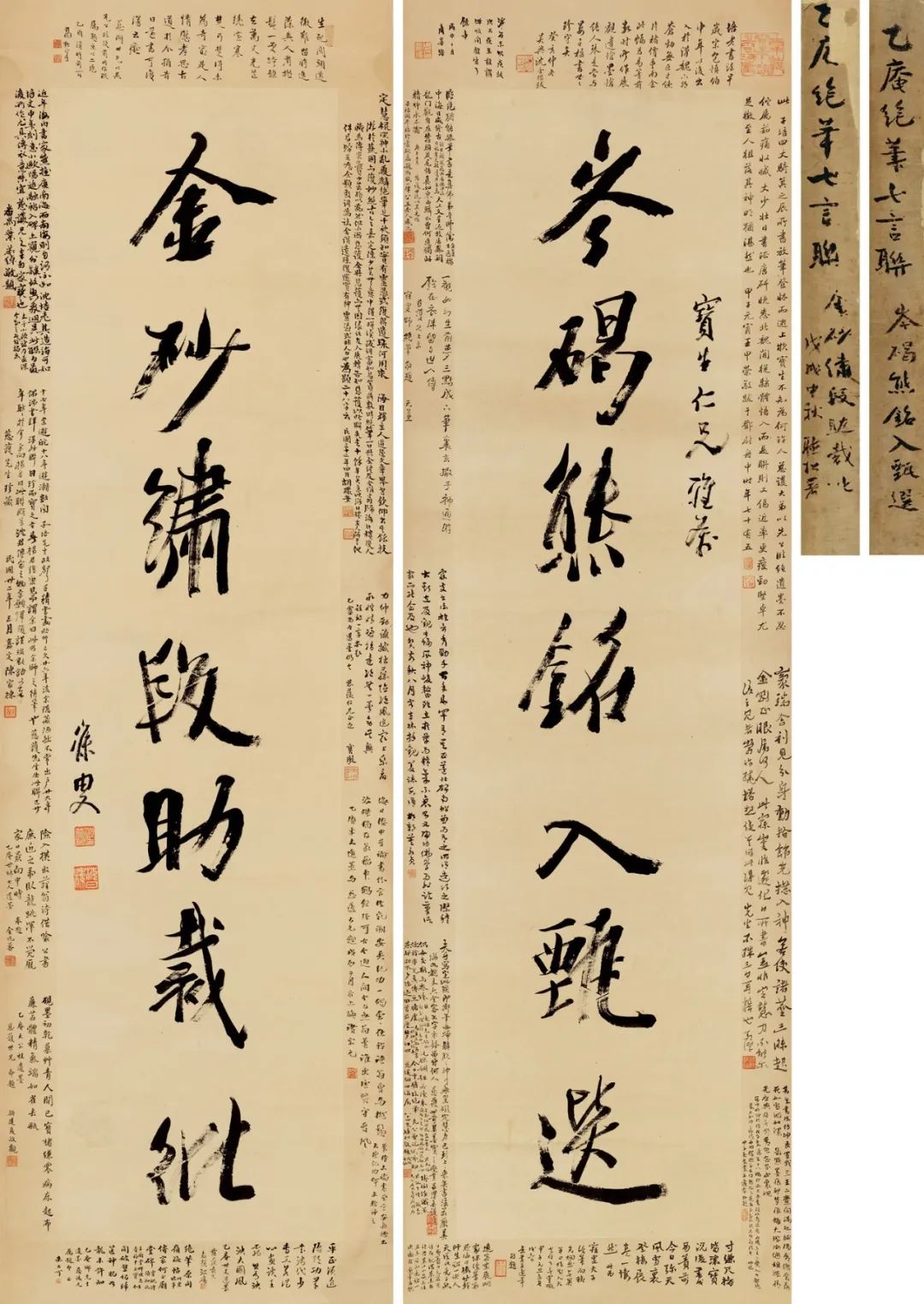

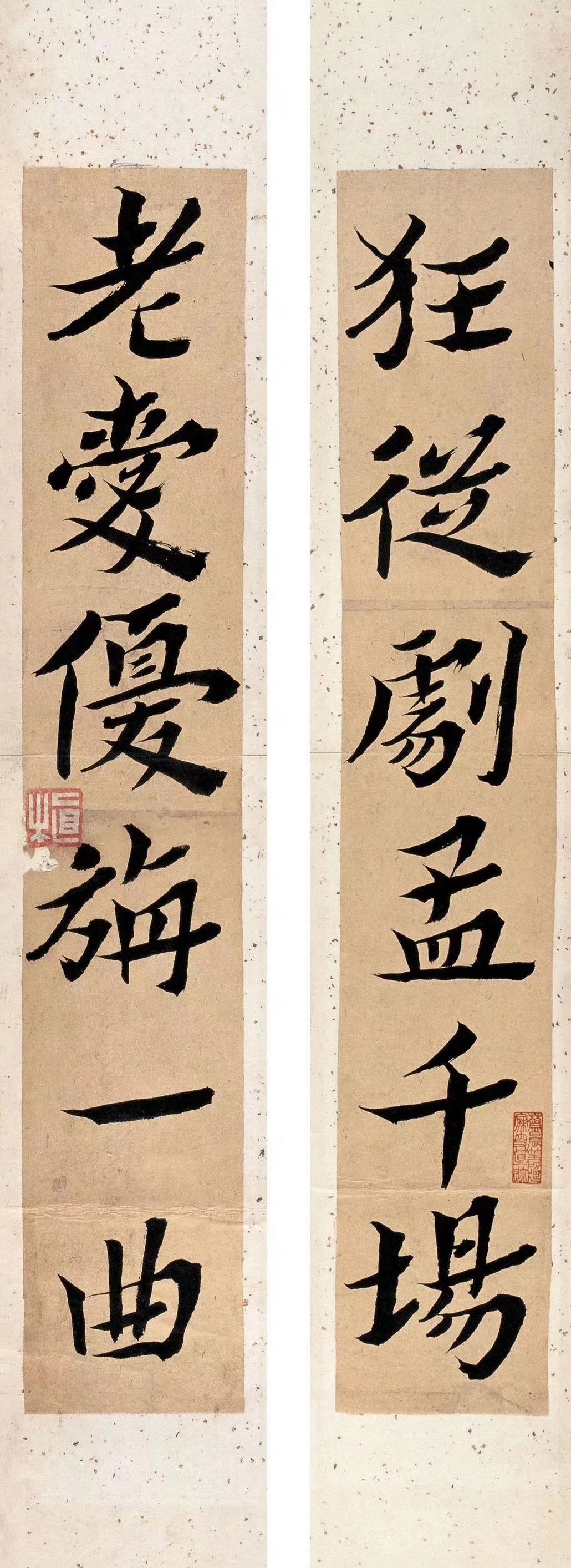

寐叟逝世前一日(民国十一年壬戌十月二日即1922年11月20日)曾为人书两联,一联曰「岑碣熊铭入甄选;金砂绣段助裁纰」,上款署「宝生仁兄雅属」;另一联曰「石室竹卷长三尺;山阴草迹编千文」,未署款。1923年后,其嗣子慈护曾将两副绝笔联徧求名流题咏,其中颇有论书语。

沈曾植绝笔七言联

·金蓉镜(1855-1927)题:

先生早挹安吴,晚则遍涉晋帖北碑,博通诸家,有一笔之善,无不采撷英秀,契其微旨。有清三百年中,此为司南也。

·吴郁生(1854-1940)题:

乙盦于学无所不通,沈酣于金石,忠义之气郁勃于中,而偶发于书。故其书奇崛,摆脱恒蹊,按之规矩,亦无不中。尝与余言「平日瓣香安吴」,余谓:“君书格在安吴上,以所得不独在书也。”君笑而颔之。

·沈金鉴(1866-1926)题:

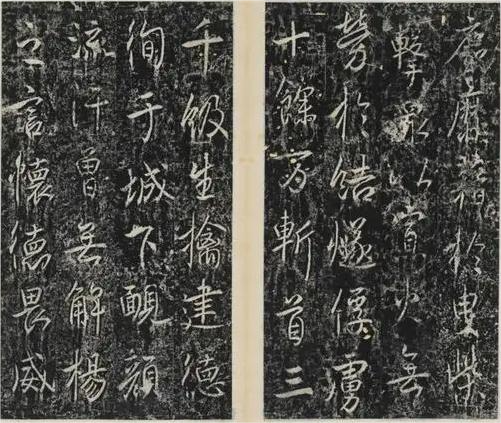

海日楼中昔论书,纷言法乳溯安吴。《纪功》一碣堂堂在,我语翁曾为捻须。曩侍丈论书,曾言安吴源出《大唐纪功碑》,丈极许之。

·王氏晚年论沈书则云:

窃谓先师之治书学,上自甲骨、钟鼎、竹简、陶器等,凡有文字者,无不肄习,余尝见其斋中所积元书纸高可隐身,皆此类也。然案头所置仅《淳化秘阁》《急就章》《校官》等数帖,《郑羲》《张猛龙》《敬显儁》数碑而已。此即其一贯为学之道。

先生书法,执笔学包世臣,诸体中草书尤工。晚年作草,抑扬尽致,委曲得宜,正如「和风吹林,偃草扇树」,极缤纷离披之美。吴江金天翮谓「明代无篆书,清代无草书」,盖清代碑学盛行,书家多致力于篆隶,草书罕有名家者,自沈师出而草法复明,惜其大草墨迹流传不多。……先生生前以书法为余事,然亦刻意经营,竭尽心力,六十四岁后始专意写字,至七十三岁去世,用力极勤,遂卓然成为大家。其学书从晋唐入手,致力于锺繇,后转学碑。于包世臣之「安吴笔法」颇为推崇,讲求执笔和笔墨相称之法。曾有诗云「百年欲起安吴老,八法重添《历下谈》」,又云「包张传法太平时,晚见吴生最老师」。包张即指包世臣、张裕钊(按钱仲联认为,张指张琦1764-1833,字翰风。钱说是。),吴指吴让之,一脉相承,可见先生心法所在。此外,亦曾写过黄山谷诸帖及大篆。先生晚年自行变法,冶碑帖于一炉,又取明人黄道周、倪鸿宝两家笔法,参分隶而加以变化。于是益见古健奇崛。「宁拙毋媚」,自具风貌。……先生于唐人写经、流沙坠简亦极用力,晚年变法或亦得力于此。其学唐人写经,捺脚丰满,尤他人所不能到。

兹概括民国诸家所言寐叟书法之师法来历,略有数端。

沈金鉴、诸宗元、冯煦、朱孝臧、金蓉镜、陈衍、吴郁生、冒鹤亭、沙孟海、王蘧常、向燊、马宗霍等皆提及包氏影响,其中吴氏记寐叟自道语,诸氏记寐叟极许其包书源出唐高宗《大唐纪功颂碑》说,颇可注意。寐叟早年收藏包氏书作,亦可为其参安吴之佐证。

《大唐纪功颂碑》

二、少壮日师法唐碑(王甲荣说)。

三、从晋唐入手,致力于锺繇,后转学碑(王蘧常说)。

四、壮年嗜张裕钊(金蓉镜说)。

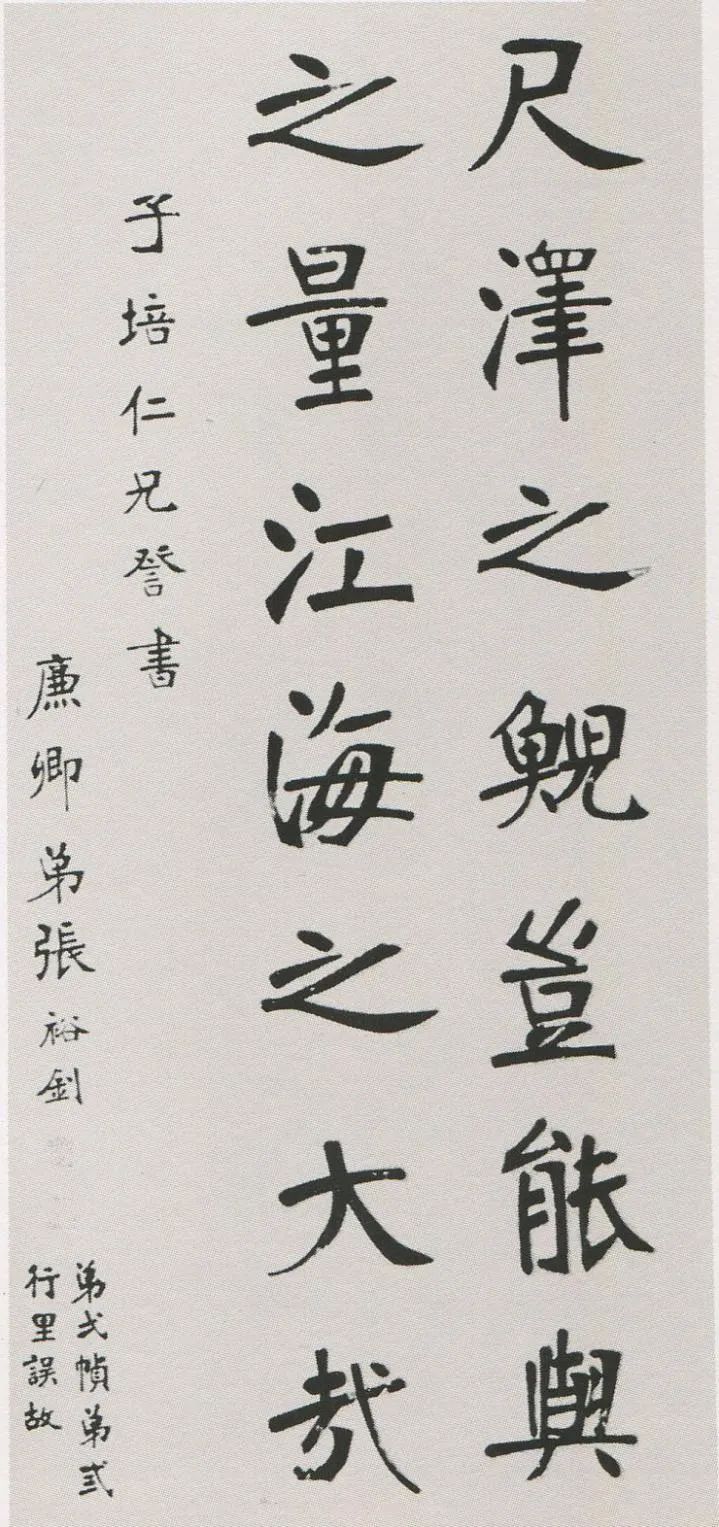

张裕钊赠沈曾植楷书四条屏之四

五、中年以后出入汉魏六朝(沈金鉴说)

六、书学欧体。师法欧阳通(叶恭绰、张宗祥说),绝笔联似欧阳询(王甲荣、钱熊祥说)。

七、晚年遍涉晋帖北碑,冶碑帖于一炉(莫永贞、金蓉镜、叶恭绰、王蘧常、沙孟海说)

八、晚年学黄道周、倪元璐(朱孝臧、陈衍、郑孝胥、王国维、沙孟海、王蘧常、黄濬、陈垣、台静农说)。

九、晚年书参魏晋之锺繇、张芝、索靖(王国维、沙孟海、陈定山说)。

十、书从二爨碑出(王蘧常说)。

十一、晚年参甲金(大篆)汉简陶文唐人写经(王蘧常说)。

十二、学黄庭坚(王蘧常、陈定山说)。

十三、绝笔联书似欧阳询(王甲荣、钱熊祥说)

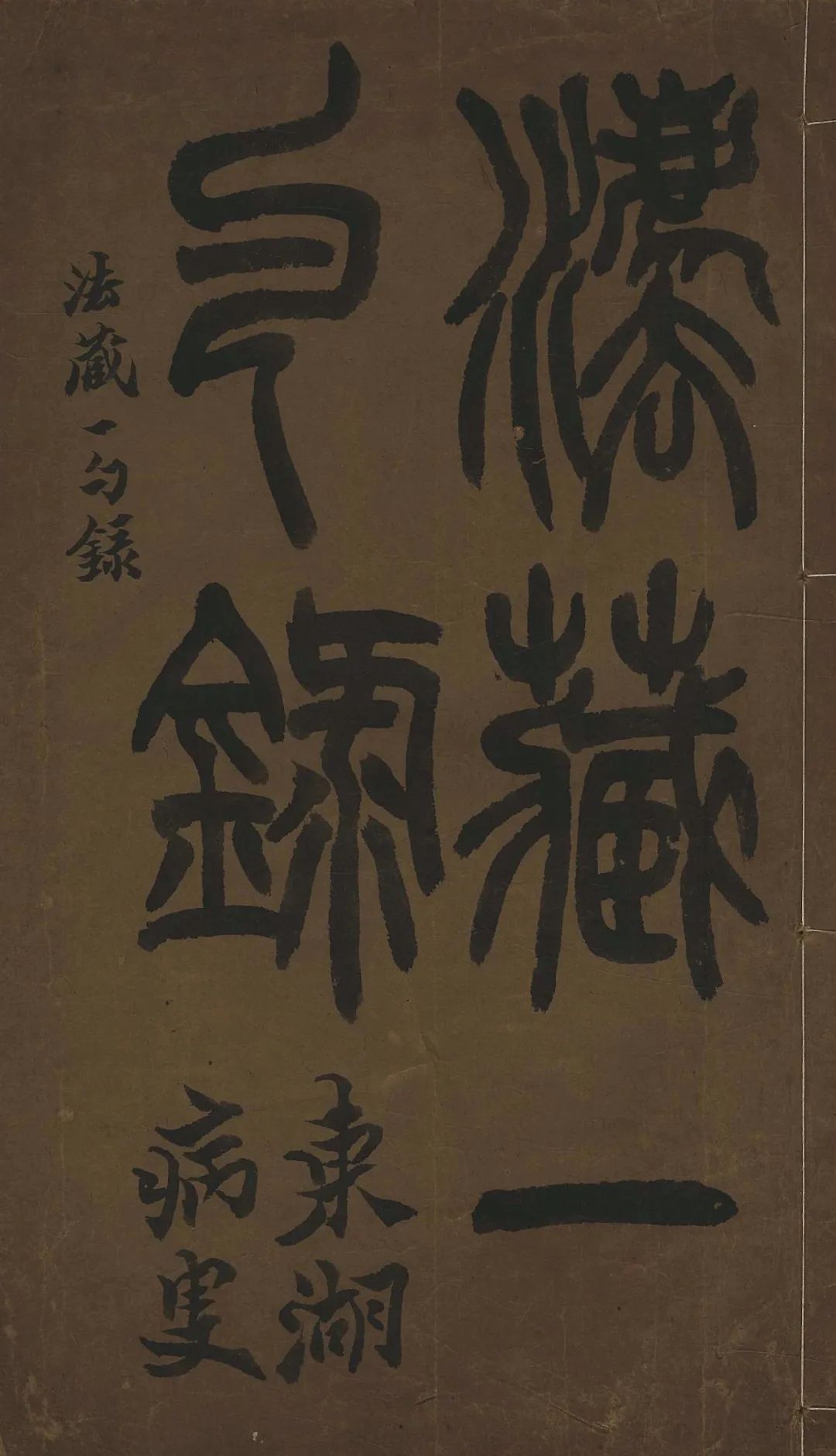

以上所述沈曾植书学之来历,固非全部,如晚近学者指出其受米芾、朱熹等人影响,凡此皆足以说明寐叟平生致力历代书法,博览博学,绝不拘虚一隅,而是古今通观,众体兼备。沈尹默云:“今书家只是一体,古之书法家,无只会一体者。”寐叟以草书著称于世,但篆隶行楷各体均能。沈氏精《说文》,在京邸时即治篆书,非晚年方习。上海图书馆藏《海日楼札丛》中有一册佛学笔记《法藏一勺录》,其封面即以篆书题写,作于光绪戊戌在武昌时,可为例证。

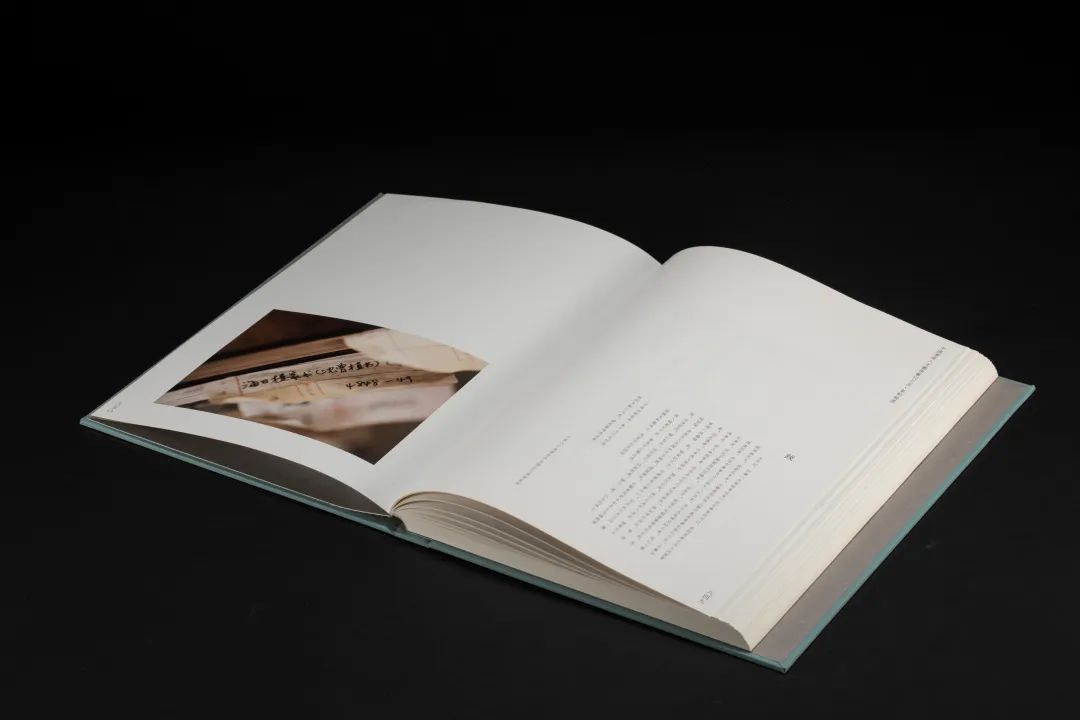

沈曾植篆书《法藏一勺録》封面

《匏瓜庵谈艺录》有一段妙语:

郑道昭、黄鲁直,都是道门中人。谢生云:“书画都与道近。东坡亦晓道家秘术。清四家无道法,作画但有笔墨而[无]生气。吴某是其余孽。”余曰:“噤声,噤声。”

书画与道近,此真见道语。马一浮即以为寐叟平生成就得力于佛学,所作《海日楼文集跋》云:

马一浮《海日楼文集书后》

·王蘧常《忆沈寐叟师》结笔云:

此固是正法眼藏。按学书须有学问道义加持,黄山谷早言之。山谷题跋有云:

可谓至理名言。沈寐叟亦尝有诗云:“道成而上艺成下,艺不能名道亦虚。”剖析道艺关系,至为明晰。

鉴寐叟书者多言分期,如云早期、中期、晚期书,或某岁以前或以后所书等等。此于一般书家固可如是,然尚有所不足。民国间有收藏家宝寐阁主蔡晨笙,已能据手迹定沈书年份,鲜有人能及。按蔡氏藏品近年颇有散出,一般爲寐叟晚年居沪作遗老时所书,中壮年时书作较少。

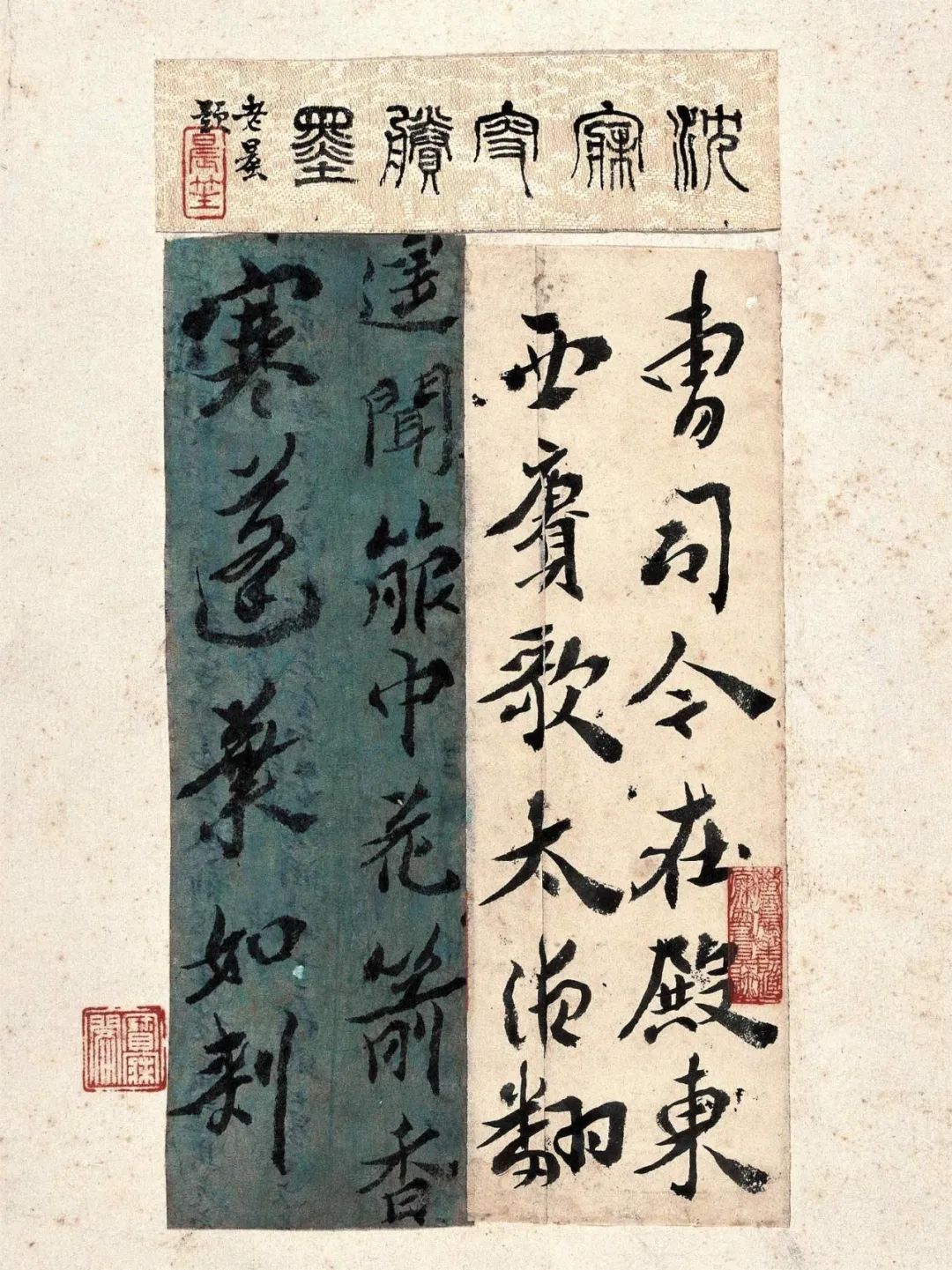

宝寐阁旧藏寐叟楹帖

宝寐阁旧藏寐叟习字稿

书信编年,首先需要考证内容,不能「望气辨之」。本编年图录,既依据各种内证考其年岁,又参考现存其他各种手稿、题跋墨迹等资料为旁证,互相参观,反复推敲。在鉴定实践中,可知某些年份,亦非一种字体风格,故辨书风与审文章,二者理当并行不悖,有时在书作内容无考据线索时,「望气」断年反而更重要。

上图藏札内容丰富,书法精彩。尝试编年,实属草创。罅漏疏忽,在所难免。并世高明,幸垂教焉。

注:文章为《东轩翰墨》导言,略作删减

许全胜,男。上海市人。沈曾植研究权威专家,复旦大学教授,目前主持2021-2030国家古籍整理出版规划重点项目《沈曾植著作集》工作。

光緒七年辛巳(一八八一)三十二歲

光緒八年壬午(一八八二)三十三歲

光緒十一年乙酉(一八八五)三十六歲

光緒十二年丙戌(一八八六)三十七歲

光緒十三年丁亥(一八八七)三十八歲

光緒十四年戊子(一八八八)三十九歲

光緒十五年己丑(一八八九)四十歲

光緒十六年庚寅(一八九〇)四十一歲

光緒十七年辛卯(一八九一)四十二歲

光緒十八年壬辰(一八九二)四十三歲

光緒十九年癸巳(一八九三)四十四歲

光緒二十年甲午(一八九四)四十五歲

光緒二十一年乙未(一八九五)四十六歲

光緒二十二年丙申(一八九六)四十七歲

光緒二十三年丁酉(一八九七)四十八歲

光緒二十四年戊戌(一八九八)四十九歲

光緒二十五年己亥(一八九九)五十歲

光緒二十六年庚子(一九〇〇)五十一歲

光緒二十七年辛丑(一九〇一)五十二歲

光緒二十八年壬寅(一九〇二)五十三歲

光緒二十九年癸卯(一九〇三)五十四歲

光緒三十年甲辰(一九〇四)五十五歲

光緒三十一年乙巳(一九〇五)五十六歲

光緒三十二年丙午(一九〇六)五十七歲

光緒三十三年丁未(一九〇七)五十八歲

光緒三十四年戊申(一九〇八)五十九歲

宣統元年己酉(一九〇九)六十歲

宣統二年庚戌(一九一〇)六十一歲

第五章 遺老時期

辛亥正月二十六日(一九一一年二月二十四日)與李逸靜

辛亥三月四日(一九一一年四月二日)吴玄妙

辛亥三月九日(一九一一年四月七日)與吴慶坻

辛亥三月三十日(一九一一年四月二十八日)與李逸靜

辛亥四月二日(一九一一年四月三十日)與李翊灼

辛亥四月三日(一九一一年五月一日)與李逸靜

辛亥四月七日(一九一一年五月五日)與李逸靜

辛亥五月八日(一九一一年六月四日)與李逸靜

辛亥五月十六日(一九一一年六月十二日)與李逸靜

辛亥五月二十一日(一九一一年六月十七日)與李逸靜

辛亥六月二十七日(一九一一年七月二十二日)與李逸靜

辛亥閏六月十二日(一九一一年八月六日)與李逸靜

辛亥閏六月下旬(一九一一年八月中旬)與吴慶坻

辛亥九月三日(一九一一年一〇月二十四日)與沈曾樾

辛亥(一九一一)與李翊灼

辛亥(一九一一)與吴慶坻

壬子六月(一九一二年七—八月)與吴慶坻

壬子七月十二日(一九一二年八月二十四日)與吴慶坻

癸丑二月(一九一三年三月)與吴慶坻

癸丑二月(一九一三年三月)與吴慶坻

癸丑四月中旬(一九一三年五月下旬)與吴慶坻

癸丑六月中旬(一九一三年七月中下旬)與吴慶坻

癸丑八月上旬(一九一三年九月上旬)與吴慶坻

癸丑九月中旬(一九一三年十月中旬)與吴慶坻

癸丑十月(一九一三年十一月)羅振玉

癸丑十二月二十一日(一九一四年一月十六日)與劉承幹

癸丑十二月下旬(一九一四年一月中下旬)與吴慶坻

癸丑(一九一三)與吴慶坻

癸丑(一九一三)與吴慶坻

癸丑(一九一三)與吴慶坻

癸丑(一九一三)與吴慶坻

癸丑(一九一三)與吴慶坻

癸丑(一九一三)與吴慶坻

癸丑(一九一三)與吴慶坻

癸丑(一九一三)與于式枚

甲寅二月三日(一九一四年二月二十七日)與羅振玉

甲寅三月上旬(一九一四年三—四月)與羅振玉

甲寅三月十一日(一九一四年四月六日)與李逸靜

甲寅三月中旬(一九一四年四月上中旬)與李逸靜

甲寅閏五月(一九一四年六—七月)與羅振玉

甲寅(一九一四)夏與吴慶坻

甲寅十二月(一九一五年一月)與吴慶坻

甲寅十二月(一九一五年一—二月)與吴慶坻

甲寅(一九一四)與吴慶坻

甲寅(一九一四)與吴慶坻

甲寅(一九一四)與吴慶坻

甲寅(一九一四)與瞿鴻禨

甲寅(一九一四)與徐乃昌

甲寅(一九一四)與蟄菴

乙卯正月(一九一五年二—三月)與吴慶坻

乙卯二月十四日(一九一五年三月二十九日)與羅振玉

乙卯三月上旬(一九一五年四月中下旬)與吴慶坻

乙卯三月十三日(一九一五年四月二十六日)與李逸靜

乙卯三月十九日(一九一五年五月二日)與蟄菴

乙卯六月中旬(一九一五年七月下旬)與吴慶坻

乙卯(一九一五)夏與蟄菴

乙卯(一九一五)夏與蟄菴

乙卯(一九一五)夏與蟄菴

乙卯九月十八日(一九一五年一〇月二十六日)與劉承幹

乙卯十一月二十五日(一九一五年十二月三十一日)與吴慶坻

乙卯(一九一五)與吴慶坻

乙卯(一九一五)與吴慶坻

乙卯(一九一五)與吴慶坻

乙卯(一九一五)與吴慶坻

丙辰正月三十日(一九一六年三月三日)與吴慶坻

丙辰(一九一六)春與吴慶坻

丙辰五月上旬(一九一六年六月上旬)與劉承幹

丙辰五月下旬(一九一六年六月下旬)與劉承幹

丙辰七月三日(一九一六年八月一日)與羅振玉

丙辰七、八月間(一九一六年八—九月上旬)與吴慶坻

丙辰八月二十五日(一九一六年九月二十二日)與吴慶坻

丙辰十二月下旬(一九一七年一月中下旬)與劉承幹

丙辰(一九一六)與金佩三

丙辰(一九一六)與吴慶坻

丙辰(一九一六)與吴慶坻

丙辰(一九一六)與吴慶坻

丙辰(一九一六)與吴慶坻

丙辰(一九一六)與葉昌熾

丙辰(一九一六)與蟄菴

丁巳正月(一九一七年一—二月)與康有爲

丁巳正月(一九一七年一—二月)與羅振玉

丁巳正月(一九一七年二月)與吴慶坻

丁巳閏二月中旬(一九一七年四月上旬)與劉承幹

丁巳四月六日(一九一七年五月二六日)與劉承幹

丁巳四月十四日(一九一七年六月三日)與劉承幹

丁巳八月十九日(一九一七年十月四日)與吴慶坻

丁巳九月中旬(一九一七年十月下旬)與劉承幹

丁巳(一九一七)與張元濟

戊午四月七日(一九一八年五月十六日)與吴慶坻

戊午九月下旬(一九一八年十—十一月)與劉承幹

戊午九月二十九日(一九一八年十一月二日)與金武祥

戊午十月(一九一八年十一月)與陳衍

戊午(一九一八)與李宣龔

戊午(一九一八)與佚名

己未(一九一九)夏與吴慶坻

己未九月下旬(一九一九年十一月中旬)與孫德謙

己未十一月中旬(一九二〇年一月上旬)與劉承幹

己未十二月(一九二〇年一—二月)與吴慶坻

己未(一九一九)與蔣汝藻

己未(一九一九)與劉承幹

庚申六月一日(一九二〇年七月十六日)與劉承幹

庚申八月上旬(一九二〇年九月中旬)與李宣龔

庚申九月(一九二〇年十—十一月)與劉承幹

庚申九月(一九二〇年十—十一月)與吴慶燾

庚申(一九二〇)與蔣汝藻

庚申(一九二〇)與張元濟

辛酉五月一日(一九二一年六月六日)與吴慶坻

辛酉(一九二一)與羅振常

辛酉(一九二一)與羅振常

壬戌正月二十三日(一九二二年二月十九日)與吴慶坻

壬戌二月十八日(一九二二年三月十六日)與劉承幹

壬戌三月(一九二二年四月)與李宣龔

壬戌六月十二日(一九二二年八月四日)與吴慶坻

壬戌(一九二二)夏與吴慶燾

高清精印 纤毫必现

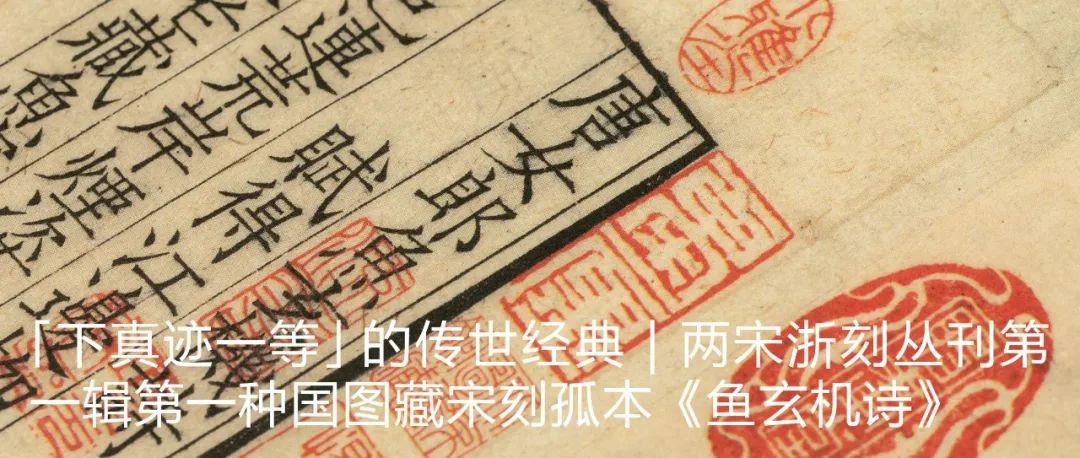

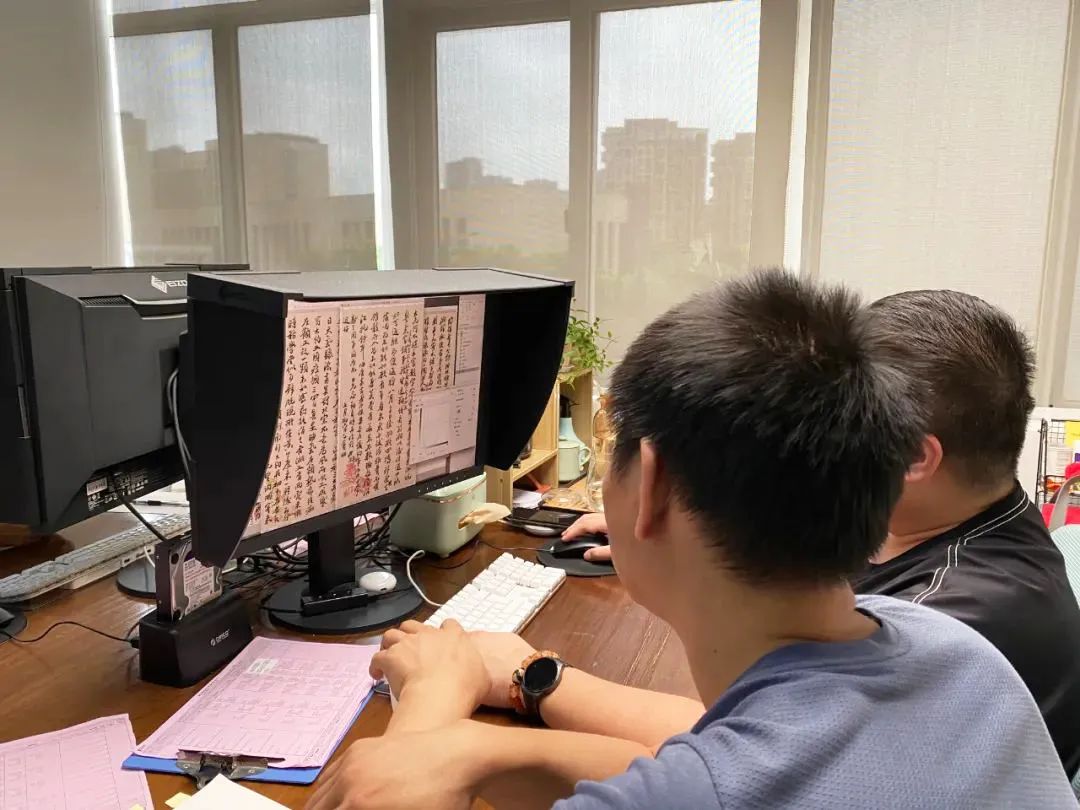

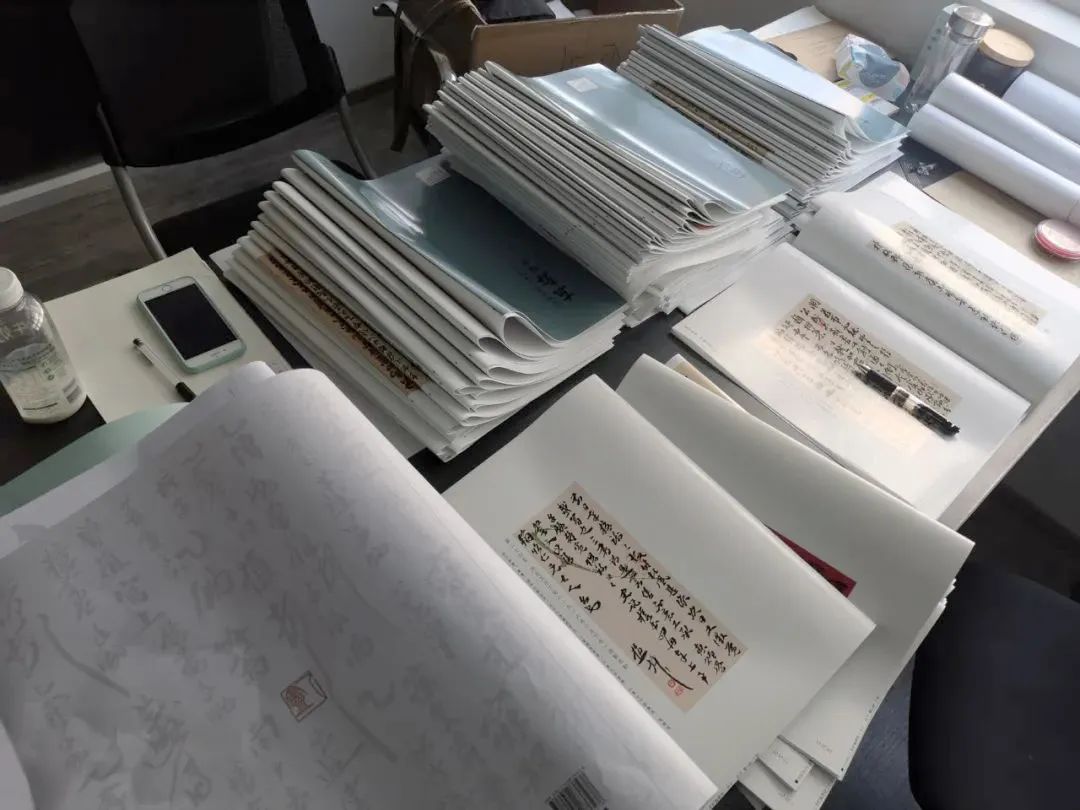

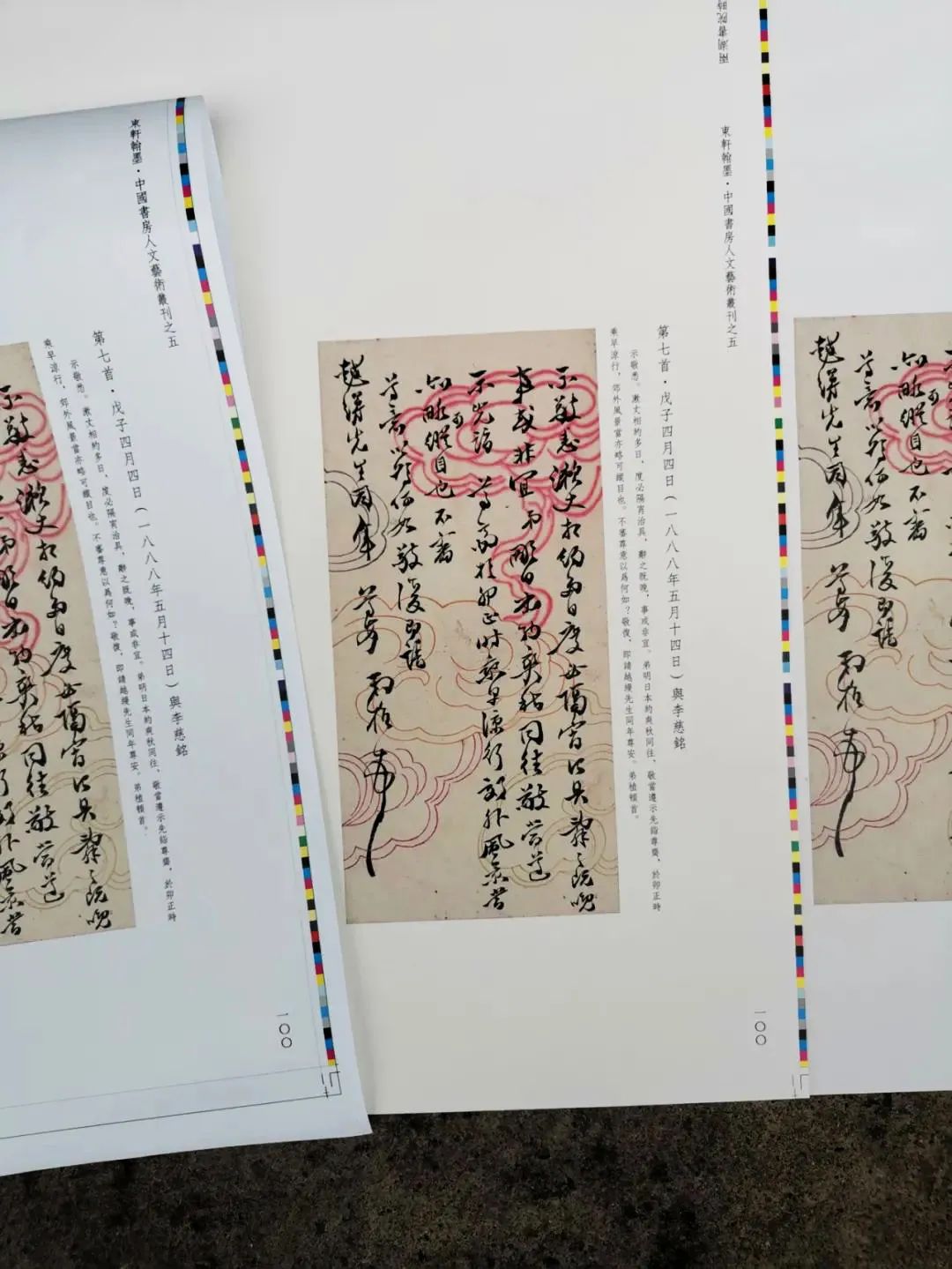

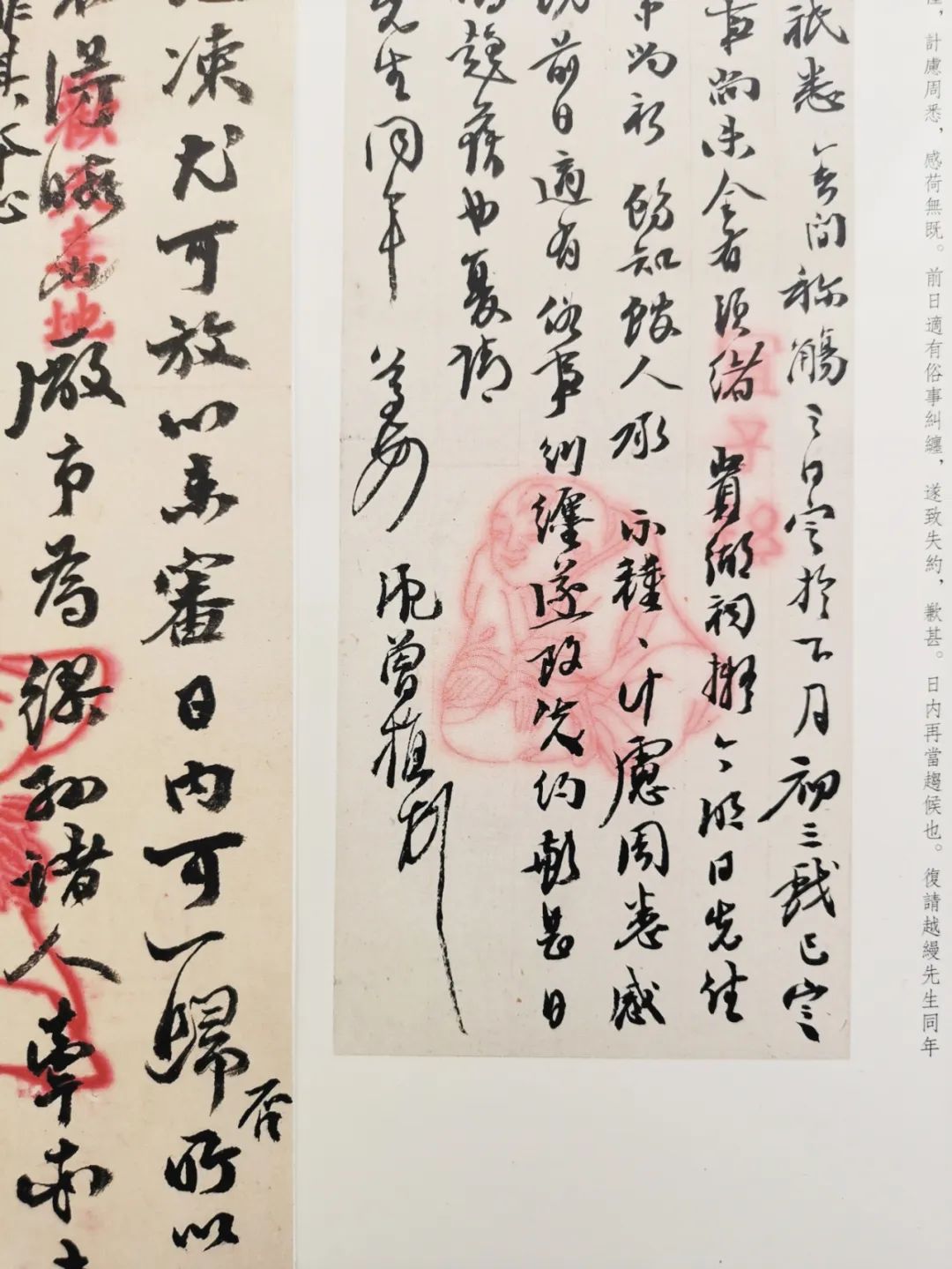

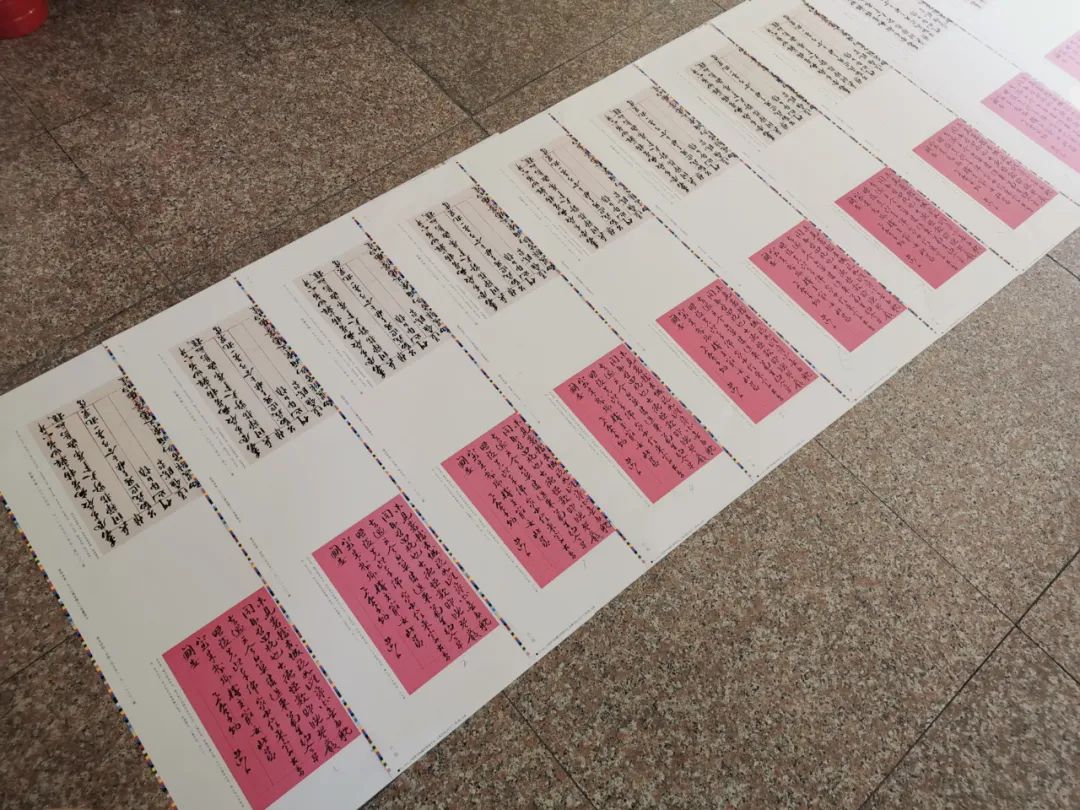

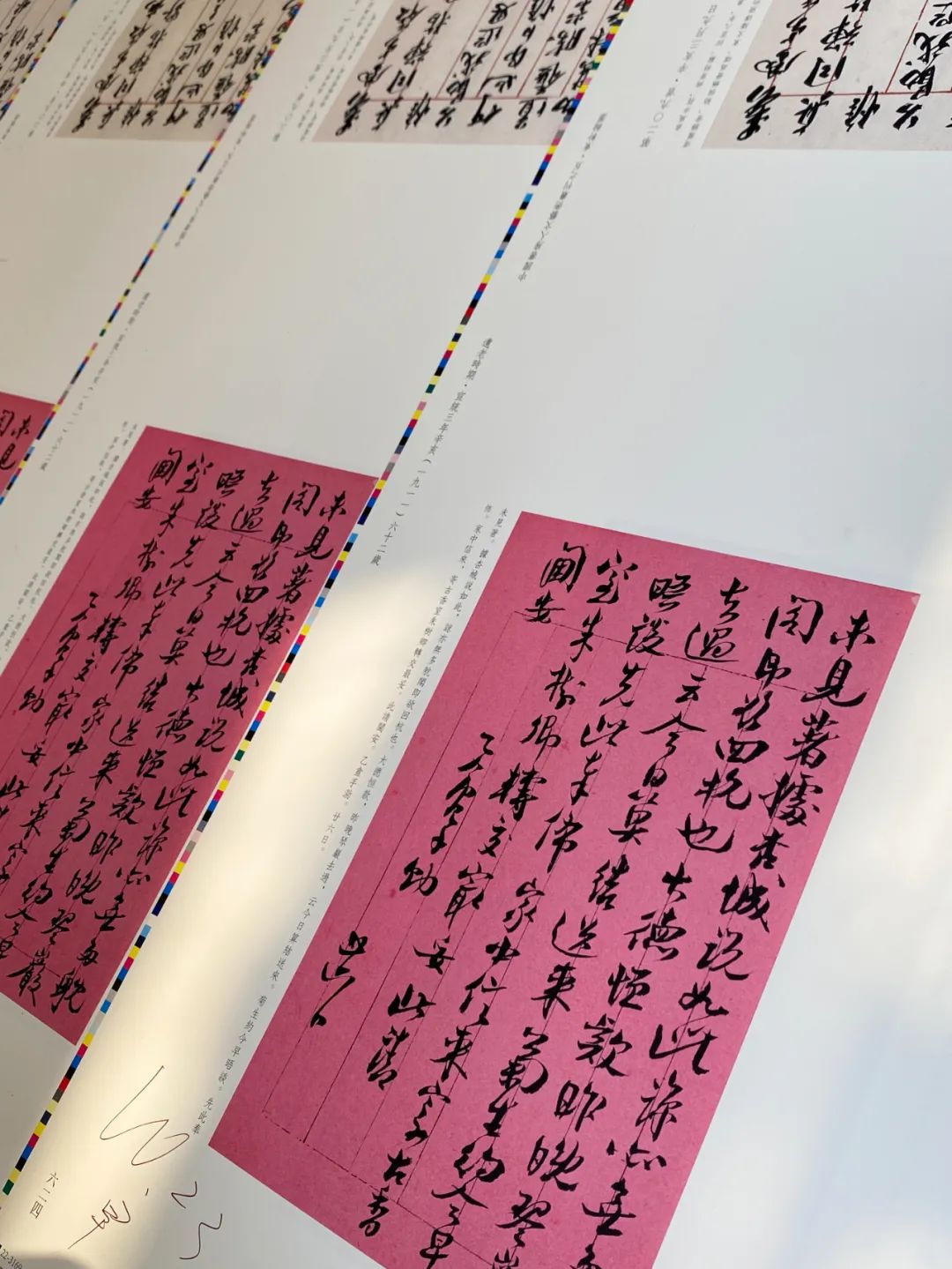

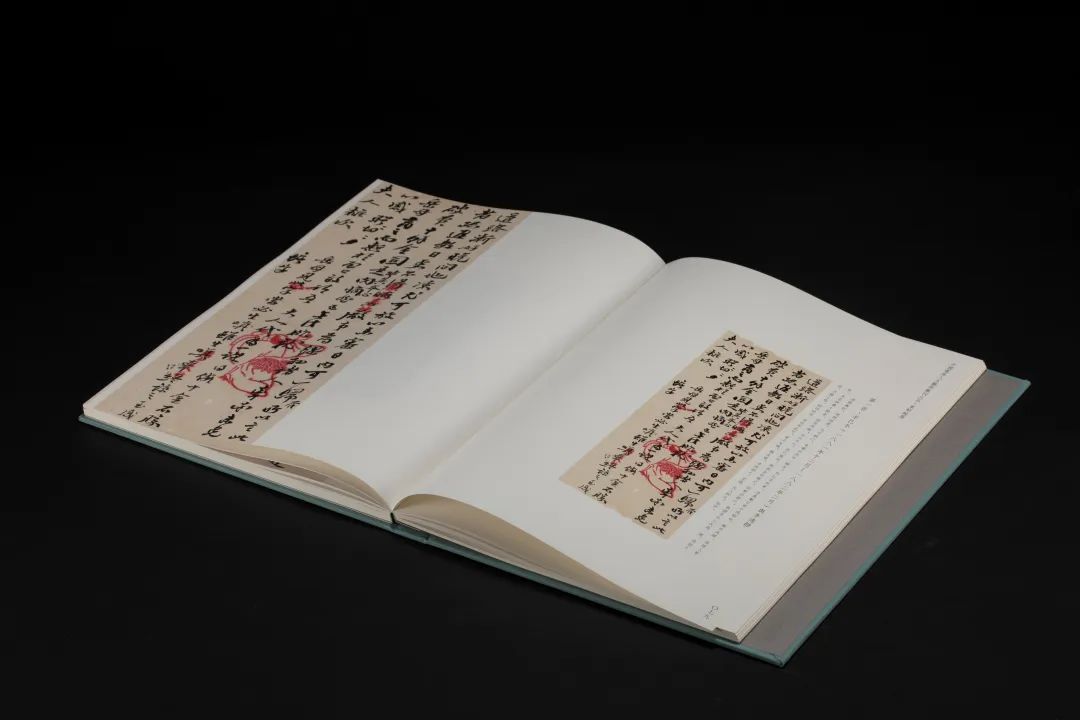

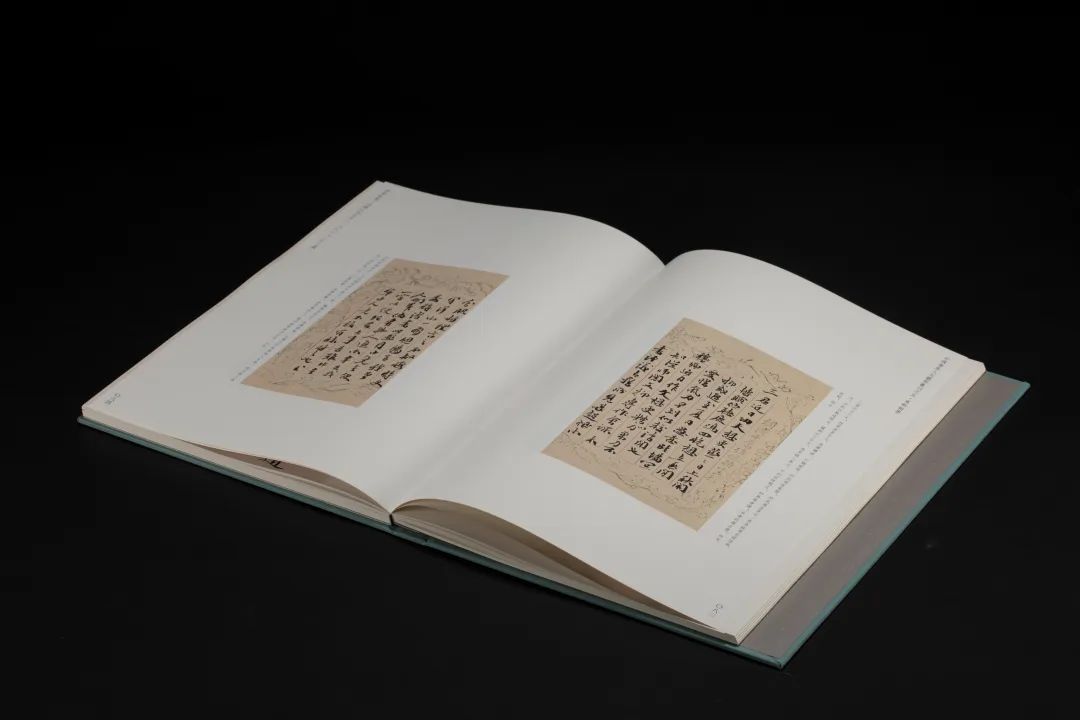

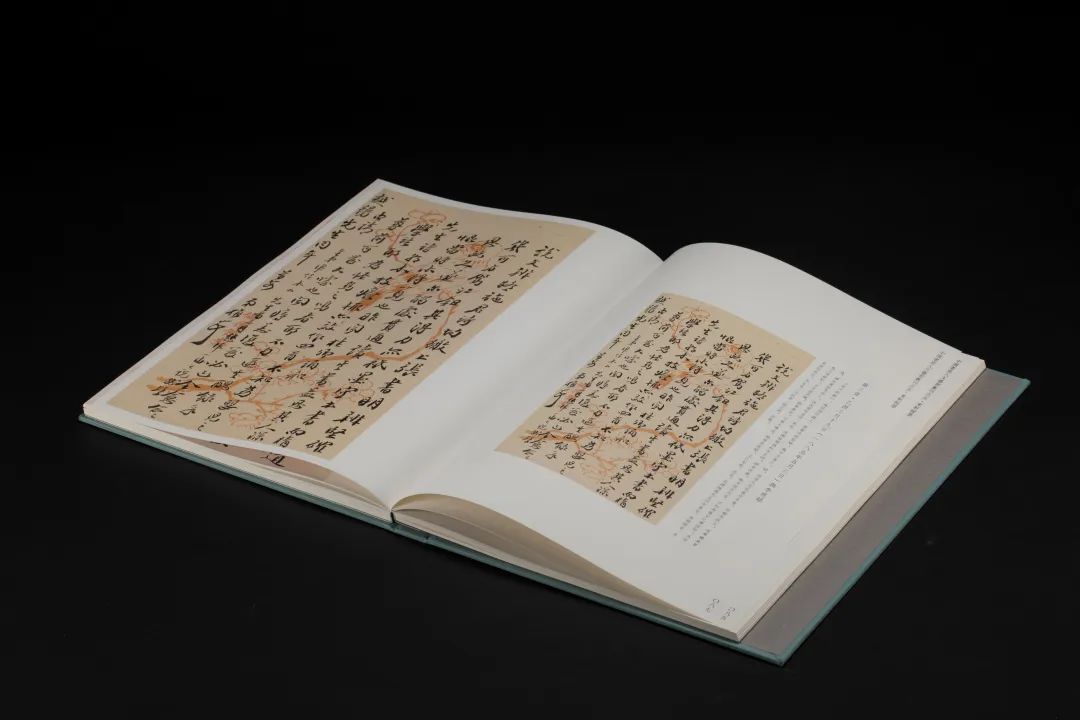

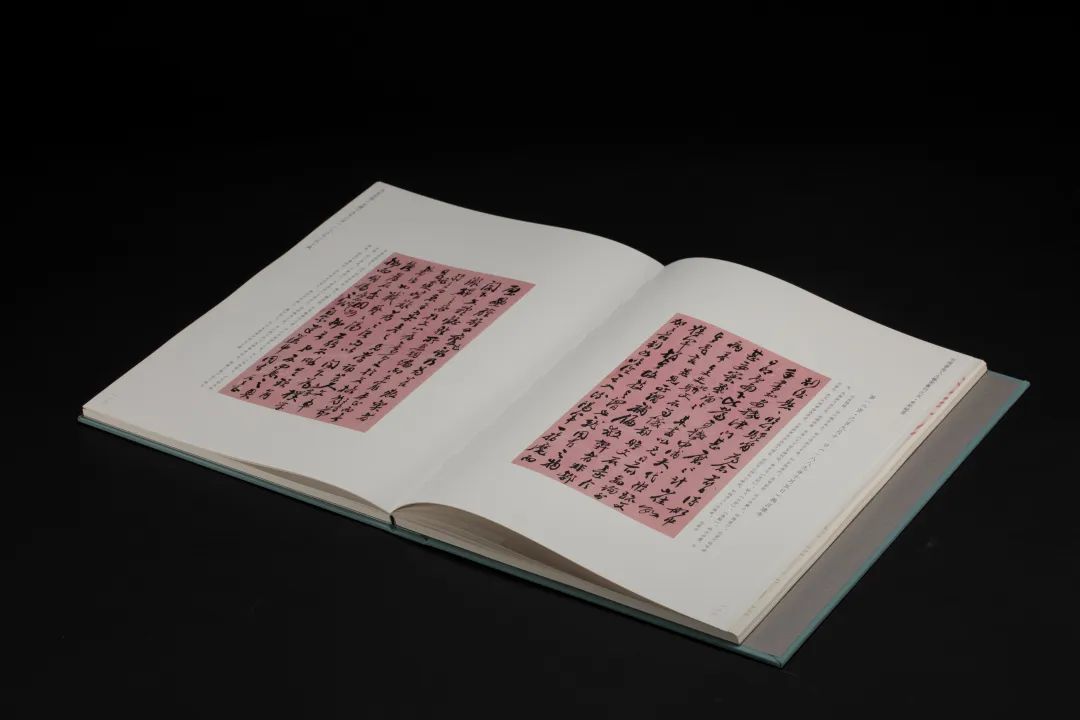

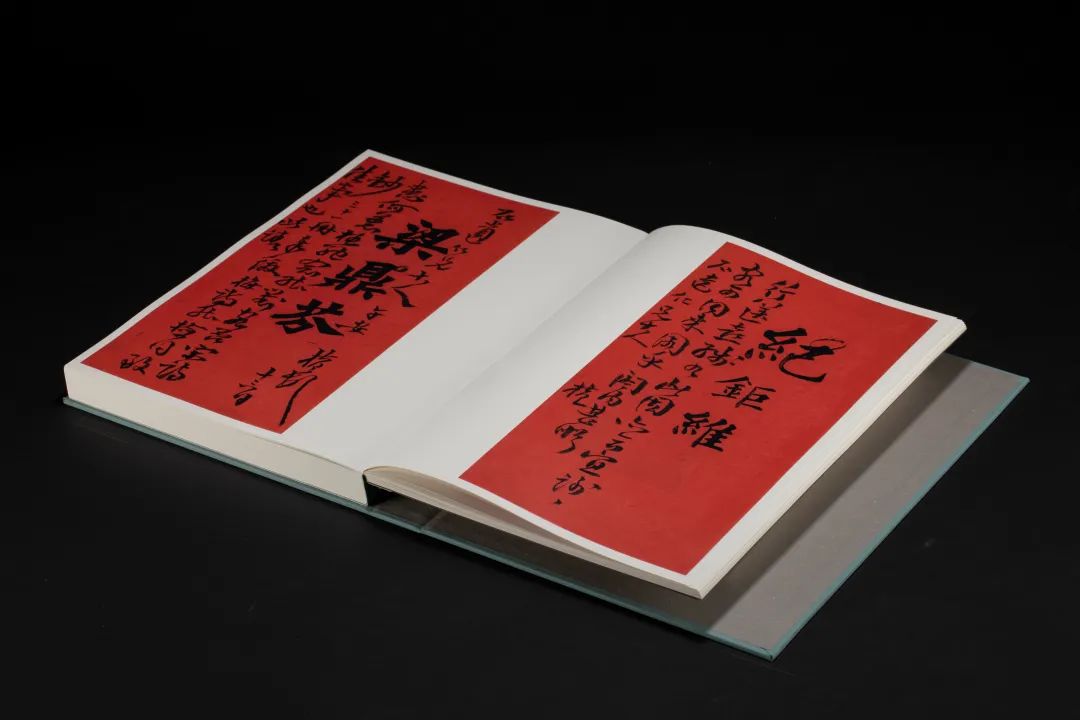

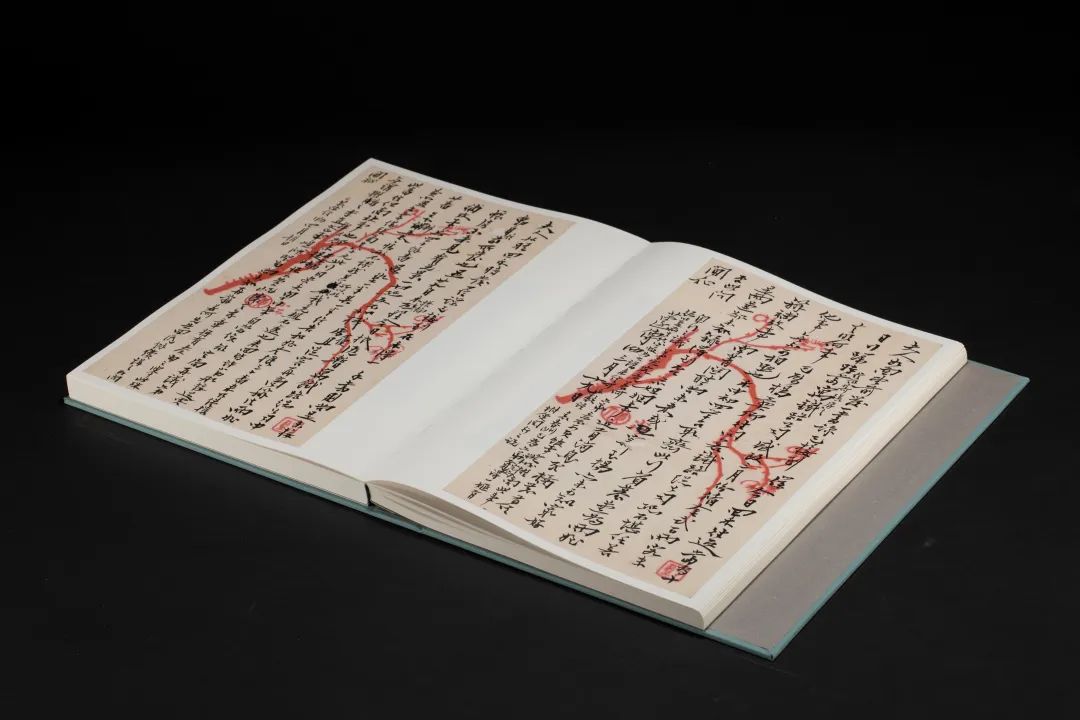

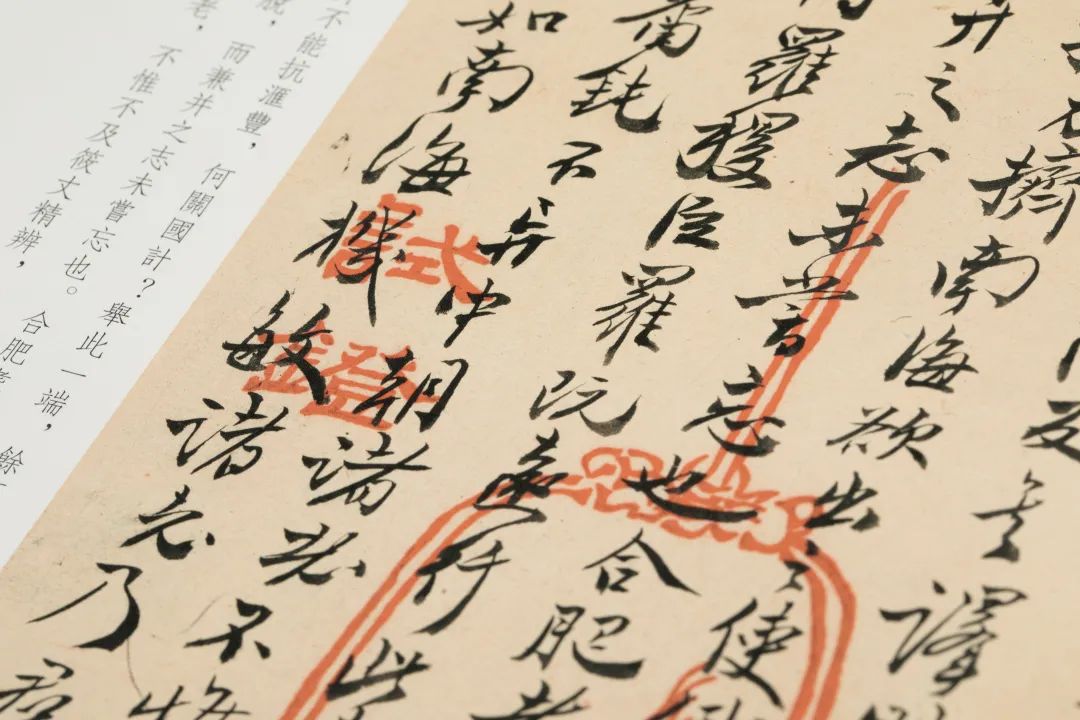

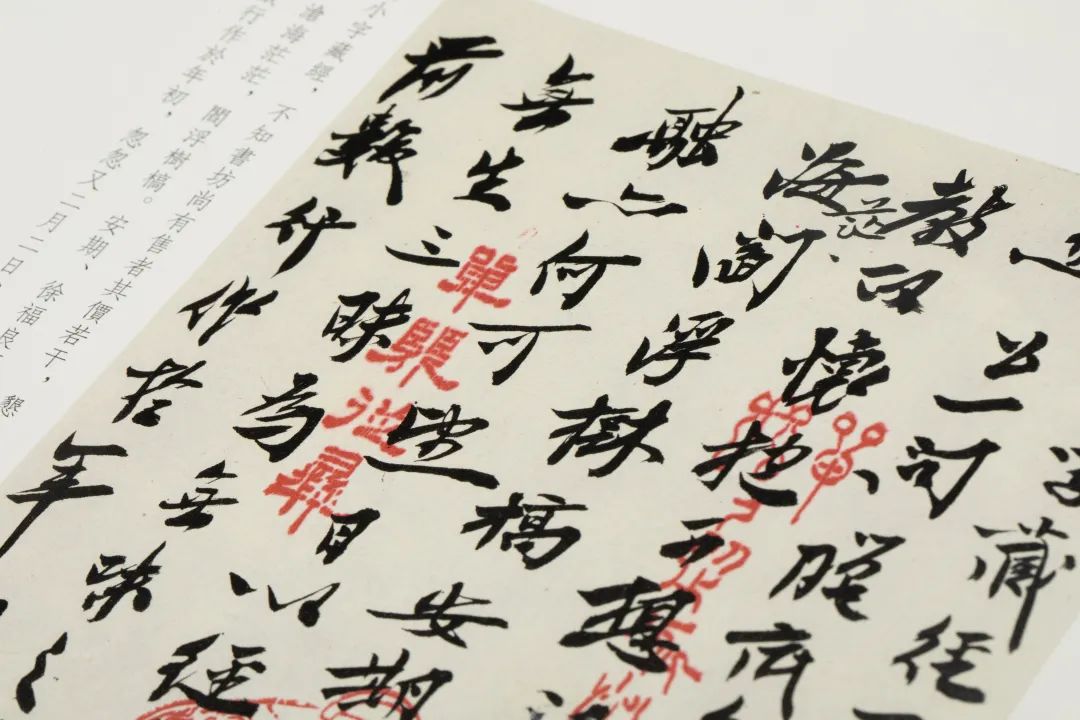

止观书局非常重视印刷环节,为了高度还原作品的风神,总策划许石如先生全程在印厂盯机,不放过每一页每一个细节,反复推敲比较,《东轩翰墨》多次调图打样、上机实测,并选用顶级书画用纸和三百线的印刷技术,以原貌、原大、经典作品放大的设计手法和接近真迹的视觉效果,完美呈现寐叟遗墨之神韵。

审稿

开机印刷

紫色笺纸印刷难度很大,先后十次调图,用掉1000多张纸

《东轩翰墨》版本绍

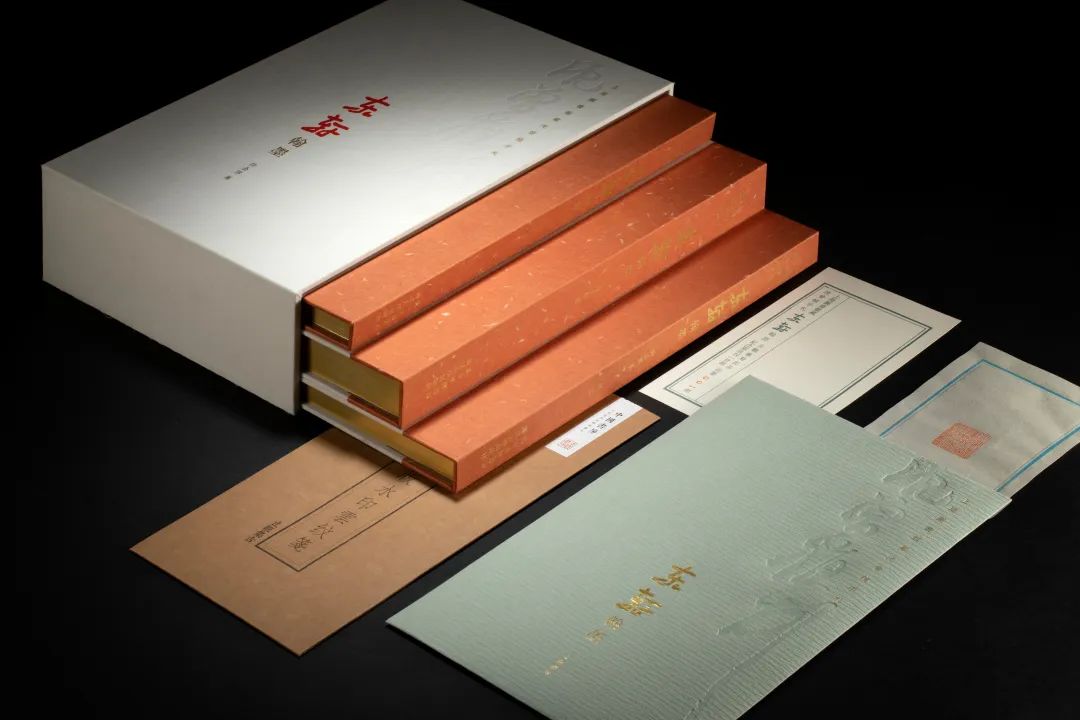

止观书局此次依然推出两个版本,以满足读者的不同需求。

一、蓝装典藏版「函套布面精装」

印制700部,限量发售600部;

二、藏书票编号白金纪念版「函套布面精装」

为纪念寐叟逝世一百周年特别定制,此版本限量发售100部。

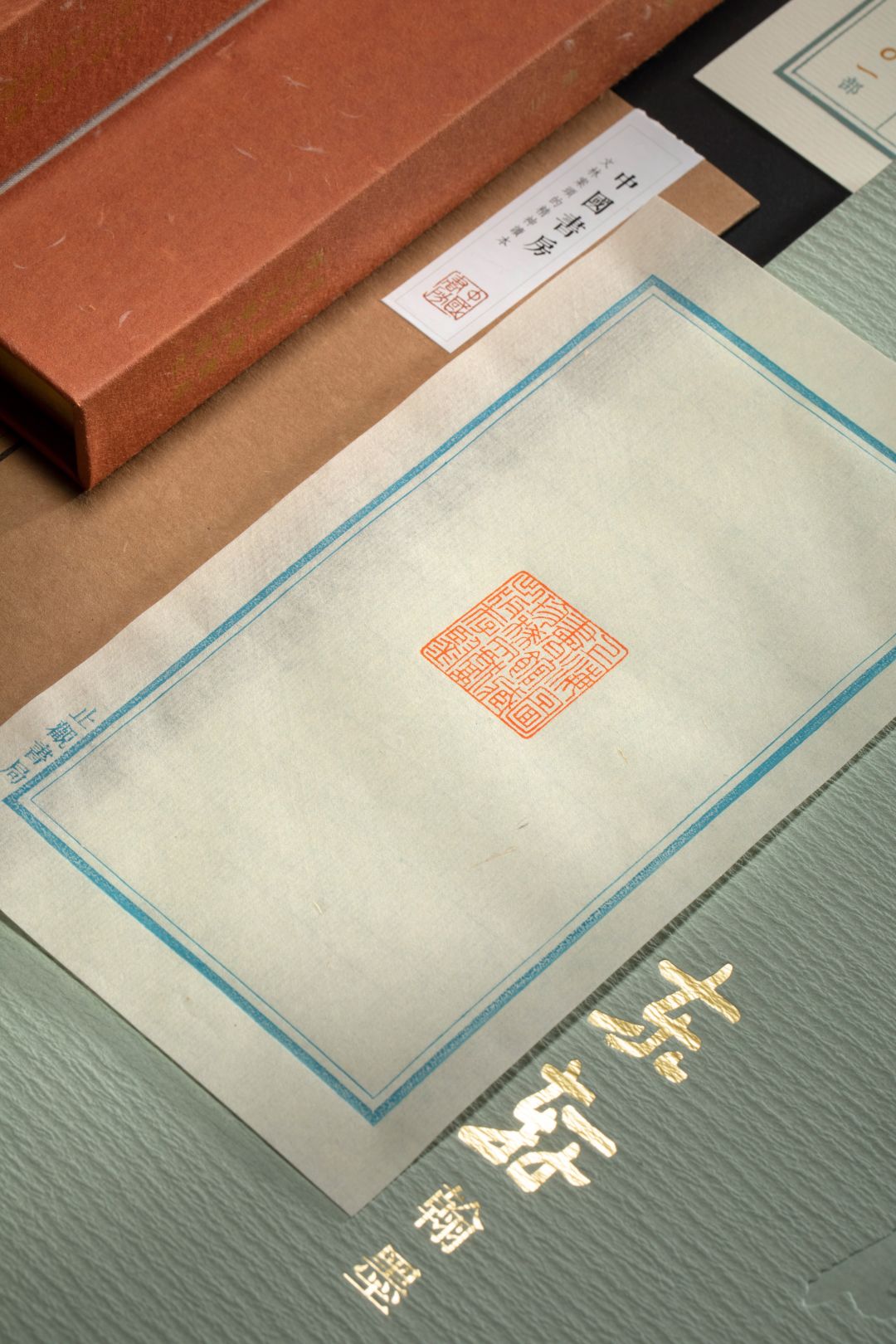

1、藏书票由编者许全胜先生签名钤印(穷款),另钤止观书局印、中国书房印,极具收藏价值。

2、赠送一张由海派著名篆刻家周建国先生制「上海图书馆藏珍稀文献出版存鉴」朱文印原钤印花一纸;

3、赠送《东坡生日同人小集樊园題苏斋所摹朱完者本幅巾真像次樊山韵》原大复制品一张;

典藏本对比图

典藏本对比图

对比图

对比图

白金纪念版赠品展示图

白金纪念版赠品展示图

藏书票效果图

上海图书馆藏珍稀文献出版存鉴

原钤印花

仅白金纪念版附赠

著名篆刻家周建国先生制

著名篆刻家周建国先生制

《东坡生日同人小集樊园題苏斋

所摹朱完者本幅巾真像次樊山韵》印刷品

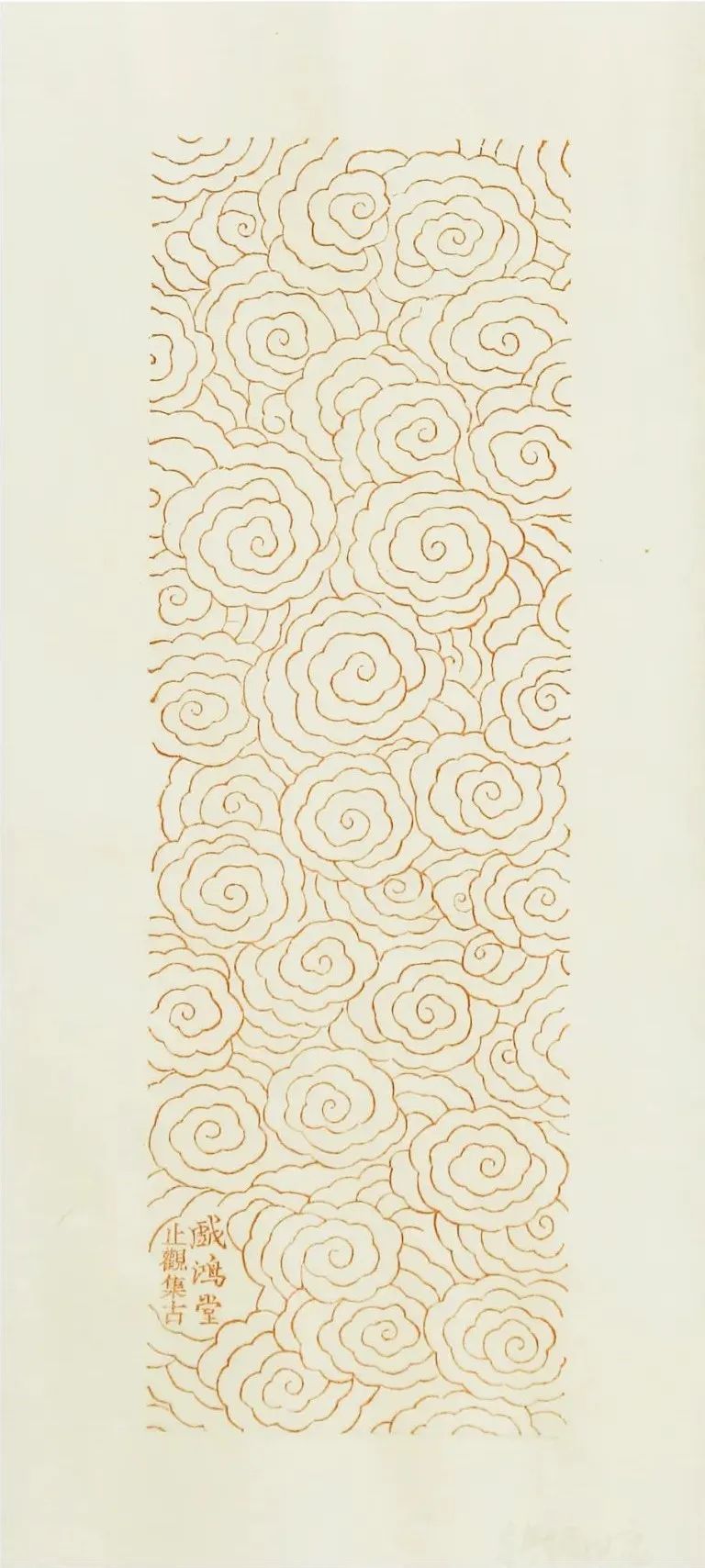

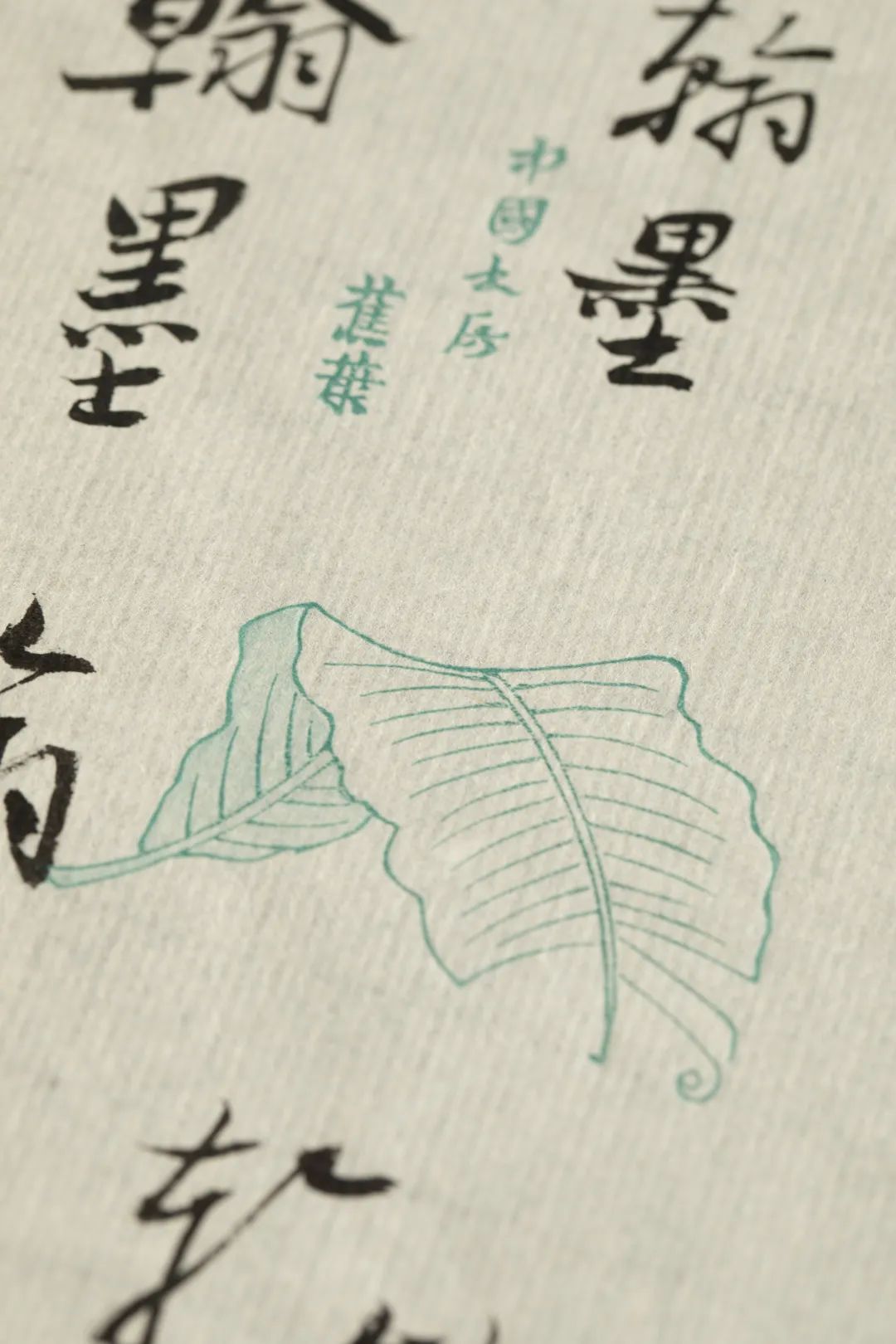

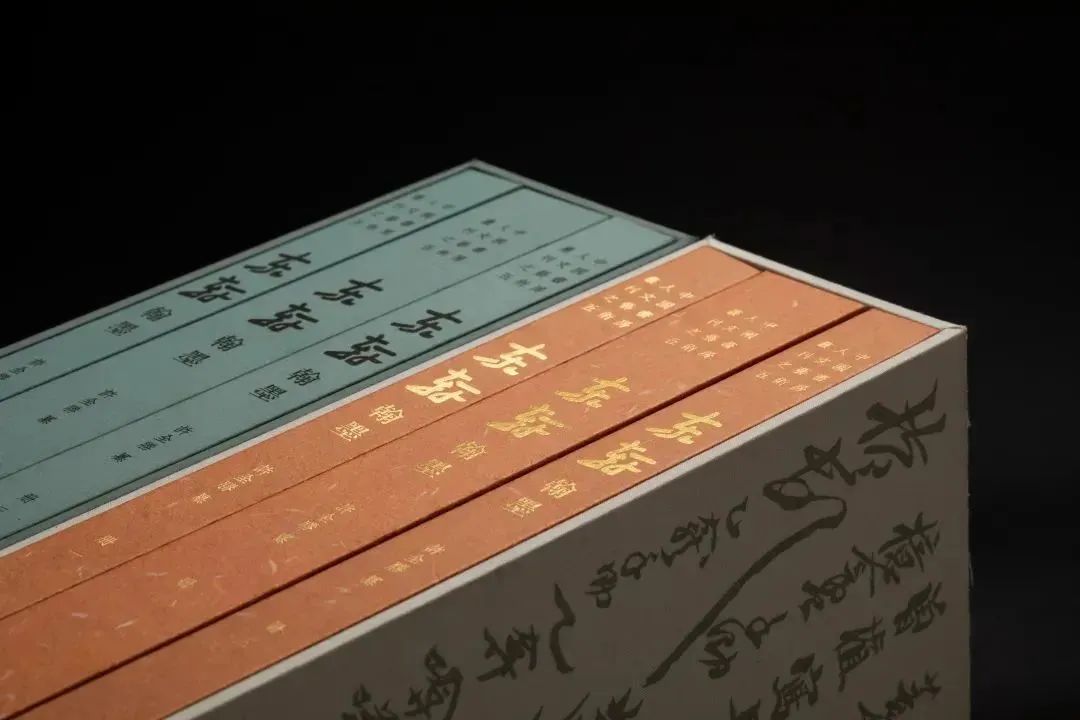

云纹笺与蕉叶笺

仅白金纪念版附赠

云纹笺

云纹笺

蕉叶笺

蕉叶笺

外包装

《东轩翰墨》包装细节

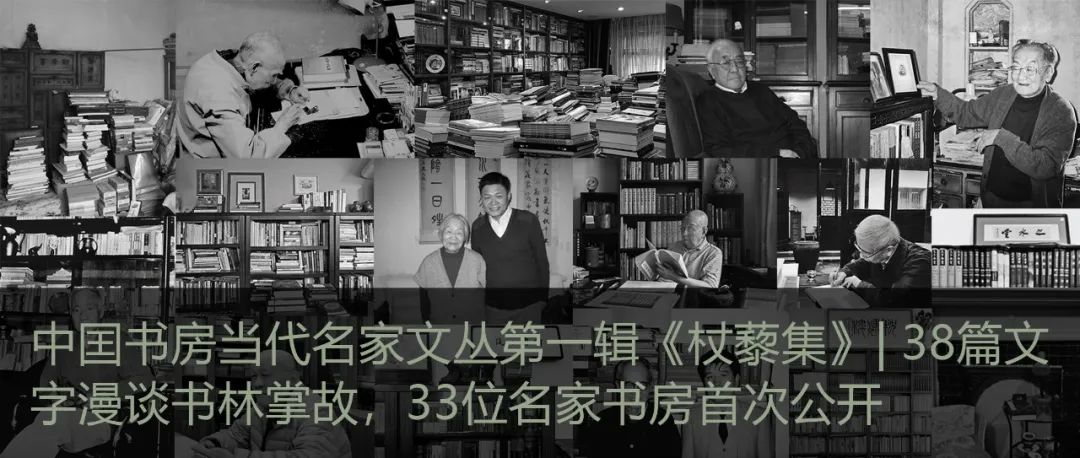

中国书房人文艺术丛刊之五

《上海图书馆藏沈曾植手札——东轩翰墨》

许全胜 编纂

销售价 2580 元

惠友价2193 元

温馨提示

长按识别二维码即可购买

止观書局出品