今年春晚抢戏最多的恐怕不是戏曲,而是穿插其中的白酒。

一夜之间,习酒、劲酒、五粮液、古井贡酒、舍得酒业等。蜂拥而入。除了传统的新年钟声,还有主持人的口头播报新年祝福和小品的植入,简直是无孔不入。巴不得把整个春晚变成一个品牌曝光会。

看这热闹的场面,有人算账,白酒消费又上去了:一个晚上就是2000亿的市场。

这么说吧,应该没有人比白酒企业更期待每天都过了。

然而,与人们天天过年对白酒的期待相反,年轻人并不想过年有白酒。

在很多年轻人的印象中,过年走亲戚就是喝酒批判会。

很多人第一次喝酒的经历都是春节期间被长辈劝退的。从不喝酒,他们在半鼓励半强迫的气氛中仰着脖子倒了一杯烈性白酒,再也不想碰这些辛辣的东西。

可以说,每到过年,都有一部分白酒的潜在客户被推开,表现在日常生活中。多年来,白酒销量下滑,年轻客户逐渐流失,甚至成为茅台、五粮液等酒厂头疼的问题。

年轻人不喜欢喝酒。白酒呢?

01

谁在喝白酒

2020年,被问及年轻人不爱喝白酒的问题时,80岁的茅台前董事长季克良很淡定:“现在不是说年轻人不爱喝茅台酒的时候。二十岁就在玩,不知道喝好酒。”

然后纪老说:“我喝了两吨茅台酒。我早上要喝二两,中午要喝二两,晚上要喝三两。这是我的极限。我每天都要喝五六两酒。24年了,差不多喝了两吨茅台酒。”

虽然茅台口口声声说是平价酒,但从近6亿人收入低于1000元的收入水平来看,即使喜欢喝酒,喝得起,面对2000多元的茅台酒,也很少有人能像季老一样能喝得起。

谁在喝茅台这样的高端酒?

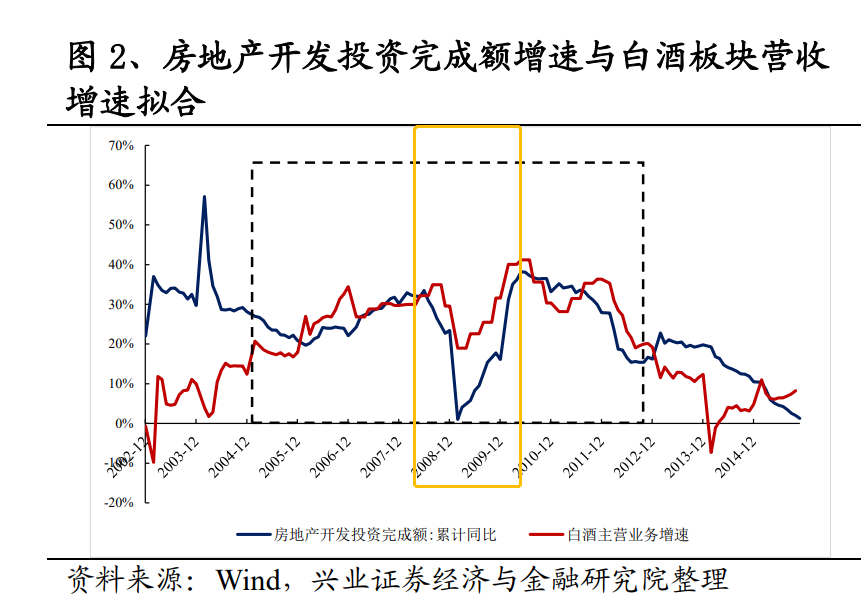

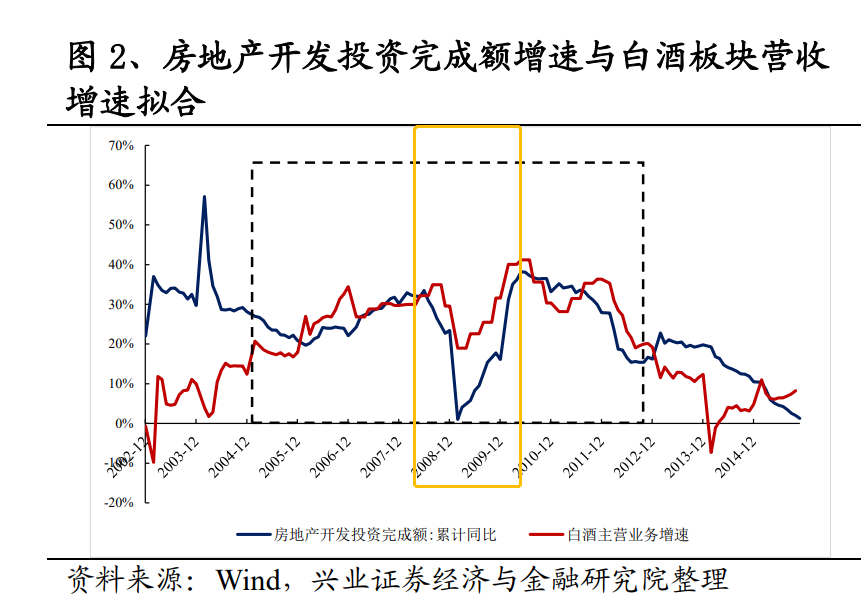

如果我们看一下茅台过去的记录,就会发现像茅台这样的高端白酒的消费周期和中国的经济发展周期非常接近。

2002年到2011年,被称为白酒的黄金十年,也是中国经济腾飞的十年。

2001年12月11日,中国正式加入世界贸易组织,开始融入世界经济体系,迅速成为“世界工厂”。2002年,我国土地“招拍挂”制度也开始启动,房地产时代开始到来。随之而来的政务和商务消费急剧增加。

表现最明显的是2008年。2008年“世界金融危机”爆发,经济短暂下滑。但中国很快推出了“4万亿”计划,房地产腾飞,公路、铁路、基建相继上马,白酒消费也随即跟着大起大落。

这是因为经济繁荣往往伴随着频繁的政府和商业活动。

这两类活动消费的特点是价格不敏感:贵就是好。此外,中国的晚餐的风格和水平不是由食物决定的,而是由提供的酒决定的。酒,越高端越好。

2010年《中国人的酒劲哲学》提到政务喝酒:原广汽办的一个官员,有一次和人聊到北京攻关的“奇遇”,请贵宾楼吃饭,结账的时候,他那张额度为3万的信用卡突然被刷爆了,于是赶紧打电话给驻京办广州的同事应急。

作者感慨地说:“毫不夸张地说,在今天的中国,几乎所有地方政府的重点项目都是被一瓶瓶XO或茅台砸出来的。”

即在此期间,高端白酒消费中政府消费/商务消费/个人消费占比分别为40%/42%/18%,前两者支撑了整个高端白酒市场。有了这个春风,十年间,百亿白酒企业蜂拥而出,茅台的飞天系列、五粮液的普五系列、泸州老窖股份有限公司的1573都进入了百亿。

但在这个过程中,公款吃喝,腐败横行。“能喝半斤喝八两,这样的干部应该训练有素;能喝一斤喝八两,这样的干部要商量;我能喝八两喝一斤,这样的干部我放心。”这样的顺口溜成了当时的真实写照。

2012年政府出台“三公消费禁令”,高端白酒消费直线下降。

从消费占比来看,2015年到2017年,商务消费占比提升到50%,而政府消费直接从40%下降到5%。

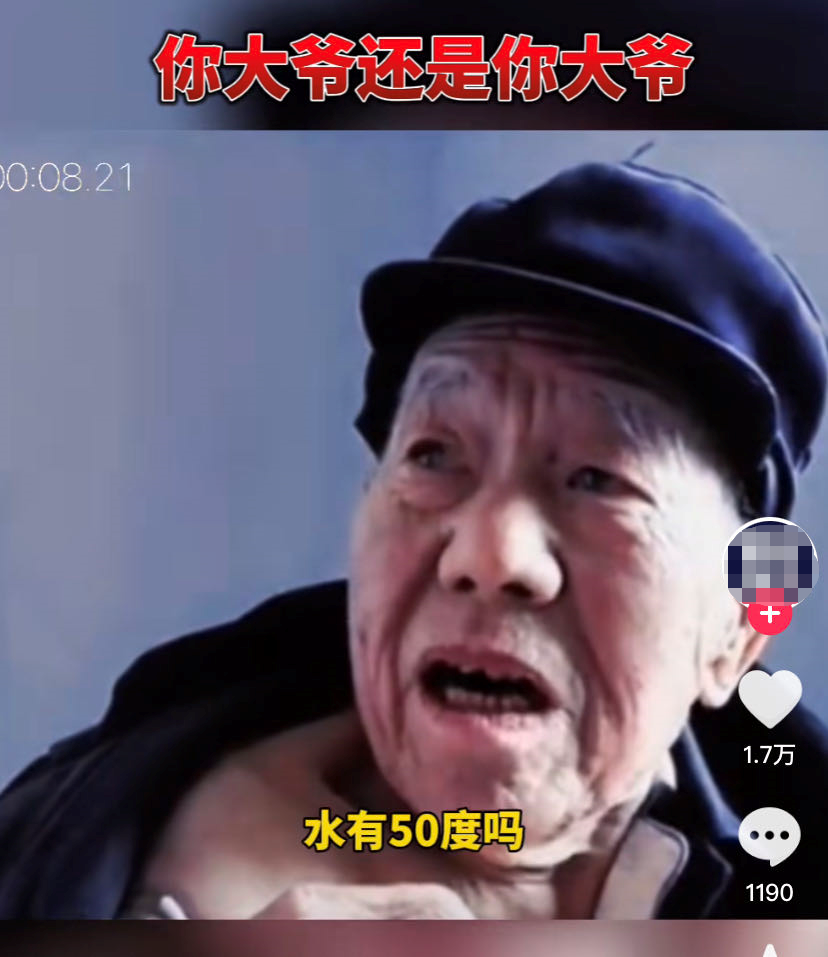

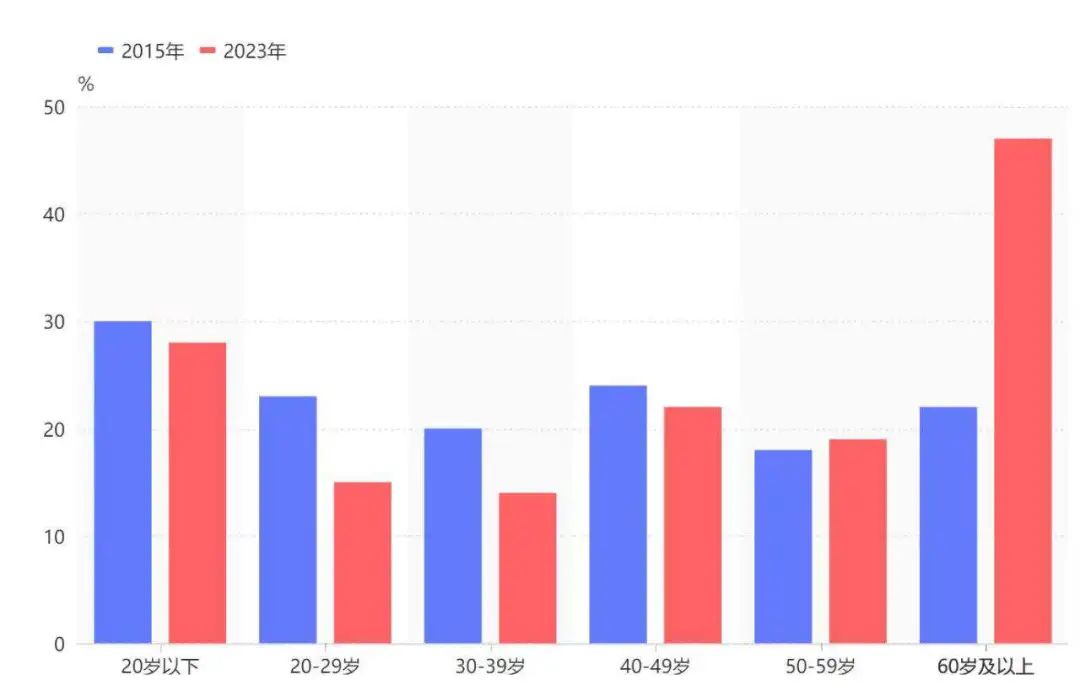

一个博客作者有了一个有趣的发现。他惊讶地发现,农村酒席大家都只喝低端酒,没有人喝高端酒。他问正在吃饭的老人。老人说:“那些好酒只是让酒席看起来‘不错’。比如我们农村这一桌酒席就有几百个。怎么可能真的给你一桌一千多块的一瓶好酒?”相对于高端白酒,低端白酒的价格大多在20元/500ml以内,价格实惠,可以高频消费。这是低端白酒最大的优势。以前白酒市场的销售也是靠低端白酒支撑的。低端酒的主要消费者是年龄较大的中低收入群体和城镇农民工。一个是喝酒上瘾,一个是重体力劳动者,需要喝酒放松,缓解疲劳。湖北老赵嗜酒如命,用白酒当开水解渴。他每天每餐都喝。60度以上的酒最刺激,最后他变成了“河马颈”。他回忆说,自己18岁开始喝酒,33年喝了差不多7吨酒。"你可以用大卡车拉一辆小汽车."变成这样后,家人劝他戒酒。老赵不乐意了:“我感觉戒不掉。不喝酒晚上睡不着。”医生告诉他打完疫苗就不能喝了,大叔疑惑道:“我喝不了,渴了怎么办?”医生叫他多喝水,大叔问灵魂:“水是50度吗?”有了这群忠实的粉丝,低端白酒在过去一直发展的很好。“三公消费禁令”后,高端白酒哀鸿遍野,但低端白酒依然逆势增长。2013年后,牛栏山6年翻了3倍,成为光瓶酒的老大。但现在,低端酒的最大粉丝已经超过60岁,这个群体身体健康状况下降,开始戒酒。年轻人不爱喝白酒,喜欢喝白酒的人都老了。消费逐渐分解。春节本应是白酒销售旺季,但今年春节,低端白酒表现相当惨淡。白酒货架上随处可见标有“买一送一”、“买A送B”、“满减返40元”等活动的标签。有的店门口还写着“部分白酒清仓出售”的字样。从企业数据来看也是如此。2022年顺鑫农业前三季度营收91.06亿,同比下滑21.57%。金种子酒和伊力特三季度营收分别为2.13亿和1.73亿,同比下滑18.59%和60.04%。用于商务宴请的高端白酒消费频率低,而低端白酒消费者流失很多,可见白酒市场销量连年下滑。02

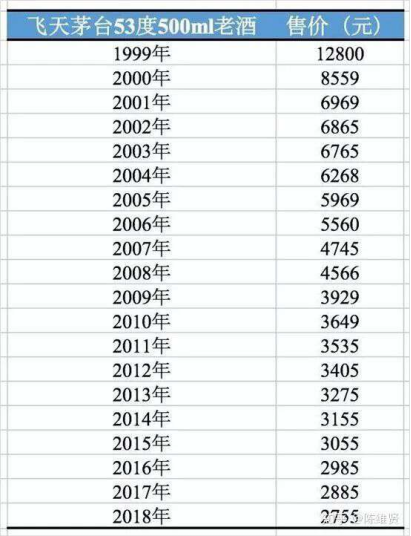

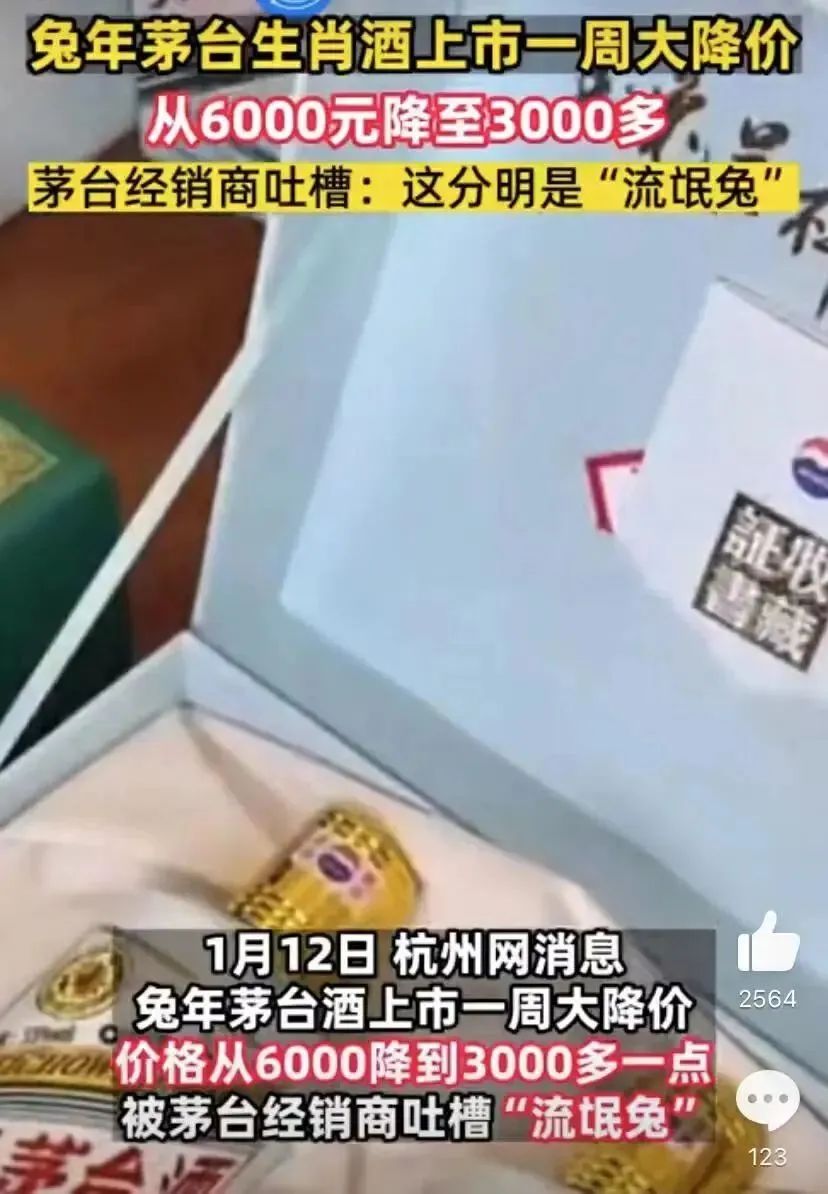

2022年3月28日,茅台推出了一款名为“I茅台”的APP,并表示会定期在上面卖茅台。

“茅台”瞬间成为AppStore免费榜最火的App。仅在iOS平台,3月28日、29日、30日,“I茅台”App下载量就接近110万。2022年3月31日,“I茅台”公布了当天的购买结果,成交量26328瓶,认购人数2205509人,购买成功率不足1.2%。发动全家注册购买,却没抢到的网友不禁感叹:“买瓶酒比考公务员还难。”对于普通人来说,茅台是舍不得喝的,它最大的价值就是转卖和囤。一瓶53度天妃茅台的官方指导价是1499元,但在电商平台上,已经被炒到2699一瓶,有的卖到3386一瓶。如果你用手指抢到一瓶,然后卖掉它,你会损失几百或几千元。这个不得疯抢。除了倒卖,囤茅台是对抗通胀的法宝。有人算过这样一笔账。如果把钱放在银行,收益率只有3个点左右。但如果买茅台储存,一年大概会涨15%左右,其中相差12%。而且,茅台酒越早越值钱。2018年售价2755元,1999年却高达12800元。于是,很多个人和企业买茅台囤积收藏,有的囤积三五箱,有的能囤积上千箱。而这个令消费者和投资者着迷的香饼,包括食品、酿造、储藏、人工等。成本仅60元,毛利高达90%。高毛利还是供不应求。这不是妥妥的印钞机,是奢侈品吗?到2022年底,茅台预计实现总营业收入约1272亿元。这个造富神话让很多公司红了眼,他们想成为下一个茅台。股东们也在热切期待下一只茅台股票的出现。在这样热烈的期待环境下,全聚德也因为白酒成为了被捧杀的对象。作为“烤鸭第一股”,全聚德曾经红极一时,但近五六年来业绩持续亏损。按理说,股市硬不起来。但没想到,老气横秋的全聚德突然玩起了过山车。从2022年12月16日起,全聚德股价直接起飞,10个交易日收获6个涨停板,市值暴涨近30亿。股市的剧烈波动,如同老人血压的突然飙升,立即引起了深交所的“关注”,要求全聚德说明情况。全聚德自己也叫苦不迭,为了这次演出,他把整件事都给了我。这不是明摆着在火上烤我吗?在股价飙升的过程中,我们不停的哭穷叫惨,说新冠肺炎疫情对我们的影响很大,公司经营业绩持续下滑,现在餐厅生意还是没有预期的好,要理性等等。即使在12月26日晚,公司董事长白帆直接递交了辞职报告,副总经理陆伟也紧随其后,但他仍然无法抑制股东们的热情。去年12月中旬,全聚德推出两种酱香型白酒,一瓶500ml,价格分别为828元和568元。“烤鸭配酒”的消息不胫而走。结果股价涨了一波又一波,停不下来。心虚的全聚德马上出来说话:别误会,我们只是挂个牌子卖酒,不打算亲自出去,连代工厂都没投资。但是,投资人直接把它的话过滤为噪音:你把我们放在陷阱里这么久,你居然没有胆量说话。主力资金借着全聚德的牌子,把全聚德生产的酒吹得天花乱坠,疯狂抬高股价,手持镰刀,等着大批散户跟风,直接收割一波跑路。最终,顶不住压力的全聚德在新年第一个交易日停牌求证。1月10日,全聚德停牌一周后复牌,最终以跌停收场。去年中秋节前夕,销售非油品的中国石油山东公司也推出了一款昆悦酱香酒,外包装酷似天妃茅台。售价398元/瓶。但是过了不到半年,最高折扣下来了,一瓶昆悦酱香酒折合193.5元,直接半价卖了。这种碰瓷酒,人家不买。一位买家吐槽:“这酒没啥名气,搞活动200多瓶不便宜。如果不是为了公油卡,估计没几个人会买。”事实上,近年来,想要在高端白酒市场分一杯羹的酒企不在少数,如同仁堂、华润系、福喜银河等众多资本。他们都想在高端白酒市场分一杯羹,但最后都失败了。我们都是酱香型的酒。为什么你是液体黄金,是奢侈品,而我只能算是平庸的大路货?茅台远超同行的品牌溢价。除了特殊的红色历史,还有一个原因就是容量问题。上世纪50年代,由于产能落后,茅台5个酒灶一年只能生产60-70吨酒,造成了稀缺。1988年以前,茅台是特供酒。分为“特需酒”、“外需酒”、“内销酒”三类,用于高级政务、外交、军事等场合。但是现在随着产能的增加,产量已经不是问题,稀缺性完全靠茅台自己的量来调节。1月初,“兔茅”上市销售,官方市场指导价2499元/瓶,一度被炒到近6000元的高度。结果上市不到一周,价格腰斩,跌到3000元出头。这是因为,每年生肖酒刚上市的时候,供应量会很少,市场会借机炒高价格,赚取差价。当年只生产马茅和高羊茅两三百吨左右,猴茅600多吨,狗茅1500多吨。但是今年年初29999瓶兔毛大量投放,导致供大于求,这个调价能力完全靠茅台自己。然而,这并不意味着数量控制可以创造稀缺。有产能但能控制产量的茅台,其基础是排他性。茅台津津乐道的一个故事是,为了增加茅台酒的产量,1974年,时任国务院副总理的方毅亲自主持茅台搬迁生产规划,在茅台酒厂挑选了一批品行端正的侍酒师、工人、工程师,带着大量设备和原料,搬迁到了距离茅台镇100多公里的遵义郊区。但经过11年的实验和50多位白酒专家的评判,多了一种“珍酒”而不是茅台。相比之下,茅台的竞争对手或模仿者可能不缺乏酿造技术,但历史背景和品牌故事是不可复制的。只是在90%毛利的诱惑下,打高端白酒的玩家总会想尽办法炒一个独家卖点来切一波韭菜。相比喝白酒,年轻人也更喜欢通过白酒在白酒股市和薅羊毛冲浪。03

2018年,茅台集团前董事长李保芳担心,年轻人不喝白酒是个大麻烦。当时马云安慰他:“你放心,我小时候很讨厌茅台,但是有了人生经历,吃了很多苦之后,觉得茅台还是很有意思的。”马老板和纪老的意思一模一样:年轻人终究是要长大的,只有在赚钱的过程中成功了,才会明白白酒的好。每个人都有不同的口味。对于喜欢尝鲜的年轻人来说,无论什么饮料,都能找到粉丝。只有白酒在舆论场上被年轻人排斥。与其说年轻人不爱喝白酒,不如说年轻人讨厌白酒背后的权力逻辑和服从考验。两个身居高位的人,在推杯换盏中享受到了权力征服的快感,从中获得了无限的安慰和满足,自然也就想到了白酒的美好。无论是在春节长辈聚会的鼓励下,还是在生意上的敬酒中,白酒本身的辛辣和让人不舒服的饮酒场景,都足以让他们拒绝这种饮料。近年来,传统白酒企业为了讨好年轻人,提前与年轻人“交朋友”,纷纷以不同的方式做果味酒,并以不同的方式与冰淇淋、巧克力联合签约品牌。年轻人不想喝白酒,你在白酒面前再多扔诱饵也无济于事。年轻人要想喝白酒,最需要改变的不是白酒本身,而是迫使年轻人喝白酒的环境。