文 | 美酒霞客 王静

编辑 | 美酒霞客 王静

主审 | 美酒霞客 于 瑞

2024“全国两会报告”后,“新质生产力”被列为2024年十大工作任务之首。一时之间,“新质生产力”成为社会一大热词。紧接着,茅台、五粮液、洋河、泸州老窖、古井、今世缘、仰韶、皇沟等酒企代表纷纷提出建议“要培育壮大白酒新质生产力”,并解码了多年来自身品牌在科技创新领域的积极探索。

何为新质生产力?简而言之就是以科技创新为主导的科学酿造。而这种以高科技、高效能为发展方向的新模式,对于讲究“老历史、老窖池、老工艺、老师傅”的白酒产业来说,适合提“新质生产力”吗?

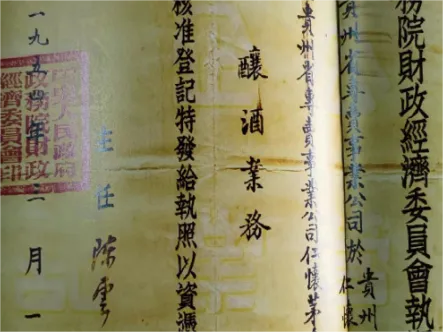

显然答案是肯定的。因为中国白酒的酿造,从起初就是国家科研的重要组成部分。

新中国成立之前,中国酒中并没有“白酒”中之一说法,只有烧刀子、烧酒、米酒等等,因为没有统一的工艺标准和系统的科学研究,不仅酒的质量很难趋于稳定,而且产量也非常低。

时间进入到新中国以后,中国酒被统称为白酒。1956年,白酒上升为“战略物资”,被列入了国务院科学技术发展远景规划。同时被列入了规划的还有原子弹、氢弹和火箭项目。

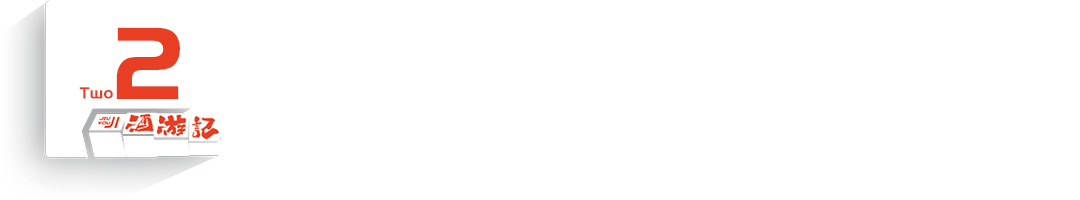

此时,为了振兴中国酿酒工业,周恩来总理亲自倡导了中国白酒试点的项目,并派出秦含章、周恒刚、方心芳、熊子书等老一代专家,在全国进行了四次大的“技术试点”工作,即烟台试点、泸州试点、汾酒试点和茅台试点,让中国白酒的酿造逐渐发展成一门精确的、定量的、深入到分子层次的学科门类。

为什么说中国白酒是为科学而生?

首先,秦含章是我国著名的食品科学家和工程技术专家,被誉为“中国食品工业奠基人”和“国宝级人物”,曾因研究白酒生产技术荣获“国家科技进步一等奖”。

再者,周恒刚是新中国第一代酿酒工艺大师。其主持的烟台试点,并总结的“烟台操作法”被誉为白酒生产大法,正是以此为大纲,才有了后面的泸州试点、汾酒试点、茅台试点,为中国白酒的成功变革和崛起注入了科技动力。

方心芳是中国微生物学家、中科院院士、中国工业微生物的开拓者,他主持的科研成果获全国科学大会奖、国家发明三等奖、国家重大科技成果奖。

熊子书是白酒科研的先行者,他主持参与了贵州茅台、泸州老窖和山西汾酒的总结试点。他是最早提出用色谱法分析茅台酒的香味成分,掌握酒的香味特征的酒业科学家。

所以不难看出,中国白酒这四次白酒试点作为国家战略工程,不仅以科学家团队为主导,推动了我国白酒产业的规模化发展,更融入了生物学、生物工程技术、原料学、数学、物理学、化学等各个方面的研究成果。

所以,经过这四次白酒试点,对中国酒生产工艺所进行的科学分析、实验、总结、改进和指导,让中国传统的白酒酿造和现代科学紧密结合,由此开启了白酒迈向现代化、科学化的新时代!

1932年,方心芳先生建立了“中国白酒微生物代谢组分学说”。对此,我国白酒界的科技工作者,便一直围绕这一学说做了大量的研究和应用的工作,取得了历史性的成绩。

从秦含章先生、陈茂椿先生、赖高淮先生、周恒刚先生、曾祖训先生、沈怡方先生、熊子书先生、金佩章先生、李大和先生、季克良先生等,到徐岩先生、钟杰先生等,他们先后构建了科学研究、教育培训、检测分析、感官风味培训、标准监管等体系,由此开创了中国白酒科学发展的路径。

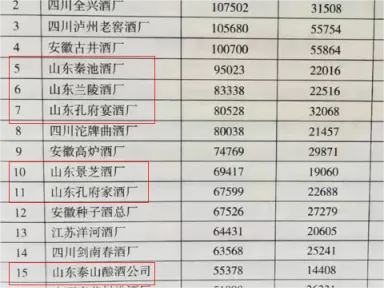

其中,最大的贡献便是1979年全国名优白酒协作会议及第三届全国评酒会上,专家根据不同的酿酒工艺、不同的制曲工艺、白酒中不同的风味特征物质对感官的影响,正式提出和确立了浓香、酱香、清香、米香四大香型白酒及其他香型五大类。

同时,周恒刚周老先生在此次大会上,还提出借助人体的感觉器官对白酒“色、香、味、格”等感官指标进行评定。这种鉴评方法因具有快速、准确、灵敏的特性,成为任何化验分析均无法取代的一种重要质量鉴评手段。

▲周恒刚(左)与沈怡方(右)

通过这种严谨的考核方式,不仅确保了名优白酒品评上的科学、准确和规范,还在全行业当中陆续培养出了一支由国家、省、企业三级评酒委员组成、人数超过万人的白酒品评技术大军,从而铸就了中国酒界人才辈出、推陈出新的科学酿造氛围。

也正是在香型定型的推动下,相关科研院所、白酒企业在不断实践中逐步总结摸索出了一套白酒行业从事科研的有效手段,从而带动了白酒工业的第二次革命。

在20世纪80年代初,随着白酒研究的逐步深入及科学的进步,根据白酒生产工艺、香味成分、风味特征等考核指标,5大香型白酒逐渐发展成了“十二种”主流香型。这十二种香型的诞生,不仅为中国白酒锚定了标准,更凸显出白酒行业“多香并存,百花齐放”的发展趋势。

其实早在20世纪60年代开始,我国酿酒业界和科技工作者就曾利用色相谱法对白酒1%—2%的风味物质进行过认真、广泛、深入的研究,并做了大量的分离、定性、定量工作,进一步发现了己酸乙酯是浓香白酒的主体香型成分;清香是乙酸乙酯;酱香是酱香、窖底香、醇甜味构造了酱香的主体风格。米香,是以乙酸乙酯和 β-苯乙醇的清雅香气。

随着改革开放进程不断深入,中国人的饮酒方式更趋向科学化、文明化。此时,气相色谱仪与勾调技术的推广,让中国白酒的科技新成果有了大规模的传播与普及,从而使的白酒产业科技含量进一步增强。

根据色相色谱仪的显示,中国白酒的风味物质可分为色谱骨架成分和微量成分。其中,骨架成分决定了白酒的香型,对他们的深入研究,不仅为我国各类名优酒的化学组成确定了初步的数学模式,而且给白酒的勾调采用色谱、计算机的科技模式,开辟了新途径。

而微量成分则决定了白酒的风格和典型性。微量成分数量之多,来源之复杂,对白酒风格的形成和质量起到了关键作用。也正是色谱仪的使用,带动了整个白酒行业对白酒风味物质展开了更深入的探究,从而将中国白酒工业带入了第三次科技革命。

1992年,权威专家沈怡方借助现代气相色谱仪的检测结果,撰写《试论浓香型白酒的流派》一文,把浓香型白酒划分为黄淮派和四川派。其中黄淮派浓香的风格是绵·甜·软·净·香,川派浓香的风格是浓中带陈(或者浓中带酱)。

在沈怡方浓香分流思想指导下,2000年后,以洋河、古井为代表,黄淮名酒在浓香型阵营掀起了一场品质革命,洋河提出绵柔型,推出洋河蓝色经典,古井贡酒推出年份原浆,消费者对黄淮浓香的认知也由此越发清晰,他们不仅不再以川派浓香的标准认知黄淮浓香,而且对白酒风味的理解也逐渐加深。

同时,茅台季克亮则采用气相色谱法对茅台酒的香气成分进行分析,提出茅台酒里含有600到1000种风味物质,浓香型白酒里面只有400种,清香型里面的风味物质更少。借助色谱仪科学技术手段,茅台最终重构了消费者对高端白酒品质评判体系和茅台风味美学的标准,从而让高端白酒消费逐步向着有利于茅台的方向发展,并带来了持续十年的酱酒热(2012-2022)。

也正是90年代高精尖仪器设备的植入,促使了中国白酒在“科学与技术”表达上,有了质的飞跃。

21世纪新质生产力,中国白酒迎来科学酿造时代

21世纪,快速变革的数字时代,为整个白酒产业链带来了更深度的创新和变革。在创新与传统的交融中,新质生产力为中国白酒行业实现高质量发展指明了方向。

目前各大酒企都在围绕智慧工厂、市场营销等多个维度,深入进行数字化布局。典型的如贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、古井、今世缘、仰韶、皇沟等等酒企,也均引入了现代大数据、人工智能等技术,实现了从精细化生产到供应链优化,再到品质控制,数字化战略的深度布局。

当前,最先进的仪器、实验室、管理理念以及科研试验人员,已经覆盖在白酒企业发展的每一个环节。从一粒粮的生长到一瓶美酒到消费者的餐桌,其“可视、可管、可控”的智慧化建设,正在通过酿造环境生态、酿造微生物、酒类风味品质与食品安全、绿色技术、生命科学等手段来满足消费者对品质与个性化的需求。

而这种从群体微生物向微生物工程方向转变,从风味化学向风味感知转变,从机械化向智能化转变,正在让中国白酒回归科学、回归文明、回归健康、回归真情,重塑中国白酒价值。

秦含章先生曾说过这样一句惊世骇俗的话:“白酒属于生物工程学范畴,是高科技”。而高科技,就是新质生产力,就是白酒的科学酿造。

如今,新质生产力正在推动中国白酒的科学酿造进入更深、更广的领域,相信未来,随着中国白酒酿造标准科学化、科技化的不断推进,中国酒的地位将在在国际市场上不断提升,助推中国酒文化的传播和推广。

“让传承的越来越传统,让创新的越来越现代”,未来先进的科学技术赋能传统酿造工艺,中国白酒定能与世界美酒同台竞技,迎接中国酒业高质量发展的明天!

— 往期回顾 —

【第①篇】中国白酒第五次浪潮:风味革命

【第②篇】中国白酒第五次浪潮:风味美学,两条战线

突出重围,做好四大创新:2024鲁酒战略发展报告